白酒是中国的国酒,由谷物制成酒醅经固态发酵后蒸馏而成[1-2]。白酒发酵中产生了许多对白酒香气、口感和功能起作用的酸性物质[3-4]。乳酸是白酒中重要的骨架酸,在酒醅中,调节酿酒微生物的生长[5];在酒体中,赋予白酒酸香的风味,消除白酒的糙辣味和苦涩味,并增加醇厚感[6]。但乳酸在酒体中含量过高易导致白酒酸度增加[7];含量过低易导致白酒醇酯度低[8]。因此,严格控制白酒中乳酸含量,有利于保证白酒质量。目前,国内外对白酒中乳酸的调控主要集中在发酵过程,其中以应用乳酸高产菌来增加酒体中的乳酸[9-11],和添加乳酸降解菌来降低酒体中的乳酸[12-14]为主。本文对白酒中乳酸的微生物发酵途径进行了系统的归类,提出了酿造过程中乳酸控制技术的整体思路,探讨了不同控制技术对白酒质量及部分酒企实际生产应用的影响,为提升白酒品质提供理论参考。

1 白酒中乳酸的产生机理

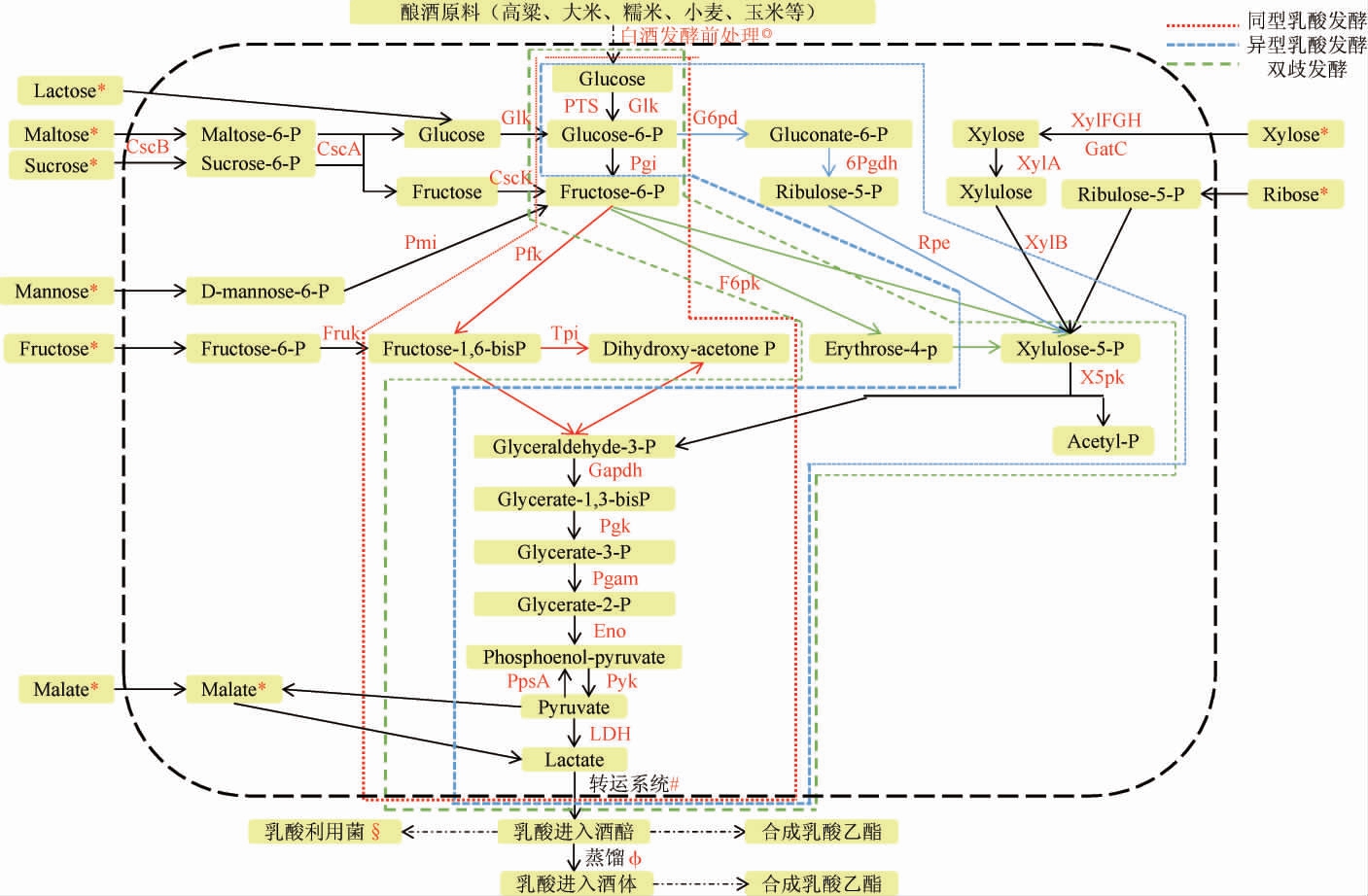

白酒酿造中,原料经发酵前处理产生葡萄糖,混菌发酵产生单糖、二糖、苹果酸等含碳物质[15-16],经乳酸菌转运系统至菌体内[17],具体见图1。果糖进入菌体转化为1-磷酸果糖,蔗糖转化为6-磷酸蔗糖[16];糖类物质在菌体内生成丙酮酸后经乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)作用合成乳酸[16],乳酸经跨膜运输至胞外[18]。胞外的乳酸部分被乳酸利用菌利用[19],部分与乙醇合成乳酸乙酯[20],部分通过蒸馏进入酒体,剩余部分继续留在酒醅中[21]。乳酸产生途径据不同微生物体内酶系不同可分为同型乳酸发酵、异型乳酸发酵和双歧发酵。

图1 白酒酿造中乳酸的产生途径

Fig.1 Pathway of lactic acid production in Baijiu brewing

:乳酸菌体内;◎白酒发酵前处理:投粮、粉碎、润糁、蒸煮、糖化[15];*混菌发酵产生单糖、二糖、苹果酸等物质[16];§乳酸利用菌利用生成酸类、醇类、酯类等[19]。#乳酸经跨膜运输至胞外[18];φ部分乳酸通过蒸馏进入酒体[21]。

:乳酸菌体内;◎白酒发酵前处理:投粮、粉碎、润糁、蒸煮、糖化[15];*混菌发酵产生单糖、二糖、苹果酸等物质[16];§乳酸利用菌利用生成酸类、醇类、酯类等[19]。#乳酸经跨膜运输至胞外[18];φ部分乳酸通过蒸馏进入酒体[21]。

1.1 同型乳酸发酵

同型乳酸发酵是指乳酸菌(德氏乳杆菌、嗜酸乳杆菌等)利用葡萄糖经糖酵解(embden-meyerhof-farnas,EMP)途径合成乳酸的过程[22]。首先,葡萄糖在磷酸激酶和磷酸己糖异构酶的作用下生成6-磷酸果糖,后经磷酸果糖激酶生成1,6-二磷酸果糖(图1红线分支处),继而在醛缩酶和磷酸丙糖异构酶的作用下分解成3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮,磷酸二羟丙酮又可直接裂解成3-磷酸甘油醛,3-磷酸甘油醛经磷酸甘油醛脱氢酶、磷酸甘油醛激酶、磷酸甘油酸变位酶、烯醇化酶、丙酮酸激酶的作用生成丙酮酸,丙酮酸在LDH的作用下生成乳酸。

1.2 异型乳酸发酵

异性乳酸发酵是指乳酸菌(肠膜明串球菌、短乳杆菌等)利用葡萄糖经戊糖磷酸途径(hexose monophosphate pathway,HMP)生成乳酸的过程[23]。葡萄糖经磷酸转移酶系统进入菌体内,经葡萄糖激酶作用生成6-磷酸葡萄糖,经6-磷酸葡萄糖脱氢酶和6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶的作用下分解为5-磷酸核酮糖(图1蓝线分支处),又经差向异构酶的作用转化为5-磷酸木酮糖,再经磷酸酮解酶催化发生裂解反应,生成乙酸磷酸和3-磷酸甘油醛,3-磷酸甘油醛转化为丙酮酸的过程经EMP后半途径。

1.3 双歧发酵

双歧发酵是指双歧杆菌利用葡萄糖生成乳酸的途径[16]。如图1可知,葡萄糖在磷酸激酶和磷酸己糖异构酶的作用下生成6-磷酸果糖,6-磷酸果糖分解为4-磷酸赤藓糖和5-磷酸木酮糖(图1蓝线分支处),4-磷酸赤藓糖又可转化为5-磷酸木酮糖,后在5-磷酸木酮糖酮解酶的作用下分解为3-磷酸甘油醛和乙酰磷酸,3-磷酸甘油醛至丙酮酸的过程经EMP后半途径。

2 白酒酿造中的乳酸

2.1 白酒酿造中乳酸的作用

乳酸是白酒四大酸之一,在酒体中呈微酸、微甜、微涩和略微浓厚感的味道,适量乳酸能稳定白酒主体香味成分(乳酸乙酯、己酸乙酯、乙酸乙酯)的香气,掩盖酒精的刺激味,降低酒体的苦涩味,使酒体醇厚甘甜[24]。乳酸具有降血脂、缓解炎症、维持肠道健康等益处。TAKAHASHI H等[25]研究发现,乳酸能促进脂肪细胞中转化生长因子β2的表达(小鼠实验),从而改善脂质代谢。FUENTES C T等[26]研究发现,乳酸能抑制细胞内胃饥饿素受体GHSR-1a调节的钙通路,从而减少食物摄入和脂肪囤积。HEARPSAC等[27]研究发现,乳酸能诱导抗炎细胞因子IL-1RA的产生,减少促炎物质(IL-6、IL-8、TNFa、RANTES和MIP3a)的产生。MORITA N等[28]研究发现,乳酸对肠道沙门氏菌感染有较高的抵抗力(小鼠实验),可维持肠道健康。但研究表明白酒中乳酸含量过高会导致酒体酸度增加,影响白酒口感[7];含量过低会导致酒体不纯净、发苦,酯香化合物程度低,酒体不协调[8]。因此,严格控制白酒中乳酸含量,有利于保证白酒质量和消费者饮后舒适度。

2.2 白酒中乳酸的标准

国标和部分酒企对不同白酒中总酸含量有标准规定,其中国标优级酱香型白酒(45%vol~58%vol)总酸≥1.4 g/L[29];优级浓香型白酒(40%vol~68%vol)总酸≥0.40 g/L[30];企业标准国窖1573(41%vol~60%vol)总酸≥0.50 g/L[31]。对乳酸含量尚无规定,但业界对不同香型白酒中的乳酸含量有一些规定,其中清香型白酒中乙酸和乳酸的含量比值应在2.64~3.94范围[32];浓香型白酒中己酸和乳酸的含量比值应为1∶0.8[16]。此外,国标中规定浓香型白酒[30]、浓酱兼香型白酒[33]以己酸为主体酸;酱香型白酒[29]、米香型白酒[34]、老白干香型白酒[35]以乙酸为主体酸;不同香型白酒中乳酸含量不应超过其主体酸含量,否则易影响不同香型白酒的香气、口味和风格。

2.3 白酒酿造流程及乳酸偏高和偏低的原因

由白酒酿造流程可知,首先,将原粮进行粉碎,按一定比例混合均匀后注水搅拌;其次,将原料均匀撒入酿酒锅中加热并煮至全熟,再将其移出酿酒锅并喷洒凉水、风机降温,后将酒曲均匀撒入降温后的原料里;然后,将其转运至发酵池发酵;最后,将发酵好的酒醅均匀撒入蒸馏锅中,盖盖子开始加热蒸馏出酒。

白酒酿造中,乳酸含量偏高主要在原料选择、酒曲选择,封窖方式和酒醅发酵过程,第一,原料淀粉含量高,发酵时乳酸菌能利用淀粉生长和代谢产生乳酸[37];第二,高温曲和堆积曲中含有的大量乳酸菌在发酵时能进入酒醅产生乳酸[38];第三,窖泥封窖,而窖泥易干裂,易引起空气中的乳酸菌侵入酒醅产生乳酸[39];第四,酒醅发酵时间长和温度高(乳酸菌耐高温)可造成乳酸菌大量繁殖产生乳酸[40]。乳酸含量偏低主要在酒醅发酵过程,首先,发酵时间短[41]和温度低(容器中发酵[42]、冬季生产时[43])易导致酒醅中乳酸菌含量较少,致使生成乳酸的量较低;其次,机械化生产工艺的应用,降低了环境中乳酸菌进入酒醅的机会,使生成乳酸的量偏少[44]。分析以上原因,可为探讨乳酸在白酒酿造中的调控措施提供理论支持。

3 白酒酿造中乳酸的控制

白酒的风味与饮后舒适度是评价白酒质量的核心标准,将极大地影响消费者的接受度和企业的应用程度[3]。因此,在调控乳酸时,不仅要考虑不同酒企的具体要求和实际情况,还需考虑对白酒质量的影响。

3.1 酿造原料对白酒中乳酸的影响

乳酸是不易挥发性酸,酱香型白酒的多轮次发酵易使乳酸不断积累,致使白酒中的乳酸含量偏高[16]。李同欢等[45]在山东秦池酒厂进行生产试验,发现糯高粱酿造的酱香型白酒乳酸含量(439.57 mg/L)低于粳高粱(453.14 mg/L),且糯高粱组出酒率更高,口感更柔、更净;王贵军等[46]在湖南武陵酒厂发现糯高粱酿造的酱香型白酒乳酸含量(480 mg/L)低于粳高粱(497 mg/L),且糯高粱组出酒率(49.3%)和优质率(18.1%)更高。原因是糯高粱支链淀粉含量占淀粉含量的比值高,蒸煮糊化过程支链淀粉缓慢分解,更符合酱香白酒轮次生产的工艺特点。

不同酿造原料对白酒中乳酸的影响不同,其中李科发等[47]在四特酒酒厂发现,优质大米酿造的白酒中乳酸含量(153.33 mg/L)高于普通大米酿造的白酒中乳酸含量(150 mg/L);韩经等[48]模拟白酒发酵试验发现,大米培养基产乳酸含量(298.56 g/L)高于玉米培养基产乳酸含量(267.56 g/L)。原因可能与不同原料的物质差异有关,其中淀粉通过糖化转化为糖类和有机物等,为乳酸菌生成乳酸提供物质基础和能量来源[48],因此高淀粉含量原料有利于增加酒体中的乳酸,反之亦然[48];淀粉根据结构分为直链淀粉和直链淀粉,相较支链淀粉,直链淀粉更有利于乳酸的生成[45-46];单宁对乳酸菌生长有抑制作用[49],因此高单宁含量有利于降低白酒中的乳酸,且不同原料蛋白质、脂肪、水分含量不同,对白酒发酵中乳酸的影响也不同[50]。原料是酿酒的物质基础,特香型、米香型、豉香型白酒均是以纯大米为原料[51],大米的淀粉含量普遍比高粱高且不含有单宁[52],因此可通过挑选不同淀粉含量的大米来调控以上三种香型白酒中的乳酸含量;酱香型、浓香型、清香型白酒主要以高粱为酿造原料[51];高粱分为梗高粱和糯高粱、并含有不同含量的单宁[52],因此可通过挑选不同品种的高粱来调控以上三种香型白酒中的乳酸含量,目前较多研究显示糯高粱更适合酿造酱香型白酒[45-46]。但从挑选原料开始进行调控,需考虑生产成本(原料价格、物流价格、运输时间、人工成本),且研究和应用周期较长,中小型酒企不能承担,较适合大型酒厂创新酒体和开发新酒使用。

3.2 酒曲对白酒中乳酸的影响

酒曲作为糖化发酵剂以10%~20%的比例加入进酒醅[53],可为发酵酒醅带入乳酸菌。栗连会[53]研究发现,泸州老窖发酵酒醅中的8种优势乳酸菌来源于大曲;有较多研究显示大曲中的乳酸菌是酒醅中乳酸菌的主要来源之一[53-56],因此,增加酒曲中的乳酸菌可增加酒醅中的乳酸菌,可在发酵过程生成较多乳酸,以增加白酒中的乳酸。杨凤英等[57]在大曲中加入冠突散囊菌进行发酵,研究显示,试验组大曲中乳酸菌含量是传统大曲的6.02倍,原因是冠突散囊菌与根霉属具有协同糖化作用,能促进大曲中乳酸菌的生长。吴正坤等[58]在湖北白云边酒厂发现高温大曲中的乳酸菌数量随贮存时间呈先增加后减少的现象,贮存120 d时乳酸菌数量达到最大值(7.6×105 CFU/g),原因可能是微生物菌群的相互作用影响了乳酸菌在大曲中的数量。因此,在酒曲中加入冠突散囊菌和控制酒曲贮存时间均可调控酒曲中的乳酸菌数量。未来可深入研究不同因素对酒曲中乳酸菌的影响以及在实际生成中对白酒中乳酸的影响。鉴于该方法还未应用在实际生产中,且研究周期较长,因此较适合需增加白酒中乳酸含量的大型酒厂使用。

3.3 发酵过程中乳酸的调控

3.3.1 发酵时间对乳酸的影响

乳酸在酒醅中随发酵时间呈逐渐上升的趋势,张宝玉等[59]在黄鹤楼酒厂对不同时期酒醅样品中的乳酸含量进行检测,发现乳酸含量从入窖时的1.55%~1.66%到出窖时(80 d)的3.20%~3.37%,呈逐步上升趋势。杨帆[16]研究发现,酱香型白酒酒醅中的乳酸含量(3~12 g/kg)随发酵时间(0~30 d)呈逐渐升高趋势。因此,调控发酵时间可调控发酵酒醅中乳酸的含量,进而调控酒体中乳酸的含量。缩短发酵时间有利于降低酒体中的乳酸,延长发酵时间利于增加酒体中的乳酸。未来可深入研究控制发酵时间对酒企实际生产中乳酸的调控,但需注意该方法对白酒风味和口感产生的影响,该方法较适合中大型酒厂使用。

3.3.2 乳酸高产菌在发酵中的应用

从酿造环境中筛选出乳酸高产菌应用于生产中可提高白酒中的乳酸。丁海梅[9]将衡水老白干大曲中分离的干酪乳杆菌接种到该白酒发酵酒醅中,白酒中的乳酸提高了98.02%;李霄霄[10]将酿酒环境中筛选的植物乳杆菌接种到该酱香型白酒发酵酒醅中,当接种量为3%时,乳酸产量最高(2.56g/L);张龙等[11]将广西天龙泉酒厂筛选的两株乳酸高产菌分别在培养基上接种发酵,研究显示,相较对照组,接种了乳酸高产菌的培养基中乳酸含量分别提高了629.32 mg/L、717.22 mg/L。

目前,不同香型白酒酿造中乳酸高产菌的分离鉴定研究较为广泛,为白酒实际生产应用提供了理论依据。赵欣怡等[60]从清香型酒醅中筛选出2株乳酸高产菌(棒状乳杆菌、乳酸片球菌),为清香型白酒风味和口感的改善提供了理论基础。张艳等[61]从酱香型白酒酒醅中筛选出2株乳酸高产菌(同型腐酒乳杆菌、布氏乳杆菌),研究发现其能和酵母菌作用并促进酿造中酸类、醇类、酯类等风味物质的形成。赵微等[62]从清香型白酒酒醅中筛选出1株乳酸高产菌株(植物乳杆菌),为高品质清香型白酒的工业化生产提供了实验基础。目前有较多乳酸高产菌增加白酒中乳酸的试验研究,但具体应用在酒企实际生成中还未发现。因此,未来可继续研究乳酸高产菌在不同酒企和不同香型白酒实际生产中的应用。该方法较适合资金充裕且需大量增加乳酸含量的大型酒厂。

3.3.3 乳酸降解菌在发酵中的应用

乳酸降解菌一般来自酿造环境,可降解不同香型白酒中的乳酸。杨望军等[12]从清香型白酒酿造中筛选出2株乳酸降解菌,在固态模拟发酵情况下,解淀粉芽孢杆菌和枯草芽孢杆的乳酸降解效率分别为25.9%、38.5%。吴生文等[13-14]从四特酒老窖泥中分离得到一株降乳菌(丙酸菌),将其应用于特型酒生产试验,白酒中的乳酸减少了3.67 g/L,原因是丙酸菌利用乳酸生成丙酸。后将其应用于该酒厂实际生产中,通过提高白酒品质和消费者满意度,该公司一年新增销售收入4 732.6万元[63]。

乳酸降解菌是一类利用乳酸作为电子受体或碳源的微生物[13],产物主要有醇类、酸类和酯类,主要分布在大曲、窖泥和酒糟中,且多为兼性厌氧菌[19]。不同白酒酿造过程中筛选出的乳酸降解菌有一定差异,从浓香型白酒酿造过程中筛选出的降乳菌以丙酸菌为主,丙酸菌利用乳酸主要生成丙酸和少量乙酸[19];从清香型白酒酿造过程中筛选出的降乳菌以芽孢杆菌为主,如解淀粉芽孢杆菌[64]、枯草芽孢杆菌等[65]。不同来源的芽孢杆菌发酵产物不同,镇达等[66]从黄水中分离的芽孢杆菌发酵产物只有乙醇,而从大曲中分离的芽孢杆菌发酵产物有乙醇、丙酸、己酸、异丁醇和异戊醇。不同来源的降乳菌对乳酸利用及白酒品质的影响不同,因此筛选和应用降乳菌的周期较长。该方法较适合资金充裕且需大量降低乳酸含量和提升白酒品质的大型酒厂。

3.3.4 利用微生物相互作用来调控白酒中的乳酸

酿酒微生物的相互作用能有效增加和减少白酒酿造过程中的乳酸。为探究窖泥功能微生物对白酒风味的影响,周晓静等[67]将剑南春酒厂窖泥中筛选的酪丁酸梭菌进行模拟发酵(接种于酒醅中),发现酪丁酸梭菌在发酵中能促进乳酸的形成。为降低酱香型白酒酿造中的乳酸,罗寒等[68]将贵州茅台酒厂中筛选的毕赤酵母制备成强化菌剂添加到酱香型白酒酒醅中,研究显示,相较于对照组,试验组白酒中的乳酸含量降低了6.06 g/kg。原因是毕赤酵母对酒醅中的乳酸菌有抑制作用。同时,DENG N等[69]研究发现,库氏毕赤酵母对白酒发酵中乳酸菌的生长和乳酸的产生有抑制作用。

白酒是由多种微生物经复杂的相互作用的固态发酵过程酿造的,这些相互作用是维持菌群结构共生的关键因素,从而影响白酒发酵中的微生物代谢,进而影响白酒的风味和品质[70]。但发酵过程中的微生物种类繁多,不同微生物之间的相互作用机制也不同。利用微生物相互作用来调控白酒中的乳酸可能造成酒醅中其他微生物种类不稳定、数量难控制、量比关系不协调等问题。未来还需对酿酒微生物进行更多的研究,更深入、更全面地了解酿酒微生物相互作用对白酒中乳酸含量的影响。利用微生物相互作用较适合资金充裕且需增加和降低乳酸含量的大型酒厂。

3.4 蒸馏过程对白酒中乳酸的调控

乳酸是水溶性酸,沸点高。随着蒸馏的进行,酒精度下降和温度上升,乳酸溶于水易在蒸馏后期从酒醅中扩散出来[71]。黄婷等[71]在西凤酒厂研究发现,馏分酒中乳酸由蒸馏初的34.31 mg/L到蒸馏30 min达到最高含量1 417.59 mg/L,随蒸馏时间呈逐渐增加趋势。因此,可在蒸馏前期接酒来降低白酒中的乳酸,在蒸馏后期接酒来增加白酒中的乳酸;又可将不同蒸馏阶段的酒进行分类储存,有利于在酒体设计环节调控白酒中乳酸的含量,该方法适合任何需调控白酒中乳酸含量的酒企。

3.5 严格控制环境卫生降低白酒中的乳酸

白酒酿造过程是一个捕获有益微生物和控制有害微生物的过程,对环境卫生要求严格。如果卫生不达标,易导致大量乳酸菌侵入白酒发酵过程,从而影响白酒中乳酸的含量。杂菌污染的防治可以从四个方面来进行[53,72]:一,保持生产工具的清洁卫生,在生产前后用蒸气或沸水冲洗生产工具、设备和各种容器;二,生产前后统一清洁生产场地,使生产场地干净整洁、地面和甑桶周围无积水无酒糟;三,及时清理锅底水避免其再次参与蒸馏;四,工人需要注意个人卫生,及时清洗工作服和工作鞋。

3.6 白酒中乳酸调控的总结

酒企可根据2.2所述判断不同白酒中的乳酸含量是否适量。若出现偏高现象,可通过挑选低淀粉含量原料、缩短发酵时间、应用乳酸降解菌、微生物相互作用、蒸馏前期接酒来降低白酒中的乳酸;若出现偏低现象,可通过挑选高淀粉含量原料、增加酒曲中的乳酸菌、延长发酵时间、应用乳酸高产菌、微生物相互作用、蒸馏后期接酒来增加白酒中的乳酸。适合的调控方式需根据不同酒企的具体情况(规模、资金状况等)和具体要求(乳酸调控程度、出酒率、优质率等)来选择。

4 总结与展望

该文综述了白酒酿造中乳酸的形成机理,总结了在酿造原料、酒曲、发酵过程和蒸馏过程中乳酸调控技术的研究进展,分析发现通过控制不同酒厂酒体中的乳酸含量,可以提升白酒品质、改善白酒口感、增加产酒量和提高一些酒厂的经济效益。为了更好地发挥乳酸调控的作用,未来,随着生物技术、基因工程和代谢工程的不断发展,可着力于以风味、健康为理念,结合不同酒企的企业文化与发展理念,优化、探索和建立更加高效、环保的乳酸调控技术应用于不同酒企实际生产中,有望为中国白酒中乳酸的调控提供新策略和新途径。

[1]华进,郑自强,杨荣,等.浓香型白酒和酒精差异性影响肝脂质水平研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2022,47(2):56-62.

[2]柴江燕.降低酿造蒸馏酒中甲醇生产量的研究[D].广州:华南理工大学,2012.

[3]WU Y,HOU Y,CHEN H,et al.“Key Factor”for Baijiu quality:research progress on acid substances in Baijiu[J].Foods,2022,11(19):2959.

[4]ZHOU Y B,HUA J,HUANG Z G.Effects of beer,wine,and Baijiu consumption on non-alcoholic fatty liver disease: Potential implications of the flavor compounds in the alcoholic beverages[J].Front Nutr,2023,9:1022977.

[5]杨帆,杨玉波,刘延峰,等.白酒酿造过程中Lactobacillus panis乳酸合成关键环境因子的鉴定[J].食品与生物技术学报,2021,40(1):36-42.

[6]张方,张宿义,苏占元,等.有机酸对浓香型白酒品质及其酿造过程影响的研究进展[J].酿酒科技,2016(1):94-97,102.

[7]孙晓璐.浓香型白酒微量组分定量检测及相关性分析[J].广东石油化工学院学报,2021,31(4):19-23.

[8]李潇.不同白酒的差异化合物快检技术研究[D].成都:西华大学,2021.

[9]丁海梅.干酪乳杆菌在老白干香型白酒中的应用[D].天津:天津科技大学,2013.

[10]李霄霄.酱香型白酒中乳酸菌的分离及代谢特性研究[D].天津:天津科技大学,2021.

[11]张龙,梁振荣,郝俊光,等.乳酸菌对米香型白酒发酵过程中乳酸和乳酸乙酯产生的影响研究[J].酿酒科技,2022(11):29-35.

[12]杨望军,曹健,王德良,等.乳酸利用菌的筛选、应用及鉴定[J].中国酿造,2012,31(3):120-123.

[13]吴生文,辛秀明,邓丹雯,等.丙酸菌的分离鉴定及对特型酒风格风味的影响[J].中国食品添加剂,2011(4):130-134,199.

[14]辛秀明,吴生文,邓丹雯,等.丙酸菌对特型酒风格风味物质影响的研究[J].食品工业科技,2012,33(6):240-243.

[15]张治刚,王永亮.白酒健康与健康白酒综述[J].中国酿造,2017,36(5):13-16.

[16]杨帆.酱香型白酒中乳酸代谢机理及调控策略的研究[D].无锡:江南大学,2020.

[17]杨晓春,王玉堂,周颖,等.乳酸乳球菌KLDS4.0325的糖代谢过程及乳酸生物合成途径的比较[J].微生物学报,2014,54(10):1146-1154.

[18]高薇,韩雪,张兰威.乳酸菌渗透胁迫相关相容性溶质及其转运机制研究进展[J].微生物学通报,2013,40(11):2097-2106.

[19]王新叶,李芳香,张依香,等.乳酸降解菌在白酒酿造中的研究进展[J].中国酿造,2021,40(6):7-10.

[20]孟东,梁辉.浓香型白酒乳酸乙酯的产生及控制方法[J].江苏食品与发酵,2003(2):21-22.

[21]张竞一,柴丽娟,高涛,等.不同季节浓香型白酒基酒风味物质差异分析[J].食品科学,2022,44(12):164-171.

[22]王海燕,刘铭,王化军,等.乳酸生产中的微生物代谢工程[J].过程工程学报,2006(3):512-516.

[23]李伟,李佳,王宇鹏,等.清香型白酒乳酸利用菌的筛选及鉴定[J].中国酿造,2017,36(9):87-91.

[24]李小丽,温晓梅.海南甜米酒中乳酸与氨基酸成分的研究[J].价值工程,2018,37(4):195-197.

[25]TAKAHASHI H,ALVES C R R,STANFORD K I,et al.TGF-β2 is an exercise-induced adipokine that regulates glucose and fatty acid metabolism[J].Nature Metab,2019,1(2):291-303.

[26]FUENTES C T,GOLUBEVA A V,ZHDANOV A V,et al.Short-chain fatty acids and microbiota metabolites attenuate ghrelin receptor signaling[J].FASEB J,2019,33(12):13546-13559.

[27]HEARPS A C,TYSSEN D,SRBINOVSKI D,et al.Vaginal lactic acid elicits an anti-inflammatory response from human cervicovaginal epithelial cells and inhibits production of pro-inflammatory mediators associated with HIV acquisition[J].Mucosal Immunol, 2017, 10(6): 1480-1490.

[28]MORITA N,UMENMOTO E,FUJITA S,et al.GPR31-dependent dendrite protrusion of intestinal CX3CR1+cells by bacterial metabolites[J].Nature,2019,566(7742):110-114.

[29]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.GB/T 26760—2011 酱香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2011.

[30]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.GB/T 10781.1—2021 浓香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2021.

[31]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.GB/T 22041—2008 国窖1573白酒[S].北京:中国标准出版社,2008.

[32]王元太.清香型白酒的主要微量成分及其量比关系对感官质量的影响[J].酿酒科技,2004(3):27-29.

[33]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.GB/T 10781.8—2021 浓酱兼香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2021.

[34]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.GB/T 10781.3—2006 米香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2006.

[35]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.GB/T 20825—2007 老白干香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2007.

[36]李艳婷,郭尚,郭霄飞,等.清香型白酒发酵过程中微生物群落结构变化及与理化性质的相关性[J].中国食品学报,2023,23(5):330-340.

[37]宋瑞滨,邵泽良,宋军.浓香型白酒生产过程中乳酸乙酯含量控制措施探讨[J].酿酒,2020,47(5):22-27.

[38]张玉东,张良,许德富,等.丢糟复式发酵产香条件优化[J].食品工业科技,2012,33(14):201-205.

[39]王洪彬,李刚,陈新建,等.北方复合型封窖方法的研究和应用[J].酿酒,2020,47(5):27-30.

[40]贾丽艳,田宇敏,荆旭,等.清香风味导向的酿酒酵母Y2的分离鉴定及生物学特性研究[J].中国食品学报,2020,20(1):230-236.

[41]周天银,李俊.提高“江津白酒”质量的研究与生产实践[J].酿酒科技,2008(2):73-77.

[42]王媚,邱树毅,潘玲玲,等.浓香型白酒容器及窖池发酵糟醅动态因子变化及白酒品质研究[J].中国酿造,2023,42(4):53-58.

[43]徐姿静,唐清兰,徐占成,等.浓香型白酒出酒率与母糟微生物群落结构相关性研究[J].酿酒,2018,45(4):32-36.

[44]刘港.产乳酸乙酯酿酒酵母菌株的选育[D].天津:天津科技大学,2018.

[45]李同欢,马振东,西玉玲,等.不同品种高粱对酱香型白酒酿造的影响研究[J].酿酒科技,2023(9):93-96,102.

[46]王贵军,赵正鑫,浦文立,等.北方粳高粱与四川糯高粱在酱香型白酒生产中的比较研究[J].酿酒科技,2017(9):61-64.

[47]李科发,熊秋萍,付毅华,等.优质大米与普通大米对特香型白酒质量和产量的影响[J].酿酒科技,2016(6):84-87.

[48]韩经,肖冬光.白酒生产用L-乳酸的发酵工艺[J].食品与发酵工业,2019,45(24):134-139.

[49]唐平,山其木格,王丽,等.白酒风味化学研究方法及酱香型白酒风味化学研究进展[J].食品科学,2020,41(17):315-324.

[50]牛姣,沈毅,张贵虎,等.白酒酿造原料与酒体品质关系的研究进展[J].食品与发酵工业,2023,49(3):322-328.

[51]任金玫,陈君平,李志健,等.十二种香型白酒相关研究概况[J].中国酿造,2022,41(4):13-19.

[52]常强,吴再节,孙伟,等.不同单宁含量在浓香白酒生产中的应用研究[J].酿酒科技,2022(5):47-51,55.

[53]栗连会.泸型酒酒醅中乳酸菌和乳酸降解菌的多样性和代谢特性[D].无锡:江南大学,2016.

[54]张杰,程伟,彭兵,等.一种多粮复合香型白酒的酿造工艺研究[J].酿酒,2020,47(3):39-43.

[55]邓世彬.降低浓香型白酒中乳酸乙酯含量的研究[J].现代食品,2019(18):84-85.

[56]栗连会,肖辰,陆震鸣,等.泸型酒发酵酒醅中乳酸菌群落的来源、演替规律及功能预测[J].食品与生物技术学报,2018,37(12):1242-1247.

[57]杨凤英,秦洋.冠突散囊菌对酒曲糖化能力的影响及其机制研究[J].食品与发酵工业,2023,49(5):81-87.

[58]吴正坤,缪礼鸿,张明春,等.不同贮存期高温大曲中乳酸菌的多样性及其耐受性分析[J].中国酿造,2018,37(6):61-67.

[59]张宝玉,李良,吴昊,等.高效液相色谱法测定酒醅中的乳酸含量[J].酿酒科技,2019(2):109-112.

[60]赵欣怡,甄攀,赵鑫锐,等.清香型白酒立醅期酒醅中主体酸和细菌菌群结构动态解析[J].食品与发酵工业,2022,48(9):26-33.

[61]张艳,杜海,吴群,等.酱香型白酒发酵中两株主要乳酸菌对酿造微生物群体的影响[J].微生物学通报,2015,42(11):2087-2097.

[62]赵微,赵璇,崔美林,等.清香型白酒酒醅中乳酸高产菌株的筛选及乳酸的分离纯化[J].中国酿造,2022,41(6):63-68.

[63]廖昶.提高特香型白酒特征性香味成分丙酸乙酯含量关键技术研究与应用[R].樟树:四特酒有限责任公司,2013-7-19.

[64]李伟,李佳,王宇鹏,等.清香型白酒乳酸利用菌的筛选及鉴定[J].中国酿造,2017,36(9):87-91.

[65]宋克伟,周森,魏金旺,等.乳酸利用菌的筛选及应用[J].酿酒科技,2015(3):74-76.

[66]镇达,郭艺山,陈茂彬.浓香白酒生产中乳酸利用菌的分离鉴定及特性研究[J].酿酒科技,2009(8):52-54.

[67]周晓静,周文,杨官荣,等.浓香型白酒窖泥功能微生物对风味物质形成的影响研究[J].酿酒,2022,49(5):29-33.

[68]罗寒,曾祥炼,陈良强,等.微生物干预降低酱香型白酒酿造中的乳酸[J].食品与发酵工业,2023,49(15):63-68.

[69] DENG N, DU H, XU Y.Cooperative response of Pichia kudriavzevii and Saccharomyces cerevisiae to lactic acid stress in Baijiu fermentation[J].J Agr Food Chem,2020,68(17):4903-4911.

[70]GAO L,ZHOU J,HE G.Effect of microbial interaction on flavor quality in Chinese Baijiu fermentation[J].Front Nutr,2022,9:960712.

[71]黄婷,杨亚娇,刘茗铭,等.基于化学计量学的四川不同产区浓香型原酒判别分析[J].酿酒,2022,49(1):64-70.

[72]王爱军.降低浓香型白酒中乳酸乙酯含量的研究进展[J].酿酒科技,2017(5):93-98.