乳酸菌是一类可发酵碳水化合物产生乳酸的微生物[1],具有种类丰富和分布广泛等特点。乳酸菌发酵通过促进食物中多糖等物质的转化,可以提高食品的抗氧化活性[2],改善食品的风味[3],并通过控制腐败菌和致病菌滋生延长食品保质期[4]。此外,乳酸菌在人体的肠道中也发挥着重要作用,其代谢产生的有机酸等物质具有促进消化吸收、维持胃肠道pH、抑制有害菌群生长等功能[5]。

酵母菌是一类可利用糖类发酵产生二氧化碳和酒精的单细胞真菌,属于兼性厌氧微生物,是一种天然发酵剂[6]。酵母菌发酵可提高食品的质构特性[7],增加食品中香气物质的含量[8],改善食品的品质与风味[9]。

乳酸菌和酵母菌都是发酵工业中重要的微生物[10-12]。除了单独用于食品的发酵,还可以组合使用,在食品发酵中通过协同或者拮抗作用,共同影响发酵食品的品质[13]。本文围绕乳酸菌与酵母菌在食品发酵过程中联合应用的研究进展,对其组合方式、相互作用及其对饮料、米面制品、豆制品和腌制蔬菜等品质的影响进行分析和总结,旨在为乳酸菌与酵母菌联合发酵改善食品品质的应用提供参考。

1 乳酸菌与酵母菌联合发酵改善饮品品质

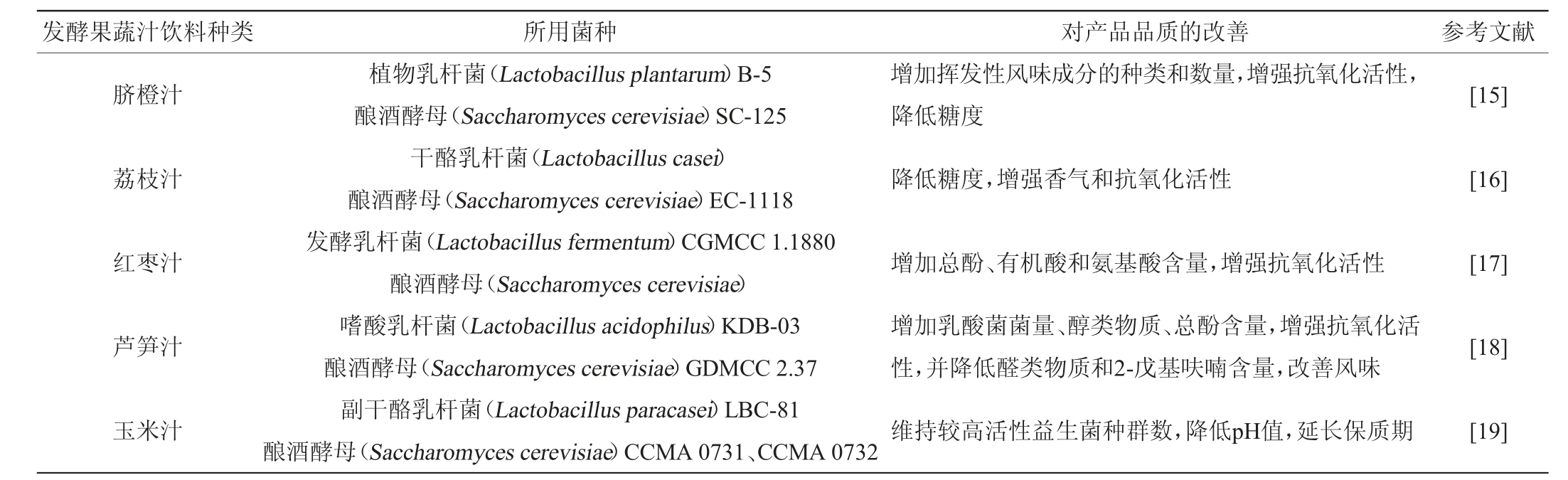

1.1 乳酸菌与酵母菌联合发酵改善果蔬饮料品质

果蔬汁通常具有酸甜的口感和香甜的风味,深受人们喜爱。果蔬汁不仅富含人体所必需的维生素、无机盐等物质,还含有大量的碳水化合物,因此是良好的发酵基质[14]。现有研究表明,发酵能有效提升果蔬汁的风味和口感等性质。除了传统的单菌发酵,乳酸菌与酵母菌混菌发酵可以进一步改善果蔬饮料的风味等感官品质、延长产品保质期,对果蔬资源的开发利用具有重要意义。用于果蔬汁发酵的常见乳酸菌和酵母菌的种类及其对产品品质的影响见表1。

表1 常见果蔬汁发酵菌种及其对产品品质的影响

Table 1 Common fermentative microbes for fruits and vegetables juice and their effects on product quality

发酵果蔬汁饮料种类 所用菌种 对产品品质的改善 参考文献脐橙汁[15]荔枝汁增加挥发性风味成分的种类和数量,增强抗氧化活性,降低糖度降低糖度,增强香气和抗氧化活性[16]红枣汁[17]芦笋汁[18]玉米汁植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)B-5酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)SC-125干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)EC-1118发酵乳杆菌(Lactobacillus fermentum)CGMCC 1.1880酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)KDB-03酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)GDMCC 2.37副干酪乳杆菌(Lactobacillus paracasei)LBC-81酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)CCMA 0731、CCMA 0732增加总酚、有机酸和氨基酸含量,增强抗氧化活性增加乳酸菌菌量、醇类物质、总酚含量,增强抗氧化活性,并降低醛类物质和2-戊基呋喃含量,改善风味维持较高活性益生菌种群数,降低pH值,延长保质期[19]

叶洪等[15]研究了乳酸菌与酵母菌联合发酵对脐橙汁品质的影响。结果表明,植物乳杆菌B-5与酿酒酵母SC-125联合发酵通过促进酵母菌生长,增加挥发性风味成分,增强脐橙汁的抗氧化活性和降低糖度,能有效改善脐橙汁的品质与风味。邹颖等[16]考察了干酪乳杆菌与不同酵母菌联合发酵对荔枝汁品质的影响。结果表明,联合发酵通过促进干酪乳杆菌的生长,增强荔枝汁的抗氧化能力与香气等,显著改善了荔枝汁的品质与风味,并使产品符合无醇饮料的标准。其中酵母菌Ec1118与干酪乳杆菌联合发酵的效果最优,将能用于发酵荔枝汁饮料的生产。

梁鑫等[17]使用酿酒酵母分别与四种乳杆菌共发酵生产红枣汁,并比较不同菌种组合对红枣汁品质的影响。结果表明,酿酒酵母和发酵乳杆菌共发酵的效果最佳,能显著提高红枣汁中总酚、有机酸和氨基酸含量及其抗氧化活性,将为发酵红枣汁的生产提供有益参考。刘超等[18]对乳酸菌与酵母菌共发酵芦笋汁的菌种及其组合进行研究。结果表明,嗜酸乳杆菌与酿酒酵母联合发酵通过促进乳酸菌生长,提高酚类与醇类物质的含量,增强其抗氧化活性,并降低醛类物质含量,显著改善了发酵芦笋汁的风味。此外,芦笋汁中具有潜在致癌活性的2-戊基呋喃,经乳酸菌与酵母菌联合发酵后,其含量明显下降,有效提高了芦笋汁的安全性,将为新型芦笋汁发酵饮料的生产提供借鉴。ALINE G T M等[19]研究了乳酸菌和酵母菌共发酵对玉米汁品质的影响。结果表明,采用酿酒酵母和副干酪乳杆菌进行共发酵,可以促进玉米汁中活性益生菌的生长、降低pH值、延长产品的保质期,但对其风味的改善并不明显,后期还需要通过添加调味剂提高消费者的接受度。

目前,乳酸菌和酵母菌联合发酵已广泛用于果蔬汁的品质提升,并能显著提高发酵果蔬汁中有机酸、酚类等物质的含量,增强抗氧化活性和安全性,改善果蔬汁的风味,延长保质期等,将为新型果蔬汁的开发及其品质提升提供思路。

1.2 乳酸菌与酵母菌联合发酵改善乳制品品质

乳酸菌和酵母菌都是乳制品发酵中的优势菌种。乳酸菌在乳制品发酵中起主导作用[20],而酵母菌通过与乳酸菌形成一个相对稳定的共生关系,共同参与发酵过程[21],具有促进发酵的效果。

喻铭佳等[22]采用乳酸菌和酵母菌共同发酵生产牦牛酸乳,并探究联合发酵对其品质的影响。结果表明,乳酸菌在发酵中发挥主导作用,而酵母菌的添加则有利于酸乳中香气成分的产生。乳酸菌与酵母菌在发酵过程中的协同作用,有助于促进酸乳质构的形成与复杂风味物质的产生,对牦牛酸乳的品质与风味的提升作用非常明显。余兰等[23]探究4种乳酸菌与东方伊莎酵母菌(Issatchenkia orientalis)在脱脂驼乳发酵中的相互作用。结果表明,酵母菌与乳酸菌的相互作用较为复杂:东方伊莎酵母菌可以促进乳酸菌的繁殖,而几种乳酸菌均对东方伊莎酵母菌的生长产生抑制。两者相互作用有助于发酵驼乳中乳酸菌活菌数保持稳定、缓解其继续发酵的过度产酸,能显著提升产品品质,延长保质期,为驼乳的开发提供了思路。陈毅坚等[24]采用乳酸菌和酵母菌共发酵开发新型乳制品,发现联合发酵可降低乳制品中有机酸含量,促进其醇类、酯类、醛类及烃类风味物质的产生,显著提升了发酵乳制品的品质与风味。

乳酸菌与酵母菌联合发酵有利于乳制品产生生物活性成分。唐蓉等[25]利用乳酸菌与酵母菌联合发酵马乳,获得了具有显著降压作用的血管紧张素转换酶(angiotensinconverting enzyme,ACE)抑制肽。研究还发现酵母菌能转化马乳释放ACE抑制肽,且与乳酸菌联合发酵后可以显著促进ACE抑制肽的释放,为ACE抑制肽的制备提供了更多选择。毛泽楠[26]利用乳酸菌和酵母菌发酵牛乳,并从中分离纯化出具有降血糖作用的二肽基肽酶4(dipeptidyl peptidase 4,DPP-4)抑制肽,将为乳源DPP-4抑制剂及功能性乳制品的开发提供参考。

乳酸菌和酵母菌联合发酵不仅能提升乳制品的口味口感等感官特征,还能协同作用促进活性肽等活性物质的释放,提高乳制品的功能性,在功能性发酵乳制品开发中具有很大应用前景。

1.3 乳酸菌与酵母菌联合发酵改善白酒与黄酒品质

白酒和黄酒是我国的传统饮品,深受人们喜爱。酵母菌和乳酸菌是重要的酿酒微生物,在酒类生产中发挥着重要作用。酿酒酵母主要通过分解糖类等产生乙醇;此外,有些酵母菌还可以产生多种香气物质,提升酒中的芳香气味[27]。而乳酸菌代谢产生的乳酸、乙酸等有机酸,经酯化反应得到乙酯类化合物,可以丰富酒的风味[28]。因此,联合使用乳酸菌和酵母菌将能进一步提升酒的品质。

罗青春等[29]对浓香型白酒中优势乳酸菌和酵母菌间的相互作用进行探究。结果表明,酿酒酵母J7对布氏乳杆菌(L.buchneri)和耐酸乳杆菌(L.acetotolerans)的繁殖和代谢具有抑制作用,而布氏乳杆菌和耐酸乳杆菌均可抑制毕赤酵母J42的繁殖和乙醇的代谢,但两者共发酵能显著提高乳酸乙酯的产量,有助于提升酒的品质和口感。熊君燕等[30]对清香型白酒中多种乳酸菌和酵母菌之间的相互作用进行研究。结果表明,乳酸菌与酵母菌联合发酵中,乳酸菌可以促进酵母菌产己酸乙酯等代谢产物,而酵母菌可以有效抑制乳酸菌产乳酸,而促进其产乙酸,两者相互作用在提升清香型白酒的品质和风味之中起到十分重要的作用。洪家丽等[31]对多种乳酸菌与酵母菌联合发酵红曲黄酒进行探究。结果表明,大多数乳酸菌均可促进酵母菌的生长,且乳酸菌的添加可以促进红曲黄酒中有机酸的产生,其中戊糖片球菌(Pediococcus pentosaceus)对改善黄酒品质有良好效果,在红曲黄酒的酿造中具有潜在的应用潜力。

参与白酒和黄酒发酵的微生物种类繁多,不同乳酸菌与酵母菌之间的相互作用差别较大,对其相互作用机理进行深入探究,将有助于提升酒的品质及口感。

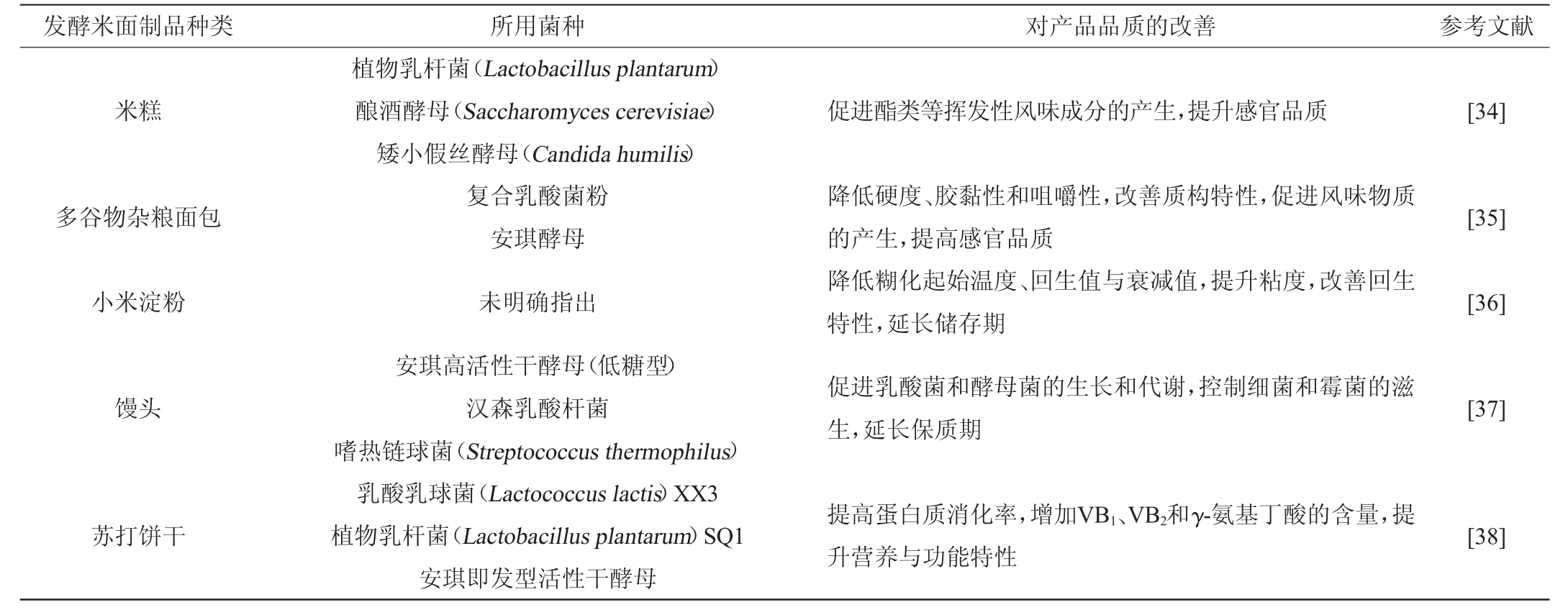

2 乳酸菌与酵母菌联合发酵改善米面制品品质

我国米面制品种类繁多,口味口感各异,深受人们喜爱[32]。发酵可以赋予米面制品特殊的风味口感,成为其重要的加工方式之一。传统的发酵米面制品主要使用酵母菌,在此基础上添加乳酸菌可以促进发酵面制品产生乳酸等有机酸,并进一步转化为酯类等化合物,能有效提升发酵面制品的风味与营养价值[33]。因此,乳酸菌与酵母菌联合发酵经常用于改善米面制品的品质。常见米面制品发酵菌及其对产品品质影响见表2。

表2 常见米面制品发酵菌及其对产品品质的影响

Table 2 Common fermentative microbes for rice and flour products and their effects on product quality

发酵米面制品种类 所用菌种 对产品品质的改善 参考文献米糕多谷物杂粮面包小米淀粉馒头苏打饼干植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)矮小假丝酵母(Candida humilis)复合乳酸菌粉安琪酵母未明确指出安琪高活性干酵母(低糖型)汉森乳酸杆菌嗜热链球菌(Streptococcus thermophilus)乳酸乳球菌(Lactococcus lactis)XX3植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)SQ1安琪即发型活性干酵母促进酯类等挥发性风味成分的产生,提升感官品质降低硬度、胶黏性和咀嚼性,改善质构特性,促进风味物质的产生,提高感官品质降低糊化起始温度、回生值与衰减值,提升粘度,改善回生特性,延长储存期促进乳酸菌和酵母菌的生长和代谢,控制细菌和霉菌的滋生,延长保质期提高蛋白质消化率,增加VB1、VB2和γ-氨基丁酸的含量,提升营养与功能特性[34][35][36][37][38]

HE L等[34]探究了乳酸菌和酵母菌联合发酵对米糕品质的影响。结果表明,菌种组合为植物乳杆菌、酿酒酵母、矮小假丝酵母(1∶3∶6)时,生产的米糕酯类等挥发性风味成分最丰富,具有良好的感官品质。张爱霞等[35]研究了乳酸菌与酵母菌联合发酵对多谷物杂粮面包品质的影响。结果表明,联合发酵对多谷物杂粮面包品质的改善具有积极作用。加入乳酸菌可以使面包硬度、胶黏性和咀嚼性降低,提高面包弹性和比容,改善面包质构特性,并使面包产生多种风味物质,提升了面包形态、质地、纹理结构、风味和口感等感官品质,为杂粮面包的开发提供了思路。寇芳等[36]通过乳酸菌与酵母菌联合发酵生产小米淀粉,并探究其对淀粉粘度产生的影响。结果显示,联合发酵可以显著降低小米淀粉的糊化起始温度、回生值与衰减值,并提升其粘度,有助于改善小米淀粉的回生特性,延长其储存期,但并未改变其结晶结构,对小米淀粉的生物改性具有一定的指导意义。徐莹[37]对乳酸菌和酵母菌联合发酵馒头中不同菌种的互生关系进行探究。结果表明,乳酸菌和酵母菌联合使用有助于馒头的发酵,同时控制细菌和霉菌的滋生,延长馒头的保质期,对高品质馒头的生产提供了参考。闫博文等[38]研究了乳酸菌与酵母菌联合发酵对苏打饼干品质的影响。结果表明,联合发酵可显著提高苏打饼干的蛋白质消化率,增加维生素B1、维生素B2和γ-氨基丁酸的含量,提升了苏打饼干的营养与功能特性,为功能性苏打饼干的开发提供了借鉴。

采用乳酸菌和酵母菌联合发酵可以显著改善米面制品品质与口感,延长面制品保质期,且对其中营养成分的产生也具有促进作用,对面制品的生产以及新型功能性面制品产品的开发具有重要意义,具有广阔的应用前景。

3 乳酸菌与酵母菌联合发酵改善豆制品品质

我国大豆制品种类丰富,通过发酵可以生产豆酱、酱油和发酵豆乳等产品[39]。发酵可以改善豆制品风味、促进豆制品的消化吸收,并具有降低胆固醇、血压等保健功能[40]。乳酸菌与酵母菌是豆制品发酵中的关键微生物,其联合发酵能显著提升发酵豆制品的品质。常见豆制品发酵菌种及其对产品品质的影响见表3。

表3 常见豆制品发酵菌及其对产品品质的影响

Table 3 Common fermentative microbes for bean products and their effects on product quality

发酵豆制品种类 所用菌种 对产品品质的改善 参考文献豆酱促进酒精与酯类物质产生,显著提升豆酱的品质与风味[42]豆酱促进醇类、酯类、有机酸等风味物质的产生[43]藜麦味噌[44]低盐酱油[45]发酵豆乳植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)630-MO-115鲁氏酵母(Zygosaccharomyces rouxii)625-YO-125耐盐乳酸菌T酵母菌嗜盐四联球菌(Tetragenococcus halophilus)TS71鲁氏接合酵母(Zygosaccharomyces rouxii)A22植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)L.pl45、L.pl571嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)等增香酵母(Viniflora prelude)PL09提升藜麦味噌的感官品质总酸、总酯含量增加,生物胺含量减少,促进醇类和酯类挥发性物质产生,抑制醛类和酸类挥发性物质产生促进乳酸菌的生长和产酸,增强乳酸菌的碳源利用能力,提升豆乳产品的粘度,促进胞外多糖的产生[46]

豆酱是我国传统的调味品,广泛用于各类中餐的烹调[41]。赵婧等[42]对酵母菌和乳酸菌联合发酵豆酱中的总酯和酒精含量进行探究。结果显示,接种植物乳杆菌和酿酒酵母进行共发酵后,豆酱中总酯等含量显著升高,说明乳酸菌与酵母菌的联合发酵显著提升了豆酱的品质与风味,对豆酱的生产具有指导意义。赵建新等[43]探究了植物乳杆菌与鲁氏酵母联合发酵对豆酱品质的影响。结果表明,二者联合发酵可促进豆酱中醇类、酯类、有机酸等风味物质的产生,使豆酱的品质与风味得到有效的提升,为豆酱的品质改良提供了思路。刘晓艳等[44]探究了耐盐乳酸菌与T酵母菌联合发酵藜麦味噌的生产工艺,结果表明,耐盐乳酸菌与T酵母菌接种比例约为2∶3时,发酵48 h后得到的藜麦味噌具有最优的感官品质。

此外,乳酸菌与酵母菌联合发酵在酱油、豆腐、豆乳等豆制品的发酵中也有一定的应用。张雁凌等[45]考察了乳酸菌和酵母菌联合发酵对低盐酱油品质的影响。结果表明,乳酸菌与酵母菌发酵后酱油总酸和总酯含量显著提升,生物胺含量减少。此外,联合发酵还有助于促进醇类和酯类风味成分的产生,并抑制醛类和酸类风味成分的形成,从而使酱油的香味更加浓郁,显著提升了酱油品质。王龄焓等[46]研究了5种乳酸菌与增香酵母PL09联合使用对发酵豆乳品质的影响。结果显示,联合发酵可以促进乳酸菌的繁殖和产酸,增强乳酸菌的碳源利用能力,提升豆乳产品的黏度,促进胞外多糖的产生,显著提升豆乳品质,将为高品质发酵豆乳的生产提供参考。

发酵豆制品受到大众的广泛喜爱,乳酸菌与酵母菌的联合发酵在豆制品的生产中发挥着不可或缺的作用,有助于优化生产工艺,缩短发酵周期,提升产品品质和风味。

4 乳酸菌与酵母菌联合发酵改善腌制蔬菜品质

腌制蔬菜是我国重要的传统食品,口感爽脆、风味独特[47],富含膳食纤维、氨基酸、维生素等物质[48],具有抗氧化、抗肿瘤、降血脂等多种保健功能[49-50]。乳酸菌与酵母菌是腌制蔬菜中的两种典型微生物,联合使用能有效提升腌制蔬菜的品质。常见腌制蔬菜发酵菌及其对产品品质的影响见表4。

表4 常见腌制蔬菜发酵菌及其对产品品质的影响

Table 4 Common fermentative microbes for pickled vegetables and their effects on product quality

腌制蔬菜种类 所用菌种 对产品品质的改善 参考文献萝卜泡菜白萝卜泡菜传统泡菜酱菜西北酸菜植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)肠膜明串株菌(Leuconostoc mesenteroides)乳酸片球菌(Pediococcusacidilactici)酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)未明确指出植物乳杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)J05酿酒酵母(Sacchromyces cerevisiae)Y21未明确指出干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)L5副干酪乳杆菌(Lactobacillus paracasei)L8东方伊萨酵母(Issatchenkia orientalis)Y7东方醋酸菌(Acetobacter orientalis)AC-5促进乳酸菌生长繁殖和酯类等风味物质的产生,提升泡菜风味与品质降低pH与亚硝酸盐峰值,乳酸菌与酵母菌生长繁殖,改善产品品质与风味促进乳酸菌与酵母菌的生长繁殖,缩短发酵周期,降低还原糖与亚硝酸盐含量促进糖类的分解利用和酯类等风味物质的产生,防止腐败变质,延长贮藏期促进产酸,缩短发酵周期,降低亚硝酸盐含量,促进风味物质的产生[52][53][54][55][56]

泡菜是我国代表性的腌制蔬菜,深受人们喜爱[51]。目前,乳酸菌与酵母菌联合发酵已较为广泛地用于泡菜的生产,其中植物乳杆菌与酿酒酵母的联合发酵的效果良好,应用较多。张文娟等[52]探究了混合乳酸菌粉与酿酒酵母联合发酵对萝卜泡菜品质的影响。结果表明,适量添加酿酒酵母可以促进发酵过程中乳酸菌的生长繁殖,促进泡菜中酯类等风味物质的产生,有助于提升萝卜泡菜的风味与品质。王艳等[53]探究了乳酸菌与酵母菌添加比例对白萝卜泡菜品质的影响。结果表明,使用乳酸菌与酵母菌按1∶1的比例对白萝卜进行发酵后,两种菌的生长繁殖速度出现协同增长,得到白萝卜泡菜的pH与亚硝酸盐峰值显著降低,具有较好的产品品质与风味,且提高了产品的安全性。陈偲等[54]筛选出植物乳杆菌J05和酿酒酵母Y21作为传统泡菜发酵菌。研究表明,二者在传统泡菜的发酵中可以互相促进生长,可生产出发酵周期短、还原性糖与亚硝酸盐含量较低的高品质泡菜,为泡菜的发酵生产提供有益参考。

此外,乳酸菌与酵母菌联合发酵在酱菜、酸菜等腌制蔬菜中也有一定的应用。高吉祥等[55]探究了酱菜发酵过程中乳酸菌、酵母菌等微生物的作用。结果表明,乳酸菌在酱菜的发酵中占据主导地位,而酵母菌的添加可以促进糖类的利用,防止酱菜腐败变质,并产生酯类等风味物质,提升酱菜的香气。孟宪刚等[56]对西北酸菜发酵菌种进行筛选。结果表明,采用干酪乳杆菌L5、副干酪乳杆菌L8、东方伊萨酵母Y7和东方醋酸菌AC-5组成复合发酵菌种,可用于开发产酸速度快、亚硝酸盐含量低、风味醇香的酸菜产品。

5 总结与展望

乳酸菌与酵母菌联合发酵通过调节发酵产物的种类和含量等,可以显著提升发酵产品的感官品质、延长保质期,并提高其安全性,已广泛用于饮品、米面制品、豆制品和蔬菜等产品的发酵及其品质提升。乳酸菌与酵母菌的品种及其组合方式等因素是影响其联合发酵效果的主要因素。目前用于乳酸菌与酵母菌联合发酵的菌种还比较有限,主要有植物乳杆菌、发酵乳杆菌、干酪乳杆菌以及酿酒酵母等,并且其组合方式也很有限,因此应进一步探索使用更多品种的乳酸菌和酵母菌,或筛选新的乳酸菌和酵母菌的菌种用于联合发酵,并对不同乳酸菌和酵母菌的组合方式进行较为全面的探索,开发最佳的联合发酵工艺。此外,乳酸菌与酵母菌在发酵过程中的相互作用机制较为复杂,应对其进行更加深入的研究,以便对联合发酵食品的风味和品质进行精准控制,为食品的联合发酵及应用提供理论依据。乳酸菌与酵母菌联合发酵工艺及机制的深入研究,不仅能为传统发酵食品的优化改良提供参考,还将为新型发酵食品的开发提供创新思路。

[1]焦时阳,王晓彤,侯玉新,等.柿子醋醪中优良乳酸菌的筛选及其耐受性和功能性分析[J].食品工业科技,2023,44(8):161-169.

[2]牛佳佳,赵彪,崔巍,等.酥梨汁乳酸菌发酵工艺优化及挥发性成分分析[J].食品工业科技,2023,44(14):171-181.

[3]袁先铃,周莺茹,郑连强,等.酸菜中乳酸菌生长曲线、产酸性能及抑菌性能探究[J].食品研究与开发,2022,43(14):199-203.

[4]戴志伟,孔令明,刘伟,等.西梅发酵乳酸菌的筛选、鉴定及其抗氧化特性研究[J].中国食品学报,2022,22(7):310-318.

[5]陈考勇.传统发酵牦牛酸乳中改善肠道功能乳酸菌的筛选与评价[D].重庆:西南大学,2018.

[6]宋新燕,肖茜,王蓉蓉,等.自然发酵剁辣椒中优良酵母菌的筛选及鉴定[J].中国酿造,2022,41(6):69-73.

[7]任元元,李宇航,孟资宽,等.酿酒酵母菌发酵对空心面品质的影响[J].食品与发酵工业,2023,49(17):264-269.

[8]张二豪,何萍,刘盼盼,等.西藏沙棘酵母菌的分离鉴定及其产香特性分析[J].食品科学,2022,43(20):207-215.

[9]赵文英,薛颖,花锦,等.不同酿酒酵母菌发酵树莓果酒的理化特性[J].中国酿造,2022,41(4):120-125.

[10]SEBASTIAN T,HERNÁN V,LUCIANA C,et al.An overview of plantautochthonous microorganisms and fermented vegetable foods[J].Food Sci Hum Wellness,2020,9(2):112-123.

[11]王佳敏,胡美丽,李宇辉.新疆传统奶酪中抗氧化乳酸菌筛选及培养条件优化[J].食品与发酵工业,2023,49(4):45-51.

[12]田辉,谢引荣,王琰,等.三种传统发酵食品中酵母菌的分离鉴定与特性分析[J].中国酿造,2022,41(3):87-92.

[13]廖一漠,敖晓琳,康海燕,等.传统发酵食品中乳酸菌与酵母菌互作机制研究进展[J].食品与发酵工业,2023,49(3):340-346.

[14]张璇,遇世友,乔丽燕,等.益生菌在发酵饮料中的研究进展[J].农产品加工,2022(20):87-90.

[15]叶洪,周雪瑞,王素,等.酵母菌乳酸菌共发酵对脐橙饮品品质的影响[J].食品工业科技,2023,44(16):139-146.

[16]邹颖,邹波,余元善,等.酵母菌乳酸菌共发酵对荔枝汁品质的影响[J].现代食品科技,2019,35(10):189-195.

[17]梁鑫,陈思雨,赵育,等.乳酸菌和酵母菌发酵红枣汁工艺优化及成分分析[J].食品与发酵工业,2021,47(7):175-182.

[18]刘超,毕玉平,马德源,等.乳酸菌与酵母菌共发酵芦笋汁工艺优化及其风味成分分析[J].食品与发酵工业,2023,49(9):128-134.

[19]ALINE G T M,CÍNTIA L R,DISNEY R D,et al.Combination of probiotic yeast and lactic acid bacteria as starter culture to produce maizebased beverages[J].Food Res Int,2018,111:187-197.

[20]马万平,郝亚琴,李福美,等.发酵乳制品中乳酸菌与酵母菌相互作用研究进展[J].现代食品,2017(11):54-55.

[21]MUTAMED A,AYESHA S A D,SUHEIR A M,et al.In vitro investigation of anticancer,antihypertensive,antidiabetic,and antioxidant activities of camel milk fermented with camel milk probiotic: A comparative study with fermented bovine milk[J].J Dairy Sci,2018,101(2):900-911.

[22]喻铭佳,索化夷,李键,等.乳酸菌与酵母菌对牦牛酸乳品质形成的影响[J].食品与机械,2017,33(11):7-12,17.

[23]余兰,塔布斯·马那尔,新华·那比.新疆传统发酵乳品中乳酸菌与酵母菌生长的相互影响[J].食品工业科技,2015,36(3):186-189.

[24]陈毅坚,张建前,胡秋月,等.乳酸菌与酵母菌混菌发酵新型乳制品的研究[J].中国乳品工业,2021,49(6):27-32.

[25]唐蓉,王康,郭元晟,等.酵母菌与乳酸菌发酵马乳产ACE抑制肽[J].食品科学,2022,43(6):236-245.

[26]毛泽楠.乳酸菌和酵母菌共发酵牛乳及其DPP-4抑制肽的分离纯化[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2021.

[27] WU Q, CHEN L Q, XU Y.Yeast community associated with the solid state fermentation of traditional Chinese Maotai-flavor liquor[J].Int J Food Microbiol,2013,166(2):323-330.

[28]莫依灿,钟伟俊,何湛,等.黄酒中乳酸菌的研究进展[J].中国酿造,2015,34(9):5-8.

[29]罗青春,郑佳,赵东,等.浓香型白酒中优势乳酸菌和酵母菌间的相互关系[J].应用与环境生物学报,2019,25(5):1192-1199.

[30]熊君燕,李小东,谢圣凯,等.清香型白酒中乳酸菌和酵母菌的相互作用[J].微生物学通报,2017,44(8):1767-1776.

[31]洪家丽,陈敏,周文斌,等.乳酸菌对红曲黄酒酿造过程酵母菌生长及风味物质形成的影响[J].中国食品学报,2020,20(1):91-100.

[32]徐振波,林欣,徐行勇,等.米面制品中微生物的活但不可培养状态检测研究进展[J].粮油食品科技,2020,28(2):30-35.

[33]林欣梅,魏春红,鹿保鑫,等.乳酸菌与酵母菌共同发酵生产乳酸菌面包的工艺优化[J].食品研究与开发,2015,36(12):72-75.

[34] HE L, CHEN Y H, ZHANG H T, et al.Isolation and identification of Lactobacillus and yeast species and their effect on the quality of fermented rice cakes[J].Innov Food Sci Emerg Technol,2022,77.DOI:10.1016/j.ifset.2022.102984.

[35]张爱霞,苗盼盼,李朋亮,等.乳酸菌对酵母菌发酵多谷物杂粮面包品质的影响[J].食品工业科技,2022,43(22):129-135.

[36]寇芳,康丽君,张莉莉,等.酵母菌与乳酸菌发酵对小米淀粉粘度的影响[J].食品工业科技,2016,37(13):58-62.

[37]徐莹.混合发酵馒头中酵母菌和乳酸菌互生关系研究[J].食品安全导刊,2022(27):54-56.

[38]闫博文,赵建新,张均叶,等.复合乳酸菌协同酵母菌发酵对苏打饼干品质特性的影响[J].食品与发酵工业,2017,43(4):104-111.

[39]李婷婷,程江华,张焕焕,等.现代传统发酵豆制品中微生物资源的挖掘与应用[J].农产品加工,2021(6):63-69.

[40] SUNANTHA K, YUKIHARU O.Evaluation of protein digestibility of fermented soybeans and changes in biochemical characteristics of digested fractions[J].J Funct Food,2019,52:640-647.

[41]江鹏,肖龙泉,陈雪玲,等.模糊数学感官评价结合响应面法优化低盐荞麦豆酱生产工艺[J].中国酿造,2022,41(10):134-139.

[42]赵婧,李志江.添加酵母菌和乳酸菌对豆酱总酯和酒精含量的影响[J].农产品加工,2018(8):54-55,59.

[43]赵建新,王淼,毛丙永,等.接种乳酸菌与酵母菌改善豆酱品质[J].食品与发酵工业,2011,37(11):39-45.

[44]刘晓艳,杨国力.藜麦味噌酿造工艺及其酱粉的研制[J].中国调味品,2017,42(2):93-96,99.

[45]张雁凌,张雁南,刘刚.乳酸菌和酵母菌的添加对低盐酱油品质的影响[J].中国调味品,2020,45(12):45-47,51.

[46]王龄焓,陈辰,万洋灵,等.乳酸菌在豆乳中的生长特性及其与酵母菌联合发酵作用[J].食品工业科技,2019,40(19):129-135.

[47]刘卫,董全.腌制蔬菜保脆及保藏研究现状[J].中国酿造,2015,34(1):5-9.

[48]尤逢惠,江舰,万娅琼,等.腌制蔬菜保脆技术研究进展[J].安徽农业科学,2017,45(5):65-66,69.

[49]王芮东,卫博慧,李楠,等.不同发酵方式下甘蓝泡菜中有机酸的HPLC分析[J].中国酿造,2018,37(9):175-180.

[50]邹华军,石磊,张其圣,等.发酵泡菜对高脂血症大鼠的干预效果研究[J].现代预防医学,2013,40(23):4309-4311.

[51]熊涛,彭飞,李啸,等.传统发酵泡菜优势微生物及其代谢特性[J].食品科学,2015,36(3):158-161.

[52]张文娟,陈安特,韩宇琴,等.酿酒酵母对萝卜泡菜发酵的影响[J].食品与发酵工业,2017,43(8):134-137.

[53]王艳,胡跃,方红美,等.白萝卜泡菜加工工艺的研究[J].食品工业科技,2021,42(11):185-191.

[54]陈偲,张明,付竹贤,等.乳酸菌与酵母菌的复配筛选及在传统泡菜中应用[J].食品工业科技,2023,44(16):156-163.

[55]高吉祥,燕平梅.酱菜发酵中微生物的研究[J].中国调味品,2020,45(12):189-193.

[56]孟宪刚,唐璎.西北酸菜高效复合发酵菌种的筛选[J].食品科学,2011,32(11):222-227.