南酸枣(Choerospondias axillaris)为漆树科南酸枣属植物,又名酸枣树、酸醋树、五眼果[1]等,主要分布于我国湖北、江西、贵州等地以及日本和印度东北部[2-3]。南酸枣果实含有人体必需氨基酸、维生素、矿物质[4]等多种营养成分,同时还富含多酚[5]、黄酮[6]等抗氧化物质。但是由于南酸枣味酸涩[7],不宜直接食用,通常加工为南酸枣糕、果酱[8]、果醋等[9]。

由于植物基乳酸菌饮料具有天然、营养、少糖[10]等特征,迎合了部分乳糖不耐受、高胆固醇患者以及素食主义者,近年来市场销售份额逐渐增加。研究表明由于绝大多数果蔬汁在乳酸菌发酵过程中其生物活性因子会转化为新的化合物,因此将具有更优的营养特性[11]。CHEN C等[12]研究发现,在发酵过程中,微生物菌株可以对发酵过程中风味物质以及最终风味谱产生不同影响,不同乳酸菌在苹果汁中发酵后其风味物质有明显的不同;JUNG M J等[13]通过接种几种乳酸菌发酵泡菜发现,接种实验室选育菌株相比于自然发酵更加高效、可控,且不同菌落在发酵过程中的代谢产物有差异;LI S等[14]通过研究不同环境中分离出的9株植物乳杆菌及发酵乳杆菌发现,发酵后的蓝莓汁总酚含量及抗氧化活性提高;王梦洋等[15]通过对板栗红枣果醋的研究发现,不同菌种发酵后果醋的多酚、黄酮、多肽及维生素C(vitamin C,VC)等营养物质均有明显差异。由于南酸枣丰富的营养物质以及独特的酸甜口感,也有学者研究了南酸枣的乳酸菌发酵饮料。如罗登宏[16]以野生南酸枣泥为原料制备了一种南酸枣功能性发酵饮料;李俶等[17]利用驯化后的嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌研究了发酵前后南酸枣饮料抗氧化性的变化,但都未提及不同益生菌对南酸枣发酵饮料主要营养成分的影响。提高多酚类物质及VC等天然活性成分在饮料中的含量不仅能够使其抗氧化性增强,还能有效减缓褐变带来的风味及色泽的变化。因此研究不同乳酸菌发酵对南酸枣饮料基本理化指标及营养成分的影响很有必要。

该研究以南酸枣为主要原料,探索用不同种类乳酸菌单菌及其组合发酵制备南酸枣发酵饮料的可滴定酸含量、pH值、总酚含量、VC含量、总黄酮含量和可溶性固形物含量的变化趋势,探索最佳发酵菌株以及发酵周期,以期获得营养成分含量较高、综合品质较好的南酸枣乳酸菌饮料。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 原料与菌株

南酸枣泥:四川宏野食品有限公司;白砂糖、蛋清粉(食品级):市售;嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)R0052(LA)、植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)LP-115(LP)、副干酪乳杆菌(Lactobacillus paracasei)LPC-37(LPC):西安米先尔生物科技有限公司。

1.1.2 化学试剂

芦丁标准品(纯度>98%)、乙醇、氢氧化钠、亚硝酸钠、硝酸铝、草酸、偏磷酸(均为分析纯):成都市科隆化学品有限公司;酚酞、抗坏血酸(均为分析纯):谷知味生物科技有限公司;没食子酸标准品(纯度>98%)、无水碳酸钠、福林酚、无水乙醇、冰乙酸(均为分析纯):上海蓝季科技发展有限公司;2,6-二氯靛酚钠盐(分析纯):合肥博美生物科技有限责任公司。

1.1.3 培养基

MRS琼脂培养基、MRS肉汤培养基:青岛高科技工业园海博生物技术有限公司。

1.2 仪器与设备

DW-25L262医用低温保存箱:青岛海尔生物医疗股份有限公司;5453糖度计:邦西仪器科技(上海)有限公司;TG16G医用离心机:盐城市凯特实验仪器有限公司;HH-2数显恒温水浴锅:常州荣华仪器制造有限公司;SP520破壁料理机:浙江苏泊尔股份有限公司;LRH-250C生化培养箱:韶关市泰宏医疗器械有限公司;UV-19001紫外可见光分光光度计:岛津仪器(苏州)有限公司;UItraScanVIS台式色差仪:美国HunterLab公司;ZDJ-4A自动电位滴定仪:南京科环分析仪器有限公司;DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器:巩义市予华仪器有限责任公司。

1.3 方法

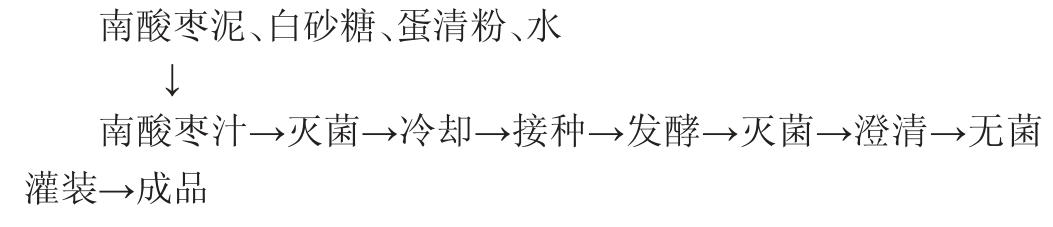

1.3.1 南酸枣饮料制作工艺流程

操作要点:

南酸枣汁的制备:将南酸枣泥、白砂糖、蛋清粉、蒸馏水按照质量比1.0∶4.8∶0.2∶10.0混合摇匀,制成南酸枣汁样品。

灭菌及冷却:将南酸枣汁置于90 ℃恒温水浴锅内灭菌15 min,冷却至常温后贮藏于-20 ℃冰箱备用。

菌种活化:将3株乳酸菌LA、LP、LPC及其保藏物接种于MRS琼脂培养基进行复壮,划线培养2次;分别取3株菌复壮好的单菌落接种于MRS肉汤培养基中,37 ℃条件下培养18 h,传代3次进行活化。

接种及发酵:南酸枣汁分别接种活化后的LA、LP、LPC(菌悬液浓度约为106 CFU/mL),进行单菌、两两混菌及三种混菌发酵(混菌配比分别为1∶1和1∶1∶1),总接种量为0.4%,37 ℃下培养6 h[18],每个样品做3组平行。

灭菌、澄清:将发酵完成后的南酸枣饮料置于90 ℃灭菌10 min,加入10 g/L的壳聚糖溶液在30 ℃条件下水浴40 min,继续用离心机在4 000 r/min条件下离心15 min后得到澄清南酸枣饮料。

无菌灌装:将澄清南酸枣饮料在无菌操作台上分装于灭菌完成的容器中,密封保存备用。

1.3.2 分析检测

(1)总酚含量的测定

按照Folin-Ciocalteu法[19]稍作修改,取40 mL样液在4 ℃条件下10 000 r/min离心10 min,取0.1 mL上清液,加入1 mL蒸馏水稀释,再加入1 mL福林酚试剂和5 mL 5%的碳酸钠溶液,避光反应1h。配制质量浓度分别为0.1mg/mL、0.2mg/mL、0.4 mg/mL、0.6 mg/mL、0.8 mg/mL、1 mg/mL的没食子酸标准溶液,取0.1 mL标准液,按照上述方法,立即用分光光度计测定在波长765 nm处的吸光度值,以吸光度值(y)为纵坐标,没食子酸质量浓度(x)为横坐标绘制标准曲线,得到标准曲线回归方程y=0.615 8x+0.042 8,相关系数R2=0.999 4。用分光光度计测定其在波长765 nm处的吸光度值,根据标准回归方程计算样品中的总酚含量,结果以没食子酸当量(gallic acid equivalent,GAE)计。

(2)总黄酮含量的测定

采用分光光度法进行测定,参照NY/T 2010—2011《柑橘类水果及制品中总黄酮含量的测定》[20]。以吸光度值(y)为纵坐标,芦丁标准品溶液的质量浓度(x)为横坐标,绘制芦丁标准曲线,经线性拟合得回归方程y=1.113 6x-0.330 9,相关系数R2=0.991 1。根据标准回归方程计算样品中的总黄酮含量,结果以芦丁当量(rutin equivalent,RE)计。

(3)VC含量的测定

参照GB 5009.86—2016《食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定》[21],采用滴定法进行测定。

(4)总酸含量的测定

参照GB 12456—2021《食品安全国家标准食品中总酸的测定》[22],采用酸碱滴指示剂定法进行测定,以乳酸计。

(5)pH值的测定

参照GB 5009.237—2016《食品安全国家标准食品pH值的测定》,使用自动电位滴定仪进行测定[23]。

(6)可溶性固形物的测定

参照魏利民等[24]的方法,使用糖度计进行测定。

1.3.3 数据处理采用SPSS26.0软件完成数据统计处理,每个数据重复三次取平均值。

2 结果与分析

2.1 南酸枣饮料发酵过程中总酸含量及pH值的变化趋势

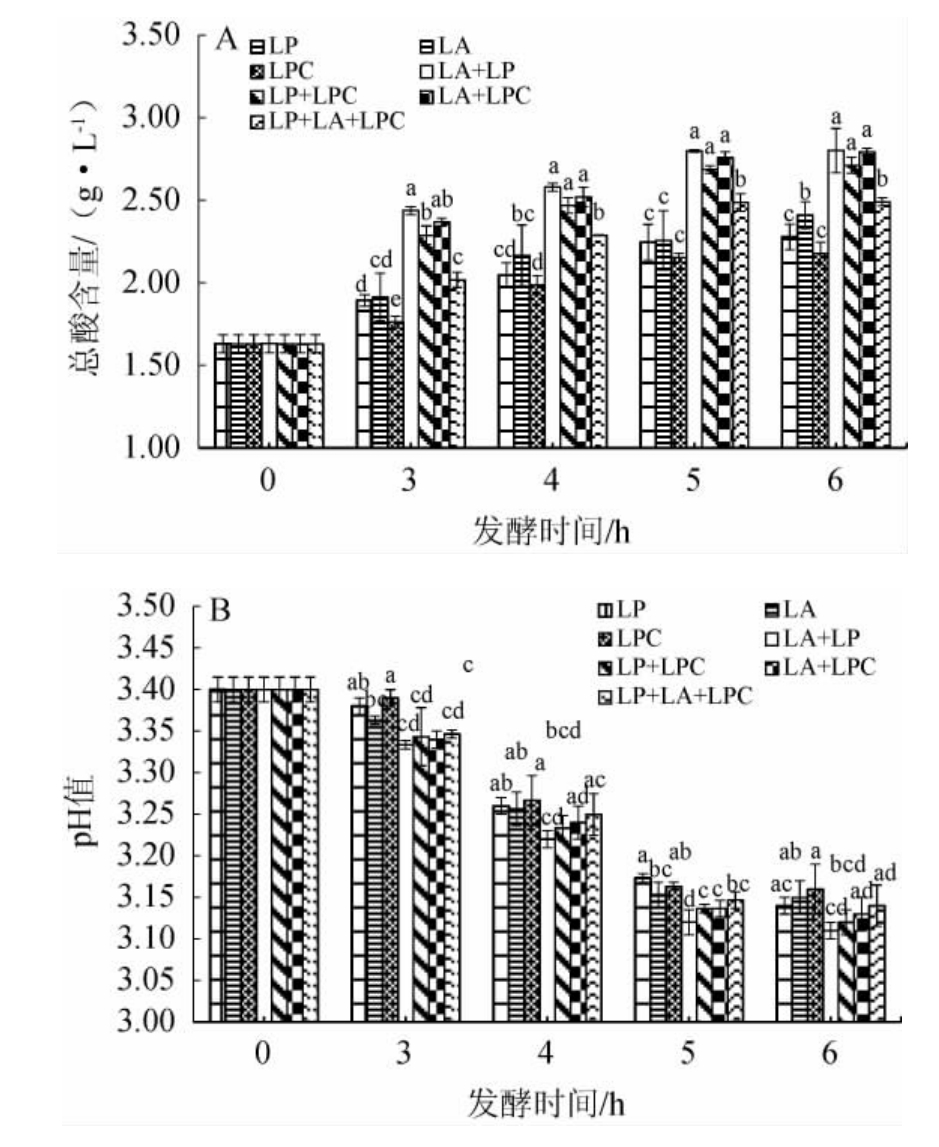

南酸枣饮料发酵过程中总酸含量及pH的变化趋势见图1。

图1 不同菌株发酵南酸枣饮料总酸含量(A)及pH值(B)的变化

Fig.1 Changes of total acid contents (A) and pH (B) of Choerospondias axillaris beverage fermented by different strains

不同小写字母表示同一发酵时间差异显著(P<0.05)。下同。

由图1可知,7种不同乳酸菌及其组合发酵饮料的总酸含量随发酵时间的增长逐渐升高,均在6 h达最大值,与之相对应,pH值随时间增长逐渐降低。四组混菌发酵的产酸量均高于单一菌株发酵,其中嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)混菌发酵产酸量最高,为2.80 g/L;嗜酸乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1)次之,为2.79 g/L。而三组单菌发酵中,嗜酸乳杆菌(LA)的产酸量为2.41 g/L,效果最佳。这可能是由于南酸枣汁是一种高酸性食物,而嗜酸乳杆菌具有苹果酸-乳酸[25]的发酵途径,因此更适合高酸条件下生长代谢。CHEN C等[12]利用干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、鼠李糖乳杆菌这四种益生菌分别发酵苹果汁,得出发酵样品的共同特征是将苹果酸转化为乳酸,在嗜酸乳杆菌中尤其明显。其次,未发酵的南酸枣饮料pH为3.40,在四组混菌发酵实验组中含有嗜酸乳杆菌的组合也具有更高的产酸量,这与王昊宇等[26]的研究结果一致。随着发酵时间的增加,南酸枣发酵饮料的总酸产量也继续增多,过低的pH值会抑制乳酸菌的生长代谢,因此在6 h时总酸的增长速度趋于平缓。嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌+副干酪乳杆菌混合发酵组的总酸含量介于单菌发酵和两种菌混合发酵之间。发酵6 h后,嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)混菌发酵的pH值达最低值,为3.11,这可能是由于该组合发酵相较于其他菌种在南酸枣汁中的生长繁殖更具优势[27]。因此,在南酸枣饮料发酵体系中混菌发酵的生长活性明显高于单菌发酵,特别是含有嗜酸乳杆菌的混菌组合。

2.2 南酸枣饮料发酵过程中总酚及总黄酮含量的变化趋势

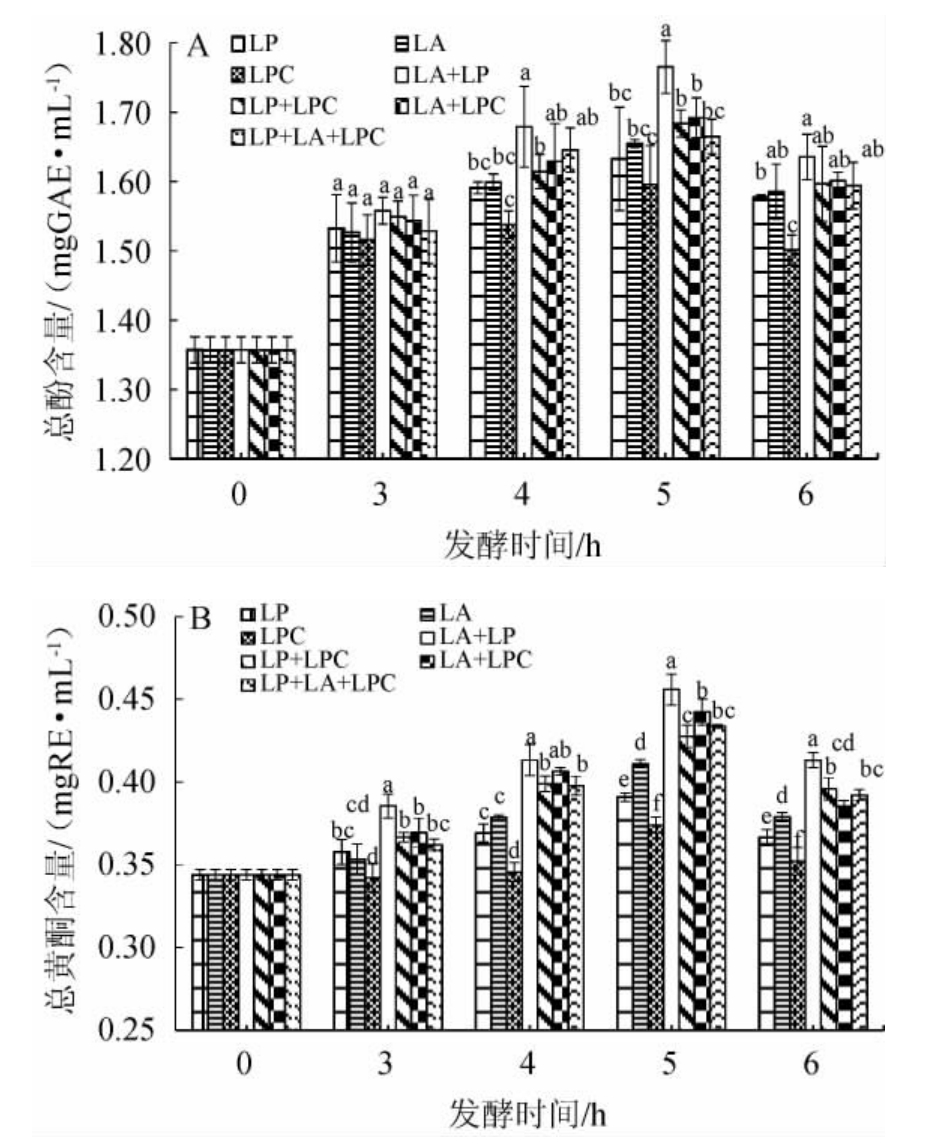

南酸枣饮料的风味、色泽及抗氧化活性等都受到总酚及总黄酮含量的影响[28-29]。发酵过程中总酚含量及总黄酮含量的变化见图2。

图2 不同菌株发酵南酸枣饮料总酚(A)及总黄酮(B)含量的变化

Fig.2 Changes of total phenols(A)and total flavonoids(B)contents in Choerospondias axillaris beverage fermented by different strains

由图2A可知,7种不同乳酸菌及其组合发酵饮料的总酚含量在发酵过程中均呈现先升高后降低的总体趋势,相比于发酵前,发酵后饮料中的总酚含量显著增加(P<0.05),其中5 h时含量最高,这主要是由于益生菌能够将南酸枣饮料中复杂的大分子酚类物质转化为小分子酚类物质,以及释放多种酶使结合态的酚转化为游离态,有助于发酵南酸枣饮料中总酚含量的升高[30]。与此同时酚类物质也会被氧化,发酵后期产率下降,氧化过程继续进行,致使酚类物质的量减少[31]。因此,7种不同乳酸菌及其组合发酵饮料的总酚含量均在发酵时间为5 h时达到最大值,此时,总酚含量的高低顺序为:嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)>嗜酸乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1)>植物乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1)>植物乳杆菌+嗜酸乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1∶1)>嗜酸乳杆菌(LA)>植物乳杆菌(LP)>副干酪乳杆菌(LPC)。发酵6 h时,由于多酚类物质的氧化,总酚含量有所下降。在7种不同类型的乳酸菌组合中,嗜酸酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)混菌发酵在整个发酵周期中的总酚含量最高,特别在5 h时明显高于其他菌株,总酚含量达到最大值1.76 mg/mL,比发酵前增加了30.08%。这可能是由于嗜酸酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)的生长速率最高,多酚类物质作为其代谢产物,含量也随之增大。

由图2B可知,南酸枣饮料发酵过程中黄酮类化合物的含量呈先升高后降低的总趋势,与总酚含量的变化趋势相似。这是因为乳酸菌在发酵过程中会产生多种酶系,植物细胞壁的纤维素以及果胶等大分子物质会被丰富的酶系所分解,使得植物细胞壁纤维建构被破坏,减少传质阻力[32],有利促进黄酮的释放,从而提高了南酸枣饮料中黄酮类化合物的含量[33]。发酵5 h时,7种不同乳酸菌及其组合发酵饮料的总黄酮含量均达到最大值,此时总黄酮含量的高低顺序为:嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)>植物乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1)>植物乳杆菌+嗜酸乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1∶1)>副干酪乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1)>嗜酸乳杆菌(LA)>植物乳杆菌(LP)>副干酪乳杆菌(LPC)。其中嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)混菌发酵饮料的总黄酮含量最高,为0.45 mg/mL,比发酵前增加了32.57%。这可能是由于不同菌种的生物转化能力不同[34]。因此,在南酸枣饮料发酵体系中嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)的效果更好。

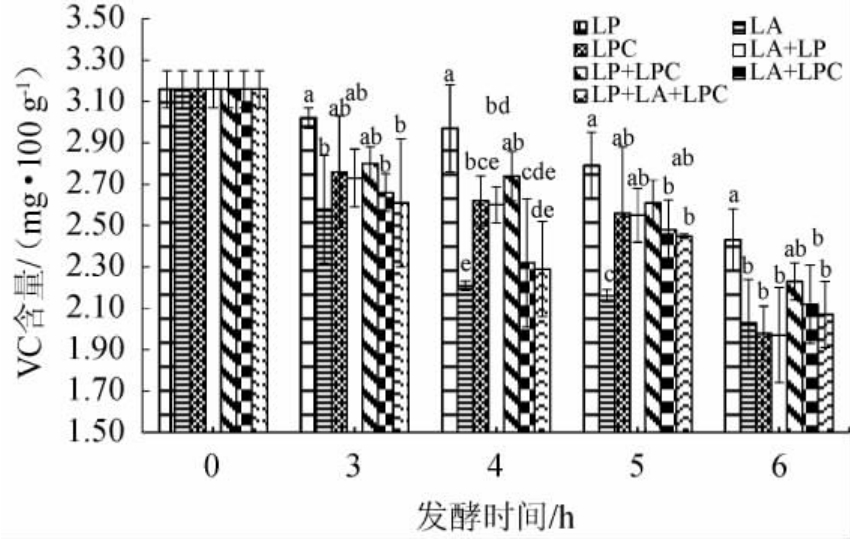

2.3 南酸枣饮料发酵过程中VC含量的变化趋势

发酵过程中VC含量的变化趋势见图3。由图3可知,由于VC对光和热的敏感性,随着发酵时间的增加,南酸枣饮料的VC含量在整个发酵过程中呈下降趋势,特别是嗜酸乳杆菌(LA)发酵液在4 h时有显著下降的趋势,相较于发酵3 h时下降14.34%。而植物乳杆菌(LP)下降的最慢,发酵终止时的VC含量为2.43 mg/100 g,仅比发酵前下降23.10%。而嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)混菌在发酵终止时的VC含量为1.97 mg/100 g。这可能是在南酸枣饮料基质中,植物乳杆菌会优先使用糖类作为代谢底物[35],因此VC能够较好的保留。赵沁雨等[36]的研究表明,植物乳杆菌在不同基质中利用底物的次序不同,大部分植物乳杆菌会优先消耗可溶性糖并产生乳酸。因此,在7种不同乳酸菌及其组合中,植物乳杆菌单菌发酵维持VC的能力最强。

图3 不同菌株发酵南酸枣饮料VC含量的变化

Fig.3 Changes of VC contents in Choerospondias axillaris beverage fermented by different strains

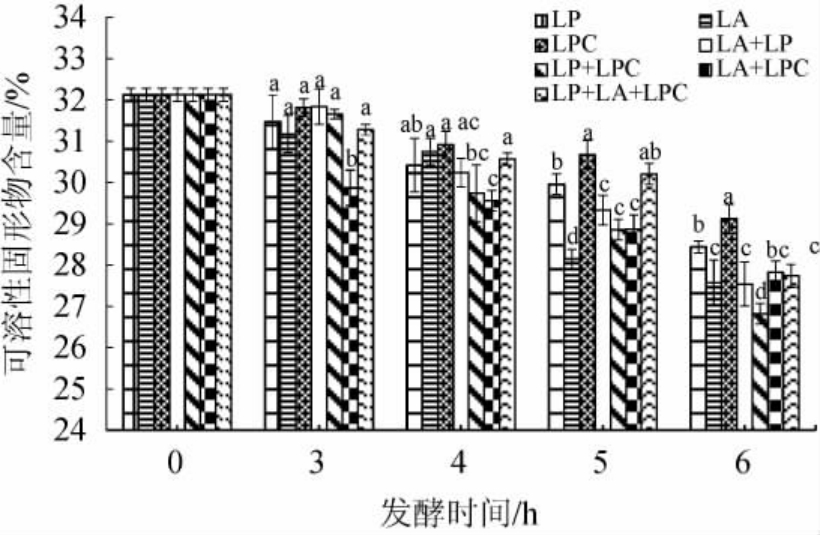

2.4 南酸枣饮料发酵过程中可溶性固形物含量的变化趋势

可溶性固形物是指能溶于水的化合物,主要有糖、有机酸、矿物质等,在果汁中主要指可溶性糖VC。发酵过程中可溶性固形物含量的变化见图4。由图4可知,在发酵过程中7种不同乳酸菌及其组合发酵饮料的可溶性固形物的含量均呈下降趋势,与崔淼等[37]的研究一致。植物乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1)在发酵6 h时可溶性固形物含量为26.82%,明显偏低。原因可能是与发酵过程中南酸枣汁中的糖类、VC以及有机酸的分解有关。由于可溶性糖主要作为菌株的代谢底物被消耗,因此在发酵周期结束时,混菌发酵的可溶性固形物含量基本低于单一菌株发酵,总体趋势与可滴定酸含量呈反比。此时混菌发酵的发酵程度更高,但由于可溶性固形物中除了糖类还含有机酸、矿物质等,还需结合如总酸、总酚、黄酮等指标进行筛选,其中嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)在发酵终止时可溶性固形物含量为27.54%。

图4 不同菌株发酵南酸枣饮料过程中可溶性固形物含量的变化

Fig.4 Changes of soluble solid contents in Choerospondias axillaris beverage fermented by different strains

3 结论

本研究比较了嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、副干酪乳杆菌及其组合发酵对南酸枣饮料pH值、可滴定酸、总酚、总黄酮、VC以及可溶性固形物含量的影响。结果表明,相比于未发酵原液,南酸枣乳酸菌饮料在发酵后的总酚及总黄酮含量均显著增加(P<0.05)。在7种乳酸菌组合中,嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)混菌发酵的可滴定酸、总酚以及总黄酮含量最高,分别为2.80 g/L、1.76 mg/mL、0.45 mg/mL;植物乳杆菌(LP)单菌发酵的VC含量最高,发酵终止时为2.43 mg/100 g;植物乳杆菌+副干酪乳杆菌(1∶1)混菌发酵对可溶性固形物的消耗能力最强,发酵终止时可溶性固形物含量为26.82%。综合比较,在南酸枣饮料中,嗜酸乳杆菌+植物乳杆菌(1∶1)混菌发酵效果最优。本研究为南酸枣发酵饮料的品质分析提供了基础数据,并为益生菌及果蔬类产品的开发提供参考。

[1]聂韡,单承莺,刘畅,等.南酸枣总黄酮的研究进展[J].中国野生植物资源,2020,39(11):48-51.

[2]谢礼文,蓝琳舒,黎冬明,等.南酸枣复合凝胶果冻配方优化[J].食品工业科技,2022,43(7):199-205.

[3]刘成梅,褚贝贝,陈军,等.南酸枣皮脱涩工艺优化及其对枣皮品质影响[J].食品工业,2020,41(1):113-117.

[4]高阳,丁菲,吴南生,等.漂烫时间对南酸枣果实糖酸组分的影响[J].江西农业大学学报,2021,43(4):759-765.

[5]LI Q,CHEN J,LI T,et al.Comparison of bioactivities and phenolic composition of Choerospondias axillaris peels and fleshes[J].J Sci Food Agr,2016,96(7):2462-2471.

[6]MIN Q,YONG-HE D,FENG H,et al.Influence of total flavonoids derived from Choerospondias axillaris folium on aconitine-induced antiarrhythmic action and hemodynamics in Wistar rats[J].J Toxicol Environ Health,2016,79(19):878-883.

[7]LI D,CHEN R,LIU J,et al.Characterizing and alleviating the browning of Choerospondias axillaris fruit cake during drying[J].Food Control,2021,132:108522-108522.

[8]赵文洁.南酸枣果酱产品的研发[D].南昌:南昌大学,2020.

[9]蔡定建,王珊,刘慧,等.南酸枣皮果醋发酵工艺研究[J].中国酿造,2009,28(9):168-170.

[10]CANON F,MAILLARD M-B,FAMELART M H,et al.Mixed dairy and plant-based yogurt alternatives: Improving their physical and sensorial properties through formulation and lactic acid bacteria cocultures[J].Curr Res Food Sci,2022,5:665-676.

[11]吴彩云,张晓荣,徐怀德,等.益生菌发酵果蔬汁生物活性成分及功能特性研究进展[J].中国食品学报,2021,21(12):323-334.

[12]CHEN C,LU Y,YU H,et al.Influence of 4 lactic acid bacteria on the flavor profile of fermented apple juice[J].Food Biosci,2018,27:30-36.

[13]JUNG M J,KIM J,LEE S H,et al.Role of combinated lactic acid bacteria in bacterial,viral,and metabolite dynamics during fermentation of vegetable food,kimchi[J].Food Res Int,2022,157:111261.

[14]LI S,TAO Y,LI D,et al.Fermentation of blueberry juices using autochthonous lactic acid bacteria isolated from fruit environment: fermentation characteristics and evolution of phenolic profiles[J].Chemosphere,2021,276:130090.

[15]王梦洋,王大红,宋鹏辉,等.多菌种发酵的板栗红枣果醋品质分析[J].食品与发酵工业,2020,46(18):143-147.

[16]罗登宏.野生南酸枣发酵保健饮料的研制[J].中国酿造,2010,29(1):164-166.

[17]李俶,戴涛涛,程超,等.发酵对南酸枣饮料抗氧化性的影响[J].食品工业科技,2016,37(5):54-59.

[18]程超.南酸枣功能性乳酸菌饮料的研制及其抗氧化性研究[D].南昌:南昌大学,2015.

[19]KAHKONEN M P,HOPIA A I,VUORELA H J,et al.Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds[J].J Agr Food Chem,1999,47:3954-3962.

[20]中华人民共和国农业部.NY/T 2010—2011柑橘类水果及制品中总黄酮含量的测定[S].北京:中国标准出版社,2011.

[21]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.86—2016 食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[22]中华人民共和国国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局.GB 12456—2021 食品安全国家标准食品中总酸的测定[S].北京:中国标准出版社,2021.

[23]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.237—2016 食品安全国家标准食品pH值的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[24]魏利民,屈银艳.应用糖度计检测鲜奶掺水量的方法[J].中国公共卫生,2000,16(9):814.

[25]李静,樊明涛,孙慧烨.植物乳杆菌对猕猴桃酒降酸效果的研究[J].食品工业科技,2016,37(1):165-169.

[26]王昊宇,黄艳,李坤,等.益生菌发酵山楂浆工艺优化及品质分析[J].山东农业大学学报(自然科学版),2019,50(3):409-415.

[27]王彤,刘慧燕,潘琳,等.嗜酸乳杆菌发酵枣汁的非靶向代谢组学研究[J].中国酿造,2021,40(8):174-179.

[28]WANG Z,FENG Y,YANG N,et al.Fermentation of kiwifruit juice from two cultivars by probiotic bacteria:bioactive phenolics,antioxidant activities and flavor volatiles[J].Food Chem,2022,373:131455.

[29]WU Y,XU L,LIU X,et al.Effect of thermosonication treatment on blueberry juice quality:total phenolics,flavonoids,anthocyanin,and antioxidant activity[J].LWT-Food Sci Technol,2021,150:112021.

[30]付依依,王永霞,张笑莹,等.植物乳杆菌发酵对沙棘原浆主要成分、抗氧化性及挥发性物质的影响[J].中国酿造,2022,41(2):125-131.

[31]TKACZ K,CHMIELEWSKA J,TURKIEWICZ I P,et al.Dynamics of changes in organic acids,sugars and phenolic compounds and an-tioxidant activity of sea buckthorn and sea buckthorn-apple juices during malolactic fermentation[J].Food Chem,2020,332(12):69-75.

[32]刘江宁,李鸿梅,李炳东,等.体外模拟消化粗杂粮粉中多酚、黄酮释放及生物利用率的研究[J].粮食与油脂,2021,34(4):37-39,48.

[33]SANTOS FILHO A L D,FREITAS H V,RODRIGUES S,et al.Production and stability of probiotic cocoa juice with sucralose as sugar substitute during refrigerated storage[J].LWT-Food Sci Technol,2019,99:371-378.

[34]程水明,潘惠雯,韩寒冰.转化山楂黄酮的食用真菌筛选及其发酵工艺优化[J].中国酿造,2021,40(12):133-137.

[35]宋诗颖,林雨蝶,周罗娜,等.红曲发酵夏秋茶菌种筛选及基质适生性研究[J].食品科技,2022,47(10):62-69.

[36]赵沁雨,兰天,袁取予,等.植物乳杆菌发酵对果汁品质的影响研究概述[J].食品与发酵工业,2021,47(16):300-307.

[37]崔淼,李云成,孟凡冰,等.猕猴桃果汁乳酸菌发酵工艺优化及品质评价[J].食品科技,2021,46(9):66-72.