酸汤是贵州黔东南地区人民热爱的调味品,是经过微生物发酵而得的传统发酵食品[1]。根据原料的不同,酸汤可分为白酸汤和红酸汤两种,白酸汤是以米为主要原料进行发酵加工而成;红酸汤是由红辣椒和成熟的西红柿分别发酵后混合而成。红酸汤含有丰富的营养成分,具有生津止渴、增进食欲、开胃健脾、助消化等功效,对人体的健康也有促进作用,因其诱人的颜色、沁人心脾的香气和醇香酸甜的滋味,已成为市售酸汤产品中最受欢迎的酸汤类型[2-5]。

目前,红酸汤研究主要集中在微生物纯化鉴定、发酵过程微生物菌群分析、发酵工艺优化、风味物质分析等方面[1,6-11]。王琪琪等[1]通过Illumina MiSeq高通量测序分析发现,贵州凯里酸汤的优势细菌为乳杆菌属(Lactobacillus)、片球菌属(Pediococcus)等;张东亚[12]对红酸汤的发酵工艺进行优化,确定了红酸汤中番茄浆和辣椒酱的最佳配比;熊可欣等[13]以产乳酸能力作为筛选条件,从红酸汤中筛选出优势菌种布氏乳杆菌(Lactobacillus buchneri);LI D F等[14]通过对凯里红酸汤的挥发性风味物质分析,发现凯里红酸汤含有7种有机酸、15种氨基酸、76种挥发性有机化合物等风味物质。然而目前关于黔东南红酸汤品质综合评价分析却鲜有研究。

主成分分析(principal component analysis,PCA)和聚类分析(cluster analysis,CA)方法已被广泛应用于各种食品的综合品质评价,如辣椒[15]、苹果[16]、杨梅[17]、蓝莓[18]、白酸汤[10]等,已逐渐成为对水果、食品等产品质量评判的有效方法。为研究黔东不同县的红酸汤的品质特性,本研究以黔东南凯里市下司镇、丹寨县、镇远县、雷山县等地方的8种红酸汤作为研究对象,对其营养成分及色泽等方面进行测定,并通过相关性分析、主成分分析及聚类分析,建立了红酸汤各参数之间的相互作用系统和质量指标评估模式,为酸汤质量评估奠定了科学指导。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

8种红酸汤样品(编号为QST1~QST8):来源于中国贵州省黔东南州的不同县企业所生产的同一类红酸汤,发酵的主要原料都是红辣椒和番茄,发酵方法均为自然发酵,生产日期相近。

1.1.2 试剂

0.1mol/L硝酸银标准溶液、铬酸钾(均为分析纯):天津市富宇精细化工有限公司;葡萄糖、氢氧化钠(均为分析纯):重庆川东化工(集团)有限公司;2-辛醇(色谱纯):上海源叶生物科技有限公司;其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

50/30 μm DVB/CAR/PDMS Stable Flex萃取针:美国Supelco公司;HP6890/5975C型气相色谱-质谱联用(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)仪:美国安捷伦有限公司;BSA423S型电子天平、PB-10酸度计:赛多利斯科学仪器(北京)有限公司;PAL-1测糖仪:日本ATAGO;USP2194 UtraScan PRO测色仪:美国HunterLab公司。

1.3 方法

1.3.1 红酸汤理化指标的测定

pH:采用酸度计测定;总酸含量:根据GB 12456—2021《食品安全国家标准食品中总酸的测定》进行测定[19];食盐含量:根据GB 5009.42—2016《食品安全国家标准食盐指标的测定》进行测定[20];还原糖含量:根据GB 5009.7—2016《食品安全国家标准食品中还原糖的测定》测定[21];氨基酸态氮含量:根据GB 5009.235—2016《食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定》进行测定[22];可溶性固形物含量:根据NY/T 2637—2014《水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定折校法》测定[23]。

1.3.2 红酸汤色泽的测定

采用测色仪测定红酸汤的色泽[24]。

1.3.3 挥发性风味物质的测定

挥发性风味物质的测定参考文献[8-10,14,25]的GC-MS法并加以改动。

样品前处理条件:称取5.00 g酸汤样品于20 mL固相微萃取采样瓶中,加入5 μL 2-辛醇(5 μg/μL)作为内标,60 ℃热平衡8 min,转速200 r/min,萃取纤维头距样品面约5 mm,顶空吸附40 min,GC-MS进样口(250 ℃)热解吸5 min。

气相色谱条件:HP-5MS毛细管色谱柱(30 m×250 μm×0.25 μm);载气为高纯氦气(He)(99.999%),流速1.2 mL/min,不分流;进样口温度250 ℃;升温程序为起始温度40 ℃,以3.5 ℃/min升至85 ℃,保留2 min,再以2.5 ℃/min升至138 ℃,保留2 min,之后以3 ℃/min升至200 ℃,最后以10 ℃/min升至270 ℃。

质谱条件:电子电离(electron ionization,EI)源,电子能量70 eV;发射电流34.6 μA;离子源温度230 ℃;四极杆温度150 ℃;接口温度270 ℃;全扫描,质量扫描范围20~550 m/z,扫描延迟70 s。

定性定量:通过美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)17标准谱库对实验结果进行自动检索和人工解析,将匹配度>85%作为物质鉴定依据;采用内标法定量,得到各挥发性物质的相对含量。

1.3.4 数据处理

所有数据采用Excel 2013软件进行整理,每个样品平行测定三次,结果以“平均值±标准差”表示;采用SPSS 26.0软件进行显著性分析和主成分分析;采用Origin 2022软件进行相关性分析;采用Minitab 19软件进行聚类分析。

2 结果与分析

2.1 红酸汤样品品质指标的分析

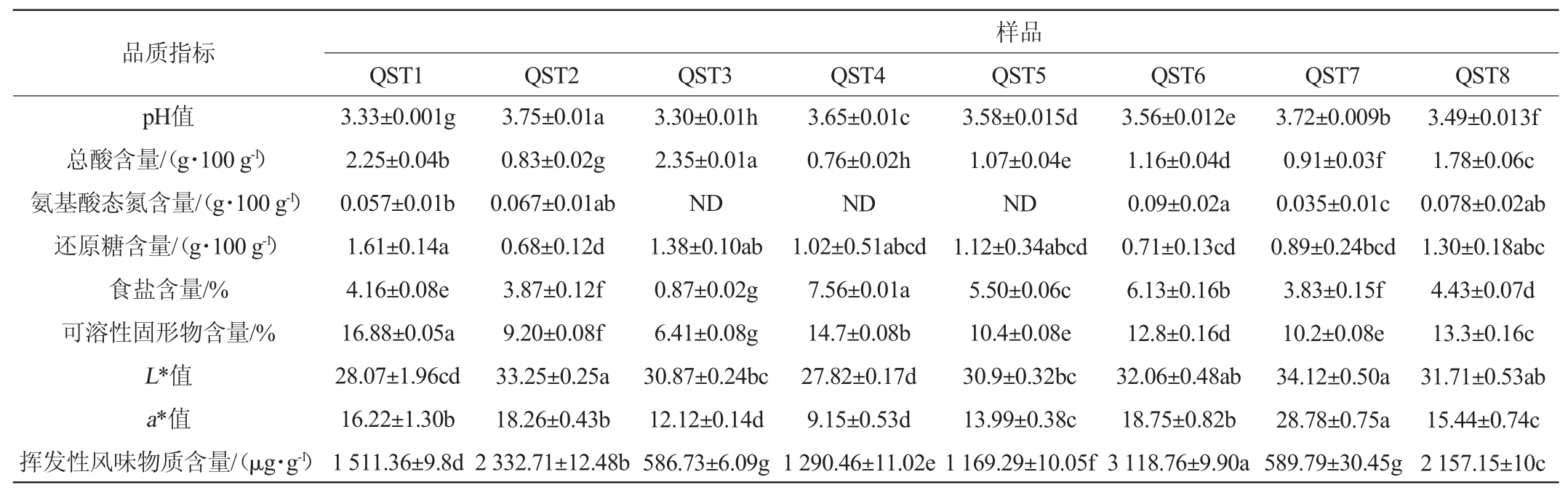

pH、总酸、氨基酸态氮、还原糖、NaCl、可溶性固形物及挥发性风味物质含量等是衡量红酸汤品质的重要指标[26]。8种红酸汤样品的品质指标见表1。由表1可知,红酸汤样品的pH为3.30~3.75,总酸含量为(0.76~2.35 g/100 g),其中样品QST3中总酸含量最高,样品QST4中含量最低。样品QST6的氨基酸态氮含量最高,为(0.09±0.02)g/100 g,样品QST3、QST4和QST5均未检测出氨基酸态氮。红酸汤样品中的还原糖含量为(0.68~1.61)g/100 g,其中样品QST1中还原糖含量最高,样品QST2中含量最低。红酸汤样品中的食盐含量为(0.87~7.56)g/100 g,各样品间均存在显著差异(P<0.05)。红酸汤样品中的可溶性固形物含量为(6.41~16.88)g/100 g,各样品间存在显著差异(P<0.05),其中样品QST1中可溶性固形物含量最高,样品QST3中含量最低。红酸汤样品的光泽度(L*值)为27.82~34.12,其中样品QST7的光泽度最好,样品QST4的光泽度最差;红色色度(a*值)为9.15~28.78,其中样品QST7的红色色度最好,样品QST4的红色色度最差。红酸汤样品的挥发性风味物质含量为(589.79~3 118.76)μg/g,各样品间存在显著性差异(P<0.05),其中样品QST6的挥发性风味物质含量最高,样品QST3的含量最低。由此可见,不同的酸汤样品在品质方面存在不同的差异,这可能是由于原料及工艺之间不同而引起,如酸汤中的还原糖类物质可在后期参与美拉德反应,形成红酸汤特有的香味及颜色[27];食盐不但赋予食品咸味,其含量对营养物质和微生物代谢也有影响,使得各食品风味间存在差异[28]。

表1 不同红酸汤样品品质指标的测定结果

Table 1 Determination results of quality indexes of different red sour soup samples

注:“ND”表示未检出;同行不同字母表示差异显著(P<0.05)。

2.2 红酸汤样品品质指标间的相关性分析

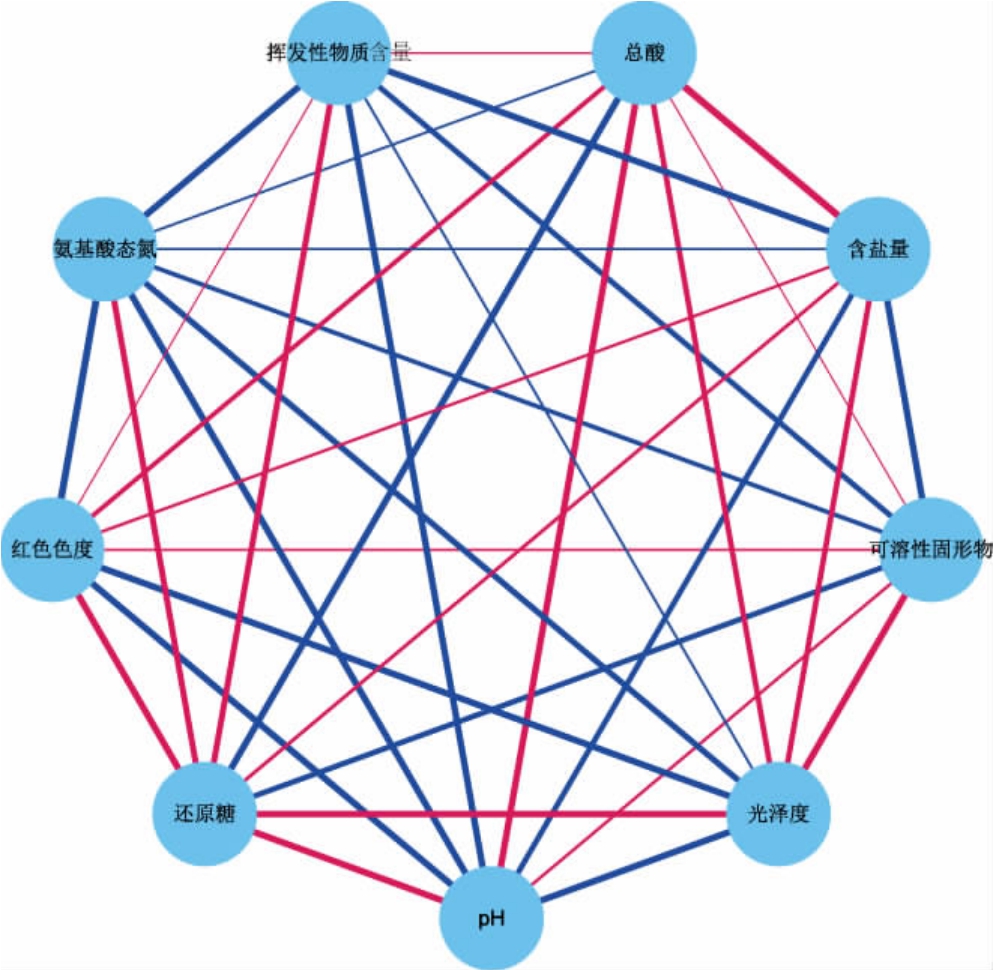

总酸、还原糖、氨基酸态氮等品质指标影响着红酸汤的风味品质,该指标间存在相互促进或制约的关系,为了解其间的相互关系,本研究对酸汤品质指标间的相关性进行分析,结果见图1。

图1 红酸汤品质指标间的相关性分析结果

Fig.1 Correlation analysis results among quality indexes of red sour soup

红色表示负相关,蓝色表示正相关,线的粗细表示相关性大小。

由图1可知,还原糖含量与pH和光泽度呈极显著负相关(P<0.01);光泽度除与还原糖含量呈负相关外,其与可溶性固形物含量也呈负相关,此外,光泽度与pH和红色色度呈极显著相关性(P<0.01);总酸含量与还原糖含量呈极显著性正相关(P<0.01);氨基酸态氮含量与挥发性风味物质总量之间呈极显著正相关(P<0.01);食盐量与可溶性固形物含量呈正相关。由此可见,红酸汤各指标间存在着一定的相互作用关系,而品质指标的含量差异由样品的原料及工艺之间不同而引起,分析这一相互作用关系可为调控或改变红酸汤风味品质提供理论指导。

2.3 红酸汤样品的综合品质评价

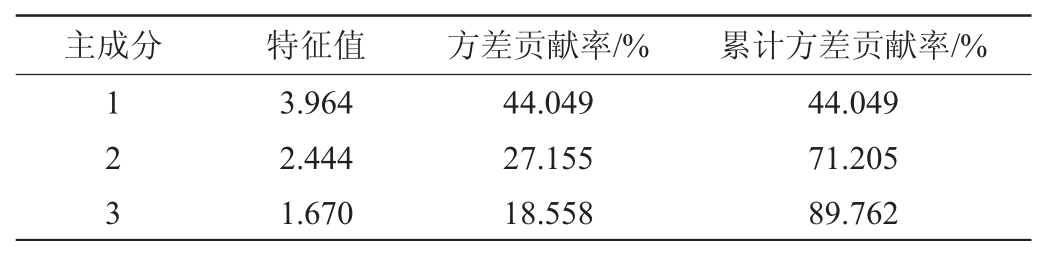

基于pH、总酸、氨基酸态氮、还原糖、食盐含量、可溶性固形物、挥发性风味物质含量及光泽度、红色色度9个指标,对8种红酸汤样品进行主成分分析,选取特征值>1的3个成分作为主成分[10,29]。3个主成分的特征值及方差贡献率见表2。

表2 主成分的特征值及方差贡献率

Table 2 Eigenvalues and variance contribution rates of principal components

由表2可知,3个主成分的累计方差贡献率为89.762%,说明这3个因子能够代表8个红酸汤样品的原9个指标的全部信息(89.762%),故选择这3个主成分对8个样品的品质进行综合评价。

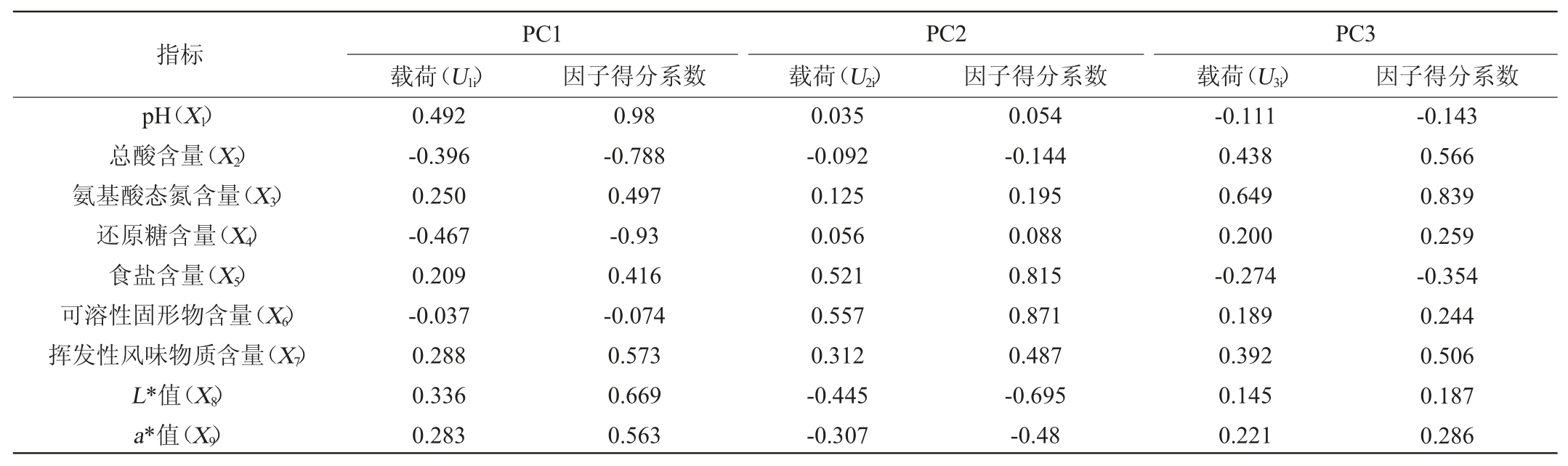

主成分的影响程度可通过主成分载荷矩阵中的变量表达[29-30],因此数据经过旋转后,各因子趋于两级分化,更有利于进一步确定各因子的实际含义。3个主成分的载荷矩阵见表3。

表3 主成分的载荷矩阵

Table 3 Loading matrix of principal components

结合表2和表3可知,第1主成分的方差贡献率为44.049%,其主要反映pH、总酸、还原糖、挥发性风味物质含量和红色色度的信息;第2主成分的方差贡献率为27.155%,反映NaCl含量、可溶性固形物含量和L*值的信息;第3主成分方差贡献率为18.558%,主要反映氨基酸态氮含量的信息。

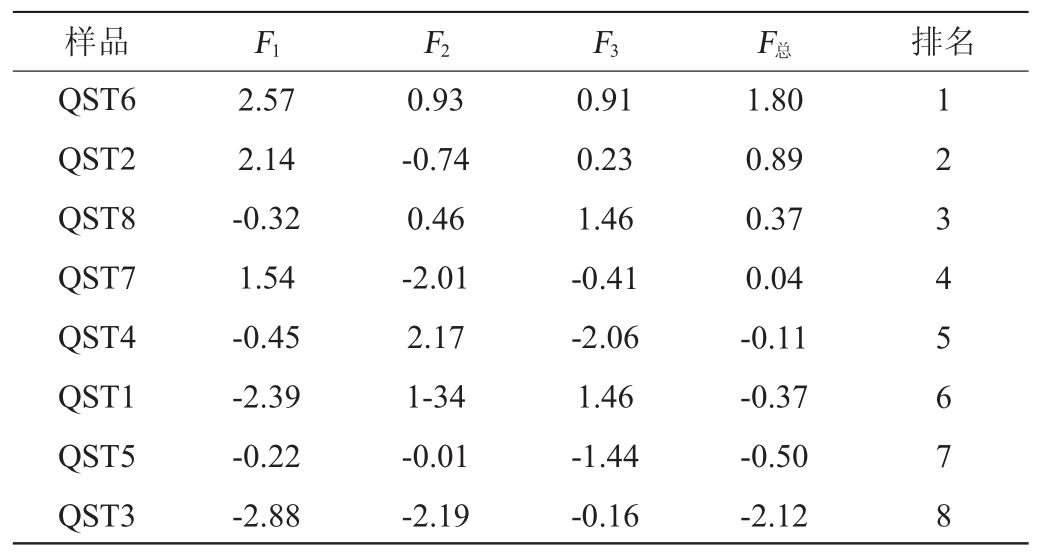

将各指标数据进行标准化后,对3个主成分进行打分,分别用F1、F2和F3表示3个主成分得分,其值等于载荷(Ui)与9个变量的标准值(Xi)乘积的加合值,即:F1=U1iX1+U1iX2+U1iX3+U1iX4+U1iX5+U1iX6+U1iX7+U1iX8+U1iX9;F2=U2iX1+U2iX2+U2iX3+U2iX4+U2iX5+U2iX6+U2iX7+U2iX8+U2iX9;F3=U3iX1+U3iX2+U3iX3+U3iX4+U3iX5+U3iX6+U3iX7+U3iX8+U3iX9,分数越高表明该主成分的贡献越大。同时分别以第1、2、3主成分的特征值除以特征值总和作为权重数,构建的综合评价模型为:F总=1.39×F1+0.86×F2+0.59×F3,得分情况见表4。由表4可知,8种红酸汤样品的综合评分由高到低依次排名为QST6、QST2、QST8、QST7、QST4、QST1、QST5和QST3,由此可知,红酸汤样品QST6综合品质最好,其次为样品QST2,样品QST3最差。

表4 红酸汤样品的综合得分

Table 4 Comprehensive score of red sour soup samples

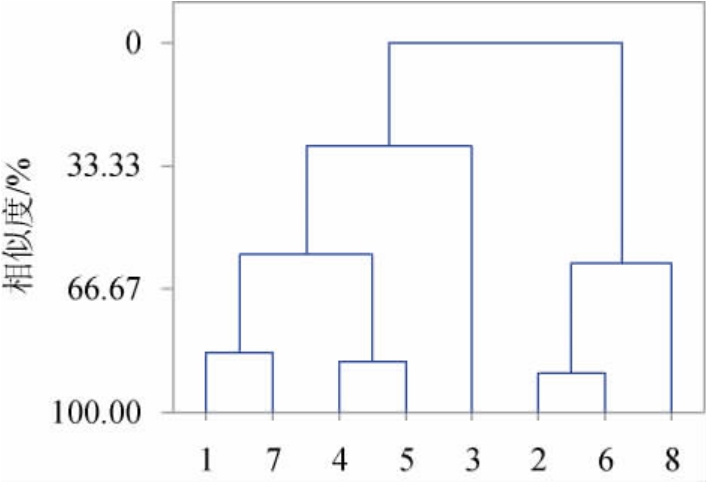

2.4 红酸汤样品的聚类分析

基于红酸汤样品的9个品质指标,参照文献[18,26,29]方法对8种红酸汤样品进行聚类分析,结果见图2。由图2可知,在相似度60%的条件下,将8种红酸汤样品聚为2大类,其中样品QST6、QST2、QST8聚为一类,这一类聚集了pH、氨基酸态氮、L*值和挥发性风味物质总量较高的样品,样品QST3、QST7、QST1、QST4和QST5聚为一类,这一类聚集了总糖、还原糖、可溶性固形物含量较高的样品。结果表明,样品QST6、QST2、QST8这3种红酸汤味道较鲜美,气味物质较浓[30]。

图2 基于9个品质指标不同产地红酸汤样品的聚类分析结果

Fig.2 Cluster analysis results of different red sour soup samples from different producing areas based on 9 quality indexes

1~8表示样品QST1~QST8。

3 结论

本研究对黔东南的8种红酸汤的品质指标进行了探讨,结果发现,8种红酸汤的品质指标存在差异,其中样品QST3总酸含量(2.35 g/100 g)最高,样品QST1还原糖含量(1.61 g/100 g)和可溶性固形物含量(16.88 g/100 g)均为最高,样品QST7光泽度(34.12)和红色色度(28.78)最好,样品QST6挥发性风味物质含量(3 118.76 μg/g)和氨基酸态氮含量(0.09 g/100 g)最高。通过对各品质指标间的相关性分析发现,氨基酸态氮与挥发性风味物质、还原糖与总酸、红色色度与光泽度呈极显著性正相关(P<0.01);pH和还原糖呈极显著性负相关(P<0.01)。基于红酸汤9个品质指标,通过PCA建立综合品质评价模型,得出样品QST6的品质最佳。通过聚类分析将8个样品聚为2大类,pH、氨基酸态氮、L*值和挥发性风味物质含量较高的样品为一类,总糖、还原糖、可溶性固形物含量较高的样品为一类。红酸汤的品质差异是其原料、温度及发酵环境等多方面因素相互作用的结果,本研究可为红酸汤的品质评价和综合开发提供科学依据。

[1]王琪琪,田界先,潘宗东,等.基于Illumina MiSeq分析贵州凯里酸汤独特风味的优势菌群[J].食品与发酵工业,2020,46(14):40-47.

[2]吴文燕,胡萍,李娟,等.苗族酸汤的研究进展[J].食品与发酵科技,2021,57(6):83-88.

[3]袁野,李云成,孟凡冰,等.贵州红酸汤研究进展[J].粮食与油脂,2022,35(6):19-23.

[4]WANG C,ZHANG Q,HE L P,et al.Determination of the microbial communities of Guizhou Suantang,a traditional Chinese fermented sour soup,and correlation between the identified microorganisms and volatile compounds[J].Food Res Int,2020,138:109820.

[5]王婵.凯里红酸汤菌群、风味分析及其品质提升和应用研究[D].贵阳:贵州大学,2021.

[6]张东亚,徐俐,鲁青松,等.菌群强化凯里红酸汤“番茄浆”及发酵工艺的优化[J].食品科技,2018,43(5):313-318.

[7]王若曦.贵州省传统发酵酸汤中的微生物群落结构特征及功能微生物的发掘[D].昆明:昆明理工大学,2021.

[8]杨进军,胡金祥,王林,等.气质联用技术结合电子鼻分析红酸汤挥发性风味差异[J].食品与发酵工业,2020,46(14):234-242.

[9]LIN L J,ZENG J,TIAN Q M,et al.Effect of the bacterial community on the volatile flavour profile of a Chinese fermented condiment-red sour soup-During fermentation[J].Food Res Int,2022,155:111059.

[10]LIN L J,DU F M,ZENG J,et al.Deep insights into fungal diversity in traditional Chinese sour soup by Illumina MiSeq sequencing[J].Food Res Int,2020,137:109439.

[11]李洁,宫路路,陈芳勇,等.凯里酸汤研究现状分析[J].产业与科技论坛,2020,19(1):55-57.

[12]张东亚.红酸汤发酵工艺优化及品质控制研究[D].贵阳:贵州大学,2018.

[13]熊可欣,王震宇,韩非,等.贵州红酸汤中优势菌种的筛选鉴定及其发酵条件的优化[C]//中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛.北京:中国科学技术协会学会工作部,2019:478-479.

[14]LI D F,DUAN F X,TIAN Q M,et al.Physiochemical,microbiological and flavor characteristics of traditional Chinese fermented food Kaili Red Sour Soup[J].LWT-Food Sci Technol,2021,142:110933-110939.

[15]崔桂娟,亢灵涛,侯宇豪,等.基于主成分与聚类分析的辣椒品质综合评价[J].食品工业科技,2019,40(14):49-55.

[16]张腊腊,韩明虎,胡浩斌,等.基于主成分分析的苹果品质综合评价[J].江苏农业科学,2020,48(3):209-213.

[17]李伟,郜海燕,陈杭君,等.基于主成分分析的不同品种杨梅果实综合品质评价[J].中国食品学报,2017,17(6):161-171.

[18]郭家刚,杨松,伍玉菡,等.基于主成分与聚类分析的蓝莓品质综合评价研究[J].食品研究与开发,2020,41(12):53-60.

[19]中国人民共和国国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局.GB 12456—2021 食品中总酸的测定[S].北京:中国标准出版社,2021.

[20]中国人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.42—2016 食盐指标的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[21]中国人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.7—2016 食品中还原糖的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[22]中国人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.235—2016食品中氨基酸态氮的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[23]中国人民共和国农业部.NY/T2637—2014 水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定折射仪法[S].北京:中国标准出版社,2014.

[24]刘方菁.石柱主栽辣椒品种的腌制加工适性研究[D].重庆:西南大学,2011.

[25]XIA A N,LIU L X,TANG X J,et al.Dynamics of microbial communities,physicochemical factors and flavor in rose jam during fermentation[J].LWT-Food Sci Technol,2020,41(12):112920-112927.

[26]舒亚非,廖伟先,杨丽娟,等.贵州11种酸汤品质特性分析[J].中国酿造,2021,40(10):129-133.

[27]PRAKASH A,MANLEY J,DE C S,et al.The effects of gamma irradiation on the microbiological-physical and sensory qualities of diced tomatoes[J].Radiat Phys Chem,2002,63(3):387-390.

[28]XIAN S,ZHONG H Y,YI B,et al.Identification of pellicle formation related microorganisms in traditional Sichuan paocai through metagenomic sequence and the effects of Baijiu/salt on pellicle and volatile components[J].Food Res Int,2022,159:111130.

[29]周艳超,薛坤,葛海燕,等.基于主成分与聚类分析的樱桃番茄品质综合评价[J].浙江农业学报,2021,33(12):2320-2329.

[30]CAROLINA C,TATIANA C,BÁRBARA T,et al.Nucleotides and free amino acids in sea urchin Paracentrotus lividus gonads: Contributions for freshness and overall taste[J].Food Chem,2023,404:134505.