白酒是我国传统民族工业,有着悠久的历史渊源和深厚的文化内涵[1-2]。中国白酒按香型可分为以浓香型、酱香型、清香型和米香型这四种基础香型为主的十二种香型,其他香型包括凤香型、兼香型、特香型、药香型、豉香型、芝麻香型、老白干香型和馥郁香型[3-5]。感官分析是利用人的感觉器官结合现代多学科理论和技术手段对食品的色、香、味进行感官特性检验的科学,是保证食品独特而稳定的风格的必要方法[6]。张晓婕等[7]分析发现,不同质量的五种酱香型酒样中2-甲基丁酸乙酯、棕榈酸乙酯、正丁醇、正丙醇、1,2-丙二醇、异戊酸、异丁酸、乙缩醛、乙醛、糠醛、糠醇、苯乙醇为关键差异物质。刘芳等[8]利用电子鼻和气质联用(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)分析7种不同品牌浓香型白酒的差异,为浓香型白酒的快速质量分类方法的开发提供了理论和数据支撑。李静等[9]利用电子鼻结合感官评价对同一企业生产的不同等级白酒样品进行分析,结果表明,典型判别分析(canonical discriminate analysis,CDA)法分析对于酒样区分度更大。HE Y X等[10]系统地分析了我国不同地区的17种浓香型白酒的特异性,研究了浓香型白酒中潜在香气化合物及其感官属性之间的关系。郝飞龙等[11]通过结合感官品评的方法发现酯类物质对清香型白酒有主要贡献。上述研究实现了对白酒的感官评价及其香气化合物的定性定量分析,充实了白酒风味的研究内容。白酒的感官风味特性及其特征风味化合物组成是认识、判别白酒香型类别及鉴定白酒品质的重要基础[12-14]。其中微量风味物质总量仅占白酒的1%~2%左右,含量低、种类繁多[15-17],其量比关系是决定白酒质量和风格的关键因素[18-19]。因此,有必要对其酒样主要风味物质成分及其量比关系进行深入研究。

本研究将不同质量等级的浓香型白酒刘伶醉进行感官定量描述分析,并对酒样进行了分类,再利用色谱分析等技术结合香气活性值(odor activity value,OAV)对不同质量等级的浓香型白酒刘伶醉的风味物质进行检测,以期得出同种香型不同档次刘伶醉白酒的感官及风味特征。该研究为后续区分本品牌酒样品质提供理论依据,同时为提升酒体品质提供理论支持。

1 材料与方法

1.1 材料及试剂1.1.1 样品

6款河北刘伶醉股份有限公司不同浓香型成品白酒样品:A(52%vol,2021年)、B(42%vol,2021年)、C(38%vol,2021年)、D(42%vol,2021年)、E(52%vol,2021年)、F(38%vol,2021年),其中B和D、C和E分别为不同款式的成品酒样品。

1.1.2 化学试剂

乙醛、丙醛、异丁醛、甲酸乙酯、乙酸乙酯、乙缩醛、叔戊醇、乙酸正丁酯、2-乙基丁酸等标准品(均为色谱纯):美国Sigma-Aldrich公司。

1.2 仪器与设备

Clarns 600气相色谱仪(配火焰离子检测器(flame ionization detector,FID)):美国Perkin Elmer公司;ICS-3000离子色谱分析仪(配有EG40淋洗液自动发生器、电导检测器和Chromeleon 6.80色谱工作站):美国DIONEX公司;BSA224S电子分析天平:德国Sartorius公司;KQ100-DE超声波清洗器:昆山市超声仪器有限公司。

1.3 实验方法

1.3.1 感官品评方法

(1)酒体感官风味描述词的确定[20]

由中国食品发酵工业研究院有限公司的专业品评人员(含5名国家级白酒评委)和经过培训的人员共10人组成感官品评小组,以刘伶醉成品酒为品评对象,在白酒标准品酒室嗅闻及品评,根据专家品评结果最终确立浓香型基酒感官特征描述词,如表1所示。

表1 白酒感官特征描述词

Table 1 Sensory feature descriptor of Baijiu

(2)浓香型白酒风味特征定量表达

要求评价人员对每个描述语根据自身感受到的感官强度采用10分制进行描述,最终根据平均分对其风味特征进行定量表达,感官强度定量评分标准如表2所示。

表2 感官强度定量评分标准

Table 2 Quantitative evaluation standard of sensory intensity

1.3.2 常规理化指标分析

总酸、总酯含量:依据GB/T 10345—2022《白酒分析方法》测定。

1.3.3 挥发性香气成分的测定

前处理方法:准确吸取待测酒样5 mL,加入100 μL内标溶液(内标物选用叔戊醇(2.0%,V/V)、乙酸正丁酯(2.0%,V/V)、2-乙基丁酸(2.0%,V/V)),吸取1 μL待处理的酒样进行GC分析。

气相色谱条件:CP-WAX57CB毛细管柱(50m×0.25mm×0.2 μm),载气为高纯氮气(N2);流速1 mL/min,分流比10∶1;氢气(H2)流速45 mL/min;空气流速450 mL/min;检测器温度270 ℃;进样器温度240 ℃。升温程序:起始温度35 ℃,保持6 min;以4 ℃/min升至60 ℃,以6 ℃/min升至110 ℃,保持3 min;以6 ℃/min升至205 ℃,继续保持13 min;进样量1 μL。

定性定量方法:根据保留时间定性,采用内标法定量。

1.3.4 有机酸的测定[21]

白酒中有机酸含量的测定采用离子色谱法:IonpacAS11-HC型分离柱(250 mm×4 mm),Ionpac AG11-HC型保护柱(50 mm×4 mm),淋洗液流速为1.0 mL/min,电导检测器检测;进样量25 μL。KOH淋洗程序:0~16 min,KOH浓度1.1 mmol/L;17~29 min,KOH浓度16.5 mmol/L;29~35 min,KOH浓度20.0 mmol/L;35~39 min,KOH浓度35 mmol/L,保持2 min;41~47 min,KOH浓度50.0 mmol/L,在47.1 min时KOH浓度降至1.1 mmol/L,保持至59 min结束。用超纯水将酒样直接稀释60倍,测定酒样中乳酸、乙酸、己酸等物质含量。

1.3.5 气味活度值测定[22]

OAV是酒体中某一风味物质浓度与其阈值的比值,一般OAV>1时,表明该化合物对风味有贡献,OAV越大,表明该化合物对白酒风味贡献越大。其计算方法为单个挥发性化合物的含量比上该化合物的气味阈值。

1.3.6 数据分析

采用Excel 2016绘制雷达图;采用OriginPro2018软件作柱形图;利用网站https://www.omicstudio.cn/tool绘制热图。

2 结果与分析

2.1 感官评价结果及分析

通过专业的白酒品评人员对不同实验酒样评分以及感官评价,绘制感官评价雷达图,结果见图1。

图1 不同质量等级酒样感官评价结果

Fig.1 Results of sensory evaluation of Baijiu samples of different quality grades

由图1a可知,在香气维度上,刘伶醉白酒样品A具有较好的醇香、酯香和花香,陈香舒适,窖香明显,相比而言,样品B和C酸气明显,醇香、陈香减弱,窖香较明显,样品D和E醛香突出,有窖香和陈香,样品F窖香不明显,酯香不协调;由图1b可知,在口感维度上,样品A具有较好的陈酒味和回味,样品B和C后味较短,酒体有异杂味,样品D和E有较强的辅料异杂味且新酒味较重,样品F入口较苦,后味短且单薄;由图1c可知,在风格维度上,白酒A酒体绵甜醇厚且丰满协调,浓香风格典型,样品B较绵甜柔顺,醇厚感不足,样品C酒体甘洌爽净,整体较协调,样品E辛辣感突出,样品F酒体不协调且浓香风格偏离。

综上所述,不同质量等级样品差异主要集中在窖香、酯香、陈香,陈味、后味及甜润、醇厚、丰满、协调感层面,根据感官品评的整体风格将六款样品分为4类,结果见表3。

表3 不同质量等级刘伶醉白酒样品分类

Table 3 Classification of Liulingzui Baijiu samples of different quality grades

结果表明,酒样A为Ⅰ类优质酒样,B、C为Ⅱ类酒样,D、E为Ⅲ类酒样,F为Ⅳ类酒样。A分数相对较高,因此在感官层面,上述描述词可作为区分刘伶醉不同质量等级白酒的重要评价指标。

2.2 不同质量等级浓香型白酒风味物质特征分析

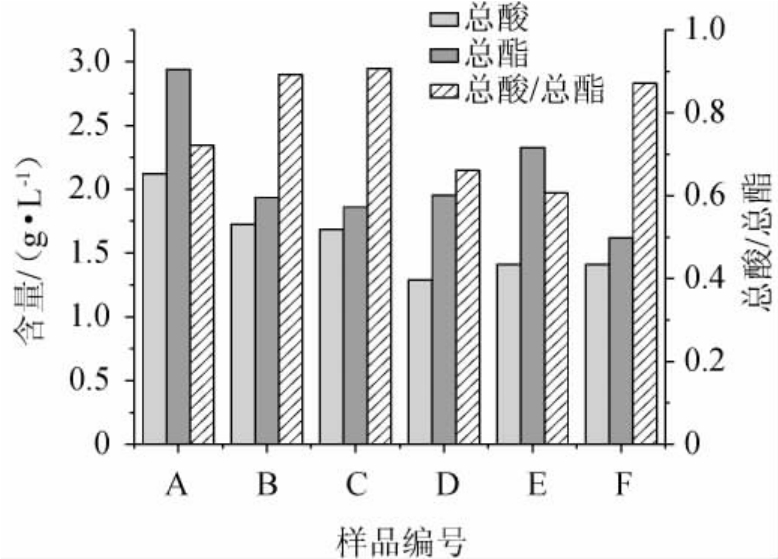

不同质量等级酒样总酸、总酯含量酸酯比分析结果见图2。

图2 不同质量等级酒样总酸、总酯含量酸酯比分析结果

Fig.2 Analysis results of total acid,total ester content and acid and ester ratio of Baijiu samples of different quality grades

由图2可知,六款不同质量等级的刘伶醉浓香型白酒总酸、总酯含量分别为1.29~2.12 g/L、1.62~2.94 g/L,总酸总酯含量随白酒质量等级的下降呈下降趋势,酸酯比为0.61~0.91。分析发现,整体风格得分最高的Ⅰ类酒总酸和总酯含量均最高,分别为2.12 g/L、2.94 g/L,酸酯比居中为0.72,可见合适的酸、酯风味含量是决定浓香型白酒风格的重要条件之一,Ⅱ类酒酸类物质含量较高,酯类风味物质含量较低,所以酸酯比达到最高,范围为0.89~0.90,Ⅲ类酒酸类风味物质含量较低,酯类风味物质较高,酸酯比为0.60~0.66,在四类酒中最低,Ⅳ类酒酸酯比相对较高,这是由于样品的总酯含量较低导致,可见决定白酒品质的并非由酸或酯中某一种风味物质的含量所致,在考虑最适含量的同时也要兼顾不同风味物质间的协调关系才能使酒体品质得到较大提升。

2.2.1 酯类物质含量差异分析

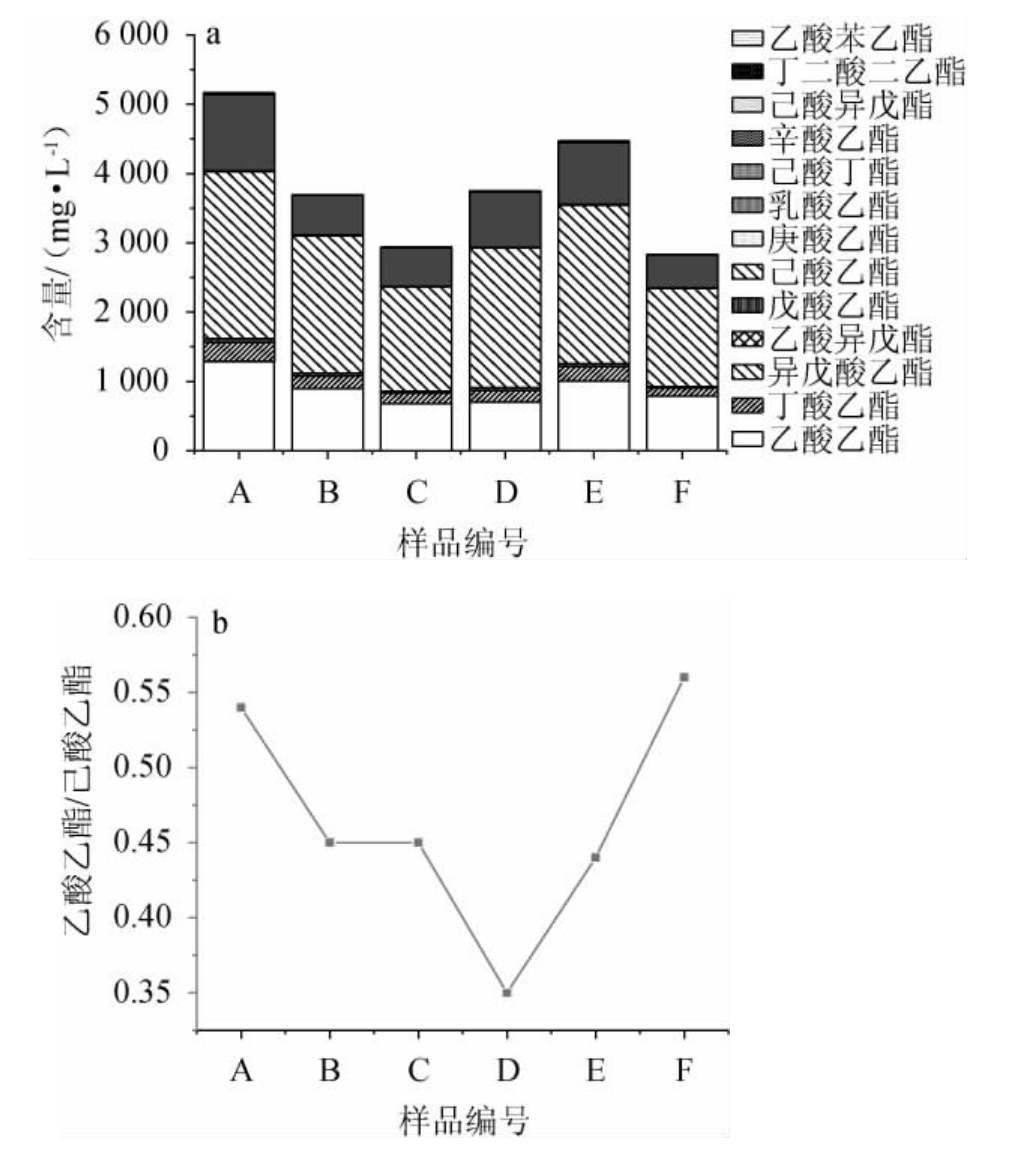

酯类是白酒中最主要的风味成分,在浓香型白酒中约占风味总量的60%左右,是含量最多且影响最大的风味成分[23-24],酯类香气不协调会严重影响酒样品质,其中四大乙酯(己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯和丁酸乙酯)是最主要的酯类成分,其含量占总酯的90%~95%,其中四大酯类物质之间的比例关系对酒质均有影响[25-27]。不同酒样中酯类含量及乙酸乙酯与己酸乙酯的比值测定结果见图3。

图3 不同质量等级酒样酯类含量(a)及乙酸乙酯/己酸乙酯比值(b)

Fig.3 Content of esters (a) and ethyl acetate/ethyl caproate (b) in Baijiu samples of different quality grades

酯类为酒样主体的复合香味起着关键作用,酯类化合物种类很多,其含量的不同,决定了酒体的香气浓郁度。由图3a可知,己酸乙酯、乙酸乙酯及乳酸乙酯构成酒样主要酯类成分,含量分别为1.41~2.40 g/L、0.67~1.28 g/L、0.47~1.09g/L、其中Ⅰ类样品A含量均最高分别为2.40g/L、1.28g/L、1.09 g/L,乙酸乙酯呈凤梨香味;己酸乙酯呈果香、花香和甜味;乳酸乙酯呈现甜香、水果香;这可能是Ⅰ类样品酯香突出,香气浓郁的原因,而样品F具有较低的己酸乙酯和乳酸乙酯含量,使酒体香气寡淡,酯香较弱。由图3b可知,Ⅰ类样品A乙酸乙酯/己酸乙酯相对较高为0.54,B、C其比值下降且持平为0.45,Ⅲ类样品D、E比值降低,为0.35~0.44,样品F由于乙酸乙酯与己酸乙酯的含量均较低导致其比值升高,这可能是造成样品F酯香较弱且不协调的主要原因;这说明乙酸乙酯与己酸乙酯的含量及量比关系对刘伶醉白酒的品质具有重要影响,较高品质Ⅰ类酒样的乙酸乙酯与己酸乙酯比约在0.54左右,Ⅱ类约为0.45,Ⅲ类样品约为0.35~0.44左右。

2.2.2 醇类物质含量差异分析

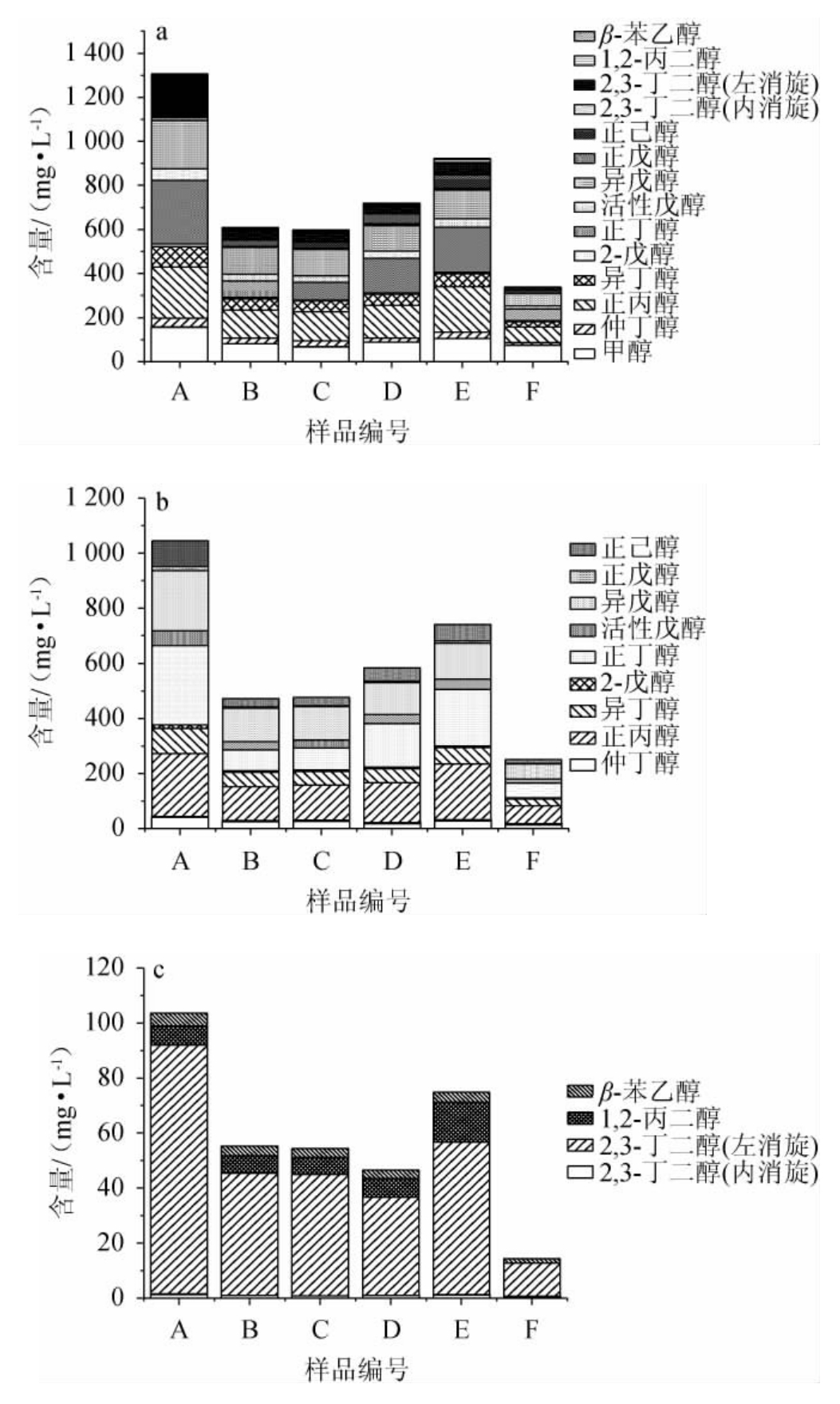

醇类是白酒中助香的主要物质,也是形成酯类的前体物质。它们可以增加酒体的甜度和醇厚感,突出酒体香气[28],不同酒样醇类物质含量的测定结果见图4。

图4 不同质量等级酒样醇类含量(a)、高级醇含量(b)及多元醇含量(c)测定结果

Fig.4 Determination results of alcohol (a),higher alcohol (b) and polyhydric alcohols (c) contents in Baijiu samples of different quality grades

由图4a可知,六款酒样中,醇类物质总含量为338.64~1 305.93 mg/L,Ⅰ类优质酒样A的醇类物质总含量、高级醇含量及多元醇含量均最高,这与感官分析结果中样品A具有相对较高的甜润感、醇厚感相一致;而Ⅱ类酒样品B、C醇类物质含量相对较低,对应感官品评结果其醇厚感不足;Ⅲ类样品E总醇类物质含量、高级醇含量及多元醇含量次之,与感官品评中甜润感相对较强相对应;样品F醇类物质总含量、高级醇含量及多元醇含量相对较低,使其甜润感降低,结合酯类香气不协调,导致样品F香气、口感较差。多元醇在白酒中具有呈甜的作用[29],2,3-丁二醇在多元醇含量中占比最高,呈现甜香,增加酒样甜润感。醇类物质含量的变化影响酒体甜润感,样品的总醇类、多元醇及高级醇含量趋势相一致,除Ⅰ类与Ⅳ类遵循醇类物质含量随质量等级升高而增加,Ⅱ类与Ⅲ类酒样醇类物质含量波动较明显。

2.2.3 酸类物质含量差异分析

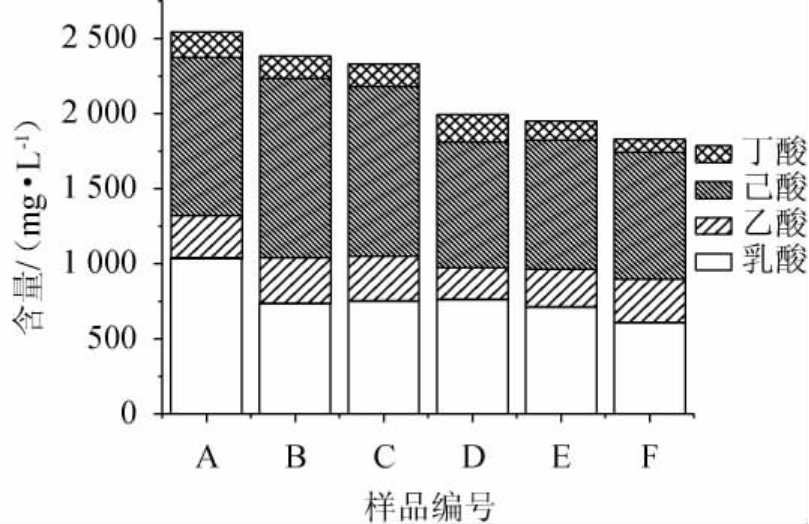

白酒中的酸类物质源于微生物的发酵过程产生的有机酸,是中国白酒风味物质中的重要成分,也是影响酒体口感和后味的主要因素。酸含量过低会造成酒味淡、后味短,适量的酸可对酒起缓冲作用,并在贮存过程中能缓慢地形成酯。白酒中绝大部分酸是有机酸,占风味总量的14%~16%,适量有机酸可使酒体丰满醇厚、回味悠长[30],不同酒样酸类物质含量测定结果见图5。

图5 不同质量等级酒样酸类物质含量

Fig.5 Acid contents of Baijiu samples of different quality grades

由图5可知,六款酒样中,四大酸类物质总含量为1 828.93~2 543.50 mg/L,Ⅰ类酒样含量为2 543.50 mg/L,Ⅱ类酒样为2 331.71~2 381.82 mg/L,Ⅲ类酒样为1 994.03~1 950.82 mg/L,Ⅳ类酒样含量最少(1 828.93 mg/L)。己酸含量为835.36~1 195.68 mg/L,乙酸含量为215.70~304.00 mg/L,乳酸含量为606.49~1 033.56 mg/L,丁酸含量为85.19~184.04 mg/L,经过分析发现,品质较好的Ⅰ类酒样中主要的四大酸类物质含量最高,且随着酒质的下降含量逐渐降低,说明适当提升酸类物质含量有助于提升刘伶醉酒品质。随酒质等级的划分,酸类物质中乳酸与丁酸含量变化相对较大,这可能是改变酒体品质的原因之一;Ⅰ类样品A经感官分析具有丰满醇厚、回味最长的特点,分析可能是由于其具有相对较高的乳酸和乙酸含量。

2.2.4 羰基类物质含量差异分析

带有羰基的醛类物质往往具有愉快的青草味,也是构成白酒香味成分的重要风味物质。乙醛主要给白酒带来苦、辣的感官感受;在贮存过程中,乙醛会与乙醇发生缩合,生成乙缩醛,是白酒老熟的重要标志之一。此外,异戊醛气味似酱油味,有苹果香;糠醛气味似杏仁香,有焦香,是构成酱香型酒焦香的成分。酮类物质是白酒中的香味物质和助香物质,在白酒中含量虽少,但作用不可忽视。羰基类化合物与白酒的香气紧密相关,对白酒香气的构成有重要作用。不同质量等级酒样羰基类含量测定结果见图6。

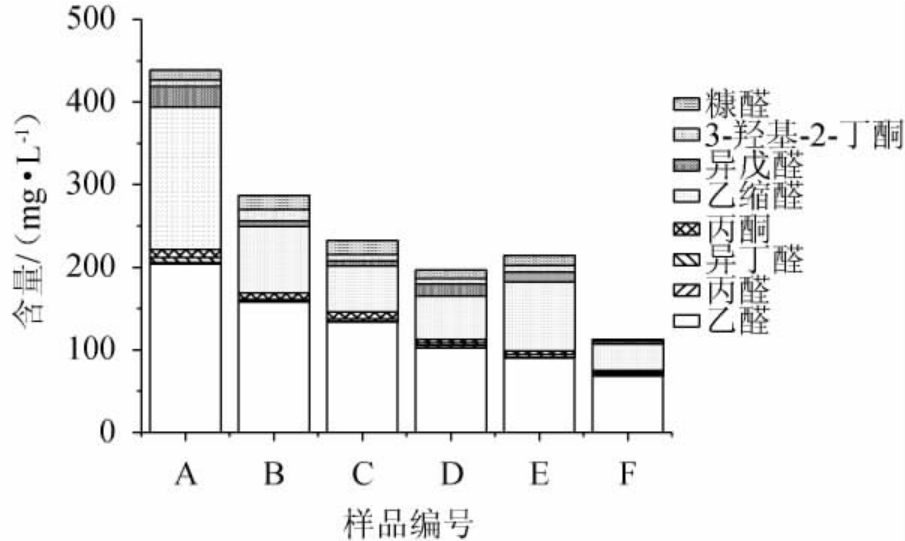

图6 不同质量等级酒样羰基类物质含量

Fig.6 Carbonyl contents of Baijiu samples of different quality grades

由图6可知,不同质量等级酒样醛酮类化合物总含量差异明显,含量为112.67~438.60 mg/L,醛类物质含量为107.09~421.42 mg/L,酮类化合物含量为5.58~20.97 mg/L。Ⅰ类样品A醛酮类物质含量最高为438.60 mg/L,其中醛类物质以乙醛、乙缩醛为主,Ⅰ类样品A含量最高为376.51mg/L,这与感官分析样品A的陈香、陈味突出的结果相一致,且与前期质量等级划分的结果相一致,说明较高含量的乙醛、乙缩醛给予酒体的柔和感对提升刘伶醉成品酒品质有重要作用。

2.3 不同质量等级浓香型白酒呈香物质的贡献分析[31]

2.3.1 酒样气味活度值的测定

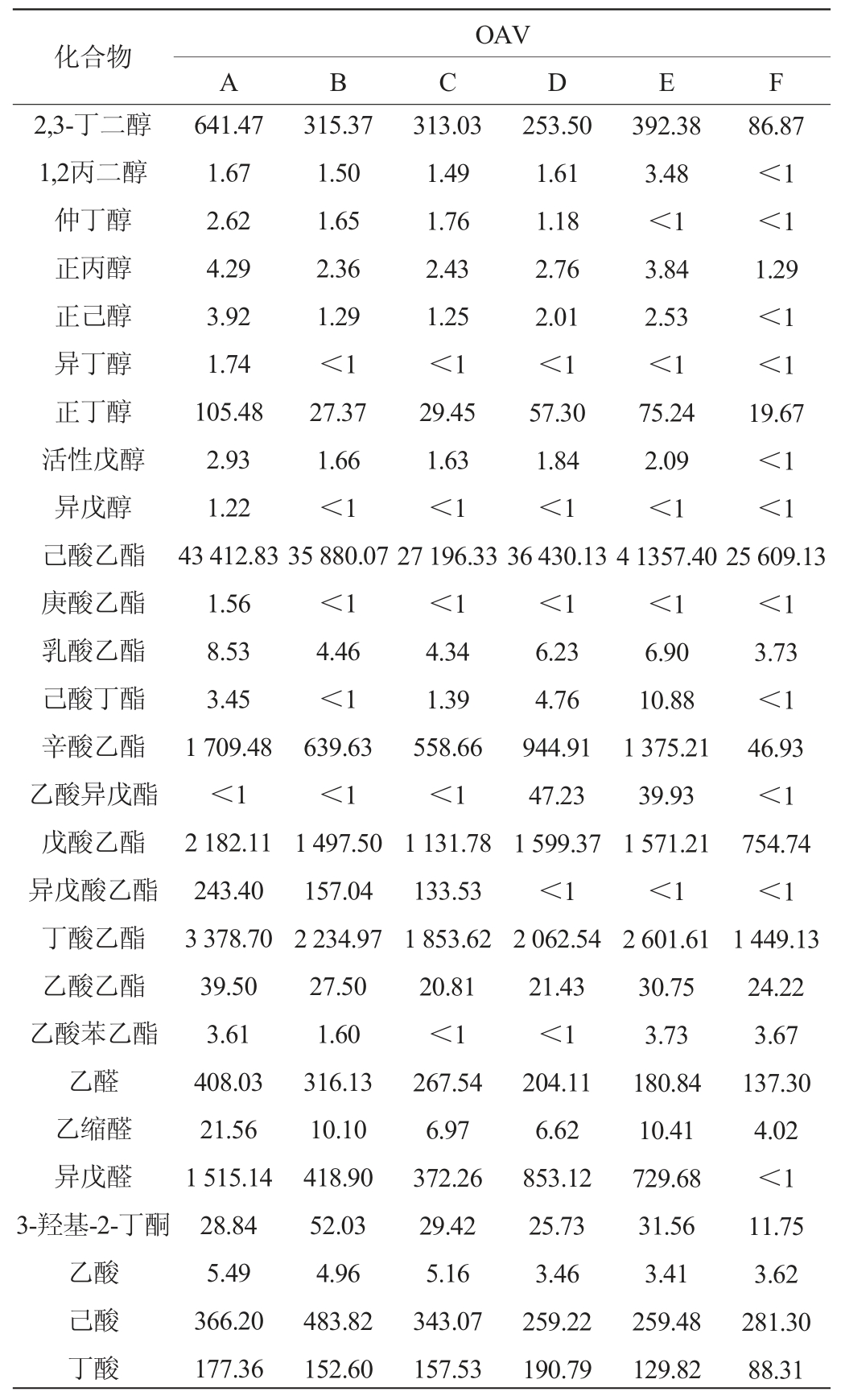

六款浓香型白酒中主要香气物质的气味活度值测定结果见表4。

表4 不同质量等级浓香型白酒刘伶醉中气味活度值的测定结果

Table 4 Determination results of odor activity values in strong-flavor Liulingzui Baijiu of different quality grades

由表4可知,六款浓香型白酒中OAV均>1的风味物质有正丙醇、正丁醇、乙酸乙酯、丁酸等15种风味物质,其中Ⅰ类样品A所得OAV>1的风味物质最多有26种,Ⅱ类样品B、C所得OAV>1的风味物质有23种,两类样品间的差异化合物为异丁醇、异戊醇、庚酸乙酯及乙酸苯乙酯。

对白酒香气具有较大贡献(OAV>100)的风味化合物,Ⅰ类样品A中有11种,为2,3-丁二醇、正丁醇、己酸乙酯、辛酸乙酯、戊酸乙酯、异戊酸乙酯、丁酸乙酯、乙醛、异戊醛、己酸、丁酸,Ⅱ类样品B、C有10种,为2,3-丁二醇、己酸乙酯、辛酸乙酯、戊酸乙酯、异戊酸乙酯、丁酸乙酯、乙醛、异戊醛、己酸、丁酸,Ⅲ类样品D、E中有9种,为2,3-丁二醇、己酸乙酯、辛酸乙酯、戊酸乙酯、丁酸乙酯、乙醛、异戊醛、己酸、丁酸,而Ⅳ类样品仅有5种,为己酸乙酯、戊酸乙酯、丁酸乙酯、乙醛、己酸。发现Ⅰ类样品与Ⅱ类样品间差异化合物为正丁醇;Ⅰ类与Ⅲ类间差异化合物为正丁醇、异戊酸乙酯、Ⅰ类与Ⅳ类间差异化合物为2,3-丁二醇、正丁醇、辛酸乙酯、异戊酸乙酯、异戊醛、丁酸。

2.3.2 香气成分层次聚类分析结果

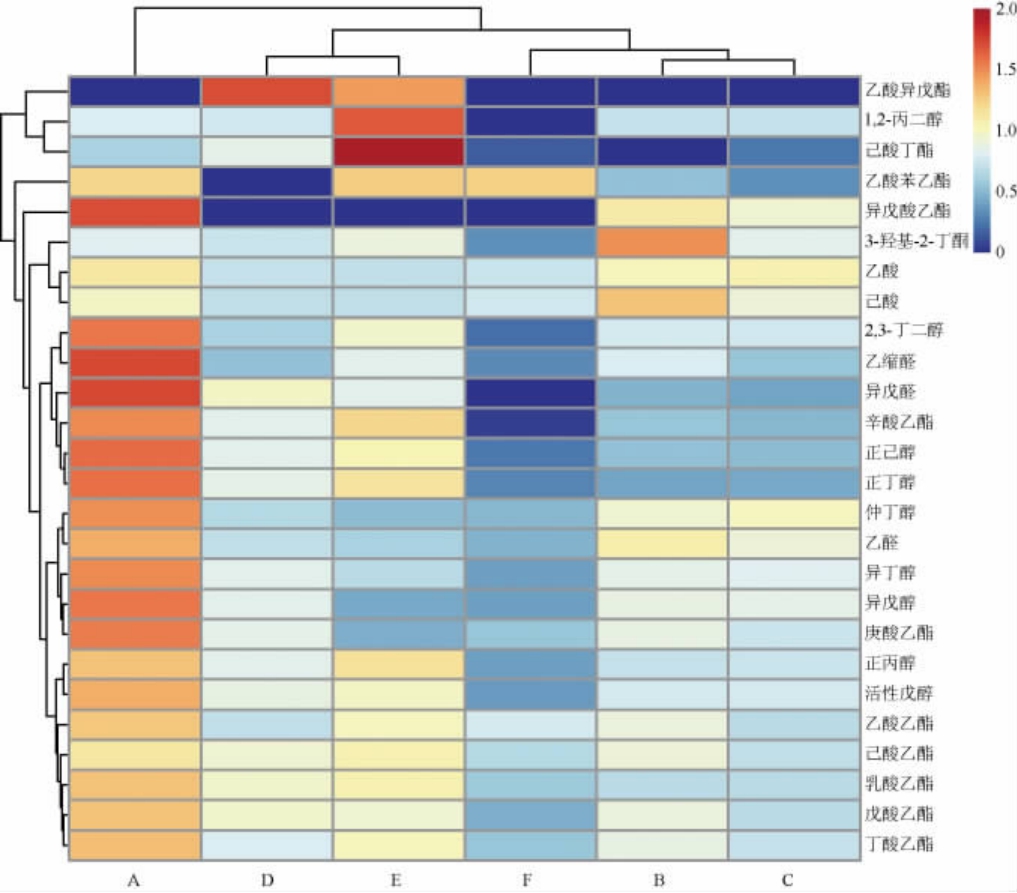

为进一步对比分析4类不同质量等级白酒样品的特征挥发性化合物,将OAV>1的化合物进行层次聚类分析,结果如图7。

图7 不同质量等级酒样OAV>1挥发性化合物的层次聚类分析热图

Fig.7 Hierarchical clustering analysis heat maps of volatile compounds of OAV>1 in Baijiu samples of different quality grades

由图7可知,不同质量等级白酒通过OAV划分为四类,分别为样品A,样品B~C,样品D~E及样品F,此结果与前期通过感官评价获得的等级划分结果相一致。对于Ⅰ类样品A中OAV>1且对样品等级划分具有较大影响的物质有异戊酸乙酯、异戊醛、辛酸乙酯、正己醇、正丁醇、乙缩醛、2,3-丁二醇等;Ⅱ类样品B~C中为3-羟基2-丁酮、己酸等,Ⅲ类样品D~E中主要为乙酸异戊酯、己酸丁酯、1,2-丙二醇等,Ⅳ类样品F中为乙酸苯乙酯等。

3 结论

采用感官定量描述分析法对不同质量等级浓香型白酒刘伶醉的感官特征分析发现,优质刘伶醉酒样香气协调,窖香、酯香明显,陈香舒适,酒体甜润醇厚且丰满协调,后味较长,浓香风格典型,不同质量等级酒样感官差异主要体现在窖香、酯香、陈香,陈味、后味及甜润、醇厚、丰满、协调感层面。酒样品质的差异受共有化合物在酒体中的含量及比例结构的影响,优质刘伶醉酒样具有相对较高的乙酸、乳酸及乙缩醛含量等,相对适中的酸酯比约在0.72左右,乙酯/己酯约为0.54等。利用气相色谱、离子色谱法对样品中的风味物质进行分析,其种类和含量差异明显,Ⅰ类酒与Ⅱ类酒中OAV>1的物质分别为26种、23种,6款浓香型白酒中共有的OAV>1的物质有15种,利用OAV(OAV>100)筛选发现2,3-丁二醇、正丁醇、己酸乙酯、辛酸乙酯、戊酸乙酯、异戊酸乙酯、丁酸乙酯、乙醛、异戊醛、己酸、丁酸11种物质对Ⅰ类优质白酒具有主要贡献。本研究通过感官评价、风味检测、气味活度值等多种分析方法解析了同种香型不同档次白酒之间的感官风味特征,为后续区分本品牌酒样品质提供理论支持。

[1]邵燕,张宿义,祝成,等.浓香型白酒风味物质与感官评定相关性研究[J].中国酿造,2012,31(8):92-95.

[2]莫新良,杨亮,吴德光,等.不同甜香风味特征的酱香型白酒中挥发性物质分析[J].食品工业科技,2022,43(18):311-321.

[3]胡景辉,陈禹锜,薛新新,等.浓香型白酒发展概述[J].中国酿造,2022,41(6):24-30.

[4]李寻,李延安.中国白酒香型概念的提出及演化发展[J].休闲读品,2022(1):5-14.

[5]魏泉增,范江涛,刘嘉玲,等.偏最小二乘方法在不同白酒香型判别分析中的应用[J].中国酿造,2020,39(10):183-187.

[6]郝保红,任慧杰.白酒感官述语的创新与应用[J].酿酒,2021,48(4):113-115.

[7]张晓婕,邱树毅,王晓丹,等.不同质量酱香型白酒的挥发性物质差异分析[J].中国食品学报,2022,22(10):340-351.

[8]刘芳,杨康卓,张建敏,等.基于电子鼻和气质联用技术的浓香型白酒分类[J].食品与发酵工业,2020,46(2):73-78.

[9]李静,宋飞虎,浦宏杰,等.基于电子鼻的白酒品质检测[J].食品与发酵工业,2015,41(4):160-164.

[10]HE Y X,LIU Z P,MICHAEL Q,et al.Unraveling the chemosensory characteristics of strong-aroma type Baijiu from different regions using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and descriptive sensory analysis[J].Food Chem,2020,331:127335.

[11]郝飞龙,范莹,延莎,等.HS-SPME/LLME-GC-MS结合感官品评分析山西清香型恒酒香气成分[J].现代食品科技,2018,34(3):203-211.

[12]胡晓龙,田瑞杰,樊建辉,等.浓香型白酒挥发性化合物香气贡献及其地域特征研究进展[J].轻工学报,2022,37(2):1-14.

[13]沈怡方.白酒生产技术全书[M].北京:中国轻工业出版社,1998:27-32.

[14]辛磊.白酒微量成分与酒体风格特征关系的探讨[J].食品与机械,2004,20(2):49-50.

[15]HE Y X,LIU Z P,QIAN M,et al.Unraveling the chemosensory characteristics of strong-aroma type Baijiu from different regions using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and descriptive sensory analysis[J].Food Chem,2020,331:127335.

[16]ZHAO D R,SHI D M,SUN J Y,et al.Characterization of key aroma compounds in Gujinggong Chinese Baijiu by gas chromatography-olfactometry,quantitative measurements,and sensory evaluation[J].Food Res Int,2018,105:616-627.

[17]ZHANG R,WU Q,XU Y.Lichenysin,a cyclooctapeptide occurring in Chinese liquor Jiannanchun reduced the headspace concentration of phenolic off-flavors via hydrogen-bond interactions[J].J Agr Food Chem,2014,62(33):8302-8307.

[18]张健镭,欧阳一非,等.现代仪器分析技术在白酒感官评价研究中的应用[J].食品科学,2007,28(10):561-565.

[19]张倩,谢正敏,魏金萍,等.浓香型白酒中风味物质氧稳定同位素的检测方法[J].酿酒科技,2022(7):136-138,144.

[20]周维军,左文霞,吴建峰,等.浓香型白酒风味轮的建立及其对感官评价的研究[J].酿酒,2013,40(6):31-36.

[21]胡景辉.绵甜白酒风味构成剖析及工艺控制技术的初步研究[D].南宁:广西大学,2020.

[22]莫新良,杨亮,滕明德,等.一种典型酱香型白酒甜香风味酒挥发性香气成分分析[J].中国酿造,2022,41(8):235-240.

[23]张杰,程伟,潘天全,等.浓香型白酒风味成分研究现状及展望[J].酿酒,2019,46(1):29-32.

[24]宋波.白酒中各种成分对酒质的影响[J].酿酒科技,2011(12):65-67.

[25]沈怡方.白酒中四大乙酯在酿造发酵中形成的探讨[J].酿酒科技,2003(5):28-31.

[26]张金修,张雪飞.探讨浓香型白酒中微量成分与酒质的关系[J].酿酒科技,2013(7):72-74.

[27]李莉,王秋叶,盛夏,等.白酒中酯类对酒质的影响[J].食品安全导刊,2016(36):124.

[28]WANG X,FAN W,XU Y.Comparison on aroma compounds in Chinese soy sauce and strong aroma type liquors by gas chromatography-olfactometry,chemical quantitative and odor activity values analysis[J].Eur Food Res Technol,2014,239(5):813-825.

[29]先春,何菲,陈仁远,等.一种识别大曲酱香轮次基酒的方法[J].中国酿造,2017,36(6):132-136.

[30]范文来,龚舒蓓,徐岩.白酒有机酸谱[J].酿酒,2019,46(1):37-42.

[31]范文来,徐岩.白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定[J].酿酒,2011,38(4):80-84.