白酒的主要成分是乙醇和水,占白酒总成分的98%~99%,而香味成分仅占白酒成分的1%~2%,却决定着白酒的香气、口味、风格,构成了白酒的风格特征[1]。刚蒸馏出来的新酒带有新酒味、口味燥辣、有糠味和异杂味等,须经过一段时间贮存,酒中的酒分子与水分子以氢键进行缔合,减少游离乙醇,低沸点物质分子经扩散和挥发,使新酒刺激性减弱,酒的风味口感趋于醇和、绵柔。

液液萃取利用有机溶剂将风味组分从样品中浓缩萃取出来,具有高效、快速、低溶剂消耗等特点,气相色谱-质谱联用(gas chromatography-mass spectrometer,GC-MS)具有灵敏度高,抗干扰能力强,操作简单,仪器维护方便等特点,其结合气味活度值(odor activity value,OAV)的运用,可将原有的含量分析提升到感官风味数据化分析,更能形象地描述风味特征以及变化规律。近年来,杜静怡等[2-4]利用液液萃取结合OAV对清香、浓香、芝麻香的香气成分进行研究,确定了该酒的主要香气贡献成分,进一步对酒体的香气构成进行了阐述。王琳等[5-6]利用OAV对不同年份黄酒的风味差异化进行分析,并对不同年份兼香型酒的风味变化规律进行描述,确定其主要香气贡献成分。

调味酒作为对基础白酒进行调味不可或缺的重要组分之一,在白酒的勾调中对白酒香气和口感的不足加以弥补,使其丰满爽口、芬芳浓郁,调味酒中丰富的香气成分和风味物质为其奠定了坚实的基础,对酒体的整体风格起决定性作用,而业内对于调味酒在陈酿过程中的风味变化规律鲜有报道[7-9]。本研究采用液液萃取(liquid liquid extraction,LLE)联用GC-MS并结合OAV分析多粮浓香型双轮底调味酒在0~10年陈酿过程中风味物质的变化规律,有利于白酒风味的稳定和提高,便于酒企能够系统性地掌握其调味酒中的风格构成以及在陈酿过程中的变化规律,建立风味成分随年份变化对于酒体风格影响的模型,便于酒企勾调工艺的实施。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

调味酒:由泸州某酒企提供的0~10年多粮浓香双轮底调味酒。

1.1.2 试剂

二氯甲烷(分析纯):无锡市晶科化工有限公司;氯化钠(分析纯):广州化学制剂厂;无水硫酸钠(分析纯):济南箫试化工有限公司;C7~C40正构烷标液、4-辛醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸(均为色谱纯):上海安普科技仪器有限公司。其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

7908A-5975B气相色谱-质谱联用(GC-MS)仪、DB-WAX毛细管色谱柱(60 m×250 μm×0.25 μm):美国Agilent公司;N-Evap24位氮吹仪:上海思伯明仪器设备有限公司。

1.3 实验方法

1.3.1 液液萃取条件

参照周容等[10-12]的液液萃取方法,将30 mL酒样稀释至酒精度为8%vol,添加氯化钠76 g,二氯甲烷20 mL,萃取5 min,重复萃取3次,合并所有萃取的有机相,加入10 g无水Na2SO4,于-20 ℃贮存8 h,采用氮吹仪在通风橱下氮吹至1 mL,而后于-4 ℃冰箱储存备用。

1.3.2 GC-MS分析条件

气相色谱条件:进样口温度250 ℃;不分流;升温程序为初始温度38 ℃,以1 ℃/min加热到60 ℃,持续2 min;以2 ℃/min升温到70 ℃,并维持2 min;再以4 ℃/min升温到105 ℃,并维持2 min;以3 ℃/min升温到180 ℃,并维持1 min;最后以4 ℃/min升温到230 ℃,并维持10 min。载气为高纯氦气(He),流速1 mL/min。

质谱条件:连接口温度250 ℃;电子电离(electron ionization,EI)源;电子能量70 eV;离子源温度230 ℃;扫描范围为40~500 amu。

1.3.3 定性及定量方法

采用标准品比对、美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)11标准谱库检索对未知化合物进行定性,并通过保留指数(retain index,RI)法对未知化合物进行校核,保留指数计算方法参考《现代香味分析技术及应用》[13],保留指数校正值参考张琦等[14-26]的方法。按照蔡心尧[27]的方法采用三内标法进行定量,三种内标分别为4-辛醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸,其含量均为1‰。

1.3.4 OAV计算方法

通过采用香气强度法计算各风味组分的OAV,OAV越大,代表该风味组分在酒体中香气强度越高,在酒体风味贡献度越高,其计算公式如下:

式中:xi为样品中的风味组分含量,g/L;OTi为风味组分的识别阈值,μg/L。

2 结果与分析

2.1 多粮浓香双轮底调味酒风味组分定性分析

采用液液萃取结合GC-MS从0~10年多粮浓香双轮底调味酒中共鉴定出91种风味化合物,包括13种醇类化合物、9种醛类化合物、9种酸类化合物、4种酮类化合物、44种酯类化合物、4种芳香族化合物、8种其他(吡嗪、呋喃类)化合物,各类化合物的占比分别为14.29%、9.89%、9.89%、4.40%、48.35%、4.40%、8.79%,其中酯类和醇类物质种类最多,为酒体主要贡献风味。

2.2 多粮浓香双轮底调味酒中风味组分OAV变化规律分析

通过定量分析,发现其中多数风味成分的含量高于其识别阈值[28-38],根据参考文献计算风味成分的OAV,选取其中OAV较高的65种微量风味成分进行分析,结果见表1。

OAV越大,表示该成分对白酒的风格和口味的贡献越大。由表1可知,0~10年多粮浓香双轮底调味酒中OAV最大的是己酸乙酯,其OAV为19 759.92~74 032.53,符合浓香型白酒风格以己酸乙酯(甜香,水果香,窖香,青瓜香)为主的特点;其次分别是辛酸乙酯、丁酸乙酯、2-戊酮、异戊酸乙酯、异戊醛,OAV>1 000,表明这6种风味成分为多粮浓香双轮底调味酒酒体风味的主要贡献组分;异戊醛、2-甲基丁酸乙酯、2-甲基丁醛、己酸、丁酸的OAV>100,表明在白酒风格和香气方面贡献较大。白酒中含量丰富的酯类、酸类和酮类以及其他的微量风味成分共同组成一个具有复杂风格的酒体[1]。

2.2.1 醇类化合物OAV在调味酒陈酿0~10年的变化规律分析

在醇类化合物中OAV最高的分别是正丁醇(水果香)、正己醇(苹果清香味)和正辛醇,其OAV在陈酿0~10年均>10,对于酒体的风味贡献较大。但随着年份的增加,正丁醇及正己醇的OAV整体呈下降趋势,下降范围分别为82.42、19.43,说明其对酒体的香气贡献度整体呈下降趋势且下降范围较大,对酒体的风味影响较大。

2.2.2 酸类化合物OAV在调味酒陈酿0~10年的变化规律分析

酸类化合物为酒中的重要成分,对于烘托酯香,平衡口味有重要作用[39],酸类在酒体中的作用是压香提味,增加白酒的口感,含量过多便会导致酒体粗糙,还可能影响酒的回甜。酸类物质中OAV最高的分别是己酸(汗臭,动物臭,酸臭,甜香,水果香)、丁酸(汗臭,酸臭,窖泥臭)、正戊酸(窖泥臭,汗臭,酸臭),其中己酸的OAV在调味酒陈酿0~10年整体呈上升趋势,增大范围为48.04,促进风味的形成,这主要是由于酯类物质的水解导致酸类含量的增加;正戊酸的OAV在调味酒陈酿0~10年总体上略微下降,对酒体风味贡献降低;丁酸的OAV为79.31~115.99,变化范围较小,主要是因为丁酸的酯类衍生物含量较低,水解少。

2.2.3 酯类化合物OAV在调味酒陈酿0~10年的变化规律分析

酯类物质中己酸乙酯(甜香,水果香,窖香,青瓜香)、辛酸乙酯(梨子香,荔枝香,水果香,甜香)、丁酸乙酯(有窖泥曲酒香,有明显的脂肪臭)、异戊酸乙酯(苹果香,菠萝香,香蕉香,水果香)的OAV均>1 000,具有非常强的酒体呈香能力,其中己酸乙酯的OAV最大(第1年),对酒体的贡献度最大,符合浓香型白酒主体香味成分的说法。其中一些酯类化合物在储藏0~10年过程中OAV整体呈现减少的趋势,按OAV减少范围从大到小分别是己酸乙酯(40 866)、辛酸乙酯(4 072)、丁酸乙酯(1 223)、异戊酸乙酯(274.73)、己酸丁酯(96.51)、2-甲基丁酸乙酯(82.43)、乙酸异戊酯(47.62)、己酸己酯(22.64)、乙酸丁酯(7.35)、乙酸己酯(6.34),其中乙酸丁酯、乙酸己酯的OAV在第10年<1,而其他酯类物质的OAV均>10,说明多粮浓香双轮底调味酒在陈酿0~10年过程中,这些物质对于酒体的风味贡献逐渐减小甚至消失。

2.2.4 醛酮类及其他化合物OAV在调味酒陈酿0~10年的变化规律分析

调味酒陈酿0~10年过程中,2-戊酮(刺激的芳香味)的OAV下降范围>1 400;异戊醛(花香,水果香)的OAV总体上亦呈现减小趋势,减小范围>400,但两者OAV低值均>1 000,在酒体风格贡献中很大;乙缩醛、3-羟基-2-丁酮、糠醛的OAV在0~10年陈酿过程中总体上呈现增加的趋势,其中乙缩醛的OAV增长范围最大,增长范围>50,表明其在调味酒陈酿过程中对酒体的风格贡献越来越大。

2.2.5 综合分析

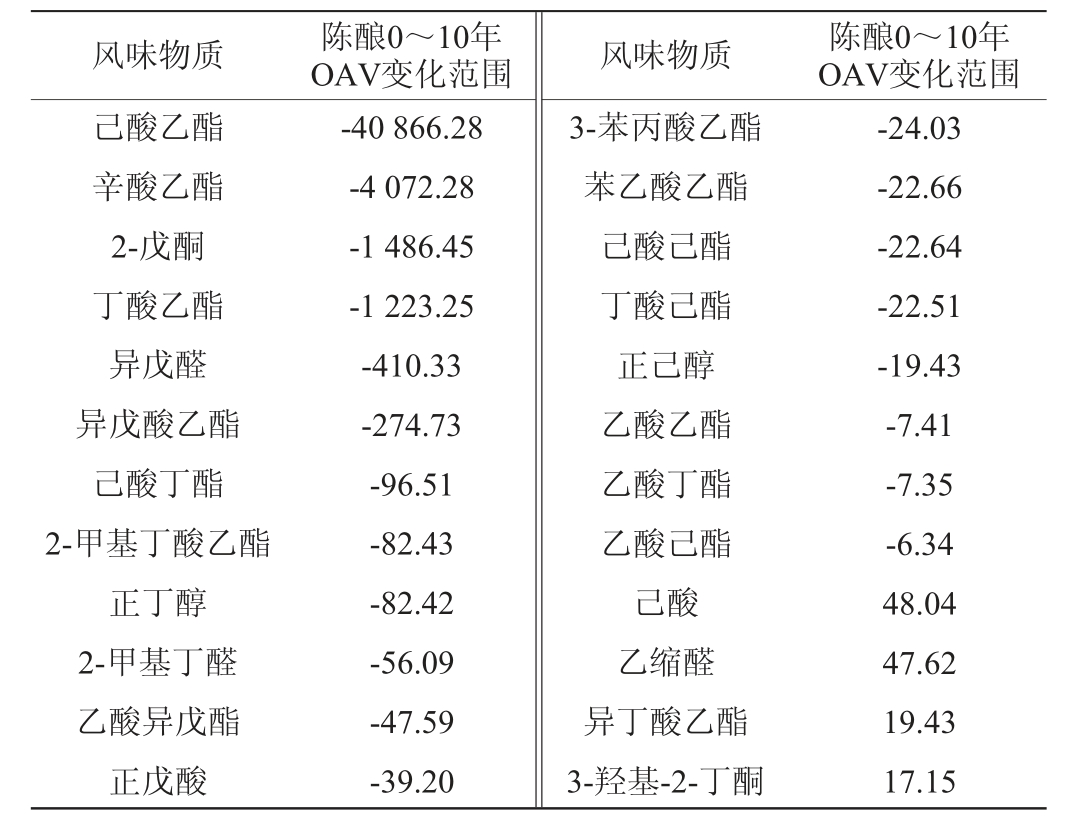

综合上述分析,选取OAV变化范围较大的24种风味组分进行分析,结果见表2。由表2可知,调味酒在0~10年的陈酿过程中,主要是调味酒中的酯类成分水解作用,导致酯类含量降低,风味贡献减弱,其中己酸乙酯的OAV下降最大,对酒体的风味贡献影响最大。结合表1可以看出,乙酸己酯、乙酸丁酯两种风味成分在第5年后其OAV下降至1以下,表明其对调味酒的风味贡献逐年减弱,至第5年后风味贡献消失。己酸、乙缩醛、异丁酸乙酯、3-羟基-2-丁酮的OAV在0~10年的陈酿过程中逐渐增大,意味着在陈酿过程中的风味贡献逐年增加,其中己酸的OAV增长范围最大,对酒体香气贡献更明显。而正戊醇、2-戊醇、异戊醇、仲丁醇等22个微量组分的OAV<1,意味着这些微量风味成分对酒体的贡献很小,故而对酒体的呈香、风格、典型性方面没有较大的影响。

表2 多粮浓香双轮底调味酒中24种风味组分在0~10年陈酿过程中OAV变化范围

Table 2 OAV change range of 24 flavor components in multiplegrains strong-flavor double-round bottom flavouring liquor during 0-10 years of aging

3 结论

通过优化液液萃取前处理方式,并结合GC-MS进行解析,从多粮浓香双轮底调味酒中共定性出91种风味化合物。其中酯类化合物44种,醇类13种,酸类9种,醛类9种,酮类4种,芳香族化合物4种,吡嗪、呋喃类及其他化合物8种。将风味组分含量转化为OAV分析得出,在0~10年的陈酿过程中,多粮浓香双轮底调味酒中的己酸乙酯、辛酸乙酯、2-戊酮、丁酸乙酯、异戊酸乙酯OAV均>1 000,其中OAV最大的是己酸乙酯,OAV为19 759.92~74 032.53,在酒体中起绝对的香气主导作用。异戊醛、2-甲基丁酸乙酯、2-甲基丁醛、己酸、丁酸的OAV>100,在酒体风味贡献中起很大的作用。选取OAV变化范围较大的24种风味组分进行分析得出,在0~10年陈酿过程,己酸乙酯、辛酸乙酯、2-戊酮、丁酸乙酯、异戊醛、异戊酸乙酯、己酸丁酯、2-甲基丁酸乙酯等20种风味成分的OAV总体上呈减小趋势;而己酸、乙缩醛、异丁酸乙酯、3-羟基-2-丁酮的OAV总体上呈增加趋势,意味着其在陈酿过程中的风味贡献增大。而乙酸己酯、乙酸丁酯的OAV在第10年降至1以下,说明这些成分对于酒体的香气贡献逐渐减小直至消失。

调味酒在长期贮存过程中,感官所带来的老熟陈香来源于陶坛储存过程中金属离子的迁移、酸酯比、水解、氧化等多种因素,通过对调味酒0~10年陈酿过程中风味物质OAV变化的分析,能从数据上展现酒体风格的整体变化趋势,对科学、合理设计酒体、调味乃至调味酒的生产环节提供指导意义。

[1]沈怡方.白酒生产技术全书[M].北京:中国轻工业出版社,1998:16-19.

[2]杜静怡,朱婷婷,黄明泉,等.清香型志都五谷酒关键香气成分分析[J].食品科学,2021,42(2):185-192.

[3]张倩,李沁娅,黄明泉,等.2种芝麻香型白酒中香气活性成分分析[J].食品科学,2019,40(14):214-222.

[4]张伟建.山东沂蒙老区浓香型白酒特征风味研究[J].无锡:江南大学,2019.

[5]王琳,曾庆梅.不同年份黄酒香气的差异研究[J].安徽农业科学,2016,44(14):93-96.

[6]周容,袁琦,晋湘宜,等.兼香型年份酒中香味物质的分析[J].中国酿造,2020,39(7):137-143.

[7]何欢,邓丹,陈维,等.白兰地陈酿过程中风味物质变化研究进展[J].食品与发酵科技,2022,58(5):93-100.

[8]黄小晖,李武杰,储昭溱.特香型陈酿调味酒生产工艺的研究[J].酿酒科技,2022(4):52-54.

[9]李晓,杜艳红,聂建光,等.清香型白酒贮存过程中主要微量成分变化规律的研究[J].酿酒科技,2022(6):58-61.

[10]周容,宋庆怡,邓雪,等.兼香型白酒中风味物质的定性分析[J].酿酒,2020,47(1):89-94.

[11]刘爽,张振凌,张宏伟,等.液液萃取-气相色谱法测定黄酒中β-苯乙醇含量[J].食品工业,2019,40(4):288-291.

[12]王瑛,周森,朱婷婷,等.液-液萃取结合GC-MS对牛栏山清香型白酒微量成分的分析[J].酿酒科技,2018(9):101-104.

[13]谢建春.现代香味分析技术及应用[M].北京:中国标准出版社,2008:17-18.

[14]张琦,沈才洪,孙啸涛,等.浓香型白酒蒸馏过程中挥发性风味物质的变化规律[J].现代食品科技,2018,34(6):244-254.

[15]柳军,范文来,徐岩,等.应用GC-O分析比较兼香型和浓香型白酒中的香气化合物[J].酿酒,2008,35(3):103-107.

[16]任宏彬.汾酒香气成分及陈酿行为的研究[D].太原:山西大学,2016.

[17]FAN W L,QIAN M C.Characterization of aroma compounds of Chinese"Wuliangye"and"Jiannanchun"liquors by aroma extract dilution analysis[J].J Agr Food Chem,2006,54(7):2695-2704.

[18]郭俊花,徐岩,范文来.清香型不同米查次原酒香气成分分析[J].食品工业科技,2012,33(13):14-17,21.

[19]王晓欣,范文来,徐岩.应用GC-O和GC-MS分析酱香型习酒中挥发性香气成分[J].食品与发酵工业,2013,39(5):154-160.

[20]乔翠红,仝佳平,欧婷婷,等.气相色谱-嗅闻-质谱联用分析兼香型白酒风味成分[J].食品研究与开发,2019,40(18):160-165.

[21]王然,李蕊,宋焕禄.GC-O-MS对比两种浓香型白酒中的挥发性成分[J].北京工商大学学报(自然科学版),2012,30(1):41-45.

[22]CHA Y J,KIM H,CADWALLADER K R.Aroma-active compounds in Kimchi during fermentation[J].J Agr Food Chem,1998,46(5):1944-1953.

[23]聂庆庆,范文来,徐岩,等.洋河系列绵柔型白酒香气成分研究[J].食品工业科技,2012,33(12):68-74.

[24]王勇,范文来,徐岩,等.液液萃取和顶空固相微萃取结合气相色谱-质谱联用技术分析牛栏山二锅头酒中的挥发性物质[J].酿酒科技,2008(8):99-103.

[25]范文来,徐岩.应用液液萃取结合正相色谱技术鉴定汾酒与郎酒挥发性成分(上)[J].酿酒科技,2013(2):17-26.

[26]LEDAUPHIN J,SAINT-CLAIR J F,LABLANQUIE O,et al.Identification of trace volatile compounds in freshly distilled Calvados and Cognac using preparative separations coupled with gas chromatography-mass spectrometry[J].J Agr Food Chem,2004,52(16):5124-5134.

[27]蔡心尧.采用毛细管柱直接进样技术分析白酒香味组分的方法研讨[J].酿酒,2004,31(3):7-10.

[28]里奥·范海默特.化合物香味阈值汇编[M].北京:科学出版社,2015:322-345.

[29]BOONBUMRUNG S,TAMURA H,MOOKDASANIT J,et al.Characteristic aroma components of the volatile oil of yellow Keaw mango fruits determined by limited odor unit method[J].Food Sci Technol Int,2001,7(3):200-206.

[30]FERREIRA V,L PEZ R,CACHO J F.Quantitative determination of the odorants of young red wines from different grape varieties[J].J Sci Food Agr,2000,80(11):1659-1667.

[31]GAO W,FAN W,XU Y.Characterization of the key odorants in light aroma type Chinese liquor by gas chromatography-olfactometry,quantitative measurements,aroma recombination,and omission studies[J].J Agr Food Chem,2014,62(25):5796-5804.

[32]WANG X,FAN W,XU Y.Comparison on aroma compounds in Chinese soy sauce and strong aroma type liquors by gas chromatography-olfactometry,chemical quantitative and odor activity values analysis[J].Eur Food Res Technol,2014,239(5):813-825.

[33]丁云连.汾酒特征香气物质的研究[D].无锡:江南大学,2008.

[34]范文来,徐岩.白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定[J].酿酒,2011,38(4):80-84.

[35]范文来,徐岩.酒类风味化学[M].北京:中国轻工业出版社,2014:32-273.

[36]刘志鹏,车富红,李善文,等.全二维气相色谱-飞行时间质谱法分析不同季节酿造的青稞酒挥发性组分特征[J].食品与发酵工业,2019,45(15):218-226.

[37]齐晓茹,严超,宋春华,等.OAV法分析河北地区3种白酒香气成分[J].酿酒科技,2018(9):95-100.

[38]沙莎.白酒中挥发性含硫化合物及其风味贡献研究[D].无锡:江南大学,2017.

[39]郭兆阳,刘明,钟其顶,等.主成分分析OAV值评价白酒风味组分的研究[J].食品工业,2011,32(7):79-83.