我国白酒有四大基本香型,包括浓香型、酱香型、清香型和米香型。与其他香型白酒相比,米香型白酒的风味成分种类相对较少,其主体香气成分为乳酸乙酯、乙酸乙酯和β-苯乙醇[1-2]。孙细珍等[3]对米香型白酒的风味成分进行定量分析,发现白酒中醇类物质含量最高,酯类物质种类最多。朱克永等[4]对米香型白酒中挥发性风味成分进行分析,检测出12种酯类、3种醇类、1种酸类、7种醛及13种其他物质。然而,风味物质的含量并不能代表它对酒体的风味贡献程度,因此引入香气活力值(odor activity value,OAV)[5]对物质的香气贡献程度进行表征,OAV≥1的物质被认为具有香气贡献[6]。

后味苦是指酒液进入口腔后留在舌根上的一种持续且不易消失的苦味。研究表明,白酒中呈苦味的物质主要有高级醇、醛类、酚类、含硫化合物、多肽、氨基酸和无机盐[7-8],其中高级醇中的异丁醇苦味极重,正丙醇次之[9]。王尹叶[10]研究白酒中的苦味物质,最终确定糠醛、异戊醇、异丁醇、正丁醇和正丙醇是白酒中呈苦味物质。然而苦味物质的含量也不能代表其对味觉的贡献程度,因此引入味道强度(dose-over-threshold,DoT)值[11]对物质的味觉贡献程度进行评价,DoT值≥1的物质被认为具有味觉贡献[12]。饮酒“上头”是指人们饮用酒后便出现面红耳赤、头晕头痛、恶心呕吐的症状[13],研究表明引起白酒“上头”的主要物质有乙醛、乙缩醛和高级醇[14]。适量的醛类和高级醇可以增加酒体的风味使得口感更醇厚,但含量过高后,饮用后因人体代谢缓慢,带来宿醉、头痛等症状[15]。如醛类包括乙醛和乙缩醛,具有生理毒性,可以破坏人体脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)结构[16]。高级醇又称杂醇油,为碳原子数大于2的脂肪醇混合物,进入血液后,因醇的溶剂特性引起膜损伤[17],从而造成一次伤害;接着在醇脱氢酶作用下,转化成相对应的醛类物质,抑制粒细胞和单核细胞的吞噬功能,降低人体免疫力,引发二次伤害[18],因此在白酒生产过程中需要控制其含量。

米香型白酒历史悠久,但其香气组分少、后味苦、饮后易上头的问题制约着米香型白酒的发展。目前关于米香型白酒中风味物质对香气贡献程度的研究鲜有系统性报道,对米香型白酒中苦味物质及贡献程度的了解仍基于经验推测。本研究以岭南地区9种市售米香型白酒为研究对象,通过顶空固相微萃取与气质联用(headspace solid-phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry,HS-SPME-GC-MS)鉴定米香型白酒中的挥发性风味成分,采用气相色谱法对白酒中的特征风味物质进行定量分析,揭示岭南地区米香型白酒的风味特征。结合OAV、DoT及上头物质含量分析,解析米香型白酒中重要香气成分、主要苦味物质和上头物质,为米香型白酒酿造及工艺改良提供指导。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

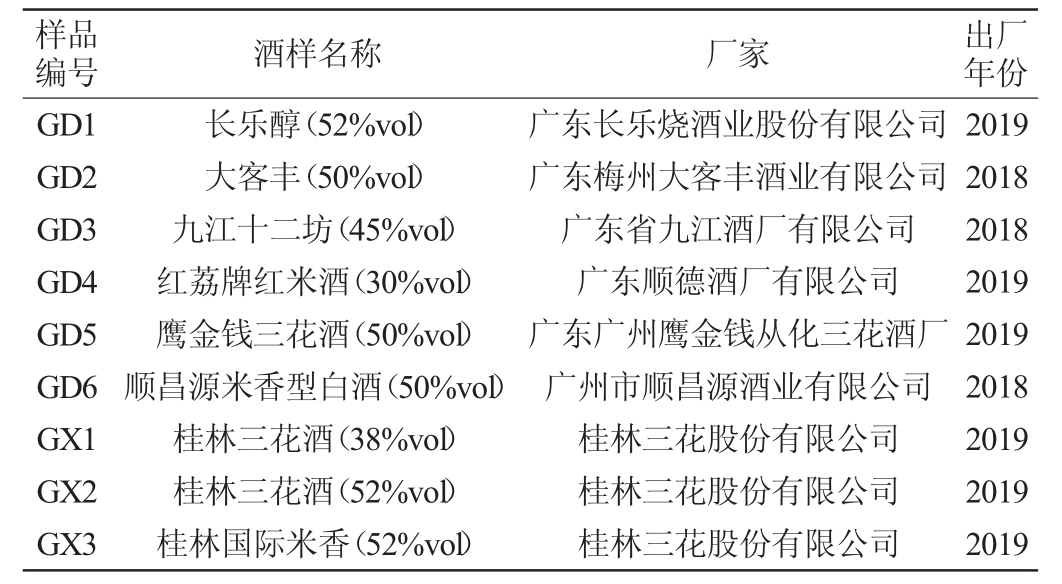

本研究所用标准品乙酸正戊酯、甲醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、正戊醇、异戊醇、正辛醇、β-苯乙醇、乙酸乙酯、乙酸异戊酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、辛酸乙酯、壬酸乙酯、苯甲酸乙酯、丁二酸二乙酯、乙酸苯乙酯、棕榈酸乙酯、油酸乙酯、乳酸乙酯、乙醛、乙缩醛、糠醛、苯甲醛、苯乙酮(均为色谱纯):上海阿拉丁生化科技股份有限公司;本实验分析所用市售米香型白酒详情见表1。

表1 实验酒样信息

Table 1 Information of Baijiu used in the experiment

1.2 仪器与设备

BL-600电子天平:广州市正一有限公司;57328-U顶空固相微萃取装置:美国Supelco公司;6890N质谱仪、5973气相色谱仪、DB-WAX UI色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm):美国Agilent科技有限公司。

1.3 方法

1.3.1 样品前处理及气相色谱质谱条件

顶空固相微萃取:将顶空固相微萃装置的萃取针(50/30 μm DVB/CAR/PDMS)于250 ℃条件下活化10 min,备用。吸取7 mL酒精度稀释至12%vol的酒样于25 mL样品瓶中,加入NaCl 1.4 g和磁力转子,盖上铝盖;然后将样品置于磁力搅拌加热器上,45 ℃预热5 min;插入已活化的萃取针,吸附萃取50 min;随即将萃取针插入气质联用仪进样口中,250 ℃解吸5 min。

气相色谱条件:采用DB-WAXUI色谱柱(30m×0.25mm×0.25 μm),进样口温度250 ℃,不分流,高纯氦气(He)作为载气。升温程序:起始温度30 ℃,保持6 min,以2 ℃/min升温到40 ℃,保持2 min,以5 ℃/min升温到100 ℃,保持10 min,以10 ℃/min升温到200 ℃,保持10 min。

质谱条件:电子电离(electron ionization,EI)源;离子源温度230 ℃;电子能量70 eV;采集模式为全扫描;质量扫描范围50~550 m/z。

1.3.2 样品定性定量分析

使用Proteo Wizard软件将质谱原始数据进行转换,同时利用XCMS程序包做保留时间矫正、峰识别、峰积分等工作。使用OSI-SMMS软件配合数据库进行物质鉴定。采用峰面积归一化法计算各化学成分的相对含量。

标准曲线的建立:准确吸取不同体积分数的标准溶液10.0 mL,各加入0.10 mL 0.135 mmol/L乙酸正戊酯,分别上样。以被测成分与内标物质量浓度比(x)为横坐标,被测成分与内标物峰面积比(y)为纵坐标,建立标准曲线。

样品浓度分析:准备吸取10.0mL白酒样品,加入0.10 mL内标溶液,混匀,上机,通过标准曲线法定量。

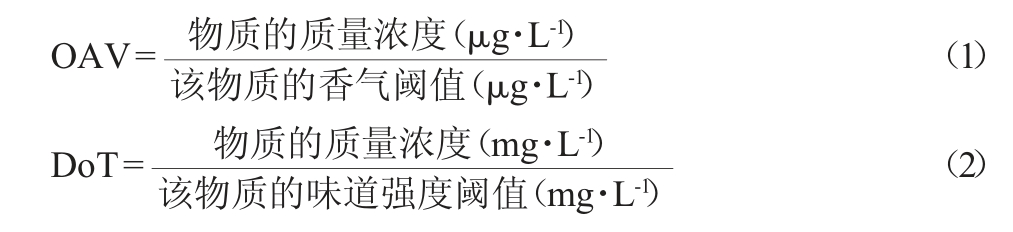

1.3.3 香气活力值和味道强度值的计算OAV与DoT的计算分别见公式(1)和公式(2)。

1.3.4 数据处理

表格数据采用Microsoft Excel 2017分析,结果以均值表示,图采用Origin 2021绘制。

2 结果与分析

2.1 9种市售米香型白酒中挥发性风味物质分析

2.1.1 米香型白酒中挥发性风味特征分析

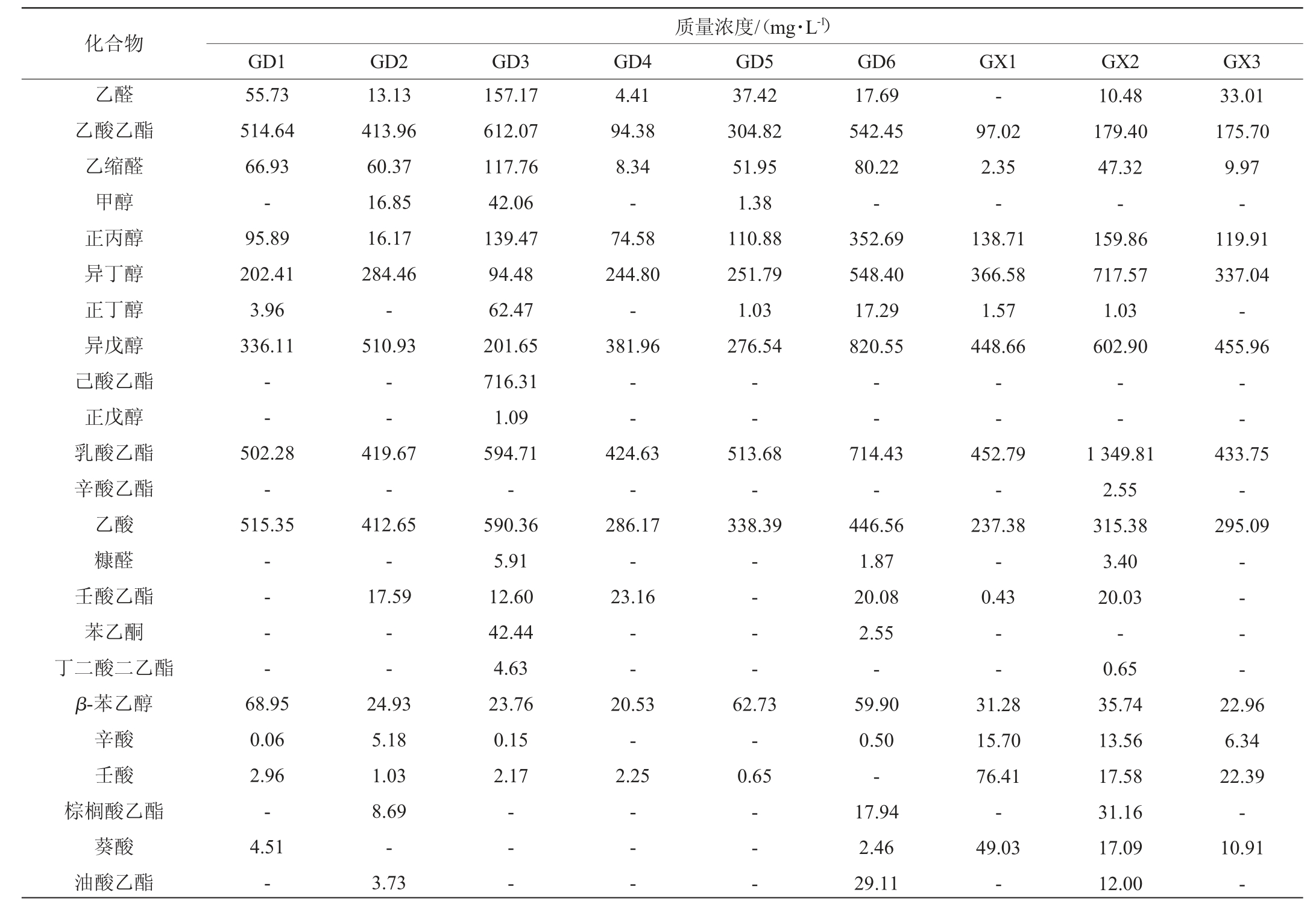

对9种米香型白酒中挥发性风味物质进行测定,结果见表2。由表2可知,9种米香型白酒中共检出挥发性风味物质23种,其中乙酸乙酯和乳酸乙酯在9种米香型白酒中皆存在,但其含量在两广地区存在区域差异。如样品GD1中乳酸乙酯含量为502.28 mg/L,乙酸乙酯含量为514.64 mg/L,乳酸乙酯的含量与乙酸乙酯含量接近1∶1,此现象也发生在样品GD2和GD3中(419.67 mg/L和413.96 mg/L,594.71 mg/L和612.07 mg/L)。而在广西地区米香型白酒中,样品GX1中乳酸乙酯含量为452.79 mg/L,乙酸乙酯含量为97.02 mg/L,乳酸乙酯含量远高于乙酸乙酯含量,此现象同样发生在样品GX2和GX3中(1349.81mg/L和179.40mg/L,433.75 mg/L和175.70 mg/L),这与广西桂林三花米酒的研究结果一致[19];乙醛和乙缩醛是9种米香型白酒中的主要醛类物质;乙酸为含量最高的酸类物质;异丁醇和异戊醇是含量最高的醇类物质,其中异戊醇含量最高。综上所述,两广地区米香型白酒的酒体中主要的醛、酸、高级醇、酯分别为乙缩醛、乙酸、异戊醇、乳酸乙酯,且其含量在两广地区存在区域差异。

表2 米香型白酒中挥发性风味物质的定量分析结果

Table 2 Quantitative analysis of volatile flavor compounds in rice-flavor Baijiu

注:“-”表示该物质未检出。

2.1.2 米香型白酒中香气活力值分析

在白酒中,挥发性风味物质含量高并不代表其对白酒整体香气贡献程度大,香气活力值(OAV)是影响物质香气贡献度的重要因素。研究表明,OAV≥1的物质被认为是重要的香气成分[6],因此本研究引入OAV对米香型白酒挥发性风味物质的香气贡献度进行表征,结果见表3。

表3 米香型白酒中挥发性风味物质香气活力值分析

Table 3 Odor activity value analysis of volatile flavor substances in rice-flavor Baijiu

注:“-”表示该物质未检出,无法计算OAV。阈值参考文献[20-23]。

由表3可知,在广东省市售米香型白酒中,OAV>1的挥发性风味物质共有6种,分别是乙醛、乙酸乙酯、异丁醇、异戊醇、乳酸乙酯和乙酸;而在广西省市售米香型白酒中OAV>1的挥发性风味物质共有8种,分别是乙酸乙酯、正丙醇、异丁醇、异戊醇、乳酸乙酯、乙酸、辛酸和壬酸。两广地区米香型白酒中共有的OAV>1的挥发性风味物质有5种,为乙酸乙酯、乳酸乙酯、异丁醇、异戊醇和乙酸,即这些物质是米香型白酒中的主要香气成分。乙酸乙酯具有菠萝果香味,乳酸乙酯的香气弱,呈脂肪气味,异丁醇具有醇香味,异戊醇具有香蕉的香甜味[24-25],乙酸带来的酸味使白酒的香气和口感更加丰满[14],这些主体香气共同赋予米香型白酒蜜香清雅,入口绵甜的特点。在9种市售米香型白酒中,乙酸乙酯和乳酸乙酯作为米香型白酒特征风味物质,皆呈现出较强的香气贡献度。异丁醇和异戊醇作为白酒中主要的高级醇,其含量显著高于它们的香气阈值,因此后期白酒生产过程中,可以适当降低白酒中异丁醇和异戊醇的含量,不仅不会影响其对白酒的香气贡献,还能降低饮酒后高级醇对人体的危害。

2.2 米香型白酒中苦味物质及上头成分分析

2.2.1 米香型白酒中苦味物质分析

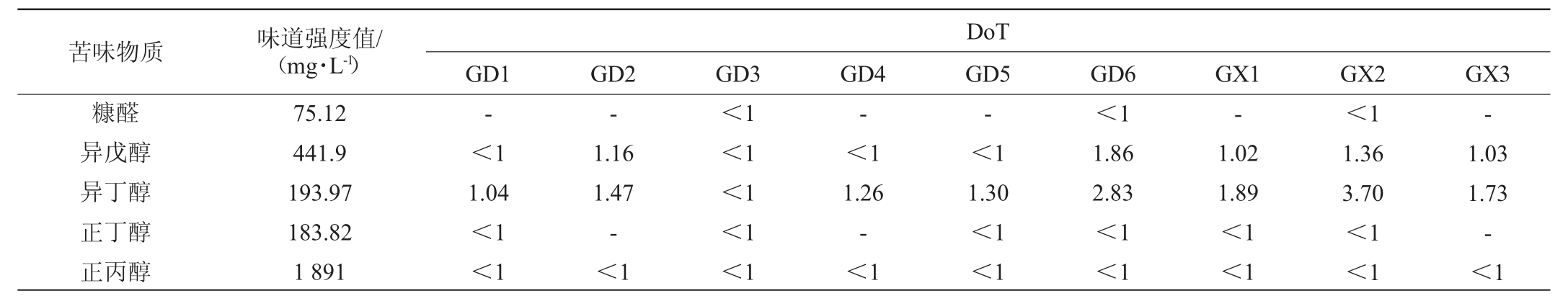

与香气贡献度相似,白酒中苦味物质含量的高低也不能反映其对白酒苦味的贡献程度,需要考虑该物质的味道强度值DoT。当物质的DoT<1时,说明该物质可能对口感没有贡献;当DoT≥1时,表明它对味觉具有贡献[26]。研究表明白酒中主要的苦味物质为糠醛、异戊醇、异丁醇、正丁醇及正丙醇[10],米香型白酒中这5种苦味物质的DoT分析结果见表4。

表4 米香型白酒中苦味物质味道强度值分析

Table 4 Analysis of taste intensity of bitter substances of rice-flavor Baijiu

注:“-”表示该物质未检出,无法计算DoT值。味道强度阈值参考文献[10]。

由表4可知,在9种市售米香型成品白酒中,大部分酒样中异戊醇、异丁醇的DoT≥1,即这两种物质是米香型白酒中引起苦味的主要物质。因此,在白酒生产过程中,需要通过工艺优化,在保证OAV≥1的前提下,适当降低异戊醇和异丁醇含量,从而消除它们给白酒带来的苦味。

2.2.2 米香型白酒中引起“上头”的成分含量测定

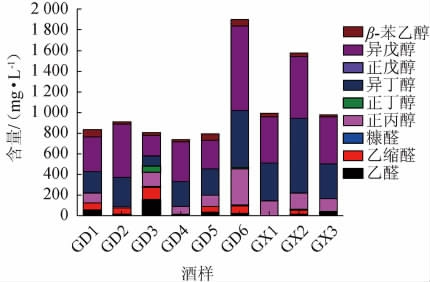

白酒“上头”一直是影响白酒饮用舒适度的关键影响因素,研究表明引起白酒“上头”的原因主要是过量饮酒,其次是白酒中醛类物质及高级醇含量过高[14-15]。因此降低白酒中高级醇的含量是今后白酒发展的必然趋势。9种市售米香型成品白酒中醛类物质及高级醇的含量见图1。

图1 米香型白酒中引起“上头”的物质含量测定结果

Fig.1 Determination results of dizzy components of rice-flavor Baijiu

由图1可知,除酒样GD6和GX2外,其余7种米香型白酒成品的乙醛、乙缩醛及高级醇含量均低于1 000 mg/L(734.62~989.15 mg/L)。广东地区6种米香型白酒的乙醛、乙缩醛及高级醇的含量平均为994.88 mg/L,而广西地区3种米香型成品白酒中乙醛、乙缩醛及高级醇的平均含量为1 182.10 mg/L。广东长乐烧酿造酒曲为小曲和酒饼,酒饼中富含几十种药材,在酿造工艺上采用2 d糖化,25 d左右液体发酵。而对于桂林三花酒,酿造酒曲为小曲,内含辣蓼草,在酿造工艺上采用1 d糖化,7 d发酵,发酵时间短,高级醇含量高。在引起白酒“上头”物质中,异戊醇和异丁醇的含量最高,结合异戊醇和异丁醇的OAV及DoT值的分析,可知在米香型白酒酿造过程中,需要通过酿造工艺及曲种优化降低异戊醇和异丁醇的含量,在保证香味贡献的同时减少苦味及降低引起“上头”的风险。广东地区米香型白酒中乙醛、乙缩醛及高级醇的含量平均值低于广西地区,可能与两广地区白酒酿造酒曲及工艺有关。

3 结论

通过对岭南地区米香型白酒中重要香气成分、主要苦味物质及“上头”物质进行分析,发现乙酸乙酯、乳酸乙酯、异丁醇、异戊醇和乙酸为米香型白酒中的主要香气成分,其中乙酸乙酯和乳酸乙酯这两种特征风味物质的含量在两广地区存在地区差异;乙醛和乙缩醛是主要醛类物质;乙酸为含量最高的酸类物质;异丁醇和异戊醇是9种米香型白酒中含量最高的醇类物质,是主要的呈香物质,也是主要的呈苦味及“上头”物质。由以上分析结果可知目前市售的米香型白酒有待通过酿造工艺优化进一步提升酒体品质,特别是在保证异丁醇和异戊醇带来香气贡献的基础上降低其含量,从而消除米香型白酒中的苦味和降低醉酒的风险。

[1]何家荣,王腾飞,张辰,等.中国白酒风味化学物质指纹图谱库构想及实践[J].云南化工,2019,46(1):76-78.

[2]邵长军,李刚,李亮,等.白酒香型与香味成分探究[J].酿酒科技,2005(8):92-93.

[3]孙细珍,杜佳炜,张帆,等.应用顶空固相微萃取-气相色谱质谱技术解析天龙泉米香型白酒风味成分[J].酿酒,2021,48(5):55-60.

[4]朱克永,胡继红,方燕.白酒挥发成分测定的研究[J].食品研究与开发,2015,36(21):146-149.

[5]范文来,徐岩.白酒香气物质研究的方法学[J].食品科学技术学报,2018,36(3):1-10.

[6]GROSCH W.Evaluation of the key odorants of foods by dilution experiments,aroma models and omission[J].Chem Senses,2001,26(5): 533-545.

[7]张跃廷.白酒中的“苦味”浅议[J].酿酒,2011,38(1):61-62.

[8]宋柯,王大俊,陈传青.白酒味苦原因分析及防止措施研究[J].酿酒科技,2021(12):56-60.

[9]王化斌,郑立群,韩晓东.谈谈白酒的“苦味”[J].酿酒,2007,34(4):43-44.

[10]王尹叶.白酒中挥发性呈苦和/或涩味物质研究[D].无锡:江南大学,2018.

[11]FRANK O,OTTINGER H,HOFMANN T.Characterization of an intense bitter-tasting 1H,4H-quinolizinium-7-olate by application of the taste dilution analysis,a novel bioassay for the screening and identification of taste-active compounds in foods[J].J Agr Food Chem,2001,49(1):231-238.

[12]YANG C,HU Z,LU M,et al.Application of metabolomics profiling in the analysis of metabolites and taste quality in different subtypes of white tea[J].Food Res Int,2018,106:909-919.

[13]成冬冬.精酿啤酒“上头感”的研究进展[J].中国酿造,2019,38(10):12-15.

[14]余洁瑜,刘功良,白卫东,等.米香型白酒的研究进展[J].中国酿造,2021,40(1):29-32.

[15]田学梅,张宿义,郑若欣,等.白酒上头效应分析及降低措施探究[J].中国酿造,2017,36(7):10-13.

[16]SALASPURO M P.Acetaldehyde,microbes,and cancer of the digestive tract[J].Crit Rev Clin Lab Sci,2003,40(2):183-208.

[17]LACHENMEIER D W,REHM J,GMEL G.Surrogate alcohol:what do we know and where do we go?[J].Alcohol Clin Exp Res,2007,31(10):1613-1624.

[18]ÁRNYAS E M,PÁL L,BARANYI G,et al.Metabolites of aliphatic alcohols detected in alcoholic beverages inhibit phagocytosis[J].Alcohol Alcohol,2016,51(4):388-394.

[19]郑岩.几种香型白酒指纹图谱的研究[D].贵阳:贵州大学,2008.

[20]张倩,李沁娅,黄明泉,等.2种芝麻香型白酒中香气活性成分分析[J].食品科学,2019,40(14):214-222.

[21]FAN H,FAN W,XU Y.Characterization of key odorants in Chinese chixiang aroma-type Baijiu by gas chromatography-olfactometry,quantitative measurements,aroma recombination,and omission studies[J].J Agr Food Chem,2015,63(14):3660-3668.

[22]范文来,徐岩.白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定[J].酿酒,2011,38(4):80-84.

[23]赖登燡,罗德志,赵文玲.乙醛、乙缩醛与白酒质量关系的研究[J].酿酒,2001,28(4):53-55.

[24]KOBAYASHI M,SHIMIZU H,SHIOYA S.Beer volatile compounds and their application to low-malt beer fermentation[J].J Biosci Bioeng,2008,106(4):317-323.

[25]XU Y,ZHAO J,LIU X,et al.Flavor mystery of Chinese traditional fermented Baijiu: The great contribution of ester compounds[J].Food Chem,2022,369:130920.

[26]SCHARBERT S,HOFMANN T.Molecular definition of black tea taste by means of quantitative studies,taste reconstitution,and omission experiments[J].J Agr Food Chem,2005,53(13):5377-5384.