浓香型白酒是我国白酒的主导产品,主要以单粮或多粮为酿造原料,以窖泥作为固定发酵容器,采用续糟配料、混蒸混烧,量质摘酒、储存、精心勾调,最终形成独特风味的浓香型白酒[1-2]。随着浓香型白酒市场的不断扩张,对浓香型白酒的产量和质量都提出更高要求,但浓香型白酒独特的密闭固态发酵工艺[3-5],在一定程度上限制了浓香型白酒的机械化、智能化、自动化,实现浓香型白酒的窖外发酵,是解决问题的关键。而发酵糟醅的动态因子变化对白酒酒质具有重要贡献,直接决定白酒好坏[6]。因此,研究容器及窖池发酵糟醅的动态因子变化及白酒质量对浓香型白酒实现窖外发酵具重要意义。

近年来,为了提高浓香型白酒产质量,对其发酵设备和工艺也作了研究,陈茂彬等[7-9]研制了固态发酵容器,并初步探究窖外发酵;苏占元等[10]研究了生物反应器和发酵窖池中糟醅理化变化和最终白酒产质量,表明生物反应器酿造白酒是可行的。罗杰等[1]研究生物反应器进行浓香型白酒发酵,并对其进行控温对比,发现通过窖泥控温出酒率和酒质最好。郝建宇等[11]对发酵糟醅常规理化和微生物进行了跟踪监测,探讨了其变化趋势,以及相互之间关系和糟醅发酵机理。周瑞平等[12]对多粮浓香概念股发酵过程中糟醅理化指标和微生物指标进行监测,发现发酵糟醅中理化和微生物变化趋势有差异,各因子之间有不同相关性,进一步表明发酵糟醅的规律性。

为了研究浓香白酒窖外发酵的可能性,本研究主要研究容器及窖池发酵糟醅动态因子变化规律,以及对白酒产质量影响。进一步明确容器及窖池发酵糟醅动态因子变化规律,为浓香型白酒的窖外发酵、产质量提高、发酵的智能化和机械化提供基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

入窖糟醅:泸州某酒企酿造车间正常发酵窖池的糟醅;窖泥:同一企业自制人工窖泥。

营养琼脂培养基、虎红琼脂培养基:北京奥博星生物技术有限责任公司;无水乙醇、氢氧化钠、葡萄糖、硫酸铜、酒石酸钾钠(均为分析纯):成都市科龙化工试剂厂;酚酞、次甲基蓝:天津市福晨化学试剂厂;白酒组分标样(均为色谱纯):郑州谱析科技有限公司。

1.2 仪器与设备

7890A气相色谱仪、7697A顶空进样系统:Agilent科技有限公司;LZP-930-白酒分析专用毛细管色谱柱:上海荆和分析仪器有限公司;AR2130电子天平:赛多利斯科学仪器有限公司;PX-A1T精密酒精计:广州市普析通仪器有限公司;GZX-GF101-3-BS-II电热鼓风干燥箱:上海贺德实验设备有限公司;LS-1F洁净工作台:上海索普仪器有限公司;LDZX-75KBS高温灭菌锅:上海申安医疗器械厂。

1.3 试验方法

1.3.1 试验模型的建立

在泸州某酒企酿造车间选择一口正常发酵的窖池,同一窖池的发酵糟醅在窖外发酵容器中同时进行发酵。

(1)窖外发酵容器

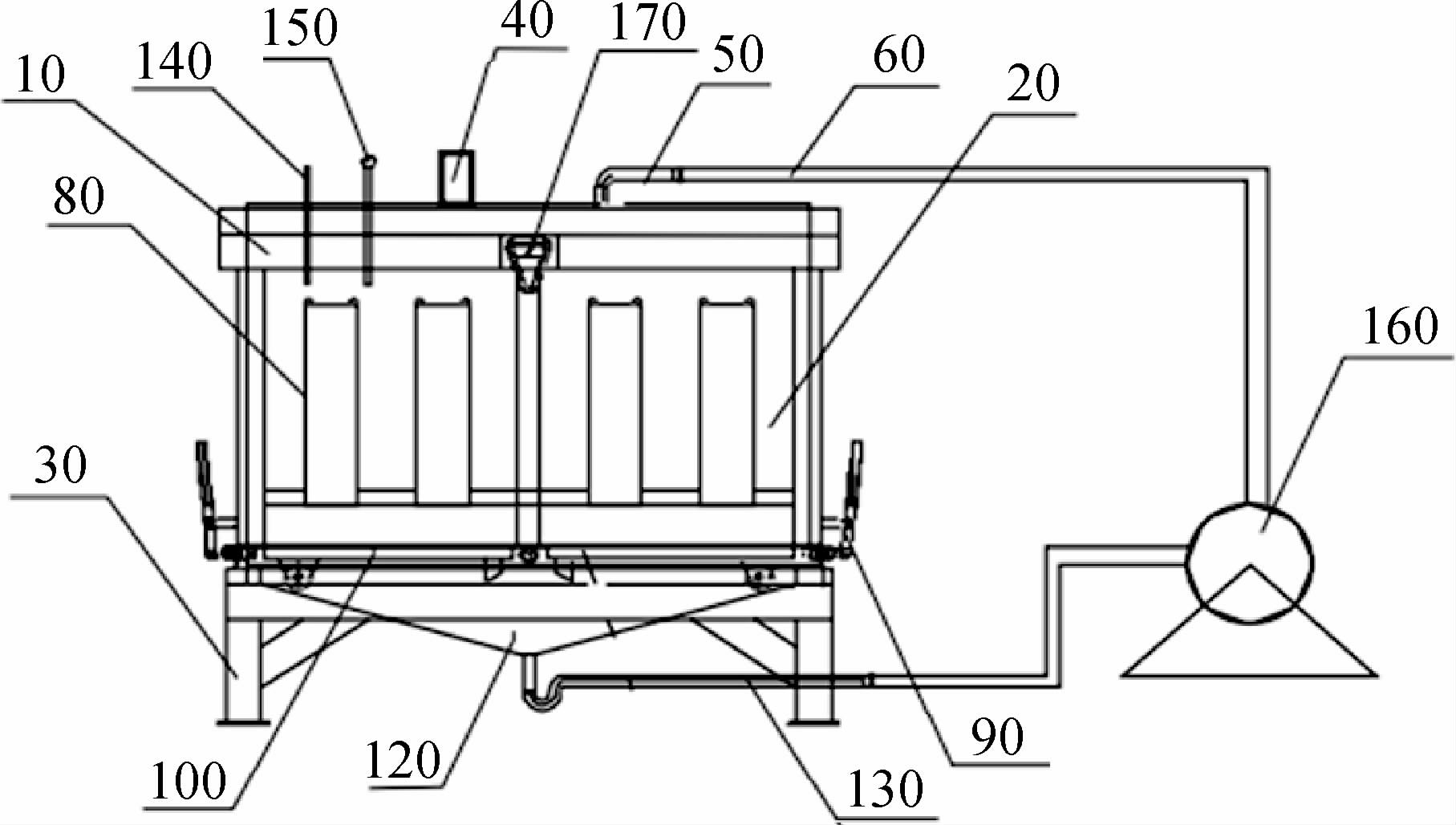

发酵容器的体积为2.4 m3(长方体),材质为不锈钢,由密封盖、罐体和底座三部分组成。密封盖的中间有便于取样和测量温度的取样孔和卡盘接头,可以向发酵体系添加液体,密封盖与罐体能进行水封。罐体采用双层结构,两侧上下分别有开孔,能通过添加循环水控制发酵体系的温度。罐体内有4个窖泥托板,采用带有小孔的扁钢来支撑窖泥。罐体底部为两个带有滤孔的活动式门板结构,底座为带阀门的凹槽,便于发酵过程中黄水的收集与排出,罐体与底座活动式密闭连接,并与底座水封[13],窖外发酵容器见图1[10]。

图1 发酵容器示意图

Fig.1 Schematic diagram of fermentation container

10.密封盖,20.箱体,30.底座,40.排气装置,50.卡盘街头,60.压力泵进管,70.进料分流管,80.不锈钢板,90.开启装置,100.冲孔钢板,110.滤孔,120.黄水收集装置,130.压力泵出口,140.温度计,150.压力表,160.吊环,170.压力泵。

(2)入窖糟醅发酵

在泸州某酒企酿造车间选择一口正常发酵的窖池,按照正常生产将发酵糟醅入窖后进行发酵。窖外发酵容器的发酵糟醅与窖池均来自同一糟醅,窖泥为企业自制人工窖泥,入窖后对发酵容器用水进行密封,与窖池在同一车间进行室温发酵。

(3)取样时间与方式

总的发酵周期为55 d,分别在发酵0 d、2 d、5 d、8 d、12 d、16 d、21 d、26 d、33 d、39 d、46 d、55 d时进行混合取样。取样点位分别为发酵容器和窖池上(糟醅表面)、中(窖外发酵容器为距上层糟醅60 cm处,窖池为距上层糟醅2 m处)、下层(窖外发酵容器和窖池底部)糟醅,各取20 g[13]。

1.3.2 分析检测

(1)糟醅微生物指标测定

可培养好氧细菌、可培养霉菌、可培养酵母采用稀释平板菌落计数法进行计数[14]。

(2)糟醅理化指标测定

温度测定:在窖外发酵容器、窖池中均插入数显温度计,使温度计探头在糟醅中层位置,监测中层温度变化;水分含量的测定采用烘干法[15];酒精度的测定:采用蒸馏法结合酒精计法[15];酸度的测定:采用酸碱中和滴定法[15];还原糖含量测定:采用斐林试剂法[16];淀粉含量测定:采用酸水解结合斐林试剂法[16];酒精度测定:采用蒸馏法[15]。

(3)糟醅主要香气成分测定[17]

取发酵后的糟醅2 g于顶空瓶中,加入8 mL无菌水,顶空进样后进行气相色谱检测。

气相色谱条件:Lzp-930白酒专用毛细管柱(30 m×0.32 mm×0.5 μm),柱温50 ℃,保持3 min,后以3.5 ℃/min的速率升温至150 ℃,保持1 min,以10 ℃/min升温至200 ℃,保持30 min;进样口温度220 ℃,进样量0.4 μL,分流比3∶1。

(4)白酒感官及主要香气成分测定

白酒感官品质测定:参照GB/T 10345—2022《白酒分析方法》标准相关要求[18]以及邓少平[19]设计的白酒感官品评通用尺度表,对白酒的色泽、香气、口味、风格进行品评。

白酒主要香气成分测定:参考文献[17]的方法,采用顶空直接进样法进行测定。

1.3.3 数据处理

使用Excel2016进行数据统计,GraphPad Prism 9绘图。

2 结果与分析

2.1 容器及窖池发酵糟醅微生物数量变化

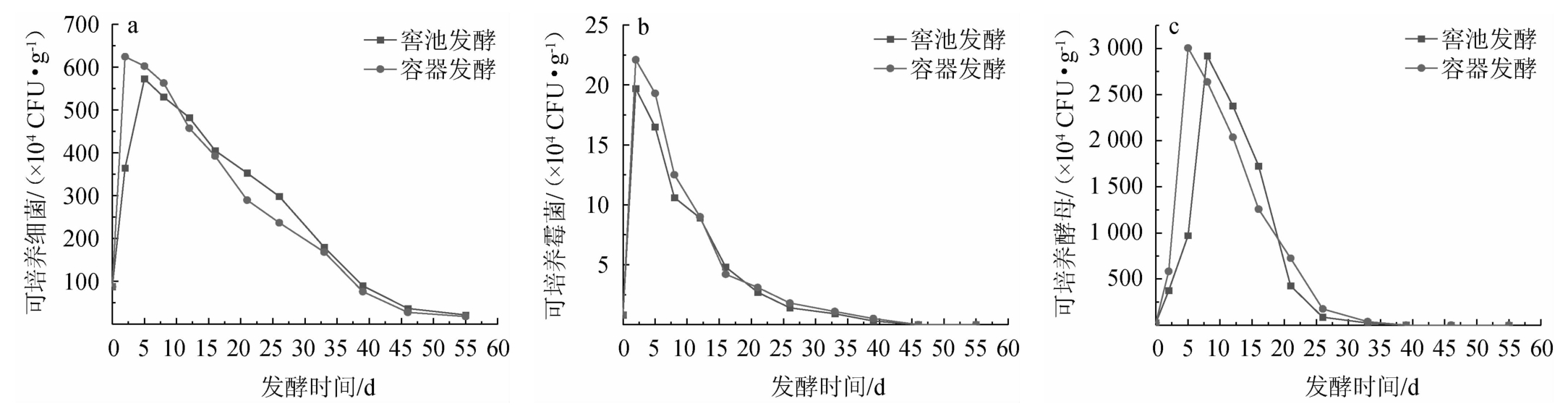

浓香型白酒的酿造过程是各类微生物代谢产生风味物质和乙醇的过程[20],糟醅中微生物与浓香型白酒产量及质量密切相关[21],发酵糟醅可培养微生物变化结果见图2。

图2 窖池及容器发酵对糟醅可培养细菌(a)、霉菌(b)及酵母(c)数量的影响

Fig.2 Effects of fermentation in pit and container on the number of cultivable bacteria (a),mold (b) and yeast (c) of fermented grains

由图2可知,发酵容器和窖池中发酵糟醅可培养好氧细菌、可培养霉菌、可培养酵母变化趋势均一致。由图2a可知,可培养好氧细菌随着发酵时间的推移呈先增加后降低的趋势,容器发酵糟醅的可培养好氧细菌在第2天达峰值,窖池在第5天达峰值且数量较发酵容器低,可能与发酵容器体积较小、溶氧量等因素有关。由图2b可知,二者可培养霉菌均在发酵第2天达最大值后迅速降低,且达最大值时发酵容器中可培养霉菌较窖池高,在出窖时未检测出可培养霉菌。此变化趋势与方军等[22-23]研究结果一致。由图2c可知,二者可培养酵母在发酵前期急剧增加后缓慢下降,到出窖时几乎检测不出,此变化与吕辉等[24]研究结果一致。发酵容器、窖池可培养酵母菌达峰值时间分别为第5天、第8天,峰值也有差异,可能与二者发酵体系温度、溶氧量等因素有关。

2.2 容器及窖池发酵糟醅理化指标变化

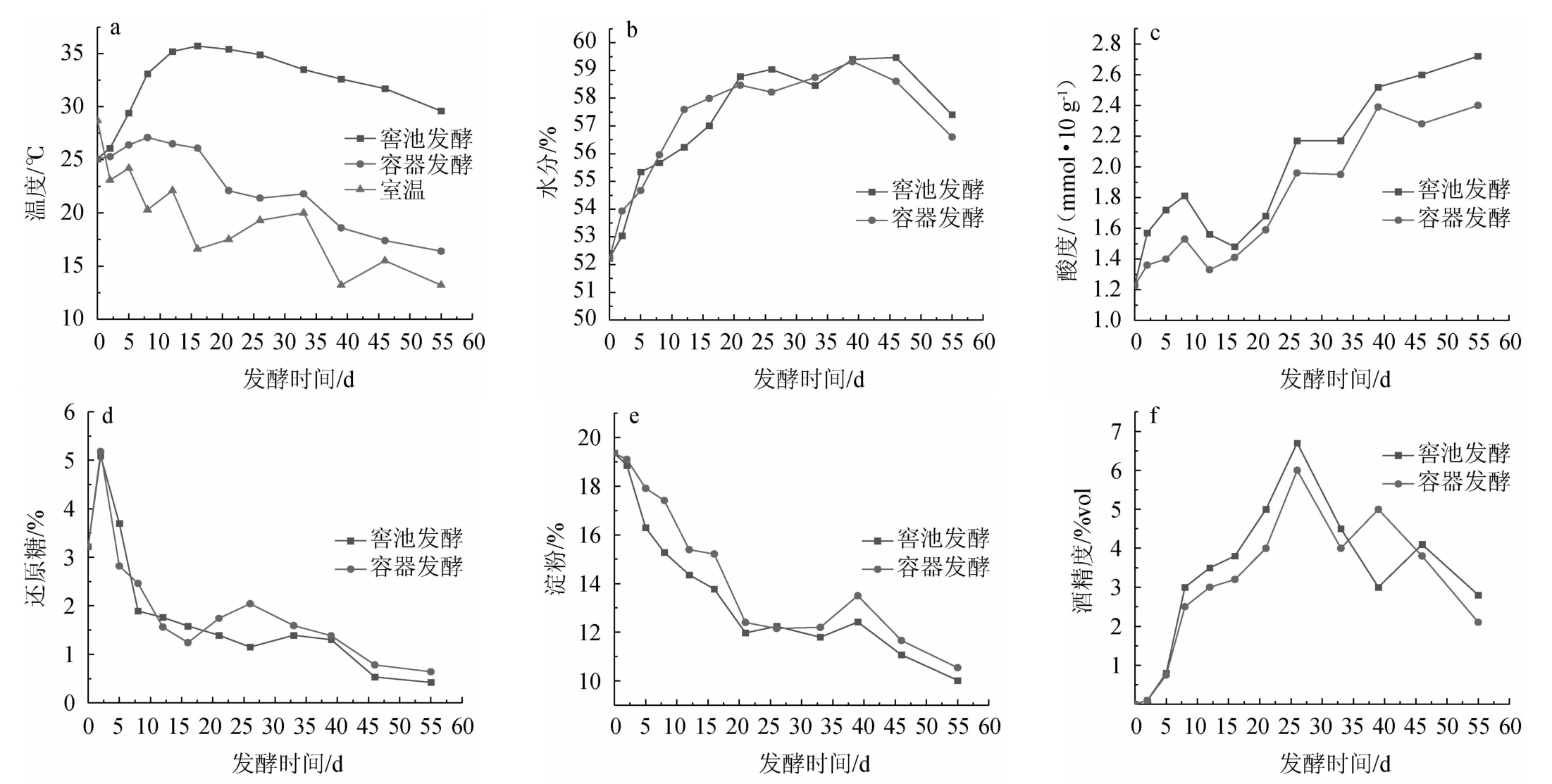

糟醅发酵温度变化取决于微生物的生长代谢,从而初步反应发酵状况[24]。窖池内外发酵糟醅的理化指标测定结果见图3。

图3 窖池及容器发酵对糟醅理化指标的影响

Fig.3 Effects of fermentation in pit and container on physicochemical indexes of fermented grains

由图3a可知,容器发酵和窖池发酵糟醅温度都遵循“前缓、中挺、后缓落”的变化规律。但是在整个发酵周期,窖池温度都较发酵容器温度高。容器和窖池发酵糟醅温度分别在发酵第8天、16天达到最高值,在发酵第21天时,窖池温度明显高于发酵容器。究其原因,可能与发酵容器体积较小、材质为易受外界环境影响的不锈钢、含氧量不同有关。

水分是所有生化反应必需物质,也是微生物代谢物的溶剂,不仅影响糟醅蒸馏中风味物质的提取,也有助于影响糟醅酸度和温度[25]。由图3b可知,窖池和容器发酵糟醅水分含量变化趋势一致,呈先增加后降低的趋势,此规律与张文学等[26]研究结果相同。整个发酵过程中,窖池糟醅水分含量与发酵容差异较小。发酵中后期会产生黄水,由于发酵容器的特殊设计,黄水和发酵糟醅可有效分离,而窖池中产生黄水不会和糟醅分离,理论上容器发酵糟醅水分含量应小于窖池,但实际差异不大,可能与发酵容器中糟醅的不均匀性阻碍了黄水向下渗透与糟醅分离,使部分黄水还在发酵糟醅中有关。

酸度是决定浓香型白酒质量的重要因素之一[23]。由图3c可知,容器和窖池发酵糟醅酸度变化趋势相同,呈先上升再下降最后又上升的趋势,并在出窖时达最大值,分别为2.40 mmol/10 g、2.72 mmol/10 g;此变化与周新虎等[27]的研究结果一致。整个发酵周期,发酵容器中酸度较窖池低,原因可能与糟醅中的酸随流动相向下渗透到黄水中,并与糟醅分离有关。

糟醅中淀粉和还原糖的变化间接反映了微生物的代谢情况[25]。由图3d可知,随着发酵的进行,发酵容器和窖池内还原糖含量先增加再降低,且都在发酵第2天达峰值,并在出窖时达最小值,分别为10.54%、10.02%。前期由于微生物产生的糖化酶的增加,糖化酶的作用使还原糖增加,后期由于微生物利用还原糖进行生长与代谢,又使还原糖降低。由图3e可知,容器和窖池发酵糟醅淀粉含量变化趋势相同,随发酵进行糟醅淀粉含量呈下降趋势,直至出窖,这可能与糟醅中微生物利用淀粉和氧气代谢繁殖有关。在发酵过程中,发酵容器糟醅淀粉含量都较窖池高,这可能与糟醅不均质及微生物数量和种类有关。

由图3f可知,窖池发酵和容器发酵中糟醅酒精度随时间的推移呈增加后降低的趋势,该规律与余有贵等[28]的研究基本一致。二者酒精度都在发酵25 d达到峰值,分别为6.7%vol、6.0%vol,发酵容器中糟醅酒精度在第39天时有所回升,明显高于窖池,这可能与发酵容器糟醅的不均一性,以及黄水与糟醅分离有关。

因此,综合图3a~图3f的结果表明,窖池及发酵容器糟醅常规理化变化趋势大致相同,且与以往研究一致,二者含量变化与糟醅中微生物数量及种类有关。

2.3 容器及窖池发酵糟醅主要挥发性香气成分变化

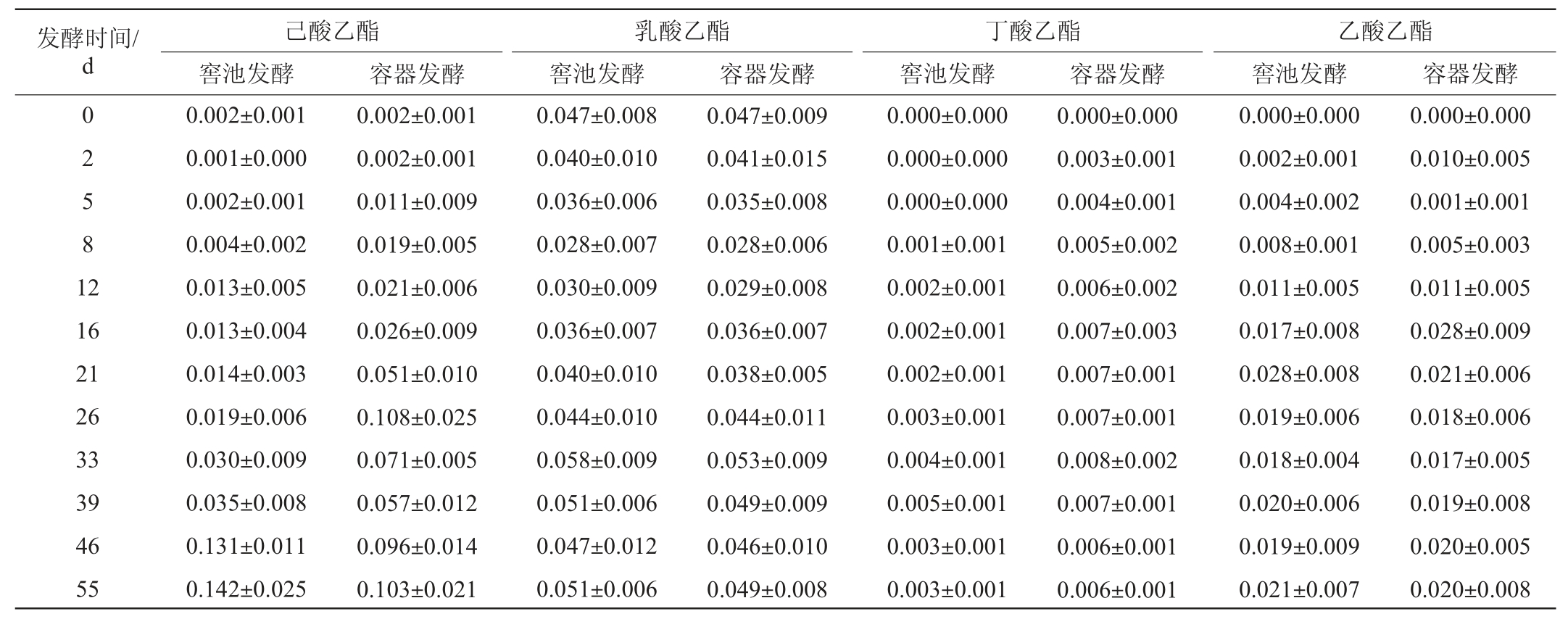

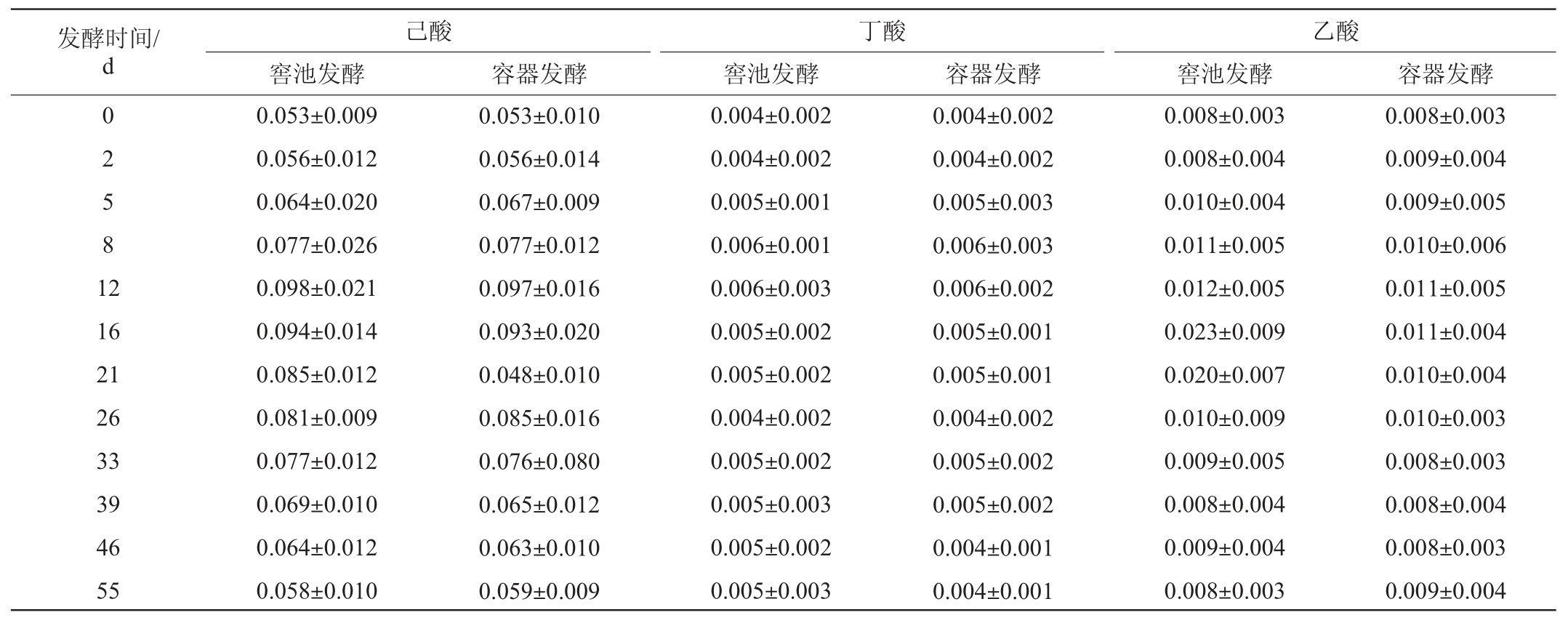

容器及窖池发酵糟醅四大酯、三大酸含量随发酵时间的变化见表1和表2。由表1可知,发酵容器和窖池糟醅中除己酸乙酯外,其余三大酯含量变化趋势一致,乳酸乙酯含量先降低再增加;丁酸乙酯和乙酸乙酯含量先增加后减低;窖池糟醅中己酸乙酯含量逐渐上升,直至出窖,发酵容器糟醅中己酸乙酯先上升再降低。发酵容器中糟醅己酸乙酯、丁酸乙酯含量均高于窖池,己酸乙酯在第21~26天时为窖池含量的3~4倍,但出窖时低于窖池。容器发酵糟醅中丁酸乙酯含量在第33天达最大值,较窖池发酵提前7 d,在发酵第8天时为窖池糟醅含量的5倍。这些可能与发酵容器大小、糟醅中微生物代谢及糟醅与窖泥接触面积有关。发酵容器中乳酸乙酯含量大多数时间较发酵容器低,可能与发酵容器中温度较窖池低,影响了吸热反应的酯化反应的进行。

表1 窖池及容器发酵对糟醅四大酯含量的影响

Table 1 Effects of fermentation in pit and container on four kinds of esters contents in fermented grains g/L

表2 窖池及容器发酵对糟醅三大酸含量的影响

Table 2 Effects of fermentation in pit and container on three kinds of acids contents in fermented grains g/L

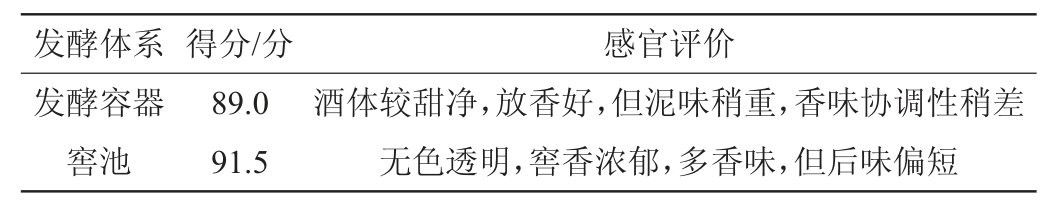

由表2可知,容器和窖池发酵糟醅三大酸含量变化趋势相似,都先增加再降低。己酸、丁酸、乙酸含量达峰值时间分别为第12天、8天、16天。发酵周期内,发酵容器和窖池中糟醅的三大酸含量除己酸和乙酸在发酵中后期发酵容器比窖池低外,其余发酵过程中差异较小。可能与发酵容器中后期产生的黄水以及糟醅中的酸向下渗透与糟醅分离有关。

因此,窖池及容器中发酵糟醅主要香气成分变化趋势基本一致,除己酸乙酯含量差异稍大外,其余成分含量差异较小。

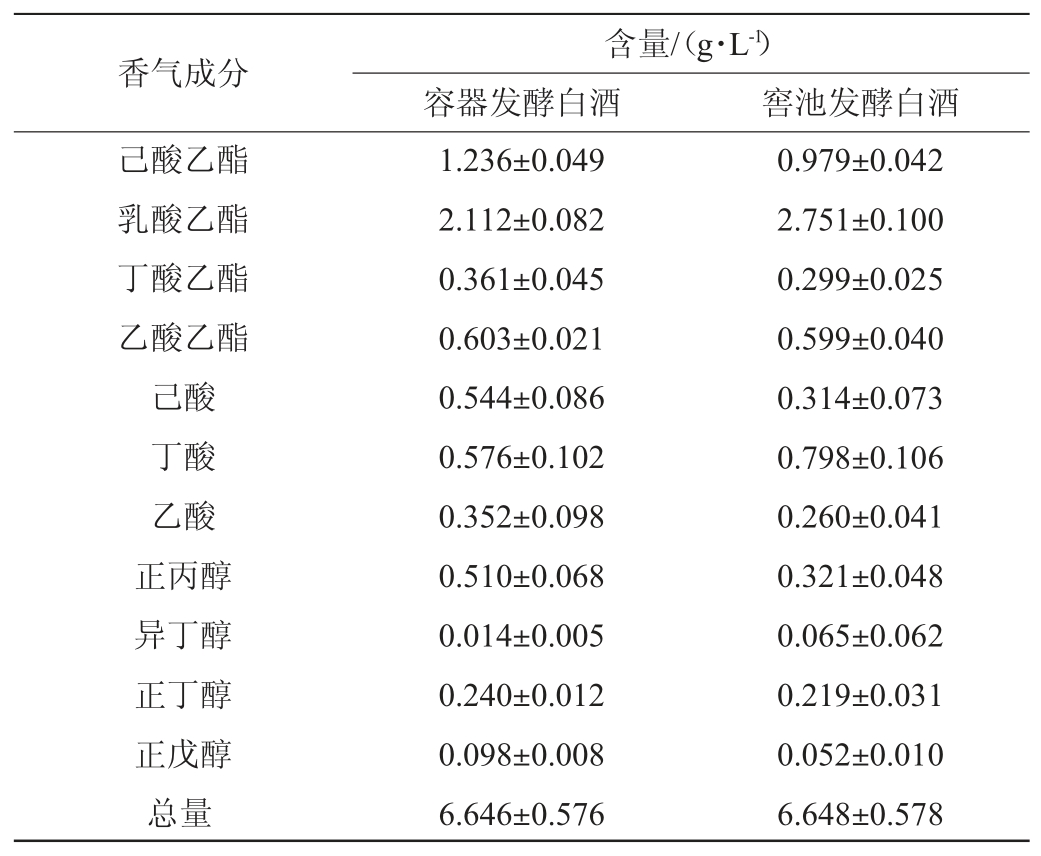

2.4 容器及窖池发酵白酒感官和主要香气成分比较

容器及窖池发酵糟醅二段白酒感官和主要香气成分见表3和表4。由表3、表4可知,窖池发酵白酒的感官评价较容器发酵白酒好,发酵容器和窖池中二段白酒中主要挥发性香气成分己酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯、己酸、正丙醇、含量分别为1.236 g/L、0.361 g/L、0.603 g/L、0.544 g/L、0.510 g/L和0.979 g/L、0.299 g/L、0.599 g/L、0.314 g/L、0.321 g/L。容器发酵白酒中大多数香气成分均高于窖池发酵白酒,可能因为窖池糟醅与黄水未分离,增加了糟醅的黏稠性,在蒸馏过程中阻碍了香味成分的蒸出。容器发酵白酒香味协调性稍差,这可能与白酒中酸、醇含量稍高以及微量成分的比例不同有关。

表3 容器及窖池发酵二段白酒感官评价结果

Table 3 Sensory evaluation results of second-stage Baijiu fermented in the container and pit

表4 容器及窖池发酵二段白酒主要挥发性香气成分测定结果

Table 4 Main aroma components determination results of the second-stage Baijiu fermented in the container and pit

3 结论

窖外发酵容器和窖池发酵糟醅中微生物数量、常规理化指标、主要香味成分(四大酯、三大酸)含量有差异,但变化趋势相似。二者发酵糟醅中可培养好氧细菌、可培养霉菌、可培养酵母菌都随发酵时间增加前期快速增加后减少,可培养霉菌和细菌在发酵后期几乎检测不出。窖池发酵糟醅中温度、酸度、酒精度在整个发酵过程中都较发酵容器糟醅高,淀粉在整个发酵过程中较容器发酵低。容器发酵和窖池发酵糟醅水分和还原糖都随时间推移前期快速增加后期缓慢降低,但含量差异较小。发酵过程中窖池发酵糟醅中乳酸乙酯和乙酸乙酯含量较发酵容器糟醅高,己酸乙酯和丁酸乙酯含量较发酵容器糟醅低。二者发酵糟醅三大酸含量都先增加再降低,丁酸含量差异较小,己酸和乙酸含量发酵前期差异不大,中后期窖池稍高于发酵容器糟醅。容器发酵和窖池发酵二段白酒感官和主要香气成分都有差异,容器发酵白酒中的大多数酸、酯、醇都较窖池高,但是二者都能体现浓香型白酒风格。

通过发酵容器和窖池对比发酵,实现糟醅的窖外发酵是可行的。但是由于发酵容器的局限性,在某些方面限制了糟醅发酵,因此可以考虑优化发酵容器、对发酵容器进行控温、流加黄水等措施,提高糟醅窖外发酵效果及白酒质量。

[1]罗杰,张宿义,许德福,等.生物反应器在浓香型白酒生产中的应用研究[J].酿酒科技,2022(6):69-72.

[2]张文学,乔宗伟,向文良,等.中国浓香型白酒窖池微生态研究进展[J].酿酒,2005,31(2):31-35.

[3]程伟,吴丽华,徐亚磊,等.浓香型白酒酿造微生物进展[J].中国酿造,2014,33(3):1-4.

[4]唐贤华,张崇军,隋明,等.原料成分对浓香型白酒发酵糟醅感官质量的影响[J].酿酒,2020,47(6):94-107.

[5]余培斌,陈丙友,陈建新.白酒地缸发酵过程中酒醅温度计理化指标分析[J].食品与发酵工业,2019,45(10):48-53.

[6]郑佳,杨康月,张建敏,等.浓香型白酒窖泥香气成分的空间分布规律[J].食品与发酵工业,2021,46(1):11-15.

[7]陈茂彬,张玉,曹敏华,等.一种应用液体窖泥的白酒固态发酵生物反应器:CN20331998U[P].2013-12-04.

[8]刘念,王超凯,彭奎,等.浓香型白酒发酵容器:CN202401048U[P].2012-08-29.

[9]范伟国,乔新建,庞相国,等.白酒固态发酵生物反应器:CN102586054A[P].2012-07-18.

[10]苏占元,张良,张宿义,等.生物反应器中糟醅发酵动态的研究[J].酿酒科技,2015(6):61-64.

[11]郝建宇,张宿义,赵金松,等.浓香型白酒质量糟醅发酵过程中的动态研究[J].中国酿造,2011,30(6):113-115.

[12]周瑞平,游玲,陈云宗,等.多粮浓香型白酒发酵过程中糟醅生物及非生物因子的变化规律[J].食品与发酵工业,2012,38(8):53-56.

[13]王媚.浓香型白酒窖内外发酵糟赔动态因子初步研究[D].贵阳:贵州大学,2015.

[14]沈萍,范秀容,李广武,等.微生物学实验[M].北京:高等教育出版社,1999:58-63.

[15]沈怡方.白酒生产技术大全[M].北京:中国轻工业出版社,1998:85-96.

[16]泸州老窖集团有限责任公司.泸型酒记忆大全[M].北京:中国轻工业出版社,2011:115-120.

[17]王媚,邱树毅,黄婷,等.不同处理对浓香型白酒窖外发酵糟醅香气成分和理化的影响研究[J].中国酿造,2022,41(3):193-197.

[18]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.GB/T 10345—2022白酒分析方法[S].北京:中国标准出版社,2022.

[19]邓少平.白酒感官尺度品评表的结构设计与内涵[J].酿酒科技,2004(2):22-24.

[20]陆其刚,甘广东,张广松,等.浓香型白酒酒醅发酵体系参数变化相互关系的分析研究[J].酿酒科技,2016(10):45-47,52.

[21]赵志平,陈泓帆,韩熙,等.浓香型白酒发酵结束后不同层酒醅的微生物多样性分析[J].食品与发酵科技,2021,56(5):17-21.

[22]方军,张宿义.浓香型白酒发酵过程中各因子动态变化研究[J].酿酒科技,2012(1):47-50.

[23]沈才萍,李喆,敖宗华,等.泸型酒生产中不同层糟醅微生物与白酒风味的关系[J].四川理工学院学报(自然科学版),2013,26(5):14-18.

[24]吕辉,张宿义,冯治平,等.浓香型白酒发酵过程中微生物消长与香味物质变化研究[J].食品与发酵科技,2010,46(3):37-41.

[25]高龄,许冠生,张磊,等.浓香型白酒糟醅发酵过程中主要参数的跟踪研究[J].酿酒科技,2018(1):47-53.

[26]张文学,岳元媛,向文良,等.浓香型白酒酒醅中化学物质的变化及其规律性[J].四川大学学报(工程科学版),2005,37(4):44-48.

[27]周新虎,陈翔,杨勇,等.浓香型白酒窖内参数变化规律及相关性研究(Ⅰ):理化参数[J].酿酒科技,2012(4):39-43.

[28]余有贵,罗俊,熊翔,等.浓香型白酒主要发酵产物生成与微生物类群的动态变化[J].食品科学,2012,33(1):170-173.