枇杷(Eriobotrya japonica L.)原产于中国,蔷薇科苹果亚科枇杷属植物,果实富含粗纤维、矿物质、维生素等营养物质[1-3]。其果肉鲜嫩多汁,口感香脆,随着我国枇杷栽培面积扩大,枇杷产业也成为部分地区农村经济发展的重要支柱[4]。“大五星枇杷”是目前栽培面积最广、发展最快的优质枇杷品种,其肉质酸甜适宜、综合性状优[5-6],在渝大部分区县均广泛种植[7]。

发酵型果酒是以各类水果为原料,经破碎或榨汁发酵后制成的低度饮料酒,一般酒精度在8%vol~18%vol。果酒风味主要以香气和滋味成分为主,风味是评价果酒品质的重要指标,其中香气成分主要以果酒中各类性酯类、醇类、酸类等挥发性物质为主,滋味成分包括各种有机酸及氨基酸[8-10]。近年来,相关学者对枇杷果酒风味方面进行了系列研究,佟尧等[11]探讨了雪梨枇杷复合果酒最佳主发酵工艺条件,并采用顶空固相微萃取(headspace solid phase microextraction,HS-SPME)结合气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometer,GC-MS)联用技术对果酒中挥发性成分测定。袁敏等[12]研究了超声、微波和冷热交替催陈工艺处理对白肉枇杷果酒香味物质的影响。王锦涛[13]研究了调控因子(发酵温度、酵母品种和浓度)在发酵过程的产香规律。蒲彪等[14]用顶空固相微萃取与气相色谱-质谱联用技术检测枇杷酒陈酿期间香气成分。

果酒一般要求具有与该果实或果汁一致的天然色泽,但不同水果其抗氧化特性差异较大,因此护色工艺是果酒酿造关键环节之一,常用护色方法包括添加SO2、柠檬酸等,陈贤爽[15]采用柠檬汁等对枇杷果汁进行护色,效果良好。杨越[16]研究发现,采用NaCl、D-异抗坏血酸钠、柠檬酸可减缓抑制苹果汁氧化褐变。潘明等[17]采用发酵前添加抗坏血酸和柠檬酸,结合一定温度和时间的热处理等工艺,对枇杷果酒护色效果良好。在枇杷果酒酿造中,不同的护色工艺对枇杷果酒的风味品质是否会存在影响,未有相关研究报道。

本研究以万州本地种植的大五星枇杷为原料,在果酒加工过程中采用热处理、添加柠檬酸、SO2等方式进行护色处理后,制备枇杷果酒,采用液相色谱(liquid chromatography,LC)、氨基酸自动分析仪及HS-SPME结合气相色谱-质谱(GC-MS)联用技术检测果酒中有机酸、氨基酸及挥发性风味物质,并结合主成分分析(principal component analysis,PCA)与聚类分析(cluster analysis,CA)对果酒的挥发性风味成分进行分析,为枇杷果酒的开发提供一定理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

大五星枇杷:市售;La-Ma活性果酒干酵母、果胶酶(30 000 U/g):烟台帝伯仕自酿有限公司;氨基酸混合标准品(纯度≥99%):日本和光纯药工业株式会社;氯化钠、磷酸氢二钾、盐酸、柠檬酸钠、氢氧化钠(均为分析纯):国药集团化学试剂有限公司;草酸、酒石酸、苹果酸、乳酸、乙酸、柠檬酸、丁二酸马来酸及富马酸标准品(纯度≥99%):德国Dr.Ehrenstorfer公司。

1.2 仪器与设备

JSZZ-5L机器搅拌玻璃发酵罐系统:江苏中正生物工程设备有限公司;Agilent 890N-5975B气相色谱-质谱联用仪:美国安捷伦科技有限公司;100 μL PDMS萃取纤维头固相微萃取针:美国SUPELCO公司;LA8080氨基酸自动分析仪:日本株式会社日立高新技术科学;U3000液相色谱仪:美国Thermo Fisher公司;FA-1004电子天平:上海舜宇恒平科学仪器有限公司。

1.3 试验方法

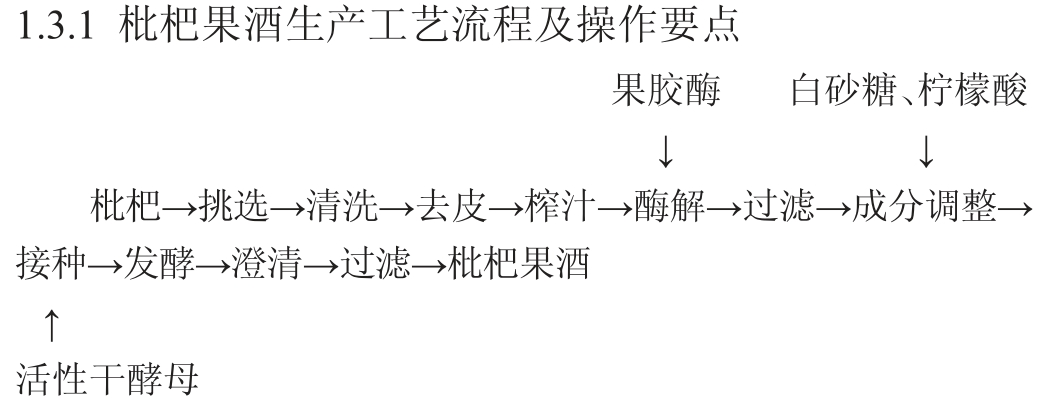

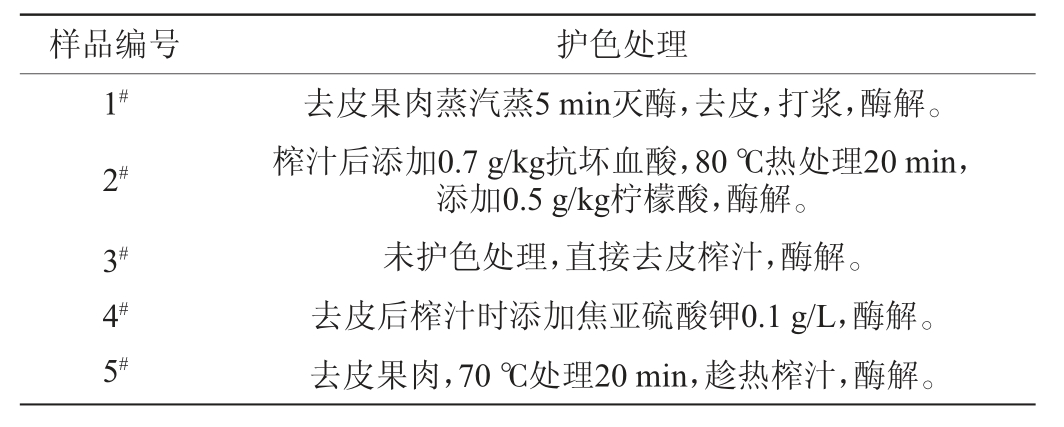

操作要点:挑选鲜枇杷(未经保鲜处理),去除坏果,采用不同的护色工艺处理[17-19](见表1),护色效果以接近新鲜榨取未氧化的澄清果汁色泽为宜,再添加果胶酶酶解后(果胶酶添加量0.3%,40 ℃酶解6~8 h),双层纱布过滤得枇杷清汁,添加蔗糖调整初始发酵糖度至18.0%,柠檬酸调至pH值4.0,酵母接种量为0.12 g/L(活性果酒干酵母按照1∶10(g∶mL)加入5%的蔗糖水溶液,30~35 ℃活化30 min使用),在温控发酵罐中20 ℃发酵至干性果酒(总糖含量<5.0 g/L),发酵结束,使用膨化后的皂土澄清,皂土用量为0.5%,置于室温澄清至24 h,双层纱布过滤后枇杷果酒样品。

表1 不同护色处理条件

Table 1 Conditions of different color-protection treatment

1.3.2 枇杷果酒中有机酸的测定

样品前处理:取样品5 mL,加K2HPO4(pH=2.55)10 mL,超声提取30 min,60 ℃水浴1 h,离心取上清液,采用0.22 μm滤膜过滤待测。

液相色谱条件:色谱柱为Agilent AQ(4.6 mm×250 mm×5 μm);进样量10 μL;载气流速0.5 mL/min;柱温30 ℃;波长210 nm;流动相为10 mmol/L K2HPO4(pH=2.55)。

1.3.3 枇杷果酒中水解氨基酸测定

参照付平等[20]的方法并加以改进。前处理条件:取样品5 mL置于水解管,加6 mol/L盐酸10 mL,冷冻5 min,充入氮气(N2),(110±1)℃水解22 h,冷却至室温,转移至50 mL容量瓶。吸取1.0 mL滤液移入15 mL试管,40 ℃减压至干,用1.0 mL pH2.2的柠檬酸钠缓冲溶液复溶,混匀后过0.22 μm滤膜,上机测定。

检测条件:色谱柱为磺酸型阳离子树脂;波长为570 nm和440 nm;进样量为20 μL,流速0.4 mL/min;反应温度为(135±5)℃。

1.3.4 枇杷果酒中挥发性风味物质测定

挥发性风味物质的测定参考付勋等[21]的方法。

HS-SPME条件:20mL顶空瓶中加入5mL样品,加入3mL饱和氯化钠并密封,80 ℃平衡30 min,固相微萃取针萃取30 min后萃取针在进样口解吸5 min。

气相色谱条件:色谱柱为HP-5MS毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);进样量1 μL,载气流速1.0 mL/min,进样模式不分流;程序升温条件为初始温度45 ℃,保持4 min,以6 ℃/min升至130 ℃,保持6 min,再以10 ℃/min升至230 ℃,保持8 min。

质谱条件:电子电离(electron ionization,EI)源;电子能量70 eV;传输线温度250 ℃;离子源温度230 ℃;四级杆温度180 ℃;溶剂切除时间2 min;质量扫描方式为全扫描。

定性定量方法:根据全扫图中母离子信息,利用美国国家标准与技术研究院(national institute of standards and technology,NIST)MS Search2.3数据库做物质鉴定,对检测出得各组分定性分析,并用峰面积归一化法计算各成分相对含量。

1.3.5 数据处理与分析

采用SPSS 23.0对枇杷果酒中挥发性风味物质进行主成分分析和样品聚类分析[22-23]。以果酒风味物质累计方差贡献率达>85%为标准,确定主成分个数以及各主成分中因子;采用Origin Pro 2021绘图。

2 结果与分析

2.1 不同护色处理的枇杷果酒护色效果比较

由图1可知,与未经护色发酵的样品3#相比,采用蒸汽灭酶的样品1#、添加抗坏血酸和柠檬酸的样品2#及添加SO2的样品4#均对果酒护色明显效果。其中,未经护色处理的果酒呈深咖啡色,色泽氧化严重;采用加热灭酶(70 ℃处理20 min)样品5#对果酒的护色有一定效果,优于蒸汽灭酶,但果酒存在一定氧化;采用添加抗坏血酸、柠檬酸与加热灭酶的复合护色处理,果酒色泽与新鲜大五星枇杷清汁色泽相近,护色效果最佳,添加SO2护色效果次之。

图1 不同护色处理枇杷果酒护色效果

Fig.1 Color-protection effect of loquat fruit wines with different color-protection treatment

2.2 不同护色处理方式枇杷果酒有机酸分析

由表2可知,各样品中含有酒石酸、苹果酸、乳酸、乙酸、柠檬酸、丁二酸及富马酸,且以5#样品丁二酸含量最高(1 140.83 mg/L),含量最低的是富马酸(1.78 mg/L);与3#样品(未采取护色)相比,1#样品中苹果酸、乳酸、柠檬酸、丁二酸分别增加了20.81%、21.56%、185.35%、117.27%,酒石酸、乙酸含量分别降低35.29%、55.38%;2#样品中苹果酸、柠檬酸、丁二酸含量分别增加12.18%、170.74%、101.88%,酒石酸、乳酸、乙酸含量分别降低56.87%、11.71%、50.07%;4#样品中苹果酸、乳酸、柠檬酸、丁二酸含量分别增加10.95%、18.43%、36.98%、73.02%,酒石酸、乙酸含量降低66.75%、33.50%、50.37%;5#样品中苹果酸、柠檬酸、丁二酸含量分别增加102.94%、1 260.36%、122.42%,酒石酸、乳酸、乙酸含量分别降低63.25%、49.92%、58.81%;与未经护色处理的果酒3#相比,采用护色处理后果酒中酒石酸及乙酸含量均显著降低(P<0.05),果酒中苹果酸、柠檬酸、丁二酸及富马酸(4#除外)均有所增加。2#样品与4#样品相比,果酒中苹果酸含量差异不显著(P>0.05),其他有机酸含量存在显著差异(P<0.05),其中,酒石酸、柠檬酸、丁二酸和富马酸含量显著高于4#样品(P<0.05)。

表2 不同护色处理枇杷果酒有机酸含量对比

Table 2 Comparison of organic acid contents of loquat fruit wines with different color-protection treatment

注:“ND”表示未检出或低于检出限,不同小写字母表示存在显著差异(P<0.05)。下同。

果酒中有机酸对果酒风味及色泽的平衡具有重要作用,并会影响到酒中各类物质的化学平衡,酸度对酒品质特别是滋味产生重要影响,可通过后期调配工艺平衡果酒中有机酸相对含量[24]。相对3#样品,酒石酸在各样品中呈下降趋势,主要原因是发酵过程菌种对酒石酸的分解作用,其中4#样品中酒石酸含量最低,原因可能是该样品未经加热处理,原料带入的部分霉菌及细菌等对酒石酸的分解,而其他三个样品都采用了热处理方式,原料自带的微生物被杀死;乙酸主要通过发酵形成,3#样品乙酸含量相对较高,其他样品乙酸含量较低,可能是通过加热添加抗氧化剂等方式杀死或抑制了乙酸菌的代谢,3#样品未采用任何护色方式,酒精发酵的同时醋酸菌代谢活跃,产生了较多的乙酸;整体上,样品中苹果酸低于乳酸含量(5#除外),可能是酒精发酵后进行苹果酸—乳酸发酵的结果。柠檬酸在5#样品中含量相对较高,可能是发酵过程未能较好的代谢。3#样品丁二酸含量相对较低,可能是原料含有微生物在发酵过程的分解作用,其他通过加热或添加护色剂等杀死或抑制了原料含有微生物[25]。因此,在护色效果较好的2#和4#样品中,2#样品相对有利于保留有机酸类成分(乳酸和乙酸除外)。

2.3 不同护色处理枇杷果酒氨基酸分析

由表3可知,5种样品中,除精氨酸、酪氨酸、丙氨酸和蛋氨酸可能是发酵过程氨基酸之间转化或低于检出限等因素未检出外,其余13种游离氨基酸均检出,其中,必需氨基酸共检测出7种,5种样品游离氨基酸总含量在217.52~237.73 mg/100 mL,必需氨基酸总含量在27.71~35.12 mg/100 mL。总体上经护色处理后的样品游离氨基酸总含量高于未经护色处理的样品,脯氨酸含量在各样品中相对最高。

表3 不同护色处理枇杷果酒氨基酸含量对比

Table 3 Comparison of amino acid content of loquat fruit wines with different color-protection treatment mg/100 mL

注:“*”表示必需氨基酸。

5个样品中,5#样品的脯氨酸含量最高(150.94mg/100mL),3#样品赖氨酸含量最低(0.48 mg/100 mL)。游离态氨基酸根据其呈味特征可分为苦味、芳香族、甜味、鲜味及无味氨基酸。苦味氨基酸使果酒具有一定苦涩感,可通过后期调配工艺平衡果酒苦味。芳香族氨基酸对果酒风味有一定增加作用。甜味氨基酸总量占比最低,但对平衡果酒口感有一定作用。鲜味氨基酸占比最高,主要是因为脯氨酸含量极高,鲜味氨基酸不影响其他味觉,对增强果酒风味特征,在酒类增味方面效果良好[26]。

与3#样品(未采取护色)相比,1#样品中苦味、芳香族、甜味和无味氨基酸总量分别增加2.58%、2.76%、0.60%、0.41%,鲜味氨基酸降低2.29%;2#样品中苦味、芳香族、甜味和无味氨基酸总量分别增加1.75%、3.61%、0.35%、0.07%,鲜味氨基酸降低3.11%;4#样品苦味、芳香族、甜味、鲜味和无味氨基酸总量分别增加0.74%、3.41%、0.99%、2.32%、0.23%;5#样品苦味氨基酸总量降低1.62%,芳香族、甜味、鲜味和无味氨基酸总量分别增加7.00%、7.45%、6.88%、0.50%;与未经护色处理的果酒3#相比,采用护色处理后4种果酒中芳香族氨基酸、甜味氨基酸及无味氨基酸总均有所增加,1#、2#、4#样品中苦味氨基酸含量增加,1#、2#样品中鲜味氨基酸含量降低,5#样品中苦味氨基酸含量降低。果酒在发酵过程中,酵母菌种需要利用大量氨基酸作为氮源,已满足自身繁殖和代谢需求,3#样品中苏氨酸、丝氨酸、甘氨酸、脯氨酸、赖氨酸及胱氨酸含量相对较低,可能是未采用加热或添加护色剂处理,原料带入的部分微生物参与了这几种氨基酸的分解代谢。组氨酸、天冬氨酸3#样品中含量最高,可能是原料中这两个氨基酸含量相对过量,能满足微生物繁殖代谢的同时,还大量保留在果酒中[27]。对比护色效果较好的2#和4#样品中,2#样品苦味氨基酸、芳香族氨基酸总量高于4#样品,甜味氨基酸、鲜味氨基酸、无味氨基酸总量略低于4#样品,酿酒师可以根据期望酒体呈味风格选择相应的护色处理。

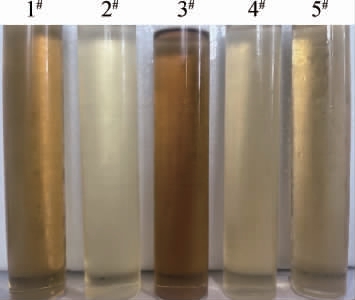

2.4 不同护色工艺处理枇杷果酒主要挥发性风味物质分析

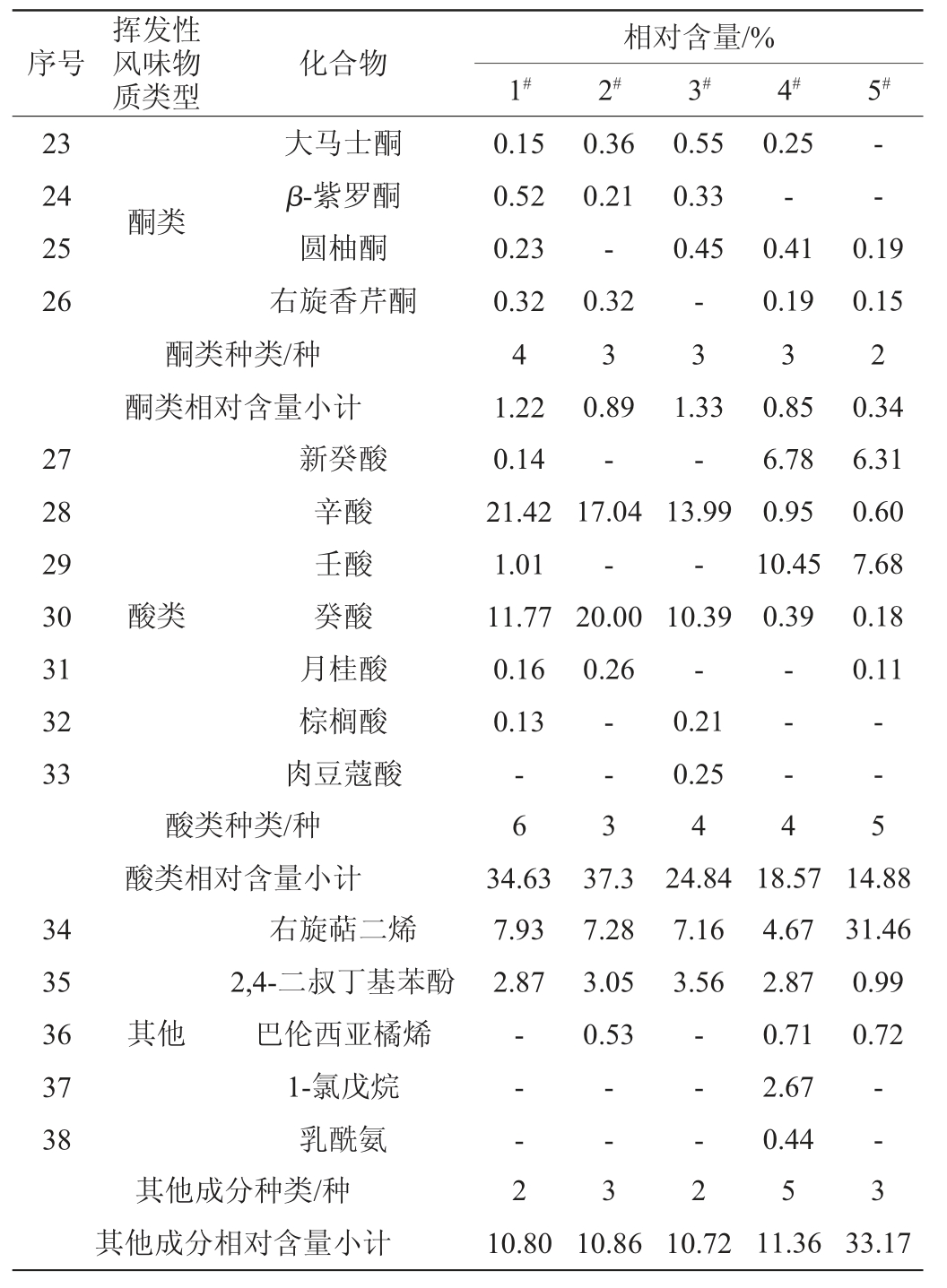

5种枇杷果酒主要挥发性风味物质检测结果见表4。

表4 5种枇杷果酒主要挥发性风味物质检测结果

Table 4 Determination results of main volatile flavor compounds of 5 loquat fruit wines

续表

注:“-”表示未检出。

由表4可知,所有果酒样品中共鉴定出38种主要风味物质,其中,酯类12种、醇类7种、醛类3种、酮类4种、酸类7种及其他类5种。其中,辛酸乙酯、乙酸苯乙酯、癸酸乙酯、苯乙醇、辛酸、右旋萜二烯、2,4-二叔丁基苯酚是5种护色工艺处理后枇杷果酒共有的风味物质。与未经护色处理的3#比较,1#、5#样品的酯类种类分别减少1种、2种,2#、4#样品的酯类物质种类均减少3种;不同护色处理有利于醇类物质形成,几种护色方式醇类种类数量和相对含量总量均增加;2#、4#处理方式对醛类物质影响较大,其中2#、4#样品均未检测出3#样品中含有的醛类成分;与未经护色处理的3#比较,2#、4#样品含有的酮类物质种类和相对含量总和较接近;护色工艺有利于酸类总含量增加,其中2#样品相对含量增加量最高;除1#样品,其他挥发性成分在种类和相对含量总和上均有所增加。

果酒风味物质中,主要具有果香及芳香成分的有乙酸乙酯(水果香味)、正己酸乙酯(菠萝水果香)、辛酸乙酯(有果实和酒样香气)、月桂酸乙酯(具有甜香、花果香气味)、棕榈酸乙酯(呈微弱果爵和奶油香气)、壬酸乙酯(有玫瑰香气)、癸酸乙酯(似坚果的香气)、苯乙醇(具有温和玫瑰花气味)、4-萜烯醇(暖胡椒香)、香茅醇(玫瑰花香)、庚醇(鲜柠檬似香气)、苯甲醛(苦杏仁、樱桃及坚果香)、壬醛(强烈的甜橙气息)、β-紫罗酮(具有柏木、覆盆子等香气)、圆柚酮(具有圆柚、柑桔、橙子的气味)、右旋香芹酮(呈香芹和黑面包香味)、月桂酸(略带月桂油气味)、十一酸(椰子样香气)、巴伦西亚橘烯(呈柑橘似香气)、α-萜品烯和萜品油烯(有类似柠檬香味)[28-31],这些香气成分对果酒的风味贡献较大。热处理的护色工艺处理后有利于正己酸乙酯、乙酸异戊酯、癸酸乙酯、异戊醇、右旋香芹酮等成分的生成;添加SO2护色有利于乙酸异戊酯、乙酸苯乙酯、丁酸乙酯、苯乙醇、新癸酸、壬酸的生成;添加抗坏血酸、柠檬酸结合热处理的复合护色处理有利于庚醇、右旋香芹酮、2-己醇、癸酸生成。对比3#样品与护色效果相对较好的2#、4#样品,2#、4#样品酯类、醛类物质种类和相对含量均降低,酮类物质种类数量不变,2#样品醇类物质种类增加4种。2#和4#为护色效果较好的样品,其中2#样品采用复合工艺护色有利于高级醇种类增加,4#样品采用SO2护色有利于苯乙醇、壬酸等物质相对含量的增加[25],酿酒师可根据酒体的风格选择适宜的护色工艺。

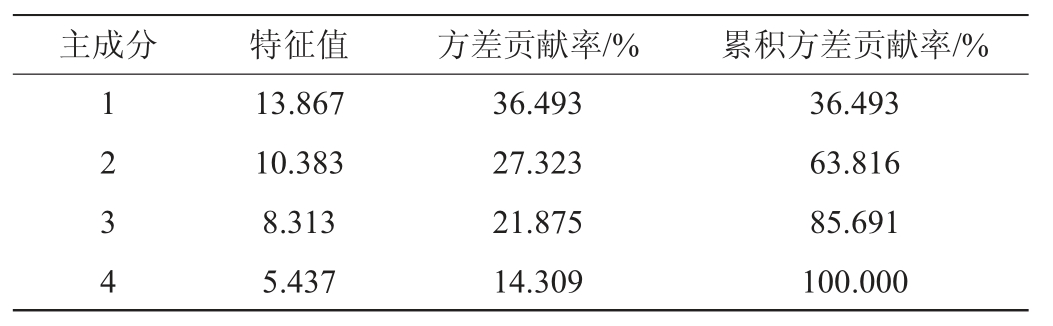

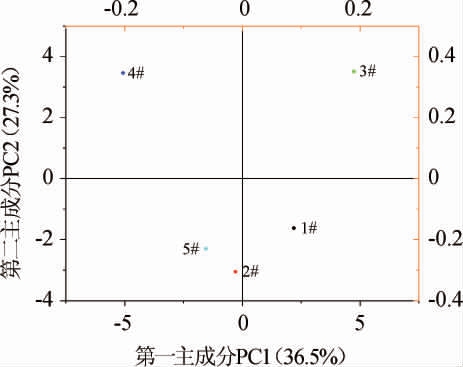

2.5 5种果酒中风味物质主成分分析

对不同样品中挥发性风味物质进行主成分分析,特征值大小代表了矩阵正交化后所对应特征向量对于整个矩阵的贡献程度。由表5可知,前3个主成分对应的特征值均>1,累计方差贡献率为85.691%,故选取前三个主成分,可反映枇杷果酒中挥发性风味物质大部分信息。

表5 主成分特征值及方差贡献率

Table 5 Eigenvalue and variance contribution rate of principal components

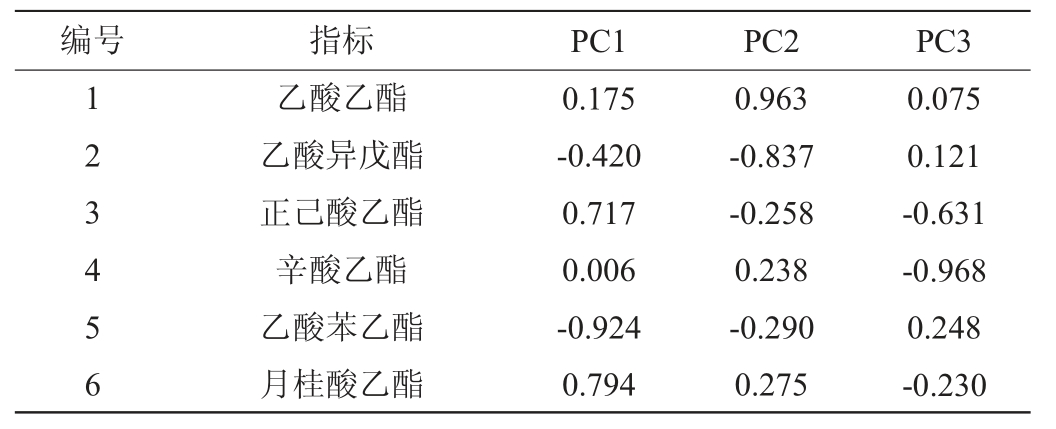

因子载荷值表示果酒中风味物质对主成分载荷的相对大小和影响方向,数值表示原变量对因子影响大小,正负表示变化方向[32]。风味物质主成分旋转后载荷矩阵见表6。

表6 挥发性风味物质主成分旋转后载荷矩阵

Table 6 Principal component loading matrix after rotating of volatile flavor components

续表

注:旋转方法为凯撒正态化最大方差法,旋转在12次迭代后收敛。

由表6可知,第1主成分中载荷较高的果酒风味物质有乙酸苯乙酯、异戊醇,载荷值绝对值>0.920,乙酸苯乙酯高度负相关(载荷系数绝对值>0.9),异戊醇高度正相关。第1主成分公因子方差贡献率最大,为36.493%,说明第1主成分对果酒风味品质影响最大;第2主成分中乙酸乙酯、甲氧基乙酸庚酯、壬醛、癸醛、肉豆蔻酸载荷值均>0.930,且均为正向影响,第2主成分方差贡献率为27.323%;第3主成分中辛酸乙酯、癸酸乙酯、2-十二醇、右旋萜二烯含量的载荷值较大,呈负相关,载荷值为分别-0.968、-0.949、-0.960、-0.997,2,4-二叔丁基苯酚呈正相关,载荷值为0.949,第3主成分的方差贡献率为21.875%。

不同样品PCA得分见图2。由图2可知,样品区分效果较好,5种果酒均位于95%置信区间内。由图2亦可知,3#、4#、1#样品分别独立分布于第1、第2和第4象限,2#及5#样品位于第3象限,其中1#、2#、5#样品在PC2上较接近,主要位于PC2负半轴,2#果酒PC1得分接近0,主要位于PC2负半轴,说明其分布特征主要受主成分2影响,因此2#、5#样品相对聚集较好,再与1#样品聚集,可能与三个样品都采取加热护色处理工艺有一定关系。3#和4#样品远离其他样品分布在第1和2象限,说明其挥发性风味物质组成和含量差异较大。

图2 基于挥发性风味成分不同护色处理枇杷果酒的主成分分析得分图

Fig.2 Principal component analysis score plot of loquat fruit wines treated with different color-protection treatment based on volatile flavor components

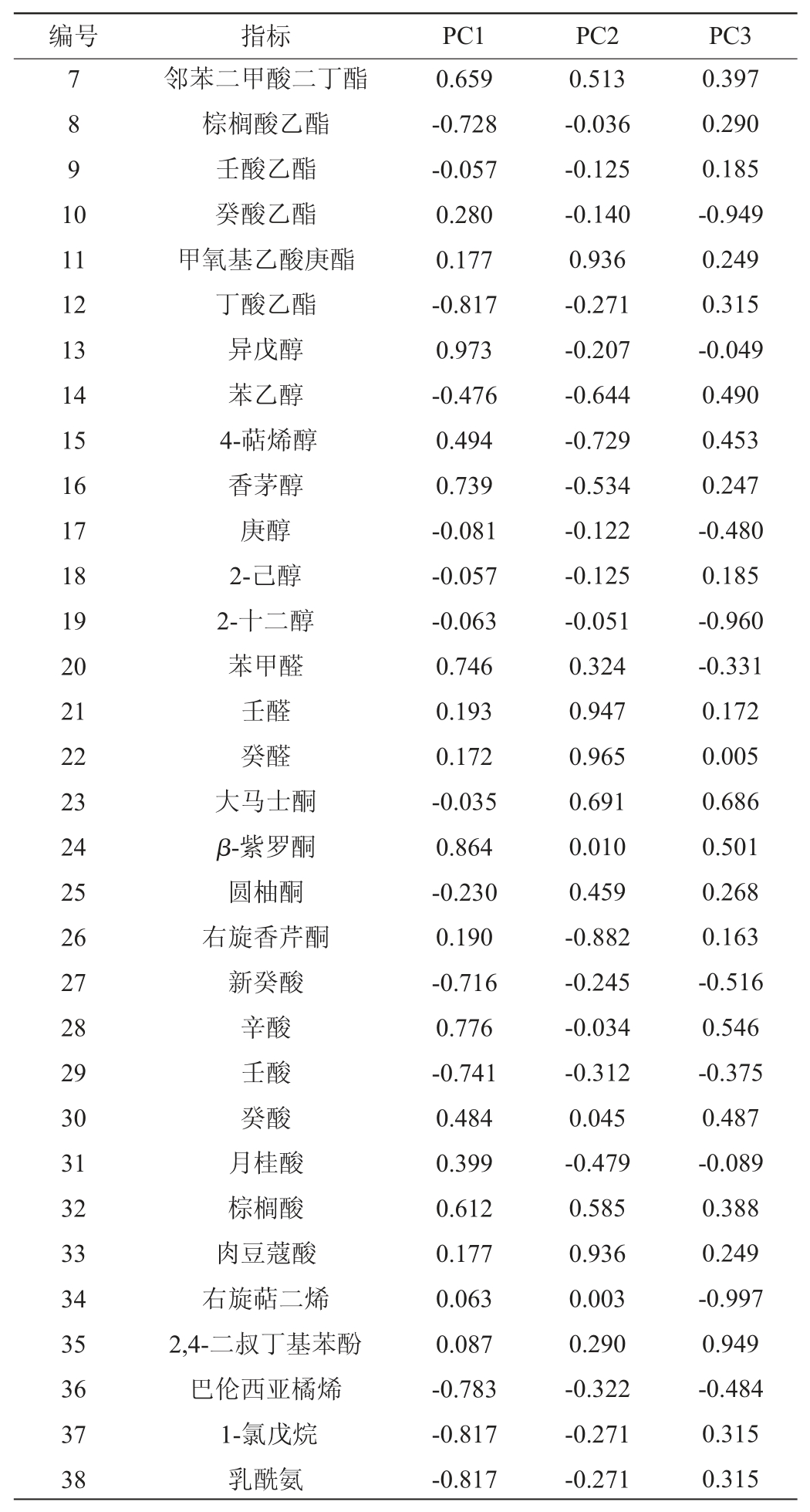

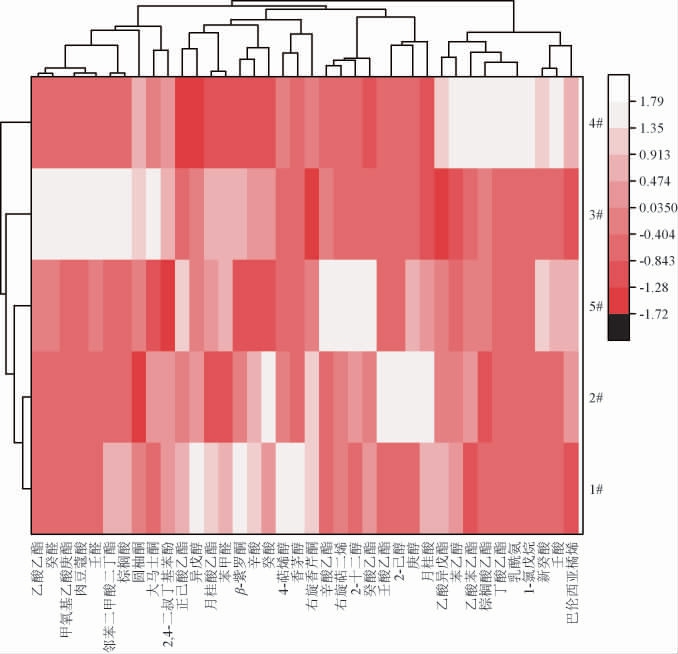

2.6 枇杷果酒样品聚类分析

对5个果酒样品进行聚类分析,结果见图3。

图3 5种枇杷果酒挥发性风味物质聚类分析热图

Fig.3 Heat map of cluster analysis of volatile flavor components of 5 loquat fruit wines

由图3可知,4#样品独立聚为第一类,第二类聚集了其余4个样品,4个样品中,1#、2#样品先聚集为一类,再与5#样品聚类为一类,最后与3#样品聚集为一大类。与主成分分析比较,1#、2#和5#样品远离其他2个样品,1#、2#和5#样品较集中,聚类结果与主成分分析结果基本一致。果酒风味物质主要聚集为四类,第一类聚集了乙酸乙酯、甲氧基乙酸庚酯、壬醛、葵醛酸等;第二类聚集了正己酸乙酯、辛酸乙酯、右旋萜二烯、癸酸乙酯等;第三类聚集了壬酸乙酯、月桂酸、β-紫罗酮、辛酸、异戊醇、右旋香芹酮等;第四类聚集了乙酸异戊酯、棕榈酸乙酯、丁酸乙酯、苯乙醇、巴伦西亚橘烯、圆柚酮等;这4大类各风味物质能先聚集在一起,说明他们之间具有较强相关性,第一类聚集的乙酸乙酯、甲氧基乙酸庚酯、壬醛、葵醛等挥发性成分在1#样品中含量相对较高;第二类聚集的辛酸乙酯、右旋萜二烯、癸酸乙酯等挥发性成分在5#样品中含量相对较高;第三类聚集的壬酸乙酯、2-己醇、庚醇、月桂酸、辛酸、异戊醇、4-萜烯醇、香茅醇在1#和2#样品中含量相对较高;第三类聚集的乙酸异戊酯、棕榈酸乙酯、丁酸乙酯、苯乙醇、乙酸苯乙酯在4#样品中含量相对较高。

3 结论

采用5种不同护色处理发酵枇杷果酒,护色效果2#>4#>5#>1#>3#,即添加抗坏血酸、柠檬酸结合加热处理的复合护色效果相对较好,其次是添加SO2。与4#样品比较,2#样品相对有利于保留有机酸类成分(乳酸和乙酸除外),与3#样品比较,2#果酒中酒石酸、乙酸含量均有所降低,果酒中苹果酸、柠檬酸、丁二酸及富马酸均有所增加。

与未经护色的3#样品比较,2#和4#样品苦味、芳香族、甜味氨基酸含量均较高,鲜味氨基酸含量差异不大。与未护色的3#样品比较,2#样品中酯类增加2种(乙酸异戊酯、壬酸乙酯),醇类增加3种(4-萜烯醇、庚醇、2-己醇、2-十二醇),酮类增加1种(右旋香芹酮),其他成分1种(巴伦西亚橘烯)。PCA结果表明,不同果酒样品中主要风味物质为辛酸乙酯、乙酸苯乙酯、癸酸乙酯、苯乙醇等,聚类分析表明,5个样品共聚为三个大类。综上,抗坏血酸、柠檬酸结合加热处理的复合护色处理发酵枇杷果,其护色效果最佳,添加SO2护色效果次之,两种护色处理对发酵后果酒中有机酸、游离氨基酸及挥发性成分种类和含量有一定差异,酿酒师应根据期望酿造的酒体风格选择护色处理。

[1]王会良,龚林忠,王富荣,等.湖北省通山县枇杷园土壤养分状况与分布特征[J].湖北农业科学,2022,61(12):61-66.

[2]陈秀萍,苏文炳,蒋际谋,等.枇杷不同组织中主要三萜酸含量多样性分析[J].果树学报,2022,39(4):621-630.

[3] LIU Y L,ZHANG W N,XU C J,et al.Biological activities of extracts from loquat(Eriobotrya japonica Lindl.):A review[J].Int J Mol Sci,2016,17(12):1983.

[4]张丹华.枇杷主要叶斑病病原真菌鉴定及多样性分析[D].重庆:西南大学,2017.

[5]张正周,付婷婷,李莹露,等.臭氧对“大五星”枇杷贮藏保鲜效果的影响[J].食品科学,2011,32(20):282-285.

[6]李建中,高丽.重庆地区大五星枇杷栽培管理技术[J].西南园艺,2005(5):56-58.

[7]李雪,高飞虎,张雪梅,等.重庆大五星枇杷果实营养品质分析[J].南方农业,2018,12(28):41-43.

[8]王家利,辛秀兰,陈亮,等.气相色谱-质谱法分析比较不同酵母发酵红树莓果酒的香气成分[J].食品科学,2014,35(6):107-112.

[9]胡来丽,秦礼康,王玉珠.百香果全果与果汁发酵酒滋味成分及香气成分对比[J].食品与机械,2021,37(12):10-19.

[10]张秀玲,汲润,李凤凤,等.发酵工艺对蓝靛果酒功能性及香气成分的影响[J].食品科学,2022,43(10):189-198.

[11]佟尧,吴紫薇,陈娟,等.雪梨枇杷果酒主发酵工艺优化及挥发性成分分析[J].食品工业科技,2020,41(9):193-199.

[12]袁敏,王巧碧,赵欠,等.催陈方法对白肉枇杷果酒品质的影响[J].食品与机械,2016,32(12):108-114.

[13]王锦涛.枇杷果实成熟特性及其发酵果酒香气研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2018.

[14]蒲彪,张瑶,刘云.枇杷酒陈酿期间香气成分的变化[J].食品科学,2011,32(14):293-297.

[15]陈贤爽.加工处理对枇杷果汁品质的影响[D].杨凌:西北农林科技大学,2016.

[16]杨越.优良苹果酒发酵菌株筛选与苹果酒酿造工艺研究[D].邯郸:河北工程大学,2018.

[17]潘明,袁先铃.枇杷果酒的护色工艺研究[J].酿酒科技,2006(9):68-70.

[18]郑玉琳,周文敏,何映江,等.云南黄泡果酒酿造工艺优化及抗氧化活性研究[J].食品安全质量检测学报,2022,13(6):1927-1934.

[19]张鑫,郭雨婷,孙时光,等.猕猴桃果酒发酵过程中色泽变化因素的相关性研究[J].食品研究与开发,2019,40(6):99-104.

[20]付平,吴天祥,吴力亚,等.贵州传统香禾糯酒成分分析及其酒体抗氧化活性评价[J].现代食品科技,2021,37(10):261-269,78.

[21]付勋,聂青玉,张艳,等.不同商业酵母发酵猕猴桃血橙果酒风味物质的主成分分析及聚类分析[J].中国酿造,2022,41(5):212-217.

[22]廖丽,毛晓云,王秋蓉,等.不同酿酒酵母对脆红李果酒品质的影响[J].食品与发酵工业,2020,46(20):127-134.

[23]AMOUSSA A M O,ZHANG L X,LAGNIKA C,et al.Effects of preheating and drying methods on pyridoxine,phenolic compounds,ginkgolic acids,and antioxidant capacity of Ginkgo biloba nuts[J].J Food Sci,2021,86(9):4197-4208.

[24]段珍珍,袁敏,常荣,等.有机酸及挥发性香气在枇杷醋加工中的变化及其对品质的影响[J].食品与发酵工业,2017,43(12):114-123.

[25]万鹏,刘亮,潘思轶,等.热处理对荔枝果汁品质的影响[J].食品科学,2010,31(7):22-27.

[26]胡来丽,秦礼康,王玉珠.百香果全果与果汁发酵酒滋味成分及香气成分对比[J].食品与机械,2021,37(12):10-19.

[27]盖宝川,籍保平,张泓,等.苹果酒发酵过程中酵母对氨基酸利用的研究[J].食品与发酵工业,2005,31(11):34-38.

[28]刘亚娜,杨华,郭德军.3种酵母发酵生产红树莓酒香气成分的GC-MS分析[J].食品科学,2015,36(12):160-165.

[29] HUANG J T,LI H C,WANG Y Q,et al.Evaluation of the quality of fermented kiwi wines made from different kiwifruit cultivars[J].Food Biosci,2021,42:101051.

[30]郑洁,江东,张耀海,等.我国主要金柑品种果皮中风味物质比较[J].食品科学,2015,36(6):145-150.

[31]张新蕊.桑葚酒发酵过程中特征风味分析和体外抗氧化活性研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2020.

[32]陈梦音,王琳琳,韩玲,等.基于主成分和聚类分析的曲拉品质的综合评价[J].食品科学,2017,38(13):102-107.