刺五加茶是以五加科五加属植物刺五加(Acanthopanax senticosus)的叶子部分采用制茶工艺开发的新型茶品[1]。含有丰富的黄酮、多酚和多糖等活性成分,具有抗氧化、抗应激、降血糖、抗疲劳、抗肿瘤、免疫调节、保护心脑血管和双向调节中枢神经系统等功效[2],目前包括东北在内的多个地区的人们把刺五加茶作为日常饮品之一。近些年来,随着人们物质条件的改善,现有茶制品已无法满足人们对产品个性化、多样化的需求,因此,包括茶酒在内的诸多新型茶制品被推向市场。茶酒是以茶叶为原料利用发酵工艺或浸提配制工艺制成的一种新型饮品,兼具茶的清香和酒的醇柔,且具有一定的营养保健价值,因此,逐渐被消费者接受[3]。

糙米为稻谷脱去颖壳后的完整米粒,从外到内依次由米糠层、胚乳和胚芽组成,是一种典型的全谷物食品[4]。糙米不但富含多种营养物质,还含有包括γ-氨基丁酸在内的多种保健功能因子,因此,糙米被推崇为营养与保健兼具的健康食品[5]。然而,糙米食用口感粗糙、风味不佳、且不易蒸煮、人体难以消化吸收,这些都限制了人们对它的食用[6]。近年来,挤压重组造粒技术方兴未艾,利用该技术生产的挤压重组米营养丰富,淀粉预糊化程度高,蒸煮时间短,并伴有一定的米香味,因此,将挤压重组造粒技术用于糙米的加工可一定程度的改善其食用品质[7]。挤压重组糙米淀粉含量减少,还原糖和糊精的含量增加,且熟化时间变短,这些都有益于酒精发酵,因而可视为新型的酿酒原料之一[8]。鉴于此,本研究以挤压重组糙米制备的蒸馏酒为酒基、刺五加茶汁为茶基,佐以甜味剂赤藓糖醇和酸味剂柠檬酸,以感官综合评分为评价指标,采用单因素试验结合正交试验对其配方设计进行优化,并在此基础上,对研发的挤压重组糙米-刺五加茶酒(简称茶酒)进行品质分析及抗氧化能力评价,以期获得一款符合市场需求的新型健康茶酒,进而为提升糙米和刺五加茶的应用价值、丰富产品形式提供一定的数据支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

糙米:市售;刺五加茶:抚松县弘愿茶叶有限公司;赤藓糖醇:郑州市伟丰生物科技有限公司;柠檬酸(分析纯):山东柠檬生化有限公司;甜酒曲:安琪酵母股份有限公司;1,1-二苯基-2-苦基肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)、三羟甲基氨基甲烷(tris-hydroxymethyl aminomethane,Tris):美国Sigma-Aldrich公司;乙腈(色谱纯):美国TEDIA公司;芦丁标准品、没食子酸标准品、无水葡萄糖标准品、紫丁香苷标准品、异嗪皮啶标准品(均为色谱纯):上海源叶生物科技有限公司;其他所用试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

MZ-SY280-JB5A发酵酿酒一体机:中山市奥尼亚电器有限公司;DHG-9240A电热恒温鼓风干燥箱:上海一恒科学仪器有限公司;SHB-III循环水式真空泵:巩义市英峪华科仪器有限公司;HK-180万能粉碎机:广州市旭朗机械设备有限公司;SevenCompact pH计、XS204电子分析天平:瑞士METTLER TOLEDO公司;DK-98IIA电热恒温水浴锅:天津泰斯特仪器有限公司;CM-5分光测色仪:日本KONICA MINOLTA公司;3-18K冷冻离心机:德国SIGMA公司;WYA-2W阿贝折射仪:上海精科仪器有限公司;CARY100紫外分光光度计:美国VARIAN公司;U3000高效液相色谱仪:美国Thermo Fisher公司。

1.3 试验方法

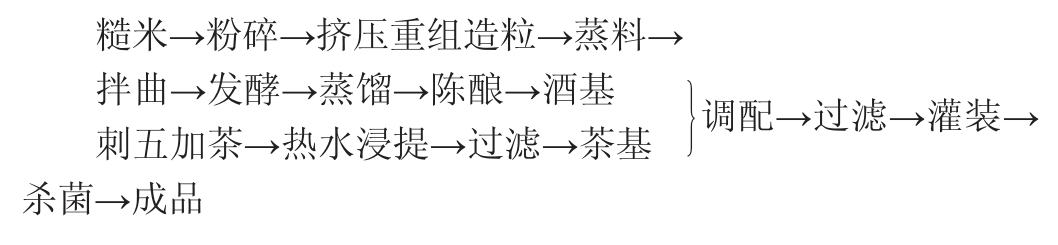

1.3.1 茶酒制作工艺流程及操作要点

操作要点[3]:

酒基的制备:

(1)糙米粉制备:挑选无霉蛀、去除杂质的糙米进行粉碎并过80目筛,制成糙米粉;

(2)挤压重组造粒:将糙米粉混合调质,在水分含量31%、螺杆转速350 r/min,模头温度75 ℃和干燥温度65 ℃工艺参数下,进行挤压重组造粒;

(3)蒸料:把制备的挤压重组糙米与水按1∶0.8(g∶mL)混合,并放入电饭锅内快速蒸煮20 min;

(4)拌曲:将蒸煮好的挤压重组糙米饭放凉,分别加入相同质量的白开水和0.5%的酒曲粉搅拌均匀;

(5)发酵:将拌完曲的挤压重组糙米饭放入发酵酿酒一体机中,恒温发酵7 d;

(6)蒸馏:发酵结束后,利用发酵酿酒一体机进行蒸馏,去除“酒头”和“酒尾”,取中间段放入酒瓶中密封保存;

(7)陈酿:将装有挤压重组糙米酒的酒瓶于4 ℃条件下低温陈酿30 d左右,至制备的酒基酒精度为(28±1.0)%vol。

茶基的制备:

(1)热水浸提:将刺五加茶与纯净水按料液比1∶20(g∶mL)放入浸提罐中,70 ℃恒温浸提90 min;

(2)过滤:用滤膜为5 μm的布式漏斗过滤刺五加茶汁。

茶酒的制备:

(1)调配:将酒基、茶基、甜味剂(赤藓糖醇)和酸味剂(柠檬酸)按配方比例充分搅拌混合制成茶酒;

(2)过滤:用装有硅藻土、滤膜为0.45 μm的布式漏斗过滤茶酒;

(3)灌装:向玻璃酒瓶中定量注入一定体积的茶酒;

(4)杀菌:将封盖瓶装的茶酒85 ℃灭菌30 min。

1.3.2 感官评价

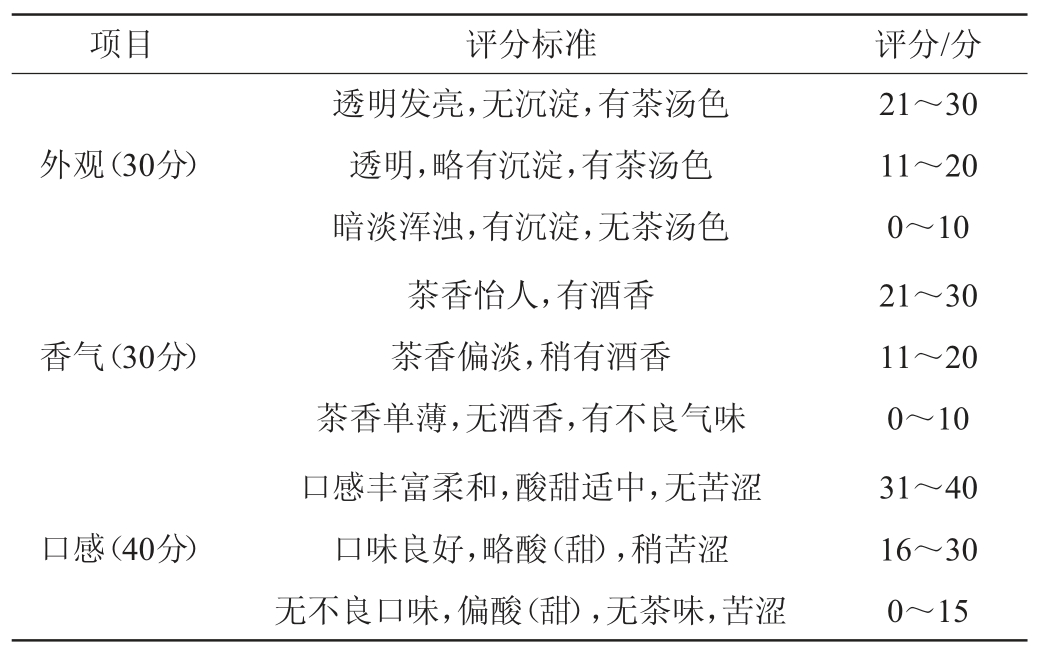

选定7名测评人员对不同配方比例的茶酒的外观、香气和口感进行感官评定,取7人的平均分为最终感官综合评分,满分为100分,感官评定标准见表1。

表1 茶酒的感官评定标准

Table 1 Sensory evaluation standards of tea wine

1.3.3 挤压重组糙米-刺五加茶酒配方优化

(1)单因素试验

通过前期试验确定影响茶酒感官综合评分的因素为酒基与茶基的体积比、甜味剂(赤藓糖醇)和酸味剂(柠檬酸)的添加量。因此,以感官综合评分为评价指标,考察酒基和茶基的体积比(0.25∶1、0.5∶1、0.75∶1、1∶1、1.25∶1)、赤藓糖醇添加量(2%、4%、6%、8%、10%)和柠檬酸添加量(0.08%、0.11%、0.14%、0.17%、0.20%)对感官综合评分的影响。

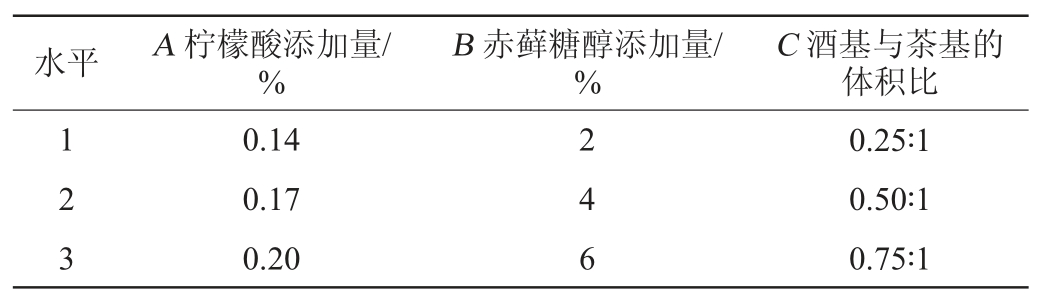

(2)正交试验

在单因素的基础上,以酸味剂(柠檬酸)添加量(A)、甜味剂(赤藓糖醇)添加量(B)、酒基与茶基体积比(C)为考察因素,感官综合评分为评价指标,采用L9(34)正交试验对茶酒的配方进行优化,正交试验因素与水平见表2。

表2 茶酒配方优化正交试验因素与水平

Table 2 Factors and levels of orthogonal tests for formula optimization of tea wine

1.3.4 产品品质分析

(1)基本理化品质分析

酒精度的测定:采用酒精计法[9];总酸的测定:采用酸碱滴定法,以酒石酸计[10];pH值的测定:采用pH计法[11];可溶性固形物:采用阿贝折光仪法[12];透光率的测定:采用紫外-可见分光光度计法,以蒸馏水为对照,在波长680 nm处测定茶酒的透光率[13];总糖的测定:采用3,5-二硝基水杨酸比色法[14];色差的测定:将茶酒置于比色皿中,利用色彩色差计的CIELAB表色系统测定茶酒的L*,a*,b*值[15]。

(2)活性成分和特征成分检测

总黄酮含量的测定参考AN K等[16]的方法;总多酚含量的测定参考DERAKHSHAN Z等[17]的方法;多糖含量的测定参考CHEN F等[18]的方法;刺五加特征成分(紫丁香苷和异嗪皮啶)含量测定参考霍金海等[19]的方法,色谱条件为色谱柱Waters Symmetry C18(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液,梯度洗脱,流速为1 mL/min,柱温为25 ℃,检测波长为265 nm,进样量为10 μL。

1.3.5 抗氧化能力评价

对DPPH自由基清除能力的测定参考CARMONAJIMENEZ Y等[20]的方法;对羟基自由基(·OH)清除能力的测定参考TEKOS F等[21]的方法;对超氧阴离子自由基(O2-·)清除能力的测定参考屈慧鸽等[22]的方法。

1.3.6 数据处理

每组试验都进行3次平行试验,所得数据以均值表示,采用Origin 8.5软件进行统计分析和作图,正交试验采用SPSS18.0软件进行设计与分析。

2 结果与分析

2.1 挤压重组糙米-刺五加茶酒配方优化单因素试验

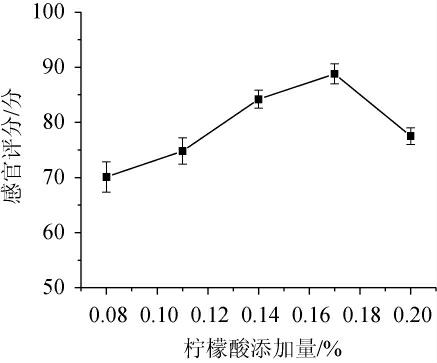

2.1.1 柠檬酸添加量对茶酒感官评分的影响

选取酒基与茶基的体积比为0.75∶1,赤藓糖醇添加量为6%,考察不同柠檬酸添加量对茶酒感官综合评分的影响,结果见图1。由图1可知,在设定的柠檬酸添加量范围内,感官评分随着柠檬酸添加量的增加先升高后降低,当柠檬酸添加量为0.17%时,感官评分最高。这可能是由于适量的柠檬酸可有效的增加茶酒的滋味,改善口感,而当柠檬酸添加过多时,会使得茶酒偏酸,进而影响口感。故最佳柠檬酸添加量为0.17%。

图1 柠檬酸添加量对茶酒感官评分的影响

Fig.1 Effect of citric acid addition on sensory score

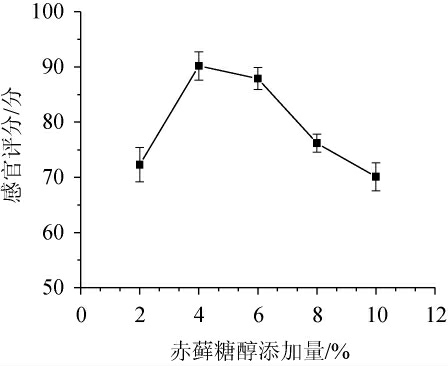

2.1.2 赤藓糖醇添加量对茶酒感官评分的影响

选取酒基与茶基的体积比为0.75∶1,柠檬酸添加量为0.14%,考察不同赤藓糖醇添加量对茶酒感官评分的影响,结果见图2。由图2可知,在设定的赤藓糖醇添加量范围内,感官评分随着赤藓糖醇添加量的增加先升高后降低,当赤藓糖醇添加量为4%时,感官评分最高。这可能是由于适量的赤藓糖醇可增加茶酒的甜度,适口性更强,而当赤藓糖醇添加过多时,会使得茶酒偏甜,进而影响口感。故最佳赤藓糖醇添加量为4%。

图2 赤藓糖醇添加量对茶酒感官评分的影响

Fig.2 Effect of erythritol addition on sensory score

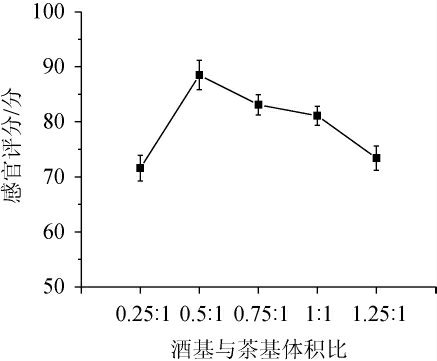

2.1.3 酒基与茶基体积比对茶酒感官评分的影响

选取赤藓糖醇添加量为6%,柠檬酸添加量为0.14%,考察不同酒基与茶基的体积比对茶酒感官评分的影响,结果见图3。由图3可知,在设定的酒基与茶基体积比范围内,感官综合评分随着基酒与茶基体积比的增加先升高后降低,当酒基与茶基的体积比为0.5∶1时,感官评分最高。这可能是由于适宜的酒基与茶基的体积比可使得酒香与茶香融合更佳,外观色泽也更加怡人。故酒基与茶基最佳体积比为0.5∶1。

图3 酒基与茶基的体积比对茶酒感官评分的影响

Fig.3 Effect of volume ratio of tea base and wine base on sensory score

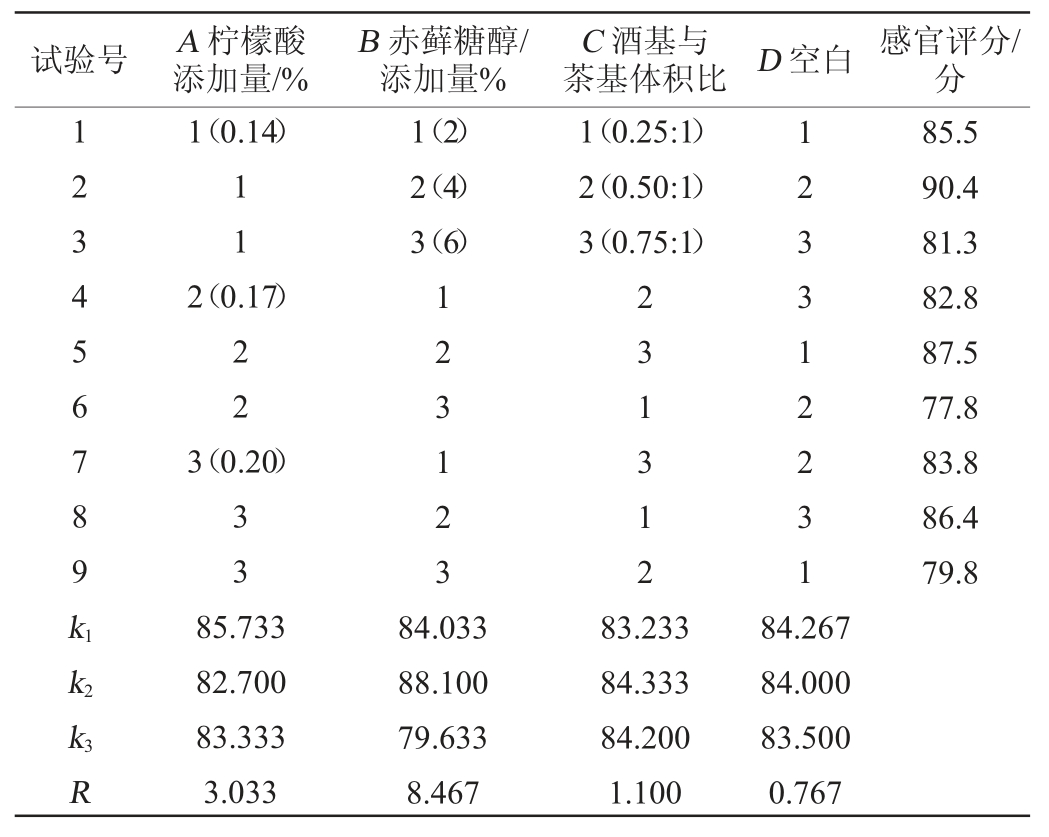

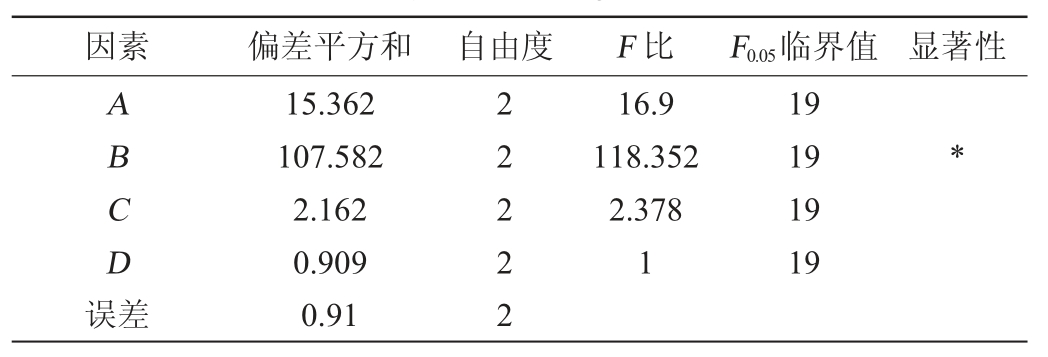

2.2 挤压重组糙米-刺五加茶酒配方优化正交试验

在单因素试验基础上进行正交试验设计,试验方案与结果见表3。

表3 茶酒配方优化正交试验设计与结果

Table 3 Design and results of orthogonal experiments for tea wine formula optimization

由表3可知,因素A、B和C的极差分别为3.033、8.467和1.100,空白的极差为0.767,空白的极差<3个因素中任意因素,说明该正交试验有意义,并且各因素对感官评分的影响按顺序依次为B>A>C,即赤藓糖醇添加量>柠檬酸添加量>酒基与茶基体积比。最佳配方组合确定为A1B2C2,即柠檬酸添加量为0.14%,赤藓糖醇添加量为4%,酒基与茶基的体积比为0.5∶1。通过验证试验,确定在此最佳配方条件下的感官评分为90.8分,产品色泽橙黄、晶亮透明、无沉淀和悬浮物,茶香和酒香融合协调,口感丰富,酸甜适口。对所得试验结果进行方差分析,结果见表4。由表4可知,因素B对结果影响显著(P<0.05),而因素A和C对结果影响不显著(P>0.05)。

表4 正交试验结果方差分析

Table 4 Variance analysis of orthogonal experiment results

注:“*”表示对结果影响显著(P<0.05)。

2.3 产品品质分析

2.3.1 基本理化指标

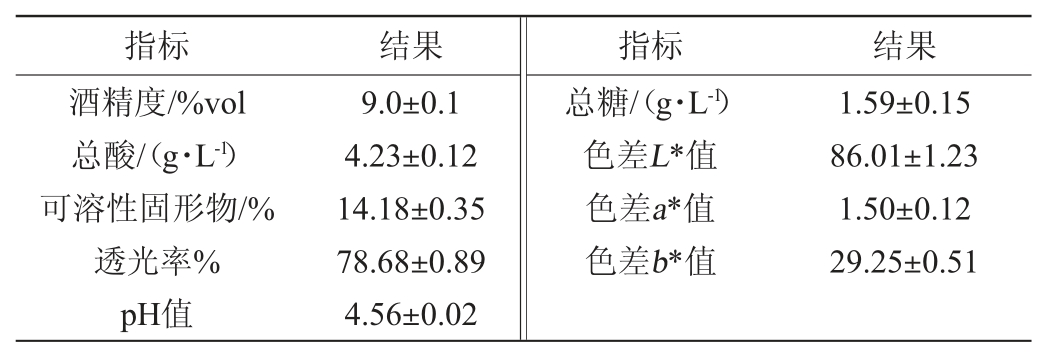

本研究制备的茶酒的基本理化指标见表5。由表5可知,产品酒精度为(9.0±0.1)%vol;总酸含量为(4.23±0.12)g/L,丰富的酸类物质(无机酸和有机酸)保证了茶酒的风味独特醇厚;茶酒含有较为丰富的营养物质主要来源于刺五加茶的热水浸提液,可溶性固形物为(14.18±0.35)%;茶酒具有较高的清澈度,透光率为(78.68±0.89)%;黄酒的pH值一般为3.5~4.8[23],葡萄酒的pH值一般在3.0~4.0[24],该款茶酒pH值为4.56±0.02,pH值接近于黄酒;总糖为(1.59±0.15)g/L,含量相对较低,符合干葡萄酒和干黄酒的国家标准[23,25];色差L*值为(86.01±1.23),亮度较高,a*值为1.50±0.12,偏向红色调,b*值为29.25±0.51,偏向黄色调,总体评价为有光泽的橙黄色,结果与感官评价一致。

表5 茶酒的基本理化指标

Table 5 Basic physicochemical indexes of tea wine

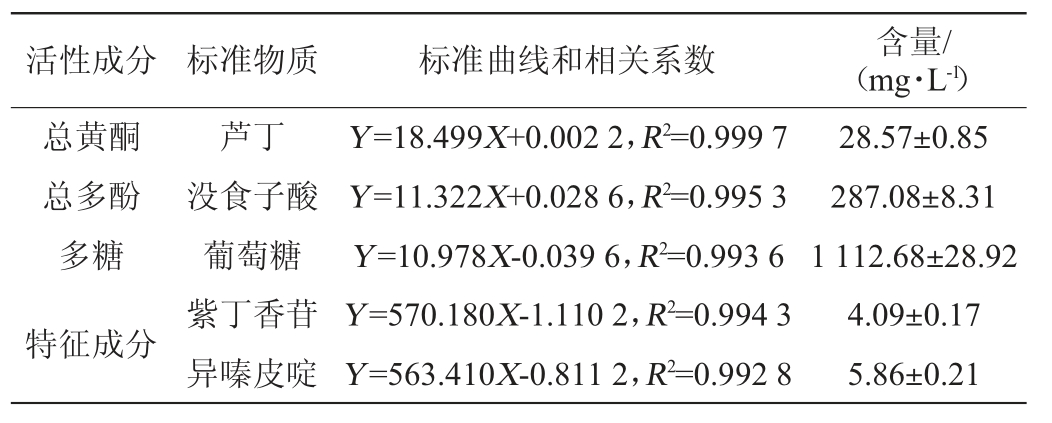

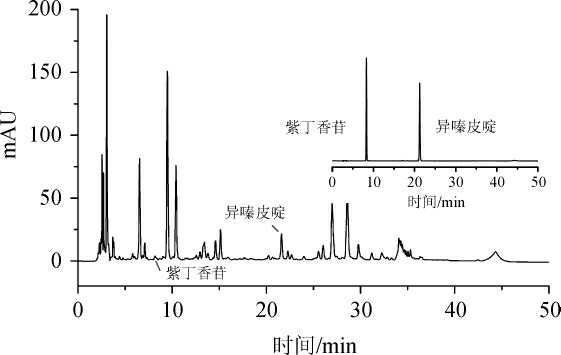

2.3.2 活性成分和特征成分

茶酒的主要活性成分和特征成分来源于茶基,茶基制备过程中热水浸提工艺有效的促进了刺五加茶黄酮、多酚、多糖等活性成分以及特征成分紫丁香苷、异嗪皮啶的溶出,茶酒主要活性成分和特征成分标准曲线和含量见表6。由表6可知,茶酒中总黄酮含量为(28.57±0.85)mg/L,总多酚含量为(287.08±8.31)mg/L,多糖含量为(1 112.68±28.92)mg/L,茶酒中总黄酮含量低于黄酒,接近于葡萄酒[26],总多酚含量均接近于黄酒和葡萄酒[27-28],而多糖含量高于葡萄酒,接近于黄酒;紫丁香苷、异嗪皮啶标准品以及茶酒的高效液相色谱图如图4所示,中华人民共和国药典(2020年版)以紫丁香苷为定量指标、异嗪皮啶为定性指标对刺五加原料进行限定要求,紫丁香苷和异嗪皮啶为刺五加的特征成分,现代药理学表明异嗪皮啶和紫丁香苷在抗氧化、镇静、抗肿瘤、保护肝损伤等方面具有较好的生物活性[30]。茶酒中特征成分紫丁香苷的含量为(4.09±0.17)mg/L,异嗪皮啶的含量为(5.86±0.21)mg/L。

表6 茶酒主要活性成分的标准曲线和含量测定结果

Table 6 Standard curve and content determination results of main active components in tea wine

图4 紫丁香苷、异嗪皮啶标准品以及酒样的高效液相色谱图

Fig.4 HPLC chromatograms of syringin,isofraxidin standards and wine sample

2.4 抗氧化能力评价

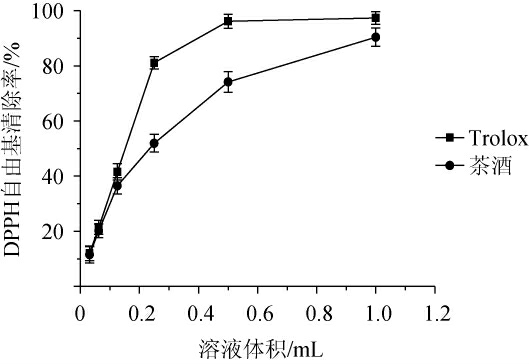

2.4.1 茶酒对DPPH自由基清除能力的影响

以Trolox溶液为阳性对照,考察茶酒对DPPH自由基的清除能力,结果见图5。由图5可知,Trolox溶液和茶酒对DPPH自由基的清除能力都随着溶液体积的增加而增强,在较低溶液体积0.031~0.125 mL范围内,二者对DPPH自由基的清除能力相接近,但随着溶液体积的不断增加,Trolox溶液对DPPH自由基的清除能力显著高于茶酒,当溶液体积为1.0 mL时,Trolox溶液和茶酒对DPPH自由基的清除率都出现最大值,分别为(97.35±2.27)%、(90.39±3.32)%,茶酒对DPPH自由基的清除率略低于Trolox溶液,因此茶酒表现出较强的DPPH自由基清除能力。

图5 茶酒对DPPH自由基的清除能力

Fig.5 DPPH free radical scavenging ability of tea wine

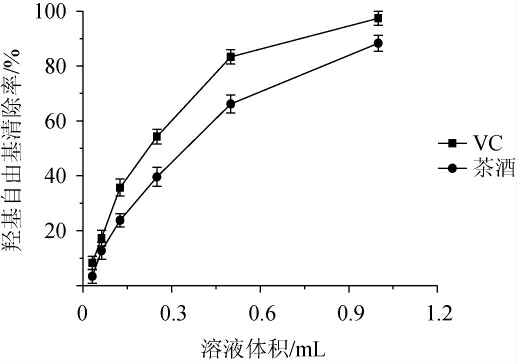

2.4.2 茶酒对羟基自由基清除能力的影响

以维生素C(vitamin C,VC)溶液为阳性对照,考察茶酒对羟基自由基(·OH)的清除能力,结果见图6。由图6可知,VC和茶酒对羟基自由基的清除能力都随着溶液体积的增加而增强,在溶液体积0.031~1.0 mL范围内,VC对羟基自由基的清除能力都高于茶酒,并且随着溶液体积的增加,这种趋势越来越明显,当溶液体积为1.0 mL时,VC和茶酒对DPPH自由基的清除率都出现最大值,分别为(97.38±2.52)%、(88.33±2.89)%,茶酒对羟基自由基的清除率略低于VC,因此茶酒表现出一定的羟基自由基清除能力。

图6 茶酒对羟基自由基的清除能力

Fig.6 Hydroxyl free radical scavenging ability of tea wine

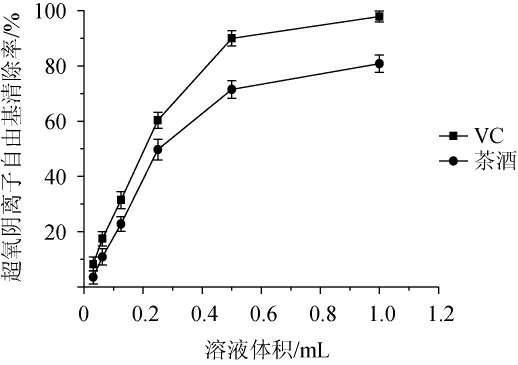

2.4.3 茶酒对超氧阴离子自由基清除能力的影响

以VC为阳性对照,考察茶酒对超氧阴离子自由基(O2-·)的清除能力,结果见图7。由图7可知,VC和茶酒对超氧阴离子自由基的清除能力也是随着溶液体积的增加而增强,在溶液体积0.031~1.0 mL范围内,VC对超氧阴离子自由基的清除能力明显高于茶酒,并且随着溶液体积的增加,这种趋势越来越明显,当溶液体积为1.0 mL时,VC和茶酒对DPPH自由基的清除率都出现最大值,分别为(97.86±1.98)%、(80.81±3.19)%,茶酒对超氧阴离子自由基的清除率虽不及VC,但清除率也超过了80%,因此茶酒也表现出较强的超氧阴离子自由基清除能力。

图7 茶酒对超氧阴离子自由基的清除能力

Fig.7 Superoxide anion free radical scavenging ability of tea wine

3 结论

以挤压重组糙米制备的蒸馏酒为酒基、刺五加茶汁为茶基,佐以甜味剂赤藓糖醇和酸味剂柠檬酸,采用单因素试验结合正交试验对配方设计进行优化,确定茶酒最佳配方为柠檬酸添加量0.14%,赤藓糖醇添加量4%,酒基与茶基的体积比0.5∶1,在此配方下制备的茶酒色泽橙黄、晶亮透明、无沉淀和悬浮物,茶香和酒香融合协调,口感丰富,酸甜适口;产品品质和抗氧化能力分析表明,制备的茶酒部分理化指标接近于葡萄酒或黄酒,主要活性成分总黄酮、总多酚和多糖含量丰富,对DPPH自由基、羟基自由基(·OH)和超氧阴离子自由基(O2-·)表现出较强的清除能力。因此,本研究制备的茶酒具有较高的产品品质和抗氧化能力,该产品的研发一方面丰富了茶酒的种类,另一方面在一定程度上扩大糙米和刺五加茶的应用范围,增加其经济价值。

[1]化洪苓,尹文哲,张智,等.刺五加发酵茶工艺优化及其抗氧化活性[J].食品科学技术学报,2018,36(3):56-65.

[2]董文婷,霍金海,张海燕,等.刺五加叶的药理作用研究进展[J].中国实验方剂学杂志,2015,21(23):220-223.

[3]徐洁昕.茶酒的酿酒技术研究进展[J].酿酒科技,2010(10):87-89,92.

[4]刘欣,姚远航,陈文若,等.动态温湿度条件下糙米主要储藏品质指标变化[J].食品科学,2019,40(3):245-250.

[5] GHASEMZADEH A,KARBALAII M T,JAAFAR H Z E,et al.Phytochemical constituents,antioxidant activity,and antiproliferative properties of black,red,and brown rice bran[J].Chem Central J,2018,12(1):1-13.

[6]陈冰洁,乔勇进,刘晨霞.糙米食用品质提升技术研究进展[J].食品与机械,2018,34(12):176-180.

[7]谢天,孙洪蕊,康立宁,等.双螺杆挤压对玉米重组米理化特性及品质特性的影响[J].食品科学,2019,40(17):183-189.

[8]苏佳佳,杨天,佟恩杰,等.糙米酒酿工艺优化与挥发性成分分析[J].食品科学,2020,41(8):177-185.

[9]杨祖滔,吴天祥,朱思洁,等.薏米糯米黄酒酿造工艺条件的研究[J].中国酿造,2016,35(5):102-106.

[10]陈红梅,王沙沙,尹何南,等.不同工艺处理对野生猕猴桃酒品质的影响[J].食品科学,2018,39(4):233-240.

[11]王菁,赵璐,肖世娣,等.不同工艺制作欧李果酒的品质比较[J].食品工业科技,2019,40(14):42-48,55.

[12]赵小月,徐怀德,杨荣香.绿茶酒发酵工艺优化及主要成分变化分析[J].食品科学,2014,35(5):169-175.

[13]蒋纬,龙通南,胡颖.两种澄清剂对发酵型绿茶酒澄清效果比较研究[J].食品工业,2017,38(6):189-192.

[14]操丽丽,周俊,郑峰,等.高压热水提取灵芝多糖及对其抗氧化活性的影响[J].食品科学技术学报,2018,36(2):58-62,77.

[15]汪洁琼,杨悦,叶青青,等.不同糖类对绿茶饮料风味稳定性的影响[J].食品科学技术学报,2019,37(4):57-65.

[16]AN K,ZHAO D,WANG Z,et al.Comparison of different drying methods on Chinese ginger (Zingiber officinale Roscoe): Changes in volatiles,chemical profile,antioxidant properties,and microstructure[J].Food Chem,2016,197:1292-1300.

[17]DERAKHSHAN Z,FERRANTE M,TADI M,et al.Antioxidant activity and total phenolic content of ethanolic extract of pomegranate peels,juice and seeds[J].Food Chem Toxicol,2018,114:108-111.

[18]CHEN F,HHUANG G,YANG Z,et al.Antioxidant activity of Momordica charantia polysaccharide and its derivatives[J].Int J Biol Macromol,2019,138:673-680.

[19]霍金海,贺小雪,张瑞,等.球磨粉碎技术对刺五加中有效成分提取的影响[J].现代药物与临床,2014,29(2):154-157.

[20]CARMONA-JIMENEZ Y,GARCIA-MORENO M V,IGARTUBURU J M,et al.Simplification of the DPPH assay for estimating the antioxidant activity of wine and wine by-products[J].Food Chem,2014,165:198-204.

[21]TEKOS F,MAKRI S,SKAPERDA Z V,et al.Assessment of antioxidant and antimutagenic properties of red and white wine extracts in vitro[J].Metabolites,2021,11(7):436.

[22]屈慧鸽,徐栋梁,徐磊,等.放汁法同时酿造干红和桃红葡萄酒及其酒质和抗氧化活性分析[J].食品科学,2016,37(15):179-184.

[23]国家市场监督管理总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 13662—2018 黄酒[S].北京:中国标准出版社,2018.

[24]赵昊,宋晶晶,于佳俊,等.不同产区葡萄酒多酚物质抗氧化活性差异及相关性分析[J].食品与发酵工业,2021,47(6):84-91.

[25]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB 15037—2006 葡萄酒[S].北京:中国标准出版社,2006.

[26]马宁安.沙棘酒与葡萄酒营养及香气成分对比分析[J].酿酒科技,2014(2):92-97.

[27]孙翔宇,杜国荣,马婷婷,等.陕西市售国产葡萄酒中多酚类物质的特征与抗氧化能力分析[J].现代食品科技,2014,30(8):242-250,218.

[28]顾逸菲,李江,赵福权,等.发酵型枳椇子黄酒抗氧化能力及活性成分的分析[J].食品工业科技,2022,43(7):368-375.

[29] 李琴,赵一丁,叶林林,等.黄酒中多糖稳定性研究[J].酿酒科技,2017(6):65-70.

[30] MAJNOONI M B,FAKHRI S,SHOKOOHINIA Y,et al.Isofraxidin:synthesis,biosynthesis,isolation,pharmacokinetic and pharmacological properties[J].Molecules,2020,25(9):2040.