浓香型白酒以其窖香浓郁、绵柔甘冽、香味协调、尾净余长等独特的风格特征而得到消费者的青睐[1],其品质受到多种因素(大曲、窖泥、原料、环境及设备等)的影响,其中“千年老窖万年糟,酒好全凭窖池老”的实践经验诠释了优质老窖泥的重要性。在长期的生产过程中,丰富多样的微生物在窖池四壁窖泥和窖底窖泥中不断被富集、驯化和淘汰,逐渐形成了一个庞大的微生物菌群,其与浓香型白酒的质量密切相关[2-3]。

目前,高通量测序技术已经广泛应用到不同窖龄、质量及窖池空间位置窖泥菌群的研究,极大地丰富了人们对窖泥微生物群落的认识。窖泥中栖息着复杂的微生物菌群,至少涵盖了165个原核微生物属和124个真核微生物属,其中乳杆菌属(Lactobacillus)、己酸菌属(Caproiciproducens)、不动杆菌属(Acinetobacter)和梭菌属(Clostridium)等为窖泥的优势原核微生物,假丝酵母属(Candida)、毕赤酵母属(Pichia)和嗜热真菌属(Thermomyces)为窖泥优势真核微生物[4-9]。原核微生物数量一般多于真核微生物,且原核微生物群落多样性与窖泥质量呈明显的关联性,如原核微生物群落的香农(Shannon)指数的大小、芽孢杆菌纲(Bacilli)、梭菌纲(Clostridia)、变形菌纲(Bacteroidia)的相对含量能有助于区分优质、退化和正常窖泥[10]。ZHANG Q Y等[11]研究发现,老窖泥中Clostridium、Lactobacillus和芽孢杆菌属(Bacillus)的相对丰度显著高于新窖泥,这3个属可能是快速识别新老窖泥的指标微生物。胡晓龙等[12]研究发现,窖泥在窖池空间范围的退化是一个从上而下的过程,其微生物群落的Shannon指数从顶层到底层呈增加趋势。对于不同地区的窖泥,LIANG H P等[13]研究发现,安徽和四川地区的退化窖泥具有相似的原核微生物群落,而四川地区成熟窖泥中原核微生物群落的多样性高于安徽地区。造成原核微生物分布差异的原因主要与窖泥的理化性质有关,有研究发现,窖泥的含水量、铵态氮、有效磷的差异会影响其微生物群落的分布,如高质量窖泥的pH、有效磷和铵态氮与梭菌纲、变形菌纲、甲烷杆菌纲和甲烷微菌纲内的34种属呈正相关,而在正常窖泥中其与芽孢杆菌纲呈负相关[14-17],这些差异直接或间接地定向选择了能适应环境的微生物。目前,诸多关于窖泥的研究主要集中在同一窖龄不同位置[18]、不同窖龄同一位置[19]、窖池底部[20]或窖壁泥[21]等方面,而关于窖泥原核微生物群落多样性在窖池中的空间分布特征以及与窖龄之间关联性的研究鲜有报道,同时,关于窖泥微生物群落多样性等方面的研究主要为四川产地,而对我国北方(河南和山东等)浓香型白酒主产区窖泥微生物群落的演替性及空间异质性研究相对较少。

综上,本研究采用Illumina MiSeq高通量测序技术解析河南省某浓香型酒厂中不同窖龄窖池中不同空间位置窖泥样品的微生物群落多样性及组成,并探究窖泥理化性质与其微生物群落多样性的相关性,以期为河南浓香型白酒的窖泥微生态研究提供有益的信息,同时也为认识不同窖龄及窖池不同空间位置对窖泥微生物群落的具体影响提供数据参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 窖泥样品

窖泥样品取自河南省某知名浓香型白酒生产企业。随机抽取窖龄4年(4年窖泥)和40年(40年窖泥)正常生产的窖池,各2口。在每口窖池中,从窖壁上距窖口垂直距离为0.5 m、1.0 m、1.5 m和窖底对角线进行取样,上述样品分别代表窖池上层(top,T)、中层(middle,M)、下层(under,U)和底层(bottom,B)窖泥,其中底层窖泥取自窖池底层平面对角线交界点和任一对角线上一个4等分点,上层、中层和下层取自窖壁宽度的3等分点,每层窖泥混合作为一个代表性样品。因此,本研究共获得16个代表性窖泥样品,分别为4T1、4T2、4M1、4M2、4U1、4U2、4B1、4B2、40T1、40T2、40M1、40M2、40U1、40U2、40B1、40B2。以编号4T1、4T2为例,其中4代表4年窖龄窖泥,T代表窖池顶层窖泥的代表性样品,1、2分别代表2口平行窖池。所有样品保存在-30 ℃备用。

1.1.2 试剂

氢氧化钠、酚酞、邻苯二甲酸氢钾、浓硫酸、苯酚、磷酸氢二钠、磷酸钠、次氯酸钠、酒石酸钾钠、硫酸铵、酒石酸锑钾、钼酸铵、磷酸二氢钾(均为分析纯):中国医药集团化学试剂有限公司;Magen Hi Pure Soil脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)Kit试剂盒:广州美基生物科技有限公司。其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

WD-9403C紫外/可见分光光度仪:北京六一生物科技有限公司;TGL-20M高速冷冻离心机:上海卢湘仪离心仪器有限公司;PB-10酸度计:德国sartorius公司;MP200A精密电子天平:中国上海良丰仪器有限公司;101-1电鼓风干燥炉:中国北京中兴叶巍仪器有限公司;DF-1型恒温磁力搅拌锅:中国江苏金坛仲达仪器厂;C1000温度梯度聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)仪:伯乐生命医学产品(上海)有限公司。

1.3 方法

1.3.1 窖泥理化性质的测定[6]

含水量:采用烘干法测定;pH值:采用电位法测定;总酸含量:采用酸碱中和滴定法测定;铵态氮含量:采用靛酚蓝比色法测定;有效磷含量:采用紫外/可见分光光度计法测定。

1.3.2 DNA提取和Illumina MiSeq测序

按照MagenHiPureSoilDNAKit试剂盒说明书从窖泥样品中提取DNA,使用QubitRds DNA HS Assay Kit检测DNA浓度。以其为模板,采用上游引物(5'-CCTACGGRRBGCASAGKVRVGAAT-3')和下游引物(5'-GGACTACNVGGTWTCTAATCC-3')PCR扩增原核微生物的16S rRNA V3-V4区基因序列。PCR扩增体系:取TransStart缓冲液2.5 μL、脱氧核糖核苷三磷酸(deoxy-ribonucleoside triphosphates,dNTPs)2 μL、TransStart Taq 0.5 μL、模板20 ng、上下游引物各1 μL,用双蒸水(ddH2O)定容至25 μL。PCR扩增条件:94 ℃预变性3 min;94 ℃变性5 s,57 ℃退火90 s,72 ℃延伸10 s,共24个循环;72 ℃再延伸5 min。将合格的PCR扩增产物委托金唯智生物科技有限公司(中国苏州)进行Illumina MiSeq测序、文库构建和配对末端测序。

1.3.3 数据处理与分析

使用Cutadapt 1.9.1、Vsearch 1.9.6和Qiime 1.9.1软件分析Illumina MiSeq序列,其质量控制包括序列拼接、去除含N端序列、引物和接头的序列、质量值<20的碱基和碱基长度<200 bp的序列以及嵌合体。采用VSEARCH 1.9.6对有效序列聚类,按照97%的相似性归类为一个操作分类单元(operational taxonomic unit,OTU)。使用核糖体数据库程序(ribosomal database program,RDP)贝叶斯算法对OTU的代表性序列进行物种分类分析。使用SPSS(IBM19)软件进行方差分析。使用Origin9.0软件绘制百分比柱状图、堆积图。使用HemI绘制热图,使用软件Canoco 5绘制冗余分析(redundancy analysis,RDA)图。

2 结果与分析

2.1 窖泥理化性质的测定结果

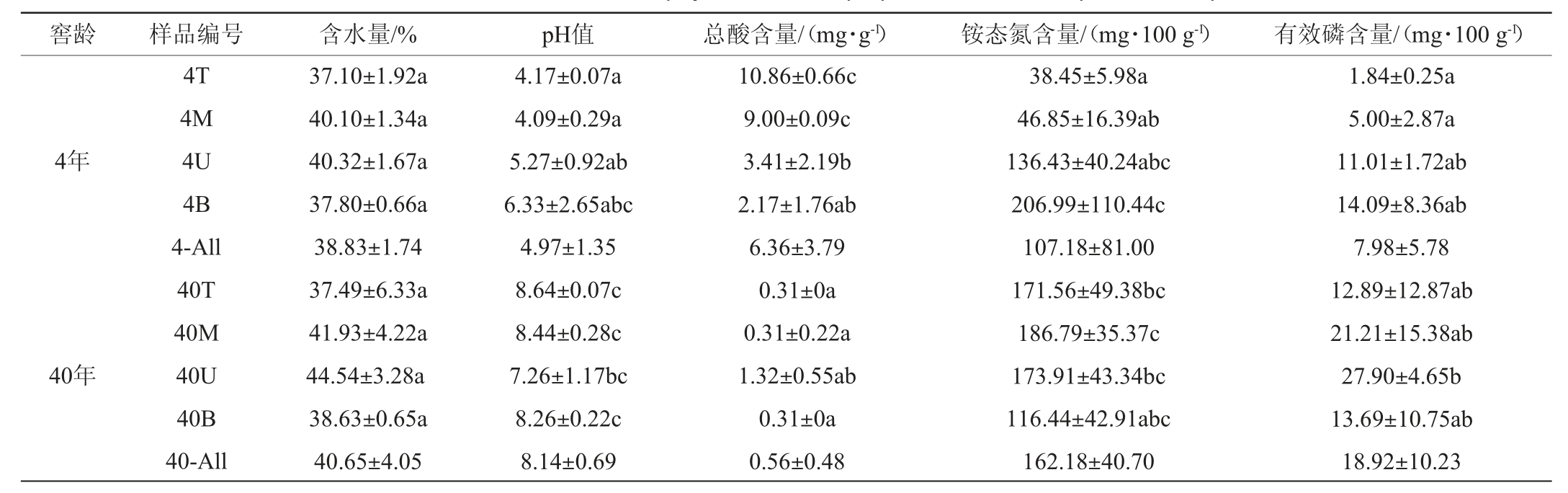

窖泥的理化性质见表1。由表1可知,8组窖泥样品的理化因子除含水量之外,其他理化因子至少在2组样品中存在显著性差异(P<0.05),表明供试窖泥的理化性质受窖龄和窖池空间位置影响。对于不同窖龄窖池的窖泥,除总酸含量外,4年窖龄窖池所有窖泥样品的平均含水量(38.83%)、pH值(4.97)、铵态氮含量(107.18 mg/100 g)和有效磷含量(7.98 mg/100 g)均明显低于40年窖泥,尤其是有效磷含量。在空间位置上,4年和40年窖龄窖池窖泥理化性质的差异主要为窖池上、中层窖泥样品,如4T和4M窖泥的pH值和铵态氮含量均显著低于40T和40M窖泥样品(P<0.05),而总酸含量呈相反趋势(P<0.05)。随着窖池深度地增加,4年窖龄窖池窖泥的pH值、铵态氮含量和有效磷含量呈上升趋势,而总酸含量减少。40年窖龄窖池不同位置窖泥样品之间及其与4年窖龄窖池下层和底层窖泥样品之间理化参数均无显著差异(P>0.05)。综上,4年窖龄窖池窖泥pH值、铵态氮含量和有效磷含量相对较低且窖池不同位置窖泥理化性质存在明显差异,其中4年窖龄窖池下层及窖底泥理化性质与40年窖龄窖池窖泥更相似。40年窖龄窖池窖泥pH偏中性或碱性,铵态氮和有效磷含量较高且窖池不同位置窖泥理化性质相对稳定。

表1 不同窖泥样品理化性质的测定结果

Table 1 Determination results of physicochemical properties of different pit mud samples

注:4-All和40-All分别代表4年和40年的所有窖泥样品;同列不同字母表示差异显著(P<0.05)。下同。

2.2 窖泥中原核微生物群落的α-多样性分析结果

窖泥中原核微生物群落的α-多样性分析结果见表2。由表2可知,所有窖泥样品的OTU数量在392~1 314之间,超1(Chao1)指数在432.26~1 695.67之间,ACE指数在437.64~1 753.70之间,Shannon指数在4.65~6.74之间。从空间位置上看,随窖池深度增加,4年窖龄窖池窖泥的OTU数和Chao1指数均呈现先增加后减少的趋势,下层含有最多的原核微生物,但ACE指数和Shannon指数在底层最高,即底层的群落多样性最高;而40年窖龄窖池窖泥的α-多样性指数均在中层达到最大值后下降,说明40年窖龄窖池窖泥样品的物种丰度及物种多样性在中层达到最大值后下降。随着窖龄的增加,相同位置的4年窖龄窖池窖泥的α-多样性指数均低于40年窖龄窖池窖泥,且4T和4M窖泥的OTU数、Chao1指数和ACE指数显著低于40T和40M(P<0.05),4T、4M和4U窖泥的Shannon指数显著低于40年窖龄窖池窖泥(P<0.05)。Shannon指数在4年窖池的中层(4M)窖泥样品中最低,而在40年窖龄窖池窖泥中正好相反。综上,不同窖龄相同位置的窖泥,同一窖池不同位置的窖泥均存在差异,40年窖龄窖池窖泥含有更丰富、多样和均匀的原核微生物群落,这可能是因为其窖泥理化更适合原核微生物生长繁殖,如胡晓龙[10]研究发现,窖泥的pH值与其微生物多样性指数呈正相关,且多样性指数在偏碱性(7.50)环境中达到理论最大值。

表2 不同窖泥样品原核微生物群落α-多样性分析结果

Table 2 Analysis results of alpha diversity of prokaryotic microbial communities in different pit mud samples

2.3 窖泥中原核微生物群落的β-多样性及群落组成分析

2.3.1 β-多样性分析结果

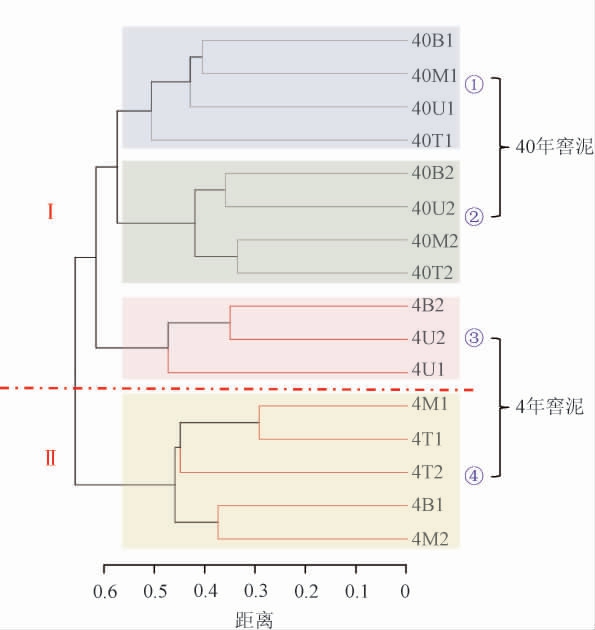

基于weighted Uni Frac distance对不同窖泥样品进行聚类分析,结果见图1。由图1可知,供试窖泥样品可分为Ⅰ和Ⅱ两类,其中第Ⅰ类中有3个亚类(①~③),①和②包含了所有40年窖龄窖池窖泥样品且聚在一起,且两个平行窖池的窖泥样品能很好地独立聚类;③主要包括4U和4B窖泥样品,而第Ⅱ类仅含有1类(④),包含了其余5个4年窖龄窖池窖泥样品,且集中在上层和中层窖泥样品。这也表明相对于窖池位置,窖龄能更好地将供试窖泥区分开,推测窖池窖龄对原核微生物群落的影响更大,这也与张会敏等[22]的研究结果一致。此外,窖泥4U和4B2的微生物群落结构与40年窖龄窖池窖泥的更相似,表明窖池下层和底层的窖泥可能更容易老熟。

图1 基于weighted Uni Frac distance不同窖泥样品的聚类分析结果

Fig.1 Cluster analysis result of different pit mud samples based on weighted Uni Frac distance

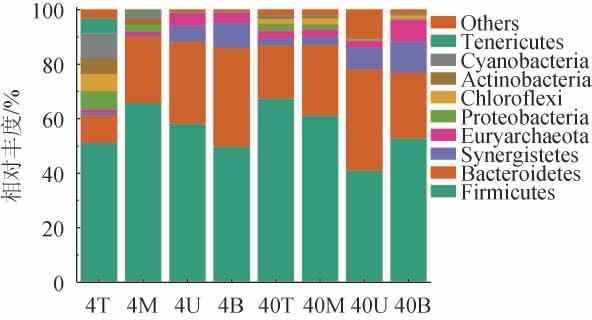

2.3.2 基于门水平原核微生物菌群结构分析

通过OTU物种注释结果进一步分析窖泥样品中原核微生物群落组成,结果从所有窖泥样品中共检测到20个原核微生物门和1个古菌门。其中4年窖龄窖池窖泥样品中共9个优势原核微生物门(平均相对丰度>1%),分别为厚壁菌门(Firmicutes)(56.38%)、拟杆菌门(Bacteroidetes)(25.21%)、互养菌门(Synergistetes)(4.17%)、广古菌门(Euryarchaeota)(2.71%)、蓝细菌门(Cyanobacteria)(2.67%)、变形菌门(Proteobacteria)(2.44%)、放线菌门(Actinobacteria)(2.39%)、软壁菌门(Tenericutes)(1.63%)、绿弯曲菌门(Chloroflexi)(1.54%),40年窖龄窖池窖泥样品中含有6个优势原核微生物门,分别为Firmicutes(55.75%)、Bacteroidetes(26.70%)、Synergistetes(6.17%)、Euryarchaeota(4.12%)、Chloroflexi(1.40%)、Proteobacteria(1.17%),其也为两类窖泥的共有优势原核微生物门。其中Firmicutes和Bacteroidetes总相对丰度>80%,为两类窖泥中的绝对优势原核微生物门,这与诸多报道的老窖泥或优质窖泥的结果一致[6,10,19]。较之于4年窖龄窖池窖泥,40年窖龄窖池窖泥原核微生物群落组成发生了变化,如优势原核微生物门数量减少;Firmicutes、Proteobacteria和Chloroflexi的相对丰度均略有减少,其余3个优势菌门则相反。两类窖泥原核微生物群落组成差异主要存在于窖池上层窖泥,如较之于4年窖龄窖池窖泥,40年窖龄窖池上层窖泥中Proteobacteria、Tenericutes、Chloroflexi的相对丰度明显减少,而Firmicutes和Bacteroidetes的相对丰度明显增加。随窖池深度增加,两类窖池窖泥微生物群落组成均趋于稳定,优势菌数量呈减少趋势且下层窖泥和窖底窖泥原核微生物菌群主要为Firmicutes、Bacteroidetes、Synergistetes和Euryarchaeota。4年窖池微生物群落组成变化较大,且主要体现在窖池上层与其他层窖泥之间,而40年窖龄窖池不同位置窖泥原核微生物群落组成相对稳定。

图2 基于门水平不同窖泥样品原核微生物菌群结构分析结果

Fig.2 Analysis results of prokaryotic microflora structure of different pit mud samples based on phylum level

Others:表示非优势菌门。

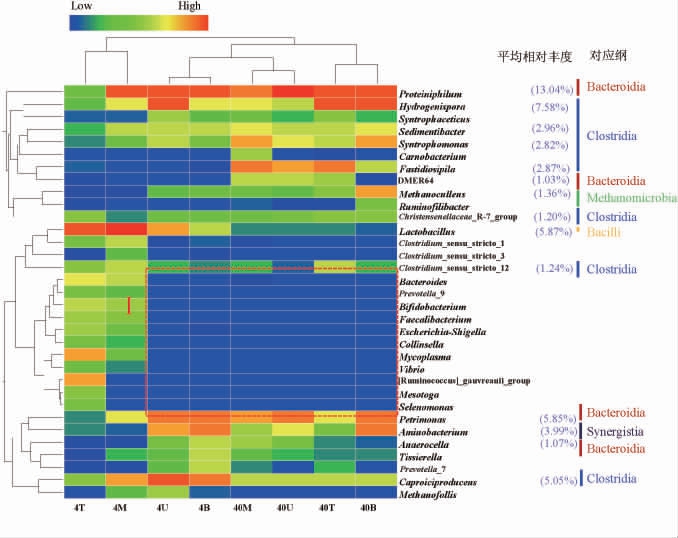

2.3.3 基于属水平原核微生物菌群结构分析

在属水平上共检测到267个可鉴定属和未分类属,其中可鉴定属在每个样品中总相对丰度为66.31%~87.95%,表明窖泥环境中原核微生物物种多样且存在较丰富的未知种属,这也与胡晓龙等[12]的研究报道一致。为进一步揭示不同窖泥样品微生物群落组成之间的差异,选取每个样品中相对丰度前10的可鉴定属进行热图分析,结果见图3。

图3 基于属水平不同窖泥样品原核微生物菌群结构分析结果

Fig.3 Analysis results of prokaryotic microflora structure of different pit mud samples based on phylum level

由图3可知,每个样品中相对丰度前10的可鉴定属共33个,其中优势菌属(平均相对丰度>1%)有14个,分别为嗜蛋白质菌属(Proteiniphilum)(13.04%)、氢孢菌属(Hydrogenispora)(7.58%)、乳杆菌属(Lactobacillus)(5.87%)、理研菌属(Petrimonas)(5.85%)、己酸菌属(Caproiciproducens)(5.05%)、氨基酸杆菌属(Aminobacterium)(3.99%)、瘤胃球菌属(Sedimentibacter)(2.96%)、Fastidiosipila(2.87%)、互营单胞菌属(Syntrophomonas)(2.82%)、甲烷菌属(Methanoculleus)(1.36%)、Clostridium_sensu_stricto_12(1.24%)、Christensenellaceae_R-7_group(1.20%)、厌氧菌属(Anaerocella)(1.07%)、DMER64(1.03%)。上述优势菌属隶属于5个纲,且集中在梭菌纲(Clostridia)和拟杆菌纲(Bacteroidia),这也与唐云等[23]的研究结果一致。较之于4年窖龄窖池窖泥样品,除Lactobacillus、Caproiciproducens、Clostridium_sensu_stricto_12、Anaerocella外,其余10个优势菌属在40年窖龄窖泥样品中平均相对丰度较高,相关研究表明其在维护窖泥群落稳定和质量等方面至关重要,如Clostridium是窖泥微生物相关性网络枢纽,克氏梭菌(Clostridium kluyveri)与Methanogens在产生己酸、丁酸等方面发挥着重要作用[24-25]。

由图3亦可知,窖泥4U和4B与40年窖龄窖池窖泥具有更为相似的原核微生物群落,这与weighted Uni Frac distance聚类分析的结果类似。从窖池空间上看,4年窖龄窖池窖泥 中Proteiniphilum、Petrimonas、Anaerocella、Tissierella 和Prevotella_7的相对丰度随窖池的加深而增加,而DMER64、Clostridium_sensu_stricto_12和Christensenellaceae_R-7_group则呈现相反的变化规律,Caproiciproducens、Hydrogenispora、Sedimentibacter、Syntrophomonas、乙酸氧化菌(Syntrophaceticus)和Methanofollis等的相对丰度在4U窖泥中最高,分别为14.06%、9.76%、3.54%、2.98%、2.02%、2.12%,Lactobacillus作为第三大优势原核微生物属在4M窖泥中相对丰度(24.41%)达到最高后减少至3.58%(4B窖泥)。而在40年窖龄窖池窖泥中,仅Petrimonas和Aminobacterium的相对丰度随窖池的加深而增加,Fastidiosipila则相反,Lactobacillus的平均相对丰度仅为0.25%。此外,4年窖龄窖池窖泥中原核微生物群落受到窖池空间的影响较大,如Syntrophomona、Methanoculleus和Anaerocella 3个优势原核微生物属在顶层含量较低,I中的11个原核微生物属在下层窖泥中未检测到,且其平均相对丰度在底层也仅为0.02%。相比之下,40年窖龄窖池窖泥中原核微生物群落分布更为均匀,仅Carnobacterium、DMER64、Ruminofilibacter 和Prevotella_7明显受到40年窖龄窖池窖泥空间位置的影响,I中的11个原核微生物属从顶层到底层均具有较低的丰度。总体来看,4年窖龄窖池窖泥中33个原核微生物属在4M窖泥样品中具有较高的相对丰度,而40年窖龄窖池窖泥中在40B窖泥样品中具有较高的相对丰度。

从窖龄上看,这33个原核微生物属在4年窖龄窖池窖泥和40年窖龄窖池窖泥中的总平均相对丰度分别为67.94%和60.80%,总体上相差不明显,4年窖龄窖池窖泥中的Lactobacillus、Caproiciproducens和Bacteroides等20个原核微生物属平均相对丰度高于40年窖龄窖池窖泥。有研究发现,部分优势属与窖泥微生态稳定或对浓香型白酒的重要风味的产生密切相关。如高浓度的Lactobacillus会导致窖泥微生态失衡及窖泥退化[26-27],在本研究中40年窖龄窖池窖泥中Lactobacillus的相对丰度较4年窖龄窖池窖泥低,即表明其微生物群落更容易保持稳定;Caproiciproducens和Hydrogenispora是重要的酿造功能菌,在窖泥成熟稳定中扮演重要的角色,同时Caproiciproducens是浓香型白酒窖泥中产己酸的重要菌群,其含量在老窖、高质量窖泥中较高[28],表明4年窖龄窖池4U窖泥样品比其他位置更趋近于成熟;Petrimonas能以糖类作为底物生长,通过发酵纤维二糖、木糖等糖类产氢和CO2维持窖池的厌氧环境,在两类窖泥中均具有较高的含量[29]。

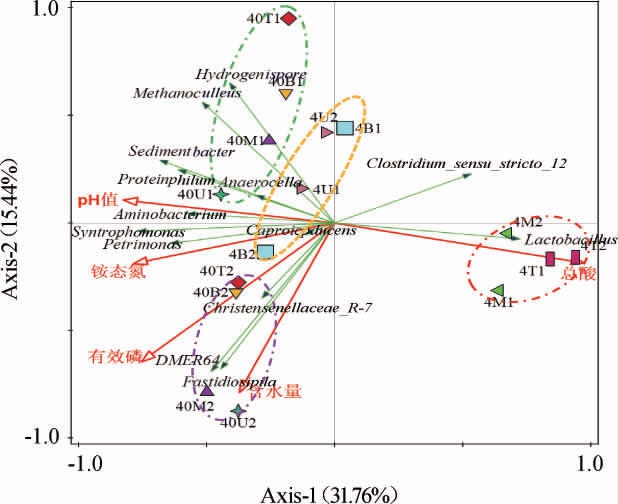

2.4 原核微生物群落和窖泥理化因子相关性分析

采用RDA研究14个优势原核微生物属和环境变量之间的相关关系,结果见图4。由图4可知,Axis-1和Axis-2轴共解释了优势原核微生物群落47.2%的变异率,且主要集中在Axis-1轴,表明窖泥原核微生物群落一定程度上受窖泥理化性质影响。所有窖泥样品能较好地聚为4类,其中4年窖龄窖池上、中层窖泥样品聚为一类,且其与总酸呈正相关。40年窖龄的2个平行窖池的窖泥样品均能独立聚类,且其与pH、有效磷含量、铵态氮含量和含水量呈正相关。4年窖龄窖池下、底层窖泥样品单独聚为一类,位于40年窖龄窖泥样品和4年窖龄上、中层窖泥样品之间,且其在Axis-1方向上与40年窖龄样品距离更近,再次表明4年窖龄窖池下、底层窖泥更易老熟。通过条件限制性分析用于了解窖泥理化对原核微生物的影响,结果表明,其影响程度分别为总酸含量(28.80%)>有效磷含量(14.70%)>pH(6.60%)>含水量(2.80%)>铵态氮含量(2.40%)。其中,总酸和有效磷含量对原核微生物群落具有显著影响(P<0.05),其余理化因子均无显著性影响(P>0.05)。胡晓龙等[4]的研究也表明,总酸含量对4年和40年窖龄窖池窖泥中的优势原核微生物属具有显著影响(P<0.05),与本研究结果一致,但有效磷含量影响最小,这与本研究结果相反,造成以上异同的原因可能是因为酿造工艺、酿造环境和原料等差异导致,这也进一步说明了影响浓香型白酒窖泥中原核微生物群落分布的因素复杂。14个优势原核微生物属分布规律明显,如Lactobacillus和Clostridium_sensu_stricto_12主要分布在第一轴右侧并与总酸含量呈正相关,因此推测这是2个耐酸原核微生物,如Lactobacillus的代谢会产生乳酸从而导致总酸含量增加,这与其他研究结果一致[6,12]。Proteiniphilum、Hydrogenispora和Petrimonas等12个原核微生物均分布在第一轴中心垂直线的左侧,主要与铵态氮、pH和有效磷含量呈正相关,与总酸含量呈负相关。有效磷能为环境中微生物生长繁殖提供能够被快速利用的营养物质,进而显著影响窖泥微生物群落β-多样性,总酸与新窖泥或者退化窖泥的菌群呈强烈正相关[14]。综上,总酸、有效磷和pH是影响不同窖龄和不同窖池位置窖泥中优势微生物菌群分布的主要理化因子。

图4 窖泥样品中优势原核微生物属与理化因子的冗余分析结果

Fig.4 Redundancy analysis results of dominant prokaryotic microorganisms and physicochemical factors in pit mud samples

3 结论

本研究比较了河南某浓香型白酒企业正常生产的4年、40年窖龄窖池中不同空间位置窖泥样品理化性质及其原核微生物群落多样性差异。结果表明,除总酸含量外,4年窖龄窖泥样品的平均含水量、pH值、铵态氮含量和有效磷含量及微生物群落α-多样性指数均明显低于40年窖龄窖池窖泥。较之于4年窖龄窖池窖泥,40年窖龄上、中、下、底层窖泥理化性质及微生物群落α-多样性均相对稳定,而4年窖龄窖泥理化性质及微生物群落α-多样性的差异均主要集中在窖池上部(上层和中层)和窖池下部(下层和底层)窖泥样品之间,且4年窖龄窖池下部窖泥样品理化性质及微生物群落α-多样性与40年窖龄窖泥样品均较为相似。从门和属水平组成上分析,40年窖龄窖池窖泥样品微生物群落结构相对稳定,且与4年窖龄窖池下部窖泥样品更为相似。表明供试窖泥样品的理化性质、微生物群落多样性及结构受窖龄影响较大,且窖池下部窖泥更易老熟。RDA分析结果表明,总酸、有效磷和pH 3个理化因子可能是影响窖泥样品聚类及其优势菌群结构的主要理化因子,如高总酸含量可能是驱动4年窖龄上部窖泥样品聚类及高乳酸杆菌属丰度的正相关因素。本研究结果有助于认识窖龄及窖池空间位置对窖泥微生物群落多样性及结构的协同影响,从窖泥理化性质、微生物群落多样性及组成多角度指出窖池下部的窖泥更易老熟,为进一步从窖龄及窖池空间位置方面探究窖泥老熟机理及生产中改善窖泥的质量提供一定的理论参考。

[1]XU Y Q,SUN B G,FAN G S,et al.The brewing process and microbial diversity of strong flavour Chinese spirits:A review[J].J I Brewing,2017,123(1):5-12.

[2]周晓静,周文,杨官荣,等.浓香型白酒窖泥功能微生物对风味物质形成的影响研究[J].酿酒,2022,49(5):29-33.

[3]曾田,胡晓龙,马兆,等.浓香型白酒窖泥中“增己降乳”原核微生物群落多样性解析[J].轻工学报,2017,32(6):12-19.

[4]胡晓龙,余苗,王康丽,等.浓香型白酒窖泥微生物群落多样性及理化因素对其影响[J].食品研究与开发,2021,42(2):178-185,204.

[5]袁玉菊,张倩颖,曾丽云,等.不同性状窖泥的细菌群落结构与酸酯含量分析[J].食品与发酵工业,2017,43(1):44-48.

[6]胡晓龙,王康丽,余苗,等.基于高通量测序的浓香型窖泥原核微生物群落的窖池空间分布[J].中国酿造,2020,39(6):167-172.

[7]LIU M K,TANG Y M,ZHAO K,et al.Determination of the fungal community of pit mud in fermentation cellars for Chinese strong-flavor liquor,using DGGE and Illumina MiSeq sequencing[J].Food Res Int,2017,91:80-87.

[8]王春艳,付博辰,郭书贤,等.宋河浓香型白酒不同窖龄窖壁泥与窖底泥真菌菌群结构分析[J].中国酿造,2021,40(2):88-91.

[9]孟雅静,张会敏,王艳丽,等.浓香型白酒窖泥的真核菌群结构分析[J].现代食品科技,2020,36(5):96-103.

[10]胡晓龙.浓香型白酒窖泥中梭菌群落多样性与窖泥质量关联性研究[D].无锡:江南大学,2015.

[11]ZHANG Q Y,YUAN Y J,LUO W,et al.Characterization of prokaryotic community diversity in new and aged pit muds from Chinese Luzhouflavor liquor distillery[J].Food Sci Technol Res,2017,23(2):213-220.

[12]胡晓龙,余苗,曹振华,等.基于高通量测序的窖泥原核微生物群落多样性在退化窖池中的空间异质性[J].食品科学,2021,42(10):86-93.

[13]LIANG H P,LUO Q C,ZHANG A,et al.Comparison of bacterial community in matured and degenerated pit mud from Chinese Luzhou-flavour liquor distillery in different regions[J].J I Brewing,2016,122(1): 48-54.

[14]HU X L,DU H,REN C,et al.Illuminating anaerobic microbial community and cooccurrence patterns across a quality gradient in Chinese liquor fermentation pit muds[J].Appl Environ Microbiol,2016:82(8):2506-2515.

[15]李俊辉,张志伟,刘英杰,等.浓香型白酒窖泥理化性质及高通量法分析窖泥微生物[J].齐鲁工业大学学报,2018,32(6):25-28.

[16]程伟.土壤有效磷含量对土壤微生物量及代谢活性的影响[D].长春:吉林农业大学,2013.

[17]ZHANG M,WU X,MU D,et al.Profiling the effects of physicochemical indexes on the microbial diversity and its aroma substances in pit mud[J].Lett Appl Microbiol,2020,71(6):667-678.

[18]刘森,李林光,李可,等.中国浓香型白酒窖池窖泥中原核微生物群落的空间异质性[J].食品科学,2013,34(21):221-226.

[19]LUO Q C,LIU C L,LI W F,et al.Comparison between bacterial diver-sity of aged and aging pit mud from Luzhou-flavor liquor distillery[J].Food Sci Technol Res,2014,20(4):867-873.

[20]WANG C D,CHEN Q,WANG Q,et al.Long-term batch brewing accumulates adaptive microbes,which comprehensively produce more flavorful Chinese liquors[J].Food Res Int,2014,62:894-901.

[21]TAO Y,LI J B,RUI J P,et al.Prokaryotic communities in pit mud from different-aged cellars used for the production of chinese strong-flavored liquor[J].Appl Environ Microbiol,2014,80(7):2254-2260.

[22]张会敏,王艳丽,孟雅静,等.浓香型白酒发酵新老窖泥理化因子和原核微生物群落结构差异分析[J].食品科学,2020,41(6):207-214.

[23]唐云,姚海刚,李彦涛,等.不同窖龄浓香型白酒窖泥细菌群落结构及其多样性分析研究[J].酿酒科技,2022(7):93-98.

[24]ZOU W,YE G B,ZHANG K Z,et al.Diversity,function,and application of Clostridium in Chinese strong flavor Baijiu ecosystem:a review[J].J Food Sci,2018,83(5):1193-1199.

[25]罗雯,张倩颖,廖作敏,等.基于高通量测序技术的不同性状窖泥微生物组成研究[J].食品与发酵工业,2017,43(9):9-14.

[26]刘梅,邓杰,谢军,等.基于微生物群落结构相关的窖泥品质理化指标的筛选[J].食品科学,2018,39(19):44-50.

[27]何宏魁,宰红玉,李安军,等.窖泥理化指标与微生物含量相关性研究[J].酿酒,2019,46(1):65-67.

[28]孟雅静,王艳丽,丁峰,等.浓香型白酒新、老窖池分层池底窖泥菌群总氢代谢与乳酸含量之间的关系[J].食品科学,2021,42(18):171-177.

[29]王春芳,马诗淳,黄艳,等.降解水稻秸秆的复合菌系及其微生物群落结构演替[J].微生物学报,2016,56(12):1856-1868.