发酵蔬菜在我国历史悠久,至今已有三千多年的历史,一开始对蔬菜进行腌制是为了延长蔬菜的保存期,现在发酵蔬菜已经成为我国重要的传统发酵食品之一[1]。发酵蔬菜有泡菜类、渍酸菜类、酱腌菜类等,还有一些新型的发酵蔬菜如蔬菜汁等,种类多样[2]。蔬菜经过发酵之后具有独特的滋味和香味,使得发酵蔬菜备受欢迎。但是在发酵蔬菜的加工过程中发酵蔬菜的风味成分是变化的,受到很多因素影响,弄清楚其影响因素有助于更好地完善发酵蔬菜的发酵工艺,提高和调控发酵蔬菜的品质。近年来,随着分析技术的不断提高和新仪器的出现,研究人员对发酵蔬菜风味进行了大量的研究[3],对发酵蔬菜挥发性组分的研究也越来越多。该研究从发酵蔬菜的挥发性成分着手,主要综述了影响发酵蔬菜挥发性成分的因素,简要概括了发酵蔬菜的挥发性风味物质组成和形成途径,为提高发酵蔬菜品质提供参考。

1 发酵蔬菜挥发性风味成分的组成

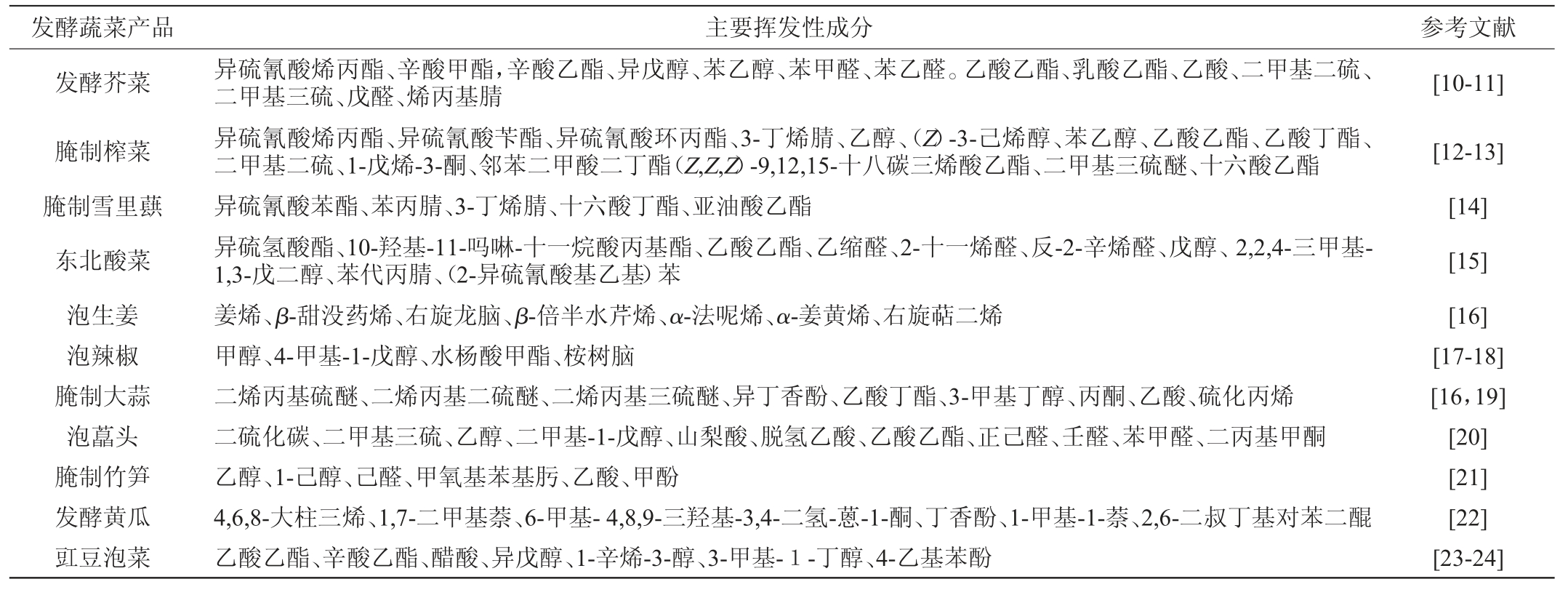

发酵蔬菜中的挥发性风味物质是反映发酵蔬菜品质的重要指标,能展现发酵蔬菜特有的风味。发酵蔬菜中挥发性风味物质的种类较多,主要包括酸、醇、酯、醛、酮、酚、烃、杂环化合物、硫化物和腈类化合物等[4],不同种类的化合物呈现出不同的气味特征,这些风味物质共同作用,对发酵蔬菜呈现独特气味做出了较大的贡献。酸类化合物呈现出的“酸香”味是发酵蔬菜中独特的气味,主要是由挥发性的乙酸和乙酸乙酯构成[5]。醇类、酯类和烯烃类化合物具有令人愉悦的香气和芬芳的水果香味[6]。醛类物质如苯甲醛具有苦杏仁味,还有一些其他的醛类化合物多为花香和果香气味,酮类物质性质较稳定,一般具有花香气味,酚类化合物通常会产生刺激性气味和特殊的异味[7-8]。杂环类化合物和硫化物在发酵蔬菜中的含量较少,但阈值低,对发酵蔬菜挥发性风味也有贡献,其中杂环类化合物中的呋喃、吡嗪具有坚果的香味[9]。一些发酵蔬菜产品中的主要挥发性风味成分见表1。

表1 发酵蔬菜产品中的主要挥发性成分

Table 1 Main volatile ingredients in fermented vegetable products

2 发酵蔬菜挥发性风味成分的来源及形成途径

发酵蔬菜中的挥发性成分复杂多样,形成的途径也有所不同。其挥发性成分一部分来源于蔬菜原料和添加的辅料,一部分由微生物作用产生,另一方面来源于发酵过程中的生化反应和酶催化反应。

2.1 蔬菜原辅料中的挥发性成分

原料蔬菜中本身自带有一些挥发性香气成分,如具有浓郁香气的有机酸和挥发油(醇、醛等)[25],在发酵过程中这些挥发性成分没有被完全分解而保留下来,对发酵蔬菜特殊香气形成提供帮助;某些种类的发酵蔬菜中还含有一些特殊的组分,在发酵过程中反应生成具有挥发性的物质,如芥菜中富含的硫代葡萄糖苷在发酵过程中会被芥子苷酶水解,形成发酵芥菜中主要冲味的来源—异硫氰酸烯丙酯[26-27];发酵过程中加入的辅料能增加发酵蔬菜的香味、去除异味,还能起到杀菌作用[28]。如制作泡菜时通常会加入辣椒、姜和大蒜等,不仅能杀菌,还能使泡菜呈现出辛辣的气味[29]。

微生物发酵作用是形成发酵蔬菜挥发性风味成分的重要途径。蔬菜在发酵过程中主要有乳酸发酵、酒精发酵和醋酸发酵。乳酸菌是发酵过程中形成发酵蔬菜独特香气的主要微生物[30],乳酸菌发酵有两个阶段,异型乳酸菌发酵阶段和同型乳酸菌发酵阶段,乳酸菌通过两个阶段的发酵最终生成乳酸和少量的乙醇、甲酸、乙酸、琥珀酸、乳酸乙酯、丙酸、丁酸、甲烷,还有微量的硫化氢[31];在发酵后期缺氧的条件下,酵母菌发酵生成乙醇,生成的乙醇又经过醋酸发酵氧化生成醋酸。这一系列的微生物发酵作用赋予发酵蔬菜丰富的挥发性香气。

2.2 酶催化反应和生化反应

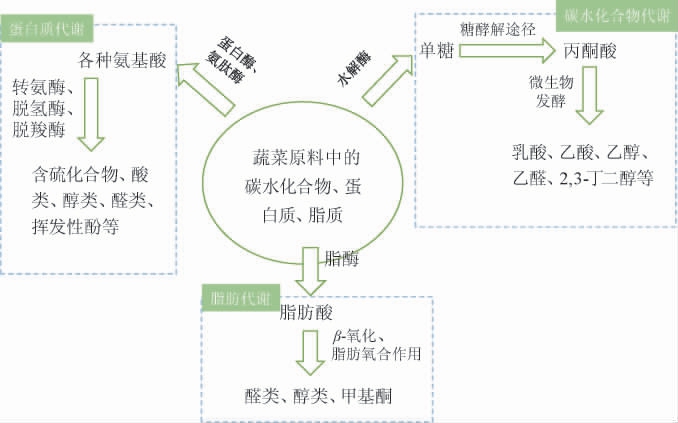

酶催化反应一方面可以直接水解发酵蔬菜中的某些成分产生挥发性成分,如芥子苷酶可以水解芥菜中的硫代葡萄糖苷生成异硫氰酸烯丙酯[26-27];另一方面通过各种酶将碳水化合物、蛋白质、脂肪等物质分解成微生物发酵或者生化反应的底物。如图1所示,碳水化合物在水解酶的作用下分解为单糖,而通过糖酵解生成丙酮酸盐被微生物发酵生成挥发性风味成分[32]。发酵蔬菜中的一些游离氨基酸和蛋白质水解产生的氨基酸在一系列酶的作用下,通过Enrich途径,将氨基酸转化为酸类、醇类、含硫化合物、苯甲醛和挥发性酚等挥发性风味成分[33]。

图1 基于酶和微生物作用的挥发性风味物质形成途径[34-35]

Fig.1 Pathways for the formation of volatile flavor substances based on the action of enzymes and microorganisms

3 影响发酵蔬菜中挥发性成分的因素

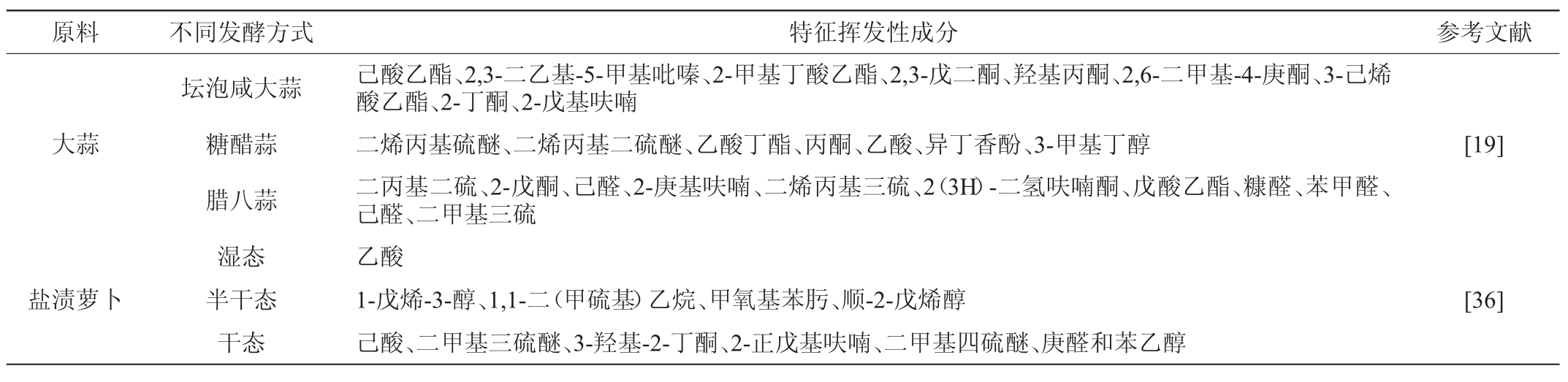

3.1 发酵方式

发酵工艺在很大程度上影响着发酵蔬菜的风味形成,不同发酵方式蔬菜的主要挥发性成分见表2。由表2可知,对于同一种原料,发酵方式不同,其产品的特征挥发性成分也不尽相同。汪冬冬等[36]分析不同发酵方法盐渍萝卜的挥发性成分,湿态盐渍萝卜的特征性挥发性成分为乙酸,是在发酵前期由微生物代谢产生的;半干态盐渍萝卜的特征性成分中的甲氧基苯肟在湿态萝卜中也有少量存在,可能为原料自身所携带,而且受到环境影响而变化;干态萝卜特征性成分中的2-正戊基呋喃和二甲基四硫醚在一些干制植物中大量存在,说明这些成分可能是原料在干燥脱水、氧化过程中形成的。肖岚等[19]发现大蒜挥发性成分与腌制过程中添加的辅料、酸碱环境、腌制时间和微生物组成有密切关系。李奕佳[37]测定了清洁发酵方法和传统发酵方法腌制的芥菜的挥发性成分,发现传统发酵芥菜的挥发性物质的种类、含量和芳香性呈味物质要少于清洁发酵芥菜,而刺激性非芳香性呈味物质要多于清洁发酵芥菜。

表2 不同发酵方式蔬菜的主要挥发性成分

Table 2 Main volatile components of vegetables with different fermentation methods

3.2 发酵工艺

3.2.1 发酵菌种

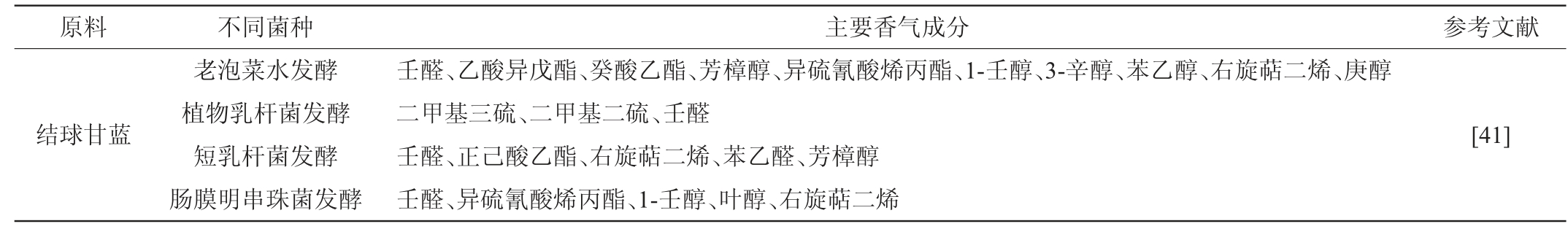

发酵蔬菜中挥发性风味成分的形成与其发酵过程中接种方式、菌种接种量也有密切的关系。在对自然发酵和人工接种发酵蔬菜挥发性成分的研究中,自然发酵蔬菜的香气组成比人工接种发酵的更加复杂[38]。侯爱香等[39-40]研究发现,自然发酵样品中检测到的挥发性风味成分的种类比人工接种样品多,自然发酵的样品中醇类物质如乙醇、醛类物质如苯甲醛的含量均高于人工接种发酵,原因是自然发酵样品杂菌多,发酵启动慢,醇类物质易积累,醛类物质被还原的少。除了接种方式之外,接种菌种对发酵蔬菜挥发性风味成分也有影响。徐丹萍等[41]研究发现,接种不同菌种的结球甘蓝样品的挥发性香气成分种类、数量和组成都有所差异,结果见表3。

表3 不同菌种发酵蔬菜的主要香气成分

Table 3 Main aroma components of fermentation vegetables with different strains

由表3可知,老泡菜水发酵比单一菌种发酵得到的主要香气成分的种类多,这是因为老泡菜水中微生物种类和数量较多,而人工接种导致发酵蔬菜中优势菌群不一样,不同种类的微生物代谢产生的挥发性风味物质也有所差别。LIANG H P等[4]研究发现,人工接种植物乳杆菌发酵的酸菜挥发性成分中醇类、酯类、烃类和腈类的浓度会提高。通过控制接种方式和接种的菌种,使发酵蔬菜的挥发性风味物质更加丰富,大大提升发酵蔬菜的质量。

3.2.2 发酵时间

发酵时间会影响发酵蔬菜中挥发性风味物质的形成,随着发酵时间的增加,发酵蔬菜的挥发性风味物质会发生变化。邓静等[42]研究发现,腌制90 d比腌制30 d的大头菜中酸类、酯类、醇类、烷烃类、含氮类化合物的种类增加,醛类化合物种类减少。王芮东等[43]研究发现,0~9 d的腌制过程中,萝卜泡菜挥发性成分的种类数量从11种增加到了36种,相对含量从28.12%增加到了68.09%,与曹东等[44]对泡菜发酵过程挥发性风味成分随着发酵时间增加而增加的研究结果基本一致。在萝卜泡菜发酵过程中,酯类物质呈整体上升趋势,这是由于微生物发酵产生的酸和醇会酯化为酯类物质;含硫化合物如二甲基二硫、二甲基三硫呈先下降后上升在下降的趋势,含硫化合物来源于原料,在后期时会被微生物降解;醇类、酸类、酮类、醛类、烃类则是先上升后下降;醚类呈整体下降趋势。李世瑞等[45]在对不同盐渍时间雪里蕻挥发性成分的研究中发现,随着盐渍时间的增加,主要的挥发性酯类如异硫氰酸酯类逐渐减少,这使得盐渍雪里蕻的风味变得柔和;醇类和酸类物质由于能互相转化,导致二者的数量和含量呈现波动趋势;值得注意的是腌制时间过长会产生影响品质的醚类物质,出现腥臭味。通过发酵时间对发酵蔬菜挥发性风味成分的影响,分析挥发性组分种类和含量的变化,以及各种化合物的阈值和对风味成分的贡献值,可以判断发酵蔬菜的品质和最佳食用日期。

3.2.3 发酵温度

蔬菜发酵过程中的发酵温度是影响发酵蔬菜质量的关键因素之一,微生物都有其适宜生长的温度范围,通过调控温度可以影响微生物的生长情况从而控制挥发性风味物质的生成。HONG S P等[46]研究发现,4 ℃和20 ℃发酵泡菜的最佳成熟期分别为35 d和2 d,且20 ℃发酵的泡菜中产生的挥发性化合物比4 ℃时更多,其中20 ℃发酵产生的甲基-2-丙烯基二硫化物、二甲基二硫化物和二-2-丙烯基二硫化物的量是4 ℃时的两倍多。HE Z等[47]也发现了酸菜挥发性风味物质的种类随着发酵温度的升高而增加。PARK S E等[48]利用气相色谱-质谱联用技术研究发酵温度对泡菜代谢变化的影响,发现在发酵初期,4 ℃发酵的泡菜代谢产物(丙二醇、丙氨酸、苹果酸、半乳糖酸和柠檬酸)比在更高温度的代谢产物变化更慢。利用发酵温度的影响,可以将发酵温度调控在产生挥发性风味成分最丰富的范围内,使得发酵蔬菜的风味达到最佳。

3.2.4 盐的浓度和种类

盐对发酵蔬菜挥发性成分的影响主要是因为发酵过程中微生物的生长代谢情况受到了影响。李军波[49]研究发现,2%食盐浓度的泡菜中乳酸菌繁殖代谢能力最强,而8%浓度的泡菜中乳酸菌繁殖代谢能力下降,乳酸菌的主要发酵阶段异型发酵阶段明显减弱。LIANG H P等[50]也发现了在盐浓度较高时(9%),酸菜中乳酸菌的数量最低,而乳酸菌的数量与酸菜中酯类、醇类、烃类和腈类物质的含量密切相关;且片球菌属(Pediococcus)、明串珠菌属(Leuconostoc)等受加盐作用影响显著;还发现了盐的加入可以降低发酵过程中异硫氰酸盐的浓度。吴凯等[51]研究发现,低质量分数食盐腌渍的辣椒中挥发性成分比高质量分数食盐腌制的辣椒少,香气成分低,质量分数9%~12%盐度腌制的辣椒香气成分高,风味及品质较好。除了盐浓度以外,盐的种类也能影响发酵蔬菜的挥发性成分。KIM D W等[52]研究发现,矿物质海盐腌制的泡菜中与质量相关的代谢产物高于纯净盐腌制的泡菜,感官评价和泡菜品质也更好。在工业生产中,可以利用盐浓度和盐的种类对发酵蔬菜香气成分的影响,向更加健康安全的方向发展。

4 展望

挥发性风味成分是反映发酵蔬菜品质的一个重要指标,如何控制影响发酵蔬菜挥发性成分的因素,保证其质量是研究的重点。随着现代技术的发展,人们对发酵蔬菜风味物质的形成机制和影响因素都有了一定的了解,未来可以从发酵方法、发酵工艺(菌种、时间、温度、盐的浓度和种类)等方面实现发酵蔬菜高品质、安全健康的发展。在工业生产中对发酵蔬菜挥发性成分的影响因素进行调控,对发酵蔬菜工业生产规范化、标准化、可控化都具有重要意义,期待未来在发酵蔬菜工业生产中对生产工艺参数进行精准调控,达到最佳的发酵蔬菜风味品质。

[1]赵楠.四川泡菜的主要特性及其成因分析[D].无锡:江南大学,2017.

[2]张杏媛,林少华,郑立红,等.发酵蔬菜的研究进展[J].蔬菜,2018(10):58-62.

[3]汪铃,王亮.传统发酵蔬菜制作工艺、品质特征及影响因素研究概况[J].中国酿造,2022,41(7):21-25.

[4]LIANG H P,HE Z,WANG X Y,et al.Bacterial profiles and volatile flavor compounds in commercial Suancai with varying salt concentration from Northeastern China[J].Food Res Int,2020,137:109384.

[5]黄玉立,赵楠,黄庆,等.发酵蔬菜风味物质形成机制及影响因素研究进展[J].食品与发酵工业,2021,47(24):279-285.

[6]王金菊,崔宝宁,张治洲.泡菜风味形成的原理[J].食品研究与开发,2008,29(12):163-166.

[7]杜勃峰,李达,肖仕芸,等.基于HS-SPME-GC-MS及主成分分析综合评价贵州典型辣椒品种香气品质[J].食品研究与开发,2019,40(7):149-155.

[8]郑炯,宋家芯,陈光静,等.顶空-固相微萃取-气质联用法分析腌制麻竹笋挥发性成分[J].食品科学,2013,34(18):193-196.

[9]徐丹萍,蒲彪,陈安均,等.传统四川泡菜中挥发性成分分析[J].食品与发酵工业,2014,40(11):227-232.

[10]陈艳,蒋依琳,唐玉娟,等.大叶芥菜发酵过程中挥发性成分变化研究[J].食品科技,2019,44(11):90-96.

[11]罗耀华,刘晓鸣,李月,等.不同芥菜的滋味及挥发性成分变化规律[J].食品科技,2018,43(9):90-94.

[12]刘明春,李正国,王心宇,等.榨菜挥发性风味成分的分析[J].食品工业科技,2010,31(10):118-120,123.

[13]ZHANG C C,ZHANG J M,LIU D Q.Biochemical changes and microbial community dynamics during spontaneous fermentation of Zhacai,a traditional pickled mustard tuber from China[J].Int J Food Microbiol,2021,347:109-199.

[14]赵大云,黄健,汤坚,等.固相微萃取法检测雪里蕻及其腌菜挥发性风味成分[J].上海交通大学学报(农业科学版),2004(3):237-245.

[15]韩国玲,刘安军.东北酸白菜人工接种发酵工艺及挥发性成分的研究[J].食品研究与开发,2010,31(3):126-129.

[16]汪冬冬,张其圣,陈功,等.不同蔬菜原料发酵泡菜挥发性成分解析[J].食品工业科技,2018,39(3):234-242.

[17]陆宽,王雪雅,孙小静,等.电子鼻结合顶空SPME-GC-MS联用技术分析贵州不同品种辣椒发酵后挥发性成分[J].食品科学,2018,39(4):199-205.

[18] RAO Y,QIAN Y,TAO Y F,et al.Characterization of the microbial communities and their correlations with chemical profiles in assorted vegetable Sichuan pickles[J].Food Control,2020,113:107174.

[19]肖岚,李娟,孟金蕾.腌制对大蒜挥发性风味物质以及生物活性物质的影响[J].食品与发酵工业,2021,47(14):183-189.

[20]杨定宽,季香青,曾承,等.泡藠头中挥发性风味物质分析[J].食品安全质量检测学报,2021,12(12):4978-4983.

[21]ZHENG J,ZHANG F S,ZHOU C H,et al.Comparison of flavor compounds in fresh and pickled bamboo shoots by GC-MS and GC-olfactometry[J].Food Sci Technol Res,2014,20(1):129-138.

[22]戚晨晨,陈国辉.接种发酵和自然发酵对黄瓜品质的影响[J].中国酿造,2015,34(12):145-148.

[23]李静鹏,邓力,陈烁,等.蔬菜快速无水发酵工艺研究[J].中国酿造,2015,34(6):33-38.

[24]王玉玮,袁亚宏,岳田利.雪莲菌发酵豇豆工艺优化及其挥发性风味成分分析[J].食品与机械,2021,37(5):176-182,232.

[25]周晓媛,夏延斌.蔬菜腌制品的风味研究进展[J].食品与发酵工业,2004,30(4):104-108.

[26]高倩妮,杜传来,邹小欠,等.芥菜加工过程冲味形成机制及其芥子苷酶特性研究[J].食品科技,2018,43(10):90-97.

[27]NUGRAHEDI P Y,DEKKER M,VERKERK R.Processing and preparation of Brassica vegetables and the fate of glucosinolates[M].Cham:Springer International Publishing,2017:407-429.

[28]陈弦,张雁,陈于陇,等.发酵蔬菜风味形成机制及其分析技术的研究进展[J].中国食品学报,2014,14(2):217-224.

[29]杜连娇,陈琳.影响泡菜风味形成的因素探究[J].中国果菜,2019,39(5):18-21.

[30]LORN D,NGUYEN T K C,HO P H,et al.Screening of lactic acid bacteria for their potential use as aromatic starters in fermented vegetables[J].Int J Food Microbiol,2021,350:109242.

[31]李雪,和兴萍,陈丹,等.乳酸菌发酵混合蔬菜的初步研究[J].中国酿造,2016,35(9):176-179.

[32]李彤,乌日娜,张其圣,等.酱腌菜中微生物及与产品风味品质关系研究进展[J].食品工业科技,2022,43(14):475-483.

[33] MARILLEY L,CASEY M G.Flavours of cheese products: metabolic pathways,analytical tools and identification of producing strains[J].Int J Food Microbiol,2004,90(2):139-159.

[34]陈倩,李永杰,扈莹莹,等.传统发酵食品中微生物多样性与风味形成之间关系及机制的研究进展[J].食品工业科技,2021,42(9):412-419.

[35]CHEN Q,KONG B H,HAN Q,et al.The role of bacterial fermentation in lipolysis and lipid oxidation in Harbin dry sausages and its flavour development[J].LWT-Food Sci Technol,2017,77:389-396.

[36]汪冬冬,唐垚,陈功,等.不同发酵方式盐渍萝卜挥发性成分动态分析[J].食品科学,2020,41(6):146-154.

[37]李奕佳.芥菜的清洁发酵工艺及产品开发研究[D].长沙:湖南农业大学,2017.

[38]李晓博,胡文忠,姜爱丽,等.自然发酵与人工接种发酵酸菜的研究进展[J].食品与发酵工业,2016,42(3):251-255.

[39]侯爱香,王一淇,黄晴,等.自然发酵与人工接种发酵湖南芥菜的挥发性风味组分和品质分析[J].食品科学,2018,39(6):237-245.

[40]陈大鹏,郑娅,周芸,等.自然发酵与人工接种发酵法发酵泡菜的品质比较[J].食品工业科技,2019,40(18):368-372.

[41]徐丹萍,蒲彪,刘书亮,等.不同发酵方式的泡菜挥发性成分分析[J].食品科学,2015,36(16):94-100.

[42]邓静,李萍萍.大头菜腌制过程中挥发性香味物质变化分析[J].食品科学,2013,34(24):225-229.

[43]王芮东,赵燕飞,邢颖,等.萝卜泡菜自然发酵过程中挥发性香气成分变化分析[J].中国酿造,2019,38(9):124-129.

[44]曹东,曹琳,范林川,等.泡菜发酵过程挥发性风味成分的变化[J].粮食与油脂,2017,30(3):45-49.

[45]李世瑞,蒋立文,邓放明,等.不同盐渍时间的雪里蕻理化及挥发性成分的比较[J].食品科技,2018,43(10):82-90.

[46] HONG S P,LEE E J,KIM Y H,et al.Effect of fermentation temperature on the volatile composition of Kimchi[J].J Food Sci,2016,81(11):C2623-C2629.

[47]HE Z,CHEN H Y,WANG X Y,et al.Effects of different temperatures on bacterial diversity and volatile flavor compounds during the fermentation of Suancai,a traditional fermented vegetable food from northeastern China[J].LWT-Food Sci Technol,2020,118:108773.

[48] PARK S E,SEO S H,KIM E J,et al.Effects of different fermentation temperatures on metabolites of Kimchi[J].Food Biosci,2018,23:100-106.

[49]李军波.盐浓度对传统泡菜和强化发酵泡菜的影响[D].南昌:南昌大学,2016.

[50] LIANG H P,HE Z,WANG X Y,et al.Effects of salt concentration on microbial diversity and volatile compounds during Suancai fermentation[J].Food Microbiol,2020,91:103537.

[51]吴凯,覃业优,蒋立文,等.不同质量分数食盐腌渍艳红辣椒的风味物质分析[J].食品科学,2021,42(24):175-182.

[52]KIM D W,KIM B M,LEE H J,et al.Effects of different salt treatments on the fermentation metabolites and bacterial profiles of Kimchi[J].J Food Sci,2017,82(5):1124-1131.