副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus)是弧菌科(Vibrionaceae)的一种常见细菌,大量存在于海水等高盐环境中,已经成为水产养殖业中的首要致病菌[1-3]。在我国沿海城市的海水及海产品(海鱼、虾、蟹、墨鱼等)中,副溶血弧菌一直是检出率较高的致病菌之一,尤其是7、8月份。近年来,副溶血弧菌已成为包括中国、美国等在内的全球沿海国家海产品食物中毒事件暴发的首要原因[4-5]。为防止副溶血弧菌引起的感染和养殖业损失,人们在养殖过程中长期使用抗生素,导致副溶血弧菌菌株的抗药性不断增强[6]。据报道,副溶血弧菌对临床上常见的抗生素氨苄西林有最高的耐药性,其次对磺胺类药物如磺胺甲恶唑及大环内酯类及四环霉素类药物也出现了明显的抗药性,有些分离于养殖环境中的副溶血弧菌甚至对在水产养殖中使用频率很低的药物红霉素出现了耐药性问题[7]。

海洋微生物长期处于高压、高盐、无光照等特殊环境中,因此具备了独特的生存策略,也许会产生罕见的代谢产物来协助自身生存,而这些特殊产物则可能会在医药方面发挥巨大优势。目前,对海洋微生物资源的探索和次级代谢产物的研究已经成为热点之一[8],而深海来源的芽孢杆菌属(Bacillus)物种因能产生大量酶和抗生素等,而被许多学者看作是优质益生菌[9]。如罗曼等[10]从南极沉积物样品中分离纯化出一株枯草芽孢杆菌斯氏亚种(Bacillus subtilissubsp.spizizenii),对植物致病菌如层生镰刀菌(Fusarium proliferatum)有较强抑制效果;ZHOU Y等[11]从南大西洋的深海沉积物中分离筛选得到一株能抑制曲霉突变株菌丝生长的环状芽孢杆菌(Bacillus circulans),且该菌对黄曲霉毒素前体的积累有阻碍作用。

针对当前存在的副溶血弧菌的耐药性问题,本研究以生物抗菌活性为导向,采用涂布平板法和平板划线法从印度洋沉积物样品中分离纯化并筛选抑制副溶血弧菌生长的菌株,采用形态观察、生理生化试验及16S rDNA基因序列分析对其进行菌种鉴定,并对其抑菌谱进行研究,为后期从海洋微生物中探索得到高效力抗菌活性物质研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

西南印度洋沉积物样品(水深1 783 m):自然资源部第三海洋研究所。

1.1.2 菌株

副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticu)CGMCC 1.1616、大肠杆菌(Escherichia coli)CMCC 44102、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)ATCC 6538、铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)PAO1、鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella typhimurium)CICC 21484、鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumannii)BNCC 194496、屎肠球菌(Enterococcus faecium)BNCC 336951、肺炎克雷伯氏菌(Klebsiella pneumoniae)BNCC 186113、白色念珠菌(Candida albicans)CMCC 52201:本实验室保藏。

1.1.3 培养基

营养肉汤(nutrient broth,NB)培养基:牛肉膏3 g,蛋白胨10 g,NaCl 5 g,去离子水1 000 mL,pH 7.0。营养琼脂培养基在此基础上加入琼脂30 g/L。

LB海水培养基[12]:胰蛋白胨10 g,NaCl 10 g,酵母提取物5 g,海水1 000 mL。LA海水固体培养基:在LB海水培养基中添加琼脂20 g。

LB固体培养基[12]:胰蛋白胨10 g,NaCl 10 g,酵母提取物5 g,琼脂20 g,去离子水1 000 mL。

脑心浸出(brain heart infusion,BHI)固体培养基[12]:胰蛋白胨20 g,牛心浸粉10 g,NaCl 10 g,葡萄糖4 g,磷酸氢二钠5 g,琼脂20 g,去离子水1 000 mL。

MRS培养基[12]:葡萄糖20 g、蛋白胨10 g、牛肉粉5 g、酵母粉4 g、吐温80 1 mL、柠檬酸氢三铵2 g、乙酸钠5 g、磷酸氢二钾2 g、硫酸镁0.2 g,硫酸锰0.05 g、琼脂20 g,去离子水1 000 mL。

葡萄糖蛋白胨酵母膏(glucose peptone yeast extract,GPY)海水培养基[13]:蛋白胨2 g,酵母膏0.5 g,葡萄糖10 g,琼脂20 g,海水1 000 mL。

2216E海水培养基[14]:蛋白胨5 g,酵母膏1 g,磷酸铁0.1 g,琼脂20 g,海水1 000 mL。

以上培养基均在121 ℃高压蒸汽灭菌15 min。

1.1.4 试剂

琼脂(生化试剂):广州赛国生物科技有限公司;氯化钠(分析纯)、酵母提取物(生化试剂)、葡萄糖(分析纯)、聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)引物、SanPrep柱式脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)胶回收试剂盒:生工生物工程(上海)有限公司;胰蛋白胨(生化试剂)、琼脂糖(分析纯):北京奥博星生物技术有限公司。

1.2 仪器与设备

HVE-50高压灭菌器:日本HIRAYAMA公司;BSA224S电子天平:德国Sartorius公司;SW-CJ-2FD超净工作台:日本Airtech公司;SPX培养箱:宁波东南仪器有限公司;RV10旋转蒸发仪:德国IKA公司;VeritiTMDx PCR仪:基因有限公司。

1.3 方法

1.3.1 海洋微生物的分离及纯化

采用稀释涂布平板法[15]和平板划线法[12]分离印度洋沉积物中的微生物,取1 g样品加入9 mL经过灭菌的陈海水中,振荡2 h后静置,按10倍梯度依次稀释至10-7。取稀释度为10-7、10-6、10-5的样品各50 μL均匀涂布于LA海水培养基、2216E培养基、GPY培养基,置于37 ℃培养箱中恒温培养3 d。选取形态不同的微生物反复平板划线,得到纯化后的单菌落,37 ℃、180 r/min条件下培养24 h后与甘油混合,编号,保存于-80 ℃冰箱中。

1.3.2 副溶血弧菌拮抗菌株的筛选

初筛:采用平板划线法对海洋微生物进行初筛。将副溶血弧菌以1%(V/V)的接种量接种于营养肉汤培养基中,30 ℃、180 r/min条件下培养2 d,将培养液以0.1%(V/V)的接种量加入LB固体培养基中,摇匀,倒平板,凝固后,从待测菌株的平板中挑适量菌体,划线到含有副溶血弧菌的培养皿上,37 ℃培养12 h后,观察其抑菌效果。

复筛:采用琼脂扩散法[16]进行复筛。将副溶血弧菌培养液以0.1%(V/V)的接种量加入LB固体培养基中,摇匀,倒平板,待平板凝固后打孔,将400 μL初筛后的海洋微生物粗发酵液加入孔中,37 ℃条件培养24 h,测量抑菌圈的直径,试验重复三次。

1.3.3 副溶血弧菌拮抗菌株的鉴定

(1)形态观察及生理生化实验

将筛选得到的副溶血弧菌拮抗菌株划线接种于LA海水培养基中,观察其形态特点,再根据《常见细菌系统鉴定手册》[17]和《伯杰细菌鉴定手册》[18]对其生理生化特征进行鉴定,包括革兰氏染色、糖发酵试验、吲哚试验等。

(2)分子生物学鉴定

选取通用引物27F(5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')和1492R(5'-AAGTCGTAACAAGGTAACG-3'),采用菌落PCR法对筛选得到的副溶血弧菌拮抗菌株的16S rDNA基因序列进行扩增[19]。PCR扩增体系:模板7 μL,细菌通用引物27F和1492R各2 μL,2×Taq Plus Master Mix酶25 μL,双蒸水(ddH2O)14 μL,总体积为25 μL。PCR扩增条件:95 ℃预变性5 min;98 ℃变性30 s,55 ℃退火15 s,72 ℃延伸2 min,共30个循环;72 ℃再延伸5 min。

将PCR扩增产物送至生工生物工程(上海)股份有限公司进行测序,将测序结果提交至美国国立生物技术信息中心(national center for biotechnology information,NCBI)的GenBank数据库中采用基本局部比对搜索工具(basic local alignment search tool,BLAST)进行同源性搜索比对,选取同源性较高的模式菌株的16S rDNA基因序列,采用MEGA 6.0软件中的邻接(neighbor-joining,NJ)法绘制系统发育树[19]。

1.3.4 抑菌谱研究

采用琼脂扩散法探究菌株浓缩发酵液对各种致病菌的抑制效果[20]。首先以0.1%(V/V)的接种量将筛选得到的副溶血弧菌拮抗菌株接种于LB海水培养基中,37 ℃、180r/min条件下摇床培养24 h。将发酵液在4 ℃、10 000 r/min条件下离心10 min,取其上清液旋转浓缩100倍,并通过0.22 μm的无菌微孔滤膜过滤后放到无菌离心管中。将致病菌接种于相应的培养基,37 ℃、180 r/min条件下培养12 h,其中鲍曼不动杆菌使用BHI培养基、肺炎克雷伯氏菌使用NB培养基、屎肠球菌使用MRS培养基,其他致病菌均使用LB培养基,取100 μL致病菌种子液,与55 ℃左右相应的40 mL培养基混匀,倒平板,凝固后用直径为12 mm的打孔器打孔,并加入300 μL浓缩发酵液,三份平行,37 ℃条件下培养12 h后观察结果。

2 结果与分析

2.1 海洋微生物的分离及纯化

从印度洋沉积物样品中共分离得到115株海洋微生物。

2.2 副溶血弧菌拮抗菌株的筛选

2.2.1 初筛结果

以副溶血弧菌为指示菌,经初筛得到10株具有拮抗效果的菌株,其中4株菌株的抑菌效果较好,编号分别为NO.410、NO.4542、NO.4622、NO.5.10.1-1。

2.2.2 复筛结果

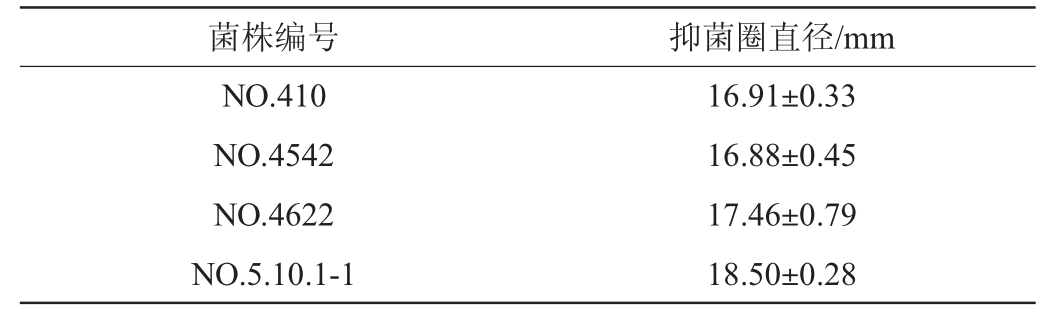

采用琼脂扩散法对4株抑菌效果较好的菌株进行复筛,结果见表1。由表1可知,菌株NO.5.10.1-1的抑菌圈直径最大,达到(18.50±0.28)mm。杜静芳等[21]研究结果显示,从鱼肠道中分离得到的5株乳酸菌对副溶血弧菌ATCC17802的平均抑菌圈直径为17.9 mm;赵彩春等[22]从虾养殖场水体中分离得到一株短小芽孢杆菌,该菌对副溶血弧菌的抑菌圈直径为15.16 mm。由此可见,NO.5.10.1-1对副溶血弧菌的抑菌效果较好。因此,对该菌株进行进一步分析。

表1 4株副溶血弧菌拮抗菌株的抑菌圈直径

Table 1 Inhibition zone diameter of 4 Vibrio parahemolyticus antagonistic strains

2.3 菌株NO.5.10.1-1的鉴定

2.3.1 形态观察

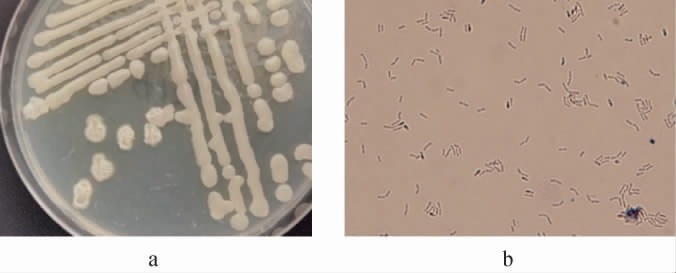

菌株NO.5.10.1-1的菌落及细胞形态见图1。由图1可知,菌株NO.5.10.1-1呈乳白色,半透明,粘稠易挑起,表面光滑有光泽,单菌落呈圆形,中央凸起,菌落较小,有臭味。其镜检结果为革兰氏阳性菌,菌体为杆状。

图1 菌株NO.5.10.1-1的菌落(a)及细胞(b)形态学特征

Fig.1 Colony (a) and cell (b) morphological characteristics of strain NO.5.10.1-1

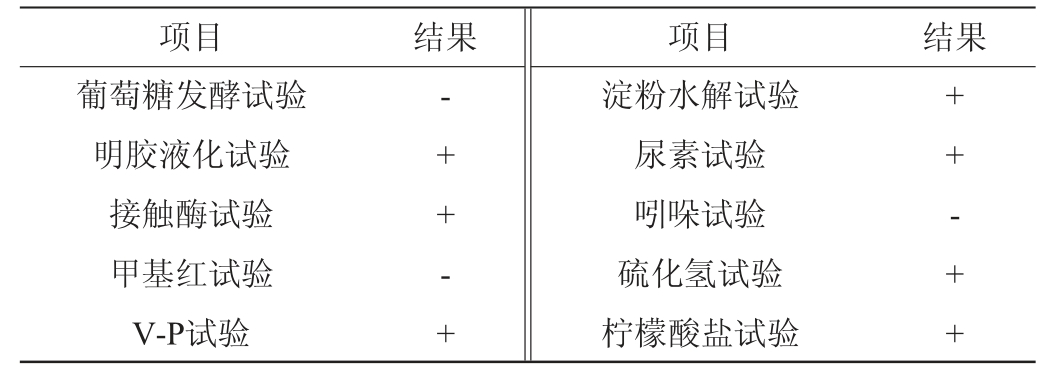

2.3.2 生理生化鉴定结果

菌株NO.5.10.1-1的生理生化试验结果见表2。由表2可知,菌株NO.5.10.1-1的葡萄糖发酵试验、甲基红试验、吲哚试验结果均为阴性,明胶液化试验、接触酶试验、V-P试验、淀粉水解试验、尿素试验、硫化氢试验、柠檬酸盐试验结果均为阳性。结合《常见细菌系统鉴定手册》[17]和《伯杰细菌鉴定手册》[18],初步判定该菌为芽孢杆菌属(Bacillus sp.)。

表2 菌株NO.5.10.1-1的生理生化特征

Table 2 Physiological and biochemical characteristics of strain NO.5.10.1-1

注:“+”表示结果呈阳性;“-”表示结果呈阴性。

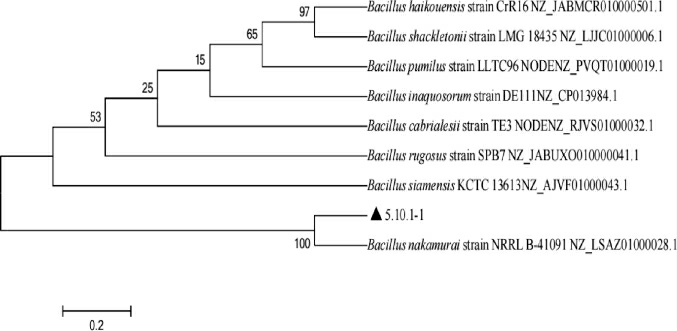

2.3.3 16S rDNA序列分析及系统发育树的构建

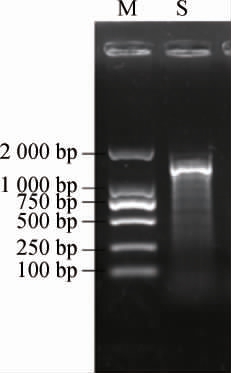

菌株NO.5.10.1-1的16S rDNA基因序列的PCR扩增产物经琼脂糖凝胶电泳检测,结果见图2。由图2可知,在1 700 bp左右出现目的条带,符合预期结果,说明PCR成功扩增出了目标序列。

图2 菌株NO.5.10.1-1 16S rDNA基因序列PCR扩增产物的琼脂糖凝胶电泳结果

Fig.2 Agarose gel electrophoresis results of PCR amplification product of 16S rDNA sequence of strain NO.5.10.1-1

M:DL2 000 DNA Marker;S:菌株NO.5.10.1-1的PCR扩增产物。

基于16S rDNA基因序列构建菌株NO.5.10.1-1的系统发育树,结果见图3。由图3可知,菌株NO.5.10.1-1与中村芽孢杆菌(Bacillus nakamurai)聚在同一分支,亲缘关系最为接近,结合形态观察及生理生化特征,最终将该菌株鉴定为中村芽孢杆菌(Bacillus nakamurai)。

图3 基于16S rDNA基因序列菌株NO.5.10.1-1的系统发育树

Fig.3 Phylogenetic tree of strain NO.5.10.1-1 based on 16S rDNA gene sequence

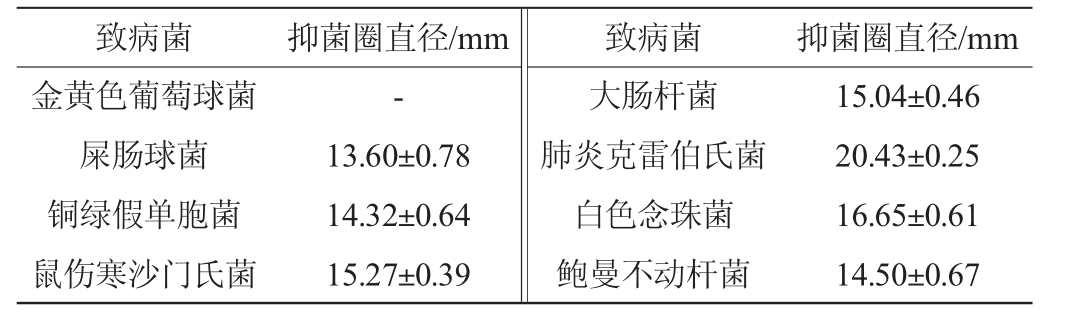

2.4 菌株NO.5.10.1-1的抑菌谱

近年来,海洋来源芽孢杆菌在抗菌方面备受关注,如方佩等[23]研究发现,从渤海潮间带盐地碱蓬中分离得到的1株海洋芽孢杆菌,对黄瓜灰霉病菌有很好的防治效果;陈静等[24]研究发现,从连云港海泥中分离出的1株解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)chenj-1能够有效抑制水产养殖的病原菌—凡隆气单胞菌;方卫东等[25]从福建海水养殖区底泥中分离得到的海洋地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)FA08,对金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌、哈维氏弧菌等致病菌有生长抑制作用。菌株NO.5.10.1-1抑菌谱的测定结果见表3。由表3可知,菌株NO.5.10.1-1除了对金黄色葡萄球菌无抑制效果外,对7株常见的致病菌大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、屎肠球菌、肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌均有抑制作用,可见该菌具有广谱的抑菌性,是一株具有广阔研究前景的海洋芽孢杆菌。

表3 菌株NO.5.10.1-1抑菌谱的测定结果

Table 3 Determination results of antibacterial spectrum of strain NO.5.10.1-1

注:“-”表示无抑菌效果。

3 结论

本研究以副溶血弧菌为指示菌,从印度洋沉积物中共分离出115株海洋微生物,其中10株对副溶血弧菌有抑制作用,抑菌效果最优的为菌株NO.5.10.1-1,其抑菌圈直径达(18.50±0.28)mm。通过形态学观察、生理生化试验及分子生物学技术鉴定其为中村芽孢杆菌(Bacillus nakamurai)。除金黄色葡萄球菌外,菌株NO.5.10.1-1对7种致病菌均有抑制作用,具有较广的抑菌谱。

[1]胡元庆,陈锦芳,肖芸,等.漳州水产养殖环境中副溶血弧菌的流行状况分析[J].食品工业科技,2021,42(8):117-124.

[2]王凤青,孙玉增,任利华,等.海水养殖中水产动物主要致病弧菌研究进展[J].中国渔业质量与标准,2018,8(2):49-56.

[3]李晶娇,薛峰,曾德新,等.副溶血弧菌毒力因子的研究进展[J].畜牧与兽医,2014,46(12):116-119.

[4]张德福,付绪磊,张明,等.副溶血弧菌毒力因子及致病机理的研究进展[J].食品科学,2015,36(7):216-222.

[5] LIU X F,LI Y,LI J R,et al.Isolation and characterisation of Bacillus spp.antagonistic to Vibrio parahaemolyticus for use as probiotics in aquaculture[J].World J Microb Biot,2015,31(5):795-803.

[6]魏文娟,赵姝,王元,等.副溶血弧菌养殖对虾分离株耐药性及耐药基因分析[J].南方水产科学,2020,16(1):9-16.

[7]陈小龙,程长洪,邓益琴,等.拟穴青蟹致病性副溶血弧菌分离鉴定及药敏试验[J].南方农业学报,2020,51(11):2846-2855.

[8]李贺,林学政,何培青,等.南极抗细菌活性菌株的筛选及系统发育分析[J].微生物学通报,2011,38(2):264-269.

[9]CHINNARAJAN R,VARATHARAJAN G R,RAJASABAPATHY R,et al.Antibacterial activity of marine Bacillus substances against Vibrio cholerae and Staphylococcus aureus and in vivo evaluation using embryonic zebrafish test system[J].Indian J Pharm Sci,2016,78(3):417-422.

[10]罗曼,万婧倞,黄仕新,等.南极沉积物来源抗菌细菌的筛选及抑菌物质的鉴定[J].微生物学通报,2020,47(6):1787-1794.

[11]ZHOU Y,WANG J,GAO X,et al.Isolation of a novel deep-sea Bacillus circulus strain and uniform design for optimization of its anti-aflatoxigenic bioactive metabolites production[J].Bioengineered,2019,10(1):13-22.

[12]王晓彤,金黎明,俞勇,等.拮抗大肠杆菌的海洋微生物的筛选与鉴定[J].中国酿造,2020,39(6):43-46.

[13]倪孟祥,胡颖.北极海泥来源抗菌活性真菌的筛选及菌株H5的初步研究[J].化学与生物工程,2013,30(5):61-64.

[14]孙创,王金燕,张钰琳,等.利用改良培养基探究西太平洋海水可培养细菌多样性[J].微生物学报,2021,61(4):845-861.

[15]刘一平,金黎明,王晓彤,等.北冰洋来源广谱抗菌海洋细菌的发酵条件优化[J].中国酿造,2020,39(1):55-60.

[16]王硕,孟庆丽,武天娇,等.抗金葡菌深海真菌的分离鉴定及抑菌谱研究[J].生物技术,2015,25(2):169-172.

[17]蔡妙英,东秀珠.常见细菌系统鉴定手册[M].北京:科学出版社,2001:349-386.

[18]BUCHANAN R E,GIBBONS N E.伯杰细菌鉴定手册[M].北京:科学出版社,1984:729-736.

[19]施渺筱,李祝,汤鑫鑫,等.自然发酵泡菜中乳酸菌的分离鉴定及其在金刺梨汁发酵中的应用[J].中国酿造,2022,41(1):109-115.

[20]邱昊旻,刘博超,马启晨,等.北冰洋来源白色念珠菌拮抗菌株的分离与鉴定[J].中国酿造,2019,38(7):91-94.

[21]杜静芳,缪璐欢,马欢欢,等.淡水鱼肠道中拮抗副溶血弧菌乳酸菌的筛选及鉴定[J].中国食品学报,2017,17(5):168-175.

[22]赵彩春,陈国明,张家学.短小芽胞杆菌HLK8-1的分离鉴定及抑菌特性分析[J].微生物学杂志,2016,36(2):33-38.

[23]方佩,罗远婵,田黎,等.1株海洋芽孢杆菌对黄瓜灰霉病的防治效果及防治机制研究[J].江苏农业科学,2022,50(2):91-96.

[24]陈静,夏艳秋,顾冬莹,等.拮抗凡隆气单胞菌的海洋芽孢杆菌chenj-1的分离与鉴定[J].江苏农业科学,2018,46(16):132-135.

[25]方卫东,唐旭,刘源森,等.一株海洋生境芽孢杆菌FA08的筛选、鉴定及其酶学特性和抗菌性能分析[J].海洋与湖沼,2015,46(5):1228-1234.