无花果酒是以无花果为主要原料的深加工产品之一,酿酒是无花果实加工利用的重要途径,能很大程度上保留果实原有的营养价值,并使得果酒具有一定的保健功能,同时可以丰富消费者对产品的选择[1-2]。陈酿是果酒生产工艺中重要的过程之一,果酒在陈酿的过程中发生大量的理化反应形成风味动态变化,这些变化对于酒体的稳定性和协调性起关键的作用[3-4]。目前对无花果酒的研究多集中于菌种的选择,酿造工艺的优化和新鲜果酒的风味评价,而对陈酿过程中无花果酒风味品质的变化规律和机制的研究较少。李伟等[5]采用光谱和液相色谱方法量化分析了陈酿过程葡萄酒样品中花色苷的组成和含量,探究了酒龄与色调角、总花色苷含量间的变化规律。黄佳等[6]研究了陈酿过程对猕猴桃酒多酚及其抗氧化活性的影响以及陈酿期间香气成分的变化[7]。信思悦等[8]分析了陈酿方式对无花果果酒理化特性及体外抗氧化性的影响,然而并没有对陈酿过程中果酒的风味品质变化做出具体解释。无花果酒中的果香、发酵香、陈酿香等香气物质对于酒体的感官特征有着极其重要的影响,决定着无花果酒的风格和品质[9]。因此,亟需明晰无花果酒陈酿过程中的风味物质和感官品质变化规律。

本实验采用气相色谱-质谱联用(gas chromatographmass spectrometer,GC-MS)技术检测无花果酒陈酿过程中挥发性风味物质,高效液相色谱法(high performance liquid chromatography,HPLC)测定游离氨基酸含量,电子鼻区分果酒陈酿过程的风味信息,同时进行感官描述性分析,通过皮尔森相关性分析方法研究感官属性与理化指标之间的相关性,进一步探究了陈酿过程中风味物质及呈味氨基酸的变化规律,明晰理化指标对感官属性的影响。以期为无花果酒的产业发展提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

无花果干(产地新疆)、白砂糖(均为食品级):市售;维生素C:国药集团化学试剂公司;Aroma White酵母菌:张裕葡萄酒酿酒有限公司提供;柠檬酸、碳酸氢钠(均为食品级):山东海天生物化工有限公司;Ex果胶酶(30 000 U/g):法国LALLEMAND集团。

1.2 仪器与设备

QP2010 plus气相色谱-质谱联用仪、UV-2600紫外分光光度计:日本岛津公司;PEN3.5电子鼻:德国Airsense公司;WAY-2S数字阿贝折射仪:广州市爱宕科学仪器有限公司;D-55122电位滴定仪:德国Mainz公司;LDZX-40Ⅱ立式自动电热压力蒸汽灭菌器:上海申安医疗器械厂;ZXSD-1160全自动新型生化培养箱:上海智城分析仪器制造有限公司;Biofuge Stratos型台式高速冷冻离心机:德国Thermo Scientific公司;110型高效液相色谱仪(带二极管阵列检测器):美国安捷伦公司。

1.3 方法

1.3.1 无花果酒酿造工艺流程及操作要点

操作要点:将无花果干1∶9(g∶mL)加水打浆制备无花果汁,加入5 g/L的维生素C护色、质量分数0.03%的Ex果胶酶澄清,60 ℃酶解2 h,添加蔗糖将果汁糖度调节至24°Bx,用柠檬酸将果汁调至pH5.5,85 ℃杀菌30 min。然后按照质量分数0.07%比例将活化的Aroma White酵母菌(将一定质量的酵母添加到质量分数为5%的蔗糖溶液中,搅拌均匀,在30 ℃条件下放置至蔗糖溶液中小气泡不再产生为止)添加至上述无花果汁溶液中,用纱布密封瓶口,置于25 ℃生化培养箱中发酵10 d,并定期监测发酵过程[1-2],待酒精度不再升高判定为发酵终点。将发酵结束的第1天作为陈酿的起点,选择陈酿0个月(第0天)、2个月(第60天)、4个月(第120天)、6个月(第180天)作为风味的评价时间点。

1.3.2 基本理化指标检测

总酸:参考文献[10]的电位滴定法;透光率:参考文献[10]的紫外可见分光光度法;总酯:参照GB/T 10345—2007《白酒分析方法》中的指示剂方法[11]。

1.3.3 GC-MS方法

参照VERZERA A等[12]的方法。将1 g酒样置于20 mL顶空瓶内,50 ℃条件下平衡40 min后,将萃取头插入顶空瓶中萃取30 min,最后将萃取头拔出并置于250 ℃的进样口中解吸2 min。

气相色谱条件:DB-WAX石英毛细管柱(30m×0.25mm,0.25 μm),程序升温:柱温箱初始温度40 ℃,保持3 min,以5 ℃/min升至120 ℃,再以10 ℃/min升至250 ℃,保持5 min;进样口温度250 ℃,载气为氦气(He),流速1 mL/min,不分流进样。

质谱条件:电子电离(electron impact,EI)源,离子源温度200 ℃,传输线温度280 ℃,采用全扫描模式采集信号,扫描范围35~500 m/z。

定性定量方法:使用美国国家标准与技术研究院(national institute of standards and technology,NIST)11数据库对未知挥发性化合物谱图进行比对,选择匹配度>80%的物质作为有效的挥发性物质,结合相关资料进行分析鉴定,并采用面积归一化法进行定量。

1.3.4 电子鼻检测

量取酒样10 mL置于顶空进样瓶中,室温(25 ℃)条件下平衡5 min后直接将进样针头插入样品瓶采用顶空吸气法进行电子鼻分析实验。测定条件:传感器清洗时间100 s、传感器归零时间5 s、样品准备时间5 s、进样流量400 mL/min,检测时间60 s。完成1次检测后系统进行清零和标准化,然后再进行第2次顶空采样。统计分析10个不同选择性传感器的G/G0值。采用Winmuster分析软件对采集到数据进行分析。

1.3.5 游离氨基酸检测

参考张进杰[13]的方法。称取3.0 g样品,加12 mL蒸馏水匀浆后沸水浴5 min,5 000 r/min离心10min取上清液,重复2次。合并上清液,定容至50 mL,过0.22 μm微孔滤膜,滤液经柱前衍生后利用高效液相色谱仪测定。色谱条件:色谱柱Zorbax Eclipse-AAA PN(4.6 mm×150 mm,3.5 μm),柱温40℃,流速1.5mL/min,检测波长254nm。流动相A:40mmol/L NaH2PO4(pH7.8),流动相B:乙腈-甲醇-水(45∶45∶10,V/V)。

1.3.6 感官评价

参考JUNG H等[14]的方法。首先对感官评价人员进行筛选和培训,整理无花果酒的感官属性,确定黄色、红色、澄清度、酒香味、果香味、花香味、甜味、酸味、苦味、收敛性、连续性、完整性等12个感官指标,并建立统一的评定标准。将陈酿期间4种样品进行随机3位数编号,作为感官评价的样品。选取10名感官评价人员(5男5女,25~50岁),依据相应指标进行感官打分。评定方式采取10分制,从0~10分别表示感觉强度从无到有且依次增强。

1.3.7 相关性分析

将陈酿0、2、4、6个月无花果酒的感官评分(黄色、红色、澄清度、酒香味、果香味、花香味、甜味、酸味、苦味、收敛性、连续性和完整性)和对应的理化指标(总酸、总酯、透光率、醛类、酸类、酯类、醛类、酚类、鲜味氨基酸、甜味氨基酸、苦味氨基酸和总氨基酸)进行皮尔森相关性分析,得到相关性系数。使用R语言(3.6.3)绘制热图并进行聚类分析,以分析陈酿过程中无花果酒感官评分和理化指标的相关性。

2 结果与分析

2.1 基本理化指标

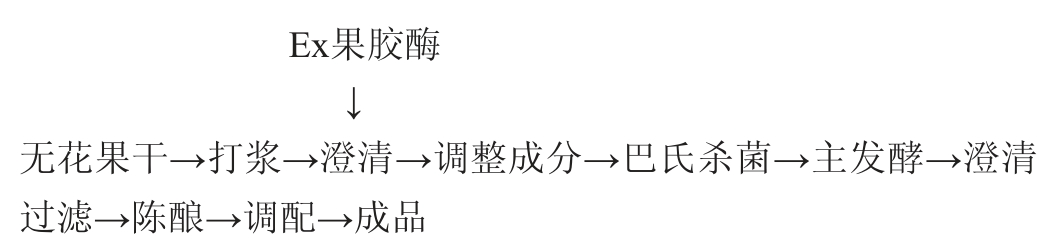

由表1可知,在陈酿期间无花果酒的总酸含量呈显著性减少的趋势,这可能是因为陈酿期间酸与醇发生了酯化反应,从而消耗了总酸含量[15-16]。总酯与透光率均呈现显著性增加趋势,在陈酿6个月时总酯增加了11.93%、透光率增加了78.07%。因此,陈酿会促进酯类风味物质的增加,酒体澄清透明,提升果酒品质。

表1 不同陈酿时间无花果酒基本理化指标

Table 1 Basic physicochemical indexes of fig wine with different aging time

注:同行不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

2.2 不同陈酿时间无花果酒挥发性成分分析

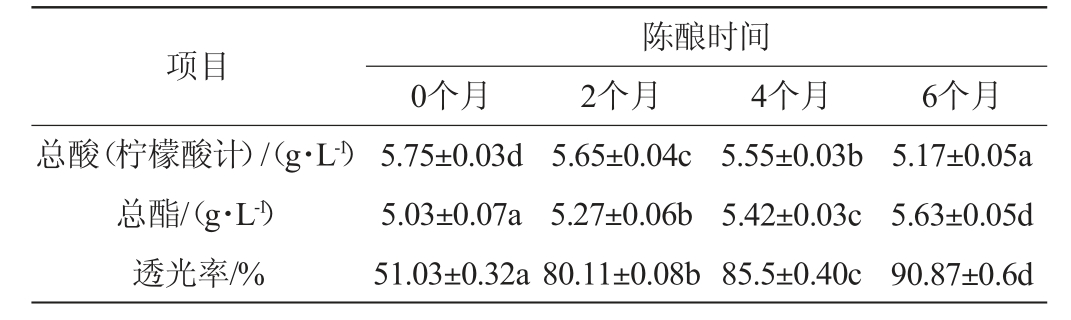

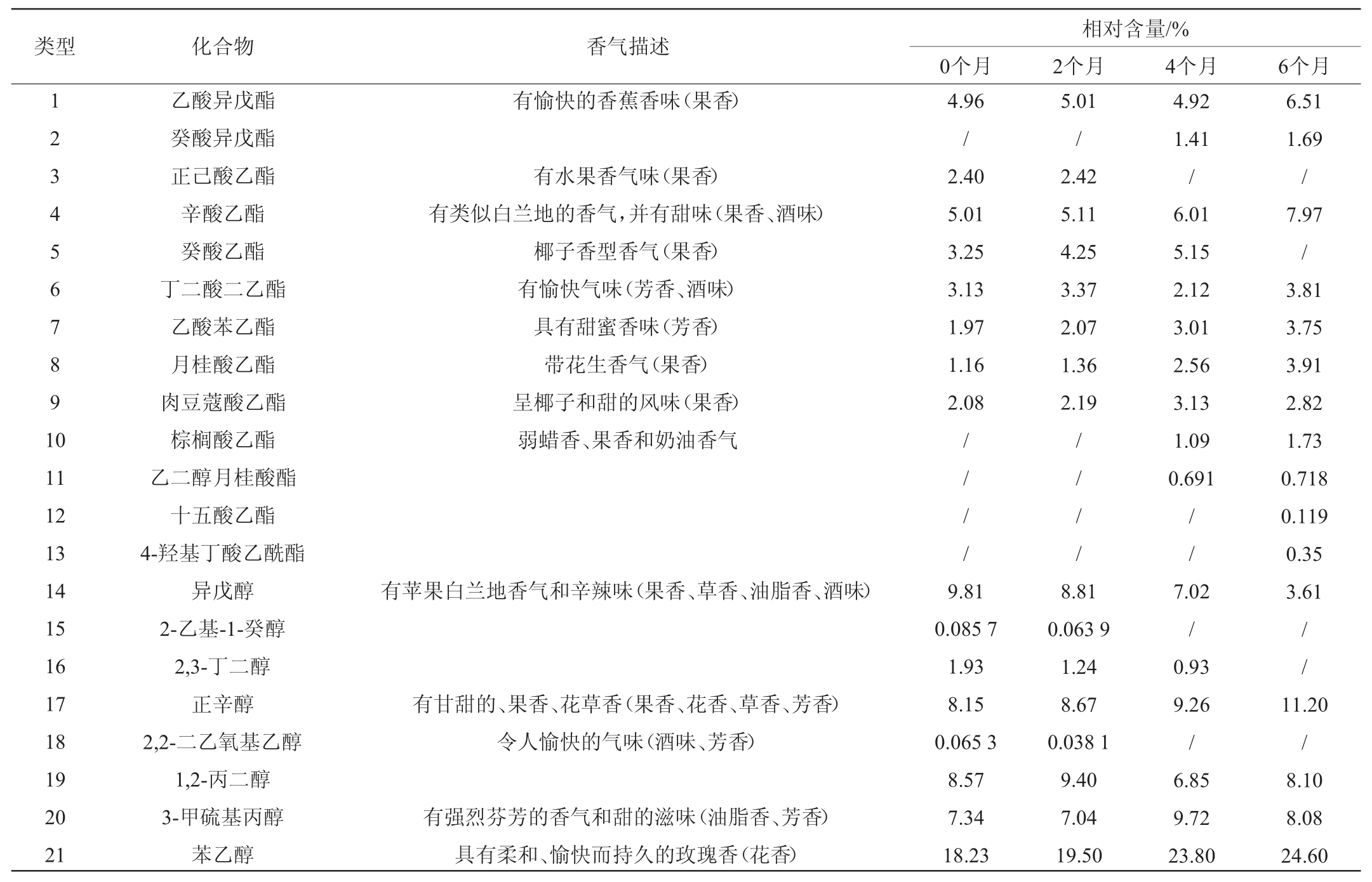

由表2可知,无花果酒陈酿期间共检测出挥发性成分36种,在陈酿第0个月、2个月、4个月、6个月的酒样中分别检测出挥发性成分25、25、26、27种,其共有的乙酸异戊酯、辛酸乙酯、乙酸苯乙酯、月桂酸乙酯、异戊醇、正辛醇、3-甲硫基丙醇、苯乙醇8种挥发性化合物对无花果酒香气的贡献较大。无花果酒陈酿期间,酯类、醛类物质种类及相对含量均有所增加,醇类、酸类物质种类及相对含量均呈下降趋势,出现这种现象的原因可能是陈酿过程中发生了部分醇类物质转化成为酯类物质等一系列生化反应。这与张超等[9]研究打瓜酒陈酿过程中酯类组分的相对含量呈增加趋势的结论相同。酯类赋予果酒愉快、浓郁的果香和花香等风味,醇类物质增加果酒醇厚的酒香味,醛类物质使酒体更加香甜[17]。因而,陈酿促使果酒的香气逐渐变得丰富浓郁。

表2 不同陈酿时间无花果酒挥发性风味物质的相对含量

Table 2 Relative contents of volatile flavor compounds of fig wine with different aging time

续表

2.2 电子鼻评价风味变化

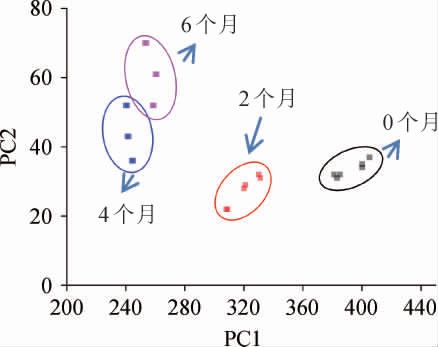

采用电子鼻技术对不同陈酿时间无花果酒的挥发性成分进行主成分分析(principal component analysis,PCA),以评价陈酿期间其风味的区别[18],结果见图1。由图1可知,第一主成分(PC1)的方差贡献率为89.6%,第二主成分(PC2)的方差贡献率为8.54%,两个主成分的累计方差贡献率达98.1%,能够充分表征果酒的风味信息。由图1可知,陈酿期间无花果酒风味信息延PC1轴的负向变化(向左移动),陈酿0个月、2个月、4个月之间的风味信息距离较大,而陈酿4个月和6个月之间的风味信息距离较近,说明在陈酿4个月内无花果酒的风味发生显著性变化,第4个月是风味变化的平衡点。

图1 电子鼻分析陈酿期间无花果酒中风味的主成分分析结果

Fig.1 Principal component analysis results of flavor in fig wine with different aging time analysis by electronic nose

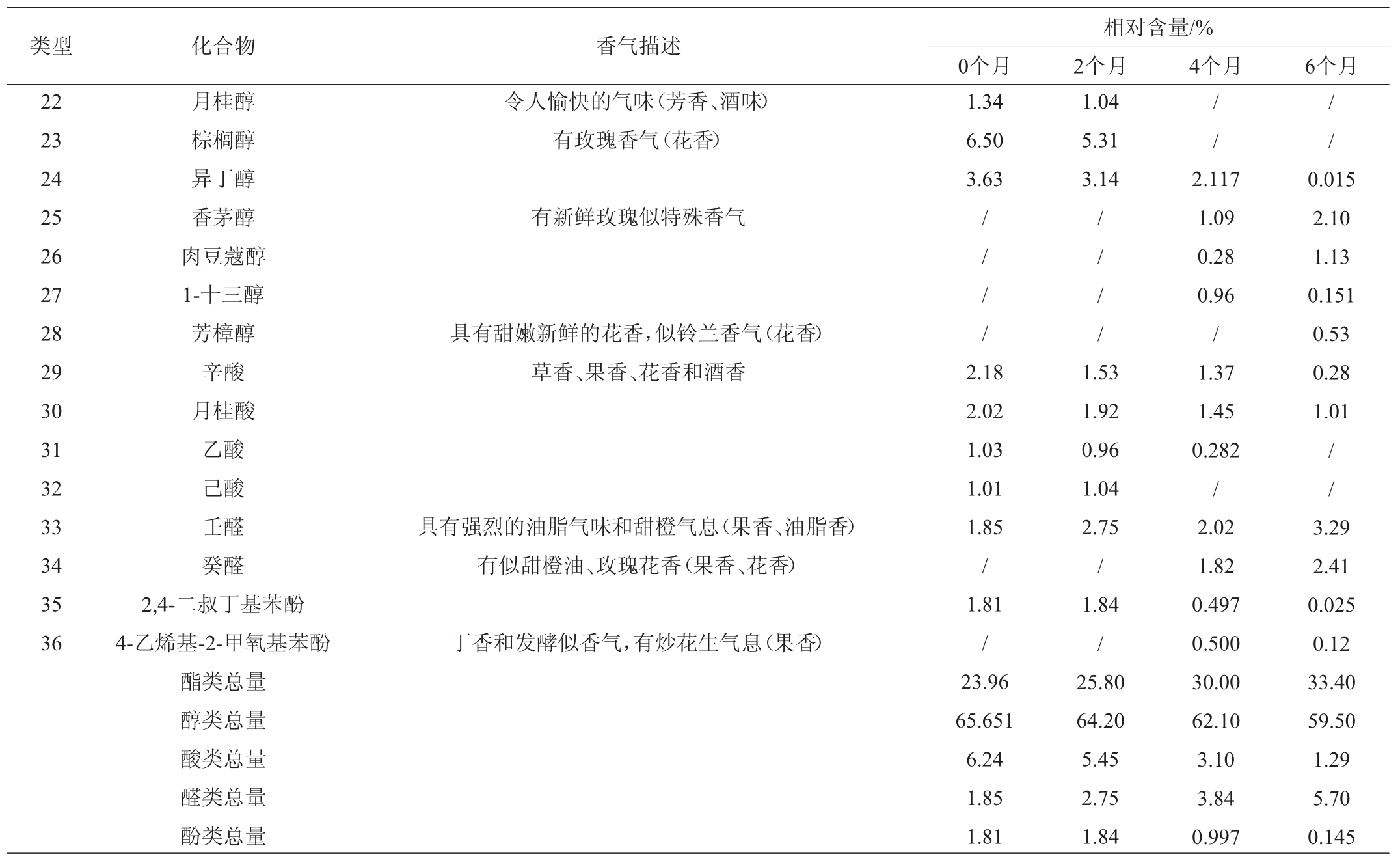

2.3 游离氨基酸分析

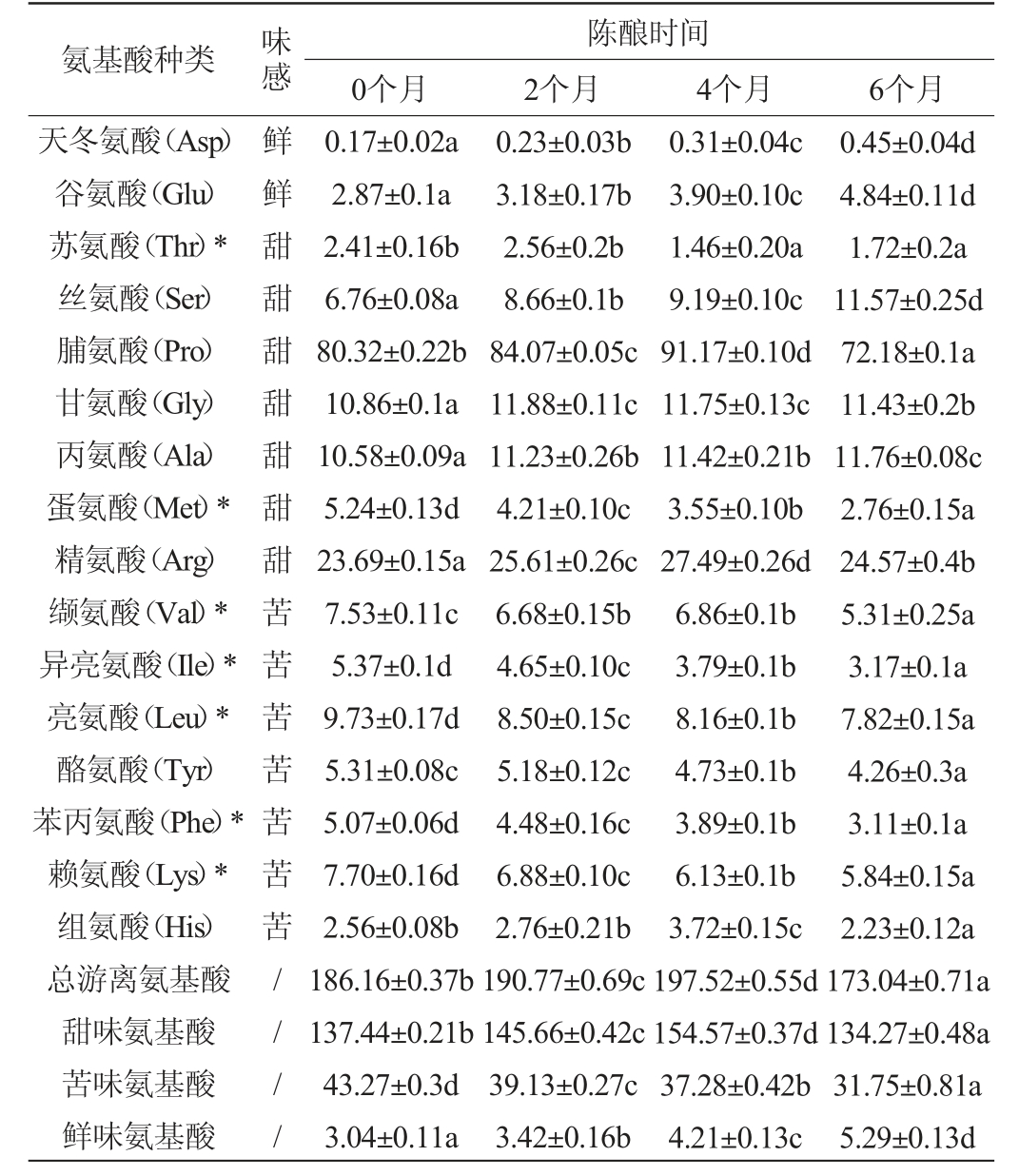

游离氨基酸的组成及含量对无花果酒的呈味有较大影响[19],不同陈酿时间无花果酒中游离氨基酸的含量见表3。

由表3可知,16种游离氨基酸总含量在170~200 mg/L,其中脯氨酸、精氨酸、甘氨酸、丙氨酸、亮氨酸为果酒中含量较高的氨基酸,5种氨基酸之和占游离氨基酸总量的72%~76%。游离氨基酸总量在第4个月达到最高值后呈现下降趋势,这可能是果酒陈酿前期蛋白质分解引起氨基酸含量的增加,而蛋白质分解反应逐渐趋于平稳后,氨基酸出现了脱羧反应或者脱氨反应,又引起了氨基酸含量的降低,类似的趋势也出现在SARTOR S等[20]研究中,即葡萄酒陈酿过程中游离氨基酸的种类和含量影响葡萄酒的风味。此外,甜味氨基酸(苏氨酸、丝氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、蛋氨酸、精氨酸)呈现先上升后下降的趋势在4个月时达到最高值,比陈酿初期增加了12.5%;苦味氨基酸(缬氨酸、异亮氨、酸亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸)含量显著下降(P<0.05);鲜味氨基酸(天冬氨酸、谷氨酸)含量显著上升(P<0.05),在4个月时上升了38.5%,在6个月时上升了74.0%。表明陈酿过程促进了无花果酒愉悦味氨基酸(甜味氨基酸、鲜味氨基酸)的累积,并在4个月时达到了风味平衡,减少苦涩的口感,丰富了果酒鲜甜味口感。

表3 不同陈酿时间无花果酒中氨基酸含量测定结果

Table 3 Determination results of amino acid contents in fig wine with different aging time mg/L

注:“*”为人体必需氨基酸。

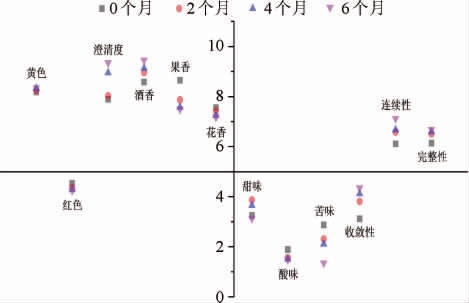

2.4 感官分析

为了解人体感官对酒体风味、颜色和口感等方面的印象,对陈酿期间无花果酒感觉强度进行描述性分析[21-22]。由图2可知,在外观上果酒黄色的感觉强度较强、红色较弱。澄清度在第6个月的感觉最强,达到9.1分。酒味在陈酿期间感觉强度稍微减弱,花香、果香的感觉强度稍微增加,酸味、苦味等不愉快味道感觉强度明显降低,果酒的收敛性、连续性、完整性感觉更加强烈。所以,陈酿6个月后果酒透明澄清、香气平衡、口感收敛,酒体更具有典型性、完整性。

图2 不同陈酿时间无花果酒的感官属性得分图

Fig.2 Score plot of sensorial attributes of fig wine with different aging time

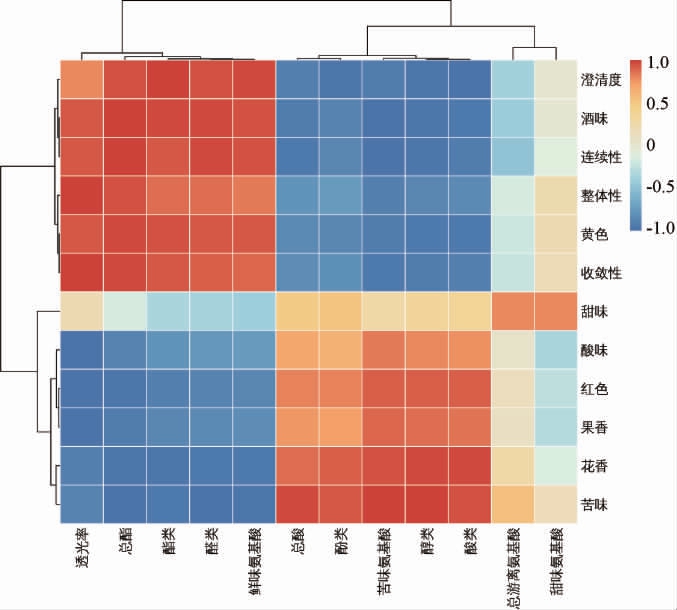

2.5 相关性分析

通过皮尔森相关性分析方法研究陈酿6个月过程中(0、2、4、6个月)无花果酒感官属性与理化指标之间的相关性,以进一步明晰理化指标对感官特性的影响(图3)[23-24]。由图3可知,澄清度、酒味、果香味等感官特性与透光率、酯类化合物、鲜味氨基酸、甜味氨基酸等理化指标呈正相关,与酸类化合物、苦味氨基酸、醇类化合物等理化指标呈负相关。所以,感官特性是各种理化指标的综合反馈,果酒的陈酿可以降低苦味氨基酸、酸类化合物等不愉快风味,增加酯类化合物、鲜味氨基酸等愉悦风味,来平衡口感、提升感官品质。

图3 不同陈酿时间无花果酒感官特性与理化指标的相关性分析

Fig.3 Correlation analysis between sensory attributes and physicochemical indexes of fig wine with different aging time

3 结论

本研究从挥发性化合物、游离氨基酸含量和感官特性等方面评价无花果酒陈酿过程中风味物质的变化规律,并明晰了呈味物质与无花果酒感官特性的相关性。在6个月陈酿实验中,随着时间的延长,4个月后透光率增加了57.5%,风味趋于平衡,其中酯类和醛类化合物的丰度和相对含量明显提高,同时鲜味氨基酸(天冬氨酸和谷氨酸等氨基酸)和甜味氨基酸含量分别增加了38.5%和12.5%,果酒口感丰富,酒体澄清透明,品质提升。陈酿对无花果酒的感官品质的提升与果酒中风味化合物特别是酯类以及愉悦味氨基酸的种类和含量呈正相关[25]。但各种呈味物质贡献度的预测或确认仍然是一个挑战。总的来说,本研究明晰了陈酿过程中无花果酒风味物质和感官特性的变化规律,为无花果酒工业生产中陈酿品质的调控提供理论依据,同时也为其他果酒的研究和工业化提供理论参考。值得注意的是,陈酿过程中无花果酒风味物质的形成机制,以及影响风味物质形成的内外调控因素仍需进一步探讨。

[1] 邓星星,江英,马越,等.无花果及其果酒挥发性成分的研究[J].中国酿造,2016,35(3):98-103.

[2] 盛怀宇,唐玲,信思悦,等.干果发酵对无花果酒品质的影响[J].食品与发酵工业,2019,45(7):165-171.

[3] 王新胜.黄酒贮藏过程中的氧化作用研究[D].合肥:合肥工业大学,2016.

[4] PONS-MERCADÉ P,GIMÉNEZ P,GOMBAU J.Oxygen consumption rate of lees during sparkling wine(Cava)aging;influence of the aging time[J].Food Chem,2021,342:128238.

[5] 李伟,席晓敏,李辉,等.贺兰山东麓赤霞珠干红葡萄酒陈酿过程中颜色变化研究[J].食品科学技术学报,2020,38(2):41-47.

[6] 黄佳,程拯艮,樊明涛,等.陈酿过程对猕猴桃酒多酚及其抗氧化活性的影响[J].食品研究与开发,2017,38(14):26-30.

[7] 李阿敏,王孝荣,蒋和体,等.猕猴桃白酒陈酿期间香气成分变化分析[J].食品工业科技,2015,36(9):281-286.

[8] 信思悦,唐玲,盛怀宇,等.陈酿方式对无花果果酒理化特性及体外抗氧化性的影响[J].食品与发酵工业,2019,45(5):121-126.

[9] 张超,邓星星,马越,等.陈酿时间对打瓜酒风味的影响[J].酿酒科技,2016(6):38-45.

[10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 10345—2007 白酒分析方法[S].北京:中国标准出版社,2007.

[11] 唐玲.无花果果酒发酵工艺及其品质研究[D].重庆:西南大学,2018.

[12] VERZERA A,DIMA G,TRIPODI G,et al.Fast quantitative determination of aroma volatile constituents in melon fruits by headspace-solidphase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry[J].Food Anal Methods,2011,4(2):141-149.

[13] 张进杰.中国南方传统腊鱼加工、品质及安全性研究[D].杭州:浙江大学,2012.

[14] JUNG H,LEE S J,LIM J H,et al.Chemical and sensory profiles of mak-geolli,Korean commercial rice wine,from descriptive,chemical,and volatile compound analyses[J].Food Chem,2014,152:624-632.

[15] 李小惠,陈燕,韦广鑫,等.蓝莓果酒陈酿期间香气成分变化研究[J].酿酒科技,2016(9):65-70.

[16] 胡博然,徐文彪.霞多丽干白葡萄酒品种香和发酵香成分变化的比较研究[J].农业工程学报,2005,21(12):191-194.

[17] 杨雅利,沈海亮,阚建全,等.紫色甘薯酒陈酿期间香气成分的变化[J].食品科学,2013,34(4):190-194.

[18] QIU S S.Qualification and quantisation of processed strawberry juice based on electronic nose and tongue[J].LWT-Food Sci Technol,2015,60(1):115-123.

[19] SHEN S,YING Y B,LI B B,et al.Multivariate classification of rice wines according to ageing time and brand based on amino acid profiles[J].Food Chem,2011,129(2):565-569.

[20] SARTOR S,BURIN V M,CALIARI V,et al.Profiling of free amino acids in sparkling wines during over-lees aging and evaluation of sensory properties[J].LWT-Food Sci Technol,2021,140(4):110847.

[21] MONFORTE A,MARTINS S,FERREIRA A S,et al.Discrimination of white wine ageing based on untarget peak picking approach with multiclass target coupled with machine learning algorithms[J]. Food Chem,2021,352(1):129288.

[22] ROSSI S,BESTULIC′ E,HORVAT I,et al.Comparison of different winemaking processes for improvement of phenolic composition,macroand microelemental content,and taste sensory attributes of Teran (Vitis vinifera L.)red wines[J].LWT-Food Sci Technol,2022,154:112619.

[23] LIU X Y,BAI W D,ZHAO W H,et al.Correlation analysis of microbial communities and precursor substances of ethyl carbamate (EC) during soy sauce fermentation[J].LWT-Food Sci Technol,2021,152:112288.

[24] ZHU J X,LIU Y,ZHU C H,et al.Effects of different drying methods on the physical properties and sensory characteristics of apple chip snacks[J].LWT-Food Sci Technol,2022,154(15):112829.

[25] JIA W,FAN Z B,DU A,et al.Characterisation of key odorants causing honey aroma in Feng-flavour Baijiu during the 17-year ageing process by multivariate analysis combined with foodomics[J]. Food Chem,2022,374(16):131764.