酿酒大曲是一种以小麦或小麦、大麦和豌豆混合为原料,粗粉成粒后加水混匀,经机器压制(或人工踩曲)制成砖状曲(平板曲或包包曲),送入曲房后,在一定温湿度条件下发酵形成的粗酶及微生物制剂,是白酒酿造中的重要一环[1-2]。根据培曲期间曲块的顶温差异,大曲可分为高温大曲、中高温大曲和中温大曲[3],又由于曲房中不同空间温度和水分等因素的差异[4],同一曲房的高温大曲也会形成颜色和风味各异的白曲、黄曲和黑曲。在大曲生产过程中,原辅料、温度等因素都对大曲质量产生影响[5],其中贮存是大曲使用前的重要步骤,在贮存过程中大曲中的微生物、酶系和风味物质受外界条件影响不断演替而趋于平衡,这些风味物质在进入酒醅后,经过发酵、蒸馏后显著影响白酒的香味风格特征[6-7]。因此,解析大曲风味物质在贮存过程中的变化规律,有利于调控白酒香气和提高品质[8]。

目前,对贮存过程中酱香型大曲的理化、微生物变化的研究较多,对风味物质变化的研究较少。陶敏等[9]对不同贮存时间下中高温大曲风味物质的变化进行了研究,发现随着贮存时间的延长,大曲的风味物质种类数和含量整体呈下降趋势,其中乙酸戊酯等39种风味物质在贮存30 d后减少,这些变化可能与物质挥发等原因有关。柳习月等[10]通过多组学解析酱香型大曲,发现吡嗪、醇和酸在黑曲、黄曲和白曲中均占主要成分,白曲中吡嗪浓度显著高于黄曲和黑曲,黄曲中醇和酸含量显著高于其余曲种,将乙酸、戊酸和3-辛醇视为黄曲的特征物质,将四甲基吡嗪视为白曲的特征物质,将2,3-丁二醇视为黑曲的特征物质。李登勇等[11]对不同地域酱香型大曲的曲表和曲心进行研究,发现延长三个月陈曲时间,曲皮和曲表组分不断形成和消失,其中曲心的酯、酸、酚组分略增加,含氮化合物减少,曲表的醇、醛类增加,酯类和含氮量化合物减少。目前研究者对白曲、黄曲和黑曲三种高温大曲中的挥发性物质有所研究,但针对贮存过程中三种大曲中曲香风味物质变化规律的研究较少,且三种酱香型大曲的最佳贮存时间也尚未定论。

因此,本研究以端午人工踩制的酱香型大曲(黑曲、黄曲、白曲)为对象,采用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱技术(headspace-solid phase micro extraction-gas chromatograph-mass spectrometer,HS-SPME-GC-MS)检测不同贮存期白曲、黄曲和黑曲的风味物质,并通过多组学分析大曲间风味物质差异及在贮存过程中变化,为酒厂选择大曲合适的贮存时间及在酿造中对大曲的使用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

酱香型大曲:白曲、黄曲和黑曲,均由贵州钓鱼台国宾酒业有限公司提供。

无水乙醇(色谱纯)、超纯水:Thermo Fisher Scientific公司;乙酸戊酯(色谱纯):美国Sigma-Aldrich公司。其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

BSA224S电子分析天平:德国Sartorius公司;GenPure UV/UF超纯水系统:美国Thermo Fisher Scientific公司;固相微萃取头(2 cm 50/30 μm DVB/CAR/PDMS):美国Supelco公司;Clarus 680-Clarus 600T型气相色谱-质谱联用仪:美国Perkin Elmer公司。

1.3 实验方法

1.3.1 取样方式

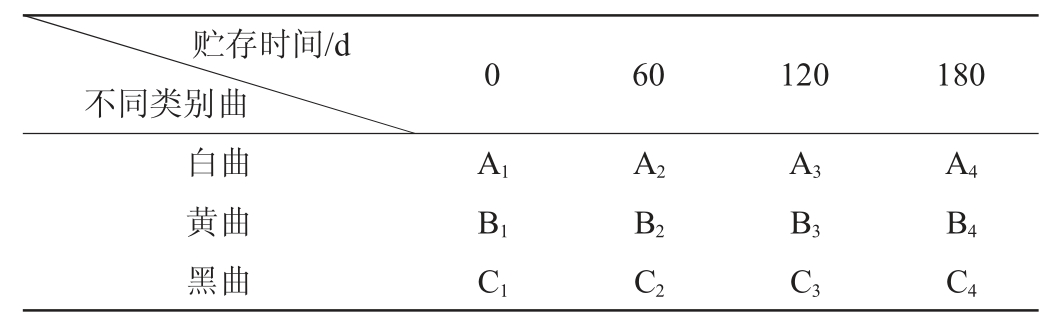

以贮存期酱香型大曲(黑曲、黄曲、白曲)为取样对象,选择贮存0 d、60 d、120 d、180 d的大曲进行取样。白曲取自上层和表层,黑曲取自中间层,黄曲取自下层。

白曲取样方式:每次从三个曲房随机各取一个白曲,编为一组。黄曲和黑曲取样方式同上,共得12组。每组大曲均匀粉碎,过40目筛,置于4 ℃冰箱保藏。样品编号见表1。

表1 不同贮存时间及不同类别酱香型曲样

Table 1 Sauce-flavor Daqu samples with different storage time and types

1.3.2 大曲挥发性物质测定

前处理条件:从1.3.1的每组大曲样品中各取1.00 g放入20 mL顶空瓶,加入7.5 μL乙酸正戊酯内标溶液(质量浓度为0.836 5 mg/g),萃取头:50/30 μm DVB/CAR/PDMS Stableflex(2 cm),在70 ℃条件下振摇15 min,萃取45 min,然后直接进样。

GC条件:色谱柱为Elite WAX ETR(30 m×0.25 mm×0.5μm);升温程序:35 ℃保留2min,以3 ℃/min升温至120℃,保留2 min,以5 ℃/min升温至200 ℃,以10 ℃/min升温至230 ℃,保留5 min,载气为高纯氦气(He)(纯度99.999%);载气流量1.0 mL/min;不分流进样;溶剂延迟时间1 min。

MS条件:电子电离(electron ionization,EI)源;离子源温度230 ℃;传输线温度230 ℃。

定性分析方法:未知化合物经计算机检索的同时与美国国家标准与技术研究院(national institute of standards and technology,NIST)20标准谱库对比鉴定,保留正负匹配度>800的组分。根据内标峰面积与风味物质峰面积的比值,计算风味物质的相对浓度。

1.3.3 数据处理与分析

利用Excel 2019、IBM SPSS Statistics 25.0等统计软件进行数据处理和分析,利用Origin pro 2021、Excel 2019和网站https://www.omicstudio.cn/tool.进行作图。

2 结果与分析

2.1 大曲样品的挥发性风味物质分析

采用顶空固相微萃取结合气相色谱-质谱联用技术检测了不同贮存时间白曲、黄曲和黑曲共十二组样品的挥发性物质,通过计算机谱库查询,并结合相关文献检索[2,6,12],确定3种大曲12个样本中的挥发性风味物质及含量,部分结果见表2。

由表2可知,挥发性物质共分为8类,其中醇类14种、酸类10种、醛类6种、酮类5种、吡嗪类8种、酯类19种、芳香类7种、醚类1种。其中黑曲中挥发性物质种类最多为57种,白曲次之为53种,黄曲为49种,白曲中挥发性物质总含量范围在10.61~51.84 μg/g,黄曲挥发性物质总含量范围在14.59~54.04 μg/g,黑曲中挥发性物质总含量范围在8.71~39.47 μg/g,白曲在贮存0 d和120 d时挥发性物质种类最多,为28种,在贮存60 d和180 d时最少为27种,黄曲在贮存期60 d时达到最多为30种,在贮存180 d时达到最少为21种,黑曲在贮存120 d时达到最多为31种,在贮存180 d时最少为25种,造成三种大曲风味物质间差异的原因可能与各自独特的微生物菌落有关[12-13]。分析大曲间风味物质差异发现,在14种醇类物质中,壬醇、十一烷醇和十六烷醇仅存在于白曲中,丁二醇和3-甲基-2丁醇仅存在于黑曲中;其中白曲中正戊醇、黄曲中异戊醇在贮存过程中含量减少,这可能是由于参与了酯化反应导致的,同时说明醇类物质不仅是大曲的重要呈香物质,也是形成香味的前体物质,赋予了白酒水果和花香类气味[15]。在10种酸类物质中,丙炔酸是白曲的独有成分,草莓酸是黄曲的独有成分,异丁酸是黑曲的独有成分,壬酸和花生四烯酸则分别不存在于黄曲和黑曲中,其中三种大曲中亚油酸、壬酸在贮存过程中含量减少,这可能是脂肪酸类氧化、分解、参与酯化反应等原因导致的。在6种醛类物质中,香草醛仅存在于黑曲中,糖醛仅存在于贮存180 d的白曲、黄曲和黑曲中。在8种吡嗪类物质中,6-乙基-2,3,5三甲基吡嗪仅存在于黄曲中,2-乙基-3,5,6三甲基吡嗪仅存在于黑曲中,其中2,3,5,6-四甲基吡嗪在贮存过程中含量增加,在贮存180 d白曲中含量最高为24.80 μg/g,这些吡嗪类物质可能是在贮存过程中通过美拉德反应合成[14],并赋予三种大曲烘烤香或焦香[17]。在19种酯类物质中,2-甲基十一烷酸甲酯和辛酸乙酯仅存在于贮存180 d白曲中,5-甲基壬酸乙酯、二十酸乙酯和丁内酯仅存在于黑曲中,丁内酯等酯类物质的合成可能与乙酰辅酶A途径、酯化反应有关[18]。芳香类物质的产生与原料中芳香族氨基酸的降解及酿酒酵母等酵母属菌种代谢有关[19-20],其中苯乙腈和苯乙酸仅存在于白曲中。邻苯二甲醚仅存在于黑曲中,其120 d时含量最高为0.08 μg/g。其中首次在贮存180 d的在白曲、黄曲和黑曲中检测到环丁醇,并且首次在贮存60 d黑曲中检测到1-乙酮。

表2 12个大曲样本中挥发性风味物质含量

Table 2 Volatile flavor substances contents in 12 Daqu samples

注:“-”表示未检出。

2.2 白曲、黄曲和黑曲贮存过程中风味物质的变化

2.2.1 大曲风味物质韦恩图分析

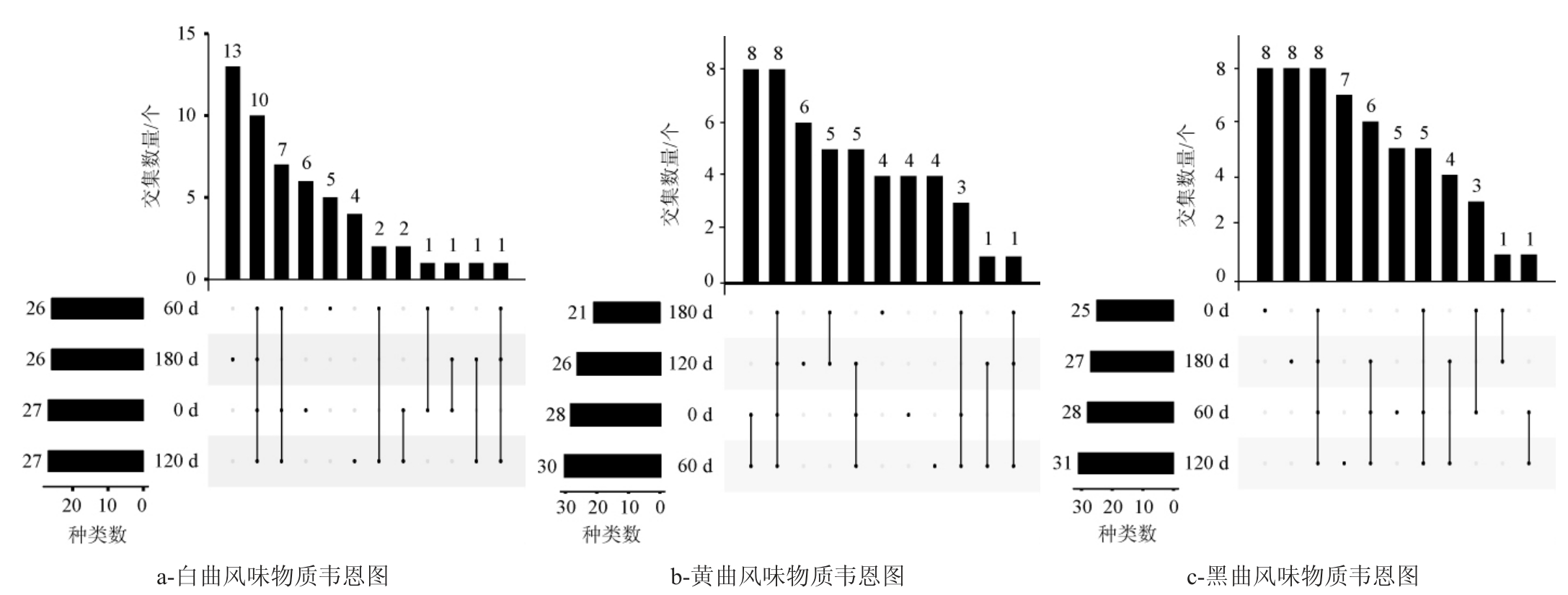

不同贮存时间大曲风味物质韦恩图结果见图1。由图1可知,分别在贮存0 d、60 d、120 d和180 d进行取样并对比分析,白曲在不同贮存阶段独有的挥发性物质分别为6种、5种、4种、13种,共28种,黄曲在不同贮存阶段独有的挥发性物质分别为4种、4种、6种、4种,共18种,黑曲在不同贮存阶段独有的挥发性物质分别为8种、5种、7种、8种,共28种,其中不同贮存阶段白曲、黄曲和黑曲中共有成分分别为10种、8种和8种。在贮存过程中白曲、黄曲和黑曲的挥发性物质种类数最多时仅占各自种类总数的50.9%、61.2%和54.4%,这说明在贮存过程中大曲内挥发性风味物质发生了转化,导致了不同贮存时间大曲间挥发性物质的差异,这可能与贮存期大曲中的微生物转化等因素有关[13,21]。由不同贮存时间白曲、黄曲和黑曲中各自独有的挥发性物质种类可知,在贮存过程中白曲和黑曲中挥发性物质在贮存过程中更易转化成其他物质,新物质形成较快,而黄曲的挥发性物质最多时(60 d)占其种类总数62%,说明黄曲中挥发性物质的形成更集中于0 d到贮存60 d,相对稳定,这可能与白曲、黄曲和黑曲间微生物群落的构成差异、环境差异等因素有关[7,22]。

图1 不同贮存时间大曲风味物质韦恩图

Fig.1 Venn diagram of flavor substances of Daqu with different storage time

2.2.2 大曲风味物质热图分析

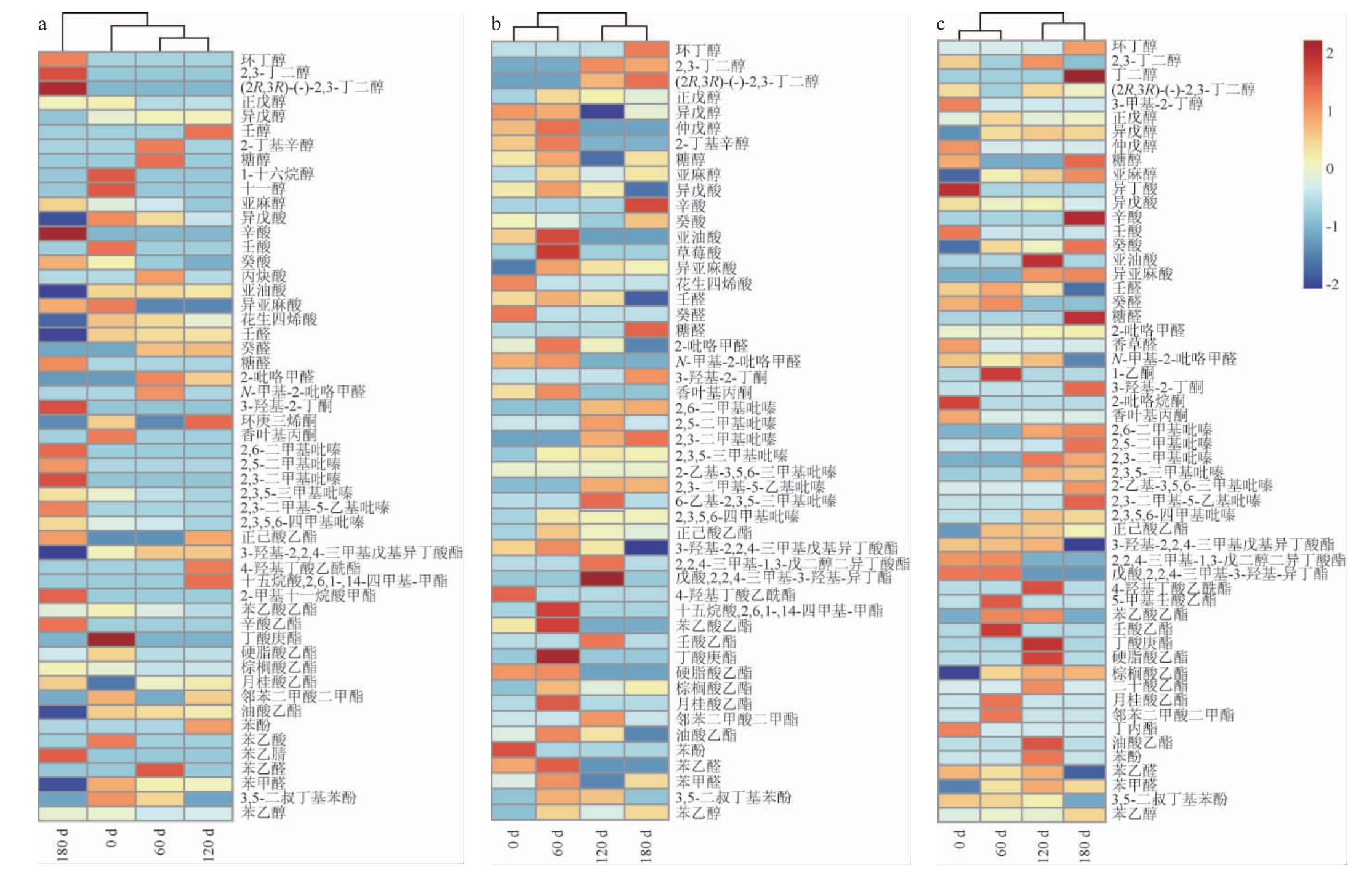

根据从3种大曲12组样本中检出的70种挥发性物质作热图分析,结果见图2。由图2-a可知,贮存0 d、60 d和120 d的白曲聚为一类,贮存180 d白曲单独聚为一类。戊醇、十一烷醇、十六烷醇等高级醇在贮存0 d时的白曲中含量较多,2,3-丁二醇等杂油醇在贮存180 d的白曲中含量较高。异戊酸、壬酸、癸酸和亚油酸等酸类物质在贮存0 d的白曲中含量较高,在贮存过程中呈现非单调减少,辛酸在贮存180 d白曲中含量较高。2,3,5,6-四甲基吡嗪等吡嗪类物质在白曲贮存过程中逐渐增加,在180 d时含量最高。4-羟基丁酸乙酰酯、月硅酸乙酯和十五烷酸-2,6,10,14-四甲基甲酯在贮存过程中含量增加,在120 d时含量最高。苯乙酸、苯乙醇、3,5-二叔丁基苯酚和苯甲醛在贮存0 d的白曲中含量较高,在贮存过程中下降。整体上看,风味物质含量在0~180 d内呈现先减后增趋势,180 d时最高。

由图2-b可知,四种不同贮存时间的黄曲可以很好地聚为两类:贮存0 d和贮存60 d的黄曲聚为一类,贮存120 d和贮存180 d的黄曲聚为另一类。花生四烯酸等5种物质在贮存0 d的黄曲中含量较高,草莓酸、苯甲醛和亚油酸等23种物质在贮存60 d的黄曲中含量较高,壬酸乙酯等6种物质在贮存120 d的黄曲中含量较高,环丁醇、糖醛和辛酸等5种物质在贮存180 d黄曲中含量较高。整体上看,风味物质含量在60 d时最高,其中醇类、酸类、醛类、芳香类和酯类等26种物质在贮存60 d后减少。

由图2-c可知,贮存60 d、120 d和180 d的黑曲聚为一类,贮存0 d的黑曲单独聚为一类。3-甲基-2-丁醇、仲戊醇、异丁酸等9种物质在贮存0 d的黑曲中含量较高,正戊醇、1-乙酮和月桂酸乙酯等9种物质在贮存60 d的黑曲中含量较高,2,3-丁二醇、亚油酸和硬脂酸乙酯等12种物质在贮存120 d黑曲中含量较高,这些酯类物质的生成可能与黑曲中脂质分解有关[23],环丁醇、糖醛和苯乙醇等14种物质在贮存180 d的黑曲中含量较高,其中苯乙醇则是在贮存过程中被转化又被合成的组分[24-25]。总体看来,黑曲的风味物质含量在贮存120 d时最高,其中醇类含量非单调递减,其余风味物质含量呈先减后增趋势。

图2 白曲(a)、黄曲(b)及黑曲(c)贮藏过程中风味物质热图分析

Fig.2 Heat map analysis of flavor substances of Baiqu (a),Huangqu (b) and Heiqu (c) during storage

2.2.3 不同贮存时间大曲风味物质整体差异分析

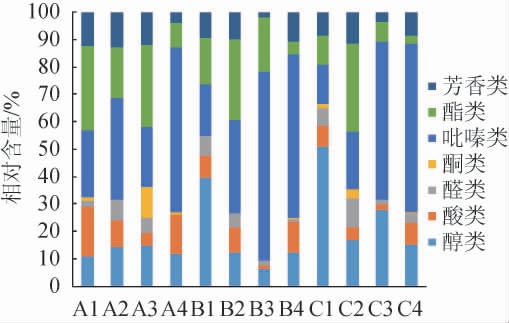

由图3可知,三种大曲挥发性物质的种类和含量在贮存期均具有差异,大曲中醇类等七类风味物质总含量及占比在贮存过程中呈非线性变化,不同贮存时间白曲、黄曲和黑曲中主要风味物质前三位分别为吡嗪类、酯类、醇类,占总含量的80%以上。在0~120 d期间白曲中醇类、酯类、吡嗪类、芳香类等风味物质含量占比下降,且白曲中醇类、酸类、醛类、吡嗪类、芳香类含量占比在120 d时达到最低值。在整个贮存过程中黄曲和黑曲中的醇类和酯类含量占比都非单调下降,芳香类和吡嗪类含量占比非单调增加,其中黄曲的醇类含量占比在120 d时达到最低点,黑曲的醇类含量占比在60 d时达到最低点。贮存180 d白曲、贮存120 d黄曲和贮存180 d黑曲中吡嗪类含量较高,贮存60 d黄曲中酯类含量较高,贮存120 d黑曲中醇类含量较高,因此选择不同贮存时间的白曲、黄曲和黑曲合理搭配,用以发酵过程,有利于调控白酒中风味物质的组成。

图3 大曲风味物质相对百分比

Fig.3 Relative percentage of flavor substances of Daqu

2.3 不同贮存时间大曲风味物质的重要影响因素分析

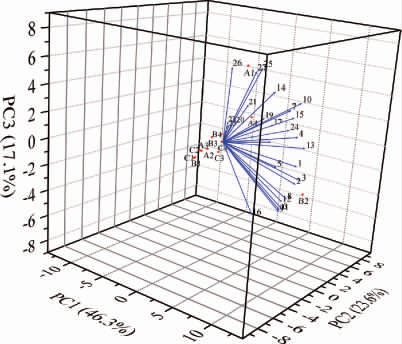

采用SPSS25.0软件对12个不同贮存时间的白曲、黄曲和黑曲中的风味物质进行主成分分析(principal component analysis,PCA),结果见图4。由图4可知,第1~3主成分的方差贡献率分别为46.3%、23.6%和17.0%,累计方差贡献率为86.9%,能够反映样品的整体信息量,可用来进行后续分析。主成分的载荷系数反映了样品与样品中各挥发性物质对主成分的影响,第一主成分反映的指标主要有油酸乙酯、亚油酸、苯乙酸乙酯、壬醛,主要指向成分为酯类、醛类、酸类和芳香类;第二主成分反映的主要指标有2,3,5,6-四甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、癸酸,主要指向吡嗪类和酸类物质;第三主成分主要反映的指标有硬脂酸乙酯、花生四希酸和3,5-二叔丁基苯酚,主要指向为酯类、酸类、芳香类。因此可以初步判断不同贮存时间白曲、黄曲和黑曲中的主要风味物质主要指向酯类、酸类、芳香类、吡嗪类。

图4 不同贮存时间白曲、黄曲和黑曲风味物质主成分分析结果

Fig.4 Principle components analysis results of flavor substances in Baiqu,Huangqu and Heiqu with different storage time

1.油酸乙酯;2.亚油酸;3.苯乙酸乙酯;4.香叶基丙酮;5.壬醛;6.3-羟基-2,2,4-三甲基戊基异丁酸酯;7.苯甲醛;8.十五烷酸2,6,10,14-四甲基-甲酯;9.苯乙醛;10.异亚麻酸;11.2-吡咯甲醛;12.糖醇;13.棕榈酸乙酯;14.异戊酸;15.正戊醇;16.N-甲基-2-吡咯甲醛;17.亚麻醇;18.2,3,5,6-四甲基吡嗪;19.2,3,5-三甲基吡嗪;20.2,6-二甲基吡嗪;21.癸酸;22.2,3-二甲基-5-乙基吡嗪;23.2,3-二甲基吡嗪;24.苯乙醇;25.硬脂酸乙酯;26.花生四烯酸;27.3,5-二叔丁基苯酚。

由图4可知,贮存180 d的白曲落在PC1、PC2的正半轴,PC3的负半轴,其中苯乙酸乙酯、壬醛、棕榈酸乙酯等9种风味物质与其呈正相关;在PC1的正半轴,PC2、PC3的负半轴上贮存60 d和120 d的白曲、贮存0 d的黄曲、贮存0 d和60 d的黑曲五种大曲空间距离相对较近,其中十五烷酸2,6,10,14-四甲基-甲酯、2-吡咯甲醛与其呈正相关;在PC3的负半轴,PC1、PC2的正半轴上贮存120 d的黄曲和黑曲相距较近,贮存180 d的黄曲和黑曲相距较近,整体风味相似度较高,这说明黄曲和黑曲在贮存后期风味较接近,其中亚油酸、棕榈酸乙酯等11种物质与其呈正相关;贮存0 d的白曲落在PC1、PC3的正半轴,其中香叶基丙酮、癸酸等5种物质与其呈正相关。贮存60 d黄曲落在PC1、PC2的正半轴,PC3负半轴,其中亚油酸、苯乙醛等12种物质与其呈正相关。整体而言,三种大曲在贮存初期均与十五烷酸2,6,10,14-四甲基-甲酯、2-吡咯甲醛呈正相关,这两种物质可能与大曲的新曲香有关,在贮存后期白曲与壬醛、棕榈酸乙酯相关性较强,黄曲和黑曲与棕榈酸乙酯、异戊酸、N-甲基-2-吡咯甲醛相关性较强,这些物质可能与三种大曲各自的陈曲香香气特征有关。

3 结论

通过对不同贮存时间白曲、黄曲和黑曲风味物质变化的分析发现,三种大曲的曲香风味物质在贮存中发生变化,风味物质种类和含量均有增加,从而导致不同贮存时间大曲间香气特征的差异,并得出以下结论:三种大曲内曲香风味物质均以吡嗪类、酯类和醇类为主,占总含量的70%以上。三种大曲共有风味物质43种,其中白曲独有壬醇、糖醛等10种风味物质,黄曲独有2,3-二甲基-5-乙基吡嗪,黑曲独有3-甲基-2-丁醇等8种风味物质。从曲香风味物质含量角度建议白曲、黄曲和黑曲最佳贮存时间分别为180 d、60 d及120 d。因此,根据不同贮存时间大曲风味物质的特性,在白酒酿造的不同阶段中选择合适的大曲,对于调控白酒中风味物质的组成和提高白酒品质有重要作用。

[1]敖宗华,陕小虎,沈才洪,等.国内主要大曲相关标准及研究进展[J].酿酒科技,2010(2):104-108.

[2]徐姿静,徐占成,唐清兰.中国传统固态大曲酒风味质量特色的研究进展[J].酿酒科技,2017(1):84-89.

[3]李泽隆.白酒酿造技术创新[J].食品安全导刊,2016(24):109.

[4]胡宝东,王晓丹,王婧,等.酱香型大曲生产工艺与大曲品质的关系研究[J].食品工业,2016,37(2):260-264.

[5]沈毅,陈波,张亚东,等.影响高温大曲质量的关键控制点[J].酿酒科技,2019(8):17-21.

[6]郑佳,彭智辅,赵东.中国传统酿酒大曲的风味化学研究进展[J].酿酒科技,2017(3):89-94.

[7]FAN G S,FU Z L,SUN B G,et al.Roles of aging in the production of light-flavored Daqu[J].J Biosci Bioeng,2018,127(3):309-317.

[8]吕云怀,王莉,汪地强,等.不同香型白酒大曲风味物质与其产品风格特征关系的分析[J].酿酒科技,2012(7):72-75.

[9]陶敏,明红梅,马世源,等.贮存时间对中高温大曲质量的影响[J].食品与发酵工业,2022,48(2):205-211.

[10]柳习月,朱琪,杨帆,等.多组学解析酱香型大曲风味物质的形成[J].食品与发酵工业,2021,47(22):35-41.

[11]李登勇,黄钧,丁晓菲,等.酱香型大曲的挥发性组分时空性特征的分析[J].食品与发酵工业,2018,44(7):243-249.

[12]杨萍,胡萍,樊敏,等.酱香型酒曲及窖内酒醅挥发性成分的分析[J].中国酿造,2018,37(11):166-171.

[13]XIE M W,LV F X,MA G X,et al.High throughput sequencing of the bacterial composition and dynamic succession in Daqu for Chinese sesame flavour liquor[J].J I Brewing,2020,126(1):98-104.

[14]李静心,王艳丽,何宏魁,等.基于高通量测序技术解析高温大曲和中高温大曲的真菌群落结构[J].食品与发酵工业,2018,44(12):52-59.

[15]张春林,敖宗华,炊伟强,等.固相微萃取-气相色谱-质谱法分析中高温大曲发酵、贮存过程中挥发性风味成分的变化[J].食品与发酵工业,2011,37(4):198-203.

[16]王憬,崔巍伟,王莉娜,等.采用固相微萃取-气相色谱-质谱法分析啤酒中醛类化合物[J].食品与发酵工业,2009,35(6):170-176.

[17]范文来,徐岩.中国白酒风味物质研究的现状与展望[J].酿酒,2007(4):31-37.

[18]YE Y T,WANG L X,ZHAN P,et al.Characterization of the aroma compounds of Millet Huangjiu at different fermentation stages[J].Food Chem,2022,366:130691-130691.

[19]CHEN S,XU Y.The influence of yeast strains on the volatile flavour compounds of Chinese rice wine[J].J I Brewing,2010,116(2):190-196.

[20]周晨曦,郑福平,李贺贺,等.白酒大曲风味物质研究进展[J].中国酿造,2019,38(5):6-12.

[21]梁晨,杜海,徐岩.大曲贮存过程中原核微生物群落结构及风味成分演替规律[J].微生物学通报,2017,44(2):384-393.

[22]FAN G S,CHENG L J,FU Z L,et al.Screening of yeasts isolated from Baijiu environments for 2-phenylethanol production and optimization of production conditions[J].3 Biotech,2020,10(6):275.

[23]沈怡方.低度优质白酒研究中的几个技术问题[J].酿酒科技,2007(6):77-81.

[24]陈勇,陈泽军,周瑞平,等.大曲制曲过程中挥发性组分变化规律的研究[J].酿酒科技,2012(10):35-39.

[25]汪文鹏,李永博,吴树坤,等.高温大曲中产吡嗪芽孢杆菌的分离鉴定及发酵产物分析[J].中国酿造,2017,36(6):63-66.