酿酒原料是决定白酒产量和质量的物质基础,不同品种的原料赋予酒体不同的风格[1],高粱酿酒香、玉米酿酒甜、小麦酿酒糙、大米酿酒净、大麦酿酒冲,根据原料及其配比中国白酒可分两种:一种是采用纯高粱,现习惯称之“单粮型”,如茅台、泸州老窖、汾酒、衡水老白干等,一直以来都是以高粱为酿酒主体原料;另一种是以适当配比,传统为“杂粮”酒,现习惯称之“多粮型”,如五粮液、剑南春、洋河等。多粮酿酒可以弥补单粮酿酒所存在的不足,充分发挥多种原料的优势,汲取各种粮食的精华作用互补,为丰富味觉提供了较为全面的物质基础。

陈彬等[2]通过研究发现,高粱最适宜酿造白酒,大米能够给白酒提供干净、绵甜的风味,玉米能够为白酒提供甘甜、粮香的风味。陈翔等[3]通过对九种原料进行白酒酿造试验,发现多粮酿造互补性很强,是酿造绵柔型酒的基础,关键是各种原料要有合理的量比关系和相适应的科学生产工艺,姚亚林等[4]比较了五粮液陈氏配方、经典五粮配方、新五粮配方的酿造特性,陈氏配方有更高的支链淀粉,更有利于白酒产香。目前,为解决各类生产实际问题,国内各大酒厂都开始进行多粮酒的研究[5-7],研究主要集中在浓香型和清香型白酒,成功的范例是洋河酒厂,其从传统的单粮型改变为了多粮型生产工艺,成功解决了困扰江淮流域浓香型白酒厂多年的“增己降乳”、压窖后第二排“掉排”等问题[8-9],清香型白酒当中的重庆江津酒厂、北京牛栏山等均研究多粮发酵来改善其酒的口感,使其更加醇厚丰满[10-11]。目前,多粮酒的研究还主要停留在生产工艺方面[12-13],单一粮食酿酒特性[14-15],而系统分析多粮酒与单粮酒的差异性化合物的研究较少,如何利用科学合理的方法对单粮酒和多粮酒的差异性进行分析和合理的解释未见有公开的报道。

固相微萃取技术(solid phase microextraction,SPME)自20世纪90年代加拿大Waterloo大学Pawliszyn研究小组发明以来[16],结合气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)技术在白酒的原料[17-18]、大曲[19-20]、酒醅[21-22]、蒸馏[23]、风味特征[24-26]等研究领域取得了丰富的科研成果。

本研究以单粮型、多粮型老白干酒为研究对象,利用顶空固相微萃取(SPME)结合气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术提取单粮型和多粮型白酒挥发性风味物质的指纹图谱,利用XCMS 5.0软件进行预处理,并将数据集导入代谢组学软件Simca14.1进行主成分分析(principal component analysis,PCA)和正交偏最小二乘法-判别分析(orthogonal partial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)。采用化学计量学和代谢组学技术对两种白酒进行差异性研究,试图从化学物质的角度来对造成两种白酒差异的原因进行比对分析,为多粮型老白干香型白酒的工艺优化和质量的提高提供理论的支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

以河北衡水老白干酒业股份有限公司2号工房为实验车间,以2-6、2-7、2-8三个班组为对照组按正常生产单粮酒,以2-9、2-10两个班组为实验组生产多粮酒,投料量,用曲量保持一致,发酵期28 d,连续投料5 d,以班组名称加生产时的天数为样品编号,如单粮酒班组2-6组第1天生产的基酒编号2-6-1,第2天生产的基酒编号2-6-2,以此类推,以新产基酒为实验材料。

1.1.2 化学试剂

C8~C40正构烷烃:美国Accustandard公司;乙酸乙酯、乙缩醛标准品(纯度>98%):北京百灵威科技有限公司;娃哈哈纯净水:杭州娃哈哈集团公司;NaCl(分析纯):国药集团化学试剂有限公司;2-辛醇(内标):上海安谱实验科技股份有限公司。

1.2 仪器与设备

7890A-5975C气相色谱-质谱联用仪:安捷伦科技(中国)有限公司;50/30DVD/CVB/PMDS固相微萃取头:美国Supelco公司;CombiPAL进样器:瑞士CTC公司;IKA vortex3漩涡混合器:德国IKA公司;Sniffer9000系统:瑞士Brechbühler公司。

1.3 方法

1.3.1 指纹图谱的提取

样品的前处理:样品稀释到酒精度5.0%vol,取稀释样品5 mL,加入质量浓度为200 mg/L的2-辛醇内标10 μL和2.5 g NaCl于20 mL低流失样品瓶中,在60 ℃、250 r/min条件下孵化40 min,插入萃取头萃取40 min,于250 ℃条件下在进样口解吸6 min后,进行气质联用分析,整个萃取操作过程由CTC进样器自动操作运行[27]。

气相色谱条件:安捷伦CP-Wax 57 CB色谱柱(50 m×0.2 μm×0.25 mm);高纯氦气(He)(纯度99.999%)为载气;程序升温:柱温40 ℃保持5 min,以3.5 ℃/min升至180 ℃,然后以10 ℃/min升至210 ℃保持25 min;不分流进样;载气流速1.2 mL/min;进样口温度250 ℃。

质谱条件:电子离子(electron ionization,EI)源,电子能量70 eV;离子源温度230 ℃;四极杆温度150 ℃;接口温度250 ℃;扫描方式为全扫描,扫描范围30~450 m/z。

定性定量分析:以在CPWAX上计算的挥发性风味物质的保留指数和美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)14谱库提供的保留指数相比较,并结合标准品对未知化合物进行定性;以2-辛醇为内标,用内标法进行半定量计算。

1.3.2 差异性化合物的筛选

以变量重要性投影(variable importance in the projec tion,VIP)值的大小和组间变化的显著性(P<0.05)进行差异性代谢产物的筛选,VIP值>1且P<0.05 的化合物为差异化合物。

1.3.3 关键差异化合物的筛选

以VIP值的大小和组间变化的显著性(P<0.05)进行差异性代谢产物的筛选,VIP值>1.5且P<0.05的化合物为关键差异化合物。

1.3.4 数据处理

数据预处理采用软件XCMS 5.0,使用软件Excel 2016进行数据整理,将处理的数据矩阵导入软件SIMCA14.1,进行主成分分析(PCA)、正交偏最小二乘-判别分析(OPLS-DA)等多元统计分析。

2 结果与分析

2.1 单粮酒和多粮酒挥发性风味成分分析

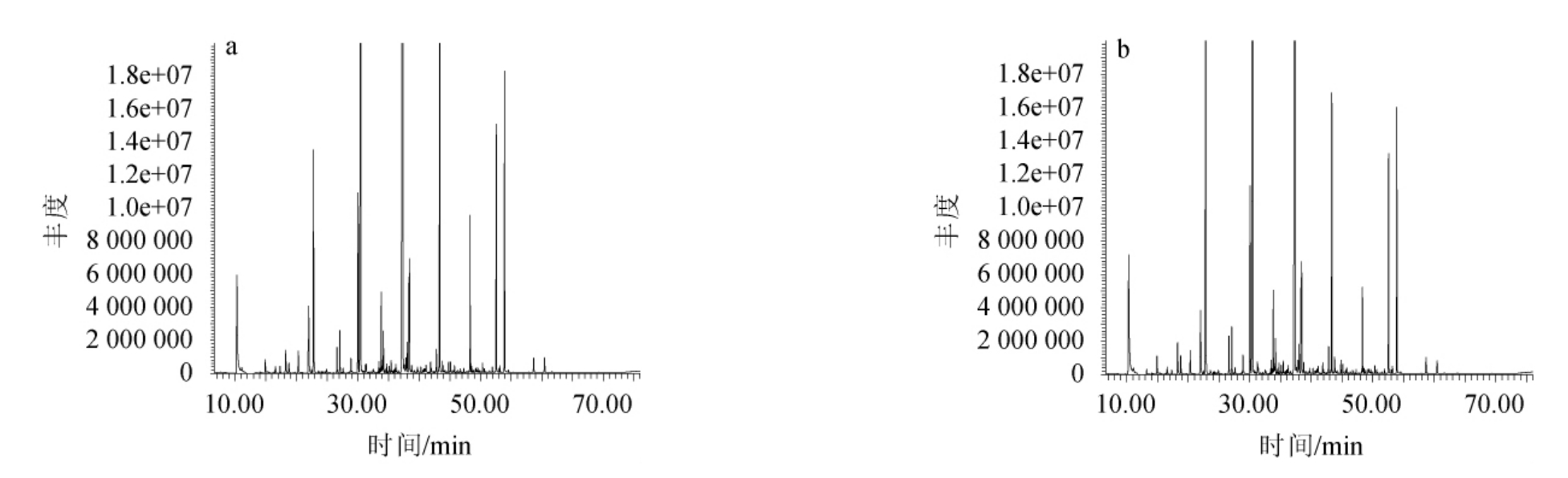

单粮酒和多粮酒挥发性风味成分GC-MS分析总离子流色谱图见图1,各风味物质含量分析结果见表1。

图1 单粮白酒(a)和多粮白酒(b)中挥发性物质GC-MS分析总离子流色谱图

Fig.1 Total ion chromatogram of volatile compounds in single-grain Baijiu (a) and multiple-grain Baijiu (b) analyzed by GC-MS

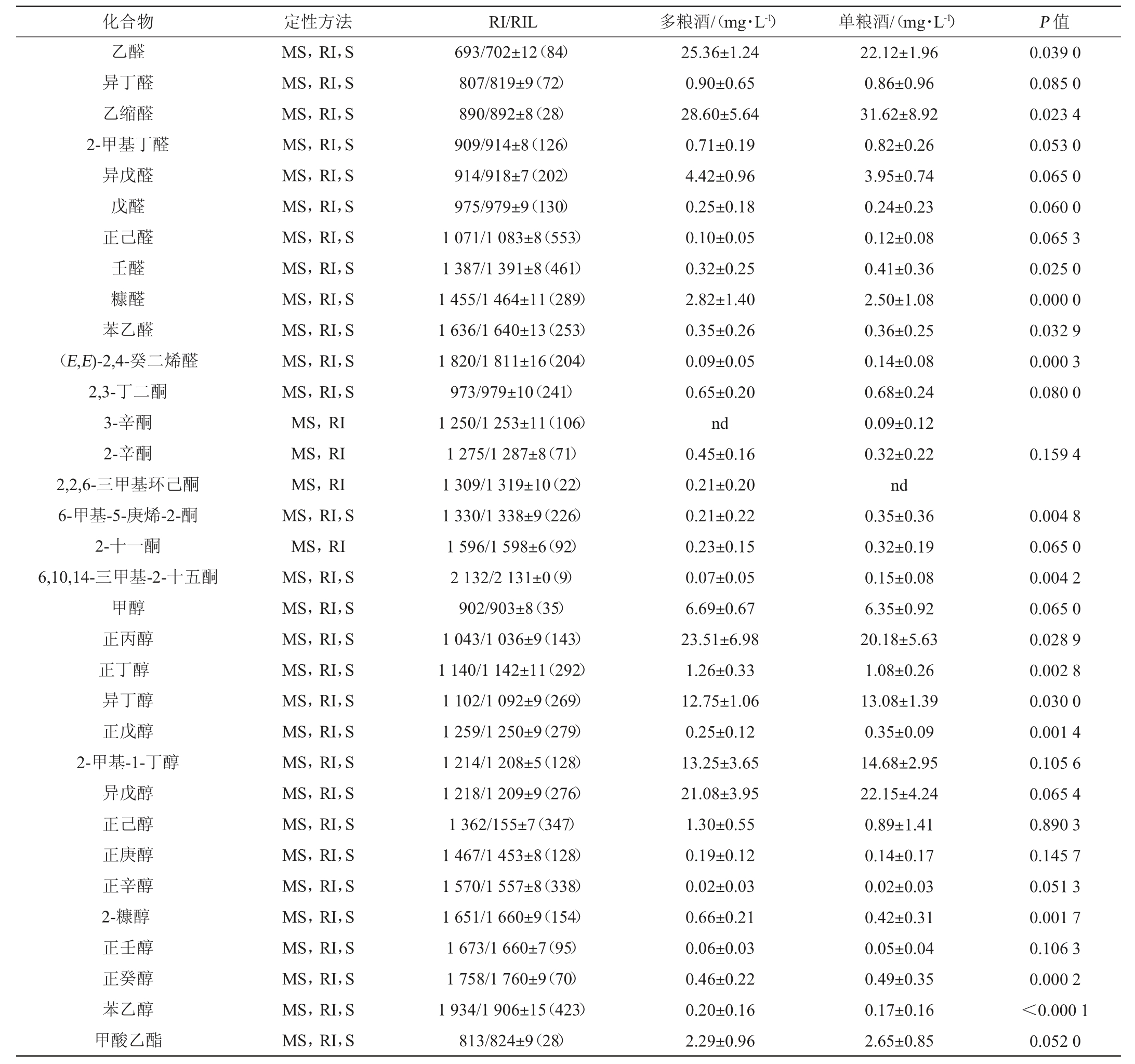

由表1可知,从单粮白酒和多粮白酒中共检出挥发性风味化合物89种,包括醛类11种,酮类7种,醇类14种,酯类40种,酸类4种,酚类5种,缩醛类3种,萜烯类2种,硫类化合物1种,吡嗪类1种,呋喃类1种。从单粮酒中检出83种挥发性风味化合物,从多粮酒种检出84种挥发性风味化合物。

表1 单粮酒和多粮酒中挥发性化合物的定性定量结果

Table 1 Qualitative and quantitative results of volatile compounds in single-grain and multi-grain Baijiu

续表

续表

注:“RI”表示CPWAX色谱柱自测保留指数,“RIL”表示NIST14谱库保留指数。“nd”表示未检出。

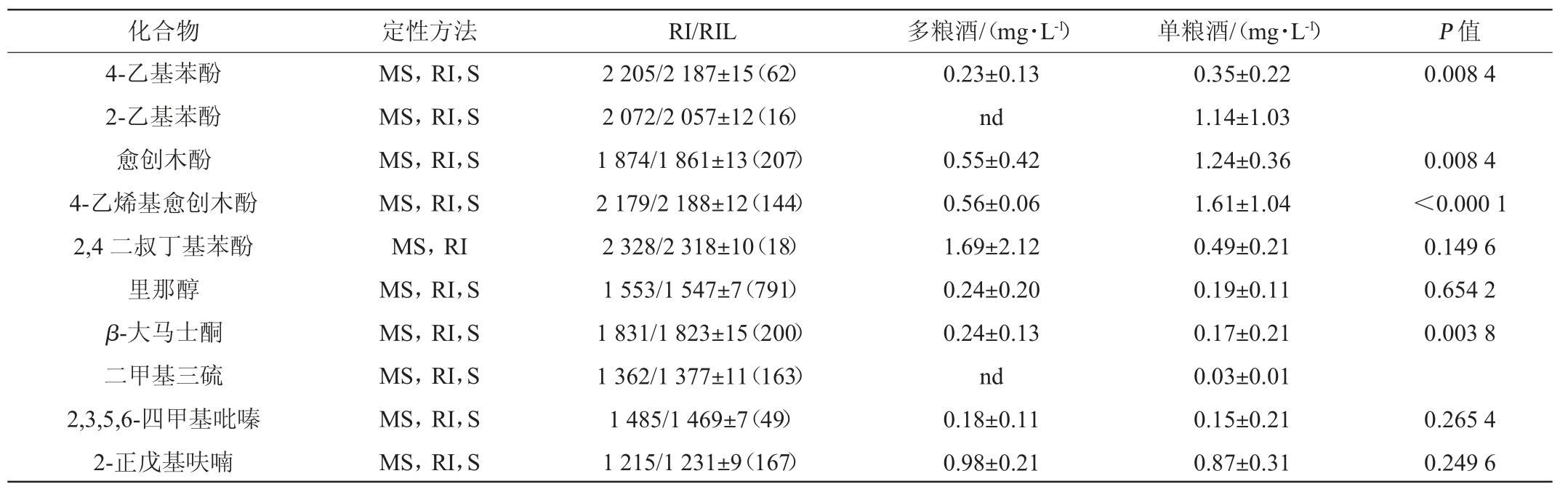

2.2 主成分分析建模

主成分分析(PCA)是一种无监督的学习方法,其利用矩阵的线性转换从原始多个变量中选出较少个数的能解释大部分数据的重要变量,来实现数据降维的过程。PCA得分图(score plot)表示样本数据的分类信息,数据越相似的样本在得分图上距离越近,PCA得分图的聚散程度反映了样本中数据的相近程度,即酒中化合物的聚类情况,越接近的点在得分图上越接近。

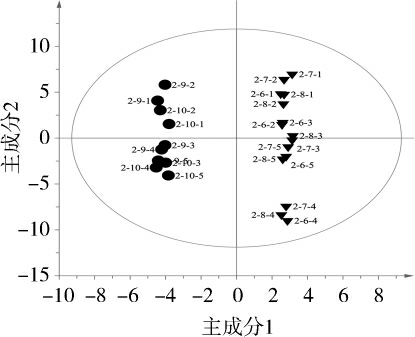

多粮酒和单粮酒挥发性风味成分主成分分析结果见图2。由图2可知,多粮酒和单粮酒在得分图上能有效分开,说明多粮酒和单粮酒当中化合物差异比较大,多粮酒样本主要集中在第一、二象限,而单粮酒样本主要集中在第三、四象限,说明通过无监督的PCA可以看出单粮酒组和多粮酒组的样本之间确实存在组间的差异性。

图2 多粮白酒和单粮白酒挥发性风味成分主成分分析得分散点图

Fig.2 Score scatter plot of principal component analysis of volatile compounds in single-grain and multi-grain Baijiu

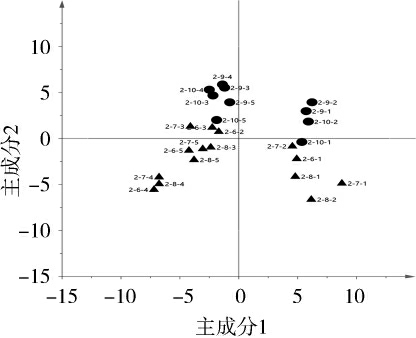

2.3 正交偏最小二乘法建模

偏最小二乘法(partial least squares,PLS)是当前在计量化学和代谢组学领域中有监督分析的常用方法,偏最小二乘利用潜变量的概念,描述自变量矩阵X和因变量矩阵Y之间的关系,可以用于处理高维数据[28],正交偏最小二乘(OPLS)是继PLS回归之后发展的一种处理高维数据的方法,该方法利用正交信号校正(orthogonal signal correction,OSC)的思想,把与Y无关的正交变量从预测结果中分离出来,OPLS方法增强了模型的解释性[29]。

多粮酒和单粮酒正交偏最小二乘-判别分析结果见图3。由图3可知,多粮酒和单粮酒得到了很好的区分,多粮酒样本主要集中在第一、四象限,而单粮酒样本主要集中在第二、四象限,说明通过有监督的OPLS判别分析,单粮酒和多粮酒组间的差异性明显,可以明显地分为两组样本,而多粮酒样品集中度较高,多粮酒的组内差异性较小。

图3 多粮白酒和单粮白酒挥发性风味成分正交偏最小二乘-判别分析得分散点图

Fig.3 Score scatter plot of orthogonal partial least squaresdiscriminant analysis of volatile compounds in singlegrain and multi-grain Baijiu

2.4 差异化合物和关键差异化合物

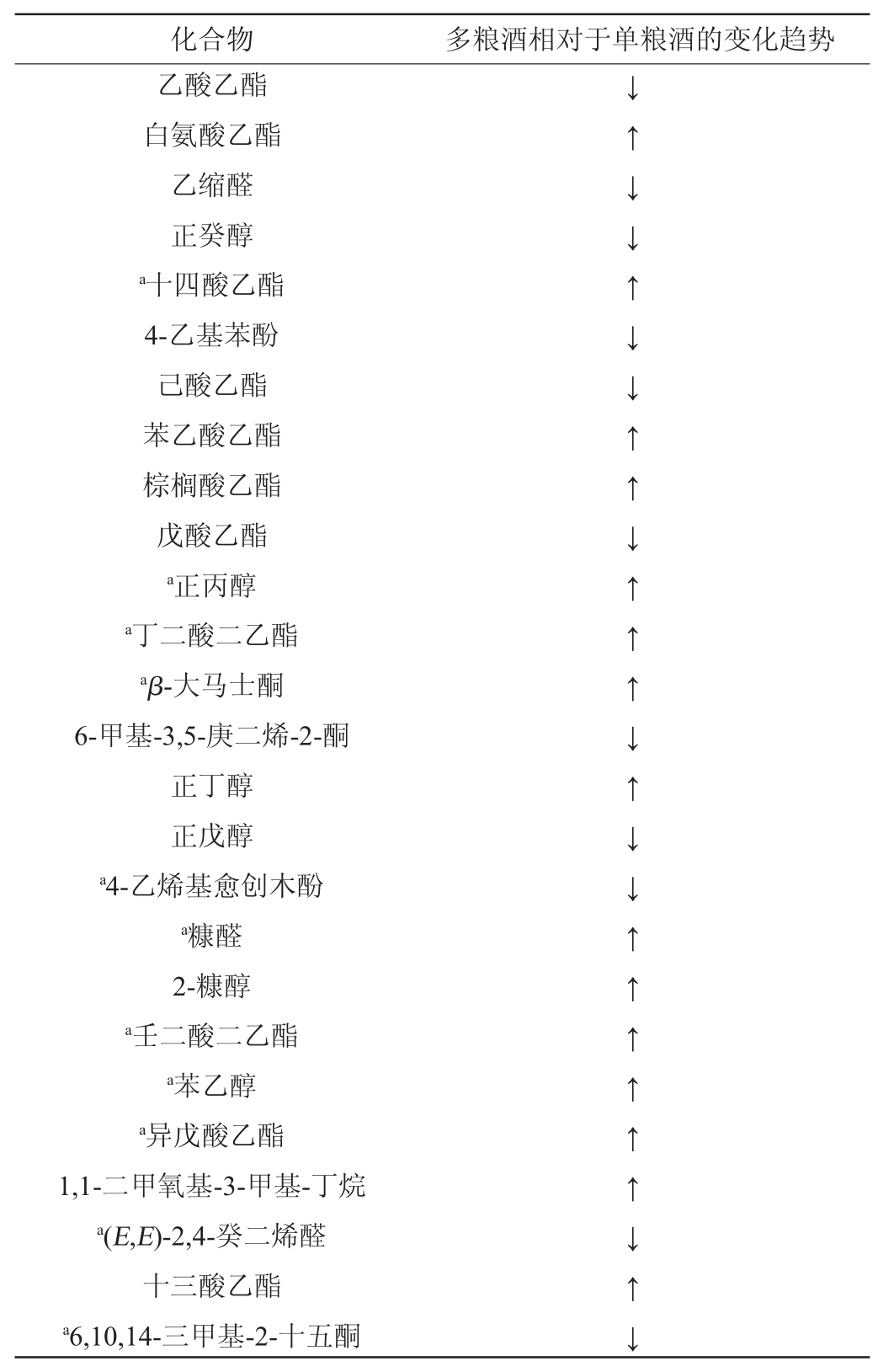

经置换检验模型没有过度拟合,以VIP>1且P<0.05定义为差异化合物,以VIP>1.5且P<0.05定义为关键差异化合物,得到多粮酒和单粮酒中的差异化合物及关键差异化合物,结果见表2。

从表2可以看出,多粮酒及单粮酒共有26种差异化合物,其中有11种关键差异化合物。相对于单粮酒,多粮酒有白氨酸乙酯、十四酸乙酯、苯乙酸乙酯、棕榈酸乙酯、正丙醇、丁二酸二乙酯、β-大马士酮、正丁醇、糠醛、2-糠醇、壬二酸二乙酯、β-苯乙醇、异戊酸乙酯、1,1二乙氧基-3-甲基-丁烷、十三酸乙酯等15种物质的含量上升,乙缩醛、正癸醇、4-乙基苯酚、己酸乙酯、戊酸乙酯、6-甲基-3,5-庚二烯酮、正戊醇、4-乙烯基愈创木酚、(E,E)-2,4-癸二烯醛、6,10,14-三甲基-2-十五酮(植酮)11种物质的含量下降。

表2 单粮酒和多粮酒中的差异化合物和关键差异化合物

Table 2 Differential compounds and key different compounds in single-grain and multi-grain Baijiu

注:“a”表示关键差异化合物。

多粮酒中大量的具有花香,甜香的化合物的含量增加,使得白酒中的甜味增加,更加绵甜,例如十四酸乙酯具有枣香,枣香是国标中老白干香型白酒的特征香气,多粮酒枣香气更加明显[27],苯乙酸乙酯具有玫瑰花香,蜂蜜香甜香,丁二酸二乙酯具有水果香,糖果香,异戊酸乙酯具有苹果香,水果香[30],大马士酮对白酒香气有重要影响,具有苹果、蜂蜜的香气,其在白酒中的香气阈值极低(20.0 μg/L),是清香型白酒中十分重要的一种香气物质[31],苯乙醇富有特点的玫瑰花香,是米香型等小曲酒中的特征性风味成分[32],糠醛具有甜香,杏仁香[33],十六酸乙酯(焦香味)可以为白酒带来厚重的口感[34]。而一些影响白酒感官特征的微量成分下降,使得多粮酒更加柔和,绵甜,减少了暴辣,入口冲,使酒体香气协调均匀。如(E,E)-2,4-癸二烯醛呈脂肪香气,青草香,具有一定的刺激性,其具有极低的香气阈值7.71 μg/L[35],乙基苯酚有烟熏味、药味[36],4-乙烯基愈创木酚是来自于糠壳的糠味[37]。

有11种化合物的VIP>1.5而且P<0.05是造成多粮酒相较于单粮酒更加柔和,绵甜,利口的主要原因,是造成多粮酒和单粮酒差异的关键化合物,正是由于多粮酒中甜味物质十四酸乙酯,大马士酮,苯乙醇等含量的增加,而刺激性的物质4-乙烯基愈创木酚,(E,E)-2,4-癸二烯醛等含量的下降使得多粮型老白干酒更加柔和、绵甜,入口刺激性小。

3 结论

本研究通过建立的顶空固相微萃取(SPME)结合气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术建立单粮型和多粮型白酒挥发性风味物质的指纹图谱,利用化学计量学和代谢组学工具对多粮酒和单粮酒在微量成分上的差异性进行了研究,从中鉴别出具有统计学意义的26种差异化合物,其中有11种物质为关键性的差异化合物,从感官评价的角度对差异化合物的上升和下降进行了分析,解释了多粮型老白干酒的绵甜,柔顺,利口合理性,对于进一步的工艺优化和产品质量的提高提供了理论的依据。

[1]JIN G Y,ZHU Y,XU Y.Mystery behind Chinese liquor fermentation[J].Trends Food Sci Tech,2017,63(2):18-28.

[2]陈彬,何宏魁,李安军,等.不同粮食品种对清香型大曲酒风味的影响[J].中国酿造,2017,36(7):22-26.

[3]陈翔,滕抗,胡海洋,等.白酒酿造原料对酒体风味影响的试验及讨论[J].酿酒,2008,35(1):19-22.

[4]姚亚林,黄治国,邓霖,等.不同五粮配方的成分解析及其酿造特性的对比研究[J].中国酿造,2020,39(7):89-94.

[5]王万能,王鹏,王东,等.多粮小曲清香型白酒发酵过程中微生物动态变化研究[J].重庆理工大学学报(自然科学版),2011,25(11):30-34.

[6]李增,程伟,张倩,等.金种子中国力量复合香白酒的生产工艺分析与探讨[J].酿酒科技,2019(8):48-53.

[7]郭辉祥,余东,龙远兵,等.发酵期间多粮浓香型白酒窖内黄水成分的变化趋势[J].中国酿造,2020,39(1):82-87.

[8]钟玉叶,崔如生.洋河酒厂的多粮工艺创新[J].酿酒,2007,34(5):28-32.

[9]黄发琳,王化斌.浅析多粮白酒生产工艺[J].酿酒,2016,43(2):35-37.

[10]王万能,王东,娄国平,等.多粮小曲清香型调味酒配方优化[J].重庆理工大学学报(自然科学版),2011,25(9):20-24.

[11]寇晨光.多粮发酵在清香型白酒生产中的应用[J].酿酒科技,2012(11):14-17.

[12]林洋,崔凤元,张荣.洋河大曲多粮工艺参数的研究与应用[J].酿酒,2005,32(3):69-71

[13]刘琨毅.基于响应面法优化多粮生料酿酒工艺[J].酿酒,2019,46(5):83-88.

[14]JIANG W,WEI J,LI B S,et al.Analysis of characteristic flavor compounds in single-grain Chinese Baijiu brewed from different raw materials[J].Food Sci,2020,41(14):234-238.

[15]田殿梅,霍丹群,张良,等.3 种不同品种高粱发酵酒糟及基酒品质的差异[J].食品与发酵工业,2013,39(7):74-78.

[16]黄永辉,钟海雁,李忠海.固相微萃取及其在食用植物油香气研究中的应用[J].食品研究与开发,2006,27(8):192-196.

[17]吴幼茹,刘诗宇,樊晓璐,等.GC-O-MS分析5种酿酒原料中蒸煮香气成分[J].食品科学,2016,37(24):94-98.

[18]倪德让,杨玉波,林琳,等.高粱蒸煮香气特征化合物的分析[J].食品与发酵工业,2017,43(11):202-206.

[19]鲁珍,王红照,李恩中,等.高温大曲中霉菌的筛选及其挥发性产物分析[J].酿酒科技,2019,301(7):50-55.

[20]侯智勇,刘阳.酱香型大曲中产酱香芽孢杆菌的代谢产物分析研究[J].中国调味品,2021,46(6):65-68.

[21]韩兴林,尚柯,王德良,等.酱香白酒堆积发酵过程中代谢风味生成规律的分析[J].酿酒,2018,45(4):37-44.

[22]陈璐,史冬梅,何宏魁,等.酒醅蒸馏过程中部分挥发性活性成分的变化[J].食品科学,2020,41(24):137-143.

[23]郎召伟,陆震鸣,龚劲松,等.泸型酒蒸馏前后酒醅中挥发性物质的差异性分析[J].食品与发酵工业,2015,41(7):34-37.

[24]范文来,徐岩.应用浸入式固相微萃取(DI-SPME)方法检测中国白酒的香味成分[J].酿酒,2007,34(1):18-21.

[25]常宇桐,罗云敬,钱承敬,等.顶空固相微萃取-气相色谱质谱法测定馥郁香型白酒中的挥发性香气成分[J].食品安全质量检测学报,2018,17(9):4618-4627.

[26]周容,袁琦,晋湘宜,等.兼香型年份酒中香味物质的分析[J].中国酿造,2020,39(7):137-143.

[27]姜东明,李泽霞,姚红梅,等.HS-SPME-GC-O-MS法对衡水老白干酒中枣香的研究[J].酿酒,2016,43(6):12-15.

[28]NGUYEN D V,ROCKE D M.Tumor classification by partial least squares using microarray gene expression data[J].Bioinformatics,2002,18(1):39-50.

[29]TRYGG J,WOLD S.Orthogonal projections to latent structures(O-PLS)[J].J Chemometrics,2002,16(3):119-128.

[30]FAN W L,QIAN M C.Headspace solid-phase microextraction(HS-SPME)and gas chromatography-olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese"Yanghe Daqu"liquors[J].J Agr Food Chem,2005,53:7931-7938.

[31]GAO W J,FAN W L,XU Y.Characterization of the key odorants in light aroma type Chinese liquors by gas chromatography-olfactometry,quantitative measurements,aroma recombination,and omission studies[J].J Agr Food Chem,224,62(25):5796-5804.

[32]信春晖,许玲,董乔娟,等.酿酒微生物对酒体质量及风格的影响[J].酿酒,2016,43(2):38-47.

33]FANG Y,QIAN M.Aroma compounds in Oregon Pinot Noir wine determined by aroma extract dilution analysis(AEDA)[J].Flavour Frag J,2005,20(1):22-29.

[34]孙金沅,宫俐莉,刘国英,等.古井贡酒酒醅挥发性香气成分的GC-MS与GC-O分析[J].食品科学,2016,37(24):87-93.

[35]FAN H Y,FAN W L,XU Y.Characterization of key odorants in Chinese chixiang aroma-type liquor by gas chromatography-olfactometry,quantitative measurements,aroma combination,and omission studies[J].J Agr Food Chem,2015,64(14):3660-3668.

[36]赵玉平.张裕白兰地风味物质研究[D].无锡:江南大学,2007.

[37]李泽霞,姜东明,单凌晓,等.GC-O-MS对白酒中的糠味物质的研究[J].酿酒,2020,47(1):49-55.