茶作为一种快消饮品,其茶汤通过自身的香气和滋味来满足人们的饮用需求。在我国,绿茶、红茶和乌龙茶是人们普遍爱饮的茶类,其消费量逐年增加。同时,国家市场监督管理局颁布的《食品生产许可分类目录》中“茶叶及相关制品”里的“茶叶”项下包含了绿茶、红茶和乌龙茶,说明茶叶属于食品,可以进行市场流通。绿茶(炒青、烘青、晒青和蒸青四大类)为不发酵茶,其工序主要包括杀青、揉捻、干燥三个过程[1];红茶属于完全发酵茶,为北方人所喜欢,主要加工技术为萎凋、揉捻、发酵、干燥等[2];乌龙茶属于半发酵茶,主产于福建、广东、中国台湾三省,其加工过程主要分为萎调、做青、杀青、做形和干燥等[3]。茶叶生产过程中可能产生的有毒物质丙烯酰胺现成为人们关注的焦点问题,丙烯酰胺属于二类致癌物[4],存在于一些不同的热处理食品(油炸土豆片、烘焙咖啡、焙烤面包和绿茶[5-6]等)中,而茶叶中的丙烯酰胺的来源可能主要集中在杀青或干燥处理(高温)阶段。在我国目前标准GB 5009.204—2014《食品中丙烯酰胺的测定》中尚未有确规定茶叶中丙烯酰胺的限量标准[7],而欧盟正式实施了关于丙烯酰胺的法案,对常见食物中的丙烯酰胺含量限值大多在300~850 μg/kg,因此,我国在茶叶生产中也应严格控制丙烯酰胺形成途径,并有必要建立茶叶中丙烯酰胺的痕量检测方法。

丙烯酰胺是在高温油炸或食品烘烤过程中因美拉德反应产生的副产物[8],即高温易产生丙烯酰胺,它对人体有神经毒性和潜在的致癌性[9]。目前关于茶叶中的丙烯酰胺的检测报道较少,且鉴于一般的化学分析不能达到分析的要求,在实际应用的检测方法主要以仪器分析为主,当前已报导的检测手段为气相色谱法[10]和液相色谱-串联质谱法[11-13]。然而,茶叶中成分复杂、干扰物较多,以现有的方法很难快速准确地分析低含量的丙烯酰胺。为了提高测定的灵敏度和准确度,本研究研究结合固相微萃取(solid phase microextraction,SPME)技术,利用同位素内标法定量(该法抵消了上样体积,乃至流动相、检测器的影响和在一定程度上消除了操作条件等的变化所引起的误差,有效提高方法的准确度和精密度),建立超高效液相色谱串联三重四极杆质谱(ultra-performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry,UPLC-MS/MS)法测定茶叶中的丙烯酰胺,并在前人研究工作的基础上[12-13],适当改进样品前处理方法,先经过正己烷(除去低极性化合物)和乙腈等溶剂提取后经摇床振摇,目的为充分除杂和增加丙烯酰胺提取效率。同时,在茶叶生产中应严格控制丙烯酰胺形成途径和建立丙烯酰胺的痕量检测方法,可应用于茶叶的食品安全风险监测。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

绿茶、红茶和乌龙茶:市售。

1.1.2 化学试剂

甲酸、乙腈(均为色谱级):美国Fisher公司;丙烯酰胺、13C3-丙烯酰胺标准品(纯度均>98%):德国Dr.Ehrenstorfer GmbH公司;其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

Agilent 1290超高效液相色谱-6460串联四级杆质谱仪:美国Agilent公司;MCX固相萃取柱(800 mg/6 mL)、1-14k离心机:美国Sigma公司;NEVAP-45氮吹仪:美国Organomation公司;FA2014B电子天平:上海越平实验有限公司;Milli-Q IQ7000超纯水器:美国Millipore公司。

1.3 方法

1.3.1 丙烯酰胺和13C3-丙烯酰胺标准溶液的配制

分别称取0.010 0 g丙烯酰胺或13C3-丙烯酰胺标准品,用水溶解并定容至10 mL,质量浓度均为1.0 mg/mL,-20 ℃避光保存。其他质量浓度标准溶液用水定量稀释即得。

1.3.2 样品前处理

分别称取茶叶样品2 g(精确到0.01 g),置于50 mL离心管中,加入100 μL 13C3-丙烯酰胺内标液(4 mg/L),加9 mL水并涡旋使试样分散,再加入5 mL正己烷和10 mL乙腈涡旋1 min后,加入1.5 g无水醋酸钠和6 g无水硫酸镁,室温下摇床振摇1 h,4 ℃、10 000 r/min离心8 min后,取乙腈层3 mL过MCX固相萃取柱,收集乙腈溶液,在氮气下吹干,用0.3mL水溶解残渣,过0.22 μm滤膜后,即得样品溶液。

1.3.3 UPLC-MS/MS分析

超高效液相色谱(UPLC)条件:Waters BEH-C18色谱柱(100 mm×2.1 mm,1.7 μm);流动相为0.1%甲酸水溶液-乙腈,梯度洗脱:0~1.2 min,乙腈体积分数为10%;1.2~3.0 min,乙腈体积分数由10%线性升至90%;3.0~4.5 min,乙腈体积分数为90%;4.5~5.0 min,乙腈体积分数由90%线性降至10%;5~6 min,乙腈体积分数为10%;进样体积:10 μL;流速:0.2 mL/min。

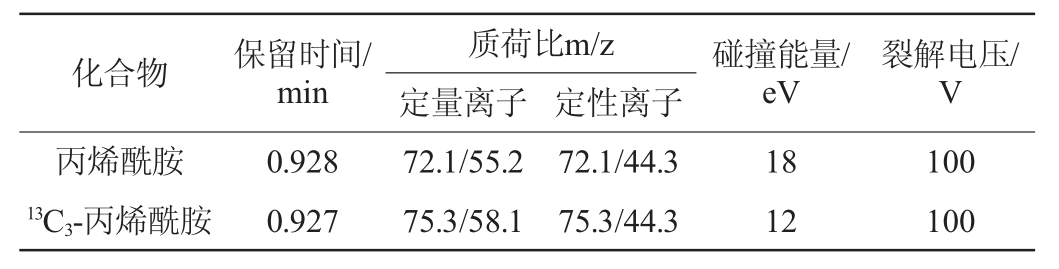

质谱(MS)条件:电子电离(electronic ionization,EI)源;扫描方式:正、负离子扫描;检测方式:多反应监测(multiplereaction monitoring,MRM);电喷雾离子源(electrospray ionization,ESI)电压:3 500 V;辅助气温度:300 ℃;辅助气流速:10 L/min。丙烯酰胺的MRM监测质谱参数见表1。定性定量方法参照文献[14]。

表1 丙烯酰胺分析的质谱参数

Table 1 Mass spectrometry parameters of acrylamide analysis

1.3.4 建立标准曲线及测定检出限

用空白绿茶基质提取液将200 μg/L丙烯酰胺标准溶液分别稀释成5 μg/L、10 μg/L、20 μg/L、40 μg/L和80 μg/L、160 μg/L系列质量浓度的标准溶液,其中含内标13C3-丙烯酰胺50 μg/L,分别进行测定。以丙烯酰胺标准溶液质量浓度(x)为横坐标,定量离子峰面积(y)为纵坐标,采用内标法建立丙烯酰胺标准曲线。以3倍信噪比(S/N>3)和10倍信噪比(S/N>10)分别确定方法检出限与方法定量限[15-17]。

1.3.5 精密度试验

取茶叶样品2 g,按1.3.2节样品前处理后,其样品溶液再按1.3.3节仪器条件进样,进行6次平行试验。根据测定的峰面积计算其质量浓度,并计算分析结果的相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)。

1.3.6 加标回收率试验

分别于绿茶、红茶、乌龙茶基质中添加标准液(5 μg/kg、25 μg/kg、100 μg/kg)3个水平下,摇匀、静置后按1.3.2节方法处理,进行加标回收率试验,考察该方法的准确性。

1.3.7 数据处理

试验所得数据为3次重复实验结果的平均值,采用Microsoft Excel 2010软件对试验数据进行统计分析,通过Origin 7.5软件进行制图分析。

2 结果与分析

2.1 提取条件和仪器条件优化

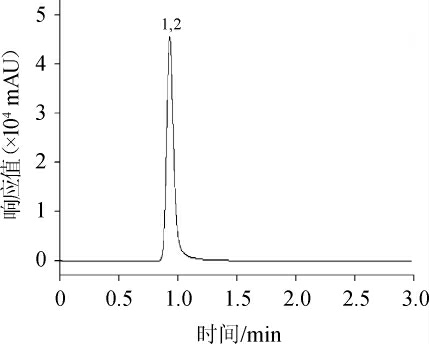

提取条件中,样品提取过程中用正己烷目的是先将低极性化合物除去[18],用醋酸钠可以加大样品中水的离子强度,通过盐析作用将待测样品中水层和乙腈层分离,而无水硫酸镁与水分子结合起到除水作用[19]。仪器条件中,少量甲酸在色谱条件中主要目的是改善峰形,同时也为丙烯酰胺提供必需的质子来源,提高其离子化效率;在ESI+模式下,丙烯酰胺和13C3-丙烯酰胺经过两级碰撞扫描后,出现不同强度的离子碎片,通过离子强度相加可得到混合标准溶液总的离子流强度。丙烯酰胺在20.0 μg/L时的MRM总离子色谱图见图1。

图1 丙烯酰胺混标溶液的总离子流色谱图

Fig.1 Total ion chromatogram of acrylamide mixed standard solution

1.13C3-丙烯酰胺(0.927 min),2.丙烯酰胺(0.928 min)。

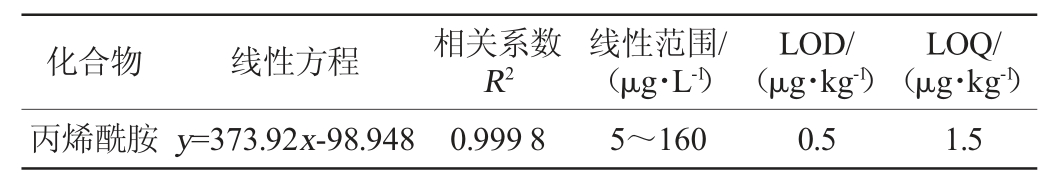

2.2 方法的线性关系及检出限

丙烯酰胺的线性范围、线性方程及相关系数见表2。由表2可知,丙烯酰胺在质量浓度5.0~160.0 μg/L线性范围内其线性关系良好,相关系数(R2)>0.999。检出限(detection limit,LOD)为0.5 μg/kg,定量限(limit of quantitation,LOQ)为1.5 μg/kg,其方法的灵敏度能满足检测要求。

表2 丙烯酰胺的回归方程、线性范围和相关系数

Table 2 Regression equation,linear range,and correlation coefficient of acrylamide

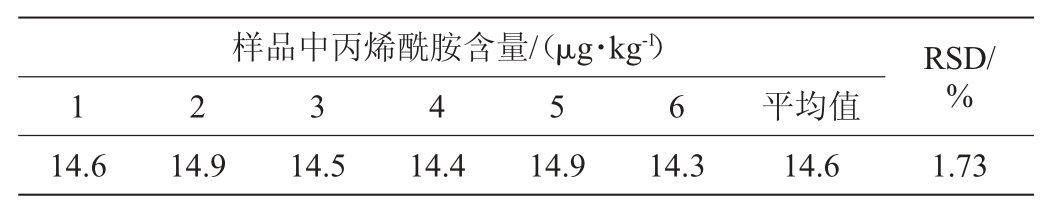

2.3 方法的精密度试验

茶叶样品经前处理后进样,平行测定6次,实验结果见表3,其相对标准偏差(RSD)为1.73%,表明该检测方法的精密度符合要求。

表3 精密度试验结果

Table 3 Results of precision tests

2.4 方法的加标回收率试验

丙烯酰胺加标回收率试验结果见表4。由表4可知,丙烯酰胺在茶叶中的平均回收率范围为88.0%~96.8%,回收率测定结果相对标准偏差(RSD)为3.75%~5.78%。结果表明,该检测方法的准确度度符合要求。

表4 加标回收率试验结果

Table 4 Results of standard recovery rate tests

2.5 实际样品分析

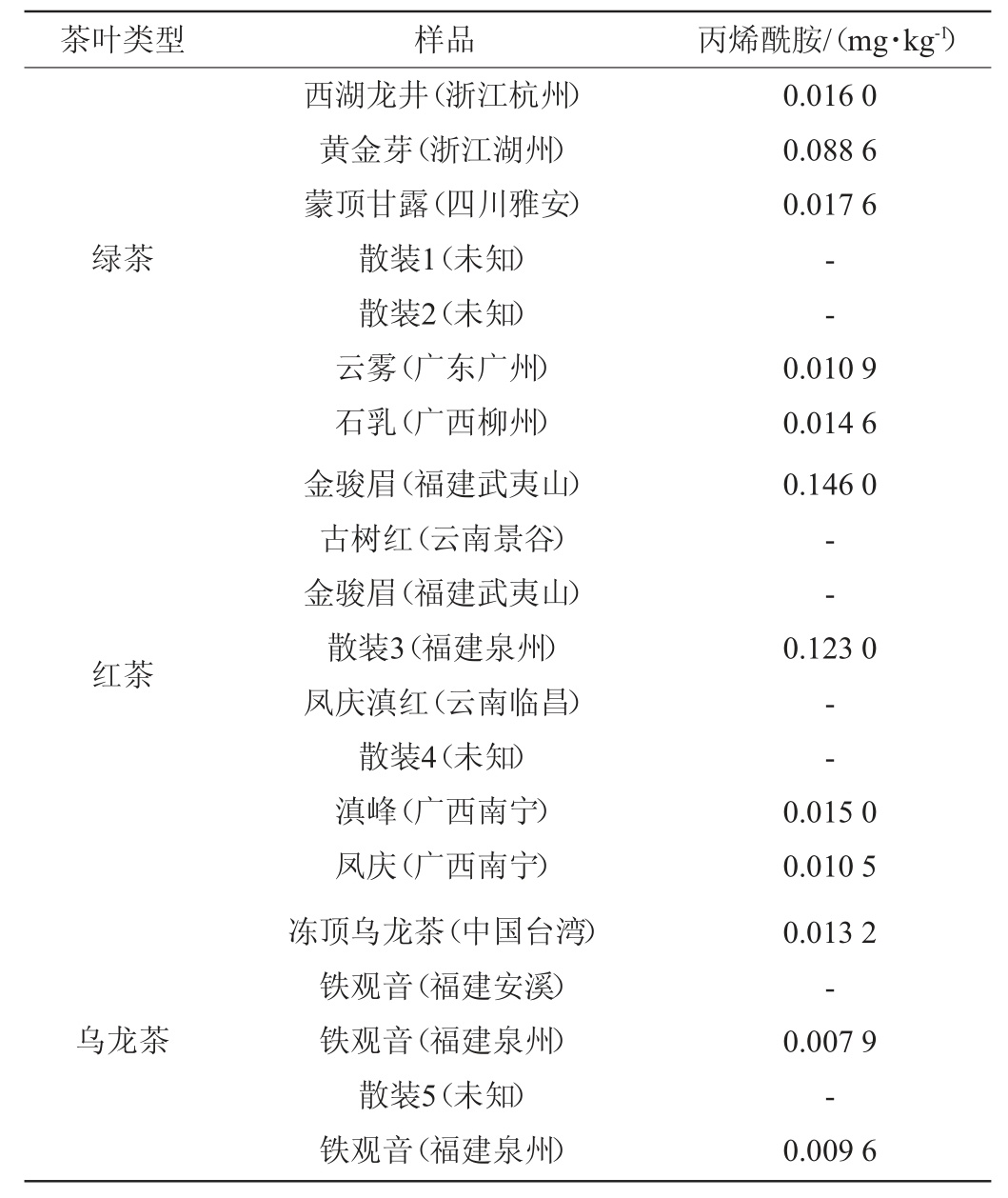

按试验方法对市售茶叶20个样品中丙烯酰胺的含量进行分析,结果见表5。

表5 不同茶叶样品中丙烯酰胺的含量测定结果

Table 5 Determination results of acrylamide contents in different tea samples

注:“-”表示未检出(即低于检测限0.000 5 mg/kg)。

由表5可知,茶叶样品中丙烯酰胺的含量均<150μg/kg,低于欧盟对常见食物中的丙烯酰胺含量限定范围(300~850 μg/kg),说明国内市场流通的茶叶中丙烯酰胺的含量是相对安全的。其中,除8个茶叶样品未检出之外,红茶中丙烯酰胺的含量范围在10.5~146 μg/kg;绿茶中丙烯酰胺的含量范围在10.9~88.6 μg/kg;乌龙茶中丙烯酰胺的含量范围在7.92~13.2 μg/kg;表明绿茶和乌龙茶的丙烯酰胺含量相对较低,而丙烯酰胺含量不同可能是由于对不同茶叶加工过程中丙烯酰胺的产生因素不同导致,或者由于绿茶提取物或茶中的儿茶素等作为强抗氧化物质降低丙烯酰胺含量的作用[20-23]。

3 结论

绿茶、红茶和乌龙茶作为市场流通的常见茶叶产品,其产品中的丙烯酰胺含量将逐渐引起人们越来越多的重视和关注。虽然我国现行标准尚未明确茶叶中丙烯酰胺的限量,但由于丙烯酰胺对人体可能存在健康风险[24-26],非常有必要对茶叶中的丙烯酰胺含量进行检测和监控。本研究建立了超高效液相色谱-串联质谱法分析绿茶、红茶和乌龙茶中丙烯酰胺含量的测定方法。该方法前处理操作简单,仪器灵敏度高,回收率和重现性符合检测要求,其检测定量限(LOQ)为1.5 μg/kg,低于GB 5009.204—2014《食品安全国家标准食品中丙烯酰胺的测定》中的检测限(10 μg/kg),在实际检测中具有较强的可行性和实用性,为食品安全风险监测茶叶样品中丙烯酰胺含量的检测方法和限量标准的制定提供了一定的参考依据。

[1]宋玉函,李响.绿茶品质及安全性评价检测技术研究综述[J].食品工业,2019,40(12):228-231.

[2]朱琳琳.夏秋红茶新工艺研究[D].武汉:华中农业大学,2015.

[3]朱磊.山东乌龙茶加工工艺及适制品种研究[D].泰安:山东农业大学,2014.

[4]SHIPP A,LAWRENCE G,GENTRY R,et al.Acrylamide:review of toxicity data and dose-response analyses for cancer and noncancer effects[J].Crit Rev Toxicol,2006,36(6-7):481-608.

[5]NEMATOLLAHI A,MEYBODI N M,KHANEGHAH A M.An overview of the combination of emerging technologies with conventional methods to reduce acrylamide in different food products:Perspectives and future challenges[J].Food Control,2021,127:108144.

[6]PUNDIR C S,YADAV N,CHHILLAR A K.Occurrence,synthesis,toxicity and detection methods for acrylamide determination in processed foods with special reference to biosensors:a review[J].Trends Food Sci Tech,2019,85:211-225.

[7]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB5009.204—2014 食品安全国家标准食品中丙烯酰胺的测定[S].北京:中国标准出版社,2014.

[8]王轶男,高青.丙烯酰胺的相关法规介绍及技术解决方案[J].食品安全导刊,2019,259(34):54-56.

[9]Tran Van Cuong,郭康权,鲁海霞,等.咖啡中丙烯酰胺检测方法及含量研究进展[J].食品研究与开发,2016,37(7):214-220.

[10]王小平,周宇,仝磊,等.不同产地大麦茶中16种元素及丙烯酰胺含量分析[J].微量元素与健康研究,2006,23(1):37-39.

[11]LIU J,ZHAO G H,YUAN Y,et al.Quantitative analysis of acrylamide in tea by liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry[J].Food Chem,2008,108(2):760-767.

[12]王彬,田野,罗劲松,等.基于HPLC-MS/MS法的绿茶丙烯酰胺测定与茶区茶样分析[J].食品研究与开发,2017,38(6):138-141.

[13]李蕾,张涛,孙志健,等.普洱茶中丙烯酰胺含量检测与生成机理研究[J].农业机械学报,2012,43(3):123-129.

[14]张云,程立军,侯杰,等.UPLC-MS/MS测定葡萄酒中3种双酰胺类杀虫剂[J].中国酿造,2016,35(9):172-175.

[15]李本昌.农药残留量实用检测方法手册[M].北京:化学工业出版社,2001:555.

[16]孙卓然,田金凤,尚远宏.UPLC-MS/MS法测定金沙江水域鱼体中卡巴氧及喹乙醇代谢物[J].中国酿造,2020,39(11):179-182.

[17]黄玉宾,郭琳琳,刘峰.超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱法快速测定蔬菜和水果中8种氨基甲酸酯类农药残留[J].河北农业科学,2018,22(2):96-99,108.

[18]林涛,李茂萱,邹艳虹,等.QuEChERS结合超高效液相色谱-串联质谱法测定咖啡中丙烯酰胺[J].分析科学学报,2020,36(2):309-312.

[19]高青珍.QuEChERS-色谱法快速测定蔬菜水果中的农药多残留[D].北京:中国农业科学院,2014.

[20]DEMIROK E,KOLSARICI N.Effect of green tea extract and microwave precooking on the formation of acrylamide in fried chicken drumsticks and chicken wings[J].Food Res Int,2014,63:290-298.

[21]ZHAO L,ZHOU T,YAN F F,et al.Synergistic inhibitory effects of procyanidin B2 and catechin on acrylamide in food matrix[J].Food Chem,2019,296(30):94-99.

[22]MA Q,CAI S B,JIA Y J,et al.Effects of hot-water extract from vine tea(Ampelopsis grossedentata) on acrylamide formation,quality and consumer acceptability of bread[J].Foods,2020,9(3):373.

[23]ABBOUDI M,AL-BACHIR M,KOUDSI Y,et al.Combined effects of gamma irradiation and blanching process on acrylamide content in fried potato strips[J].Int J Food Prop,2016,19(7):1447-1454.

[24]肖甜甜,邱晓燕,张丽,等.超微绿茶粉茶馕的研制及其丙烯酰胺含量检测[J].食品研究与开发,2019,40(5):94-99.

[25]HU Q Q,XU X H,FU Y C,et al.Rapid methods for detecting acrylamide in thermally processed foods:A review[J].Food Control,2015,56:135-146.

[26]SCHOUTEN M A,TAPPI S,ROMANI S.Acrylamide in coffee:formation and possible mitigation strategies-a review[J]. Crit Rev Food Sci Nutr,2020,60(22):3807-3821.