白酒是中华民族的传统产品,是世界六大蒸馏酒之一,按香型可分为12种,不同香型白酒有其独特的香气风格特征[1-2]。清香型白酒为其一,同时又分为大曲清香、小曲清香和麸曲清香[1]。小曲清香白酒酒体柔和,醇甜爽净,清香纯正[3-4],具有乙酸乙酯为主体的清雅、舒适谐调的复合香气[5],深受现代年轻人的喜爱。

小曲清香白酒以小曲作糖化剂,主要采用培菌糖化、清蒸清烧的生产方式,广泛分布在我国西南地区[6-8]。传统川法小曲白酒生产工艺是小曲清香白酒酿造工艺的典型代表[9]。在白酒酿造工艺中有“看花摘酒,分段摘酒”[10],可见摘酒酒精度与酒体质量息息相关。小曲清香传统工艺酿造中,采用“掐头去尾”,中间整段摘酒的方式取酒,缺乏分段摘酒、分级储存的概念[11-12]。随着白酒机械化生产的应用,摘酒工艺也趋向于机械化、自动化、智能化,现有的机械化摘酒大多数靠对酒精度的检测进行取酒[13-15]。随着馏酒的进行,酒精度不断变化,不同风味物质分先后流出,导致不同馏分酒质量及风味存在差异[16-18]。

近年来,对小曲清香型白酒的研究日益增多,从酒体风味、不同原料、微生物菌群、贮存方法等方面多有研究[19-26]。如孙细珍等[27]对现代和传统两种工艺酿造的小曲清香白酒进行风味成分分析,结果表明,两种工艺生产的酒体在主要风味物质种类上差异较小,但呈香强度和香气活度值差异较大。樊杉杉等[28]结合箭型固相微萃取结合气相色谱-质谱联用技术和化学计量学对小曲清香型原酒进行等级判别研究,利用挥发性组分间的差异可以准确对白酒原酒样品的等级进行区分和鉴别。唐洁等[24]研究清香小曲白酒新工艺中微生物和环境因子对酒体风味变化的影响,环境和微生物因素共同解释了酒醅风味物质38.44%的变化,酒醅风味物质的重要影响因素有水分、酵母总数、还原糖和淀粉。到目前为止,对小曲清香白酒风味的影响因素研究较多,但对机械化酿造小曲清香白酒在不同馏分原酒风味组分的研究较少,找到不同馏分酒的风味组分规律与酒精度的相关性,则可根据酒精度对馏酒进行风味“可视化”摘酒,实现小曲清香机械化生产的分段摘酒,分级贮存。

本实验利用气相色谱法(gas chromatography,GC)检测小曲清香不同馏分酒中的风味组分,对风味组分进行主成分分析(principal component analysis,PCA)、层次聚类分析(hierarchical cluster analysis,HCA)、Person相关性分析,以期找到风味组分的馏出规律以及与酒精度的相关性,为酒企自动摘酒、量质摘酒提供科学数据依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

酒样:泸州某公司小曲清香白酒固态法机械化酿造车间生产原酒,从出酒开始计时,每3 min取一次酒样,共18个酒样,每个酒样1 000 mL,1号(68% vol)、2号(74% vol)、3号(73% vol)、4号(73% vol)、5号(72% vol)、6号(69% vol)、7号(67% vol)、8号(65% vol)、9号(62% vol)、10号(59% vol)、11号(56% vol)、12号(53% vol)、13号(50% vol)、14号(48% vol)、15号(44% vol)、16号(42% vol)、17号(40% vol)、18号(38% vol)。

无水乙醇(分析纯),乙醛、乙缩醛、糠醛、甲醇、仲丁醇、正丙醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇、正戊醇、正己醇、β-苯乙醇、2-甲基丁醇、辛酸、乙酸、丙酸、异戊酸、己酸、庚酸、乙酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯、甲酸乙酯、乙酸异戊酯、辛酸乙酯、壬酸乙酯、乙酸丁酯、十六酸乙酯等30种标准物质(纯度均>99.0%):天津光复化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

7820A气相色谱仪、HP-5毛细管柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm):美国Agilent公司。

1.3 方法

1.3.1 常规理化指标检测

根据GB/T 10345—2007《白酒分析方法》[29]中指示剂法测定总酸、总酯含量。

1.3.2 风味物质检测

定性分析:风味物质的保留时间结合标准品的保留时间进行定性分析。

定量分析:定量分析方法参照国家标准GB/T 10345—2007《白酒分析方法》[29]中白酒风味成分定量。

气相色谱检测方法:GC条件为初始温度35 ℃,保持8 min,以3 ℃/min的速率升高至140 ℃,保持1 min,以5 ℃/min速率升高至180℃,以10℃/min速率升高至210℃,保持10min;载气为氦气(He),柱流速1.0 mL/min;进样口温度240 ℃;分流比40∶1;进样量1 μL。

1.3.3 数据统计与分析

利用SPSS 26.0对数据进行主成分分析(PCA),层次聚类分析(HCA),Person相关性分析;Excel 2015、Origin 2018对实验数据进行整理和作图分析。

2 结果与分析

2.1 常规理化指标分析

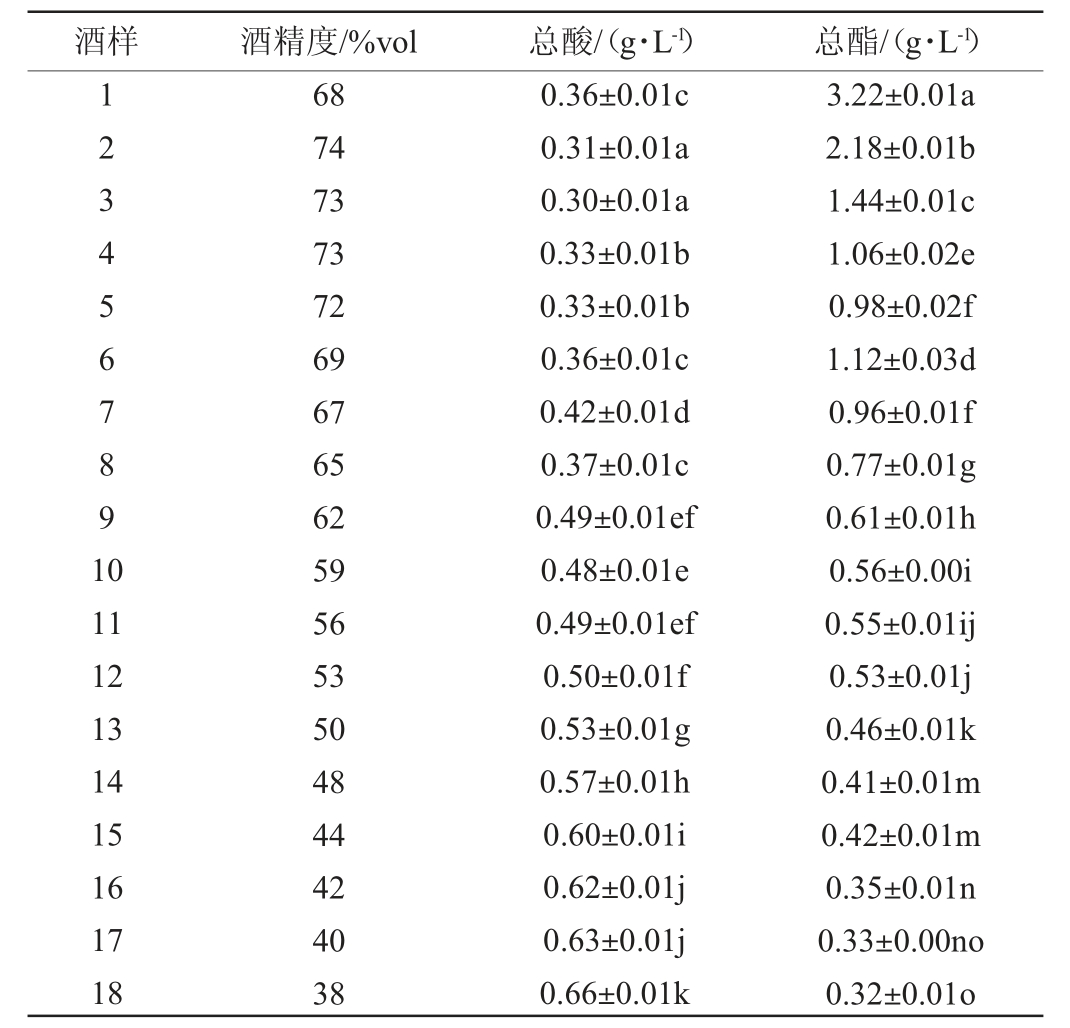

白酒中酸和酯是重要的呈香呈味物质,对酒体品质有着重大影响[9]。对不同馏分酒的酒精度、总酸和总酯进行了检测,结果如表1所示。

表1 不同馏分原酒酒精度及总酸、总酯含量

Table 1 Alcohol contents,total acid and total ester in different distillation fractions of base-liquor

注:同列数据不同字母表示差异显著(P<0.05);相同字母表示差异不显著(P>0.05)。

由表1可知,随蒸馏时间的延长,不同馏分酒的酒精度呈先上升后下降的趋势,在第2馏分酒处达到最高值(74% vol);总酸含量大致呈先下降后上升的趋势,在第3馏分酒处含量最低(0.30 g/L),随后逐渐上升在酒尾处达到最高值(0.66 g/L);总酯含量随馏酒进行持续下降,在前4个馏分酒中下降速度较快,后逐渐趋于平缓。部分接酒时间(3~9 min)内的馏分酒总酸和总酯的差异性不显著(P>0.05),而接酒时间超过9 min的馏分酒总酸和总酯差异显著(P<0.05),说明实行分段摘酒具有一定的实际意义。

2.2 风味物质分析

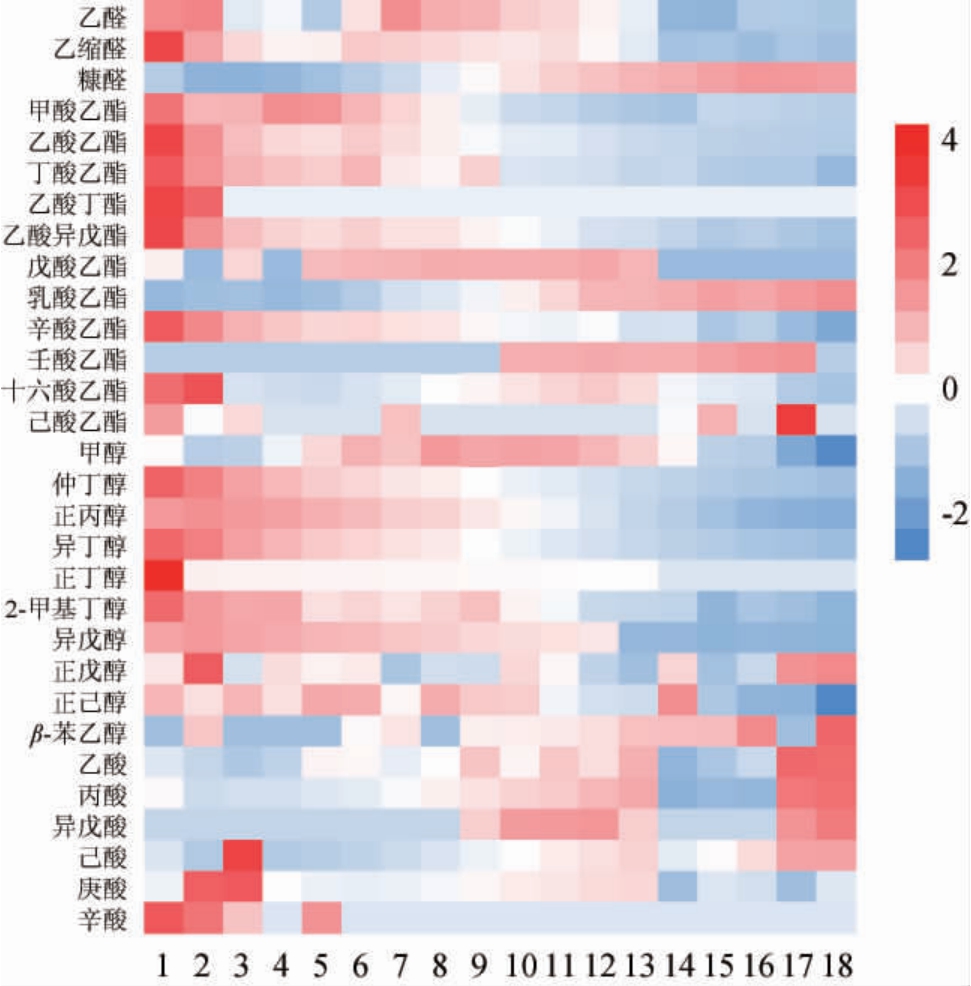

利用气相色谱对小曲清香白酒的18个馏分酒进行风味成分检测,共检测出30种物质,其中包括醛类3种,酯类11种,醇类10种,酸类6种。对各馏分酒中的风味成分进行标准化处理,为进一步的探索不同馏分酒中各风味物质的差异,对30种风味物质采用热图分析,结果如图1所示。

图1 不同馏分原酒风味物质含量热图

Fig.1 Heat map of flavor substance contents in different distillation fractions

颜色的深浅程度代表物质含量的高低,颜色越红表示相对含量越高,颜色越蓝表示相对含量越低。

由图1可知,不同馏分酒中各风味成分的种类相似,但含量上存在较大差异。大部分醛类、酯类、醇类和小部分酸类(如庚酸、辛酸)大量分布在于馏酒前期(1~5馏分酒),随馏酒时间的推移逐渐减少,高级醇的含量对酒体品质影响很大,适宜浓度会提升酒体整体香气,浓度过高会产生异杂味[9],损害酒质;乙酸乙酯为小曲清香白酒的主体香气组分,在蒸馏前期含量最高,其含量高低很大程度上决定酒体风格特征。糠醛、乳酸乙酯、壬酸乙酯、β-苯乙醇、乙酸、丙酸、异戊酸等随蒸馏的进行逐渐增加,集中分布在馏酒后期(14~18馏分酒);戊酸乙酯、甲醇集中分布在馏酒中期(6~13馏分酒),馏酒前期和后期含量少。酒体中各风味组分有其独特的风格特点,同时也相互作用呈现不同的风味,如正丙醇与乙醛、乙酸醛等相互作用,构成小曲清香爽口带苦的味觉特点;丁酸乙酯与β-苯乙醇相互作用,赋予小曲清香白酒以甜为底的风格特征,同时使呈香更持久[9]。

2.2.1 主成分分析

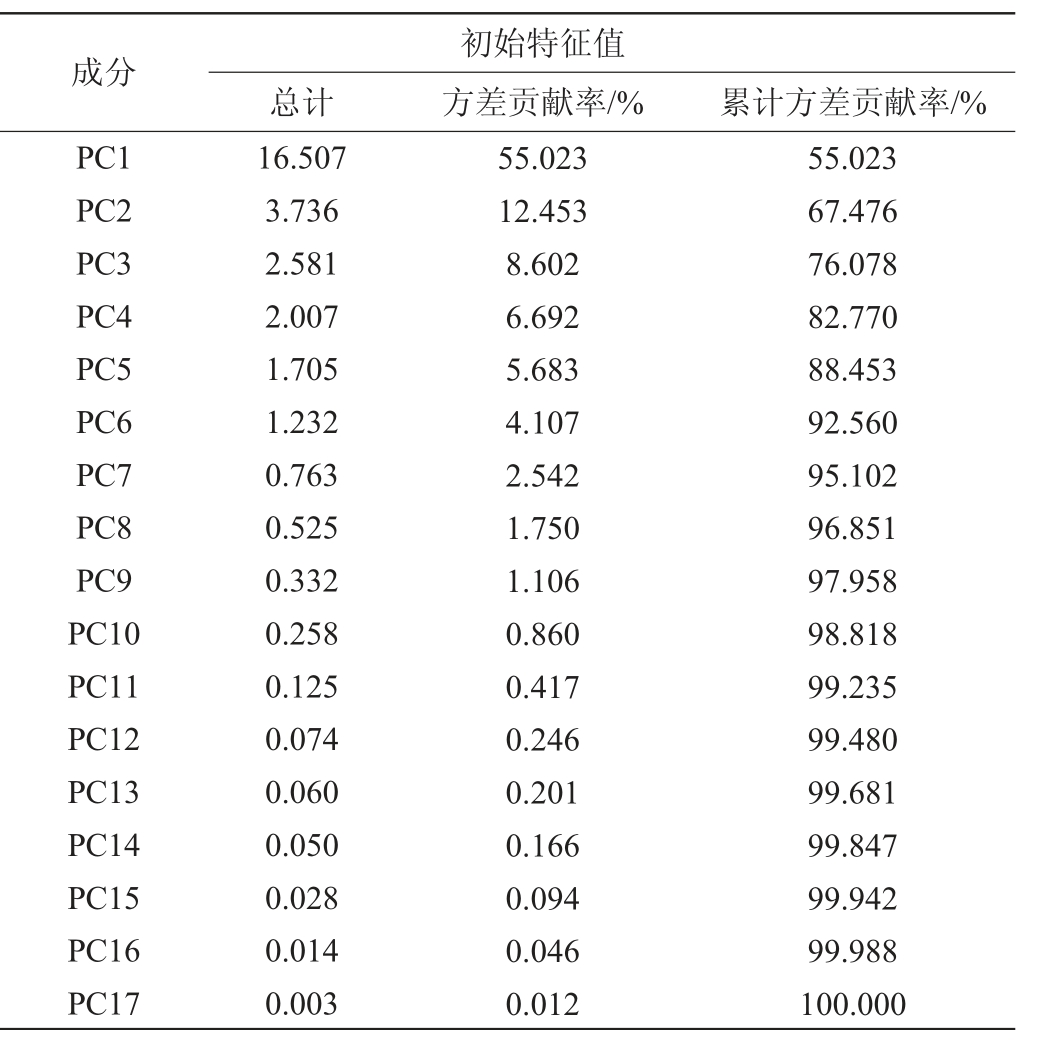

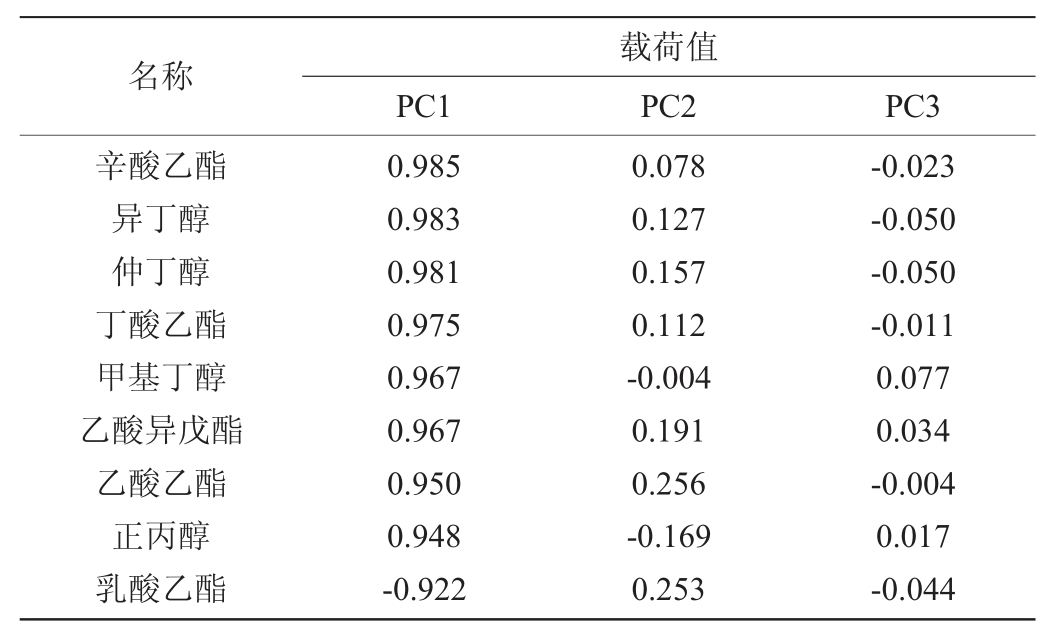

对18个馏分原酒中的30种风味物质含量数据进行主成分分析,结果见表2。由表2可知,前3个主成分累计方差贡献率达76.08%,基本代表降维前原始数据的大量信息,因此提取前3个主成分进行主成分分析。各风味物质在前3个主成分中的载荷值见表3。结合表2和表3可知,主成分(PC)1单独方差贡献达55.023%,其代表物质有辛酸乙酯、异丁醇、仲丁醇、丁酸乙酯等,包括大部分的酯、醇、醛类物质;PC2单独方差贡献率为12.453%,其代表物质为甲醇、正戊醇、己酸乙酯等;PC3单独方差贡献率为8.602%,其代表物质有丙酸、戊酸乙酯、异戊酸、乙酸,多数为酸类物质。

表2 不同馏分原酒风味物质主成分分析特征值及累计方差贡献率

Table 2 Principal components analysis eigenvalues and cumulative variance contribution rates of flavor compounds in different distillation fractions of base-liquor

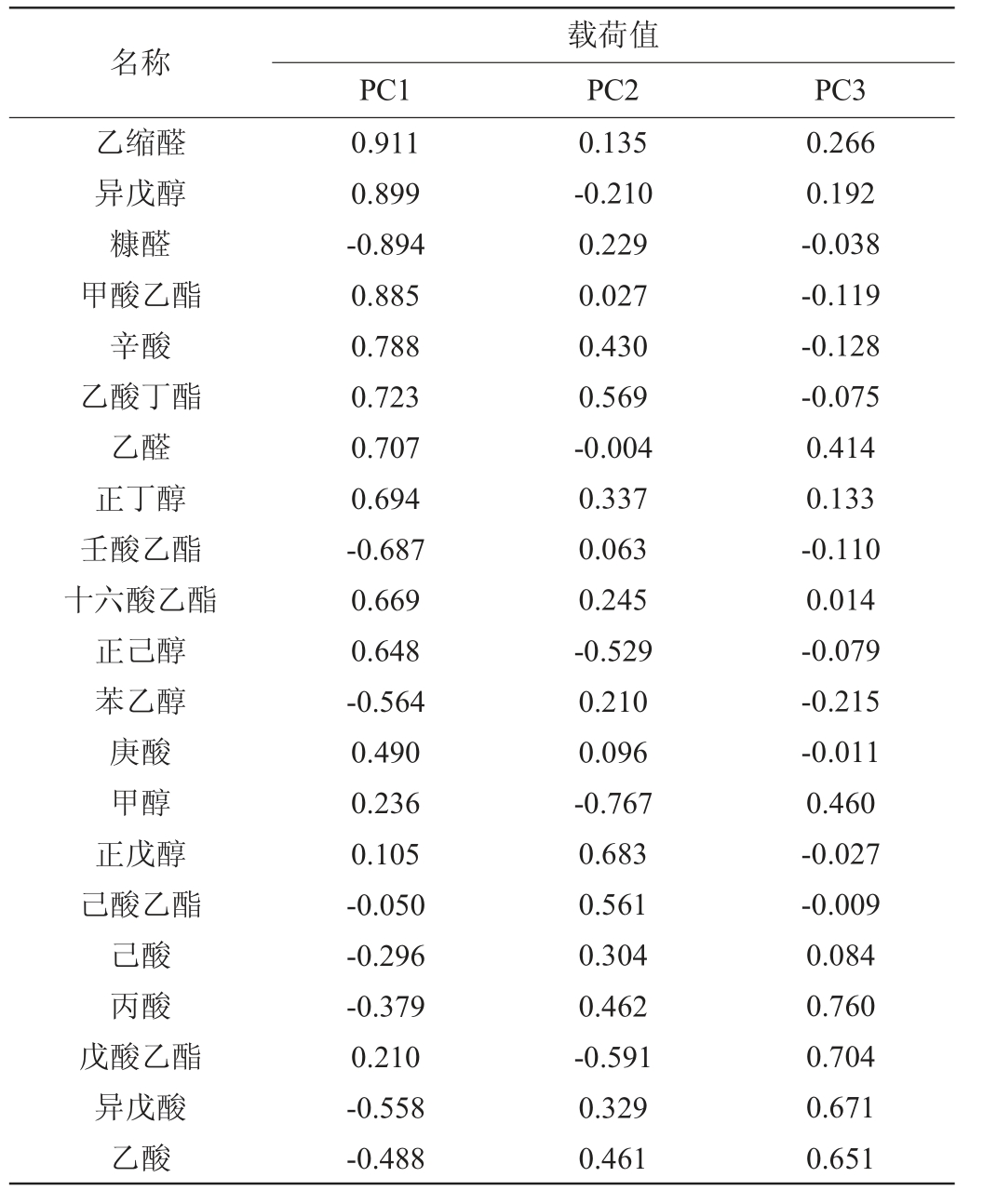

表3 各风味物质主成分载荷值

Table 3 Principal component load value of each flavor compound

续表

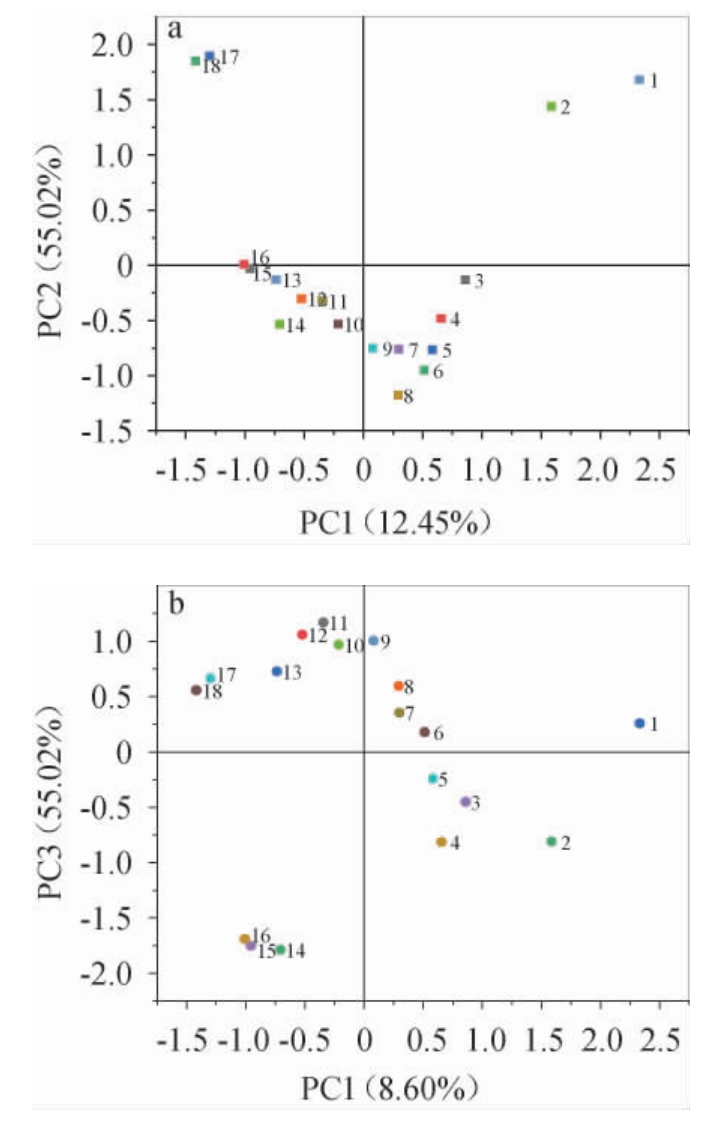

18个馏分原酒在前3个主成分的分布情况见图2。

图2 不同馏分原酒在前3个主成分二维散点图

Fig.2 Two-dimensional scatter plot of the first 3 principal components of different distillation fractions of base-liquor

a为PC1,PC2二维散点图;b为PC1,PC3二维散点图。

从图2a可知,在PC1和PC2上,1号和2号酒样分布在第一象限,17号和18号酒样分布在第二象限,这4个酒样的PC2含量相对较高;3号~16号酒样全部分布在PC2的负半轴且较为集中,将18个馏分原酒很好的分为三个部分。由图2b可知,PC1和PC3分布相对散乱,14、15、16号酒样集中在一起,分布在第三象限,说明这3个酒样的PC3含量相似。结合图2a、图2b可知,1~18号酒样在PC1的得分依次降低,所以PC1含量随蒸馏的进行逐渐减少。

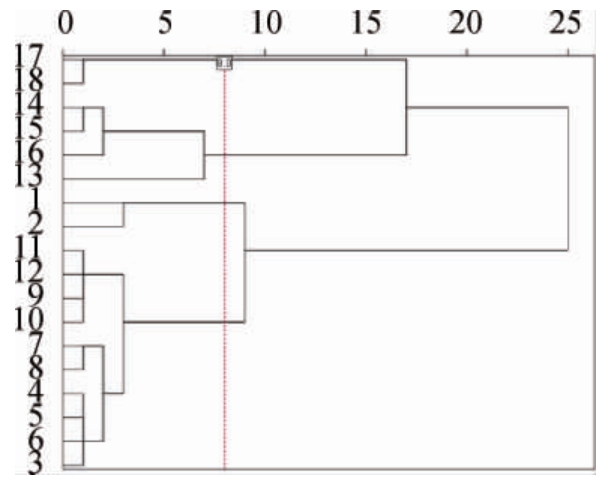

2.2.2 层次聚类分析

30种风味物质的层次聚类分析图见图3。由图3可知,当标度的距离为8.0时,可将18个馏分酒样有效分为4类,聚类Ⅰ包括:17、18号馏分酒;聚类Ⅱ包括:13~16号馏分酒;聚类Ⅲ包括:1、2号馏分酒;聚类Ⅳ包括:3~12号馏分酒。根据其微量成分种类及含量差异,将酒头、酒尾有效类别出来,中间部分酒样分为两段,整个馏酒过程分为四个大段。此聚类结果与主成分分析结果可进行相互验证,13号酒样具有一定误差,在主成分分析中13号酒样与14、15、16号酒样在PC3上相距较远,其余酒样聚类结果一致。由此可见,聚类分析结果与主成成分析结果虽然存在些许偏差,但大体分类结果一致。

图3 不同馏分原酒的层次聚类分析

Fig.3 Hierarchical cluster analysis of different distillation fractions of base-liquor

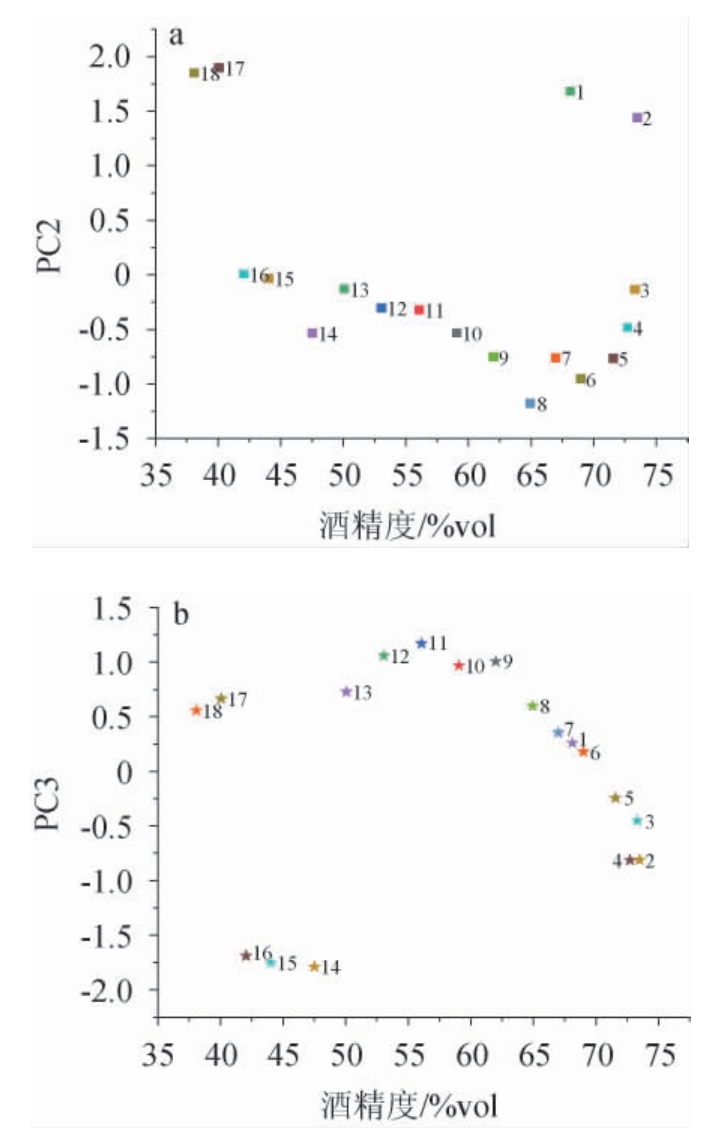

2.2.3 主成分与酒精度的相关性分析

前3个主成分与酒精度的Person相关分析结果见表4。由表4可知,酒精度与PC1相关系数达0.887,呈极显著性相关(P<0.01);但与PC2、PC3不相关。为考察PC2、PC3与酒精度的关联性,将酒精度与PC2、PC3作散点图分析,结果见图4。由图4可知,不同酒精度的酒样,在PC2、PC3上的得分存在差异,1和2号、17和18号酒样在PC2得分中与其他酒样差异大,偏离总趋势较远;14、15、16号酒样在PC3得分中与其他酒样差异大,严重偏离总趋势。根据相关性分析,按主成分分析和层次聚类分析结果进行四段分段接酒,四段酒的风味组分差异较大,可以达到量质摘酒的目的。

图4 酒精度与PC2、PC3相关性分析得分散点图

Fig.4 Scatter diagram of correlation analysis alcohol and principal component 2,principal component 3

表4 主成分与酒精度Person相关性分析结果

Table 4 Person correlation analysis results between principal components and alcohol content

注:“**”表示相关性极显著(P<0.01)。

3 讨论

小曲清香白酒在蒸馏过程中,酒精度变化呈抛物线趋势,在第2馏分酒时达到峰值74% vol后逐渐下降。总酸含量随蒸馏的进行大致持续上升,在酒尾处含量达到最高,这与酸类物质沸点有关,酸类物质沸点相对较高[9],所以多分布在蒸馏后期。总酯含量随馏酒时间的延长,含量逐渐降低,因为大部分酯类物质沸点较低,所以多集中于馏酒初期。

通过气相色谱检测,在18个馏分原酒中共检测到醇类10种、酯类11种、酸类6种、醛类3种等30种风味组分。在热图分析中,发现大部分酯类物质、醇类物质主要分布在蒸馏前期,大部分酸类物质分布在蒸馏后期,蒸馏中期各组分含量相对均衡。通过主成分分析提取出3个主成分,PC1(55.02%)、PC2(12.45%)、PC3(8.60%),其累计方差贡献率为76.08%,可代表原始数据大部分信息,对3个主成分创建散点图观察各馏分原酒的主成分得分分布情况,可得出一个分类情况:聚类Ⅰ包括:17、18号两个馏分酒;聚类Ⅱ包括:1、2号两个馏分酒;聚类Ⅲ包括:3~13号十一个馏分酒;聚类Ⅳ包括:14~16号三个馏分酒。在层次聚类分析标度距离为8.0时,同样可将所有馏分原酒分为4类,聚类Ⅰ包括:17、18号两个馏分酒;聚类Ⅱ包括:13~16号四个馏分酒;聚类Ⅲ包括:1、2号两个馏分酒;聚类Ⅳ包括:3~12号十个馏分酒。层次聚类分析与主成分分析可相互验证,两者分析结果存在些许偏差,13号馏分原酒的类别有所差异,其余酒样聚类一致。误差产生原因可能是,主成分分析是根据提取出的主成分进行的归类,聚类分析是利用原始数据处理后进行的聚类,所以存在一定误差。

最后,将提取出的3个主成分与馏分原酒酒精度进行Person相关性分析,发现只有PC1与酒精度呈极显著相关,再通过散点图寻找PC2、PC3与酒精度关联性,发现不同酒精度下,PC2、PC3得分具有断崖式割据现象,且成段割据。

4 结论

结合主成分分析、层次聚类分析、相关性分析,掌握酒体中主要风味物质的馏出规律,可将小曲清香白酒整个馏酒时段分为四段:头酒段(1~2馏分)、中前段(3~13馏分或3~12馏分)、中后段(14~16馏分或13~16馏分)、尾段(17~18馏分)。每个酒样对应其酒精度,在全自动化机械生产中,接酒处装有酒精检测仪[7],则可根据馏酒酒精度进行分段接酒。此研究对实际生产中,实现小曲清香白酒依靠酒精度进行掐头去尾、分段摘酒、分级储存具有重要意义,从而尽可能的剔除酒中的不良物质,保留有益风味组分,对提高酒体质量具有重要作用,在酒体勾调上留有更大发挥空间。

[1]沈怡方.白酒生产技术全书[M].北京:中国轻工业出版社,2017:31-36.

[2]ZHENG X W,YAN Z,HAN B Z,et al.Complex microbiota of a Chinese"Fen"liquor fermentation starter (Fen-Daqu),revealed by culture-dependent and culture-independent methods[J].Food Microbiol,2012,31(2):293-300.

[3]孙宝国,李贺贺,胡萧梅,等.健康白酒的发展趋势[J].中国食品学报,2016,16(8):1-6.

[4]潘天全,程伟,张杰,等.安琪根霉曲在小曲清香型白酒酿造生产中的应用分析与探讨[J].酿酒科技,2019(10):116-123.

[5]张杰,程伟,彭兵,等.小曲清香型白酒研究概述[J].酿酒科技,2017(9):91-95.

[6]肖荣飞.苋粒发酵小曲清香型白酒工艺研究[D].贵阳:贵州大学,2018.

[7]黄志久,赵金松,刘莎,等.小曲清香白酒生产工艺现状及发展趋势[J].酿酒,2018,45(6):17-19.

[8]崔海灏,李立行.清香型白酒生产工艺及技术探讨[J].酿酒,2008,36(5):48-49.

[9]赵金松.小曲清香白酒生产技术[M].北京:中国轻工业出版社,2018:81-96.

[10]程平言,路虎,陆伦维,等.浓香白酒摘酒工艺探讨[J].酿酒科技,2020(4):17-21.

[11]童国强.清香型小曲酒蒸馏工艺的研究[D].武汉:华中农业大学,2008.

[12]焦二满,王丽,赵璐.北方清香小曲白酒酿造工艺的初步研究[J].酿酒,2015,42(6):35-37.

[13]孙中理,蔡海燕,刘义会,等.基于量质摘酒工艺的自动化摘酒技术研究[J].酿酒科技,2020(1):17-19,23.

[14]张贵宇,庹先国,陈林,等.自动化酿造工艺在白酒生产中的应用研究[J].食品工业,2018,39(9):143-148.

[15]周海燕,张宿义,敖宗华,等.白酒摘酒工艺的研究进展[J].酿酒科技,2015(3):105-107.

[16]胡景辉,尉嘉眙,刘永贵,等.不同馏分清香型白酒感官质量与风味构成相关性分析[J].酿酒科技,2020(5):32-37.

[17]张治刚,张彪,王永亮,等.贾湖原香型白酒主要风味物质馏出规律初探[J].中国酿造,2020,39(10):193-197.

[18]李利利,马宇,黄永光,等.酱香白酒机械化酿造轮次典型体基酒风味化合物解析[J].食品科学,2021,42(18):199-206.

[19]孙细珍,杨强,张帆,等.小曲清香型白酒中异嗅味-糠味和水嗅味物质研究[J].酿酒科技,2019(11):30-34.

[20]李颖星.清香型白酒香气成分研究[D].太原:山西大学,2020.

[21]肖荣飞,陈旭峰,郭娅,等.尾穗苋粒发酵小曲清香型白酒的研究[J].中国酿造,2018,37(7):127-131.

[22]SHI J H,XIAO Y P,LI X R,et al.Analyses of microbial consortia in the starter of Fen liquor[J].Lett Appl Microbiol,2009,48(4):478-85.

[23]曲冠颐,唐洁,姜健,等.小曲清香型白酒发酵过程微生物菌群合成高级醇代谢特征[J].食品与发酵工业,2021,47(11):32-37.

[24]唐洁,陈申习,林斌,等.清香小曲白酒新工艺中微生物及环境因子对酒体风味变化的影响[J].食品与发酵工业,2019,45(17):40-47.

[25]管莹,杨强,童国强,等.不同香型中国传统白酒使用橡木桶陈酿的变化研究[J].酿酒科技,2020(11):46-50.

[26]罗高建,倪书干,左可成,等.不同催陈方法对清香型小曲酒品质及微量成分的影响[J].酿酒,2021,48(1):51-54.

[27]孙细珍,杜佳炜,黄盼,等.现代工艺和传统工艺酿造小曲清香型白酒感官表征及风味成分分析[J].食品科学,2021,42(6):282-290.

[28]樊杉杉,唐洁,乐细选,等.基于HS-SPME-Arrow-GC-MS 和化学计量学的小曲清香型原酒等级判别研究[J].食品与发酵工业,2021,47(13):254-260.

[29]国家标准化管理委员会,国家质量监督检验检疫总局.GB/T 10345—2007 白酒分析方法[S].北京:中国标准出版社,2007.