腐乳是我国传统发酵食品之一,不同的发酵方法、不同的地域生产出来的腐乳风味都有较大差异[1-3]。腐乳发酵过程中伴随着复杂的物理化学变化和生物化学变化,理化性质及化学组成的变化直接影响其功能特性[4-5]。腐乳白坯的制作为物理化学变化,前发酵是培养菌系和积累酶系的过程,后发酵是酶系作用于腐乳毛坯的过程[6-7]。腐乳白点是指存在于腐乳表面的白色颗粒状晶体,悬浮于腐乳汤汁中或沉淀于容器底部,从而影响腐乳产品的外观品质,因腐乳白点为晶体,口感上呈砂石感,进而影响产品销售[8-10]。在发酵豆制品生产过程中,尤其是发酵阶段的后期及货架期,白点数量随着时间的延长而呈现增多的趋势[11-12]。目前对腐乳白点的研究主要集中在检测腐乳白点的化学成分及影响白点产生因素等方面。孙军勇等[13]利用凝胶电泳及质谱鉴定证实腐乳白点的主要物质为酪氨酸及少量蛋白质。周荧等[14]对不同食盐含量的腐乳游离氨基酸进行检测,发现随着食盐含量的降低,游离氨基酸含量逐渐上升。代来鑫等[15]通过对腐乳结晶物组分来源进行分析,证明以大豆为主要原料的腐乳其有机质在微生物和酶的作用下逐渐降解产生大量的NH4+。黄永涛等[16]通过对腐乳结晶物进行分析,发现该结晶物的主要成分为磷酸铵镁。李理等[17]通过分离腐乳后酵阶段的微生物,得到大豆蛋白在这些微生物的作用下水解释放大量的酪氨酸,从而导致腐乳产生白点。代来鑫等[18]通过分析对比不同发酵时间的腐乳样品,发现随着后酵时间的延长,青方腐乳卤汤中的氨氮含量显著增加。许家威等[19]通过对腐乳前酵坯体氨基酸态氮含量的检测,发现前酵过程中毛霉的不断生长繁衍,产生了大量蛋白酶等酶系物质,蛋白质不断的降解,导致氨基酸态氮含量逐渐上升。朱洪康等[20]通过研究绍兴腐乳发酵过程中蛋白质水解与酪氨酸含量变化的规律,发现腐乳中白点的形成是由蛋白质过度水解造成的;江景泉[21]利用微波加热使酶钝化甚至失去活性,可以实现减少腐乳白点的产生。尽管目前对白点的研究较多,但尚无根本的解决方案。

因此,本研究以白腐乳为研究材料,考察腐乳生产加工过程中发花温度、相对湿度、发花时间、摆胚间距、毛霉接种量对腐乳白点及氨基酸态氮含量的影响。对所选的工艺条件设置不同参数进行单因素试验与正交试验,优化腐乳生产工艺,以期减少腐乳白点的产生,获得外观、口感优良的腐乳产品,从而为白腐乳生产提供一定帮助。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 菌株

雅致放射性毛霉(Actinomucor elegans)CICC3118:中国菌种保藏中心;冰醋酸(分析纯):开封市百川汇宝香料有限公司。

1.1.2 化学试剂

氢氧化钠(分析纯):成都金山化学试剂有限公司;盐酸(分析纯):新光化学试剂厂;酚酞、甲酸(均为分析纯):天津市科密欧化学试剂有限公司;37%甲醛溶液(分析纯):重庆江川化工(集团)有限公司。

1.1.3 培养基

孟加拉红培养基:北京奥博星生物技术有限责任公司;月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤培养基:上海博微生物科技有限公司。

1.2 仪器与设备

SW-CJ-1FD超净工作台:上海锦昱科学仪器有限公司;DH6000Ⅱ恒温培养箱:天津市泰斯特仪器有限公司;UB102i光学显微镜:重庆澳浦光电技术有限公司;PHS-3C酸度计:成都世纪方舟科技有限公司;DGL-50B立式蒸汽高压灭菌锅:江苏登冠器械有限公司;CSB-06Z超声波雾化工业加湿器:上海仙缘环保设备工程有限公司;FA2004N分析天平:杭州万特衡器有限公司;FSM-225型分离式磨浆机:沈阳第三机械制造有限公司;Biochrom30+全自动氨基酸分析仪:大昌华嘉科学仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 腐乳制作工艺流程及操作要点[22]

选豆→泡豆→磨豆→煮浆→筛浆→冷却→点浆→养花→蹲脑→压榨→划坯→摆坯→接种→培菌→凉花→搓毛→腌制→裹料→后酵→腐乳

操作要点:

精选东北非转基因大豆按照料液比1∶3.5(g∶mL)加水浸泡,按大豆质量4‰添加食用碱,水温22 ℃浸泡12 h,泡豆前pH 10~12,泡豆后pH(7.0±0.1)。湿豆与水按照料液比1∶2.3(g∶mL)进行磨浆,将豆浆浓度调整为9.5°Bé,煮浆30 min,然后闷浆10 min,经过滤网过滤去除豆渣,按照豆浆体积0.96‰加入冰醋酸点浆,82~83 ℃保温养花15 min,80 ℃保温蹲脑15 min,豆腐凝聚后去除黄浆水,将适量豆腐盛于压榨机上压榨23 min,对压榨后豆腐进行分割得到白坯,按白坯间距2.0 cm进行摆坯,利用400倍光学显微镜下单视野孢子数4~5个的孢子悬浮液进行喷菌。毛霉生长阶段俗称发花,在发花温度28 ℃,发花湿度88%条件下发花38 h,凉花1 h散去霉味,21%饱和食盐水进行腌制14 h,加入4%的60%vol高粱酒,各种香料混匀后装瓶,常温下后酵3个月,即得白腐乳成品。

1.3.2 腐乳白点定性检测

溶解性[23]:取腐乳表面的白点,置于清水、沸水、0.01mol/L盐酸溶液、0.01 mol/L氢氧化钠溶液、甲酸溶液中,观察其溶解情况。

燃烧性[23]:挑取腐乳白点置于酒精灯火焰上燃烧,观察其燃烧情况。

氨基酸定性检测[24]:挑取腐乳白点置于2%茚三酮溶液(pH 6),加热观察显色情况。

1.3.3 发花工艺参数优化单因素试验

发花温度31 ℃,发花相对湿度80%,孢子悬浮液400倍光学显微镜单视野下孢子数为(14±1)个,发花时间42 h条件下,豆腐摆坯间距设置0.5cm、1.0cm、1.5cm、2.0cm四个梯度;

豆腐摆坯间距2.0 cm,发花温度31 ℃,发花相对湿度80%,发花时间42 h条件下,毛霉接种量(孢子悬浮液400倍光学显微镜单视野下孢子数)设置(5±1)个、(8±1)个、(11±1)个、(14±1)个四个梯度;

豆腐摆坯间距2.0 cm,孢子悬浮液400倍光学显微镜单视野下孢子数(8±1)个,发花相对湿度80%,发花时间42 h条件下,发花温度设置22 ℃、25 ℃、28 ℃、31 ℃;

豆腐摆坯间距2.0 cm,孢子悬浮液400倍光学显微镜单视野下孢子数(8±1)个,发花相对湿度80%,发花温度28 ℃,发花时间设置38 h、40 h、42 h、44 h;

豆腐摆坯间距2.0 cm,孢子悬浮液400倍光学显微镜单视野下孢子数(8±1)个,发花温度28 ℃,发花时间设置38 h,发花相对湿度设置75%、80%、85%、90%。

分别考察豆腐摆胚间距、毛霉接种量、发花相对湿度、发花时间及发花温度对白点产生率及腐乳氨基酸态氮含量的影响。

每个工艺参数制作300瓶腐乳,随机分成三组,每组100瓶。将腐乳置于相同环境下发酵,3个月后统计各参数下产生白点的数量,并计算白点产生率。

1.3.4 工艺参数优化正交试验

根据单因素试验结果,选择豆腐摆胚间距(1.5cm、2.0cm)、毛霉接种量(显微镜单视野下孢子数)(5±1个、8±1个)、发花温度(25 ℃、28 ℃)、相对湿度(85%、90%)、时间(38 h、40 h)进行5因素2水平正交试验,以白点产生率及氨基酸态氮含量为评价指标,优化工艺参数。

1.3.5 腐乳品质分析

每个控制因素设100瓶样品,后酵3个月后对腐乳进行白点观察和氨基酸态氮含量检测。每类样品随机挑选3瓶进行氨基酸态氮含量检测,计算平均值。腐乳感官指标、理化指标及微生物指标参照商业标准SB/T 10170—2007《腐乳》[25]中的方法。

1.3.6 数据处理利用SPSS 23.0对试验数据进行统计分析。正交试验参考食品试验设计与统计分析[26]。

2 结果与分析

2.1 腐乳白点定性检测

腐乳白点在蒸馏水、沸水、0.01mol/L盐酸溶液、0.01mol/L氢氧化钠溶液中溶解不明显,但迅速溶解于88%甲酸溶液。

腐乳白点迅速燃烧,有焦味,燃烧后残留物少,表明残留物主要为有机物。

腐乳白点与茚三酮溶液反应呈蓝紫色,氨基酸呈色反应说明腐乳白点含有氨基酸,可能为文献中报道的酪氨酸结晶[24]。

2.2 腐乳生产工艺参数优化单因素试验

2.2.1 摆坯间距对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

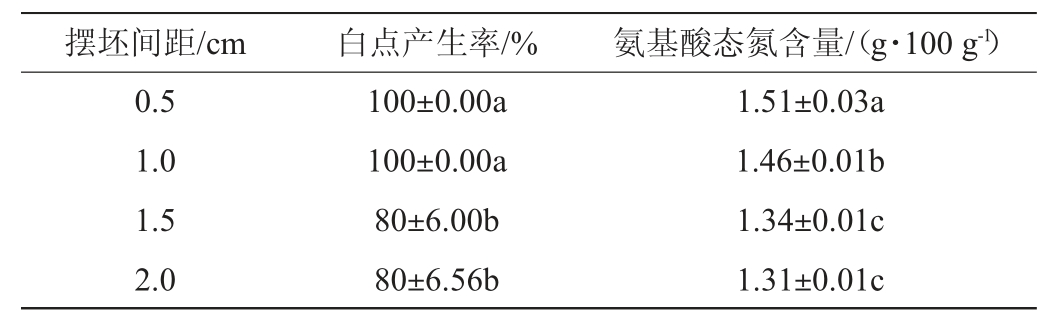

豆腐摆坯间距对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响见表1。

表1 豆腐间距对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

Table 1 Effect of tofu spacing on production rate of sufu white points and amino nitrogen contents

注:不同字母表示差异水平为显著性差异(P<0.05)。下同。

由表1可知,随着豆腐摆胚间距的增加,氨基酸态氮的含量逐渐降低。间距0.5 cm与1.0 cm处理组、间距1.5 cm与2.0 cm处理组的腐乳白点产生率均无显著性差异(P>0.05),间距0.5 cm与2.0 cm处理组白点产生率有显著性差异(P<0.05),表明摆胚间距影响腐乳白点产生率,且在0.5~2.0 cm范围内,增加摆胚间距,可减少白点产生率;间距0.5 cm、1.0 cm、1.5 cm处理组的氨基酸态氮含量呈显著性差异(P<0.05),表明增加豆腐摆胚间距氨基酸态氮的含量随之下降。摆胚间距过小,白点易生成,影响摆胚皮膜完整性;间距过大又增加空间成本,易造成浪费。摆坯间距>2.5 cm时,发花过程中豆腐侧面毛霉生长到0.5 cm时出现提前倒毛的现象。

不同摆胚间距的腐乳成品见图1。摆胚间距0.5 cm、1.0 cm(见图1A和1B)腐乳成品白点产生率高且白点析出密集,摆胚间距1.5 cm、2.0 cm(见图1C和1D)腐乳成品白点产生率高但白点析出较少。因此,选用摆胚间距1.5 cm与2.0 cm进行正交试验。

图1 不同胚间距腐乳成品

Fig.1 Sufu products of with different tofu spacing

A.摆胚间距0.5 cm;B.摆胚间距1.0 cm;C.摆胚间距1.5 cm;D.摆胚间距2.0 cm。

2.2.2 毛霉接种量对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

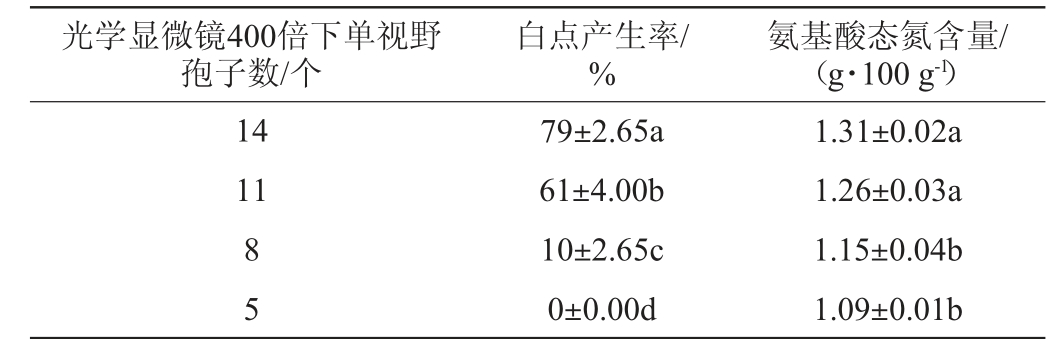

由表2可知,孢子数≤8个时,腐乳白点产生率≤10%,腐乳氨基酸态氮含量≤1.15 g/100 g。当孢子数≥11个时,白点产生率急剧增加,白点产生率≥61%,氨基酸态氮含量≥1.26 g/100 g。接种孢子数越多,氨基酸态氮含量越高,腐乳白点产生率越高;接种孢子数越少,氨基酸态氮含量越低,腐乳白点产生率越低。因此减少接种量可有效减少腐乳白点的产生。尽管发酵时使用的是纯种菌种,但是发酵前酵过程是半开放式的,发酵过程容易污染杂菌[27],因此腐乳发酵是多菌混合发酵。单视野下孢子数5个、8个、11个、14个处理组间的白点产生率有显著差异(P<0.05),表明接种量影响腐乳白点产生率,单视野下5~14个范围内,随着孢子数的减少,腐乳白点产率逐渐较少;孢子数5个与8个处理组间、孢子数11个与14个处理组间氨基酸态氮含量差异不显著(P>0.05),孢子数5个与14个处理组间氨基酸态氮含量有显著差异(P<0.05),表明减少接种量可减少氨基酸态氮含量。毛霉孢子接种量<4个时,豆腐表面毛霉生长状况不佳,无法形成完整的菌膜,腐乳后酵无法形成块状腐乳,影响成品合格率。接种量>10个时,腐乳成品大量析出白点,影响产品销售。

表2 接种量对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

Table 2 Effect of inoculum on production rate of white points and amino acid nitrogen contents

不同接种量腐乳成品白点产生情况见图2。接种孢子数14个的腐乳成品(见图2A)白点产生率高,且白点析出密集;接种孢子数11个的腐乳成品(见图2B)白点产生率高,但白点析出少;接种孢子数8个的腐乳成品(见图2C)腐乳成品少有白点产生;接种孢子数5个的腐乳成品(见图2D)无白点产生。减少接种量可有效减少腐乳白点的产生。因此,选用毛霉接种量(单视野下5个、8个)进行正交试验。

图2 不同毛霉接种量腐乳成品

Fig.2 Manufactured products of sufu with different Mucor inoculum

A.孢子数14个;B.孢子数11个;C.孢子数8个;D.孢子数5个。

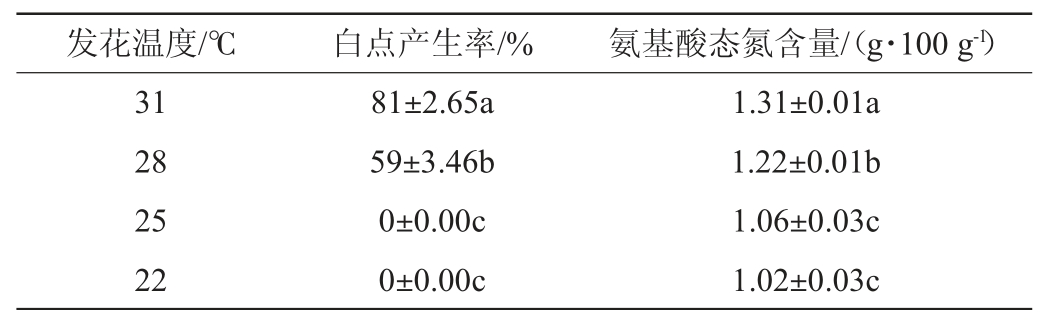

2.2.3 发花温度对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

由表3可知,发花温度不高于28 ℃时,氨基酸态氮含量≤1.22 g/100 g,白点率≤59%;在发花温度不低于31 ℃时,氨基酸态氮含量≥1.31 g/100 g,白点产生率≥81%。发花温度25 ℃、28 ℃、31 ℃处理组间,白点产生率有显著差异(P<0.05),发花温度22 ℃与25 ℃处理组间白点产生率无显著差异(P>0.05),表明降低发花温度可减少腐乳白点的产生;发花温度25 ℃、28 ℃、31 ℃处理组间,氨基酸态氮含量有显著差异(P<0.05),发花温度22 ℃与25 ℃处理组间氨基酸态氮含量无显著差异(P>0.05),表明降低温度可降低氨基酸态氮含量。当发花温度不高于22 ℃时,出现部分豆坯不生长毛霉,或毛霉长势较差现象,易造成腐乳后酵豆腐腐败现象,无法形成块状腐乳,影响成品合格率。发花温度不低于28 ℃时腐乳的氨基酸态氮含量迅速增加,腐乳白点产生率大幅度增加。将发花环境温度控制在28 ℃时,可有效降低腐乳成品白点的产生。

表3 发花温度对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

Table 3 Effect of Mucor growth temperature on production rate of white points and amino acid nitrogen contents

不同发花温度腐乳成品白点产生情况见图3。发花温度31 ℃,白点产生率高且较密集;发花温度25 ℃,无白点的产生。降低发花温度可有效控制腐乳成品白点的产生。因此,选用温度(25 ℃、28 ℃)进行正交试验。

图3 不同发花温度腐乳成品

Fig.3 Manufactured products of sufu with different Mucor growth temperature

A.发花温度31 ℃;B.发花温度28 ℃;C.发花温度25 ℃;D.发花温度22 ℃。

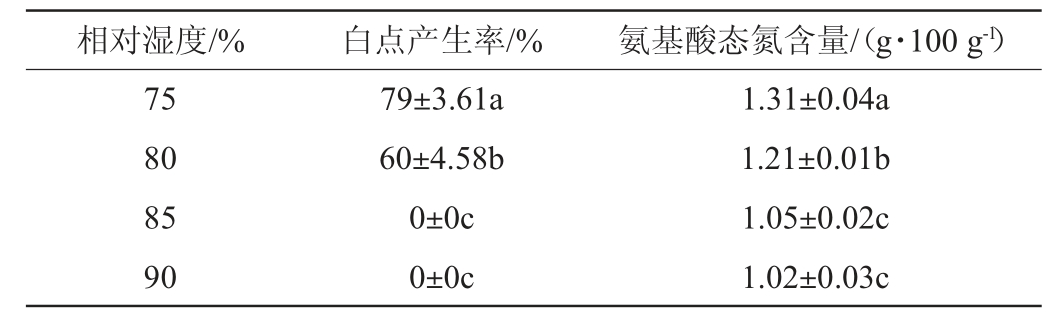

2.2.4 相对湿度对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

由表4可知,相对湿度≥85%时,氨基酸态氮含量≤1.05 g/100 g,腐乳成品无白点产生;相对湿度≤80%时氨基酸态氮含量≥1.21 g/100 g,且腐乳成品白点产生率≥60%。相对湿度越高,氨基酸态氮的含量越低,白点产生率越低;相对湿度越低,氨基酸态氮的含量越高,白点率越高。相对湿度≥85%,可降低腐乳氨基酸态氮的含量,有利于腐乳白点的控制。相对湿度75%、80%与85%处理组间白点产生率有显著差异(P<0.05),相对湿度85%与90%处理组间白点产生率无显著差异(P>0.05),相对湿度75%~85%范围内,表面增加相对湿度可降低腐乳白点的产生;相对湿度75%、80%与85%处理组间氨基酸态氮含量呈显著差异(P<0.05),相对湿度85%与90%处理组间氨基酸态氮含量无显著差异(P>0.05),表面增加相对湿度可降低氨基酸态氮含量。相对湿度<80%时,摆坯框四周的豆块失水变干,但中心处豆块氨基酸态氮含量较高。相对湿度>90%时,因相对湿度过高导致毛霉生长过程中含水率过高,压制毛霉长势。

表4 相对湿度对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

Table 4 Effect of relative humidity on production rate of white points and amino nitrogen contents of Mucor

不同相对湿度腐乳成品白点产生情况见图4。发花湿度<80%(见图4A)腐乳白点产生率高,但不密集;发花湿度80%~85%(见图4B)白点产生率稍高,白点析出少;发花湿度85%~90%(见图4C和图4D)腐乳未见白点生成。适宜的发花湿度可以减少白点的产生。因此,选择相对湿度(85%~88%、88%~90%)进行正交试验。

图4 不同发花湿度腐乳成品

Fig.4 Manufactured products of sufu with different Mucor growth humidity

A.发花湿度75%;B.发花湿度80%;C.发花湿度85%;D.发花湿度90%。

2.2.5 发花时间对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

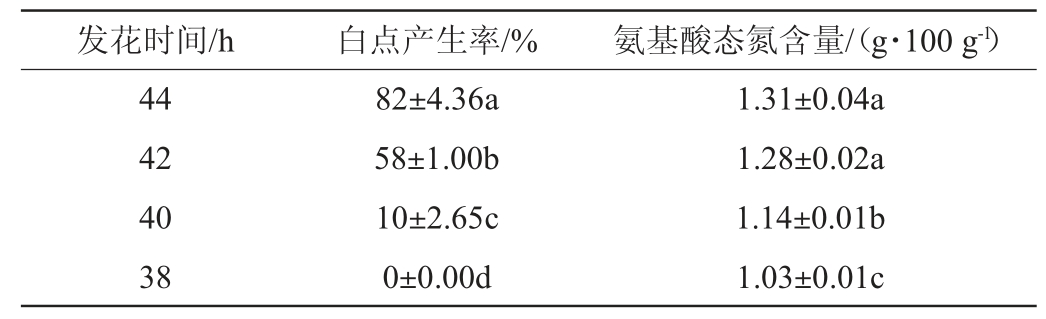

由表5可知,发花时间≤40 h,氨基酸态氮含量≤1.14 g/100 g,腐乳白点产生率≤10%。发花时间≥42 h,氨基酸态氮含量≥1.28 g/100 g,腐乳白点产生率≥58%。发花时间38 h、40 h、42 h与44 h处理组间白点产生率有显著差异(P<0.05),表明减少发花时间可降低腐乳白点产生率;发花时间38 h、40 h与42 h处理组间氨基酸态氮含量呈显著差异(P<0.05),发花时间42 h与44 h处理组间氨基酸态氮含量差异不显著(P>0.05),表明减少发花时间可降低腐乳氨基酸态氮含量。发花时间低于30 h时毛霉生长不佳,豆坯未形成完整的皮膜,腐乳后酵后易出现腐乳融化现象,无法形成块状腐乳。发花时间≥45 h,腐乳白点产生率显著增加,同时部分豆坯毛霉生长孢子,出现发黑现象。

表5 发花时间对腐乳白点产生率及氨基酸态氮含量的影响

Table 5 Effect of Mucor growth time on production rate of white points and amino nitrogen contents

不同发花时间腐乳成品白点产生情况见图5。发花45 h(见图5A)腐乳白点产生率高且稍密集;发花42 h(见图5B)腐乳白点产生率高且稍密集;发花40 h(见图5C)腐乳白点产生率低且白点析出少;发花38 h(见图5D)未见腐乳白点产生。因此,选用发花时间(38 h、40 h)进行正交试验。

图5 不同发花时间腐乳成品

Fig.5 Manufactured products of sufu with different Mucor growth time

A.发花45 h;B.发花42 h;C.发花40 h;D.发花38 h。

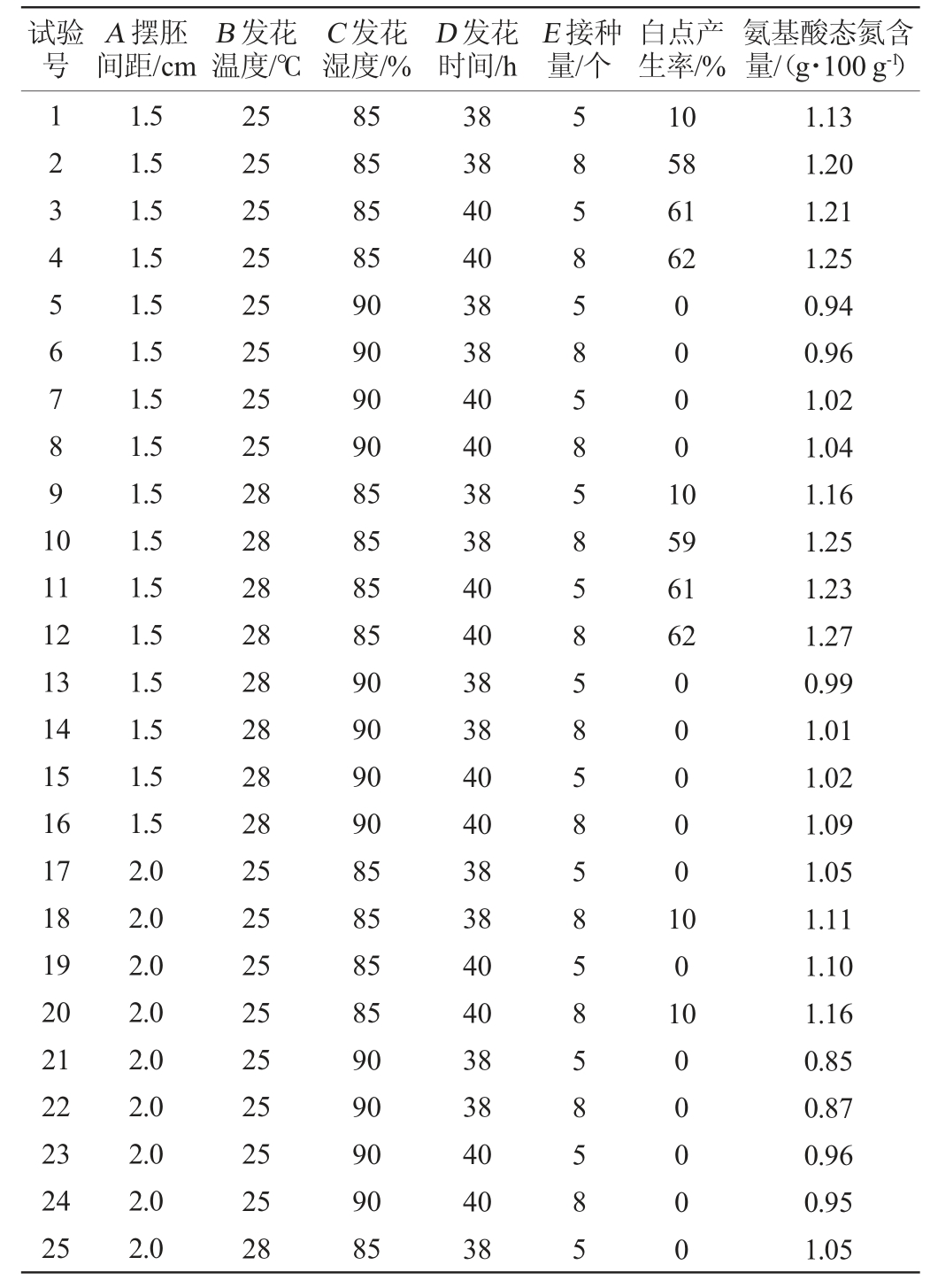

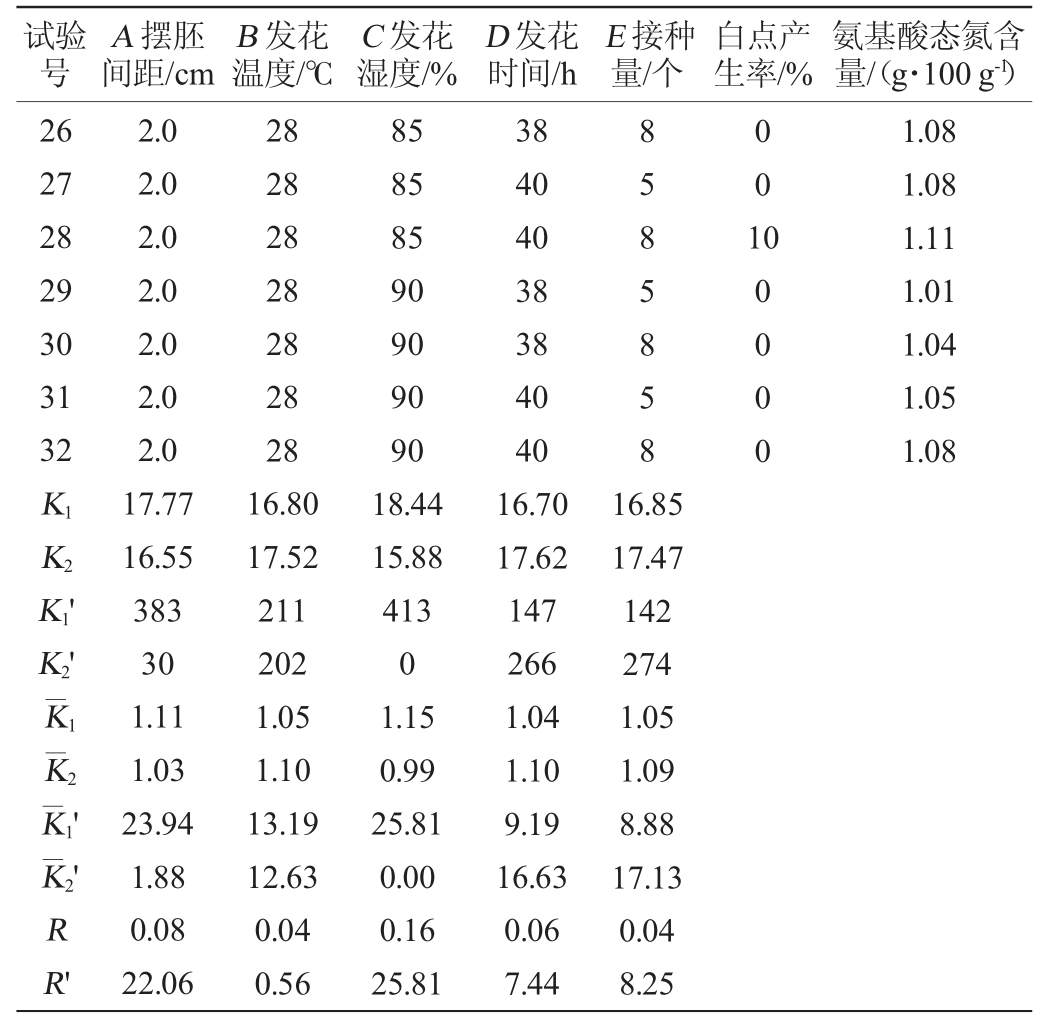

2.3 工艺参数优化正交试验

在单因素试验的基础上,以白点产生率及氨基酸态氮含量为评价指标,分别选择豆腐摆胚间距(1.5 cm、2.0 cm)、毛霉接种量(5个、8个)、发花温度(25 ℃、28 ℃)、相对湿度(85%、90%)、发花时间(38 h、40 h)进行5因素2水平正交试验。正交试验结果与分析见表6。

表6 腐乳工艺参数优化正交试验结果与分析

Table 6 Results and analysis of orthogonal experiments for process parameter optimization of sufu

续表

注:K1,K2:氨基酸态氮含量统计值; ',

', ':腐乳白点产生率统计值。

':腐乳白点产生率统计值。

由表6可知,以白点产生率为评价指标,影响白点产生率的主次因素顺序为C>A>E>D>B,最佳生产工艺组合为A2B2C2D1E1,即摆坯间距2.0 cm、发花温度28 ℃、发花相对湿度90%、发花时间38 h、400倍光学显微单视野下孢子数5个,此时无腐乳白点产生;以氨基酸态氮含量为评价指标,影响氨基酸态氮含量的主次因素顺序为C>A>D>B=E,最佳生产工艺组合为A2B1C2D1E1,即摆坯间距2.0 cm、发花温度25 ℃、发花相对湿度90%、发花时间38 h、400倍光学显微单视野下孢子数5个。由正交试验可得氨基酸态氮含量1.09 g/100 g是腐乳白点产生的临界点,氨基酸含量<1.09 g/100 g时不产生白点,此时腐乳白点产生率低,同时拥有较高的氨基酸态氮含量。因此,最佳生产工艺组合为A1B2C2D2E2,即摆坯间距1.5 cm、接种量孢子数控制8个、发花温度28 ℃、发花湿度90%、发花时间40 h。在此工艺参数条件下,成品腐乳氨基酸态氮含量为1.09 g/100 g,未见腐乳白点产生。

3 结论

本试验得出随着摆坯间距的增大,氨基酸态氮的含量逐渐降低,最佳摆坯间距为2 cm;随着接种量的减少,腐乳氨基酸态氮的含量逐渐减少,最佳毛霉接种量(400倍光学显微镜单视野下孢子数)为5个;随着发花温度的降低,氨基酸态氮含量逐渐降低,最佳发花温度为25 ℃;随着发花湿度的增加,氨基酸态氮的含量逐渐减少,发花相对湿度最佳为90%;随着发花时间的延长,氨基酸态氮含量逐渐增加,最佳发花时间为38 h。结果表明,氨基酸态氮<1.09 g/100 g时,未观察到腐乳白点。因此降低腐乳白点的产生率,可通过减少腐乳氨基酸态氮的含量实现。

[1]廖顺,胡雪潇,金二庆,等.白腐乳中呈味肽的分离与鉴定[J].食品科学,2017,38(9):113-118.

[2]刘威,曹蕾蕾,陈春雨,等.少孢根霉发酵腐乳前酵条件优化及发酵全程质构的研究[J].食品工业科技,2014,35(18):228-231,244.

[3]庄洋,田盼盼,陈美林.不同发酵菌对腐乳风味的影响[J].湖北民族学院学报,2017,35(3):270-277.

[4]马艳莉,刘亚琼,夏亚男,等.不同类型腐乳理化性质及乙酰胆碱酯酶抑制活性研究[J].中国食品学报,2017,17(6):60-65.

[5]王霏霏,王莎,李丹林.豆渣发酵工艺优化研究及其腐乳产品开发[J].农产品加工,2020(11):28-31.

[6]朱立雄,蔡欣.腐乳毛霉培养条件及工艺探讨[J].中国酿造,2014,33(10):123-126.

[7]袁华伟,闵小兰,陆巧玲,等.腐乳毛霉SH12 生长性能及产酶特性研究[J].中国调味品,2017,42(11):69-73.

[8]谢小本.绍兴腐乳发酵过程中酶活和化学组分变化探究[J].现代食品,2018(7):140-143.

[9]喻世哲,刘晶晶,吴佳伦,等.外源蛋白酶对腐乳后发酵理化性质和感官特性的影响[J].食品科学,2018,39(8):64-68.

[10]隋文杰,刘锐,吴涛,等.固态发酵在食品加工中的应用研究进展[J].生物产业技术,2018,10(3):13-23.

[11]张婷,张琪,罗洁,等.腐乳的营养价值及功能性研究进展[J].食品工业,2019,40(8):258-262.

[12]杨熙,贾鑫.发酵豆制品的白点问题研究进展[J].现代食品,2020,17(3):7-9,12.

[13]孙军勇,朱洪康,陆健.绍兴白方腐乳中含氮物质的分析及对白点形成的影响[J].食品与发酵工业,2016,42(7):153-157.

[14]周荧,潘思轶.腐乳发酵过程中化学组分与质构的变化[J].食品科学,2011,32(1):70-73.

[15]代来鑫,卢红梅,张丽平,等.影响腐乳结晶物产生的因素[J].食品与发酵工业,2013,39(7):114-119.

[16]黄永涛,卢红梅.腐乳中结晶物的研究[J].中国酿造,2012,31(2):59-62.

[17]杨佐毅,李理,梁世中,等.腐乳后发酵阶段微生物肽酶系统的测定[J].华南理工大学学报(自然科学版),2006(12):35-40.

[18]代来鑫,卢红梅.腐乳结晶物组分来源研究[J].中国调味品,2013,38(9):89-91,103.

[19]许家威,李一红,叶芒,等.腐乳前酵期微生物与理化成分的动态分析[J].中国酿造,2019,38(1):84-88.

[20]朱洪康,孙军勇,陆建.绍兴腐乳发酵过程中蛋白质水解及其成品白点影响的研究[J].食品工业科技,2015,36(14):175-179.

[21]江景泉.毛霉驯化及微波对腐乳白点抑制效果的研究[D].重庆:西南大学,2009.

[22]周雪琪,衣杰荣.不同工艺条件对腐乳质构和流变性质的影响[J].食品工业科技,2014,35(7):217-220.

[23]哈尔乐哈西·布勒斯别克,徐健,沈生荣.腐乳白斑的化学组成及其抑制方法的研究[J].食品工业科技,2015,36(23):190-193,198.

[24]杨远帆,倪辉,吴黎明.茚三酮法测定蜂蜜及果葡糖浆中的氨基酸含量[J].中国食品学报,2013,13(2):171-176.

[25]中华人民商业部.SB/T 10170—2007 腐乳[S].北京:中国标准出版社,2007.

[26]王钦德,杨坚.食品试验设计与统计分析[M].北京:中国农业大学出版社,2009.

[27]贾璠,郭霞,何晨,等.传统发酵豆制品营养功能成分研究进展[J].中国酿造,2019,38(4):1-6.