葡萄酒的香气决定了葡萄酒的风味和典型性,是衡量葡萄酒质量的一个重要指标[1]。目前葡萄和葡萄酒中已发现香气物质1 000多种[2-3],葡萄酒中的典型香气物质主要来自于葡萄品种,发酵和陈酿香气对品种香气起到补充和修饰的作用[4-5]。而影响葡萄酒香气的因素主要有品种、环境、果实成熟度、栽培管理方式、酿造工艺及陈酿条件[6-10]。栽培因素最终通过改变葡萄果实所处的环境来影响果实的品种香气,从而影响葡萄酒的香气。果实所处的环境可分为大气候、小气候和微气候3个层次。其中微气候是指果实区域的局部气候,即葡萄枝蔓、新梢、果实、叶片、甚至包括叶片气孔这样微小环境内的气候状况,可通过栽培措施进行调节和改善,从而对葡萄果实的香气产生影响。在品种和自然环境条件相对一定的条件下,通过改进栽培技术措施来改变叶幕微小环境的气候,从而对葡萄果实的发育和果实品质产生影响[11-14]。研究人员发现适当遮阳在一定程度上促进了葡萄浆果中香气物质的积累,过度则会影响果实中的香气成分[15-16],波尔多地区为了使赤霞珠葡萄酒具有优雅的“野果”香,会保留较少的新梢和果穗,改善叶幕的受光条件,叶幕郁闭会使葡萄酒具有生青味,从而使品质下降[17-18]。在人工遮光的条件下葡萄浆果中萜类等香气物质的含量会显著降低,而在叶幕自然遮光的条件下,萜类和挥发性酚类物质的成分没有明显的变化趋势[19-21]。

直立独龙蔓是我国酿酒葡萄基地采用的一种传统的整形方式,其特点是整株仅保留1个主蔓,不留侧蔓,每隔15~20 cm左右的距离在主蔓上配置一个固定的结果枝组,一般每株都会保留12~13个结果母枝,每个结果枝组可保留1~2个枝条(低位枝),留2~3个芽短梢修剪。这种整形方式的幼树具有易于埋土防寒、枝蔓管理简单、适宜密植等优点,但随着葡萄树龄的增大,植株顶端优势明显,结果部位上移,出现脱节空腔现象,植株有效叶面积减少,过密的中上部枝条,增加了叶幕厚度,通风透光差,病虫害防治难,主蔓直立粗壮、埋土较难等[22-24]。

本研究针对直立独龙蔓整形方式,以宁夏永宁县葡萄园梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽为试材,对比酿酒葡萄不同结果高度下葡萄酒香气的差异,用主成分分析(principal component analysis,PCA)的方法来检验酿酒葡萄不同结果高度葡萄酒香气分化的程度,以期对宁夏产区直立独龙蔓整形方式做出评判。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

试验在宁夏回族自治区银川市永宁县玉泉营镇农场(N 37°43',E 105°45')的葡萄园进行,年平均日照时间3 000 h,年平均降水量193.4 mm,8~9月葡萄成熟期间降雨量少,水热系数K值为0.58~0.83。

供试品种为梅鹿辄(Merlot)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和霞多丽(Chardonnay),1998年定植,株行距0.6 m×3.0 m,南北行向、直立独龙蔓、常规管理。

乙酸乙酯、4-甲基-2-戊醇、己醇(色谱纯):美国Sigma-Aldrich公司;无水乙醇:天津市博迪化工有限公司;酿酒酵母EC1118:法国LAFFORT公司。

1.2 仪器与设备

85-2数显恒温磁力搅拌器:杭州仪表电机有限公司;Agilent 6890气相色谱仪(gas chromatography,GC)、Agilent 5975 质谱仪(mass spectrometry,MS)、HP-INNOWAX毛细管色谱柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm):美国安捷伦公司;5804R低温冷冻离心机:德国Eppendorf公司。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计

每个品种随机选取植株各10株,3个重复,共30株。根据果穗距地面的高度,将结果部位分为三个区域:上层结果区A(距地面高度140~200 cm)、中层结果区B(距地面高度80~140 cm)、下层结果区C(距地面高度20~80 cm)。

1.3.2 葡萄酒酿造

待葡萄果实成熟后每个处理分别采集果实40 kg,除梗破碎后采用小容器酿造法进行发酵,酵母采用酿酒酵母EC1118,每个处理加工葡萄酒20 L[25-26],工艺措施一致,酒精发酵结束后加入50 mg/L二氧化硫,于4 ℃冷柜中贮藏,取样测定葡萄酒香气物质。

1.3.3 葡萄酒香气物质的提取、测定

葡萄酒挥发性香气物质的提取采用顶空固相微萃取(head-space solid phase microextractions,HS-SPME)技术:将5mL葡萄酒倒入15mL样品瓶中,分别加入1.00 gNaCl、10μL内标(4-甲基-2-戊醇)和磁力转子后,将样品瓶放于磁力搅拌加热台上,在40 ℃条件下加热搅拌30 min后,将萃取头插入样品瓶的顶空部分,吸附30 min后将萃取头插入气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)进样口[27]。

葡萄酒挥发性香气物质的定性与定量分析:使用GC-MS分析软件,通过检索美国国家标准技术研究所(national insititute of standards and technology,NIST)05(标准质谱)谱库,再结合保留时间和文献资料进行定性分析[28-30],运用面积归一法定量计算出各化学成分的相对百分含量。

GC-MS分析条件:使用GC-MS仪器分析香气化合物,HP-INNOWAX色谱柱,载气为氦气(He),流速1 mL/min。MS入口温度:250 ℃;升温程序:50 ℃保温1 min,以3 ℃/min升至220 ℃,保持5 min;质谱条件:电子电离(electron ionization,EI)源,离子源温度为250 ℃,电离能为70 eV,质谱扫描范围为30~350 amu。

1.3.4 数据处理

采用SPSS 22.0数据处理软件对试验数据进行主成分分析,用Excel制作图表。

2 结果与分析

2.1 不同高度结果部位葡萄酒香气成分及相对含量

3个品种不同结果部位葡萄果实酿造的葡萄酒香气的定性、定量分析结果如表1所示。由表1可知,3个品种不同结果部位葡萄果实酿造的葡萄酒共检出31种香气物质。

表1 不同结果部位葡萄酒香气成分及相对含量

Table 1 Aroma components and relative content in wine brewed by grape with different fruit set heights

续表

注:“-”表示未检测到。

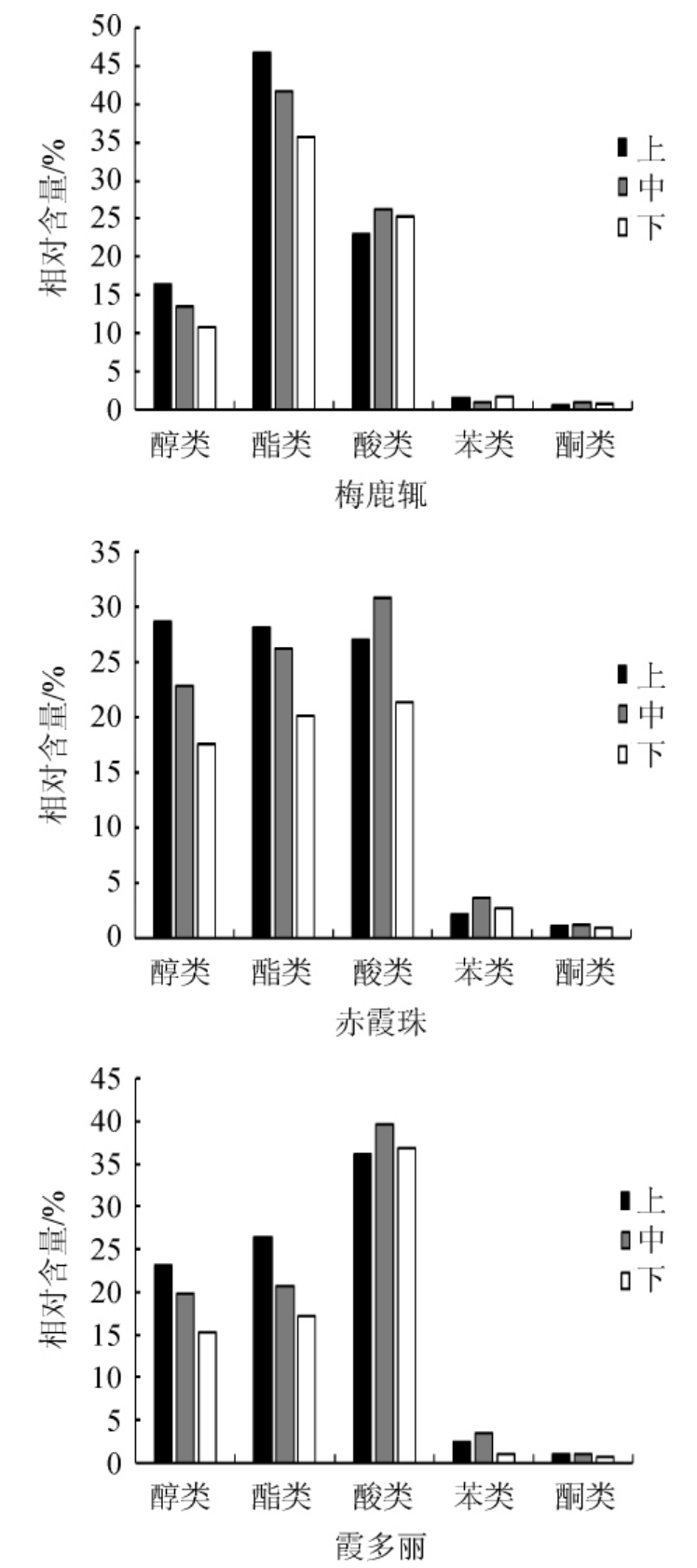

不同结果部位梅鹿辄葡萄酒中主要香气物质包括酯类、酸类、醇类、苯类、酮类。其中上层结果区共检出30种香气物质,酯类17种(占总含量的46.73%)、酸类7种(占总含量的22.97%)、醇类4种(占总含量的16.31%)、苯类1种(占总含量的1.42%)、酮类1种(占总含量的0.58%);中层结果区共检出31种香气物质,酯类17种(占总含量的41.66%)、酸类7种(占总含量的41.66%)、醇类5种(占总含量的13.39%)、苯类1种(占总含量的0.83%)、酮类1种(占总含量的0.86%);下层结果区共检出香气物质30种,酯类16种(占总含量的35.62%)、酸类7种(占总含量的25.18%)、醇类5种(占总含量的10.83%)、苯类1种(占总含量的1.62%)、酮类1种(占总含量的0.74%)。

不同结果部位赤霞珠葡萄酒中主要香气物质包括酯类、酸类、醇类、苯类、酮类。其中上层结果区共检出31种香气物质,酯类17种(占总含量的28.1%)、酸类7种(占总含量的26.99%)、醇类5种(占总含量的28.68%)、苯类1种(占总含量的2.21%)、酮类1种(占总含量的1.03%);中层结果区共检出30种香气物质,酯类16种(占总含量的26.29%)、酸类7种(占总含量的30.78%)、醇类5种(占总含量的22.9%)、苯类1种(占总含量的3.6%)、酮类1种(占总含量的1.24%);下层结果区共检出香气物质30种,酯类16种(占总含量的20.11%)、酸类7种(占总含量的21.39%)、醇类5种(占总含量的17.52%)、苯类1种(占总含量的2.75%)、酮类1种(占总含量的0.95%)。

不同结果部位霞多丽葡萄酒中主要香气物质包括酯类、酸类、醇类、苯类、酮类。其中上层结果区共检出29种香气物质,检出酯类15种(占总含量的26.47%)、酸类7种(占总含量的36.22%)、醇类5种(占总含量的23.07%)、苯类1种(占总含量的2.46%)、酮类1种(占总含量的0.97%);中层结果区共检出27种香气物质,酯类14种(占总含量的20.75%)、酸类6种(占总含量的39.59%)、醇类5种(占总含量的19.77%)、苯类1种(占总含量的3.39%)、酮类1种(占总含量的1%);下层结果区共检出香气物质25种,酯类12种(占总含量的17.23%)、酸类6种(占总含量的36.78%)、醇类5种(占总含量的15.26%)、苯类1种(占总含量的0.99%)、酮类1种(占总含量的0.74%)。

由图1可知,梅鹿辄葡萄酒中主要香气类物质含量表现为酯类>酸类>醇类>苯类>酮类,赤霞珠葡萄酒香气类物质中,酸类物质含量最高,其次为酯类和醇类物质,霞多丽葡萄酒中主要香气类物质含量表现为酸类>酯类>醇类。梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽葡萄酒香气物质中酯类、醇类物质含量均表现为上层结果区>中层结果区>下层结果区,梅鹿辄、霞多丽葡萄酒香气物质中酸类物质含量表现为中层结果区>上层结果区>下层结果区,而赤霞珠葡萄酒香气物质中酸类物质含量表现为中层结果区>下层结果区>上层结果区。

图1 梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽不同结果部位葡萄酒香气种类相对含量

Fig.1 Types and relative contents of aroma components in wine brewed by Cabernet Sauvignon,Merlot and Chardonnay with different fruit set heights

2.2 不同高度结果部位葡萄酒香气主成分分析

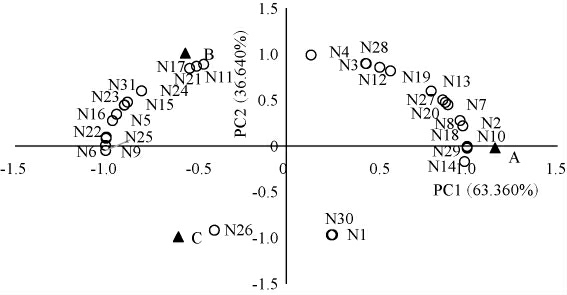

运用SPSS软件分别对梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽不同结果高度葡萄酒中检出的香气成分相对含量进行主成分分析,并以第1、2主成分做散点图,结果见图2。由图2可知,不同结果高度的葡萄酒分布较分散,说明不同结果高度葡萄果实酿造的葡萄酒中的香气具有差异性。

图2 不同结果部位梅鹿辄葡萄酒香气成分第1、2主成分得分散点图

Fig.2 Scatter plot of the first and second principal components scores of aroma components in wine brewed by Merlot with different fruit set heights

梅鹿辄第1主成分贡献率为63.360%,主要反映了醇类(3-甲基丁醇、正十六烷醇)、酯类(乙酸乙酯、甲基丁酸-3-甲基丁酯、3-甲基丁基乙酸酯、己酸乙酯、乙酸己酯、葵酸乙酯、丁二酸二乙酯、3,7-二甲基-6-辛烯乙酸酯、3-羟基月桂酸乙酯、棕榈酸异丙酯、邻苯二甲酸,双(2-甲基丙基)酯、棕榈酸1-甲基丁基酯)、酸类(己酸、辛酸、壬酸、十四烷酸、棕榈酸)、突厥酮的变异信息;第二主成分贡献率为36.640%,主要反映了醇类(正戊醇、正己醇、苯乙醇)、酯类(辛酸乙酯、1,6-辛二烯-3-醇苯甲酸酯、肉桂酸乙酯、棕榈酸乙酯、邻苯二甲酸二丁酯)、酸类(癸酸、十五烷酸)、2,3-二氢苯并呋喃的变异信息。影响上层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的正方向和第2主成分的负方向,上层结果区葡萄酒中的3-甲基丁醇、甲基丁酸-3-甲基丁酯、3-甲基丁基乙酸酯、乙酸己酯、葵酸乙酯、丁二酸二乙酯、邻苯二甲酸,双(2-甲基丙基)酯、十四烷酸、棕榈酸含量更高;影响中层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的负方向和第2主成分的正方向,中层结果区葡萄酒中的辛酸乙酯、3,7-二甲基-6-辛烯乙酸酯、3-羟基月桂酸乙酯、肉桂酸乙酯、邻苯二甲酸二丁酯、棕榈酸1-甲基丁基酯、己酸、辛酸、壬酸、突厥酮含量更高;影响下层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的负方向和第2主成分的负方向,下层结果区葡萄酒中的癸酸含量更高。

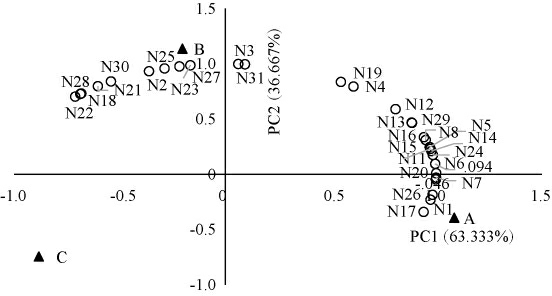

赤霞珠第1主成分贡献率为63.333%,主要反映了醇类(正戊醇、正十六烷醇)、酯类(乙酸乙酯、甲基丁酸-3-甲基丁酯、3-甲基丁基乙酸酯、己酸乙酯、乙酸己酯、辛酸乙酯、1,6-辛二烯-3-醇苯甲酸酯、葵酸乙酯、丁二酸二乙酯、3,7-二甲基-6-辛烯乙酸酯、3-羟基月桂酸乙酯、肉桂酸乙酯、邻苯二甲酸,双(2-甲基丙基)酯)、酸类(辛酸、癸酸、棕榈酸)的变异信息;第二主成分贡献率为36.667%,主要反映了醇类(3-甲基丁醇、正己醇、苯乙醇)、酸类(己酸、壬酸、十四烷酸)、2,3-二氢苯并呋喃、突厥酮的变异信息。影响上层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的正方向和第2主成分的负方向,上层结果区葡萄酒中的正戊醇、正十六烷醇、大部分酯类(乙酸乙酯、甲基丁酸-3-甲基丁酯、3-甲基丁基乙酸酯、己酸乙酯、乙酸己酯、辛酸乙酯、1,6-辛二烯-3-醇苯甲酸酯、葵酸乙酯、丁二酸二乙酯、3,7-二甲基-6-辛烯乙酸酯、3-羟基月桂酸乙酯、肉桂酸乙酯、邻苯二甲酸,双(2-甲基丙基)酯)、己酸、癸酸含量更高,其中肉桂酸乙酯只存在于上层结果区的葡萄酒中;影响中层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的负方向和第2主成分的正方向,中层结果区葡萄酒中的3-甲基丁醇、正己醇、棕榈酸异丙酯、邻苯二甲酸二丁酯、棕榈酸1-甲基丁基酯、己酸、壬酸、十四烷酸、十五烷酸、2,3-二氢苯并呋喃、突厥酮含量更高;影响下层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的负方向和第2主成分的负方向,而此空间象限中无香气成分分布,说明下层结果区葡萄酒中的香气各成分相对含量最低。

图3 不同结果部位赤霞珠葡萄酒香气成分第1、2主成分得分散点图

Fig.3 Scatter plot of the first and second principal components scores of aroma components in wine brewed by Cabernet Sauvignon with different fruit set heights

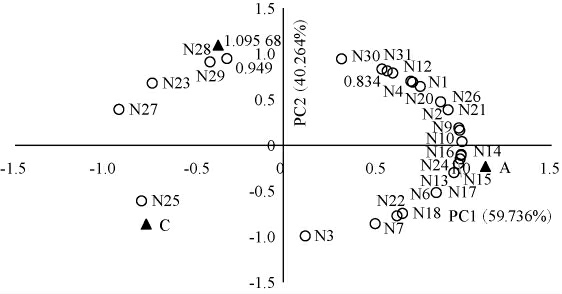

霞多丽第1主成分贡献率为59.736%,主要反映了醇类(3-甲基丁醇)、酯类(乙酸乙酯、己酸乙酯、乙酸己酯、葵酸乙酯、丁二酸二乙酯、3,7-二甲基-6-辛烯乙酸酯、3-羟基月桂酸乙酯、肉桂酸乙酯、邻苯二甲酸二丁酯)、酸类(辛酸、癸酸、十四烷酸)的变异信息;第二主成分贡献率为40.264%,主要反映了醇类(正己醇、正十六烷醇)、酯类(甲基丁酸-3-甲基丁酯、3-甲基丁基乙酸酯、1,6-辛二烯-3-醇苯甲酸酯)酸类(十五烷酸、棕榈酸)、2,3-二氢苯并呋喃、突厥酮的变异信息。影响上层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的正方向和第2主成分的负方向,上层结果区葡萄酒中的正戊醇、3-甲基丁醇、苯乙醇、大部分酯类(乙酸乙酯、甲基丁酸-3-甲基丁酯、己酸乙酯、乙酸己酯、葵酸乙酯、丁二酸二乙酯、3,7-二甲基-6-辛烯乙酸酯、3-羟基月桂酸乙酯、肉桂酸乙酯、棕榈酸异丙酯、邻苯二甲酸,双(2-甲基丙基)酯、邻苯二甲酸二丁酯)、辛酸、癸酸含量更高,其中肉桂酸乙酯和辛酸只存在于上层结果区葡萄酒中;影响中层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的负方向和第2主成分的正方向,中层结果区葡萄酒中的3-甲基丁基乙酸酯、己酸、十四烷酸、十五烷酸、棕榈酸含量更高;影响下层结果区葡萄酒的香气成分主要分布在第1主成分的负方向和第2主成分的负方向,下层结果区葡萄酒中的壬酸含量更高。

图4 不同结果部位霞多丽葡萄酒香气成分第1、2主成分得分散点图

Fig.4 Scatter plot of the first and second principal components scores of aroma components in wine brewed by Chardonnay with different fruit set heights

3 结论

本试验通过对宁夏永宁县直立独龙蔓整形方式下三种不同结果高度梅鹿辄、赤霞珠和霞多丽葡萄酒挥发性香气成分的分析发现,其葡萄酒中香气物质总量均表现为上层结果区>中层结果区>下层结果区,除梅鹿辄葡萄酒中主要香气类物质酯类物质在香气成分含量中所占比例最高外,赤霞珠与霞多丽葡萄酒香气类物质中酸类物质含量最高。三个品种葡萄酒香气物质中酯类、醇类物质含量占比均表现为上层结果区>中层结果区>下层结果区,梅鹿辄、赤霞珠、霞多丽葡萄酒香气物质中酸类物质含量占比均为中层结果区最高。主成分分析发现,梅鹿辄上层结果部位葡萄酒特征性香气成分为乙酸己酯,中层为辛酸乙酯、肉桂酸乙酯和邻苯二甲酸二丁酯,主要表现为水果香味;赤霞珠上层结果部位葡萄酒中表现为正戊醇和肉桂酸乙酯,中层为正己醇和邻苯二甲酸二丁酯,正丁醇赋予葡萄酒青草味;霞多丽上层结果部位葡萄酒中表现为丁二酸二乙酯、3,7-二甲基-6-辛烯乙酸酯和3-羟基月桂酸乙酯,中层表现为3-甲基丁基乙酸酯。研究结果表明直立独龙蔓整形方式下不同高度结果部位葡萄酒香气成分及含量差异很大,建议采用结果部位高度一致的整形方式。

[1]王家梅,张军翔.葡萄酒香气来源和形成研究进展[J].中国酿造,2014,33(5):5-9.

[2]李华,王华,刘拉平,等.爱格丽白葡萄酒香气成分的GC/MS 分析[J].中国农业科学,2005,38(6):1250-1254.

[3]李华,陶永胜,康文怀,等.葡萄酒香气成分的气相色谱分析研究进展[J].食品与生物技术学报,2006,25(1):104-109.

[4]王方,王树生.葡萄酒中的香味物质的来源[J].中外葡萄与葡萄酒,2006(5):50-51.

[5] TINA I,DANIELE W R,NICOLAS N.Meta-Analysis of the core aroma components of grape and wine aroma[J].Front Plant Sci,2016,(7):1-15.

[6]王宏,梁国伟,段雪荣,等.葡萄酒香气影响因素的研究[J].黑龙江科技信息,2017(10):93.

[7]SÁNCHEZ-PALOMO E,DÍAZ-MAROTO M C,GONZÁLEZ-VINAS M A,et al.Aroma profile of wines from Albillo and Muscat grape varieties at different stages of ripening[J].Food Control,2007,18(5):398-403.

[8] SPILLMAN P J,SEFTON M A,GAWEL R.The contribution of volatile compounds derived during oak barrel maturation to the aroma of a Chardonnay and Cabernet Sauvignon wine[J].Aust J Grape Wine R,2004,10(3):227-235.

[9] MIKLÓSY E,KERÉNY Z.Comparison of the volatile aroma components in noble rotted grape berries from two different locations of the Tokaj wine district in Hungary[J].Anal Chim Acta,2004,513(1):177-181.

[10] SABON I,REVEL G,KOTSERIDIS Y,et al.Determination of volatile compounds in Grenache wines in relation with different terroirs in the Rhone Valley[J].J Agr Food Chem,2002,50(22):6341-6345.

[11]雷玉娟,管雪强.果穗曝光对酿酒葡萄果实品质影响的研究进展[J].中国农学通报,2018,34(20):79-84.

[12]吴志军,田丽敏,左俊伟,等.叶幕高度对“赤霞珠”葡萄叶幕微气候及其品质的影响[J].北方园艺,2018(1):57-61.

[13]刘笑宏,郭淑华,肖秋红,等.叶幕微气候差异对‘摩尔多瓦’葡萄花色苷的影响[J].食品科学,2018,39(7):98-106.

[14]孙晔,张军翔.叶幕微气候对酿酒葡萄品质影响研究进展[J].广东农业科学,2014,41(10):30-33.

[15]郭金丽,张芳,李志伟,等.深畦栽培对干旱胁迫下葡萄叶幕微气候和光合作用的影响[J].西北植物学报,2019,39(5):840-847.

[16]刘笑宏.架式/叶幕类型对葡萄花色苷代谢的影响[D].泰安:山东农业大学,2017.

[17]MASSIMILIANOA,FABRIZIOB,ANNARITAP,et al.Effect ofpre-bloom leaf removal on grape aroma composition and wine sensory profile of Semillon cultivar[J].J Sci Food Agr,2018,98(5):1674-1684.

[18]MARIJAN B,IGOR L,SANJA R,et al.Enhancement of Istrian Malvasia wine aroma and hydroxycinnamate composition by hand and mechanical leaf removal[J].J Sci Food Agr,2019,99(2):904-914.

[19]VANDERWEIDE J,TOMBESI S,CASTELLARIN S D,et al.Canopy architecture and fruit microclimate,not ripening-related phytohormones,control phenylpropanoid accumulation in response to early leaf removal in'Wierlot'(Vitis vinifera L.)grapevines[J].Plant Physiol Bioch,2020,157:291-302.

[20] CANDAR S,KORKUTAL I,BAHAR E.Effect of canopy microclimate on Merlot(Vitis vinifera L.)grape composition[J].Appl Ecol Environ Res,2019,17(6):15431-15446.

[21]ROMBOLI Y,DI GENNARO S F,MANGANI S.Vine vigour modulates bunchmicroclimateandaffectsthecompositionofgrapeandwineflavonoids:an unmanned aerial vehicle approach in a Sangiovese vineyard in Tuscany[J].Aust J Grape Wine R,2017,23(3):368-377.

[22]郭景南,魏志峰,高登涛,等.葡萄直立独龙干树形的利与弊[J].北方果树,2015(1):12-14.

[23]谢沙,胡帆,张振文.酿酒葡萄直立独龙蔓不同结果部位果实品质的差异[J].果树学报,2016,33(3):298-306.

[24]刘程斐,王新,王开真.酿酒葡萄直立独龙蔓不同结果部位果实品质的差异[J].农业与技术,2018,38(2):38.

[25]李华.小容器酿造葡萄酒[J].酿酒科技,2002(4):70-74.

[26]豆一玲,郭焰,张瑛莉.小容器酿造干白葡萄酒[J].中外葡萄与葡萄酒,2013(4):41-42.

[27]李艳霞.三种干红葡萄酒中香气成分的分析[D].北京:中国农业大学,2006.

[28]汪正范,树民,侔天,等.色谱联用技术[M].北京:化学工业出版社,2000:81-102.

[29]丛浦珠,克蔓.质谱分析[M].北京:化学工业出版社,2000:7-51.

[30]刘虎威.气相色谱方法及应用[M].北京:化学工业出版社,2001:56-58.