泥窖是酿造浓香型白酒的关键设备,栖息在窖泥中的微生物经过长期驯化,形成一个趋于成熟的微生态系统,使发酵过程中的酸、酯等呈香、呈味物质的含量和比例趋于协调、稳定,从而造就了以己酸乙酯为主体香的浓香型白酒的典型风格。因此,老熟的窖泥是酿造优质浓香型白酒的重要条件之一。

目前,为了防止窖泥退化和老化,以及能较快地使新窖泥向老熟窖泥转化过度,很多酒厂在窖泥驯化方面做了很多探讨和尝试,如以糟养窖、以黄水、蒸粮水、曲药、原酒、营养液等养窖护窖[1-8]。糟醅是一种双向载体,以糟养窖需要正常的母糟发酵,否则极易影响窖泥功能菌正常的生长代谢;优质原酒养窖能增加酒的香气,排除一些杂味,但成本偏高,且需对原酒质量级别进行准确定位;黄水营养丰富,酸度极高,含有丰富的有机酸,尤其是乳酸和乙酸,长期覆盖窖池中下部,会导致窖泥过度酸化,逐渐出现白色颗粒或结晶,造成浓香型白酒主体香己酸乙酯含量降低。而白色物中主要包含乳酸亚铁和乳酸钙,当乳酸亚铁含量达到0.1%时,对己酸的生成具有显著地阻碍作用[9-10],并且pH值下降,窖泥出现板结,泡气柔熟度降低,最终导致香气不协调,酒质下降。为了使窖泥微生物达到老熟窖泥所需的条件,很多研究也会添加丰富的营养液培养相关功能菌,进行窖泥驯化。但营养液中添加过多的有机碳源,容易营养过剩,导致恶臭。

本研究立足生产实际,利用物理法和化学法进行窖池微生态调控,最终达到驯化窖泥老熟,提高酒质的目的。其中,化学法是通过解析老熟窖泥中原核微生物的群落结构,针对性地设计了一种纯无机盐培养的功能菌液,具有增己降乳、方便易配制等优点。另外,研究利用窖池不同部分生酸情况的差异,尝试了一种物理置换法,利用窖池生酸的客观规律进行窖泥驯化,该方法不涉及任何化学物质的添加,不会产生任何安全问题,以期为窖泥的驯化养护提供新的思路和手段。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 窖泥样品

老熟窖泥(1#、2#、3#):来源于车间生产窖池。

1.1.2 培养基

专性培养基[11]:乙酸钠1%、甲酸钠0.2%、氯化镁0.02%、磷酸氢二钾0.05%、氯化铵0.75%,pH自然。121 ℃高压蒸汽灭菌20 min。

1.1.3 试剂

己酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯、异戊醇、正丁醇、异丁醇、正丙醇、甲醇(均为色谱纯):天津市科密欧化学试剂有限公司;甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、己酸、庚酸和乳酸(均为色谱纯):美国Sigma公司;宏基因组脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)抽提试剂盒、细菌引物(341F:5'-CCCTACACGACGCTCTTCCGATCTGCCTACGGGNGGCWGCAG-3';805R:5'-GACTGGAGTTCCTTGGCACCCGAGAATTCCAGACTACHVGGGTATCTAATCC-3')、古菌引物(第一轮为1st-340F:5'-CCCTAYGGGGYGCASCAG-3',1st-1000R:5'-GGCCATGCACYWCYTCTC-3';第二轮为349F:5'-CCCTACACGACGCTCTTCCGATCTN(barcode)GYGCASCAGKCGMGAAW-3',806R:5'-GACTGGAGTTCCTTGGCACCCGAGAATTCCAGGACTACVSGGGTATCTAAT-3'):生工生物工程(上海)股份有限公司。其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

UNIVERSAL320R冷冻离心机:德国Hettich公司;HWS26型电热恒温数字水浴锅:上海一恒科技有限公司;T100TM Thermal Cyeler 聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)仪:美国BIO-RAD公司;DYCZ-21电泳槽:北京六一生物科技有限公司;GelDoc IT TS2凝胶成像系统:美国UVP公司;7890气相色谱(gas chromatography,GC)仪(配备火焰离子检测器(flame ionization detector,FID)检测器):美国安捷伦公司;JS-PD800-C便携式气体检测仪(适用气体甲烷):济南军顺电子技术有限公司。

1.3 方法

1.3.1 窖泥菌群宏基因组的提取

采用差速离心法收集微生物细胞沉淀[12],采取反复冻融与试剂盒相结合的方法,收集DNA,置于-20 ℃保存;利用Qubit2.0 DNA检测试剂盒对基因组DNA精确定量,以确定PCR反应加入的DNA量。

1.3.2 PCR扩增及Miseq高通量测序

PCR扩增及Miseq高通量测序由生工生物工程(上海)股份有限公司完成。利用Qubit2.0 DNA检测试剂盒对回收的DNA精确定量,按照1∶1的比例等量混合后测序。等量混合时,每个样品的DNA量取10 ng,最终上机测序的摩尔质量为20 pmol。对测序得到的原始数据进行质控过滤,最终获得可供分析的优质序列。利用Usearch(Version 5.2.236)按照97%的相似度聚类生成操作分类单元(operational taxonomic,OTU),与核糖体数据库项目(ribosomal database project,RDP)比对得到物种分类信息,并计算每个样品的香浓(Shannon)、超1(Chao 1)指数等。利用R(Version 3.2)制作群落结构组分图[13-14]。

1.3.3 专性培养液的制备

在专性培养基中接入2#老熟窖泥,接种量为10%,35 ℃静置培养,当甲烷生成量>40%时停止培养,检测发酵前后有机酸的含量。

1.3.4 化学法窖泥驯化

将窖泥铲出鱼鳞状,均匀喷洒专性培养液,每口窖池的喷洒量为20 L,喷洒位置为窖池底部和窖壁下层。试验选取了3口窖池,编号为A、B、C,进行4轮发酵跟踪。

1.3.5 物理法窖泥驯化

老熟窖泥的感官评价为颜色乌黑、有泡气、手感细软,有窖泥香;退化窖泥的感官评价为颜色偏黄、手感偏硬,缺少窖泥香[15]。通过柔熟程度、颜色等[15]选取具有趋老熟窖泥特征的中层窖壁泥与退化的窖底泥进行置换。试验选取了3口窖池,编号为a、b、c,进行4轮发酵跟踪。

1.3.6 有机酸含量的检测

采用衍生化法结合气相色谱分析发酵液中有机酸的含量[16]。

1.3.7 醇和酯含量的检测

选取窖泥驯化相对应的糟醅层蒸馏取样,采用气相色谱法分析酒样中的主要醇和酯成分[17]。

2 结果与分析

2.1 老熟窖泥原核微生物结构解析

2.1.1 老熟窖泥原核微生物测序结果及多样性分析

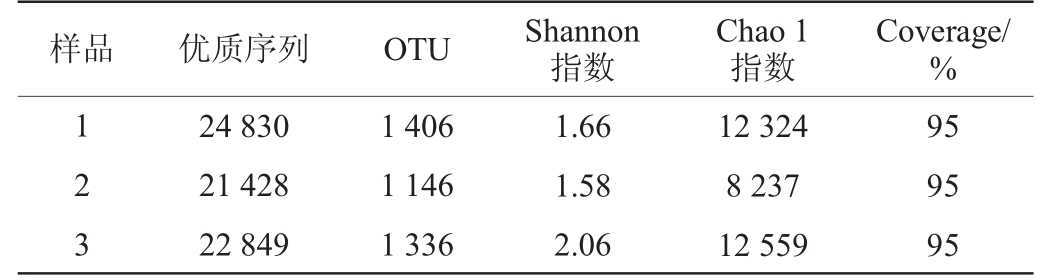

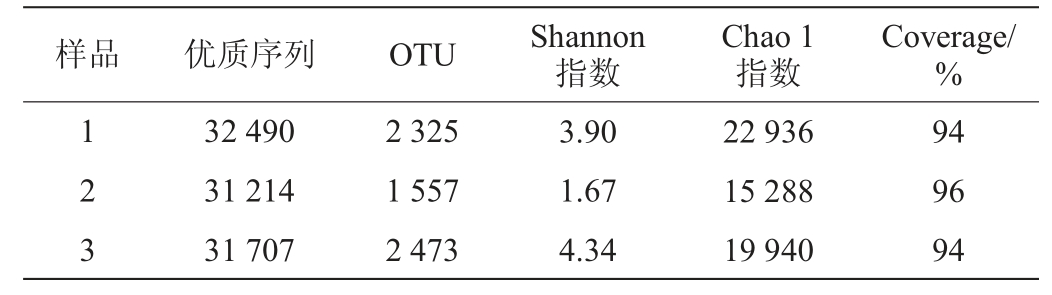

对各窖泥样本测序序列进行质控过滤后,对其古菌及细菌进行多样性分析,结果见表1~表2。

表1 老熟窖泥中古菌α-多样性分析结果

Table 1 Result of α-diversity analysis of archaea in aged pit mud

表2 老熟窖泥中细菌α-多样性分析结果

Table 2 Result of α-diversity analysis of bacteria in aged pit mud

由表1~表2可知,各窖泥样本的Coverage均>94%,说明本次试验取样合理,结果能代表样本的真实情况。Shannon指数、Chao1指数是常用的描述群落物种多样性的指数,其中,Shannon指数值越大,说明群落多样性越高;Chao 1指数值越大,说明物种丰富度越高[18]。各窖泥样本以细菌微生物为主,其群落多样性及物种丰富度都高于古菌菌群。

2.1.2 老熟窖泥原核微生物菌群结构分析

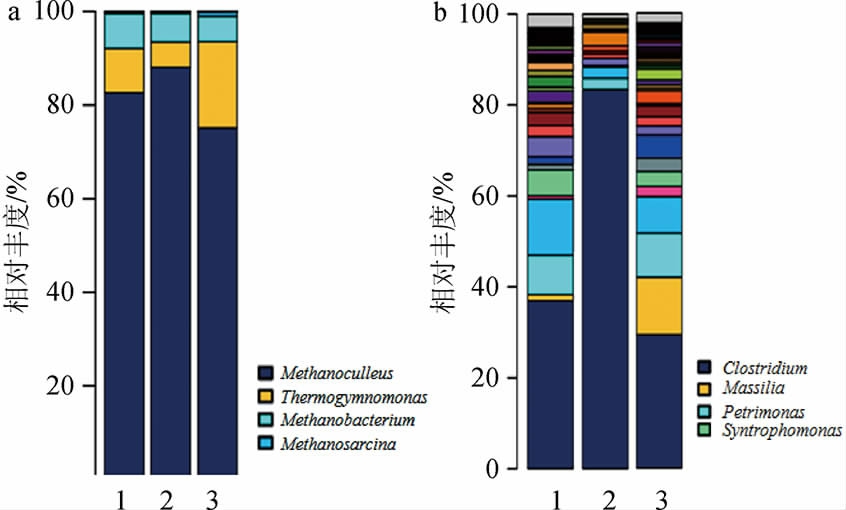

窖泥样本中原核微生物群落结构差异见图1。

图1 基于属水平古菌(a)及细菌(b)菌群结构解析

Fig.1 Communities structure analysis of archaea (a) and bacteria (b)based on genera level

由图1a可知,3个窖泥样品的古菌群落主要有3类,分别为甲烷囊菌属(Methanoculleus)、热裸单胞菌属(Thermo-gymnomonas),甲烷杆菌属(Methanobacterium)。其中,甲烷囊菌属为样本中数量最多的古菌,在3个窖泥样本中占比依次为83.63%、88.05%和75.12%。

由图1b可知,3个窖泥样品的细菌群落中,梭菌属(Clostridium)是窖泥中的主要优势菌,占比分别为36.93%、86.35%和29.31%。其次,窖泥样本中还分布紫单胞菌属(Petrimonas)、互营单胞菌属(Syntrophomonas)及马西莉亚菌属(Massilia)等。互营单胞菌属(Syntrophomonas)和梭菌属(Clostridium)是主要的产氢产酸细菌种属,常与产甲烷菌共生,它们在厌氧消化过程中会产生乙酸和氢气,有的还产生丙酸、丁酸或己酸等有机酸类,对浓香型白酒复合香气的形成起着重要作用[19-21]。

原核微生物群落结构解析结果显示,梭菌属和甲烷囊菌属是老熟窖泥中的重要菌群。梭菌属中的产己酸菌与产甲烷菌通过“种间氢转移”互利共生,在共培养时能提高梭菌产己酸能力,对浓香型白酒的主体香生成具有重要作用[22]。而甲烷菌的甲烷生物合成途径主要是以乙酸为底物产生甲烷,占自然界甲烷量的67%,以H2/CO2转化形成甲烷不足自然界甲烷量的33%[23]。针对老熟窖泥原核微生物的主要构成,试验设计了一种以乙酸钠为主要碳源的无机盐专性培养基,既可为己酸菌发酵提供无机盐,又可作为乙型甲烷菌的营养物质[24]。试验通过甲烷气体生成量判定发酵状态,将甲烷产量>40%的发酵液用于窖泥驯化。

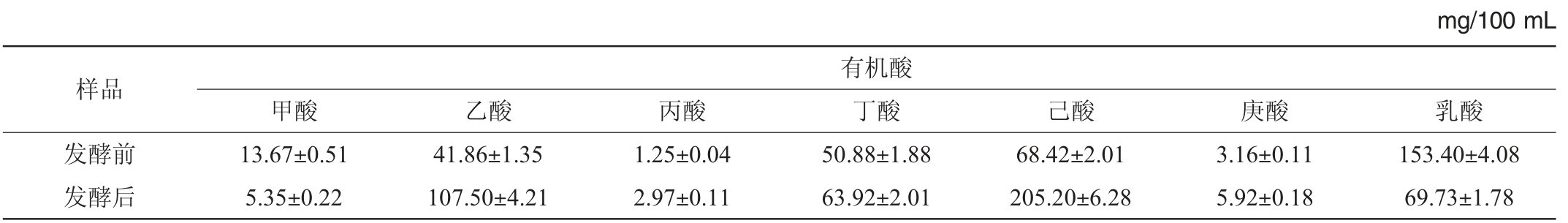

2.2 专性培养液有机酸分析

专性培养基接种2#老熟窖泥进行发酵,对发酵前后的有机酸含量进行检测,结果见表3。

由表3可知,利用专性培养基接种老熟窖泥培养后,专性培养液中己酸含量(205.20 mg/100 mL)增加,乳酸含量(69.73 mg/100 mL)减少。结果表明,经专性培养基驯化后的窖泥菌群具有增己降乳功能,与试验预期相符,符合窖泥驯化的趋势[25]。其中乙酸增多,可能与培养基的成分有关,具体影响需要结合酒质的结果分析。

表3 发酵前后专性培养液中有机酸含量的检测结果

Table 3 Determination results of organic acid content in obligate culture solution before and after fermentation

2.3 化学法对窖泥驯化过程中酒质的影响

试验选取了3口窖池,将培养好的专性发酵液均匀地喷洒在窖壁下层及底部,待每轮发酵结束后取下层糟醅进行蒸馏取样,测定酒样中主要醇和酯的含量,结果见表4。

由表4可知,每轮发酵结束后,由于生产过程涉及的工艺环节较多,主要指标变化不一,如乙酸乙酯的含量先降后升。但是,随着驯化的推进,从整体趋势来看,在第3轮发酵跟踪结束后,综合酒样中的己酸乙酯含量由292.13mg/100mL升高至422.65 mg/100 mL,乳酸乙酯含量由221.39 mg/100 mL降至138.91 mg/100 mL,酯的变化趋势与专性培养液增己降乳的趋势较为一致。

表4 化学法驯化酒样中醇和酯含量分析结果

Table 4 Analysis results of alcohols and esters contents in liquor samples domesticated by chemical method

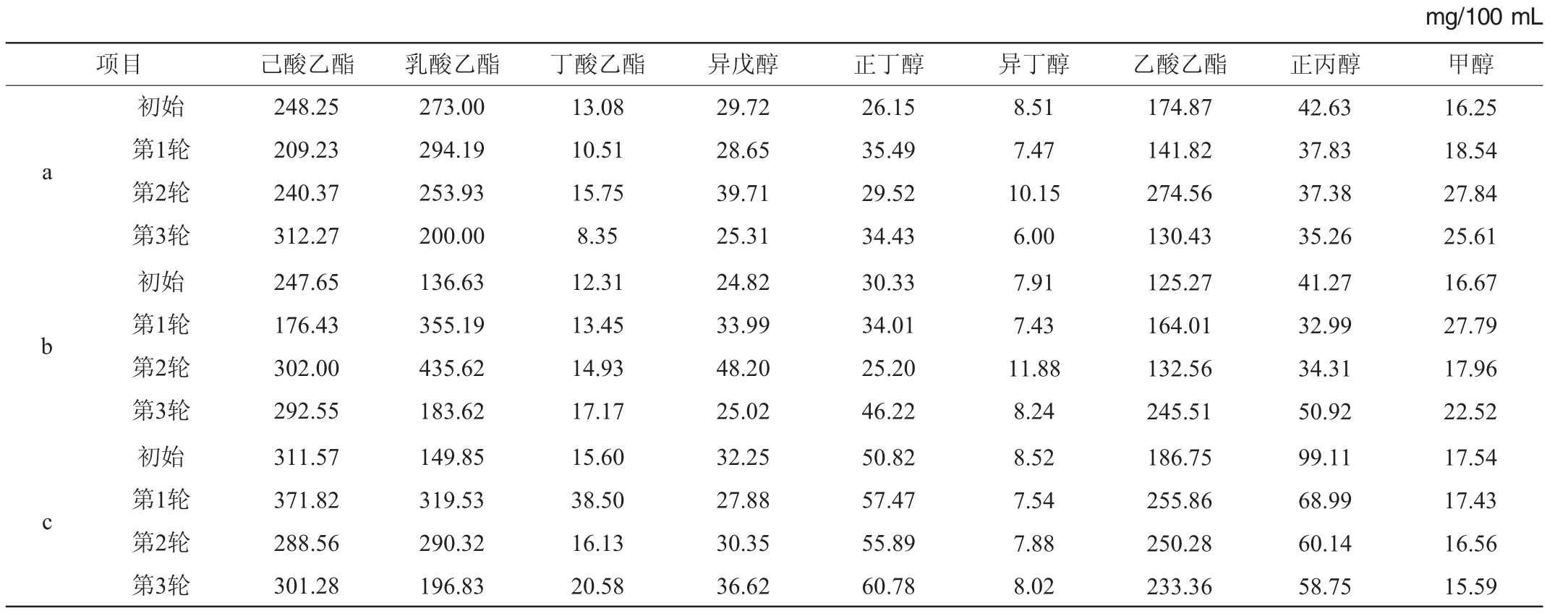

2.3 物理法对窖泥驯化过程中酒质的影响

窖池下底部受黄水影响较大,易发生酸化及退化现象,而相对应的中层窖壁泥受黄水酸化影响较小,易于自我修复。通过对车间某些窖池的观察发现,中部窖壁泥趋老熟特征较窖底泥明显。试验通过柔熟程度、颜色等选取了具有趋老熟窖泥特征的中层窖壁泥与退化的窖底泥进行置换,以期使退化的窖底泥进行自我修复,控制窖底过度生酸。窖底糟醅蒸馏后,对酒样中主要的醇和酯含量进行测定,结果见表5。

表5 物理法驯化酒样中醇和酯含量的分析结果

Table 5 Analysis results of alcohols and esters contents in liquor samples domesticated by physical method

由表5可知,己酸乙酯及乳酸乙酯含量在前两轮分别出现了一定程度的下降及上升,这可能与退化窖泥的自我修复有关。从第3轮的酒样指标来看,己酸乙酯含量增加,而乳酸乙酯含量下降,己酸乙酯与乳酸乙酯的比例更加协调,杂醇油中正丙醇含量减少,综合酒样酒质得到提高。试验结果显示,通过合理利用各种质量的窖泥特性,采用简单的物理置换可以达到提升酒质的效果,为窖泥驯化提供了新的思路。

3 结论

窖泥在浓香型白酒酿造过程中的作用十分关键,为更好地为窖泥驯化提供技术支撑,本研究立足生产实际,一方面采用分子免培养技术解析窖泥原核微生物多样性,采用化学法快速重塑老熟窖泥微生态;一方面总结窖池生酸规律,采用物理置换法驯化窖泥。试验结果表明,两种方法都能达到驯化窖泥的目的。其中,化学法增己降乳的效果更加明显,酒样中己酸乙酯含量提高44.67%,乳酸乙酯含量下降37.25%;而物理置换法驯化过程较为缓慢。由于物理置换不涉及任何外源物质添加等生产安全问题,可进一步完善置换窖泥相应参数指标,更好地指导窖泥养护和生产。

在实际生产过程中,靠岁月不断积累起来的窖泥微生态系统仍然很难复制,并且每个酒厂的窖泥状态不可能完全一样。因此,窖泥的养护需要根据自身窖池的具体情况来制定相应的养窖方式,这需要将研究不断与生产实践相结合,了解每轮窖池的发酵生酸情况及窖泥的感官变化等,从而制定更加科学的养窖策略。

[1]杜礼泉,饶家权,唐聪,等.窖泥功能菌液在窖泥养护中的应用[J].酿酒,2019,46(1):61-64.

[2]陈翔,王亚庆.利用新型养窖技术养护窖池提高原酒产量的研究[J].酿酒,2009,36(2):43-45.

[3]江鹏,何朝玖,彭春芳,等.浓香型白酒窖泥养护探讨[J].中国酿造,2021,40(2):12-15.

[4]王鑫.新型浓香型白酒窖池的搭建、养护与产业化研究[D].长沙:中南林业科技大学,2017.

[5]张家庆.浓香型白酒窖泥养护与制曲关键技术研究[D].武汉:湖北工业大学,2015.

[6]闫涛,潘学森,刘民万,等.窖泥功能菌养护浓香酒窖池的作用[N].华夏酒报,2012-12-04(C42).

[7]文成兵,张文学,杨官荣,等.提高浓香型大曲酒窖泥质量的研究[J].酿酒,2018,45(6):73-76.

[8]马鸿志,林雨佳,常强,等.通过富集窖泥中己酸功能菌发酵白酒酒糟产己酸的方法:CN202010220126.5[P].2020-3-25.

[9]李付丽,吴鑫颖,王晓丹,等.微生物技术在浓香型白酒增香方面的应用[J].中国酿造,2014,33(1):9-12.

[10]王金亮,姚元滋,钟敬飞,等.浓香型白酒培养液的制作方法[J].酿酒,2016,43(5):83-85.

[11]吴麒.产甲烷条件下岩溶湿地沉积物中古菌群落的变化规律[J].微生物学通报,2019,46(12):3193-3204.

[12]梁晨,杜海,徐岩.大曲贮存过程中原核微生物群落结构及风味成分演替规律研究[J].微生物学通报,2017,44(2):384-393.

[13]EDGAR R C.Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST[J].Bioinformatics,2010,26(19):2460-2461.

[14]施思,彭智辅,乔宗伟,等.浓香型大曲储藏过程中细菌菌群差异性分析[J].食品工业科技,2017,38(18):151-155.

[15]赵长青,杨秦欢,邓静,等.窖泥的评定指标检测[J].生物技术进展,2012,2(3):212-216.

[16]曹云刚,马丽,杜小威,等.汾酒酒醅发酵过程中有机酸的变化规律[J].食品科学,2011,32(7):229-232.

[17]吴国辉.气相色谱法同时测定白酒中10 中常见的微量成分[J].食品安全质量检测学报,2018,9(10):2532-2535.

[18]施思,彭智辅,乔宗伟,等.浓香型大曲储藏过程中糖化力发酵力变化及真菌多样性分析[J].食品与发酵工业,2017,43(5):76-79.

[19]王春艳,宋建阳,吕慧鑫,等.基于高通量测序的宋河浓香型白酒不同窖龄窖泥细菌群落结构分析[J].中国酿造,2019,38(9):163-166.

[20]卢振,孟镇,钟其顶,等.应用PCR-DGGE 技术分析不同性状窖泥的细菌群落结构[J].中国酿造,2018,37(3):33-37.

[21]钟姝霞,邓杰,卫春会,等.不同窖龄窖泥微生物群落结构与理化指标的相关分析[J].生物技术通报,2016,32(7):119-125.

[22]WU Y Y,XUE T R,CHEN Z R,et al.The distribution and role of anaerobic bacteria in older pit mud of Wuliangye[J].Acta Microbiologica Sinica,1991,31(4):299-307.

[23]王保玉,刘建民,韩作颖,等.产甲烷菌的分类及研究进展[J].基因组学与应用生物学,2014,33(2):418-425.

[24]李超,王金晓,冯鹏鹏,等.己酸菌选育及在浓香型白酒生产中的应用[J].中国酿造,2020,39(8):1-6.

[25]鲁少文.新型己酸菌强化对人工窖泥培养过程中的原核微生物群落结构及酸、酯含量的影响[J].应用与环境生物学报,2019,25(6):1-13.