1 研究回顾

1.1 文旅融合

文化旅游融合是伴随着一系列的文化事件出现的,如美国迪斯尼文化旅游产品的象征“米老鼠”的出现(1928)与“欧洲文化之城”活动(1985)[1]。我国学术界对文旅融合的发展研究缘起于文化与旅游的关系探讨[2]。文旅融合本质上是基于文化、旅游产业的互补性及产业经济的“外溢效应”,通过融合互为支撑、相互促进、共同发展[3]。从我国文化产业的兴起到繁荣,文化产业与旅游产业之间一直存在着产业的交叉和重叠[4]。2018年国家决定组建文化和旅游部,由此“文旅融合”从过去多年来的学理性探索开始迈入实践性操作[5]。文旅融合是通过对文化价值的挖掘,与旅游要素的内外部融合,形成文化与旅游的相互交叉、相互渗透,实现向新业态、新功能、新产品转型升级的融合过程[6]。就其融合目的而言,文旅融合可以推动文化和旅游的转型升级、为全民、全域旅游增加福祉,满足人民美好生活需要,提升人民旅游的幸福感[7-8]。文旅融合的模式主要有开发型、体验型、活化型、保护型、创意型、重组型、延伸型等模式;从价值增值的角度,文旅融合又可分为替代性、互补性、结构性三种类型[9,13]。总的来说,文旅融合背景下,“文化+”和“旅游+”所呈现出的旅游产业新业态已逐步渗透、延伸到各个产业领域,并且具有突出的时代特征和中国特色,但基于产业分类视角对文旅融合机制和融合效果所做研究还相对欠缺,对文化和旅游公共服务体系的融合关注较少[2,10],缺乏文旅行政管理机构的整合对促进文旅产业发展的影响方面的研究[5]。

1.2 产业融合

关于产业融合的研究,主要集中在产业融合的模式、路径及动力、机制分析等方面。农业和旅游产业融合发展的模式主要有农业主导型、旅游主导型和农、旅并重型(重组融合、延伸融合)[11]。绍兴黄酒产业与文化旅游融合模式分为三种:渗透型、重组型、延伸型[12]。文体旅三产融合的主要模式有产业渗透、产业延伸、产业重组、一体化发展[13]。在城乡融合背景下,促进一二三产业融合要注重多个产业融合,要以资源融合、技术融合、功能融合等产业融合的路径推动农产品区域品牌的形成与发展[14-15]。文化与旅游产业融合的具体路径可划分为资源融合型、技术融合型和市场融合型三种,而这三种产业融合的路径恰好对应了文化与旅游产业融合动力机制的三大因素,即文化要素的渗透、技术创新的推动和文化消费的拉动[16]。基于创新思维的角度,消费需求驱动机制、制度环境协同推动机制、技术和制度协同带动机制是文旅产业融合的动力机制[17]。民族地区旅游产业与文化产业融合的动力因素包括文化旅游需求因素、企业动因因素、政府主导因素、经济环境因素、社会文化因素、社区参与因素6个方面[18]。综上,区域性特色产业如葡萄酒产业、黄酒产业、农业、体育等与旅游产业深度融合的主要模式有渗透融合、重组融合、延伸融合、一体化发展融合等。产业融合的模式和路径渐趋多元化,并且与产业融合的机制相辅相成。文化要素、消费需求、政府管制、技术创新、制度环境等都是促进产业融合的主要动力。

1.3 葡萄酒旅游产业

关于葡萄酒旅游产业的研究,近年来在开发模式、发展路径、开发策略等方面呈热点趋势。葡萄酒旅游产业是一种集一、二、三产业为一体,具有高度融合性和高附加值的特色旅游产业,国外葡萄酒旅游产业的开发模式以酒庄线路模式和葡萄酒旅游中心模式为主;我国主要以产业园模式和酒庄模式为主[19-20]。葡萄酒旅游产业创新发展的路径主要包括深化体制机制改革,盘活葡萄酒旅游资源;促进产业融合,拓宽葡萄酒旅游产品体系;优化空间布局,提升品牌价值等方面[21]。葡萄酒旅游产业多维融合的发展路径和体验式葡萄酒旅游产业带形成的有效途径,有利于葡萄酒旅游产业发展从规范化入手到融合发展再到特色打造的过程[22-23]。葡萄酒旅游游客重视酒庄氛围、文化氛围、家庭氛围等三个维度的旅游体验特征,旅游供给方在重视游客体验特征的同时,应根据每个细分市场的特点,提供有针对性的产品组合与服务,满足游客需求[24]。总体而言,目前国内相关葡萄酒旅游产业融合的研究呈初级状态,但近年来伴随国内葡萄酒消费市场的升温及国内葡萄酒产区如宁夏贺兰山东麓、山东、河北等地产业的飞速发展,国内学者对“葡萄酒+旅游”的产业融合研究逐年增多,有关葡萄酒旅游产业发展模式及策略的研究为今后的创新发展研究奠定了基础。且在文旅融合、全域旅游、智慧旅游、健康中国等时代背景下,有关葡萄酒旅游与文化产业、新一代信息技术产业、健康产业的外部融合逐步成为研究热点。

2 贺兰山东麓葡萄酒旅游产业发展现状

近年来,贺兰山东麓葡萄酒产业与旅游产业作为宁夏的两大优势产业,以其共有的高度融合特征及复合价值,在全域旅游时代体现出一种美好生活方式的引领,在区域经济中发挥着重要作用。当前,贺兰山东麓葡萄酒旅游产业的发展现状如下:

2.1 产业发展基础良好,可依托资源丰富,葡萄酒旅游产业的优势凸显且潜力巨大

贺兰山东麓产区拥有“积温适宜、日照时间长、气候相对干燥、昼夜温差大、砾石土壤为主”等有利于酿酒葡萄生长的独特风土条件,2002年被确定为国家地理标志产品保护区。依托“贺兰山、黄河、葡萄长廊”的区位优势,贺兰山东麓逐步形成“葡萄酒+旅游”的产业模式。目前,全区规划建设酒庄200多座,其中已建成酒庄86家,年产葡萄酒1.2亿瓶,酒庄接待游客50万人次,综合产值超过230亿元。贺兰山东麓作为中国第一个同时也是唯一一个实行列级酒庄制度的产区,目前47家列级酒庄,均具备一定的旅游接待功能。近年来,贺兰山东麓产区40多家酒庄的葡萄酒在国内外各类比赛中获得500多项奖项,其中在国际《品醇客》杂志、布鲁塞尔、法国巴黎、德国柏林葡萄酒大赛中尤为突出。随着宁夏葡萄酒产区列入世界葡萄酒地图,宁夏贺兰山东麓的葡萄酒被国内外同行所认可,凸显出巨大的发展潜力。

2.3 葡萄酒旅游产业内外部融合意识欠佳,发展活力不足,缺乏融合模式与机制的保障

宁夏葡萄酒旅游产业融合尚处于以内部融合为主的探索阶段,主要体现为葡萄酒产业和旅游产业之间的浅层渗透。首先,葡萄酒企业(酒庄、酒厂、体验店等)普遍对产业融合发展的认识存在局限性,未充分考虑和利用葡萄酒产业强大的文化价值和其延伸性、融合性。“酒香不怕巷子深”、“产品导向”的营销观念占据主导地位,未能有效利用旅游产品开发和旅游渠道向旅游产业延伸。其次,现有旅游企业(景区、饭店、旅行社等)及民航、高铁等相关企业,缺乏葡萄酒旅游产品开发及市场开发的能力,缺乏专业葡萄酒旅游导游讲解人员及营销传播人员,未能充分利用旅游资源及渠道向葡萄酒产业延伸。整体来看,贺兰山东麓葡萄酒旅游产业融合发展中的政府引导、市场主导以及政产学研协同创新的重要作用尚未充分发挥,缺乏系统的葡萄酒旅游规划体系来指导产业内外部融合发展,并且缺乏葡萄酒文旅产业复合型人才以确保产业可持续发展的活力和动力。

2.4 现有葡萄酒旅游产业融合模式单一,产品同质化,旅游商品的性价比欠佳

贺兰山东麓葡萄酒旅游产业融合模式主要体现为以葡萄园风貌及酒庄建筑景观为主的观光游览和应季采摘、常规品鉴体验。旅游产品开发形式主要以短时间的观光、游览为主,偶尔配以雷同讲解下的品鉴活动,个别酒庄少有的采摘体验也会因葡萄园的设置、服务短缺而受影响。各酒庄旅游产品呈现同质化,酒窖参观—葡萄园观光采摘—品鉴成为各酒庄的常规线路。另外,受酿酒葡萄品种、灌装生产线所限,目前大多数葡萄酒庄的旅游商品以同质化的葡萄酒产品为主,因产业运作水平低、市场化缺乏、资源转化的能力有限,导致宁夏葡萄酒旅游商品同质化、规模小、衍生产品不足、性价比差、附加值低和盈利能力低等问题。

2.5 葡萄酒旅游文化内涵挖掘不深,文化传播不能普及大众

葡萄酒旅游文化包含深厚的自然生态文化、历史人文文化、社会文化、精神文化等,通常由品牌故事、独特个性及配套服务来体现。目前宁夏近200家葡萄酒庄内,建成并产酒10年以上或种植15年以上的酒庄不到20家,大多数新建酒庄缺乏文化的积累和挖掘。部分酒庄凭借其国际获奖酒、品牌酒的酿造工艺、品种价值、种植文化来进行文化传播,但仅限于葡萄酒圈内少数专业人士或高端定制类游客的兴趣所为,而针对大众游客的葡萄酒文化知识普及(如品酒、酿酒、侍酒的常识、酒俗酒礼等)并未受到重视和实践。

2.6 葡萄酒旅游产业的基础设施及公共服务亟待完善

宁夏贺兰山东麓拥有银川市(西夏区、贺兰、永宁)、石嘴山市、青铜峡市、红寺堡区、农垦系统等五个葡萄酒子产区。葡萄酒旅游产业公共设施与基础设施建设尚不完善,“吃、住、行、游、购、娱”方面的旅游设施支持力明显不足,旅游线路尚未融入贺兰山东麓旅游廊道体系。在交通方面,缺乏自驾车廊道、旅游专线廊道、低碳旅游绿色廊道的设置。在公共服务设施方面,主要的产区部位或酒庄内缺乏旅游集散中心、旅游服务中心、旅游餐厅、旅游厕所、旅游购物场所、旅游标识标牌的建设。许多酒庄因缺乏交通、水利、电力等基础设施无法充分开发利用。葡萄酒旅游信息化服务平台建设不完善,缺乏数据分析评估的有力监控。

3 文旅融合视域下贺兰山东麓葡萄酒旅游产业融合创新发展策略建议

在文旅融合视域下如何发挥贺兰山东麓葡萄酒旅游产业自身优势,深度挖掘葡萄酒文化、地域文化等特色,整合资源,扬长避短,实现从资源优势向品牌优势的有效过渡,这就需要在探究产业融合发展的模式、机制基础上提出贺兰山东麓葡萄酒旅游产业融合创新发展的策略建议。

3.1 凭借渗透型、延伸型、重组型融合模式的逐步升级,不断加强产业内外部融合,培育葡萄酒文化旅游新业态,实现产业多元一体化融合

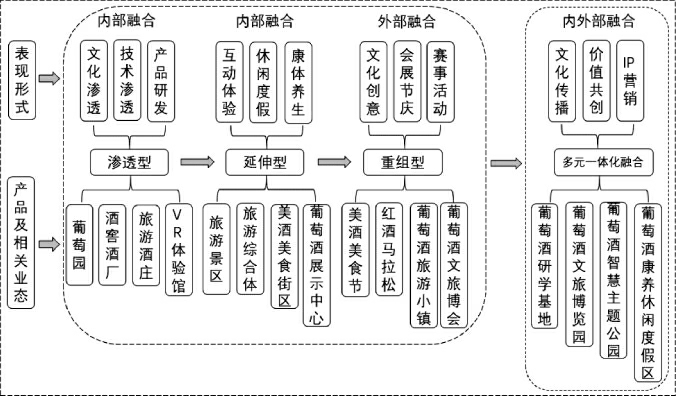

在产业融合及模式相关文献研究基础上,结合贺兰山东麓的产业特征,提出适合贺兰山东麓葡萄酒旅游产业发展的四种模式,即:渗透型模式、延伸型模式、重组型模式和多元一体化融合模式,如图1所示[10],在以上模式指导下逐步实施创新策略。

图1 葡萄酒旅游产业融合模式图

Fig.1 Integration Model of Wine Tourism Industry

3.1.1 通过渗透型模式和延伸型模式加强产业的内部融合

做好葡萄酒庄与旅游景区的相互渗透与延伸,进一步整合优化旅游资源,如加强工农业旅游示范园区、庄园旅游景点、循环型景观生态园的开发。“从田间到餐桌”延伸产业链,丰富和衍生产品种类,拓展其葡萄酒文化旅游功能,提升旅游消费的品味与层次,从而将传统旅游景点、葡萄酒庄或基地打造为全功能服务型的旅游景点,如美酒美食商圈、旅游综合体、葡萄酒文化展示中心等。

3.1.2 加强葡萄酒旅游产业与文化、商贸、会展、健康、科技、金融等产业的外部重组融合

继续推动葡萄种植园、精品葡萄酒庄及葡萄文化主题小镇建设,打造若干新型葡萄酒文化旅游集聚区。如围绕贺兰山东麓“避暑”、“避霾”、“避寒”的健康旅游资源优势,依托苏峪口国家森林公园、镇北堡瑞信小镇、温泉度假区等开发葡萄酒康养休闲小镇,打造“养生、养心、养老、养颜、养疗”系列葡萄酒健康休闲旅游品牌。开发观光休闲游、生态乡村游、工业研学游、运动休闲游、康体养生游、美酒美食游、教育科考游、商务休闲游等葡萄酒特色旅游产品;以葡萄酒博览会、红酒马拉松、葡萄展藤节、采摘自酿节、美酒美食节、葡萄酒旅游文化艺术节、葡萄酒研学旅游月、葡萄酒动漫节等节会平台,实现资源重组,打造全新的葡萄酒文化旅游产业形态。

3.1.3 贺兰山东麓葡萄酒旅游产业的融合发展需要“层层升级”、“步步为营”

根据产业的关联度和融合度,逐步实现从渗透型、延伸型、重组型到多元一体化融合模式的转变。在文旅融合视域下打造集“食、住、行、游、商、养、闲、情、奇、学”等功能为一体的葡萄酒文化旅游典型业态,为消费者提供一站式、全方位、多元化的服务。如通过加强信息化建设,实现硬件制造、软件与数据服务、生活服务相结合,特别是新一代信息技术应用和5G网络的铺设,实现从葡萄种植到酒庄酿造、从游客游览到特色体验、从协调管理到智慧旅游的全方位智能信息服务,为管理者把握游客行为特征和旅游市场动态提供技术保障和大数据分析。将虚拟现实(virtual reality,VR)、增强现实(augmented reality,AR)、全息影像、射频识别(radio frequency identification,RFID)追溯等高科技手段渗透应用于酒庄导游、导览、导购领域,打造葡萄酒智慧主题公园、葡萄酒文旅博览园,增强服务多元化、体验性与吸引力。

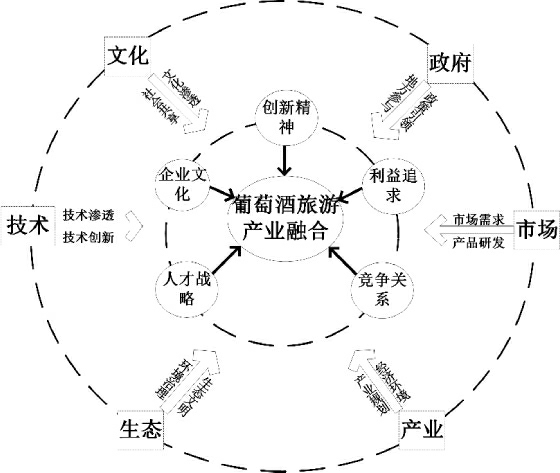

3.2 构建葡萄酒旅游产业融合的动力机制,加强内外动力因素的关联与互动

葡萄酒旅游产业融合的动力机制是实现葡萄酒产业与旅游产业融合发展的作用机理与工作方式,关于葡萄酒旅游产业融合的动力机制如图2所示[18、25]。各动力因子形成内外动力环,共同围绕葡萄酒旅游产业融合的核心,呈现一种互动影响的潜在关联关系,总体形成合力向心聚敛效应。贺兰山东麓葡萄酒旅游产业需要在此融合机制引导下,充分发挥内外动力驱动作用,逐步促进产业融合协同创新永续发展。

图2 葡萄酒旅游产业融合动力机制图

Fig.2 Dynamic Mechanism of Integrated Wine Tourism Industry

3.2.1 贺兰山葡萄酒旅游产业需充分调动各内在动力因子的原生性和主动性

启动人才战略,发挥创新精神,培育企业文化,促进企业间良性竞合,实现最佳收益。人才战略是贺兰山东麓葡萄酒旅游产业融合的重要内生动力。目前,宁夏贺兰山东麓葡萄酒旅游发展的复合型创新人才匮乏,需构建葡萄酒旅游“专家学者+经营管理人员+专业技术骨干人才+导服人才”的人才团队和培养体系。建立一批具有国际水准的高水平葡萄酒种植师、酿酒师和品酒师队伍,以及专业规范化的管理团队和服务团队。通过加强联合办学、校企合作,推动产教融合,形成多层次的人才培养需求和全方位实用人才机制。开展面向从生产者到消费者的全产业链葡萄酒教育培训,依托产业打造中国葡萄酒旅游社会化教育体系和葡萄酒旅游教育品牌,从而使产业具有永续发展的创新动能及企业文化。此外,特色鲜明的企业文化和创新精神是引领贺兰山东麓葡萄酒旅游企业创新发展的动力源泉;企业间的竞合关系和利益追求可以使葡萄酒旅游产业趋于良性的动态发展。

3.2.2 贺兰山葡萄酒旅游产业需充分发挥政府、市场、产业、技术、文化、生态等外在动力因子的协同创新驱动作用

政府作为产业融合的引导者,需通过政策引领,调动多元利益相关者的积极性,推动地方参与,发挥市场主体的积极性和示范作用。市场是葡萄酒旅游产品生产消费的“晴雨表”,时刻关注市场消费需求,加强市场监管有助于激发消费潜能,提升服务品质。良好的经济环境和明确的产业规划为葡萄酒旅游产业的融合发展提供了坚实的产业基础。科技融合是文旅融合的助推器,技术创新和技术渗透为葡萄酒旅游产业带来新产品和新业态,从而提升产品层次,优化产业结构[26]。环境保护和生态文明是葡萄酒旅游产业融合发展所必须秉持的重要理念,葡萄种植园的管理与旅游酒庄的建设需要与当地的生态环境相协调,达到“宜融尽融”的效果,从而推动葡萄酒旅游产业的“绿色化”发展。

3.3 科学编制葡萄酒旅游产业融合发展的专项规划,完善基础设施,提升公共服务能力

当前,贺兰山东麓葡萄酒旅游产业融合发展尚处于初级探索阶段,产业融合度低且不成熟,迫切需要一套科学完善的产业融合创新规划和体系作为规范标准和指导。科学编制葡萄酒旅游发展规划,避免同质化、单一化和盲目投资,形成“一庄一品”、“一镇一品”、“一区一品”的合理布局。首先,应将旅游酒庄的建设与全域旅游规划统筹并行,酒庄的空间布局、功能分区、产品设计、营销规划应与旅游相融合,使酒庄建设走向差异化、主题化。其次,有关葡萄酒旅游线路产品的规划需将酒庄归入景区并与周边景点协调发展,形成各区域联动、各具特色的长短组合与纵深组合的葡萄酒特色旅游线路产品;有关葡萄酒旅游商品的开发规划需将葡萄酒视为旅游产品并注重衍生开发,打造具有实用性、便携性、纪念性、艺术性的葡萄酒系列旅游商品;有关葡萄酒旅游节庆会展产品规划应充分融合农业、工业、文化、健康、金融服务、新兴信息技术等产业。最后,进一步完善葡萄酒旅游公共服务设施(葡萄酒旅游集散中心、文化展示中心、葡萄酒博物馆等)、酒庄基础设施、旅游厕所、道路标识、交通专线的规划和建设。指导各旅游酒庄进一步编制葡萄酒旅游详细规划及专项规划,如有关“食、住、行、游、购、娱”基础设施的建设规划需要和自身的建筑风格、地域特色文化、接待容量相匹配。

3.4 整合葡萄酒旅游产业优势资源,深度挖掘文化内涵,促进文旅融合,形成葡萄酒旅游产品优势和品牌优势

一个地区的自然资源、历史文化资源以及基础设施、公共服务平台等有形、无形的资源无疑是该地区进行产业融合创新的优势资源。资源融合是文旅融合的抓手,文化作为葡萄酒旅游的灵魂和精髓,对其融合发展起到了关键性作用[26]。首先,贺兰山东麓可依托丰富的地域文化资源,如贺兰山岩画、西夏王陵、水洞沟、黄沙古渡等,结合宁夏的世界遗产——引黄古灌区的农耕文化以及丝路文化、边塞文化、民俗风情、西夏历史等多元特色,进一步挖掘和丰富葡萄酒文化内涵。其次,结合葡萄酒生产与消费的动态过程,将地域文化与葡萄酒产业的自然景观(风土、生态)、人文景观(葡萄小镇、酒庄建筑、园林)、社会文化(品鉴、侍酒、饮食、服饰、民俗、节庆)、精神文化(艺术、文教、语言)等有机结合,打造独具特色和文化底蕴深厚的宁夏贺兰山东麓紫色名片。

3.5 积极倡导地方参与,社会共建共享,整合营销,引领全民美好生活新范式,树立葡萄酒文化旅游品牌新形象

文旅融合和全域旅游背景下的葡萄酒旅游必将趋于大众化和生活化,引领全民奔向健康美好的生活新范式。首先,积极倡导地方参与,推动政府、企业、社区、居民、农民、游客等利益相关主体的多元互动,在政府引领、市场主体、社区参与社会互动等方面,引导社会共建共享。如创新发展乡村旅游经营模式、公益旅游扶贫、特色农业旅游商品开发等途径引导农民积极参与农旅发展;培育旅游市场主体,推进旅游企业市场化改革,培育、壮大本土旅游龙头企业,鼓励企业现代化改革;创新社会治理,倡导文明旅游,树立“人人都是旅游形象,处处都是旅游环境”的理念,营造主客共享的全域旅游社会环境;引导全民参与旅游供给、全民分享惠民成果、旅游节庆、旅游购物、线上消费等措施促进全民参与旅游发展和旅游消费。其次,构建葡萄酒旅游IP形象,彰显“核心吸引力”和“文化竞争力”,体现“浪漫葡萄酒+塞上江南”元素,打造以游客参与体验为特色的IP鲜明的葡萄酒主题小镇或主题公园。运用吉祥物、微电影、游戏、音乐、文学、艺术、动漫等创意整合,实施葡萄酒旅游智慧整合营销,从而推动贺兰山东麓葡萄酒旅游产业融合和转型升级。

[1]LIU Y D.Cultural events and cultural tourism development:lessons from the European capitals of culture[J].Eur Plan Stud,2012,22(3):498-514.

[2]徐翠蓉,赵玉宗,高洁.国内外文旅融合研究进展与启示:一个文献综述[J].旅游学刊,2020,35(8):94-104.

[3]李志刚.特色小(城)镇建设中的文旅融合[J].人民论坛·学术前沿,2019,8(6):56-63.

[4]厉建梅.文旅融合下文化遗产与旅游品牌建设研究——以山东天上王城为个案[D].济南:山东大学,2016.

[5]崔凤军,陈旭峰.机构改革背景下的文旅融合何以可能——基于五个维度的理论与现实分析[J].浙江学刊,2020,58(1):48-54.

[6]桂拉旦,唐唯.文旅融合型乡村旅游精准扶贫模式研究——以广东林寨古村落为例[J].西北人口,2016,37(2):64-68.

[7]肖洁,师小坤.文旅融合对社会福祉的影响——以扬州为例[J].旅游学刊,2019,34(7):6-7.

[8]熊海峰,张宜帆.乡村振兴目标下文旅融合的路径选择[C]//两岸创意经济研究报告.北京:社会科学文献出版社,2018:183-190.

[9]邹统钎,张一帆,晨星.国外文旅融合经验值得借鉴[N].中国旅游报,2018-08-17(003).

[10]宋瑞.文化和旅游:多视角的透视[J].旅游学刊,2019,34(4):1-3.

[11]孟铁鑫.基于价值链的农业与旅游产业融合动力机制与对策[J].江苏农业科学,2019,47(6):320-324.

[12]李琼.产业融合视角下绍兴黄酒文化旅游开发研究[D].杭州:浙江师范大学,2015.

[13]尹宏,王苹.文化、体育、旅游产业融合:理论、经验和路径[J].中共四川省委省级机关党校学报,2019,34(2):120-128.

[14]赵趁.城乡融合背景下农村一二三产业融合发展新模式及实现路径[J].农业经济,2019,37(11):9-11.

[15]余云珠.产业融合视角下农产品区域品牌发展路径探究[J].商业经济研究,2019,38(23):127-130.

[16]黄蕊,侯丹.东北三省文化与旅游产业融合的动力机制与发展路径[J].当代经济研究,2017,24(10):81-89.

[17]周春波.文化与旅游产业融合动力机制与协同效应[J].社会科学家,2018,33(2):101-105.

[18]张俊英.民族地区旅游产业与文化产业融合动力机制与模式研究——以青海互助与同仁为例[D].西安:陕西师范大学,2013.

[19]张红梅,梁昌勇,徐健,等.特色旅游目的地形象对游客行为意愿的影响机制研究——以贺兰山东麓葡萄产业旅游为例[J].中国软科学,2016(8):50-61.

[20]张红梅,宋莉,孙红梅.贺兰山东麓葡萄酒旅游开发模式初探[J].中国林业经济,2012(5):10-13.

[21]曾春水,王磊,王灵恩.贺兰山东麓地区葡萄酒旅游产业创新发展路径研究[J].北方园艺,2019,426(3):173-181.

[22]丁文.贺兰山东麓葡萄酒业发展模式研究[D].北京:华北电力大学,2018.

[23]戴金枝,张亚楠,董玉峰,等.体验式葡萄酒旅游产业带形成演化的影响因素研究[J].酿酒科技,2019(12):126-129.

[24]马振.基于长三角潜在游客感知的葡萄酒旅游体验维度研究[J].中国酿造,2020,39(12):207-211.

[25]高孟如.大数据时代产业融合创新研究[D].成都:西华大学,2017.

[26]范周.文旅融合的理论与实践[J].人民论坛·学术前沿,2019,8(11):43-49.