酱香大曲是酱香型白酒酿造生产的糖化发酵剂、生香剂[1],是酿酒过程中重要的微生物、酶类、香气物质及其前体物质的主要来源,对酱香型白酒质量有着重要贡献。酱香大曲的制作特征包括生料制曲、自然网罗微生物、季节性强、堆积培养、培养周期长,其中堆积培养是大曲培养的共同特点[2],根据工艺和产品特点的需要,通过堆积培养和翻曲来调节和控制各阶段的品温,借以控制微生物的种类、代谢和生长繁殖。在酱香大曲的培菌发酵阶段,曲坯品温逐渐上升至60 ℃以上的高温[3],是传统酱香型白酒工艺特点“四高两长”之一,是酱香大曲独有的制曲方式[4-5];同时,安曲、翻曲环节是酱香大曲生产的重要操作环节,通过长期生产经验发现,安曲、翻曲的堆曲模式决定了曲坯保温、排潮效果,对大曲质量有着重要影响[6]。传统酱香大曲在安曲、翻曲时,一般堆曲模式采用“横三竖三交叉排列”进行堆置曲块,每层曲块均匀间隔堆置。而目前,国内外对高温大曲的研究热点主要集中大曲微生物组成与变化规律、产香机理,对大曲培菌阶段的研究也主要围绕机械翻去、曲间隔离或覆盖物料、曲块间距、制曲温度等方面影响研究[7-9],目前鲜见对大曲堆曲模式的质量影响研究。

本研究采用创新堆曲模式(innovative curve stacking mode,IM)与传统堆曲模式(traditional curve stacking mode,TM),利用析因试验,探索在安曲与翻曲环节采用不同堆曲模式对大曲质量的影响,确定大曲培菌发酵不同阶段更优的堆曲模式,为进一步提升大曲质量提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 材料

小麦、母曲、稻草:四川省古蔺郎酒厂有限公司。

1.1.2 化学试剂

氢氧化钠、邻苯二甲酸氢钾、碘液、盐酸溶液、斐林试剂、次甲基蓝、酒石酸钾钠、无水乙酸钠(均为分析纯):成都市科龙化工试剂厂。

1.2 仪器与设备

BSA224S电子天平:赛多利斯科学仪器有限公司;101-0EBS电热鼓风恒温干燥箱:北京市永光明医疗仪器有限公司。

1.3 试验方法

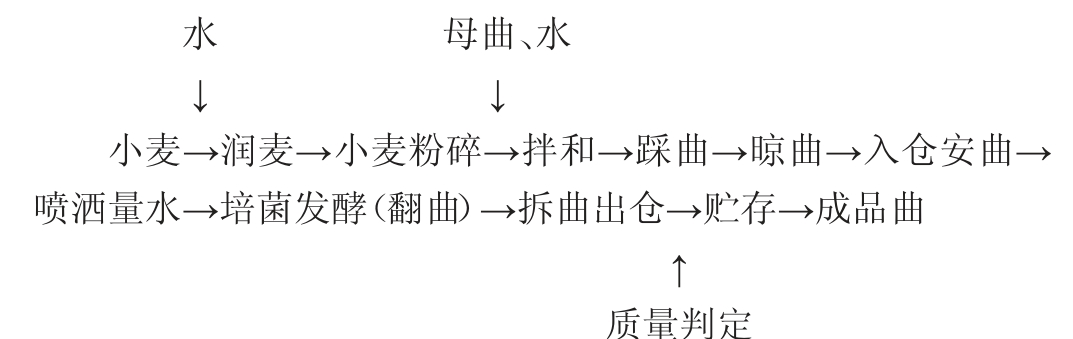

1.3.1 传统酱香大曲生产工艺流程及操作要点

操作要点:

a)润麦:小麦加水润麦,夏季润麦水使用常温自来水,用水量为原料的10%以内,润麦时间20 h左右。

b)小麦粉碎:采用粉碎机进行粉碎,粉碎度感官要求“烂心不烂皮,呈梅花瓣状”。

c)拌和:将粉碎后的粗麦粉,加入原料3%~8%的母曲和32%~40%水进入绞龙搅拌均匀,感官要求达到用手捏成团不粘手,无疙瘩及白色粉末。

d)踩曲:将拌匀曲料装入曲模内,踩制成为曲坯,要求成型曲坯四周紧中间稍松、光滑平整、无缺角、边毛高度要一致。

e)晾曲:将踩好成型的曲坯整齐有序、横竖成列、预留间隙的摆放在晾堂,待曲坯表面水分收浆后转入发酵仓,晾曲时间在40 min以内。

f)入仓安曲:曲坯转入发酵仓,传统方式在发酵仓地面和墙壁辅一定厚度的稻草,将曲坯按“横三竖三交叉排列”方式进行安放堆置,曲坯之间、层与层之间使用稻草间隔,一般堆置5层5列。

g)喷洒量水:曲坯入仓安曲完成后,在曲堆的顶部喷洒量水,量水为常温自来水,用量为原料5%以内。

h)培菌发酵:安曲、喷洒量水后,关闭门窗进行保温培菌发酵,微生物逐渐在曲表面繁殖,曲堆品温逐渐上升,最高温度在60 ℃以上,在过程中可通过翻曲来调节曲坯的温度、湿度。

i)拆曲出仓:曲坯再发酵仓内培菌发酵40 d后,品温降到接近室温时,曲块大部分已经干燥,即可拆曲出房,要求将曲坯上的粘连稻草清除干净。

j)贮存:曲坯拆曲出仓后,转至储曲房储存6个月以上,即得酱香大曲成品。

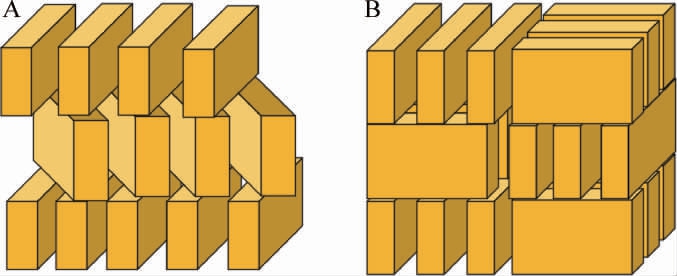

1.3.2 堆曲模式

本研究基于长期生产经验,结合空气动力学的原理,提出了一种名为“叠层反向倾斜排列”的创新堆曲模式。如图1A所示,主要技术是在曲块培菌发酵各次翻曲环节,同层曲块同向倾斜20°~60°排列,不同层曲块呈倾角45°交叉排列,形成“叠层反向倾斜排列”;同列从下往上每层曲块之间的间隙逐渐减小(下宽上窄)。如图1B所示,与“横三竖三交叉排列”传统堆曲模式相比,“叠层反向倾斜排列”堆曲模式的技术原理可使每块曲块承受压力均衡,减少发酵曲块变形,利于曲坯水分挥发及后火期温度稳定;“下宽上窄”有利于下层曲块的排潮,上层曲块的保湿,利于整个曲堆的温湿度与氧气合适。与“横三竖三交叉排列”传统堆曲模式相比,创新堆曲模式整体排潮效果更优、操作更加便捷。

图1 酱香大曲堆曲模式

Fig.1 Stacking patterns of Jiangxiang Daqu

A:叠层反向倾斜排列;B:横三竖三交叉排列。

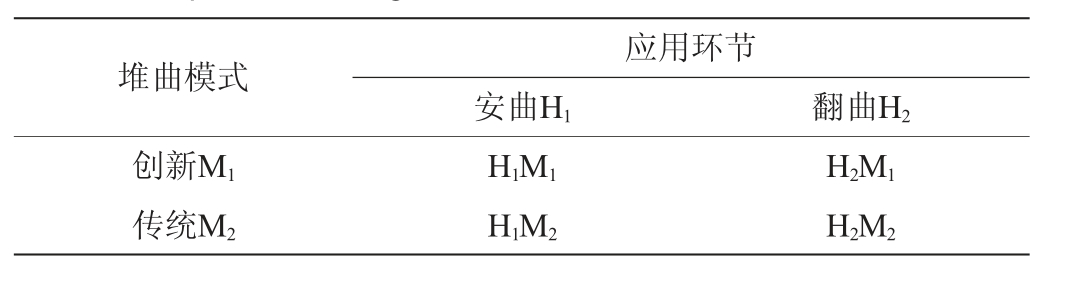

1.3.3 试验设计

通过利用一种创新堆曲模式(IM)与传统堆曲模式(TM),在不同应用环节(即安曲、翻曲环节)进行析因试验[10],以不同应用环节(H)与堆曲模式(M)为影响因素,设计2因素2水平析因试验见表1。

表1 堆曲模式与应用环节析因试验设计

Table 1 Factorial experiments design of stacking patterns and production segments

堆曲模式创新M1传统M2应用环节安曲H1 翻曲H2 H1M1 H2M1 H1M2 H2M2

为确保研究结果科学严谨、可行,试验遵循控制变量原则、重复性原则、对照性原则,设置试验A、B、C、D组共4个生产试验组合见表2。同一生产班组内开展生产试验,每天A、B、C、D组4个试验组同时生产,每天每组生产1间发酵仓,连续生产16 d,每组共生产150 t,以每组生产16间作为实验平行。尽可能排除环境、投粮、润粮、麦料粉碎度等影响因素[11],保证试验变量单一、可控,避免试验结果的偶然性。每天固定时间使用温度计和湿度计分别对大曲发酵过程中的大曲品温、曲堆相对湿度进行检测。

表2 堆曲模式试验组合

Table 2 Tests combination of stacking patterns

试验组合 试验组别 堆曲模式H1M1 H1M2 A组B组H2M1 H2M2 C组D组安曲、翻曲均为“叠层反向倾斜排列”安曲为“叠层反向倾斜排列”翻曲为“横三竖三交叉排列”安曲为“横三竖三交叉排列”翻曲为“叠层反向倾斜排列”安曲、翻曲均为“横三竖三交叉排列”

1.3.4 大曲理化指标测定方法

水分测定:采用快速烘干法[12];酸度测定:采用酸碱中和法[12];糖化力测定:参照轻工行业标准QB/T 4257—2011《酿酒大曲通用分析方法》[12]中的方法。

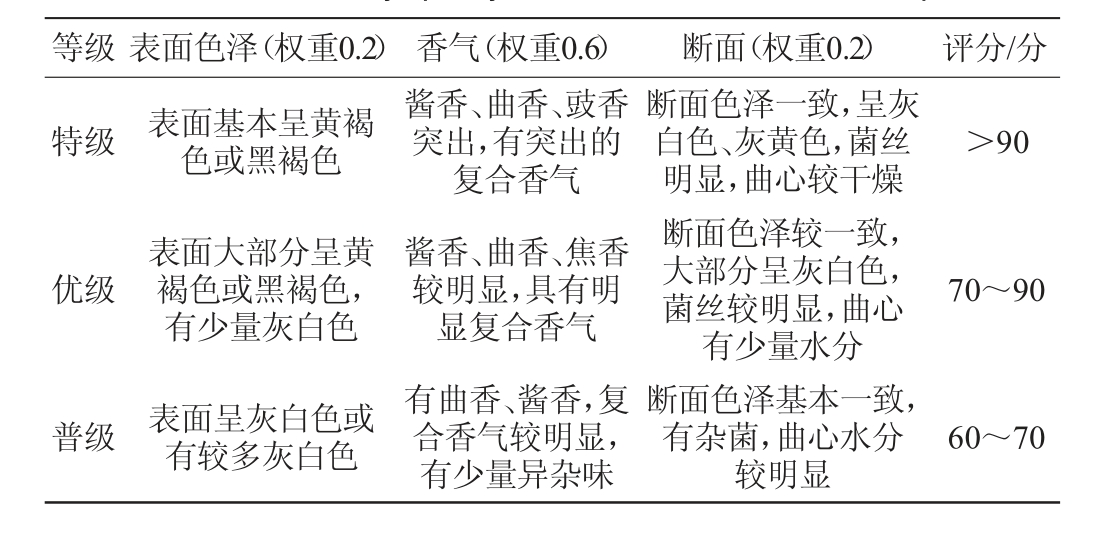

1.3.5 大曲质量鉴定

大曲质量评价指标包含理化指标和感官指标两部分,以“感官为主,理化为辅”。大曲理化指标要求符合水分≤13.0%,酸度≤3.0 mmol/10 g,糖化力50~400 mg/(g·h)。由5名以上鉴定技术人员对大曲表面色泽、香气、断面等方面进行感官评定,大曲感官指标评价标准见表3。

表3 大曲感官质量评价标准

Table 3 Sensory quality evaluation standards of Daqu

等级 表面色泽(权重0.2) 香气(权重0.6) 断面(权重0.2) 评分/分特级 表面基本呈黄褐色或黑褐色>90优级表面大部分呈黄褐色或黑褐色,有少量灰白色70~90普级 表面呈灰白色或有较多灰白色酱香、曲香、豉香突出,有突出的复合香气酱香、曲香、焦香较明显,具有明显复合香气有曲香、酱香,复合香气较明显,有少量异杂味断面色泽一致,呈灰白色、灰黄色,菌丝明显,曲心较干燥断面色泽较一致,大部分呈灰白色,菌丝较明显,曲心有少量水分断面色泽基本一致,有杂菌,曲心水分较明显60~70

1.3.6 大曲成型率计算公式

1.3.7 数据处理

利用Excel 2016、IBM SPSS Statistics 26.0等统计软件进行数据处理、分析、作图。

2 结果与分析

2.1 不同堆曲模式对曲坯温湿度的影响

大曲培菌发酵过程中的大曲品温和仓内湿度变化是反映酱香型大曲发酵情况的重要标志,也是酱香型大曲发酵过程不可缺少的关键性控制因素[13]。

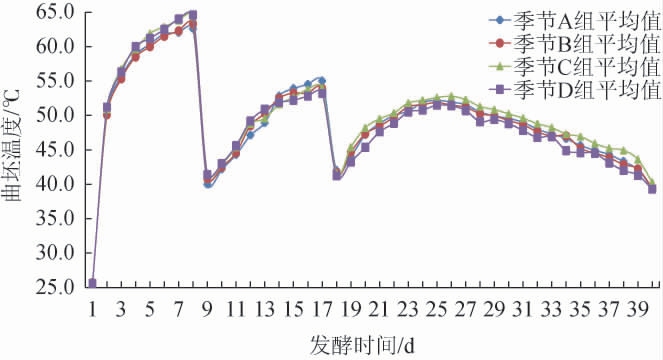

2.1.1 不同堆曲模式对曲坯温度的影响

高温制曲是酱香型白酒风格的关键,大曲在合适品温、水分等条件下,才能使微生物得以良好生长及生化反应的正常进行[14]。由图2可知,不同组别的大曲在发酵过程中品温变化趋势均符合“前缓、中挺、后缓落”规律[15],但发酵顶温和后火期温度有所差异,其中发酵顶温A、B组低于C、D组,这是由于A、B组的创新堆曲模式,曲坯间隔均匀、空气流通好,发酵前期曲坯表面水分散发快,导致曲坯升温较缓慢,顶温较低。C、D组的传统堆曲模式发酵时曲块更紧密,曲堆保温效果好,发酵前期曲块升温过快,顶火温度不易控制。后火期温度稳定性最好是C组,A、B组次之,D组稳定稍差,这是由于C组在安曲时采用传统堆曲模式,曲块间隔均匀且受力均匀,水分散失均匀,曲块变形小,保障了后火期温度稳定;D组在安曲和翻曲均采用传统堆曲模式,在安曲后曲堆保温保湿效果好,曲坯水分挥发慢,曲坯偏软、变形大,翻曲后由曲堆排潮效果差,水分挥发困难、不及时,导致曲块发酵时间延长,从而后火期温度波动较大。

图2 不同试验组曲坯温度在发酵过程中的变化Table 2 Changes of koji bricks temperature of different experimental group during fermentation process

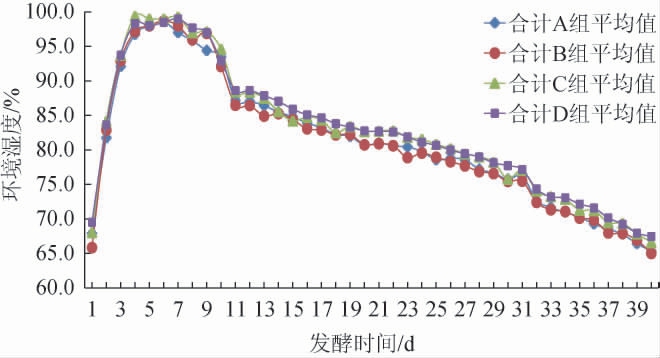

2.1.2 不同堆曲模式对曲坯发酵环境湿度的影响

发酵环境湿度指曲坯发酵环境干湿程度,一般主要受曲坯发酵过程品温与曲坯水分影响,是判断大曲发酵环境情况的重要指标[16]。一般发酵品温越高,蒸发的水汽越多,曲堆内曲坯发酵环境湿度越高[17]。

由图3可知,不同组别的发酵环境湿度变化趋势相同,而发酵前期发酵环境湿度A、B组低于C、D组,发酵后期D组最高,C组次之,其次是A、B组。

图3 不同试验组环境湿度在发酵过程中的变化

Fig.3 Changes of environment humidity of different experimental groups during fermentation process

A、B组安曲采用创新堆曲模式,发酵前期排潮效果好,曲坯水分挥发至曲堆以外,曲堆内发酵环境湿度小,曲坯表面水分散失早,到发酵后期曲坯水分不足,发酵环境湿度较小。

C、D组安曲采用传统堆曲模式,发酵前期排潮效果差,发酵前期品温高,曲坯水分挥发大,增加了发酵环境湿度;翻曲时C组翻曲后由于改为创新堆曲模式,排潮效果优于D组,C组到发酵中期曲坯水分基本挥发完全,发酵后期湿度小;而D组持续采用传统堆曲模式,曲堆排潮效果差,中期曲堆内一直处于高温高湿,曲坯水分挥发困难,导致发酵后期品温降低后,曲坯水分仍较大,从而发酵环境湿度高于其他组。

2.2 不同堆曲模式对大曲理化指标的影响

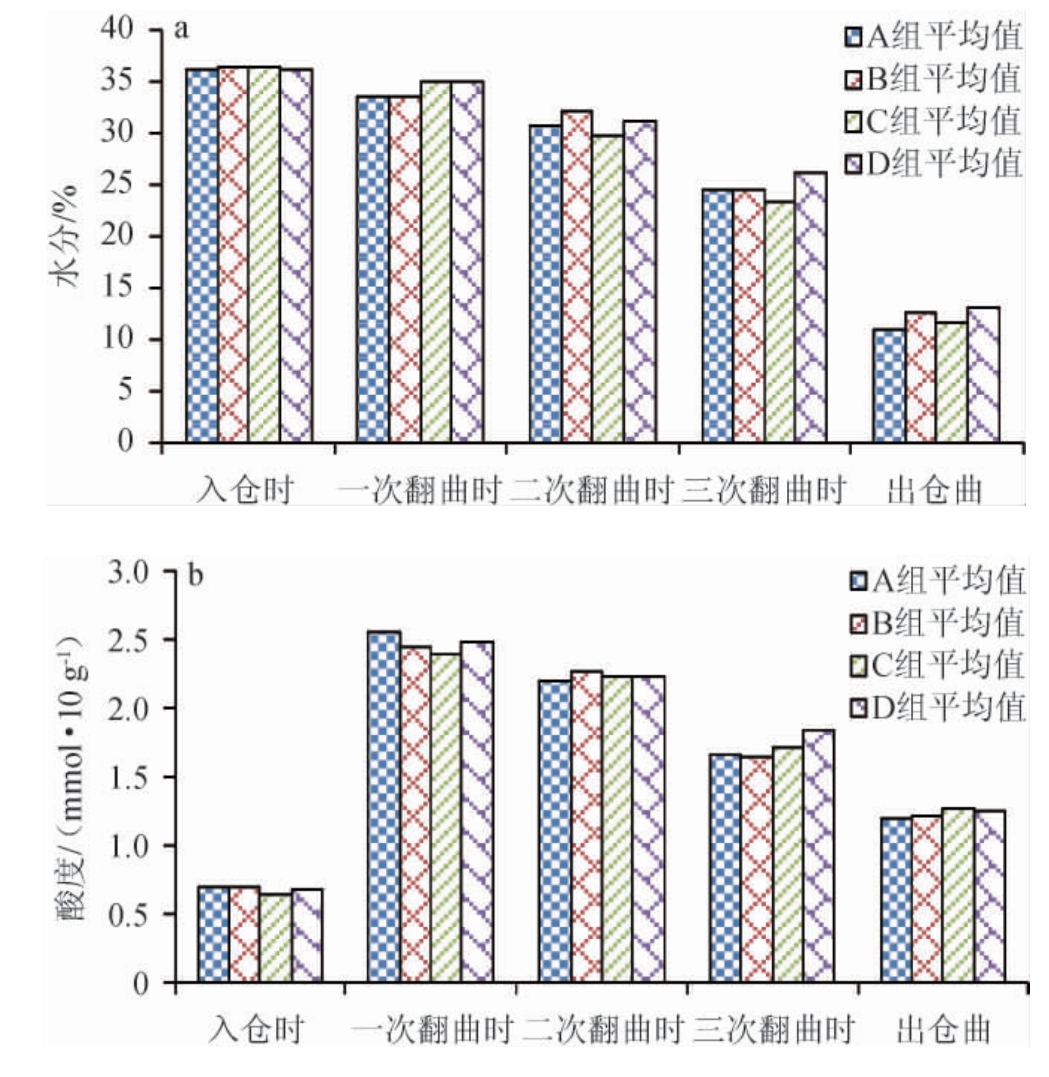

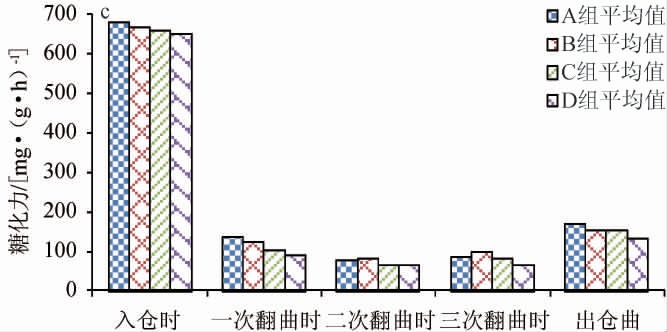

大曲水分在制曲过程中与微生物的生长和酶的生成密切相关,是大曲一个重要的指标,对大曲的培养和贮存起着关键性的作用[18-19]。大曲酸度能定性反映出大曲复合曲香物质的强弱程度,大曲酸度的形成主要来源于生酸微生物进行的有机酸代谢以及脂肪、淀粉和蛋白质的降解,酸度适当可一定程度上抑制杂菌,还可为有益微生物提供适宜的生长繁殖环境[20]。大曲糖化力是指大曲中具有糖化作用的酶及微生物将淀粉转化为糖分的能力,能够将淀粉转化为被酵母菌等所利用的可发酵性糖[21]。

各组别每间发酵仓在入仓、一次翻曲、二次翻曲、三次翻曲及出仓曲出仓时,抽样对大曲的水分、酸度、糖化力指标进行检测,结果见图4。由图4a可知,大曲培菌发酵过程的平均水分整体呈下降趋势,各组别下降幅度及出仓曲水分均呈C组>A组>B组>D组,其中水分下降速率在一次翻曲前A、B组高于C、D组,一次翻曲后C、A组高于B、D组,反映了创新堆曲模式对大曲水分挥发具有促进作用。由图4b可知,大曲培菌发酵过程的平均酸度变化呈先升后降的抛物线,各组别在各环节的酸度无明显差异。由图4c可知,大曲培菌发酵过程的平均糖化力整体呈先下降后略微上升,入仓至一次翻曲时A、B组下降幅度低于C、D组,出仓曲糖化力呈现A组>B、C组>D组,B、C组差异不明显。

图4 不同试验组在制曲过程中大曲水分(a),酸度(b)及糖化力(c)的变化

Fig.4 Changes of water contents (a), acidity (b) and saccharifying power (c) of Daqu with different experimental groups during Daqu-making process

2.3 不同堆曲模式对出仓曲感官质量的影响

2.3.1 不同堆曲模式对出仓曲成型率的影响

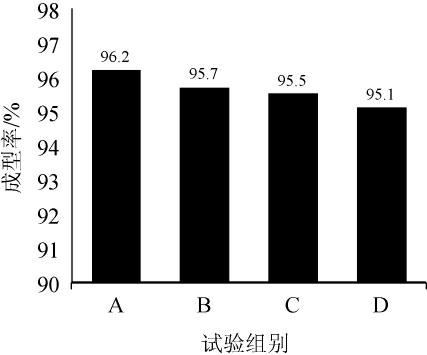

大曲成型率是反映发酵过程损耗的指标,一般作为成本考核指标。不同堆曲模式对出仓曲成型率的影响结果见图5。

图5 不同试验组大曲成型率对比

Fig.5 Comparison of forming rate of Daqu with different experimental groups

由图5可知,出仓曲成型率由大到小顺序为A组>B组>C组>D组。A组最高主要由于安曲、翻曲操作均采用创新堆曲模式,曲坯受力均匀,安曲后曲坯表面水分容易挥发,曲坯硬度大、变形小,翻曲时曲坯不易散烂。B组与A组一样,在安曲后曲坯硬度大,第一次翻曲操作时不易散烂,但由于翻曲采用传统堆曲模式,后续第二次翻曲存在一定程度散烂和变形。D组安曲、翻曲时采用传统堆曲模式,在发酵前期曲坯表面水分挥发困难,曲坯硬度偏小、变形大,翻曲操作时易出现曲坯掉角、断裂等现象,造成出仓曲的成型率低。C组与D组一样,在安曲后曲坯偏软,但翻曲时改采用创新堆曲模式,因曲坯安置方式统一,减少操作造成的掉角、断裂等现象,在翻曲采用创新堆曲模式后曲坯硬度增大,成型率较D组有所增加。

2.3.2 不同堆曲模式对出仓曲色泽的影响

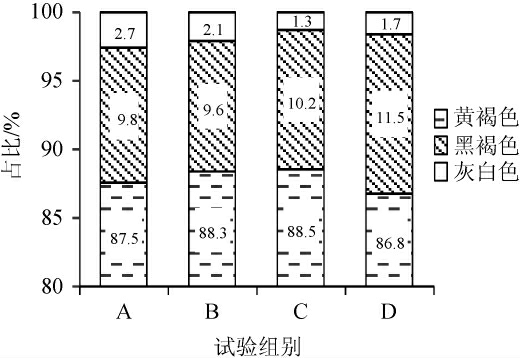

大曲色泽是指大曲表面所呈现的颜色,一般分为黄褐色、黑褐色、灰白色。不同色泽曲块的香味、理化特性、风味物质有所不同[22-23],优质大曲一般呈黄褐色,酱香、曲香浓郁,菌丝明显,糖化力大小合适[24]。出仓曲表面不同色泽的形成是由于曲坯在发酵仓内不同位置的温度、水分有差异,整仓色泽比例反映了曲堆发酵稳定及保温排潮操作的有效性。不同堆曲模式对出仓曲色泽的影响结果见图6。

图6 不同试验组大曲色泽对比

Fig.6 Comparison of color of Daqu with different experimental groups

由图6可知,出仓曲黄褐色比例由大到小顺序为C组>B组>A组>D组,黑褐色比例由大到小顺序为D组>C组>B组>A组,灰白色比例由大到小顺序为A组>B组>D组>C组。黑褐色比例D组最大,C组次之,其次是A、B组,D、C组黑褐色曲的形成主要是由于D、C组曲坯在翻曲前曲堆中心位置湿气重、溶氧少,曲坯发酵品温高,曲坯表面发生美拉德等生化反应产生大量黑色素,形成黑曲[25];在翻曲时,C组采用创新堆曲模式,曲坯能有效排潮,控制了持续热曲的时间,减少黑褐色曲产生。灰白色比例A组最大,B组次之,其次是C、D组,A、B组,灰白色曲的形成主要是翻曲前曲堆排潮过大,曲坯表面水分散失过快、热曲时间短;翻曲后A组曲坯水分持续散失,导致曲坯出现表面干皮,发酵品温低,而B组采用传统堆曲模式,曲坯能有效保湿,发酵品温较高,曲坯正常发酵。黄褐色比例C组最大,主要是由于采用“安曲传统堆曲,翻曲创新堆曲”模式,安曲后曲坯发酵前期,能保证大曲水分挥发适当,翻曲后曲堆保温排潮效果好,曲坯溶氧均匀,确保了曲坯正常的培菌发酵。

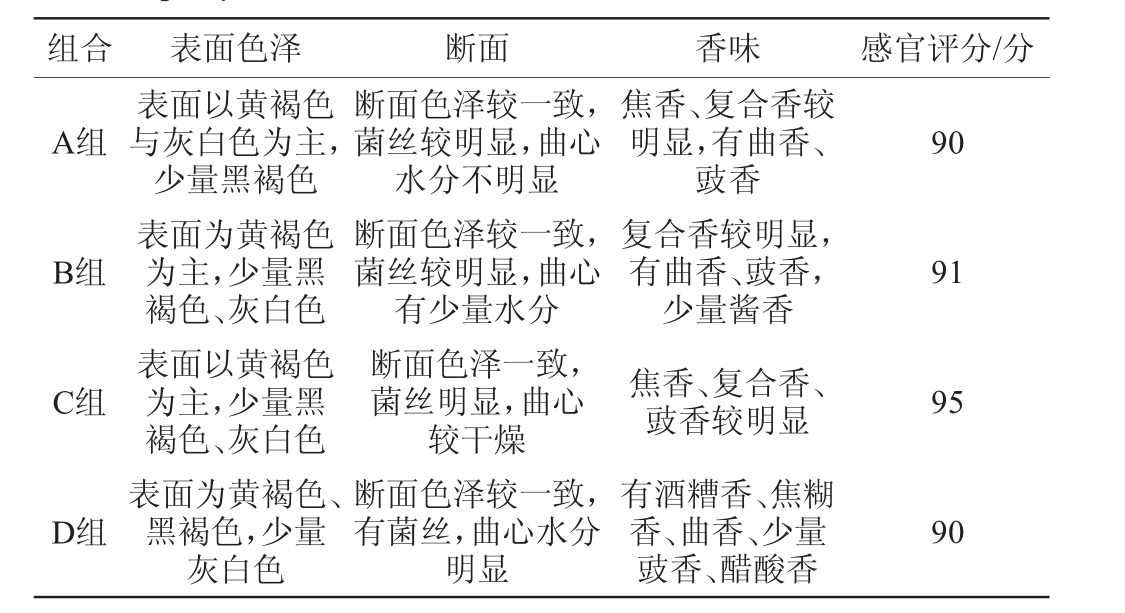

2.3.3 不同堆曲模式对出仓曲感官评分的影响

各组拆曲完成后,抽样对出仓曲进行感官鉴定评价[26],结果见表4。由表4可知,各组平均感官评分较高,其中C组感官评分最高,曲块表面为黄褐色为主,曲心较干燥,焦香、复合香、豉香较明显;其余三组感官评价略次,总体不同堆置环节采用不同堆曲模式大曲感官有一定规律性。C组感官评分最高,主要由于采用“安曲传统堆曲,翻曲创新堆曲”模式,使得发酵过程不同阶段的发酵条件更适宜,大曲能达到更加良好培菌发酵效果。其余三组的出仓曲均存在少部分的异常曲,B组出仓曲存在断面曲心存在湿润感、有少量水分;A组出仓曲存在较多灰白色曲块,断面菌丝不明显;D组出仓曲存在较多黑褐色曲块,少部分断面曲心水分重,香味不明显。

表4 不同试验组大曲感官评价结果

Table 4 Sensory evaluation results of Daqu with different experimental groups

组合 表面色泽 断面 香味 感官评分/分A组90 B组91 C组95 D组表面以黄褐色与灰白色为主,少量黑褐色表面为黄褐色为主,少量黑褐色、灰白色表面以黄褐色为主,少量黑褐色、灰白色表面为黄褐色、黑褐色,少量灰白色断面色泽较一致,菌丝较明显,曲心水分不明显断面色泽较一致,菌丝较明显,曲心有少量水分断面色泽一致,菌丝明显,曲心较干燥断面色泽较一致,有菌丝,曲心水分明显焦香、复合香较明显,有曲香、豉香复合香较明显,有曲香、豉香,少量酱香焦香、复合香、豉香较明显有酒糟香、焦糊香、曲香、少量豉香、醋酸香90

2.4 不同堆曲模式对大曲质量的影响

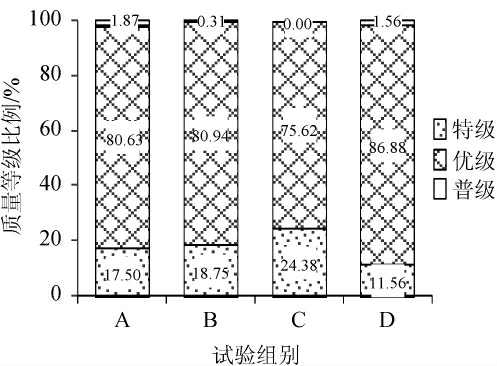

2.4.1 不同堆曲模式对出仓曲质量等级的影响

出仓曲质量等级是按质量标准以“感官为主,理化为辅”方式,根据感官鉴定和理化结果进行质量等级判定,评选整间出仓曲特级、优级、普级比例。不同堆曲模式对出仓曲质量等级的影响结果见图7。

图7 不同试验组大曲质量等级对比

Fig.7 Comparison of quality grades of Daqu with different experimental groups

由图7可知,出仓曲特级比例C组最高,B、C组次之,D组最低;普级比例D组最高,B、C组次之,C组无普级。说明C组培菌发酵模式大曲质量有明显提升,其主要由于气温高、空气湿度大,采用创新堆曲模式能更合理控制大曲发酵温湿度,为微生物生产创造条件,进而影响大曲质量。

2.4.2 不同堆曲模式对出仓曲质量等级的方差分析

利用双因素方差分析去研究应用环节和模式对于特级比例的影响关系,结果见表5。由表5可知,应用环节没有呈现出显著性(F=0.005,P=0.942>0.05),说明环节并不会对特级比例产生差异关系。模式呈现出显著性(F=7.203,P=0.009<0.05),说明主效应存在,模式会对特级比例产生差异关系。模式呈现出显著性,并且环节和模式的交互项呈现出显著性(F=10.654,P=0.002<0.05);进一步分析简单效应发现,在H1下,F1、F2差异不显著,说明在安曲环节,采用传统堆曲模式与创新堆曲模式对特级曲比例影响不大;在H2下,M1显著高于M2,说明在翻曲环节,采用创新堆曲模式的特级曲比例明显优于传统堆曲模式。

表5 析因试验设计双因素方差分析结果

Table 5 Variance analysis results of factorial experiments design

注:“**”表示差异极显著(P<0.01);“*”表示差异显著(P<0.05)。

差异源 平方和 自由度 均方 F 值 P 值环节(H)模式(M)环节×模式(H×M)误差0.391 534.766 791.016 4 454.688 1 1 1 6 0 0.391 534.766 791.016 74.245 0.005 7.203 10.654 0.942 0.009**0.002**

3 结论

本试验研究了酱香大曲不同堆曲模式对大曲质量的影响,为对比两种不同堆曲模式模拟应用于安曲与翻曲两个环节对大曲质量的影响,通过设计开展2因素2水平析因试验研究,分析大曲培菌发酵过程温湿度、理化指标变化和出仓曲的感官、理化指标及质量情况。结果表明,酱香大曲模拟采用“安曲传统堆曲模式,翻曲创新堆曲模式”进行培菌发酵生产,安曲后大曲发酵前期保温保潮效果好,发酵品温升温正常;翻曲后提升了后火期大曲的排潮能力,调控了灰白色、黑褐色曲块产生,出仓曲理化指标合理,感官黄褐色占比大,断面菌丝一致丰满,曲心干燥,酱香、曲香更突出,焦香、复合香、豉香较明显,出仓曲特级占比和整体评分最高,大曲质量最优。

由于酱香大曲生产是开放性生产,影响大曲质量的因素众多[27],本研究是模拟实际生产,数量相对较少,取得的阶段性成果仅供同行参考。创新堆曲模式可为调控大曲品质提供了更多生产借鉴,但对发酵大曲微生物及风味物质变化等机理还需进一步深入剖析。

[1]邓灿,高瑞杰,赵永威,等.高温大曲感官指标与理化指标、微生物群落和挥发性物质的关联研究[J].食品与发酵工业,2022,48(23):78-85.

[2]沈怡方.白酒生产技术全书[M].北京:中国轻工业出版社,2007:57.

[3]何猛超,任义平,熊林,等.茅台地区不同高温大曲微生物群落结构解析[J].中国酿造,2022,41(6):51-57.

[4]崔利.形成酱香型酒风格质量的关键工艺是“四高两长,一大一多”[J].酿酒,2007,34(3):24-35.

[5]刘茗铭,赵金松,边名鸿,等.高温大曲中微生物的研究进展[J].酿酒,2021,48(5):8-11.

[6]胡宝东,王晓丹,王婧,等.酱香型大曲生产工艺与大曲品质的关系研究[J].食品工业,2016,37(2):260-264.

[7]李大鹏,刘建华,张晓山,等.北大仓高温大曲不同培养方式的对比分析[J].酿酒,2022,49(4):109-112.

[8]明红梅,刘宇驰,卓毓崇,等.制曲温度对酱香型大曲质量的影响[J].中国酿造,2010,29(7):157-160.

[9]冯佳婷,陆震鸣,时伟,等.不同培养温度对大曲微生物群落结构、酶活及挥发性化合物的影响[J].应用与环境生物学报,2021,27(3):760-767.

[10]程敬丽,郑敏,楼建晴.常见的试验优化设计方法对比[J].实验室研究与探索,2012,31(7):7-11.

[11]杨理章,倪德让,杨玉波,等.液液微萃取结合气质联用技术分析高温大曲中风味物质[J].中国酿造,2022,41(8):223-228.

[12]中华人民共和国工业和信息化部.QB/T 4257—2011 酿酒大曲通用分析方法[S].北京:中国标准出版社,2011.

[13]沈毅,陈波,张亚东,等.影响高温大曲质量的关键控制点[J].酿酒科技,2019(8):17-21.

[14]崔利.酱香型高温大曲的高温多水微氧或缺氧与曲药质量的关系[J].酿酒科技,2007(4):76-79.

[15]王永辉,张春香,聂正东,等.翻曲次数对酱香高温大曲品质的影响分析[J].酿酒科技,2022(3):77-82.

[16]张芸曌.中高温大曲主发酵期微生物群落与环境因子及理化性质的关联性研究[D].自贡:四川轻化工大学,2019.

[17]沈世明,梁明锋,张娇娇,等.酱香高温大曲风味轮的初步构建及其香气特征分析[J].食品与发酵工业,2023,49(1):73-78.

[18]张志刚,李长文.高温大曲生产技术进展及发展趋势[J].中国酿造,2013,32(6):9-11.

[19]李喆,冯海燕,吴德光,等.高温大曲发酵过程中理化指标及风味变化规律的研究[J].酿酒科技,2022(10):40-45.

[20]高银涛,何璇,余博文,等.白酒固态双边发酵糖化机理及其对发酵过程的影响[J].食品与发酵工业,2021,47(13):92-97.

[21]王西,陈波,张亚东,等.高温大曲安曲投入老草的应用研究[J].酿酒科技,2020(12):88-91.

[22]罗帅.酱香型大曲中黑曲形成机制及抑菌性能解析[D].无锡:江南大学,2022.

[23]GAN S H,YANG F,SAHU S K,et al.Deciphering the composition and functional profile of the microbial communities in Chinese Moutai liquor starters[J].Front Microbiol,2019,10:1540.

[24]侯强川,王玉荣,王文平,等.茅台和尧治河高温大曲细菌群落结构差异及功能预测[J].食品与发酵工业,2022,48(1):36-44.

[25]唐佳代,刘力萍,龙亚飞,等.不同感官特性酱香大曲细菌群落结构与理化特性研究[J].中国酿造,2022,41(1):138-142.

[26]炊伟强.大曲传统感官评价与其内在质量、理化指标的关系[D].无锡:江南大学,2010.

[27]沈毅,陈波,张亚东,等.影响高温大曲质量的关键控制点[J].酿酒科技,2019(8):17-21.