白酒的生产原料种类很多,包括高粱、玉米、大米、小麦、糯米等[1]。而在这些生产原料中,高粱的应用最为广泛,俗语云:“好酒离不开红粮”,可见高粱是酿造白酒的最佳原料[2]。我国高粱种类繁多,种植地域分布广,根据淀粉结构的不同可以分为糯高粱和粳高粱,粳高粱多产于北方,糯高粱多产于南方[3]。

高粱作为白酒酿造的物质基础,不同的高粱品种,其分子组成、理化指标、香气成分、糊化发酵特性都存在差异,因此酿造出的白酒质量也有所不同[4]。糯高粱的出酒率和优质酒率都较粳高粱要好,酱香型白酒主要是利用糯高粱为酿酒原料,目前国内茅台、郎酒、习酒、武陵酒等优质酱香型白酒企业均选用优质糯高粱作为酿造原料[5-6]。

本研究主要对红缨子、冀酿2号、红茅6号3个糯高粱品种在酱香型白酒酿造过程中进行对比研究,探究不同酿酒轮次中的理化参数,堆积发酵过程,窖内发酵过程的差异,同时对所产基酒理化、正丙醇、出酒率进行对比分析,为探究出最适合酱香型白酒工艺酿造的糯高粱品种提供参考和指导。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

红缨子高粱:产自四川地区;冀酿2号、红茅6号高粱:产自河北地区。

谷壳:产自湖南常德地区;高温大曲:产自四川地区。

碘、碘化钾、石油醚、盐酸、氢氧化钠(均为分析纯):成都市科龙化工试剂厂;支链淀粉、直链淀粉标准品:北京索莱宝科技有限公司;无水乙醇(分析纯):国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

Agligent7890A型气相色谱(gaschromatography,GC)仪:美国安捷伦公司;Soxtec 2055型索氏抽提仪、Kjeltec2200型全自动凯氏定氮仪:丹麦福斯集团;AUY120型电子精密分析天平:日本岛津公司;DK-S16型水浴锅:上海浦东荣丰科学仪器公司;101-3AB型电热鼓风干燥箱:天津市泰斯特仪器有限公司;F9型数显温度计:深圳市拓尔为电子科技有限公司。

1.3 方法

1.3.1 酱香型白酒生产

选用新厂某车间的4个班组进行,将红缨子、冀酿2号、红茅6号高粱分别投入生产使用,每个高粱品种生产窖池保持一致,生产过程采用武陵酒酱香型生产工艺[7],整粒泡粮,1年一个生产周期,2次投料,9次蒸煮,8次发酵,7次取酒。除高粱品种不同外,其余操作和工艺参数保持一致。

1.3.2 高粱原料理化指标检测方法

水分含量:参照GB 5009.3—2016《食品中水分的测定》进行测定[8];蛋白质含量:参照GB 5009.5—2016《食品中蛋白质的测定》进行测定[9];脂肪含量:参照GB 5009.6—2016《食品中脂肪的测定》进行测定[10];单宁含量:参照GB/T 15686—2008《高粱单宁含量的测定》进行测定[11];总淀粉含量:参照GB 5009.9—2016《食品中淀粉的测定》进行测定[12];直链、支链淀粉含量:采用双波长分光光度扫描法测定[13]。

1.3.3 堆积发酵过程理化指标检测方法

按照参考文献[14]的方法对糟醅理化指标进行检测,水分采用烘干法,酸度采用酸碱滴定法,淀粉采用斐林试剂法。

堆积、窖内温度采用数显温度计进行测定。

按照参考文献[15]的方法计算出酒率,计算公式如下:

由3名国家级白酒评委、7名省级白酒评委组成的尝评委员会对基酒进行尝评定级出优质酒,优酒率计算公式如下:

1.3.4 基酒理化指标检测方法

总酸、总酯含量:参照GB/T 10345—2007《白酒分析方法》的方法进行测定[16]。

正丙醇含量:按照参考文献[17]的方法采用气相色谱法进行测定。

1.3.5 数据处理

采用Origin 9.5作图、数据采用SPSS 25.0进行方差分析,以P<0.05为差异显著,多重比较采用Duncans新复极差法进行比较,测定结果以“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 3种糯高粱原料理化特性对比

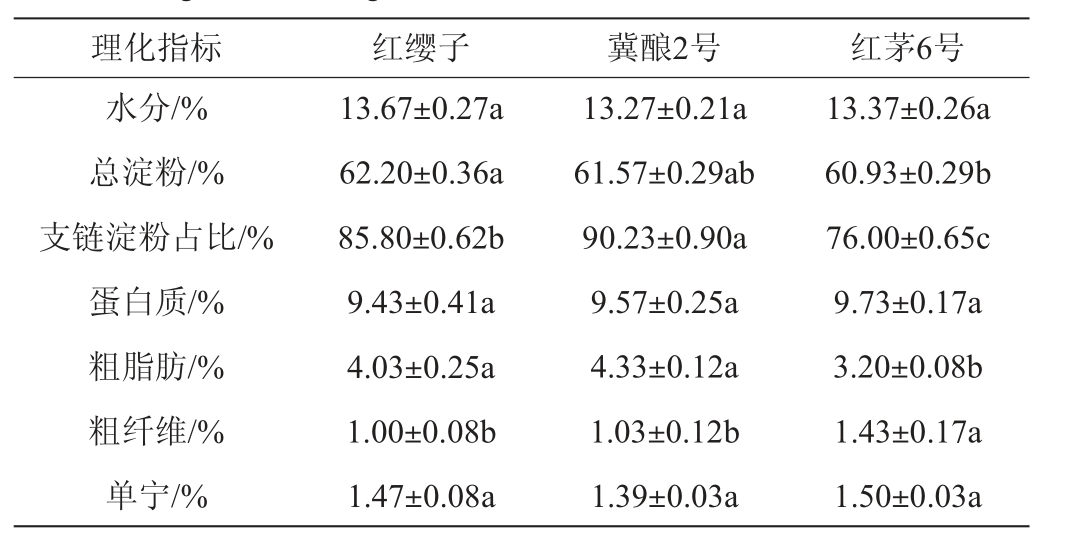

高粱中含淀粉、蛋白质、脂肪、单宁、灰分及粗纤维等,不同品种高粱因其组成成分和淀粉特性的不同,其酿酒特性也不同[18]。对3种糯高粱原料理化特性进行对比,结果见表1。

表1 3种糯高粱原料理化特性对比

Table 1 Comparison of physicochemical characteristics of 3 varieties of glutinous sorghum raw materials

注:同行不同字母表示差异显著(P<0.05)。下同。

理化指标 红缨子 冀酿2号 红茅6号水分/%总淀粉/%支链淀粉占比/%蛋白质/%粗脂肪/%粗纤维/%单宁/%13.67±0.27a 62.20±0.36a 85.80±0.62b 9.43±0.41a 4.03±0.25a 1.00±0.08b 1.47±0.08a 13.27±0.21a 61.57±0.29ab 90.23±0.90a 9.57±0.25a 4.33±0.12a 1.03±0.12b 1.39±0.03a 13.37±0.26a 60.93±0.29b 76.00±0.65c 9.73±0.17a 3.20±0.08b 1.43±0.17a 1.50±0.03a

由表1可知,3种糯高粱的水分含量均<14%,且无显著性差异(P>0.05);红缨子高粱的总淀粉含量与冀酿2号差异不显著(P>0.05),但显著高于红茅6号(P<0.05);3种糯高粱支链淀粉占比依次为冀酿2号>红缨子>红茅6号,三者之间差异显著(P<0.05),支链淀粉含量占比越高,对蒸煮糊化更为有利。3种糯高粱的蛋白质含量、单宁含量差异不显著(P>0.05);红茅6号的粗脂肪含量显著低于其他2种高粱(P<0.05),其粗纤维含量显著高于其他2种高粱(P<0.05)。

2.2 3种糯高粱发酵过程理化指标分析

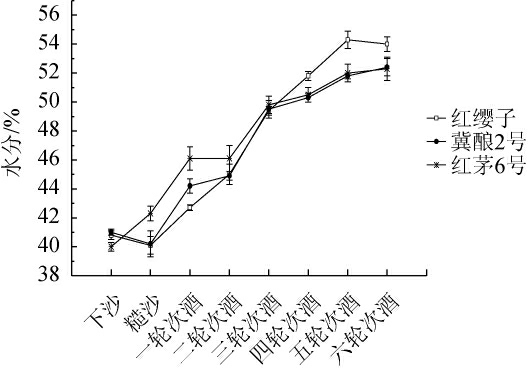

2.2.1 3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅水分含量分析

酱香型白酒发酵过程中,糟醅的水分是其工艺的关键控制点之一,糟醅水分过多或过少都会对后续发酵造成重大影响[19]。堆积水分过高会导致糟醅较黏,透气性差,导致堆积发酵升温困难,最终导致堆积时间延长而酸度升高;堆积水分过低,不利于糟醅的蒸煮糊化,同时不能满足微生物对水分的需求,而造成发酵异常。3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅水分含量的变化见图1。

图1 3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅水分含量的变化

Fig.1 Water contents changes of fermented grains during stacking fermentation process of 3 varieties of glutinous sorghum

由图1可知,随着酿酒轮次的增加,糟醅水分不断上升,3种糯高粱糟醅水分的变化趋势基本一致。在糙沙至二轮次酒期间,红茅6号的糟醅水分高于其他2种高粱,说明其吸水性能较高,使糟醅水分提高较为迅速;三轮次酒时,3种糯高粱的糟醅水分基本一致;从四轮次酒开始,红缨子高粱的糟醅水分含量(51.8%)迅速上升,并开始高于其他2种高粱。

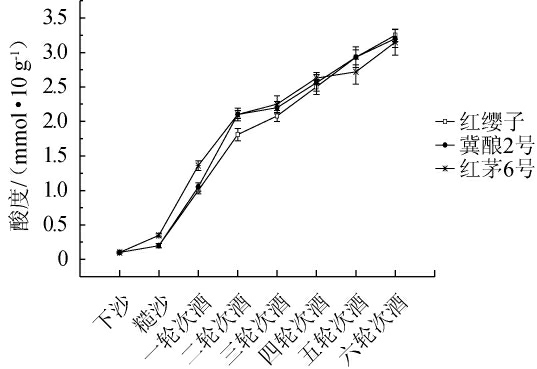

2.2.2 3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅酸度分析

适宜的酸度不仅有利于淀粉糊化和糖化作用,还可以抑制杂菌生长繁殖,有利于酵母菌生长,而且酸类物质还是形成酱香型大曲酒香味物质的前驱物质[20]。如果酸度过低,会造成堆积和窖内发酵升温过快,升酸幅度增大;如果酸度过高,抑制了有益微生物的生长繁殖,造成窖内发酵异常。3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅酸度变化见图2。

图2 3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅酸度的变化

Fig.2 Acidity changes of fermented grains during stacking fermentation process of 3 varieties of glutinous sorghum

由图2可知,在发酵过程中糟醅酸度随着酿酒轮次的增加而逐渐增加,在下沙和糙沙期间,3种糯高粱糟醅酸度变化不大;从一轮次酒开始,3种糯高粱糟醅酸度开始迅速上升,从三轮次酒开始,上升趋势开始变缓慢,说明一轮次酒是控制堆积酸度的关键轮次。在二轮次酒之前,红茅6号堆积酸度较其他2种高粱高,这与糟醅水分的变化趋势相呼应;从三轮次酒开始,3种糯高粱糟醅酸度差异不大。

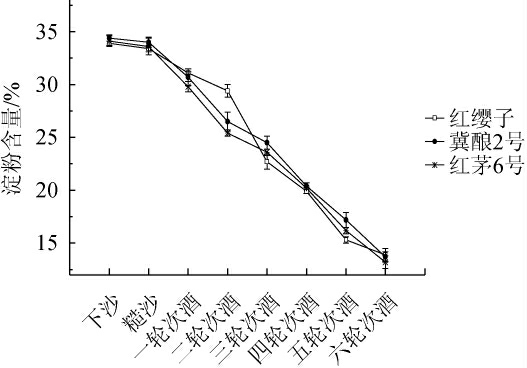

2.2.3 3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅淀粉含量分析

窖池内酒醅中的淀粉含量是酒精发酵的物质基础。微生物代谢产生酒精需要足够的淀粉转化成微生物可以直接利用的碳源[21]。淀粉可以稀释糟醅的酸度和水分,同时可以根据糟醅淀粉的消耗情况对发酵情况进行判定,从而通过调整工艺操作来保证正常的发酵状态。3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅淀粉含量变化见图3。

图3 3种糯高粱堆积发酵过程中糟醅淀粉含量的变化

Fig.3 Starch contents changes of fermented grains during stacking fermentation process of 3 varieties of glutinous sorghum

由图3可知,3种糯高粱在下沙和糙沙期间糟醅淀粉降低较少,但随着酿酒轮次的增加,糟醅淀粉含量逐渐下降,而且下降速度增快。下沙、糙沙期间,3种糯高粱堆积淀粉差异不大;一轮次酒开始,冀酿2号、红茅6号堆积淀粉开始迅速下降,说明微生物繁殖代谢活动开始较为旺盛,所以淀粉消耗开始较多;而红缨子高粱一轮次酒、二轮次酒堆积淀粉下降较慢,从三轮次酒开始,红缨子堆积淀粉迅速下降,说明此轮次开始,微生物代谢开始增强;三轮次酒之后,3种糯高粱堆积淀粉下降趋势基本一致,到六轮次酒时堆积淀粉差异不大。

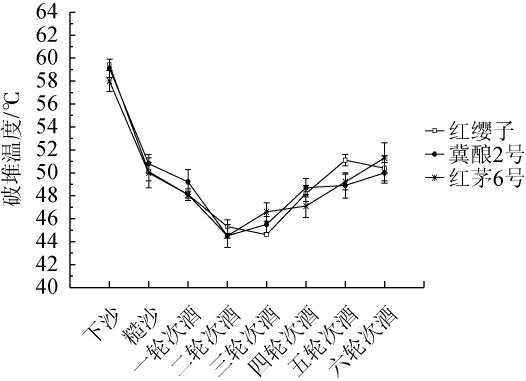

2.2.4 3种糯高粱堆积发酵过程中破堆温度分析

堆积发酵过程是酱香型白酒的重要工序之一,为酱香型白酒独特风格提供了必要的物质准备,是酱酒生产过程中不可忽略的重要工序环节[22]。堆积温度高,可以促使美拉德反应的产生,积累酱香风味化合物;堆积温度过低,会导致产酒酱香不突出,酒体风格不典型。3种糯高粱堆积发酵过程中破堆温度变化见图4。

图4 3种糯高粱堆积发酵过程中破堆温度的变化

Fig.4 Changes of breaking piles temperature during stacking fermentation process of 3 varieties of glutinous sorghum

由图4可知,随着酿酒轮次的增加,破堆温度呈现出先逐渐下降,后又慢慢上升的趋势,3种糯高粱在不同轮次的破堆温度变化趋势基本一致。说明3种糯高粱各轮次的堆积发酵过程中,微生物进行生长繁殖代谢的状况基本一致。

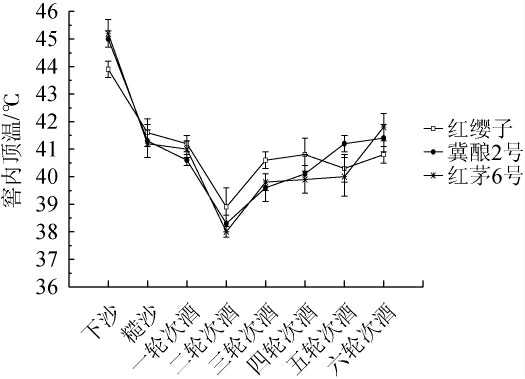

2.2.5 3种糯高粱窖内发酵过程中窖内顶温分析

窖内发酵是堆积发酵的后续发酵,通过厌氧发酵,最终形成酱香型白酒的不同轮次基酒的风味特征,对酱香型白酒风味物质形成具有重要作用[23]。窖内顶温是微生物在窖内发酵强弱的一个外在体现,如果窖内温度过低,达不到微生物最适发酵温度,会导致下轮次出酒异常。3种糯高粱堆积发酵过程中窖内顶温变化见图5。

图5 3种糯高粱窖内发酵过程中窖内顶温的变化

Fig.5 Changes of maximum temperature in cellar during stacking fermentation process of 3 varieties of glutinous sorghum

由图5可知,随着酿酒轮次的增加,窖内顶温呈现出先逐渐下降,最后趋于慢慢平稳的趋势。在下沙轮次,红缨子窖内顶温低于其他2种高粱;从糙沙开始红缨子窖内顶温开始高于其余2种高粱,且在二轮次酒至四轮次酒时,红缨子的窖内顶温与其他2种高粱的差异较大(P<0.05),说明在这几个酿酒轮次,红缨子高粱的窖内发酵动力较为充足,微生物在窖内的发酵较为活跃。从五轮次酒开始,红缨子高粱的窖内顶温开始低于其他2种高粱,冀酿2号高粱在五轮次酒窖内顶温最高,而红茅6号高粱在六轮次酒窖内顶温最高。

2.3 3种糯高粱出酒情况对比

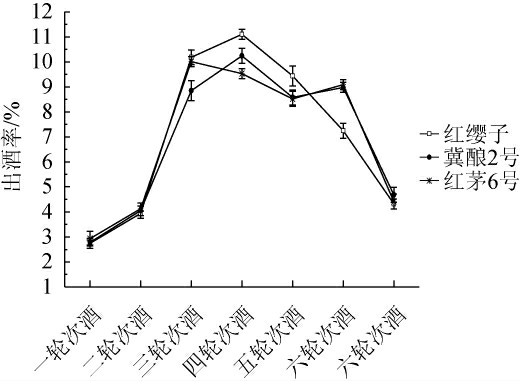

2.3.1 3种糯高粱不同轮次出酒率对比

跟踪3种糯高粱在不同酿酒轮次的出酒情况,将不同酿酒轮次的出酒酒精度均折合成55%vol进行计算,3种糯高粱在不同轮次的出酒率对比情况见图6。

图6 3种糯高粱在不同酿酒轮次出酒率的变化

Fig.6 Changes of liquor yield in different brewing rounds of 3 varieties of glutinous sorghum

由图6可知,随着酿酒轮次的增加,出酒率先逐渐增加,在四轮次酒达到最大值后,然后又逐渐下降。3种糯高粱出酒率的变化趋势一致,但出酒率的高低有所区别。一轮次酒、二轮次酒期间3种糯高粱的出酒率差异不大;从三轮次酒开始,红缨子的出酒率逐渐高于其他2种高粱;在四轮次酒、五轮次酒期间红缨子的出酒率要远高于其他2种高粱;从六轮次酒开始,红缨子高粱的出酒率逐渐低于其他2种高粱;五轮次酒至七轮次酒期间,冀酿2号和红茅6号的出酒率差异不大。

三轮次酒至五轮次酒是酱香型白酒中出酒最高的三个轮次酒,也是酒质最好,最容易出现优质酒的轮次,堪称轮次酒中的黄金轮次。由图6可知,对比三轮次酒至五轮次酒的合计出酒率,红缨子(30.72%)>红茅6号(28.06%)>冀酿2号(27.67%),说明红缨子酿酒出现的优质酒较多。

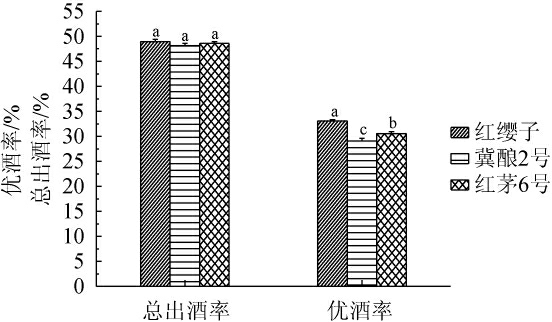

2.3.2 总出酒率和优酒率对比

将一轮次酒至七轮次酒的出酒率合计成总出酒率,将基酒尝评委员会定级为优级酒的酒样合计为优酒率,3种糯高粱的总出酒率和优酒率对比情况见图7。

图7 3种糯高粱的总出酒率和优酒率

Fig.7 Total liquor yield and excellent liquor rate of 3 varieties of glutinous sorghum

由图7可知,对比3种糯高粱的总出酒率,红缨子(48.97%)>红茅6号(48.61%)>冀酿2号(48.15%),但通过显著性比较,三者之间的差异性不显著(P>0.05)。对比3种糯高粱的优酒率,红缨子的优酒率显著大于其他2种糯高粱(P<0.05),其优酒率达到了33.10 %;冀酿2号的优酒率最低,为29.10%。可以发现红缨子优酒率最高,这是由于其三轮次酒至五轮次酒的出酒率最高,这三个轮次的酒质是最好的,评定的优质酒都是出自这三个轮次。

2.4 3种糯高粱基酒理化指标分析

2.4.1 基酒总酸含量对比

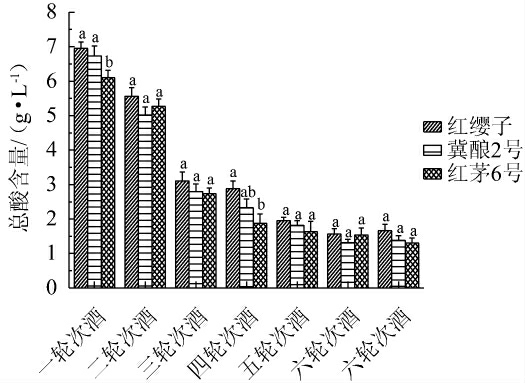

酱香型白酒的酸度较其他香型白酒酸度偏高,酸类物质是酱香型白酒的重要物质之一,其作用可以催化酒体老熟,增强酒体后味,调节酒体浓厚感[24]。3种糯高粱基酒总酸对比情况见图8。

图8 3种糯高粱基酒总酸含量

Fig.8 Total acid contents in base liquor of 3 varieties of glutinous sorghum

由图8可知,随着酿酒轮次的增加,基酒的总酸含量呈现先降低后趋于稳定的趋势,一轮次酒、二轮次酒的总酸含量最高,从五轮次酒开始,基酒总酸变化不大。红缨子一轮次酒总酸含量显著高于冀酿2号(P<0.05),但在其他轮次酒中,总酸含量差异不显著(P>0.05);红缨子一轮次酒、四轮次酒总酸含量显著高于红茅6号(P<0.05),在其他轮次酒总酸含量差异不显著(P>0.05)。

2.4.2 基酒总酯含量对比

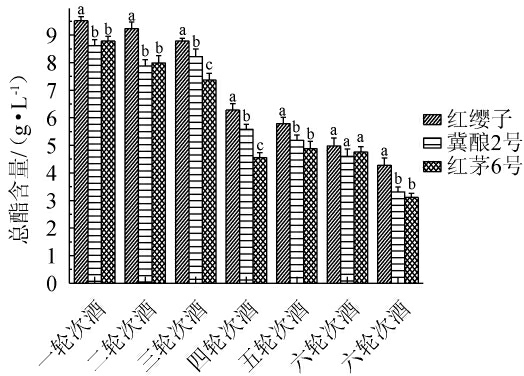

酯类是具有芳香性气味的挥发性化合物,是构成白酒香味的主要物质,对形成酱酒的典型体起决定性的关键作用[25]。3种糯高粱基酒总酯含量对比情况见图9。

图9 3种糯高粱基酒总酯含量

Fig.9 The total ester contents in base liquor of 3 varieties of glutinous sorghum

由图9可知,随着酿酒轮次的增加,基酒的总酯呈现逐渐降低的趋势,前三个轮次基酒总酯含量明显高于后面四个轮次基酒总酯含量。除六轮次酒外,其余轮次3种糯高粱品种各轮次基酒总酯含量有所差异,红缨子的基酒总酯含量显著高于其他2种高粱(P<0.05);冀酿2号的三轮次酒、四轮次酒基酒总酯含量显著高于红茅6号(P<0.05),其余轮次这两种高粱基酒总酯含量无显著性差异(P>0.05)。

2.4.3 基酒正丙醇含量对比

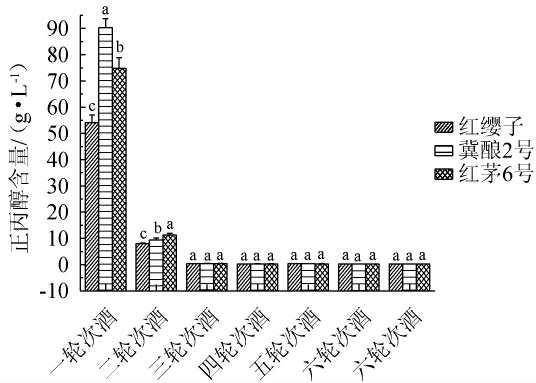

正丙醇是高级醇的重要组分之一,是白酒中呈香呈味的物质之一,能衬托酯类的香气,含量太高会引起酒体的辛辣苦涩,刺激神经,容易使人上头易醉[26]。3种糯高粱基酒正丙醇含量对比情况见图10。

图10 3种糯高粱基酒正丙醇含量

Fig.10 N-propyl alcohol contents in base liquor of 3 varieties of glutinous sorghum

由图10可知,随着酿酒轮次的增加,基酒的正丙醇含量呈现先逐渐降低,后慢慢趋于稳定的趋势。一轮次酒的正丙醇含量最高,其次为二轮次酒;从三轮次酒开始正丙醇较为平稳,后面各轮次酒的正丙醇含量无较大差异。对比3种糯高粱基酒的正丙醇,发现红缨子一轮次酒、二轮次酒的正丙醇含量显著低于其他2种高粱(P<0.05);从三轮次酒开始,3种糯高粱基酒的正丙醇含量无显著性差异(P>0.05)。

3 结论

在酱香型白酒各轮次酿酒生产中,对3种糯高粱的理化特性、发酵过程、出酒率及基酒理化等方面进行跟踪对比分析。在理化特性方面,发现3种糯高粱的水分、蛋白质、单宁含量差异不显著(P>0.05)。在发酵过程方面,红缨子高粱堆积水分从四轮次酒开始最高,堆积水分达到51.8%;其窖内顶温在二轮次酒至四轮次酒时最高,平均顶温为40.1 ℃;其破堆温度较其他2种高粱差异不大。在出酒率及基酒理化方面,3种糯高粱的总出酒率、总酸差异性不显著(P>0.05);但红缨子的优酒率要显著大于其他2种糯高粱(P<0.05),其优酒率达到了33.10%;基酒总酯要显著高于其余两种高粱(P<0.05),各轮次酒总酯含量平均为6.89 g/L;一轮次酒、二轮次酒的正丙醇含量分别为54.10g/L、7.92 g/L,显著低于其他2种高粱(P<0.05)。

从3种糯高粱在酿造过程中的对比研究可以发现,红缨子高粱在一至七轮次酒的总出酒率虽然和其他2种高粱差异不显著,但其优酒率却显著高于其余两种高粱,且其在基酒总酯含量最高,正丙醇含量最低,有利于提高酱香型白酒的酒质,因此红缨子高粱要更适合用来进行酱香型白酒的酿造生产。

[1]刘涵,敖宗华,王明,等.酿酒高粱的研究进展[J].酿酒科技,2016(6):105-107.

[2]袁蕊,敖宗华,刘小刚,等.南北方几种高梁酿酒品质分析[J].酿酒科技,2011(12):33-36.

[3]杨文斌,艾涛波,罗玥,等.3种不同产地高粱模拟浓香型白酒发酵过程中发酵特性的研究[J].食品工业科技,2019,40(14):170-173,181.

[4]冯兴垚,杨文斌,罗惠波,等.三种酿酒高粱的理化特性与基酒风味分析[J].中国酿造,2017,36(8):76-79.

[5]钟敏,张健.原料糯高粱对酱香型白酒品质影响的研究现状[J].中国酿造,2022,41(1):32-36.

[6]王贵军,赵正鑫,浦文立,等.北方粳高粱与四川糯高粱在酱香型白酒生产中的比较研究[J].酿酒科技,2017(9):61-64.

[7]李长江,张洪远,赵新,等.武陵酒生产工艺创新剖析[J].酿酒科技,2009(1):89-91.

[8]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.3—2016 食品中水分的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[9]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.GB 5009.5—2016 食品中蛋白质的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[10]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.GB5009.6—2016 食品中脂肪的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[11]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 15686—2008 高粱单宁含量的测定[S].北京:中国标准出版社,2008.

[12]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.9—2016 食品中淀粉的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[13]何洁,闫飞燕,黄芳,等.双波长法测定薯芋类农产品中直链淀粉和支链淀粉的含量[J].食品工业科技,2022,43(7):303-309.

[14]周平,罗惠波,黄丹,等.不同热处理大曲对白酒酿造的影响研究[J].食品科技,2016,41(8):39-44.

[15]姚亚林,黄治国,邓霖,等.不同五粮配方的成分解析及其酿造特性对比研究[J].中国酿造,2020,39(7):89-94.

[16]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 10345—2007 白酒分析方法[S].北京:中国标准出版社,2007.

[17]田殿梅,霍丹群,张良,等.3种不同品种高粱发酵酒糟及基酒品质的差异[J].食品与发酵工业,2013,39(7):74-78.

[18]毛祥,温雪瓶,黄丹,等.5种常用酿酒高粱的主要成分及淀粉特性差异分析[J].中国酿造,2020,39(3):57-62.

[19]万勇,张兆丰,熊翔,等.酱香型不同轮次发酵酒醅理化因子变化规律研究[J].中国食品工业,2022(4):107-111.

[20]王媚.浓香型白酒糟醅窖内外发酵动态因子的初步研究[D].贵阳:贵州大学,2015.

[21]王鹏,蒋超,常强,等.绵甜型白酒酿造过程中酒醅理化指标的变化规律[J].酿酒科技,2019(3):59-64.

[22]杨漫江.堆积发酵对酱香型白酒风味物质形成的影响[J].酿酒科技,2011(7):72-73.

[23]王贵军,沈才洪,张洪远,等.酱香型白酒糟醅堆积与窖内发酵工艺研究[J].酿酒科技,2011(5):36-37,41.

[24]唐维川,孔祥凯,王婷,等.基于主成分分析法评价酱香型白酒的不同轮次基酒[J].现代食品科技,2021,37(7):269-277,268.

[25]黄治国,聂文强,戴浩林,等.安琪微集芬在酱香白酒生产中的应用研究[J].酿酒科技,2022(7):76-79,83.

[26]柏永昊,熊小毛,缪礼鸿,等.固态法发酵白酒中正丙醇产生的机理研究[J].中国酿造,2014,33(2):105-108.