中国拥有八千年的酒文化发展史和谷物酒酿造史[1],是世界上酒文化历史最长、最早发明蒸馏酒的国家[2]。作为中华传统文化的璀璨一脉,中国白酒文化从古以今更是以其独特魅力吸引着华夏儿女,并在经济与社会生活中予以彰显。

我国历代倡导“饮酒有类,酒表有仪,酒杯有艺,上酒有序,开瓶有本,倒酒有方,配菜有别”等饮酒礼仪[3];体现了酒文化的制度文化特色;以酒器来说,包括酿酒的罍、贮酒的壶、贮酒而备斟的尊、装满以备移送的卣、温酒的斝、斟酒的升、饮酒的觯、可温酒而饮的爵、可烫酒的觚,以至盂、卮、杯、觞等不胜枚举[4],体现了酒文化的物质文化特色;酒文化不仅与道家精神息息相通,跟儒家文化、礼教文化同样密不可分[5],体现了酒文化的精神文化特色。

中国白酒文化由多种特征要素构成,其结构与功能随着社会历史的发展而动态演变。期间,诸多学者对中国白酒文化的当代特征、文化内涵及内容体系等理论问题进行了一定的研究。黄小刚[6]指出,中国白酒文化研究不仅需要加强酿造环境、酿造工艺等自然科学研究,更要加强酒俗、酒器、酒史等人文科学研究,从多角度、多层面挖掘和丰富白酒文化内涵,构建多元复杂的白酒文化内容体系。杨小川[7]认为中国酒文化变迁是不可逆转的,但如何将之纠正到健康轨道还需要政府、行业、企业和消费者共同努力。武亚帅等[8]研究发现,系统解析影响当下民众对中国白酒文化认知的关键因素,对于白酒行业未来发展走向具有重要指导作用。且年轻人的个性化需求,将使中国白酒文化的产品文化内涵变得更加丰富[9]。卜建东[10]侧重研究了基于中国白酒文化要素的白酒酒庄建设,认为中国白酒文化的历史文化、地域文化、酿造文化、企业文化、品牌文化、节庆文化等是构建白酒酒庄不可或缺的元素。中国白酒的酒用(即酒的功用、效用及使用)相较其他国家的酒用更具文化色彩,相关研究[11-12]将中国白酒文化进行分析、概括和传播,不仅有助于本土文化的保护和传承,还有利于其他国家对中国文化的理解和认同。然而,需要注意到,新生一代中存在对于白酒的酿造、品鉴以及酒礼、酒俗等文化内涵认知度较低的现象;甚至出现了中国酒吧不卖中国白酒的奇闻怪事;以及出现了行酒无德的病态酒桌文化、虚夸的白酒商业文化、“具有强大生命力”的消极的官场酒文化[13],严重地扭曲了中国白酒文化的价值观和审美观,损害了党和政府的形象,也误导了人们对中国白酒文化的正确认知。

因此,传承中国白酒文化的宝贵遗产,取其精华、去除糟粕,结合当代中国社会经济和文化发展的现状,创新研究中国白酒文化内涵问题,实施中国白酒文化特征要素分析,构建中国白酒文化内涵理论模型,对于规范白酒消费行为、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展、奋力谱写中国式现代化白酒篇章具有重要的理论和现实意义。

1 中国白酒文化特征要素分析

1.1 酒文化特征分析基本框架

文化是思维的集体规划,能够将一个群体或一类人与其他群体或其他人区分开来。文化是一种复杂的现象,被以数百种方式定义,这取决于所采取的主导理论视角和方法[14]。

在国外,霍夫斯泰德提出了文化的四个维度,文化维度对于组织行为学和营销管理学的应用价值[15]。文化被定义为一个社区或国家的集体心理的规划,它是个人主义与集体主义、权力距离、不确定性规避、男子气概、长期导向等维度的概念化[16]。GRAAFLAND J等[17]进一步印证了霍夫斯泰德的文化维度已经成为跨文化管理研究的事实标准。白酒消费者不能被视为一个同质群体,往往来自不同的文化维度。中国人的饮酒行为习惯性地体现集体主义文化,因此酒场呼朋引伴,注重气氛和感情,饮酒行为更加趋向交际需求和表誉心理;但是西方人的饮酒行为习惯性地体现个人主义文化,因此酒用场所未必是社交聚会场所,饮酒独酌司空见惯,更注重个人感知与价值观念,或者把饮酒行为完全视为个人的审美情趣。

在国内,著名文化史家庞朴[18]率先提出了文化结构三层次分析框架,认为文化结构包含三个层面:由物质文化或对象化了的劳动构成表面层;由制度文化,即关于自然和社会相关的组织与程序理论构成中间层;由表征文化心理状态的精神文化,包括价值观念、思维方式、审美趣味、道德情操、宗教情绪、民族性格等过程构成核心层。“酒文化”的概念,则由著名经济学家于光远教授首次提出,认为酒文化的发展对我国的经济建设与文化建设以及人民生活有影响[19]。萧家成[20]研究了酒文化概念的内涵与外延,认为酒文化就是围绕着酒这个中心所产生的一系列物质的、技艺的、精神的、习俗的、心理的、行为的现象总和。余东华等[21]研究认为,中西方酒文化既有各自丰富的内涵,也有各自独特的个性表现,表现在酒质、酒具、酒礼及酒俗等方面。万伟成[22]指出,中华酒文化是中华民族创造的有关酒事的一切文化成果,具有物质、精神、制度、行为4种基本形态。石青辉等[23]研究了白酒消费行为的表现,认为文化是影响白酒消费的重要因素,白酒文化主要体现在地理亚文化、民族亚文化及宗教亚文化几个层面上。吴翠芳等[24]研究认为,白酒文化是指在生产、销售、消费等过程中形成的物质文化和精神文化的总称,包括白酒的酿法、品法、作用和历史等。

为了分析中国白酒文化内涵理论问题,本文以“文化结构三层次分析框架”为基础,结合酒用过程中酒本体的客观属性和用酒者的主体心理活动与行为的动因特征、酒用特域化文化结构,从酒用构面(即酒用构成的层面)和文化形态两个维度来认知中国白酒文化的特征要素,进而从酒用主客体相互作用关系中归纳出中国白酒文化内涵理论模型。

在酒用过程中,主体对酒本体的文化认知、或主体的心理与行为过程包括如下几方面:①主体对于酒本体、相关物化对象和对象化的劳动的物象认知,构成酒文化的表面层。②主体的社会文化属性和文化品质赋予酒用的精神内涵,这是一个主体的主观心象过程,具有强烈的活动性,同时也是酒文化的精神内核。③主体人群心象的普遍性特征同酒用的物象认知的结合特点,构成酒文化内涵的主要分析内容;准确理解和把握酒用过程的心象与物象结合的人群、地域、民族特征,是酒文化作用于酒产品设计、生产和销售活动的关键所在。

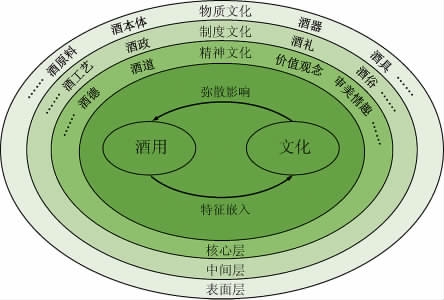

酒文化有三个形态:①是基于物象的、由酒本体、酒原料、酒器具等物质实体形态的物质文化,构成酒文化的表面层。②是基于心象的、由酒道、酒德、以及赋予酒用过程的价值观念、审美情趣、民族性格、宗教信仰等的非物质形态的精神文化,构成酒文化的核心层。③是有关酒的酒政、酒礼、酒俗、酒工艺等心物结合的制度文化,构成酒文化的中间层,也是酒文化内涵分析的关键层。综上所述,可以概括为一种具有普适性的、酒文化内涵三层次分析框架,如图1所示。

图1 酒文化内涵三层次分析框架

Fig.1 Three-level analysis frame of liquor culture connotation

由图1可知,三种文化形态及特征要素分布于酒用构面的三个层次上。酒文化的内涵主要由核心层决定,决定酒文化的性质,并对其他两个层次文化起到规范和指导作用;酒文化内涵的表征关键在于中间层,表面层的物态特征通过中间层的符号化、程序化,奠定了酒文化之精神文化的基础,是不同人群、地域、民族、宗教酒用特征和酒文化特色的直接表征。

1.2 中国白酒文化特征要素分析

运用“酒文化内涵三层次分析框架”研究中国白酒文化内涵,首先要准确理解酒用构面与中国白酒文化特征要素的交互影响。

酒文化内涵三层次分析框架表明,中国白酒文化内涵构成的基本逻辑是文化牵线,酒用搭台,即文化弥散性地影响酒用,而酒用特征嵌入文化内涵之中。中国白酒文化不但受中华传统文化的浸染,也受到外来文化的冲击,但对中国白酒文化影响最大的是经济发展水平以及当代社会的价值观念和社会理想。本文基于对参考文献的梳理和归纳分析,认为酒用构面与中国白酒文化的特征要素之间交互影响,共同制约着中国白酒文化的发展,因此至少应该从酒用动因的交际需求、表誉心理、历史积淀、诗酒文化、地域习俗和民族风情六个维度来讨论,进而通过系统的辨识和分析来认知中国白酒文化内涵理论模型。

1.2.1 交际需求

古人认为酒能通神,交际需求一直是白酒消费的主要动力,它是以应酬为基本特征的。所谓“应酬”——“应”者,顺应、参加之意;“酬”者,乃劝酒也;故应酬为以酒为媒、交际往来之过程。消费者“在何种情况下饮用白酒”的调查显示:社交场合消费和助兴占62%,即中国的白酒消费是典型的场合消费、社交消费[25]。石青辉等[23]调研上海、北京、郑州、长沙、贵阳5个城市的白酒消费行为时发现,“朋友聚会”在饮酒动机中占比高达64%,足以印证白酒在交际需求中的重要地位。

无酒不成席,无酒不成欢,无酒不成礼。在长期的酒用过程中,形成了与中国白酒文化相关联的酒礼俗(即酒礼仪与酒风俗)、酒令(饮酒时特有的助兴方式,如猜拳、击鼓传花等)和酒局安排(即酒局的宾客筹划与程序安排),并潜移默化地对人们的生活产生了深远影响。无论婚丧嫁娶、择业升迁、亲朋聚会、送行接风、纠纷协商的私人宴席,还是商务谈判、年会联欢、客情公关、庆功答谢的公务宴会,几乎每场宴席都少不了白酒相伴。龚艳萍等[26]研究认为,在人情关系的建立之中,白酒往往是重要的媒介和工具。白酒能够提升宴席气氛,宾主双方以白酒为媒斟酌、沟通、寄情、索求,迅速拉近距离、增进感情和产生共鸣,使宴席热烈、愉悦地进行,达到预期效果同时,也彰显了不同的酒风。因此,白酒已经成为中国人亲情、友情、爱情、同学情、同事情、客户情等多重感情交流和凝聚社会理想的重要载体,甚至有人说白酒是转动社会机器的万能润滑剂。值得一提的是,为了防止交际过程中出现沉湎于酒、伤德败性甚至聚众闹事的不良现象,很多朝代都出台了相应的酒政(即酒的生产、流通、销售和使用的国家制度与政策的总和)制度,以规范饮酒行为,规避社会问题。

1.2.2 表誉心理

所谓表誉心理,指消费者基于幸福感和获得感、对表征自身社会地位的荣誉、信誉、声誉、名誉等主动彰显的过程,体现了自我尊重与希望受到他人尊重的心理程序,影响其在社会活动中关注什么、如何行动,是内在心理的外在表现。表誉心理是人的精神世界中的一个普遍存在,从人类有地位、阶级之分时就产生了,表现为与自己的过去比较和与他者的比较。从广义的、哲学的观点来看,表誉是人类社会的一种文化现象,表誉心理普遍存在于各国、各类文化之中,并具有鲜明的时代特征。

20世纪90年代,HU H C[27]首次用人类学方法对中国人爱面子的问题进行了理论研究。中国人的爱面子,是个体或团体为达成社会认可的实质成就及声誉、进而拥有相应社会地位的民间写照。西方学者相对权威的观点,认为表誉是个体在特定的社会交往过程中极力主张、同时也是获得他人肯定的正向社会价值的表现[28]。范婉琳[29]将表誉归结为儒家传统文化精华的一部分,认为其丰富内涵不仅深入到了中国自古以来社会生活的各个层面,还体现了中华文化中具有深层意象的社会心理。

酒文化与表誉心理是深度融合的。刘聪伟[30]研究表明,由于历史文化和功用主义理念的不同,中西方的酒文化存在显著差异,中国白酒文化充分体现了特有的表誉文化,将酒桌视为宴请宾客、社会交际、情感升华的主要场所,酒桌上主客之间彼此互动的礼节、热情是达成或满足对方表誉心理的重要手段和衡量标准。SUN T等[31]研究显示,公共空间的白酒消费更易受到表誉心理的影响,而这种影响投射为宴会用酒的品牌、价格,并同中国集体主义文化传统相默契。

表誉现已演化为人们社会交往的心理程序,构成了中国白酒文化的重要特征。消费者往往会把白酒文化的表面层和中间层作为表誉的重要载体,并且把表誉心理投射到物质文化的酒器、酒质、酒品类(即基于不同分类标准划分的白酒类别)、酒用场所,以及制度文化的酒礼俗、酒令和酒局安排上。进一步的研究发现,时代特征、白酒消费者的个体属性和社会阶层对表誉心理具有反向影响,并赋予其更新内涵。在新时代,之所以强调表誉心理对于白酒消费者行为的影响,是因为它契合了满足人民日益增长的美好生活需要的研究主题,迎合了个人形象最大限度地趋同于“可信、可爱、可敬”的中国形象的社会心态。

1.2.3 历史积淀

八千载文明始见红山酒祖,五千年文化传承坦荡酒品。中国的酒文化,始于查海遗址新石器时期[32],成形于周代,此后又得到持续的丰富,积淀了深厚的历史文化势能。

在中国历史上,夏禹是最早实行酒政的帝王。《战国策》曰:“帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,遂疏仪狄,绝旨酒,曰:‘后世必有以味亡其国者’[33]”作为最高统治者,“绝旨酒”的目的除了自己戒绝美酒,也包含禁止民众过度饮酒的想法。鲁酒薄而邯郸围、鸿门宴、煮酒论英雄、温酒斩华雄、曲水流觞、杯酒释兵权……酒与不同时代的政治、经济、军事、文化、艺术等紧密相连[1,34]。三国时期是我国酒文化发展时期,不论是酒原料、酿贮调工艺,还是酒质、酒品类等都有大幅度进步,且酒风剽悍、嗜酒如命,劝酒之风盛行。

酒是承载历史积淀的文化符号。《吕氏春秋》共160篇,与酒相关的有29篇,其中“酒”字出现了34次,酎1次,并强调了酒在政治、军事及社会理想方面的引导与激励作用[35]。《北堂书钞》载有江统所著《酒诰》的说法:“酒之所兴,乃自上皇,或云仪狄,一曰杜康。有饭不尽,委余空桑,本出于此,不由奇方[36]。”从8 000年前红山文化源头查海遗址的考古发现看,造型规范、纹饰精美的鼓腹罐及陶杯是查海先民酿酒、饮酒和酒文化的载体,已经具有了“礼”的特征。不同时代的酒所蕴涵的酒礼俗和酒令有所不同,并在酒用过程中创造了丰富多彩的酒诗、酒歌和酒舞等文学艺术形式。

在我国的历史上,白酒一直属于文化底蕴较强的特殊饮品。几乎所有的白酒企业都在强调产品的文化底蕴,甚至出现了“红山酒祖”与“酒祖杜康”的商标之争[37]。因为历史积淀深厚的白酒,间接表明其酒质经得起考验,值得信任和购买。文化底蕴对于打造白酒企业的核心竞争力起着关键性作用,且历史沧桑感已经成为中国白酒的重要卖点——独特之处在于年份越长,口感越好,价值越高。“酒是陈的香”不仅诠释了物质文化的酒质,也展现了精神文化的审美情趣。

1.2.4 诗酒文化

早在先秦时代,人们就已经进入到文字纪载的诗酒文化时代,饮酒不再仅仅是为了满足口腹之欢,而是体现出一种浓厚的诗酒文化。《诗经·周南·卷耳》中的“我姑酌彼兕觥,维以不永伤”,表达了作者以酒娱乐自己,只为不再伤心的思想和情绪。在汉代,饮酒被当作人生苦短、忘忧行乐的一种境界和方式。无论是乐府诗,还是古诗十九首,都充溢着浓浓的酒香。进入魏晋,“竹林七贤”在竹林中饮酒作诗、纵歌酣畅、择隐不仕,作品隐晦地表达自己的价值观念。东汉的曹操在《对酒歌》中阐述了“政治清明,国泰民安,人与自然和谐共生”的社会理想。

唐代迎来了诗酒文化的鼎盛状态,诗酒之邀、文酒之宴成为一种潮流。从王维《送元二使安西》“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”、孟浩然《过故人庄》“开轩面场圃,把酒话桑麻”、白居易《问刘十九》“晚来天欲雪,能饮一杯无”,到杜甫《闻官军收河南河北》“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”、高适《送李侍御赴安西》“功名万里外,心事一杯中”、岑参《凉州馆中与诸判官夜集》“一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒”,唐代诗豪们伴着醇厚的酒香,记录着情义的珍贵、酒局的安排、审美的情趣、家国的情怀、人生的价值。尤值一提的是,《全唐诗》及其《补编》存李白之诗1050首,其中有饮酒诗237首,占存诗总量近四分之一[38],篇篇脍炙人口,诗风与酒风深度融合:快乐之时“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”(《将进酒》)、“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯”(《山中与幽人对饮》);烦恼之际“涤荡千古愁,流连百壶饮”(《友人会宿》)、“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”(《宣州谢朓楼饯别校书叔云》),孤独之中“举杯邀明月,对影成三人”(《月下独酌四首》其一);“醉后失天地,兀然就孤枕”(《月下独酌四首》其三)。其中,“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”彰显了盛唐的“酒政”(酒流通),且很多唐诗有酒令的记载,如白居易的“闲征雅令穷经史,醉听新吟胜管弦”和“醉翻彩袖抛小令,笑掷骰盘呼大采”。

许多宋词其实就是酒词。宋人或以酒言志,或以酒抒怀,或以酒传情,更在意酒的“味外之味”,更享受酒后精神世界的美妙和愉悦,文学艺术水准更是达到了新的高度。如欧阳修《醉翁亭记》“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”的禅境以及苏轼《水调歌头·中秋》“明月几时有,把酒问青天”的浪漫。作为世罕其比的女词人,李清照赏酒、饮酒、醉酒、吟酒,所作之词半数与酒相关,如《浣溪沙·莫许杯深琥珀浓》“莫许杯深琥珀浓,未成沉醉意先融,疏钟已应晚来风”,以及《如梦令·常记溪亭日暮》“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”,表达女主人公的细腻情感和审美情趣。她的酒词中多次提到酒器,如金尊、觞、杯、盏等;并多次提到酒品类如花酒、米酒、淡酒、烈酒、琥珀、绿蚁、扶头酒、玉酎等。中国酒文化几千年的诗酒文化特征,其实也给世人带来了“诗酒趁年华”的价值观念。道教宗师张三丰在《花酒吟》中写道:“花开可喜落堪哀,莫放花前酒数杯。饮酒簪花神气爽,有花有酒去还来。”这是张三丰精气神的真实写照,反映了张真人爱酒的养生思想[39]。

1.2.5 地域习俗

我国幅员辽阔,区域之间由于受地理条件、历史因素、政治环境、经济条件、文化环境的影响,白酒消费往往表现出地域性特征,形成差异性的白酒文化[40]。从物质文化来看,不同地域的气候、土壤和菌群的不同,直接导致各地的酒原料、酒具和酒器的差异。从制度文化来看,酒令虽然自古就有,但在不同地域却有着不同的表现形式;酒政也呈现地域性特征,例如元代根据各地区粮食丰歉程度,推行区域性禁酒制度;酒礼俗的地域性特征则更为明显,彼此关联而又相对独立。从精神文化来看,酒风的地域性特征突显,如山东、河南的酒风就明显强悍于辽宁、吉林和黑龙江等地。白酒文化的地域性特征实质上是地理亚文化价值观的直接体现,我国疆土面积广阔,不同地区有着不同的文化价值观,表现在白酒消费行为上尤为明显[23]。

辽宁地区的查海文化、红山文化、矿山文化等文化的浓缩与升华,使三沟白酒成为具有东北地域文化特色的白酒品牌[37]。地域文化是地域性白酒品牌的无价之宝,只要深刻挖掘加以利用,即可引起消费者共鸣,促进销售业绩提升。尽管白酒独特的地域文化使其在产地能够形成较好的品牌影响力和销售势能,但是当该白酒品牌扩张至更远区域时,地域性文化标签则未必再具优势,甚至会倒逼企业对原有的酒品类进行升级改造。胥劲松[34]在研究中发现,白酒消费表现出较强的地域性特征。根据“中国市场与媒体研究”对全国主要城市白酒市场渗透率的调查结果,白酒市场渗透率内陆城市比沿海城市高,北方城市比南方城市高。白酒渗透率高的地区白酒消费量也较大。不同地区自然条件不同,各地的酿贮调工艺、包装工艺是不同的,直接或间接导致消费者的酒品类偏好也存在较大差异。

1.2.6 民族风情

中国是世界上统一时间最长、主体民族最稳定的国家,白酒文化在这个过程中扮演了重要的角色。白酒文化之所以博大精深,根本原因在于从中华优秀传统文化中获取了表面层、中间层和核心层的养分,主要表现为中华民族数千年传承和创新的酒道、酒德、酒风、民族性格、审美情趣、文学艺术、哲学宗教等对于白酒的投射与融合,这种民族风情既体现在酒原料、酒具、酒器、酒品类、酒用场所等物质文化上,又囊括在酒礼俗、酒局安排、酒祭祀以及酿贮调工艺、包装工艺等制度文化之中。不同民族往往拥有不同的酒品类——通过品牌分析和香型品鉴,可以洞察白酒的民族文化特征。

在我国诸民族自发的交际活动中,祝酒歌往往被视为表达美好祝福的顶级隆重仪式,也体现了独特的酒风、民族性格和审美情趣。其中,蒙古族有席必有酒,有酒必有祝酒歌,《金杯银杯》在敬酒过程中使用频率最高,且唱、敬、接、饮都有规范的礼仪动作;黎族“仪式化”民歌——酒歌,以宴饮对歌形式展示黎族人民热情好客、把酒当歌的豪迈与洒脱;“苗家无酒不唱歌”,而酒歌舞的结合更是表达了苗族人民的豪爽与开朗、好客与敬客;壮族酒歌则是壮族人民特色的音乐文化精髓,诠释了壮族人民的热情、开朗、豁达和勇敢。当然,在当代思想文化和科学技术的影响下,中国白酒文化的民族风情并非是静态的,而是以融合时代气韵的动态模式存在。

中国白酒文化与西方酒文化之间存在的差异,本质是中西方民族的物质文化、制度文化和精神文化方面的不同。坚守中国白酒文化在世界酒文化中的民族性,有助于进一步保护、传承和传播好中华优秀传统文化,让世界更好地认知中国白酒和品鉴中国白酒。

2 中国白酒文化内涵理论模型

2.1 文化特征要素识别

从酒用构面与中国白酒文化特征要素的交互关系中来识别中国白酒文化之交际需求、表誉心理、历史积淀、诗酒文化、地域习俗和民族风情六个维度的特征要素,进而概括如表1所示。

表1 酒用构面与中国白酒文化特征要素间的交互关系

Table 1 Interaction between Baijiu use structure and cultural characteristics of Chinese Baijiu

在表1中,交际需求、表誉心理、历史积淀、诗酒文化、地域习俗和民族风情六个维度的特征要素侧重点是不同的,如在酒产品选择上,“表誉心理”往往会更重视“酒品类”的高大上,而“交际需求”则更倾向于“酒质”的卓越性。其次,六个维度中的同一特征要素的表现形式往往是不同的,例如“表誉心理”的“酒用场所”需要彰显地位和档次,而“交际需求”的“酒用场所”则更契合实际,甚至可以是私密、休闲和简朴的;再如“表誉心理”的“酒器”追求高档次,而“交际需求”的“酒器”更追求适用性。最后,六个维度中的同一特征要素也会表现出一定的趋同性,例如“民族风情”的“酒风”往往与“地域习俗”的“酒风”大同小异。凡此种种,不一而足。

2.2 文化内涵三层次理论模型

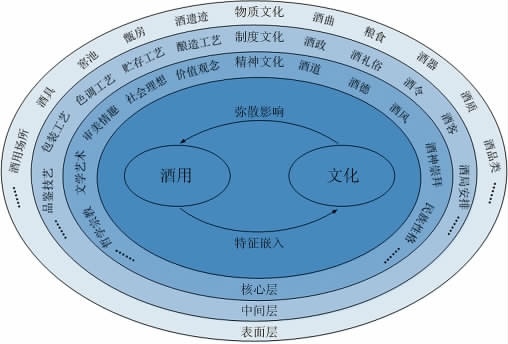

由表1可知,酒用构面与中国白酒文化特征要素的交互关系体现在酒用过程中的物象(即事物本身之象)、心象(即心灵之象)以及物象与心象的融合上,而这些内容细化了1.1节的“酒文化内涵三层次分析框架”,即此得到了一种中国白酒文化内涵诠释的三层次理论模型,如图2所示。

图2 中国白酒文化内涵三层次理论模型

Fig.2 Three-level theoretical model of Chinese Baijiu cultural connotation

由图2可知,中国白酒文化内涵由各层的特征要素综合表征。由层系关系细化可知,酒用与文化深度融合,二者相互依托和制约的交互效应决定了中国白酒文化的基本内涵。三个文化层次是抽象概括的,主要体现在六个维度的特征要素在三个文化层次的纵向交互关系上。其中,酒用构面的表面层与文化形态的物质文化相融,形成了白酒文化的表面层,由酒用过程的物象特征表达(显性),为中国白酒文化的基础部分,是核心层的精神文化和中间层的制度文化的载体;酒用构面的中间层和文化形态的制度文化相融,形成了白酒文化的中间层,由酒用过程的物象与心象的融合特征表达(隐性),体现了物象与心象之间的平衡关系,是潜层次的核心层的精神文化向表层的物质文化转化的中介,堪称中国白酒文化的关键部分:柔性与刚性并存、稳定性与变易性相融、可控性与可塑性共蕴,是持续运动和变化的过程;酒用构面的核心层和文化形态的精神文化相融,形成了白酒文化的核心层,由酒用过程的心象特征表达(隐性),反映了中国白酒文化的高级形态,是中国白酒文化区别于西方酒文化的灵魂,可谓维系中国白酒文化传承与创新的精神支柱。

表面层的物质文化不仅由与中国白酒相关的酒遗迹、甑房、窖池、粮食、酒曲、酒具和酒器等物本体表征,还由物本体的属性表征,如酒质、酒品类等。中间层的制度文化要素主要是由基于历史传承的酒礼俗、酒令、酿造工艺、贮存工艺、勾调工艺、包装工艺、品鉴技艺、酒祭祀,以及基于交际需求、表誉心理的酒局安排等要素表征,不容忽视的是基于吏治和管理需求的、具有显著时代特征的酒政。核心层的精神文化要素主要源自价值观念、社会理想、民族性格、审美情趣、文学艺术、哲学宗教、酒道、酒德、酒神崇拜等高级文化形态在酒用过程中的投射,并包括同民族、地域、职业等因素相关的酒风。

需要指出的是,中国白酒文化内涵三层次理论模型的三个层次不是独立的,而是文化映射到酒用上,酒用嵌入到文化里的有机的体系,呈现出不可分割的整体性,并推动中国白酒文化以整体形式发挥功能。而交际需求、表誉心理、历史积淀、诗酒文化、地域习俗和民族风情六个维度在表面层、中间层和核心层上的交互性,决定了三个文化层次的整体性。例如,交际需求维度涉及到表面层的酒器、酒质、酒用场所,中间层的酒政、酒礼俗、酒令、酒局安排,以及核心层的酒道、酒德、酒风、社会理想;表誉心理维度涉及到表面层的酒器、酒质、酒品类、酒用场所,中间层的酒礼俗、酒令、酒局安排,核心层的价值观念。可见,交际需求、表誉心理等六个维度分别使三个文化层次紧密地交织在一起,而三个文化层次的互动关系映射出了中国白酒文化内涵的传承性与创新性。

3 结语

中国白酒文化内涵理论模型集一般理论、特域知识、实践经验于一体。模型描述基于对酒用动因的分析,从酒用构面与中国白酒文化特征要素的交互关系中,系统论述了构成中国白酒文化内涵的交际需求、表誉心理、历史积淀、诗酒文化、地域习俗和民族风情六个维度的特征要素,籍此提出了中国白酒文化内涵诠释的三层次理论模型。模型研究有利于认知和传承中国白酒文化中宝贵的精神价值体系,弘扬和创新中国白酒的物质文化和制度文化,促进国内白酒产业高质量发展、规范白酒消费行为。

[1]李井岩,李明宇.从红山文化源头查海遗址探析我国谷物酿酒的起源[J].北方文物,2015(1):16-19,25.

[2]刘万明.中国酒文化结构失调及优化[J].四川理工学院学报(社会科学版),2017,32(1):26-36.

[3]杨柳.中国酒道的概念及内容体系[J].酿酒科技,2011(1):100-104.

[4]龚鹏程.中国传统文化十五讲[M].北京:北京大学出版社,2021:31.

[5]王岳川.中国文化精神与酒之深层关系[J].江苏行政学院学报,2012,61(1):31-36.

[6]黄小刚.赤水河流域酒文化研究进展[J].中国酿造,2019,38(12):205-207.

[7]杨小川.中国酒文化变迁的影响因素研究[J].酿酒科技,2014(8):127-130.

[8]武亚帅,王俊山,陈菲燕,等.白酒饮用冲突下的矛盾分析[J].中国酿造,2022,41(7):233-242.

[9]HONG J X,TIAN W J,ZHAO D R.Research progress of trace components in sesame-aroma type of Baijiu[J].Food Res Int,2020,137: 109695-109703.

[10]卜建东.中国白酒酒庄建设刍议[J].中国酿造,2021,40(8):227-230.

[11]王洪渊,程盈莹.中国经典酒文化的国际传播[J].中华文化论坛,2016,119(3):172-177.

[12]李明宇.大型商超白酒销售业绩影响因素研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2021.

[13]罗迪.官场“酒文化”的驱动因素、治理补偿功能与规范路径[J].领导科学,2020,776(15):99-102.

[14]BEUGELSDIJK S,KOSTOVA T,ROTH K.An overview of Hofstedeinspired country-level culture research in international business since 2006[J].J Int Busi Stud,2017,48(1):30-47.

[15]HOFSTEDE G.Management scientists are human[J].Manag Sci,1994,40(1):4-13.

[16]HOFSTEDE G,MCCRAE R R.Personality and culture revisited:linking traits and dimensions of culture[J].Cross-Cult Res,2004,38(1):52-88.

[17]GRAAFLAND J,NOORDERHAVEN N.National culture and environmental responsibility research revisited[J].Int Bus Review,2018,27(5):958-968.

[18]庞朴.文化结构与近代中国[J].中国社会科学,1986(5):81-98.

[19]傅金泉.国内与国际两次首届酒文化学术研讨会记忆[J].酿酒科技,2012(3):105-107,110.

[20]萧家成.传统文化与现代化的新视角:酒文化研究[J].云南社会科学,2000(5):57-64.

[21]余东华,王仕佐.中西方酒文化差异与现代旅游[J].酿酒科技,2014(12):117-118.

[22]万伟成.中华酒文化的内涵、形态及其趋势特征初探[J].酿酒科技,2007(9):104-108.

[23]石青辉,张贵华.白酒消费行为的价值体现及营销启示[J].消费经济,2007,23(13):2-6.

[24]吴翠芳,刘国英,何宏魁.探索新时代白酒可持续发展的途径[J].酿酒,2018,45(3):10-12.

[25]崔旭超.卖点恐慌袭击食品业-白酒业集体陷入卖点恐慌[J].糖烟酒周刊,2004(33):A008-A011.

[26]龚艳萍,向鑫.论中国传统文化价值观对白酒品类消费动机的影响[J].经济研究导刊,2009(3):164-165.

[27]HU H C.The Chinese concept of"face"[J].American Anthropologist,1944,(46):45-64.

[28]GOFFMAN E.On face-work:An analysis of ritual elements in social interaction[J].Psychiatry: J Study Interpersonal Processes,1955,18(3):213-231.

[29]范婉琳.论跨文化交际中的中西方面子文化差异[J].兰州教育学院学报,2018,34(8):95-96,172.

[30]刘聪伟.基于餐桌文化来谈中西文化的面子观差异[J].开封教育学院学报,2019,39(6):247-249.

[31]SUN T,HORN M,MERRITT D.Values and lifestyles of individualists and collectivists:a study on Chinese,Japanese,British and US consumers[J].J Consum Market,2004,21(5):318-331.

[32]李明宇,牟凤菊.辽宁白酒产业高质量发展路径与对策[J].中国酿造,2023,42(2):251-257.

[33]刘向.战国策·魏策二[M].上海:上海古籍出版社,1998:509.

[34]胥劲松.基于消费者行为的白酒营销策略[D].成都:电子科技大学,2009.

[35]王启才.《吕氏春秋》中的酒文化与酒符号[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2021,49(3):32-39.

[36]虞世南.北堂书钞[M].北京:学苑出版社,1989:630.

[37]李明宇.三沟酒业品牌诉求与推广[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2017,19(5):506-510.

[38]孟锦贵.唐代饮酒诗选[M].太原:山西古籍出版社,2000:176.

[39]李明宇,张志勇.张三丰故事集[M].沈阳:辽宁大学出版社,2019:141-142.

[40]李明宇.三沟酒业品牌文化建设研究[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2018,20(5):385-390.