我国是大豆主产国之一,大豆种植面积也在逐年上升,但消费者对大豆的需求仍远超实际生产[1]。国家统计局数据显示,2021年国产大豆的总产量约为1 640万t,其中仅食用需求就消耗约1 600万t。随着国内居民对豆制品及植物油消费需求的提高,大豆进口量节节攀升,2020年中国大豆进口量首次破亿吨[2]。虽然2021年进口量有所降低,但仍处于较高水平[3]。

由于巨大的大豆进口量以及国内豆制品产业的快速发展,相应副产物的产量也急剧增加。豆渣和豆粕是大豆加工中产生的主要固体废物,是富含高蛋白和低脂肪的优质原料[4-5]。黄浆水是豆制品加工环节产生的液态有机废水,含有大量大豆水溶性功能物质[6]。若这些副产物得到合理加工,不仅可以降低环境压力,还可实现废弃物的高值利用[7]。目前关于豆制品加工副产物附加价值的开发利用已有大量研究,并取得明显成效。该文就豆渣、豆粕和黄浆水的综合应用研究进展和发展趋势进行综述,以期为大豆加工副产物资源化高效利用研究提供参考依据。

1 国内外大豆加工副产物研究可视化分析

1.1 国内研究

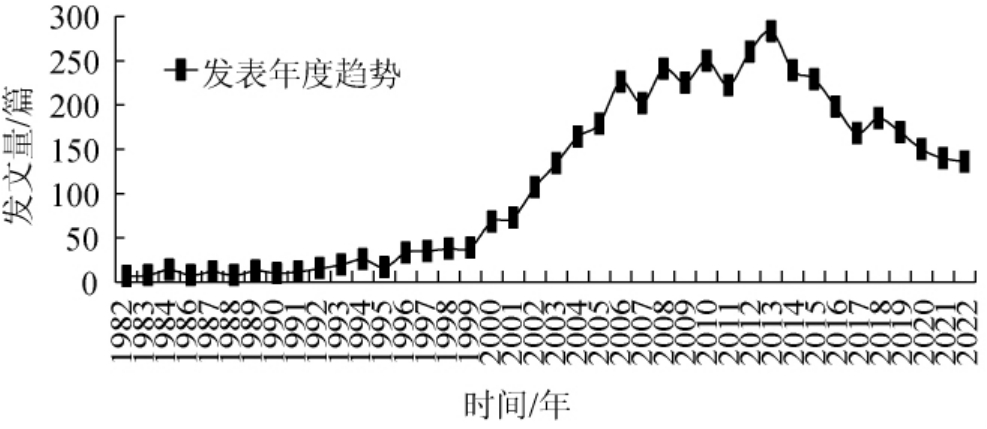

选择中国知网数据库,以“豆渣”、“豆粕”和“黄浆水”等为关键词进行高级检索。文献发表时间不做规定,对会议、报纸等无效文献进行人工精炼。最后对所得结果进行可视化分析,年度发表趋势见图1、研究机构分布见图2及主题分布见图3。

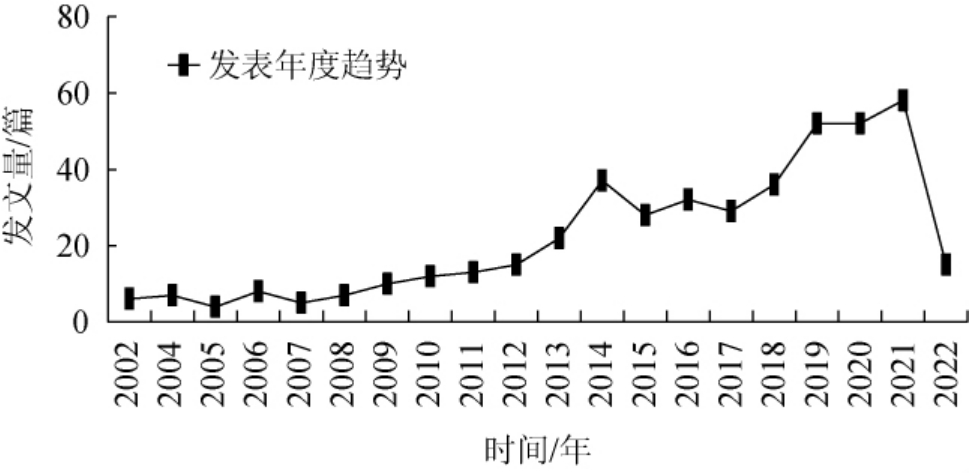

图1 1982-2022年CNKI数据库大豆加工副产物研究发文量总体趋势

Fig.1 Overall trend of the number of published articles in CNKI database on soybean processing by-products research of 1982-2022

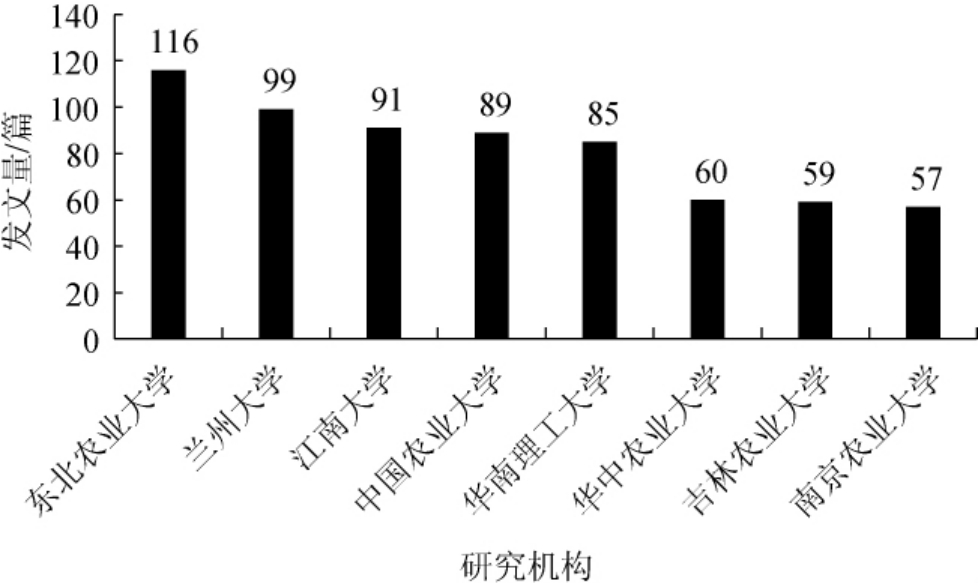

图2 1982-2022年CNKI数据库大豆加工副产物主要研究机构

Fig.2 Major research institutions of soybean processing by-products in CNKI database of 1982-2022

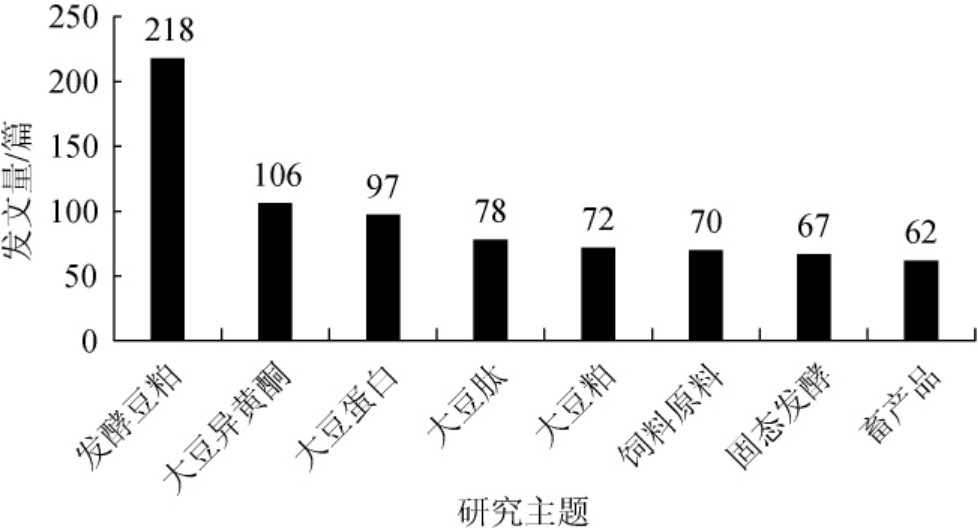

图3 1982-2022年CNKI数据库大豆加工副产物主要研究主题

Fig.3 Major research topics of soybean processing by-products in CNKI database of 1982-2022

由图1可知,全国大豆加工副产物研究年度发文量总体呈现上升趋势。首篇文献发表于1982年,至1999年发文数量均较低;2000年该领域发文量超过60篇,至2013年到达顶峰(283篇);自2014年起发文量逐渐减少。

由图2可知,4 483篇文献中以东北农业大学发文最多(116篇),其次分别为兰州大学、江南大学、中国农业大学、华南理工大学、华中农业大学、吉林农业大学和南京农业大学,8家机构共计发文656篇。

由图3可知,除去“广东省”、“大豆市场”等低价值关键词后,研究主题“发酵豆粕”出现的频次最高,发文量达218篇。原因可能是随着消费者对豆油需求的增加,豆粕产量也与日俱增[8]。其次关于“大豆异黄酮”、“大豆蛋白”和“大豆肽”等生物活性成分的研究也较多。

1.2 国外研究

选择Web of Science核心合集数据库,以“soy by-products”为主题词,语种为“English”,检索相关文献。发表时间不作规定,文献类型选择“artical”精炼后,对所得结果进行可视化分析,年度发文量见图4和研究机构分布见表1。

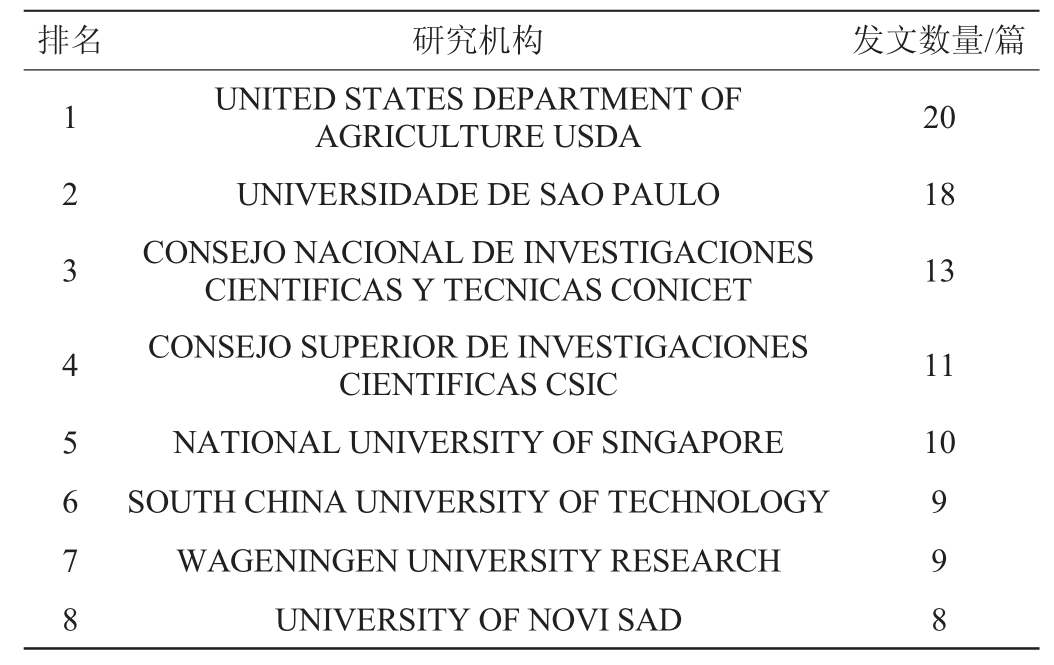

表1 2002-2022年Web of Science核心合集数据库大豆加工副产物主要研究机构

Table 1 Major research institutions of soybean processing by-products in the Web of Science Core Collection database 2002-2022

图4 2002-2022年Web of Science核心合集数据库大豆加工副产物研究发文量总体趋势

Fig.4 Overall trends of soybean processing by-products research publications in the Web of Science Core Collection database of 2002-2022

由图4可知,英文文献中,关于大豆加工副产物研究的年度发文量总体也呈现上升趋势。2002年发表首篇文献,2014年出现第一个峰值(37篇);随后发文量先稍有减少又开始增加,至2021年到达顶峰(58篇);2022年截至目前共发文15篇。与国内研究相比,国外的发文数量明显偏低。原因之一可能是东西方人在饮食习惯等方面的差异,国外大豆制品类型相对单一[9]。

由表1可知,449篇文献中,以美国农业部发文最多(20篇),其次主要是圣保罗大学、国家科学技术研究委员会、新加坡国立大学和华南理工大学。

2 大豆加工副产物的发酵工艺研究

大豆加工副产物所含营养物质的种类及含量十分丰富,可经简单处理后直接应用。比如豆渣和豆粕经预消化后可用于饲喂动物[10],也可干燥后部分替代面粉等原料添加至糕点、面条等食品中[11]。但未经加工的副产物存在大量抗营养因子和大分子物质,都会阻碍其作用的有效发挥[12]。同时豆渣、豆粕和黄浆水中水分含量较高,若不加以处理极易发霉变质,不仅资源利用率大大降低,还会造成环境污染。大豆加工副产物的改良方式主要有酶解法、物理加工和发酵改性等,也可先通过物理和酶法使其分解,再经微生物发酵达到更为理想的效果[13]。实际生产中可针对不同原料选择合适的方法,目前关于副产物发酵改性的研究最为广泛。

发酵是复杂的有机物在微生物作用下分解成简单物质的过程。发酵可接种单一菌株,亦可采用复合菌株,后者还需注意配比问题[14]。利用霉菌、芽孢杆菌和酵母菌等可产生蛋白酶、纤维素酶的微生物发酵大豆加工副产物可有效提升其应用价值[15]。范阳等[16]研究发现,以植物乳杆菌∶枯草芽孢杆菌∶酿酒酵母菌=3∶2∶1的比例发酵豆渣,在10%接种量、35 ℃发酵48 h等条件下,粗脂肪含量显著降低,酸溶蛋白含量提高7.35%。最适发酵工艺因菌株、发酵原料及发酵目的不同存在差异。李春梅等[17]采用依次接种枯草芽孢杆菌和植物乳杆菌的方式发酵豆粕,发现以小肽和游离氨基酸含量等为响应值时的最佳工艺参数:接种枯草芽孢杆菌2 d后接种植物乳杆菌,前者接种量4%,枯草芽孢杆菌∶植物乳杆菌=1∶5,37 ℃发酵5 d。在此条件下发酵豆粕的抗营养因子得到有效分解,小肽含量较发酵前提高161%,益生菌数量也明显增加。

3 大豆加工副产物的营养价值研究

3.1 常规营养成分

每加工一吨干豆产生豆渣、豆粕和黄浆水中营养物质的成分大致相同,但因加工工艺不同其含量存在差异,但总体来说内含物的种类及发酵过程中的变化规律较为相似。WANG F等[18]研究发现,豆渣中含有膳食纤维50%~55%,蛋白质和脂肪含量分别为18%~23%和6%~10%。除此之外豆渣中还含有丰富的矿质元素、维生素和必需氨基酸等[19]。豆粕中蛋白质占比可达50%左右,脂肪含量较低,赖氨酸、色氨酸和蛋氨酸含量较高[20]。豆粕中还含有较高含量的卵磷脂[21]。李小凤等[22]研究发现,黄浆水中蛋白质和脂肪含量分别为6.5 mg/g、3.6 mg/g。也有研究显示黄浆水中蛋白质含量为4.08 g/L,脂肪含量为1.10 g/L[23]。说明不同来源的同种副产物之间成分含量也不尽相同。

经发酵后副产物中蛋白质、粗脂肪和粗纤维等得到充分降解,营养物质含量更加平衡。张杰等[24]研究发现,豆渣发酵后蛋白质含量由33.8 g/100 g下降至20.1 g/100 g,氨基酸态氮含量从1.12 mg/g上升至8.75 mg/g,营养品质得到改善。李飞龙等[25]研究表明,发酵对豆渣营养特性的改善主要表现在粗脂肪和粗纤维含量降低、维生素等有益物质增加以及抗营养物质含量的下降等方面。

3.2 生物活性成分及功能特性

大豆加工副产物自身即存在功能物质,豆腐黄浆水中异黄酮含量占大豆总异黄酮的50%[26]。经发酵后活性成分的含量和价值得到大幅提升,主要成分有异黄酮、纳豆激酶、多肽、磷脂、皂苷和小肽等[27-28]。

3.2.1 异黄酮

异黄酮主要存在于豆科植物中,具有抗氧化、抗肿瘤和雌激素作用等功能[29-30]。在大豆加工副产物中异黄酮绝大部分以结合型糖苷的形式存在,需要分解为苷元态才能被直接利用[31]。尹琳琳等[32]利用雅致放射毛霉、枯草芽孢杆菌与植物乳杆菌发酵豆渣,发现发酵后异黄酮多转化为易于吸收及活性更高的苷元型。据上官修蕾等[33]的研究,茯茶金花菌发酵豆粕后异黄酮糖苷转化率明显提高。欧红艳等[34]以黄浆水为原料发酵豆清饮料,结果表明,在一定范围内随发酵时间的延长,黄酮苷大量转化为黄酮苷元,发酵22 h时染料木素含量显著提高。

3.2.2 纳豆激酶

纳豆激酶提取自以豆类为原料生产的发酵纳豆,是由纳豆杆菌产生的具有纤溶酶原激活作用的蛋白酶,具有抗血栓、降血压血脂等活性[35]。据吴锦源等[36]的研究,粤小黄粒3号大豆发酵纳豆酶活可达20 586 IU/g。YANG Y等[37]以枯草芽孢杆菌和双歧杆菌发酵纳豆,一定条件下,纳豆激酶活性有所增强,溶栓性能也得到改善。但以大豆为原料生产纳豆激酶成本较高,今后应关注其副产物的发酵利用。苏敏等[38-39]以豆渣为原料生产纳豆激酶,优化工艺后所得酶活分别为1 751.28 U/g和1 734 U/g。郭玩湘等[40]研究发现,在豆粕∶麸皮配比为5∶1,pH 7.6,37 ℃发酵36 h条件下生产的纳豆激酶活力最高。

3.2.3 多肽

豆渣和豆粕中蛋白质的残留量较高,发酵副产物中的蛋白质主要以多肽的形式存在。发酵制备的多肽与酶解相比优点更多,且发酵菌株及工艺都会对活性肽的功能产生影响[41]。多肽按功能分包括抗氧化肽、抑菌肽和抗糖尿病肽等[42]。尹乐斌等[43]以纤维素酶和枯草芽孢杆菌发酵豆渣,发现在3%接种量、37 ℃发酵60 h时,多肽产率可达88.12%。申春莉等[44]研究发现,以灵芝菌丝体发酵豆渣前多肽含量为11.90 mg/g,发酵后期上升至19.59 mg/g。刘国庆等[45]研究发现,豆粕发酵后功能成分大豆肽的含量较发酵前增加6倍,营养价值显著提升。

3.2.4 膳食纤维

膳食纤维主要指食物中不能被消化的多糖。适当摄入膳食纤维可以促进肠胃蠕动,预防肠癌和血管疾病的发生[46]。根据在水中的溶解性,膳食纤维分为可溶性和不溶性两种,相对而言可溶性膳食纤维功能更强[47]。大豆加工副产物中的膳食纤维含量较高,但绝大部分为不溶性膳食纤维[48]。发酵可以破坏原料的纤维结构,促进不溶性膳食纤维可溶化[49]。吴学凤等[50]以安卡红曲霉As3.4811发酵豆渣,发现发酵后不溶性膳食纤维的结晶度有所降低,可溶性膳食纤维含量增加,品质得到明显改善。张瑜[51]研究发现,利用毛霉和乳酸菌发酵的豆渣其可溶性膳食纤维含量相较新鲜豆渣提升8.5倍,结构也更加疏松。

3.2.5 卵磷脂

脂类是人体必需的三大产能营养素之一,包括脂肪、磷脂和固醇类。磷脂是除脂肪外人体内含量最多的脂类。大豆磷脂主要包括卵磷脂、脑磷脂、肌醇磷脂和其他磷脂,其中卵磷脂最为重要[52]。卵磷脂在临床中也叫磷脂酰胆碱,最早于1844年由法国科学家Gobley从蛋黄中发现并分离鉴定[53]。卵磷脂中富含不饱和脂肪酸,可降低胆固醇水平、促进神经系统发育以及预防心脑血管等疾病[54]。孙家正等[55]以高脂肪酶活性菌株伞枝犁头霉发酵制备豆豉,所得豆豉中磷脂酰胆碱含量明显高于市售豆豉。

3.2.6 皂苷

皂苷由皂苷元、糖和有机酸组成,因糖以及皂苷元与糖结合部位的不同其种类呈现多样性。大豆皂苷具有抗氧化、调节心脑血管系统和抑制肿瘤细胞等活性[56-57]。大豆加工副产物中的皂苷多以糖基取代形式存在,难以被直接利用。研究表明发酵可以改变原料形态,产生各类水解酶,促进皂苷向机体易于利用的形式转化[58]。孙睿等[59]以黑曲霉发酵豆渣为原料制作豆腐乳,发现黑曲霉豆腐乳与传统腐乳相比皂苷含量显著提高。赵堂彦[60]的研究表明,以乳酸菌发酵鹰嘴豆,一定时间内发酵液中的总皂苷含量增加。

4 大豆加工副产物在医药领域的应用研究

由于消费者健康意识的增强,新型功能食品的开发已成为市场中极具吸引力的研究方向[61]。孔倩[62]通过对大豆异黄酮在食品中的应用专利进行分析,发现目前大豆异黄酮主要应用于保健食品方面。如在奶粉和巧克力中添加异黄酮成分,可以降低心脏病等的发病几率,缓解女性更年期症状。周艳华等[63]研究发现,富含纳豆激酶的酸奶具有降血压血脂等多重功效。另外大豆加工副产物的特性搭配中药材健脾益气等功效,可以促进消化、清热解毒。肖顺治等[64]发明了一款发酵豆渣和中药制成的颗粒冲剂,服用后可预防肠癌、维持血糖平衡等,增强人体免疫力。

随着科研工作者对活性成分研究的不断深入,大豆加工副产物的医学价值不容忽视。豆渣、豆粕等活性成分残留量相对较大。大豆异黄酮是一种天然雌性激素,目前已被用于癌症、糖尿病、白血病治疗以及心脑血管保护等多个方面[65]。黄宏等[66]通过对患肝癌小鼠的研究,发现经大豆异黄酮处理后的肿瘤质量明显减轻,且在一定范围内,异黄酮高剂量处理组抑瘤率更高。纳豆激酶也发挥着极其重要的作用,其中研究最为广泛的是其血管保护功能。任莉莉等[67]通过模拟人体环境,观察在血栓处注射纳豆激酶后的溶解过程,发现药物浓度越高、管径越大,血栓的溶解效果越好。除此之外,纳豆激酶还具有治疗乳腺癌[68]、促进口腔黏膜愈合[69]等多种药理活性。膳食纤维对高胆固醇小鼠的抗高血脂效果显著[70],对于低剂量链脲霉素引发的小鼠2型糖尿病也有一定效果[71]。

5 展望

不同品种、不同来源的大豆以及不同加工工艺产生的副产物性质具有不同程度的差异,应根据具体情况实现利用途径多元化。目前关于豆类加工副产物的研究多集中于黄豆,原因可能是黑豆食品尚不普及,今后应加强对营养价值更高的黑豆加工副产物的产品研发。虽然大豆加工副产物经处理后功能成分大大增加,但提取工艺仍需优化。此外还可以加强对活性成分的改性研究,深度开发其所蕴含价值,努力实现增产增效。

目前研究者多关注大豆加工副产物中活性成分的有利功能,但对其作用机制、使用剂量及副作用等不甚了解,保证其安全性的相关研究可作为今后关注的重点。关于大豆加工副产物在临床中的应用主要以动物为研究对象,而对人体效果的研究尚少,动物与人体在某些方面存在差异。当前虽然有关大豆加工副产物资源综合利用的研究已不可枚举,但大多仍停留在实验室层面,科研成果的转化、应用和推广尚有不足。今后应注重搭建企业与高校或科研院所间长期对话的服务桥梁,实现大豆加工副产物资源的高效利用。

[1]左武荣.我国大豆进口贸易的影响及对策研究[J].分子植物育种,2022,20(2):601-606.

[2]贺燕,王益军,张苏珍,等.2020年豆粕供应情况调查与分析[J].饲料博览,2021(7):48-50.

[3]李奕聪,王新刚,司伟.2022年大豆产业发展趋势与政策建议[J].大豆科技,2022(1):6-8.

[4]李静.豆渣的综合利用研究进展[J].粮食与食品工业,2022,29(2):28-32.

[5]马春芳,刘军,李顺秀,等.低温食用豆粕对腐竹加工过程及品质的影响[J].食品工业,2021,42(11):41-44.

[6]林春阳,王春勇,兴长策,等.豆制品废水资源化利用研究现状[J].辽宁化工,2021,50(12):1827-1829.

[7]张焕焕,徐雅芫,李婷婷,等.豆制品黄浆水综合利用研究现状及发展趋势[J].农产品加工,2021(2):79-83,86.

[8]沈洁,高强.新形势下我国大豆进口面临的风险与对策[J].中国经贸导刊(中),2020(9):17-20.

[9]石慧.大豆在美国的引种推广及本土化研究[D].南京:南京农业大学,2018.

[10]陈雪娇,梁丽萍,杨宁,等.酶解豆粕研究进展[J].饲料工业,2022,43(5):33-40.

[11]郭嘉林,豆康宁,王飞,等.大豆渣在食品中的应用进展[J].食品研究,2022,35(2):15-17.

[12]张弦,潘岳龙,章亭洲,等.发酵豆粕的生产及其在动物养殖中的应用研究[J].动物营养学报,2022,34(7):4089-4098.

[13]闫星月,王艳,王悦,等.微生物发酵农副产物特性及其应用研究[J].农产品加工,2022(2):62-67.

[14]段为旦,冷伟芳,刘谢缘,等.复合微生物降解豆粕固态发酵条件的探讨[J].粮油与饲料科技,2021(6):15-19.

[15]杨洋,汤晓娟,王江勤,等.发酵豆渣的菌种选择及应用研究进展[J].食品研究与开发,2021,42(8):192-196.

[16]范阳,齐伟彪,朱崇淼,等.发酵豆渣工艺的优化及对营养成分的影响[J].畜牧与兽医,2021,53(12):17-22.

[17]李春梅,林娟.豆粕发酵工艺优化及发酵豆粕替代部分鱼粉对大黄鱼的饲喂效果[J].动物营养学报,2022,34(1):563-574.

[18]WANG F,ZENG J,TIAN X,et al.Effect of ultrafine grinding technology combined with high-pressure,microwave and high-temperature cooking technology on the physicochemical properties of bean dregs[J].LWTFood Sci Technol,2022,154:112810.

[19]吴占威,胡志和.大豆豆渣的生理功能及其在食品中的应用[J].食品科学,2012,33(19):358-362.

[20]徐舒怡,肖佳怡,朱嘉璐,等.益生菌发酵豆粕降解抗营养因子的研究进展[J].现代农业,2021(5):50-54.

[21]孙婷,王峰,刘俊林.我国粮油原料的综合利用现状[J].农产品加工,2019(16):76-79,88.

[22]李小凤,蓝莹儿,蒋丽婷,等.豆腐黄浆水资源综合利用研究进展[J].中国酿造,2021,40(10):7-11.

[23]孔彦卓,尹乐斌,雷志明,等.豆清液综合利用研究进展[J].现代农业科技,2017(1):247-249.

[24]张杰,韩亚飞,乔妍妍,等.响应面法优化信阳地区霉豆渣发酵工艺和营养成分分析[J].中国酿造,2022,41(1):211-216.

[25]李飞龙,余思瑶,肖调义,等.发酵豆渣的营养特性及其在水产饲料中的应用[J].饲料研究,2021,44(18):142-146.

[26]王胜男,王冰冶,曲丹妮,等.黄浆水中功能性成分研究及利用现状[J].渤海大学学报(自然科学版),2021,42(1):22-28.

[27]杨福明,冯丽丽,罗淑年,等.大豆中生物活性成分及其检测技术研究进展[J].食品安全质量检测学报,2021,12(3):858-865.

[28]李建科,孟永宏,刘柳,等.我国食品工业副产物资源化利用现状[J].食品科学技术学报,2021,39(6):1-13.

[29]KIM M S,JUNG Y S,JANG D,et al.Antioxidant capacity of 12 major soybean isoflavones and their bioavailability under simulated digestion and in human intestinal Caco-2 cells[J].Food Chem,2022,374:131493.

[30]AHUJA V,MIURA K,VISHNU A,et al.Significant inverse association of equol-producer status with coronary artery calcification but not dietary isoflavones in healthy Japanese men[J].Brit J Nutr,2017,117(2):260-266.

[31]郭红辉,凌文华.食物活性成分的研究进展[J].营养学报,2021,43(6):525-531.

[32]尹琳琳,陈华磊,高俊威,等.微生物两步联合发酵对豆渣主要营养品质及抗氧化性影响[J].中国粮油学报,2022,37(10):84-91.

[33]上官修蕾,顾秋亚,余晓斌.茯茶“金花”菌发酵豆粕转化大豆异黄酮苷元的研究[J].食品与发酵工业,2021,47(16):141-146.

[34]欧红艳,赵良忠,李明,等.豆清饮料发酵过程中大豆异黄酮及风味物质变化规律[J].食品与发酵工业,2021,47(24):95-101.

[35]王露露,陈楠楠,曹梦思,等.纳豆激酶的质量与安全评价研究进展[J].食品工业科技,2021,42(23):413-419.

[36]吴锦源,林咏珊,高向阳,等.不同品种大豆发酵纳豆的功能活性差异及相关性分析[J].食品科技,2021,46(12):173-178.

[37]YANG Y,LAN G,TIAN X,et al.Effect of fermentation parameters on natto and its thrombolytic property[J].Foods,2021,10(11):2547.

[38]苏敏,于洪良,王尚,等.低成本生产纳豆激酶工艺初探[J].食品工业,2017,38(10):48-52.

[39]张红运,裴英男,杨立娜,等.固态发酵制备富含纳豆激酶豆渣的工艺优化[J].食品与发酵科技,2018,54(2):36-40.

[40]郭玩湘,赵力超,杜晓婷,等.豆粕固态发酵产纳豆激酶工艺条件研究[J].粮食与饲料工业,2018(5):38-42.

[41]吴海兰,吴春生,丁晓雯.日本传统发酵食品味噌与中国豆豉的比较[J].中国调味品,2014,39(2):134-138.

[42]曾艳,朱玥明,张建刚,等.大豆发酵食品中的活性肽及其生理功能研究进展[J].大豆科学,2019,38(1):159-166.

[43]尹乐斌,李乐乐,何平,等.枯草芽孢杆菌发酵豆渣制备多肽及其活性研究[J].中国酿造,2022,41(1):75-79.

[44]申春莉,李曼,沙见宇,等.灵芝菌丝体固态发酵豆渣的营养成分变化[J].食品与发酵工业,2019,45(12):114-119.

[45]刘国庆,谭青松,解绶启.新型蛋白源在水产饲料中的应用研究进展[J].饲料工业,2022,43(12):10-20.

[46]LJUBICIC M,SARIC M M,RUMBAK I,et al.Knowledge about dietary fibre and its health benefits:a cross-sectional survey of 2536 residents from across Croatia[J].Med Hypoth,2017,105:25-31.

[47]范文静.发酵豆渣在育肥猪中应用的试验研究[D].长春:吉林大学,2022.

[48]COLLETTI A,ATTROVIO A,BOFFA L,et al.Valorisation of by-products from soybean (Glycine max (L.) Merr.) processing[J].Molecules,2020,25(9):2129.

[49]闫星月,王艳,王悦,等.微生物发酵农副产物特性及其应用研究[J].农产品加工,2022(2):62-67.

[50]吴学凤,陈明鑫,孙聪聪,等.安卡红曲霉As 3.4811液态发酵制备膳食纤维的特性研究[J].中国酿造,2021,40(3):39-43.

[51]张瑜.毛霉联合乳酸菌发酵对豆渣可溶性膳食纤维及其应用特性的影响[D].扬州:扬州大学,2020.

[52]黄荣春.大豆磷脂对保育猪生产性能的影响[J].中国畜禽种业,2021,17(9):97-98.

[53]姜月华,陈健乔,李晓,等.磷脂酰胆碱的生物学功能及其在心血管疾病中的作用[J].生命的化学,2022,42(3):412-423.

[54]赵珠莲.真菌联合乳酸菌发酵豆渣改性工艺优化及应用研究[D].重庆:西南大学,2021.

[55]孙家正,王伟明,郑宏宇,等.高脂肪酶活性菌株的选育及其发酵制备豆豉中磷脂类物质含量的变化[J].食品与发酵工业,2022,48(11):43-49.

[56]谭青云.毛霉发酵豆渣品质和功能活性分析及产品开发[D].成都:西华大学,2019.

[57]薛鹏,赵雷,郑星,等.大豆皂苷化学结构及分析方法的研究进展[J].现代食品科技,2018,34(9):291-297.

[58]林王敏,翁倩倩,邓爱平,等.基于文献的淡豆豉发酵过程成分转化分析[J].中国中药杂志,2021,46(9):2119-2132.

[59]孙睿,吕博,朱世杰,等.黑曲霉全豆腐乳的制备及其营养特性研究[J].中国酿造,2022,41(4):130-136.

[60]赵堂彦.鹰嘴豆酶水解与发酵对其功能活性的影响研究[D].扬州:扬州大学,2016.

[61]DAVY P,VUONG Q V.Soy milk by-product:its composition and utilisation[J].Food Rev Int,2020,1:1-23.

[62]孔倩.大豆异黄酮在食品中应用的专利技术综述[J].现代食品,2021(7):16-20.

[63]周艳华,李涛,黄小波,等.富含纳豆激酶抹茶纳豆酸奶的发酵工艺研究[J].中国酿造,2022,41(1):167-171.

[64]肖顺治,肖帆,朱小丽.一种发酵豆渣与中药制成的颗粒冲剂及其制备方法:CN110693018A[P].2020-01-17.

[65]杨潇,周晓,孔连宝.大豆异黄酮防治肝癌作用机制研究进展[J].医学综述,2020,26(17):3406-3410,3415.

[66]黄宏,徐兰依,李鑫,等.不同预处理方式大豆异黄酮对小鼠肝癌的影响[J/OL].中国油脂:1-9[2022-05-10].DOI:10.19902/j.cnki.zgyz.1003-7969.210136.

[67]任莉莉,张胜海,程昆木,等.模拟体内环境下血栓形成及药物溶栓作用[J].粘接,2022,49(2):1-5.

[68]ZHANG B,CHAI J,HE L,et al.Nattokinase produced by natto fermentation with Bacillus subtilis inhibits breast cancer growth[J].Int J Clin Exp Med,2019,12(12):13380-13387.

[69]ZHANG J,TANG Y,YUAN T,et al.Nattokinase crude extract enhances oral mucositis healing[J].BMC Oral Health,2021,21(1):1-6.

[70]LIN D,WU J,YANG Y,et al.The anti-lipidemic role of soluble dietary fiber extract from okara after fermentation and dynamic high-pressure microfluidization treatment to Kunming mice[J].J Food Sci Technol,2020,57(11):4247-4256.

[71]SHEN M,WANG W,GE Y,et al.Antidiabetic effects of soluble dietary fiber from steam explosion-modified black soybean hull in low-dose Streptozotocin-induced type 2 diabetic mouses[J].J Chem,2019,https://doi.org/10.1155/2019/6821438.