郫县豆瓣是以蚕豆与辣椒为主要原料,小麦粉与食盐为辅料,在一定食盐浓度条件下,经过“翻、晒、露”传统发酵工艺,最终制成独特风味的发酵调味品[1]。近年来,随着川菜产业的蓬勃发展,我国调味品行业整体年均增长20%以上,其中复合调味品的发展已达30%~40%[2-3],而郫县豆瓣作为传统发酵调味品的代表之一,也迎来井喷式发展。2019年郫县豆瓣品牌价值超656亿元[4-5],这给郫县豆瓣产业带来了前所未有的机遇和挑战,郫县豆瓣产业的迅速发展的同时也暴露出一些问题。鉴于此,本文对郫县豆瓣的生产工艺、关键香气化合物的研究进展进行了综述,并对现存问题及未来发展方向进行了讨论,对今后的研究方向提出了建议,以期为郫县豆瓣行业的后续研究提供参考。

1 郫县豆瓣的生产工艺研究进展

1.1 郫县豆瓣自动化、现代化生产技术研究进展

目前,郫县豆瓣产业面临的挑战主要体现在两方面:其一是机械化程度低、主要依靠传统工艺,过多依赖人工操作,导致生产规模难以扩大;其二是传统开放式发酵面临着巨大的食品安全风险,开放式发酵受人为因素和环境因素的影响较大。

随着工业生产逐渐步入智能时代,郫县豆瓣行业面临着产业升级的难题,传统生产工业也正面临着现代化改革的挑战。以实现郫县豆瓣自动化、现代化生产为技术突破点,有许多学者在传统发酵工艺基础上对新技术、新设备进行现代化改进,以期实现传统生产工艺标准化,从而有效解决传统发酵过程中的不确定因素,提升自身产业竞争力。李雄波等[6]在前发酵阶段建立了两种“先低盐后高盐、先低温后高温”的变温发酵模式,研究发现两种发酵模式制备的甜瓣子均优于传统发酵。另有学者对传统郫县豆瓣后发酵阶段生产工艺进行了改进,如刘平等[7-9]在后发酵阶段分别设计了智能自动、半封闭恒温系统、封闭罐式稳态温度场发酵系统,对传统工艺进行了一定的改进,也证明了新型现代化生产设备具有一定可行性,从而提高了自动化生产水平。为实现郫县豆瓣现代化转型,越来越多的新型工业化固态发酵反应器被开发出来并投入生产[10],已有少部分企业采用罐式发酵代替传统窖池发酵,罐式发酵打破了传统生产工艺的局限性,为实现郫县豆瓣产业升级和现代化转型提供了可能。从我国郫县豆瓣的发展历程来看,其生产工艺经历了从传统的天然晒露、半封闭发酵到全封闭发酵,虽较传统郫县豆瓣发酵工艺已有很大的进步,但距离产业现代化转型还有一定的差距,如何进一步实现郫县豆瓣发酵的可控化、自动化仍是后续研究的重点之一。

1.2 制曲工艺研究进展

在郫县豆瓣生产过程中,蚕豆曲的制备是首要且关键工序[11]。制曲的基本原理是利用设备调节空气中的温湿度,达到曲霉菌生长所需的好氧、中温、湿度水分的适宜条件,促使曲霉生长和分泌蛋白酶、淀粉酶等酶系[12]。制曲方式可根据原料是否经过蒸煮而分为熟料制曲和生料制曲[13],吴华昌等[14]尝试采用生料制曲代替传统熟料制曲,发现当蚕豆瓣浸泡至瓣心夹有丝线般硬心时,所得成品的感官和风味品质最优。而周道全[15]研究发现,生料制曲虽然可行,但由于生料制曲原料未经灭菌处理,容易造成杂菌繁衍生殖,最终导致制曲失败。

近年来,郫县豆瓣生产企业大部分采用厚层通风制曲[16],多采用短时高温烫漂的方式对蚕豆瓣进行预处理,将蚕豆置于沸水中烫漂1 min左右再进行制曲,以降低杂菌污染,但该工艺需要依靠人工接种、翻曲、出曲及控温控湿,存在机械化程度低、能耗高、种曲质量低等缺点[17],特别是大部分企业在制曲生产过程中控制能力较差,使得杂菌数不可控,进而导致黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1,AFB1)超标等一系列食品安全问题频发。相比厚层通风制曲而言,圆盘制曲是集进料、调温、调湿、新风、回风、排风、培养、翻曲、烘干、出料、清洗、杀菌和干燥为一体的全封闭式装置,为微生物营造出最适宜的生长环境[18]。圆盘制曲是传统发酵产业提升机械化水平、自动化水平、智能化水平和信息化水平的有效工具,目前,圆盘制曲已在酱油、白酒、豆豉等发酵制品行业中广泛应用,或可成为未来发展的趋势之一。

1.3 功能菌种筛选研究进展

米曲霉是蚕豆曲生产的关键微生物[19],目前绝大多数郫县豆瓣生产企业仍延用酿制酱油专用的沪酿3.042米曲霉来生产郫县豆瓣[20],虽然酱油、郫县豆瓣均属米曲霉发酵体系,但酱油需要的是原油,郫县豆瓣需要的是酱,其发酵控制是不同的,而目前行业仍没有获得郫县豆瓣生产专用菌株。因此,筛选出更适合郫县豆瓣专用菌种对整个产业具有重要的意义。针对分离筛选优良菌株或复合菌株,特别是复合酶制剂的研究已有较多报道,如亢乐等[21-24]采用多种菌种辅助米曲霉制曲,研究表明,混合制曲能够在一定程度上弥补单一米曲霉制曲造成的酶系不全,促进氨基酸态氮和全氮含量的提高,同时增加产品酱、酯香及鲜味,从而提升产品风味品质。陈廷廷等[25-26]分别从传统郫县豆瓣中分离鉴定出产蛋白酶、α-淀粉酶酶活力较高的菌株,并进行复合菌株共培养制曲,在保证成曲曲香浓郁的前提下,既缩短了制曲周期,又使蛋白酶和淀粉酶等多种酶的活力提高了约100%。虽然行业内已有很多相关研究,但由于没有再进一步优化实际进入产业应用的菌株培养条件及发酵工艺参数等研究,因此实用价值高且适宜郫县豆瓣的专用菌种未见报道,仍需进一步研究。

2 郫县豆瓣的风味物质的研究进展

2.1 风味物质形成机理

郫县豆瓣香气的形成主要集中在后发酵时期,在郫县豆瓣中虽然含量极微,但对郫县豆瓣的风味却有很大的影响。郫县豆瓣呈香机制复杂,大体上可以归为四类[27-29]:①由原料自身成分所产生;②由米曲霉代谢产物产生;③由耐盐酵母、细菌的代谢产物生成;④由非酶化学反应生成。

2.2 郫县豆瓣中挥发性风味物质

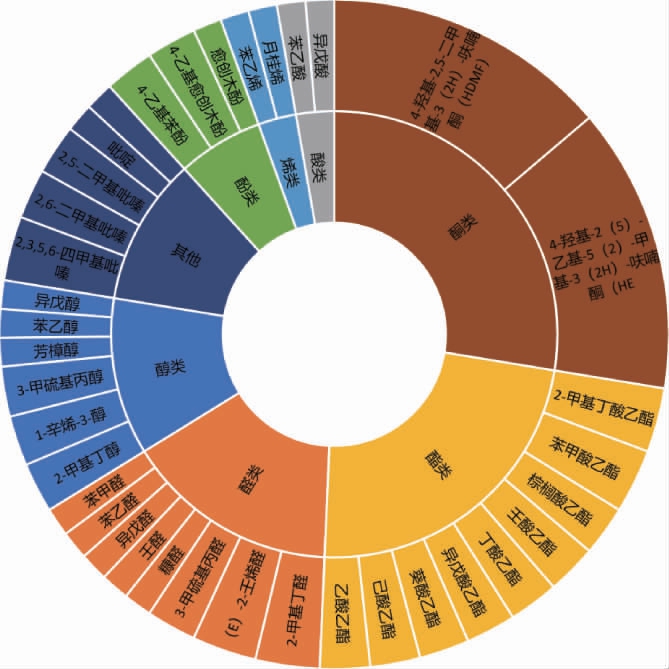

目前在郫县豆瓣从原料到发酵整个过程中已鉴定出200多种挥发性成分,其中包括酯类、醇类、醛类、酸类、酮类、酚类、杂环化合物等,赋予郫县豆瓣酱香、醇香、焦糖香、烟熏香和辛辣刺激味等多种风味特性。郫县豆瓣中检出化合物众多,而这些风味物质在郫县豆瓣中含量、阈值不同,从而对郫县豆瓣香气贡献程度也不同。迄今为止,研究者们[30-34]对郫县豆瓣特征香气物质进行鉴定,最终确定了37种郫县豆瓣关键香气化合物,如图1所示。

图1 郫县豆瓣中关键香气化合物

Fig.1 Key aroma compounds in Pixian broad bean paste

3 郫县豆瓣质量与安全管理体系研究进展

郫县豆瓣的主要原料为农副产品,其生产过程中会出现物理风险、化学风险、生物风险三类食品安全风险因素[35]。郫县豆瓣的质量控制的源头之一就是原辅料供应,但目前郫县豆瓣所用辣椒原料品种杂乱,产品品质不一,从而导致不同辣椒发酵的郫县豆瓣存在较大差异。因此定向筛选郫县豆瓣专用品种尤为重要,如王雪梅等[36-37]以不同产地、品种的辣椒为研究对象,研究其在郫县豆瓣发酵过程中的品质差异性,可以指导开发不同需求型产品。蒋四强等[38]探究6种不同品种蚕豆制作豆瓣曲的适应性,从而筛选适宜加工郫县豆瓣的蚕豆品种。因此,选育更适合郫县豆瓣加工的原辅料品种并推广应用,从原料上实现郫县豆瓣标准化十分必要。

郫县豆瓣在发酵过程中极易受到杂菌污染,从而导致一系列如AFB1、生物胺超标等问题。一些学者对郫县豆瓣体系中的有害微生物进行了大量研究,如黄玉坤等[39-41]对郫县豆瓣中的AFB1提取方法进行优化,建立了一系列的郫县豆瓣中AFB1快检技术。张帅等[42]研究发现,AFB1含量随发酵的进行而增加,AFB1关键控制点在蚕豆病发酵过程及后熟时期。相似的研究[43]也发现,AFB1主要在郫县豆瓣制曲和前发酵初期产生,可在制曲阶段进行防控。袁琳娜[44]对工业化蚕豆瓣后发酵过程中生物胺变化研究发现,生物胺总含量与菌落总数呈正相关。曾雪晴[45]也建立了高效液相色谱法(high performance liquid chromatography,HPLC)测定豆瓣中生物胺的方法。从生产原料管控、生产过程各阶段完善质量与安全管理体系,在郫县豆瓣产业升级的同时,更要保证郫县豆瓣的质量安全,契合豆瓣产业的高质量发展需求。

4 郫县豆瓣产业现存问题

(1)行业带动力不足

从行业结构看,在调味品行业中,郫县豆瓣企业多为劳动密集型企业,自动化程度低,人力资本高,规模偏小且多以作坊式加工企业为主,行业带动力不足,导致行业整体较其他调味品行业竞争力不强。特别是近年来海天、李锦记、欣和等大型调味品企业也进军复合调味品行业,且在黄豆酱、豆瓣酱、甜面酱等行业已占有一定市场,均有可能转入郫县豆瓣酱的产销。

(2)产品结构不合理

从产品结构来看,一方面郫县豆瓣在B端(餐饮和工厂)的市场需求因为川味复调和餐饮的迅速发展而有所增加,但传统C端(家庭)的消费群体在减少;另一方面新的消费需求洞察不够,产品创新乏力,郫县豆瓣产品类型较少,整体产业都依赖于传统郫县豆瓣,产品更新换代慢,而传统郫县豆瓣的消费人群及增长空间逐渐趋于饱和,没有新的产业增长点。且消费替代产品陆续出现,复合调味品存在着替代郫县豆瓣的可能,郫县豆瓣逐渐趋于某一类复合调味品的原料,从而导致郫县豆瓣的应用场景及消费群体受限,导致整体市场需求面临增长困境。另外,产品定位不够清晰,同类型的诸如临江寺豆瓣、老干妈等较高知名度的酱类产品也对郫县豆瓣产业构成直接威胁。

(3)同质化问题严重

郫县豆瓣生产企业间生态位重叠现象严重,产品同质化,竞争市场同质化,没有形成产品档次,空间和时间上的错位,无序竞争严重[46]。几十家经许可的郫县豆瓣企业统一采用“郫县豆瓣”商标加自身商标的形式宣传销售[47],不同层次企业之间均使用“郫县豆瓣”商标,而产品质量参差不齐,这既不利于消费者对“郫县豆瓣”品牌的认知,也会影响“郫县豆瓣”商标自身的提升[48]。在此大环境下,各郫县豆瓣企业之间拼价格战,导致整个行业低端化,利润不断压缩,最终可能会逐渐流失C端消费者,成为B端一种基础原料,从而影响郫县豆瓣品牌价值。

5 郫县豆瓣酱发展方向

郫县豆瓣已有300年历史,其作为“川菜之魂”具有唯一性和不可替代性。在调味品行业迅速发展的大环境下,也将对郫县豆瓣行业产生强烈的冲击和带动。基于深入思考,建议郫县豆瓣升级方向:

(1)酿造菌种与酿造工艺技术的深入研究

菌种是酿造调味品的风味与成本控制关键,研究选育更适合郫县豆瓣发酵的酿造菌种需要全行业技术同仁的努力,以及深入研究传统工艺的酿造机理,再结合酿造菌种工艺需求和现代化设备的应用,做到传统工艺与时俱进的有效传承,以稳定满足发酵酱类产品对风味、体态和成本的平衡控制需求。

(2)基于数智化方向的产业升级

产业升级是行业持续健康发展的市场需求,从自动化、信息化、数字化再到智能化是制造业升级的必然,这里面不只是设备、场地升级,更多的是管理理念、信息系统和数据应用能力的提升。虽然传统调味品企业转型的路很长且荆棘满布,但也有酱油行业可以参考,期待有能力的头部企业能奋力带领行业发展。

(3)基于市场需求的产品创新

郫县豆瓣是地理标志保护的传统发酵制品,但也是消费品,它的消费者、消费市场、应用场景等都在不断变化,所以在传统工艺和风味的有效传承基础上,应基于市场洞察在产品端大胆创新,在把已有郫县豆瓣产品做的更有价值感、历史感和文化内涵的同时,也创新研发即食、休闲、佐餐、豆瓣复合调味品等系列衍生产品,增加产品附加值,保持品牌活力,与时俱进,挖掘促进产业发展新的经济增长点。

(4)重视工艺技术与人才培养

行业发展需要市场驱动,根本上还是需要技术的支撑,目前整个行业在工艺技术和产品应用的优秀人才很缺乏,也是制约行业创新发展的关键因素之一,需要规模以上企业重视工艺技术并提供更好的技术研发环境和务实的支持,让产业发展与人才培养相向而行。

6 总结与展望

本文对郫县豆瓣产业生产工艺、风味物质及质量安全研究进展进行了综述,对郫县豆瓣产业现存问题进行了总结并思考了未来的发展方向。

产品附加值提升是产业升级的量变,结构优化是产业升级的质变。随着工业生产逐渐步入智能时代,郫县豆瓣产业升级的压力和难题终需得到解决,产品同质化严重、价值感低和品牌价值下降的问题也终需改善,这些升级和改善的背后,都需要工艺技术的支撑,所有业内科研院所的技术协同和人才的培养需先行。

[1]赵聪.郫县豆瓣酱重要香气物质研究[D].无锡:江南大学,2021.

[2]杨懿.郫县豆瓣绿色制造与建设方案的研究[D].成都:西华大学,2020.

[3]程俊杰.TW公司发展战略研究[D].郑州:郑州大学,2018.

[4]张玉旭.中小型郫县豆瓣生产企业融资问题研究[D].长春:长春工业大学,2021.

[5]蒋浩然,李莹.“川菜之魂”郫县豆瓣的品牌之路[J].中国品牌,2019(5):70-72.

[6]李雄波,邓维琴,李恒,等.分段发酵模式对郫县豆瓣甜瓣子发酵过程中微生物及产品品质的影响[J].食品科学,2021,42(10):65-72.

[7]刘平,王雪梅,向琴,等.郫县豆瓣智能后发酵工艺优化及品质分析[J].食品科学,2020,41(22):166-176.

[8]谢思,赵晓燕,杨舒郁,等.郫县豆瓣自然与恒温后熟发酵工艺对比分析[J].食品科学,2020,41(10):138-144.

[9]DING W W,YE X Q,ZHAO X Y,et al.Fermentation characteristics of Pixian broad bean paste in closed system of gradient steady-state temperature field[J].Food Chem,2022,374:131560.

[10]张慎烨.“满江红”郫县豆瓣营销策略研究[D].成都:西南交通大学,2019.

[11]邓扬龙.郫县豆瓣中产气微生物的分离、鉴定及其生物特性研究[D].成都:西华大学,2020.

[12]安天星,张荣.酱油生产中的条池厚层通风制曲与圆盘通风制曲工艺设备的比较[J].中国调味品,2009,34(8):29-32.

[13]彭杰.郫县豆瓣制曲阶段关键酶系及风味物质变化研究[D].成都:西华大学,2020.

[14]吴华昌,邓静.生料制曲晒露发酵酿制蚕豆辣酱[J].中国调味品,2005(7):26-27.

[15]周道全.浅谈如何制好生料豆瓣曲[J].中国酿造,1991,10(4):47-48,41.

[16]孟甜.郫县豆瓣制曲工艺及生化变化研究进展[J].中国调味品,2014,39(6):130-134.

[17]祖彬,李鸿瑞,李峰,等.玉米浆处理液对提高厚层通风制曲质量工艺的探讨[J].中国调味品,2022,47(3):126-128.

[18]刘杰,任博,王家法,等.圆盘制曲机的结构、自动化控制以及在白酒行业中的应用[J].酿酒科技,2020(7):46-49,57.

[19] ZHANG L J,BAO Y D,CHEN H F,et al.Functional microbiota for polypeptide degradation during hypertonic moromi-fermentation of Pixian broad bean paste[J]. Foods,2020,9(7):930.

[20]傅力,章运,涂振东,等.米曲霉高产蛋白酶菌株的选育及在酱油酿造中的应用研究[J].新疆农业科学,2009,46(6):1274-1278.

[21]亢乐,张丽杰,徐岩.优质米曲霉筛选及复合菌剂构建提升郫县豆瓣蚕豆曲品质[J].食品与发酵工业,2022,48(22):18-25.

[22]刘福林,杨文侠,朱丽莉,等.多菌种发酵蚕豆酱的研制[J].中国酿造,1999,18(1):11-14.

[23]谢丽源.多菌种固态低盐发酵生产豆瓣辣酱[J].食品工业,2002(5):24-25.

[24]李峰,赵萍,周昌豹,等.郫县豆瓣高酶活米曲霉选育鉴定及复合菌制曲改善酶系组成研究——郫县豆瓣复合菌制曲改善酶系组成研究[J].中国酿造,2012,31(12):30-32.

[25]陈廷廷,胡琼,唐洁,等.复合菌株共培养制曲改善郫县豆瓣成曲酶系活力[J].食品与发酵工业,2019,45(1):62-69.

[26]邓维琴,肖晴芹,李雄波,等.郫县豆瓣中高产α-淀粉酶米曲霉筛选鉴定及产黄曲霉毒素特性评价[J].食品与发酵工业,2020,46(9):50-56.

[27]张淼,何江红,贾洪锋,等.四川豆瓣加工工艺及风味物质研究进展[J].食品与发酵科技,2011,47(1):35-38.

[28]杨国华,杨帆,叶玉矫,等.豆瓣中风味物质的研究现状[J].中国调味品,2018,43(6):194-200.

[29]黄湛.郫县豆瓣特征香气的鉴定及其形成规律研究[D].成都:西华大学,2016.

[30]林洪斌,毕小朋,方佳兴,等.郫县豆瓣挥发性物质变化规律及特征香气物质形成机理[J].食品科学,2020,41(2):259-266.

[31]刘平,翟刚,陈功,等.郫县豆瓣特征香气物质的研究鉴定[J].中国酿造,2015,34(1):27-32.

[32]LIN H B,LIIU Y,HE Q,et al.Characterization of odor components of Pixian Douban (broad bean paste) by aroma extract dilute analysis and odor activity values[J].Int J Food Prop,2019,22(1):1223-1234.

[33]LU Y,CHI Y,LV Y,et al.Evolution of the volatile flavor compounds of Chinese horse bean-chili-paste[J].LWT-Food Sci Technol,2019,102:131-135.

[34]孙文佳,王雪梅,李亚隆,等.外源添加氨基酸对郫县豆瓣模拟体系感官及特征风味的影响[J].食品科学,2021,42(22):283-290.

[35]包琴,鲁时旭.郫县豆瓣生产过程风险识别与质量控制探讨[J].中国调味品,2020,45(12):197-200.

[36]王雪梅,孙文佳,李亚隆,等.不同产地鲜辣椒发酵郫县豆瓣的品质分析[J].食品科学,2020,41(10):213-221.

[37]彭粲,黄钧,黄家全,等.不同产地和品种辣椒的特性差异分析[J].食品研究与开发,2021,42(13):159-167.

[38]蒋四强,李雄波,邓维琴,等.郫县豆瓣适用蚕豆品种的选择[J].食品与发酵工业,2022,48(10):106-111.

[39]黄玉坤,陶璇,邵坤,等.基于适配体杂交链式反应检测郫县豆瓣中黄曲霉毒素B1[J].食品科学,2020,41(22):301-307.

[40]靳学敏,车振明,汪颖.郫县豆瓣原料蚕豆中黄曲霉毒素B1的提取[J].中国调味品,2011,36(3):91-95,116.

[41]邵坤.基于适配体纳米磁珠的黄曲霉毒素B1萃取及检测方法研究[D].成都:西华大学,2019.

[42]张帅,马秀灵,李恒,等.郫县豆瓣加工过程中黄曲霉毒素B1的变化及关键控制点研究[J].中国酿造,2018,37(1):108-111.

[43]汪先丁,刘敏,高鹏,等.郫县豆瓣自然发酵过程中真菌群落的演替及黄曲霉毒素B1的消长[J].食品科学,2012,33(11):142-146.

[44]袁琳娜.蚕豆瓣发酵过程中有害物质的形成与动态变化研究[D].成都:西南大学,2020.

[45]曾雪晴.豆瓣酱发酵过程中生物胺及理化指标的变化研究[D].成都:西南大学,2020.

[46]黄彬.郫县豆瓣产业发展战略研究[D].成都:西南交通大学,2013.

[47]韩友林,马秀梅,马玉清.川鲁地理标志工作考察的主要收获与思考(上)[J].工商行政管理,2010(5):40-43.

[48]刘庭宇,叶春明,赵灵玮,等.TFT-LCD制造cell阶段多目标绿色调度问题研究[J].上海理工大学学报,2020,42(2):201-208.