传统发酵食品是指以动植物为原料,通过天然微生物或人工添加微生物的一系列反应生产出的能满足公众需求的美味、营养的产品[1]。中国传统的发酵食品历史悠久,如酸菜,可以追溯到几千年前的西周时期。《释名》中就有腌制的白菜“菹”的方法,其中的“生酿之”指用的原料是最新鲜的白菜,直接腌制的方式制作加工而成的酸菜。而“遂使阻于寒温之闲,不得烂也”的意思应该是说人们平常在腌制时候,一定要记得事先要将酸菜其放在隔寒、隔热和隔雨之地,这样腌制出来的酸菜才不会有腐烂,而且酸菜从味道口感方面来讲不仅特别的酸爽而且清脆[2]。

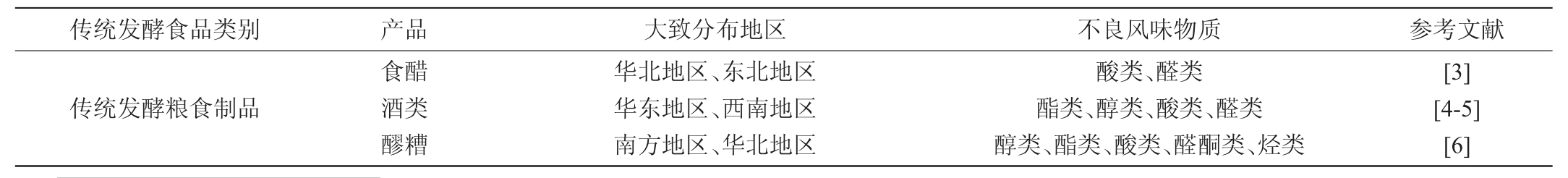

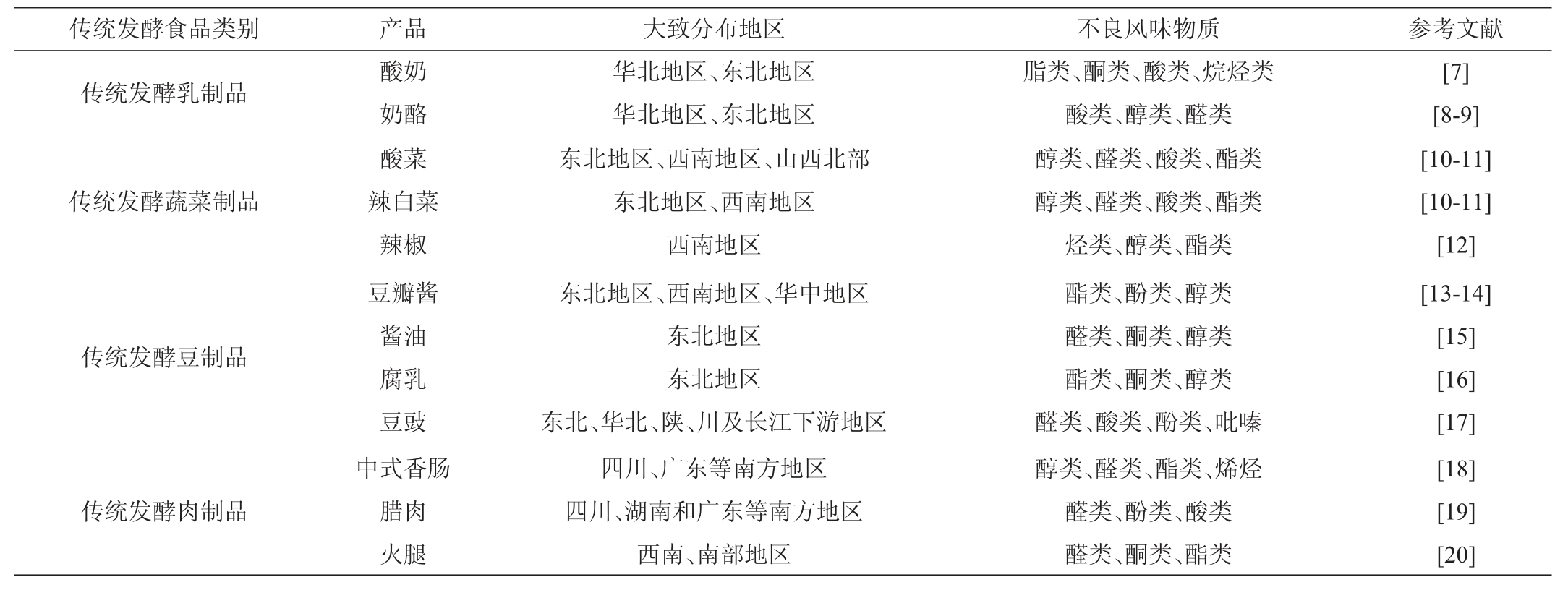

大部分发酵食品都有良好的味道和口感,发酵食品生产成本低,操作简单,原料适应性大,可以抑制大部分病原菌的生长和繁殖,在中国膳食饮食结构中占有重要的位置,在高度现代化的今天,依旧深受大家喜爱,有广泛的市场和消费人群。但其存在安全性问题如保质期及长霉等,大多数伴随着异味的产生,而异味物质产生的主要原因就是腐败变质及微生物污染。常见传统发酵食品的大致分布地区及主要不良风味物质的种类见表1。东北地区分布的传统发酵食品最多,而传统发酵食品的不良风味物质主要以酸类、醇类及醛类居多。

表1 常见传统发酵食品的大致分布地区及主要不良风味物质种类

Table 1 General distribution of traditional fermented food and the main types of undesirable flavor substances

续表

1 传统发酵食品的风味物质与微生物

风味物质一般是指自然界一切能较迅速地刺激人感官活动的物质,包括了香气物质类和滋味物质类。在食品发酵加工处理过程中得到的风味又可以被分为挥发性物质类和非挥发性物质类。挥发性风味物质一般来说是发酵过程中食品风味的主要香味来源,以醇、醛、酮、脂、烃类化合物及挥发性酸类为主。而各种非挥发性风味物质则是可以完全决定一种食品的口感,以天然氨基酸成分及其衍生物、有机酸、脂肪酸类成分等化合物为主[21]。

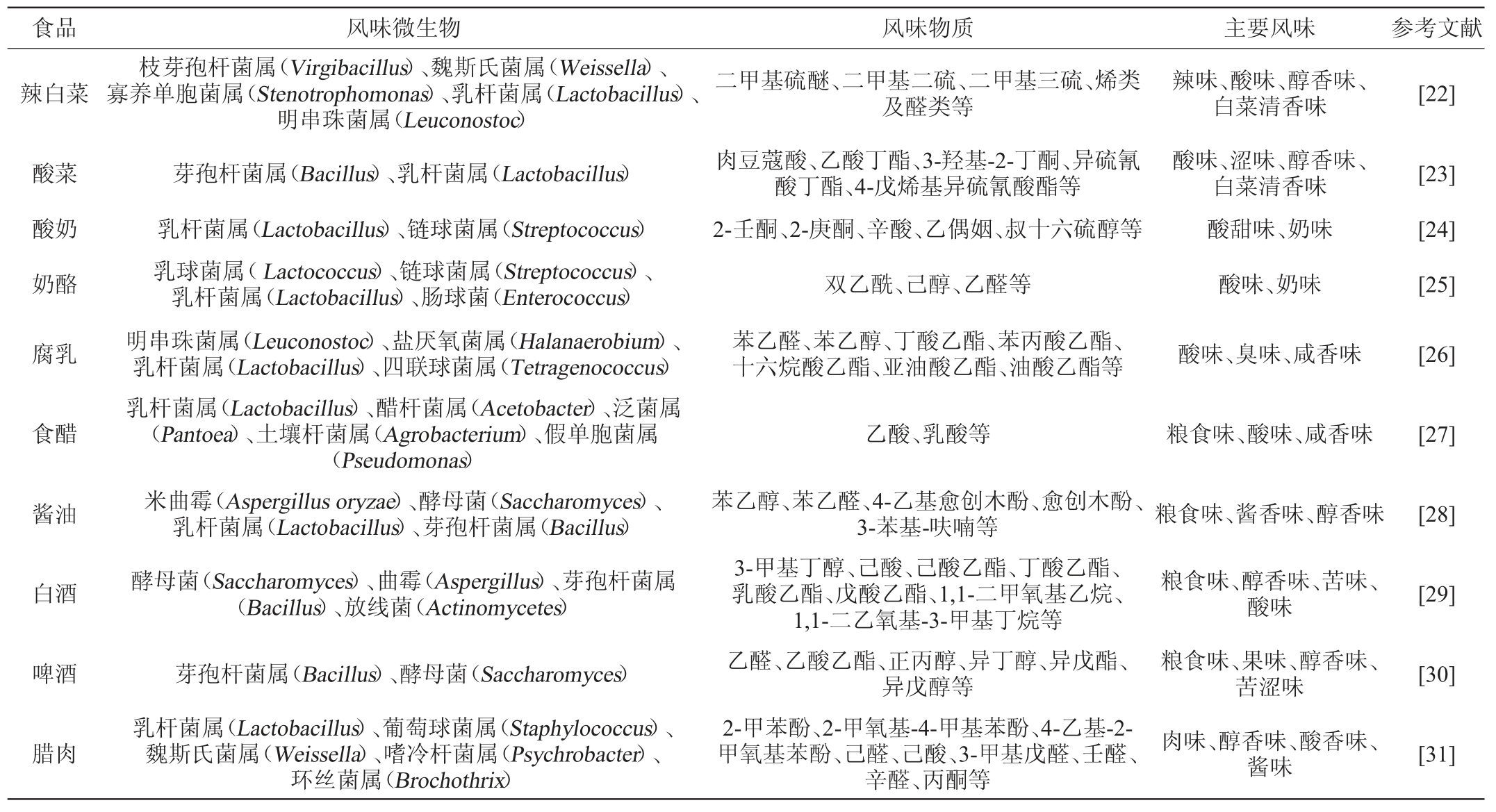

在通过发酵制作各类食品的过程中,微生物就会吸收利用各种原料如淀粉、蛋白质类等,发酵结束后便产生了某些独特食品风味,此外发酵食品具有的某些独特的风味成分还需要依赖于其他的微生物菌群发酵产生各种的挥发性风味物质分子及其他特定风味物质组分之间的相互作用,我国传统发酵食品中与风味相关的微生物及相关风味物质见表2。发酵过程中主要由细菌和真菌共同作用,芽孢杆菌属(Bacillus)、乳杆菌属(Lactobacillus)为主要的风味微生物,真菌在传统粮食制品如酱油、白酒中属于优势菌属,而构成辣味、酸味、臭味等主要风味的风味物质是多种多样的。

表2 传统发酵食品中与风味相关的微生物

Table 2 Microorganisms associated with flavor in traditional fermented food

2 传统发酵食品的不良风味

食品风味物质通常可包括芳香物质和味感物质,其中味感物质中有的各种非挥发性化合物氨基酸、核甙酸、短链肽键类和以及一些芳香生物碱类等,可通过人类口腔味觉中枢产生出的包括酸、甜、苦、鲜、咸、辛、涩等基本味觉;芳香物质如酸类、酯类、酮类、醛类、吡嗪类和内酯等可通过嗅觉刺激而引起鼻腔知觉[32]。大多数食物的味道是无法完全准确描述的,更复杂的是,由于人们的文化、习惯和生理差异,不同的人对同一种食物有不同的接受和偏好,在评估某种口味时,很多主观和客观因素混杂在一起就会对品质评价出现不同说法。

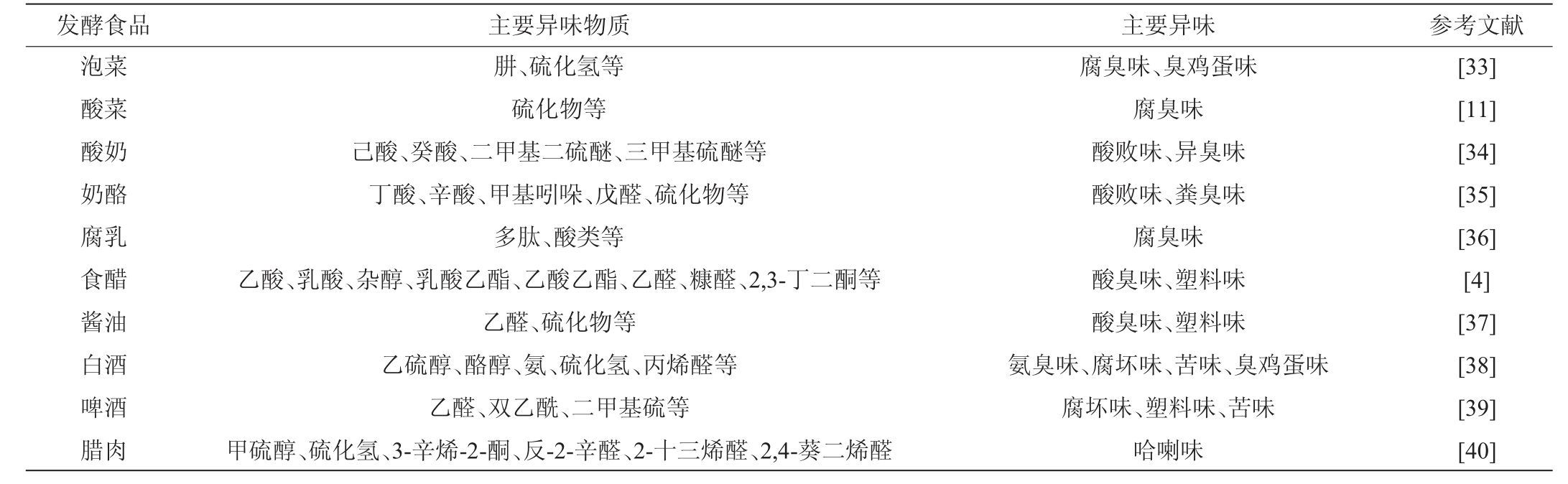

具有不良风味的风味物质不可或免的会在发酵的过程中产生,少量食用的话也不会造成任何影响,但当其数量超过一定阈值后可能就会开始产生异味,甚至有害健康。传统发酵食品中主要异味及异味物质见表3,臭味为不同发酵食品的主要异味,造成臭味的主要异味物质是硫化物,而硫化物摄入过多会造成呼吸系统和大脑的直接损害。

表3 传统发酵食品中主要异味及异味物质

Table 3 Main odors and odorous substances in traditional fermented food

2.1 酸类

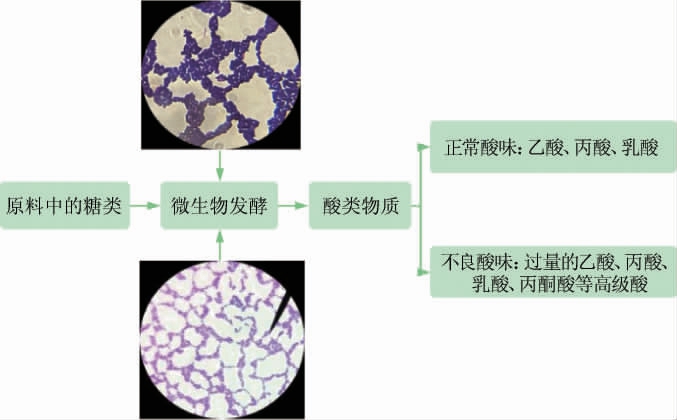

发酵过程中主要起作用的是微生物,一般食物都含有一定量的单糖类成分(如葡萄糖)和淀粉。在微生物发挥其作用进行发酵后,糖类会转成酸性物质,微生物在代谢过程中会产生酸,部分食物的发酵产物里也有酸,这也就是不良酸味产生的主要原因。食品发酸产生异味是因为其中的微生物发酵产酸,主要是乳酸、乙酸、丙酸、丙酮酸等,其他还有一些高级酸,如图1所示。

图1 酸类产生机制

Fig.1 Mechanism of acids production

用于加工制作某些肉制品、奶制品的原料中脂肪腐败变质会产生一股酸腐味,例如酸败就是在某些肉及奶制品加工中经常出现的最大风味缺陷之一,酸败通常是指一定条件下的牛奶中的脂肪分子在储藏时由于与空气等作用发生氧化,并进一步降解成挥发性醛、酮、酸等复杂化合物的现象[41]。

2.2 硫化物

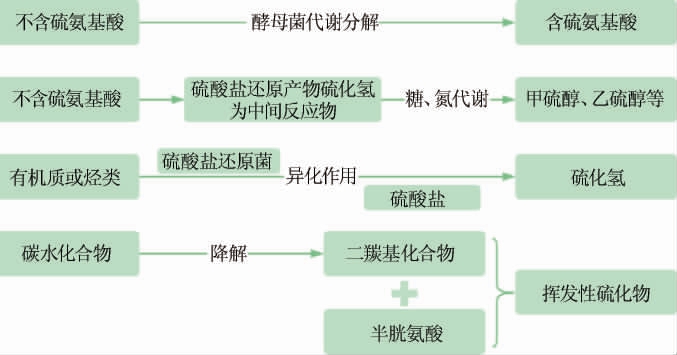

硫化物在食品中种类繁多,对构成某种食品特有的芳香风味品质或特殊的异味有重要影响。在传统粮食制品酒类发酵过程中酵母的硫代谢反应会产生硫化氢,同时酵母还原二甲基亚砜可以产生二甲基硫。食品中酵母对氨基酸分解会产生硫化物,如图2所示。

图2 食品中硫化物的产生机制

Fig.2 Mechanism of sulfide production in food

食品中最常见的硫化物有二甲基二硫、二甲基三硫[42]、二甲基硫醚[43]、苯并噻唑[44]、硫化氢[45]、噻唑[46]等。食物中不相同的气味特征可能是由于不同种类和含量的硫化物导致的,硫化物在伴随产生如香草味、水果味等其他一些令人喜爱的独特味道的同时还会产生出很多特殊的异味,如含有硫化氢气体的臭鸡蛋味,硫醇气体的臭鼬味[47]等。

2.3 醇类

醇类主要是被一些真菌、酵母、细菌体等微生物以各种天然氨基酸、糖等多种化学成分为原料发挥作用后形成风味物质。在原料自然或人工发酵过程中,其本身含有的一定浓度的游离氨基酸分解脱氨而呈现出具有强烈苦味性质的醇类物质如仲丁醇等杂醇油,这部分杂醇油还会产生具有刺激性的辣味。在黄酒制作过程中,醇类的口感效应非常重要,酪氨酸由酵母催化反应会产生酪醇,其香气虽然柔和但苦味却重,含量过少会使口感单薄,过高则易引起头痛,对人体健康产生不良影响,也就是说在其阈值较低时会产生令人愉悦的香气,但超过其阈值会带来苦味[48]。

2.4 醛类

醛类是发酵食品中主要的物质,当其含量超过一定范围时,会产生异味。氨基酸、丙酮酸代谢产生乙醛,同时乙醛也是酵母参与的糖酵解过程中产生的中间产物,具有一定的辛辣味[49]。丙烯醛是一种不饱和醛,会通过甘油脱水、多不饱和脂肪酸的脂质氧化等过程产生,具有冲鼻的臭味,且有损于人体健康[50]。

2.5 多肽

蛋白质作为发酵食品所用的关键原料,在其发酵水解过程中便不可避免的会伴随着多肽衍生物的产生,例如奶酪在蛋白质发酵分解过程中往往就会伴随产生着一些其他不良的风味物质,主要就是因为某些蛋白质在水解过程中产生了一系列不良反应,肽链分子中含有的一些苦味蛋白质氨基酸或蛋白短键肽便会随之暴露出来,奶酪自然就会产生苦味。对多种奶酪[51]苦味的形成起主要作用的就是酪蛋白的降解产物苦味肽,而奶酪特有的苦味还会影响广大消费者今后对奶酪食品的认知接受程度和潜在市场前景[52]。在大规模的豆制品生产过程中大豆多肽在风味上还存在很多问题,很难达到无臭无味。

2.6 其他物质

乳酸菌、酵母菌、醋酸菌、霉菌等其他杂菌的生理代谢作用也会产生不良风味物质。有研究表明,乳酸菌能够产生抵抗腐败霉菌或和细菌的代谢产物,如细菌素,利用这类乳酸菌对酸面团进行发酵,可以延长酸面包保质期,从而实现生物防腐的目的[53]。组胺、酪胺、色胺和苯乙胺之类特殊的生物胺主要是在脱羧酶类的催化下乳酸菌作用于氨基酸的脱羧反应产生的,从而可以产生出一种很特殊的“臭味”。此外当芽孢杆菌在食物发酵系统中占优势时,这种微生物会在发酵初期快速生长繁殖,在发酵中后期,发酵环境的pH抑制芽孢杆菌的繁殖从而部分芽孢杆菌走向凋亡,但是许多其他微生物又会进一步利用这些芽孢杆菌死亡分解后所留下来的微生物菌体及其各种代谢活性产物继续进行正常繁殖从而也会导致发酵食品变质[54]。醋酸菌是导致葡萄酒腐败最主要的微生物之一,它能促使乙醇氧化为醋酸从而发出令人不适的酸味[55]。发酵食品发霉的主要原因之一是霉菌对其生长环境的强适应能力。

3 传统发酵食品异味的控制

异味是一种与固有印象和感官的香气和味道不协调的味道,如果说香味是一种流行的味道,那么异味就是不流行的味道。为了尽量满足当今人们的对天然食物风味的理想感官需求,有必要通过找到一套合适科学的调控方法来控制异味的产生。

目前为止,调控食品安全和风味品质的最有效且应用最多的管理体系是危害分析与关键控制点(hazard analysis criticalcontrolpoint,HACCP)体系。在我国食品工业中HACCP主要应用于食品添加剂、乳制品、烘焙食品、油炸食品、冷冻食品、罐头等深加工食品。HACCP体系主要用于预防和控制物理因素、化学因素、生物因素的危害以及判断哪种方式和哪道工序影响了食品的安全性以及其预防措施[56]。李东等[57]对自然发酵黄豆酱工业生产建立了HACCP体系,监控生产过程的每个环节,最终产品的微生物学指标和理化指标检验结果全部达到现行相关国家标准,产品抽检合格率达到100%。为了降低生产成本、提高传统发酵食品的安全性,提出了以下几个贯穿HACCP体系的控制措施。

3.1 物理因素的控制

首先是原料环节的控制,原料在使用前要清洗彻底,除去灰土等杂质。添加可以抑制有害菌、病原微生物和部分杂菌生长的天然物质或其提取物,如丁香、大蒜等。严格审核所用原料的来源及储存环境,储存条件大部分需要避光通风同时低温储存来抑制有害菌的繁殖,加强环境的卫生管理和清洁消毒。酸奶、奶酪等原料来自奶牛的产品还要注意原料饲养坏境的控制,包括对牛舍以及奶牛本身的清洁卫生、饲料的选择等。

其次是加工环节的控制,加工环节最主要的就是发酵工艺。工艺不同产生的风味也大不相同,温度能促进美拉德反应并改变酶活性,时间会促进脂质氧化和水解,但二者都需要在可控的范围内。章建浩等[58]通过对干腌火腿的风味研究得出,当火腿腌制7个月时,会生成3-甲基丁醛、1-辛烯等挥发性化合物。超过12个月,则生成2-丙醇和己烷等物质。短期加工火腿比长期加工火腿有较高浓度的风味物质存在。因此找到适合的发酵工艺也是保持食品风味的主要措施之一。加工环境主要包括工厂人员和设备。人员制作前的加工培训、身体健康检查、进入工厂前的消毒都是必不可少的;装原料的容器、操作台、传送带等设备应先用清水洗净后消毒。加工环境中产生的垃圾要进行管理,及时清除消毒。有害菌的繁殖需要一定的温度、pH值、糖源和氮源等条件,通过对工厂车间加工环境的控制及工艺的改进来抑制有害微生物。例如啤酒酿造过程中防止啤酒原料发霉结块的方法是通过加强室外原料输送设备的防护措施,在输送设备表面覆盖帆布或铁皮,防止因密封不严导致的漏雨或微生物入侵。啤酒设备在停产后会用热水和热碱冲洗以杀死微生物,清洗完毕后使设备处于通风状态并制定相关的跟踪记录表[59]。

最后是包装环节的控制,不同产品所适用的包装不同。产品包装应该考虑到经济和适用两个因素,优化灭菌包装技术,例如射线灭菌和真空包装技术,良好的包装对抑制不良风味的产生以及延长产品的保质期、刺激消费者的购买欲望均有好处。

3.2 化学因素的控制

在工业化生产发酵食品的过程中,常常添加复配剂来保证生产的效率和安全。其次添加香味剂可以有效掩盖食品中的不良风味,原料奶中容易有饲料味、杂草味、牛棚味、酸败味等异味,在奶牛饲料中添加香味剂可以有效改善这一问题还可以提高奶牛的产奶量。在一定范围内食品添加剂和防腐剂的使用也是可以用作不良风味的调控,例如添加剂甘草甜素的添加就可以减少或消除苦涩味,掩饰和覆盖不良余味[60]。

3.3 生物因素的控制

有害生物因素的控制在传统发酵食品的发酵过程中是关键。对产品与食品原料直接接触的生产人员、车间设备、原辅料、包装材料与贮藏运输条件等各项生产过程要素进行全方位严格检测控制、建立完整高效统一的全过程检测流程和全程监控评价系统的同时,对食品原料进行的灭菌工作也是极其重要的。如目前国内外较为广泛普及的乳制品生产制作过程中的灭菌方法是巴氏杀菌法。肉类产品生产可以选用培育优良的动物品种,调整饲料的成分,改善动物的生存环境和肉类的储存条件,有效地减少或控制畜禽肉类中典型的气味物质的产生[55]。植物发酵食品中,一些有害微生物的繁殖可以通过选择合适的微生物来抑制,同时注意加强优势菌株对植物发酵食品的作用,抑制不良风味的产生[61]。

传统发酵食品中的异味可能来自原料、发酵过程和环境、微生物代谢活动和各种风味物质之间的复杂反应。可以通过控制物理、化学和生物因素来对原料的质量、发酵菌种的类型、质量和数量、发酵方法以及发酵条件等进行约束和管理,采用新技术对产品进行防腐、杀菌处理,从而满足消费者对良好风味的向往,避免不良风味的产生。发酵食品中的菌种并不是单一的,其往往具有混菌体系,在发酵食品中形成了复杂多样的微生物群落,这就导致了在发酵过程中更容易产生诸多问题,因此应深入研究发酵食品中微生物菌群之间相互促进或抑制的作用及其规律,最终通过人工干预和先进技术进行调控来实现传统发酵食品品质的提升。

4 总结与展望

多种风味物质的共同作用造就了发酵食品独有的风味。事实上,每种发酵食品的基本风味物质类型大致相同,但不同的发酵食品含有不同种类和比例的风味物质,这主要是由于特征风味物质的含量不同。传统发酵食品的发酵过程往往伴随着复杂的微生物系统的反应与活动,这些反应和活动会产生许多有益活性物质和风味物质,满足消费者喜好,但由于微生物及各种条件的不可控性,发酵过程中往往会伴随着有害物质的出现,从而产生异味和危害。

我国对于发酵食品的需求量巨大,但传统的发酵食品加工方法大多是原始的或产业化水平较低,因此有必要提高传统发酵食品的产业化水平,还要在食品安全方面建立完善的管理和监管控制体系,控制食品生产。此外,人们对发酵食品生产过程的了解不够,这也是导致发酵食品不良风味产生的主要原因。随着科技进步、人们认识的提高和知识的普及,传统发酵食品市场必将更广阔。其实传统发酵食品的不良风味往往会伴随着安全性问题,二者相辅相成,解决好不良风味问题,安全性问题也会在一定程度上迎刃而解。

今后对发酵食品应从如下几个方面着手研究:①对特征风味物质及其产生机制进行研究,生产出专门适用的纯种发酵剂,发酵剂在缩短生产期、发挥有益风味物质作用的同时,可以避免异味物质的产生,提高发酵食品的风味质量和安全性;②关于发酵食品的异味和安全隐患与微生物的多样性及其生理反应的相关关系、微生物菌群之间的作用规律研究和资料较少,应加强此方面的研究,为更好地调控风味、减少安全隐患、生产出优质发酵食品提供一定参考;③研究如何在应用新技术,提高生产效率,满足人们的要求,进行工业化生产的同时而又不丧失传统发酵食品该有的风味,推动我国发酵食品的创新型发展。

[1]夏傲喃,李建华,林祥娜,等.发酵食品微生物多样性分析方法研究进展[J].食品研究与开发,2021,42(4):220-224.

[2]周姝静,孙全敏,迟乃玉,等.东北酸菜发酵前后期细菌菌群多样性分析[J].中国酿造,2022,41(5):42-46.

[3]王敏,沈广玥,宋佳,等.中国谷物醋风味研究进展[J].食品科学技术学报,2021,39(4):29-36.

[4]刘鑫,王耀,庹先国,等.白酒检测技术在生产中的应用研究进展[J].中国酿造,2022,41(3):6-12.

[5]蔡文琴,洪丽霞,吴生文,等.特香型白酒酿造用不同种类大米营养成分和挥发性香气成分的差异性分析[J].中国酿造,2022,41(2):29-33.

[6]XU X,ZHOU S D,DAVID J M,et al.Multistarter fermentation of glutinous rice with Fu brick tea: Effects on microbial,chemical,and volatile compositions[J].Food Chem,2020,309(C):1-19.

[7]HUANG Y Y,LIANG M H,SUN L N,et al.Effect of microencapsulation on morphology,physicochemical properties and flavour profiles of solid yoghurt-flavoured bases[J].Int J Food Sci Technol,2020,56(5):2565-2578.

[8]TADEU D V C V,D'ANGELIS D F,NERIS D S A,et al.Tannin-sorghum flours in cream cheese:Physicochemical,antioxidant and sensory characterization[J]. LWT-Food Sci Technol,2022,154:1-9.

[9]CARPINO S,RANDAZZO C L,PINO A,et al.Influence of PDO Ragusano cheese biofilm microbiota on flavour compounds formation[J].Food Microbiol,2017,61:126-135.

[10]张锡茹,关慧,邢少华,等.泡菜微生物演替与风味物质变化的研究进展[J].食品科学,2021,42(23):294-305.

[11]张栩.不同乳酸菌发酵对酸菜的风味物质形成及品质指标的影响[J].中国酿造,2021,40(4):133-137.

[12]XU H S,CHEN Y Y,DING S H,et al.Changes in texture qualities and pectin characteristics of fermented minced pepper during natural and inoculated fermentation process[J].Int J Food Sci Technol,2021,56(11):6073-6085.

[13]张妍,武俊瑞,曹承旭,等.芽孢杆菌对发酵大豆产生氨基酸和挥发性香气成分的影响[J].食品科学,2020,41(20):242-248.

[14]张平,武俊瑞,乌日娜.大豆发酵食品-豆酱的研究进展[J].中国酿造,2018,37(2):6-10.

[15]陈杰,赵莹,韩舜羽,等.17种市售广式酱油中风味物质的检测分析[J].中国酿造,2021,40(12):165-170.

[16]张鹏飞,乌日娜,武俊瑞.传统发酵大豆制品挥发性成分和微生物多样性的研究进展[J].中国酿造,2018,37(12):1-6.

[17]WANG Y R,XIANG F S,ZHANG Z D,et al.Characterization of bacterial community and flavor differences of different types of Douchi[J].Food Sci Nutr,2021,9(7):3460-3469.

[18] MENG F B,LEI Y T,ZHANG Q L,et al.Encapsulation of Zanthoxylum bungeanum essential oil to enhance flavor stability and inhibit lipid oxidation of Chinese-style sausage[J].J Sci Food Agr,2022:4035-4045.

[19]李馨蕊,刘力钰,杨扬,等.传统腊肉的理化、微生物与风味特性[J].肉类研究,2020,34(1):22-26.

[20]李钰芳,施娅楠,李祥,等.传统工艺下发酵时间对大河乌猪火腿挥发性风味物质的影响[J].食品与发酵工业,2022,48(6):160-167.

[21]WANG S,CHEN H,SUN B.Recent progress in food flavor analysis using gas chromatography-ion mobility spectrometry(GC-IMS)[J]. Food Chem,2020,315:126-158.

[22]杨柳,高良锋,沈明浩,等.朝鲜族辣白菜在自然发酵过程中菌群结构与主要呈味物质的相关性[J].食品与发酵工业,2021,47(17):61-68.

[23]郝卓莉.酸菜发酵期间细菌群落结构动态变化分析[J].中国酿造,2020,39(7):56-61.

[24]TONI J F,JACOBUS M,CARINA B,et al.Effect of conjugated linoleic acid supplementation on the microbial,physical,chemical and sensory properties of yoghurt[J].Int J Dairy Technol,2017,70(2):228-236.

[25]任敏,李晶,侯强川,等.俄罗斯卡尔梅克共和国传统奶酪中细菌多样性研究[J].食品科学技术学报,2018,36(2):27-34.

[26] LI K,TANG J J,ZHANG Z X,et al.Correlation between flavor compounds and microorganisms of Chaling natural fermented red sufu[J].LWT-Food Sci Technol,2022,154:1-11.

[27]邓永建.酿醋微生物群落结构变化与醋醅氧含量的相关性研究[D].无锡:江南大学,2020.

[28]GAO X L,SHAN P,FENG T,et al.Enhancing selenium and key flavor compounds contents in soy sauce using selenium-enriched soybean[J].J Food Compos Anal,2022,106:1-8.

[29]DAI Y J,TIAN Z,MENG W N,et al.Microbial diversity and physicochemical characteristics of the maotai-flavored liquor fermentation process[J]. J Nanosci Nanotechnol,2020,20(7):4097-4109.

[30]周煜,薛璐,吴子健,等.啤酒挥发性风味成分研究进展[J].食品研究与开发,2021,42(1):210-219.

[31]王洪伟,索化夷,张玉,等.感官评价和GC-MS 结合偏最小二乘回归法分析酚类化合物对腊肉烟熏风味的贡献[J].食品与发酵工业,2019,45(21):244-248.

[32]SCHWARTZ M,NEIERS F,FERON G,et al.The relationship between salivary redox,diet,and food flavor perception[J].Front Nutr,2021,7:1-11.

[33]于丽洪,黄盛蓝,杜木英.泡菜品质败坏的研究进展[J].中国酿造,2018,37(3):6-9.

[34] ZHANG X,YANG J J,ZHANG C,et al.Effects of Lactobacillus fermentum HY01 on the quality characteristics and storage stability of yak yogurt[J].J Dairy Sci,2022,105(3):2025-2037.

[35]MARTINO C,IANNI A,GROTTA L,et al.Influence of zinc feeding on nutritional quality,oxidative stability and volatile profile of fresh and ripened ewes'milk cheese[J].Foods,2019,8(12):1-12.

[36]张晓瑞.基于嗅觉和味觉可视化技术的腐乳风味表征方法研究及装置设计[D].镇江:江苏大学,2021.

[37]王逍君,孟琦,宋焕禄.基于Mono Trap方法对酱油气味活性成分的分析[J].食品科学技术学报,2021,39(5):93-100.

[38]ZHANG X Y,WANG C C,WANG L L,et al.Optimization and validation of a head space solid-phase microextraction-arrow gas chromatography-mass spectrometry method using central composite design for determination of aroma compounds in Chinese liquor(Baijiu)[J].J Chromatogr A,2020,1610(C):460584.

[39]崔云前,苏文超,吴梓萌,等.啤酒中常见异味成分控制的研究进展[J].中国酿造,2019,38(1):9-12.

[40]李莹莹,宋永青,李贺楠,等.固相微萃取-气质联用技术分析湖南腊肉中哈喇味的主要成分[J].肉类研究,2014,28(7):11-14.

[41]PANDEY G,JOSHI A.Riboflavin as an internal marker for spoilage and adulteration detection in milk[J].Food Chem,2021,357:1-9.

[42] XIAO F D,SONG M,BALDWIN E,et al.Identification of sulphur volatiles and GC-olfactometry aroma profiling in two fresh tomato cultivars[J].Food Chem,2015,171:306-314.

[43] KATHRIN J,OXANA F,KARL-HEINZ E.Occurrence of 4-methoxy-2-methyl-2-butanethiol in blackcurrant (Ribes nigrum L.) berries[J].Flavour Fragr J,2016,31(6):438-441.

[44] XIAO F D,VANCE W,RUSSELL R.Changes in strawberry volatile sulfur compounds due to genotype,fruit maturity and sample preparation[J].Flavour Fragr J,2012,27(6):398-404.

[45]RENSBURG S J V,LECOUR S,MOFFAT E,et al.Sensory and chemical drivers of wine minerality aroma An application to Chablis wines[J].Food Chem,2017,230:553-562.

[46] ZHEN C S,KHIZAR H,JING Y Y,et al.Quantification of free 2-furfurylthiol in coffee brew using a prefabricated coffee model[J]. Food Anal Meth,2017,11(3):654-62.

[47]YAN Y,SHUANG C,YAO N,et al.Characterization of volatile sulfur compounds in soy sauce aroma type Baijiu and changes during fermentation by GC×GC-TOFMS,organoleptic impact evaluation,and multivariate data analysis[J]. Food Res Int,2020,131(C):109043.

[48] YANG Y J,HU W Y,XIA Y J,et al.Flavor formation in Chinese rice wine(Huangjiu):impacts of the flavor-active microorganisms,raw materials,and fermentation technology[J].Front Microbiol,2020,11:1-14.

[49] ACHTALIDOU S,SOK N,DENAT F,et al.Direct NMR evidence for the dissociation of sulfur-dioxide-bound acetaldehyde under acidic conditions:Impact on wines oxidative stability[J].Food Chem,2022,373:131679.

[50]SUN F,LV L T,HUANG C Y,et al.Development of hypoallergenic ovalbumin with improving functional properties by AAPH and acrolein treatment[J].J Funct Food,2021,86:1-9.

[51]KARAMETSI K,KOKKINIDOU S,RONNINGEN I,et al.Correction to identification of bitter peptides in aged cheddar cheese[J]. J Agr Food Chem,2019,67(39):10994.

[52]司阔林,李志国,李玲玉,等.干酪苦味肽的形成及脱苦方法研究进展[J].食品工业,2021,42(3):267-271.

[53]LHOMME E,ONNO B,CHUAT V,et al.Genotypic diversity of Lactobacillus sanfranciscensis strains isolated from French organic sourdoughs[J].Int J Food Microbiol,2016,226:13-19.

[54] AO X L,YAN J L,CHEN C,et al.Isolation and identification of the spoilage microorganisms in Sichuan homemade Paocai and their impact on quality and safety[J].Food Sci Nutr,2019,7(9):2939-2947.

[55]姜文广,赵虎,吴训仑,等.葡萄酒微生物污染形成的不良风味物质研究进展[J].中外葡萄与葡萄酒,2021(2):46-53.

[56]赵军.原料奶中挥发性风味物质的分析评价及其保护技术体系的研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2009.

[57]李东,徐桂连,马莺.自然发酵黄豆酱工业生产中HACCP体系的建立[J].中国酿造,2010,29(2):187-188.

[58]章建浩,周光宏.干腌火腿的风味研究[J].食品科学,2003,24(3):158-161.

[59]侯晓雅,钟金文,黄新泰.啤酒不良风味的影响因素和控制措施研究[J].中外酒业,2021(13):16-22.

[60]黄春红,冷瑞丹.肉类食品中典型异味物质研究进展[J].肉类研究,2020,34(3):88-93.

[61]SANDER W,WANNES V B,CAMILLE N A,et al.Applications of plantbased fermented foods and their microbes[J].Current Opin Biotechnol,2020,61:45-52.