白酒作为我国传统的蒸馏酒,是以粮谷等为原料,以酒曲、糖化酶等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化发酵、蒸馏、贮存、勾兑制成,在酒类消费品市场中占据着较大的比例。白酒由于其复杂的生产工艺以及较长的生产周期,使得白酒在生产过程中容易引入各种杂质,从而引发食品安全相关问题。根据白酒风险性成分来源的不同,可将其分为内源性风险成分和外源性风险成分。内源性风险成分指在酿造过程中通过系列化学反应产生的对人体健康有害的物质,主要包括甲醇、甲醛、氰化物、氨基甲酸乙酯、生物胺等,外源性风险成分指由生产原料或不规范操作而引入的外来污染物,主要包括重金属、塑化剂、真菌毒素、农残、甜味剂等[1]。因此,对白酒中的风险成分进行检测和控制,对促进白酒产业高质量发展具有重要意义。

近年来,随着我国白酒日益走向国际市场,以及2012年白酒塑化剂风波发生后国家对白酒生产行业食品安全的严格管控,对白酒中的风险性成分进行检测和控制已成为白酒生产企业的研究重点,但目前关于白酒中风险成分的检测及控制的综述鲜有报道,本文对白酒中常见的内源风险性成分(甲醇、甲醛、氰化物、氨基甲酸乙酯、生物胺)及外源风险成分(重金属、塑化剂、真菌毒素、农残、甜味剂)的检测方法进行归纳,并对不同来源的风险成分的控制方法进行综述,以期为白酒生产企业风险性成分的检测控制提供参考,对白酒行业健康高质量发展具有重要意义。

1 白酒中的风险性物质的检测分析

1.1 内源性风险成分

1.1.1 甲醇

甲醇是一种无色有酒精气味易挥发的液体,是白酒质量控制的重要成分,对中枢神经有抑制作用,会对视网膜神经造成损害,过量饮用甚至会引起失明[2]。国家标准GB 2757—2012《蒸馏酒及其配制酒》对白酒中的甲醇含量有明确规定,以粮谷为原料的,甲醇含量≤0.6 g/L,以薯类等为原料的,甲醇含量≤2 g/L。

现今白酒中甲醇的检测方法有气相色谱法[3]、气质联用技术[4]、化学显色法(变色酸显色原理和乙酰丙酮法)[5-6]、近红外光谱检测技术[7]等,气相色谱法为国家标准GB 5009.266—2016《食品安全国家标准食品中甲醇的测定》规定的白酒中甲醇的检验方法。冯俊富等[8]以叔戊醇为内标,采用气相色谱测定白酒中甲醇含量,在质量浓度为100.9~1 008.6 mg/L线性范围内,检测相关系数R2达0.999 9,精密度及回收率等均符合实验要求,该方法操作简单,能够快速准确测定出甲醇含量。

1.1.2 甲醛

甲醛是一种具有刺激性气味的细胞毒性物质,具有致癌和致畸作用。国家规定了发酵酒(啤酒)中甲醛含量应≤2 mg/L,但并未对蒸馏酒中甲醛的限量作明确规定,同时也没有检测蒸馏酒中甲醛含量的国家标准方法。近年来,由于甲醛在白酒中被频繁检出,白酒中甲醛的安全问题备受社会关注。

目前,白酒中甲醛检测的方法主要有乙酰丙酮分光光度法[9]、经衍生化后利用高效液相色谱[10]、气相色谱[11]以及气质联用技术[12]进行检测。朱梦旭等[12]利用衍生化法结合顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术对我国馏分酒、不同年份原酒、成品酒中甲醛含量进行检测,结果显示,该方法测得甲醛回收率为82%~86%,相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)为4.07%~5.31%,符合白酒中甲醛的定量要求。白酒蒸馏过程中甲醛含量呈先下降后上升再下降的趋势,即酒尾>酒头>酒身;原酒中16%的酒样(15个)甲醛浓度高于国际化学品安全规划建议标准(2.6 mg/L);从总体变化趋势看,原酒中甲醇含量随着年份增加呈现下降趋势。

1.1.3 氰化物

氰化物是不可逆的细胞色素氧化酶抑制剂,一些植物如木薯、高粱、苦杏仁、豆类等含有生成氰化物的前体物质氰苷,在一定条件下会生成氰化物[13]。氰化物有剧毒,进入人体后轻则导致呕吐、腹泻、呼吸急促,重则引起呼吸困难、全身抽搐、昏迷甚至死亡。国家标准GB 2757—2012《蒸馏酒及其配制酒》规定白酒中的氰化物(以氢氰酸计)含量应≤8.0 mg/L。

白酒中氰化物的检测方法主要有分光光度法[14]、气相色谱法[15]、离子色谱法[16]等。分光光度法、气相色谱法、定性法为国家标准GB 5009.36—2016《食品安全国家标准食品中氰化物的测定》规定的蒸馏酒中的氰化物的检测方法。赵丽等[17]采用气相色谱法、连续流动法、分光光度法对白酒中的氰化物进行测定,分析了3种方法对白酒样品测定的准确度和影响因素,结果显示,3种方法均能达到检测要求,但在检测过程中应严格控制前处理和检测关键步骤,以确保检测结果准确可靠。

1.1.4 氨基甲酸乙酯

氨基甲酸乙酯(ethyl carbamate,EC)是发酵食品(面包、酸奶、酱油)尤其是饮料酒在生产或贮存过程中产生的天然副产物[18],可导致淋巴癌、肺癌、肝癌等多种肿瘤性疾病[19]。目前已被世界卫生组织国际癌症研究机构列入2类人类潜在致癌物质[20]。加拿大等国家已对食品中EC残留量进行了限制[21],近年国内也在开展对EC风险评估工作,但尚未制定国家限量标准。

目前,饮料酒中常用的EC检测方法有气相色谱法、气质联用技术、高效液相色谱法、液质联用技术、薄层色谱法、近红外光谱法等[22],其中气质联用技术为国家标准GB 2009.223—2014《食品安全国家标准食品中氨基甲酸乙酯的测定》规定的白酒中EC的检测方法。张顺荣等[23]利用气质联用检测技术对不同香型的原酒和成品酒的EC进行检测,结果显示,不同香型的原酒EC含量差异较大,其中含量最高的是凤香型原酒(822.23 μg/L),含量最低的是药香型原酒(80.32 μg/L)。成品酒中含量最高的是芝麻香型白酒(214.13μg/L),含量最低的是清香型白酒(46.23 μg/L)。检测样本中48.7%的成品酒EC含量超过了国际标准(150 μg/L),提示不同白酒生产企业应研究相应措施对出厂白酒中的EC含量进行管控。

1.1.5 生物胺类物质

生物胺是一类普遍存在于发酵食品中的低分子含氮化合物,主要通过氨基酸脱羧或脱醛以及酮的胺化和转氨基作用形成,低浓度的生物胺对身体有益,是蛋白质、生物碱等生物活性物质的合成前体[24],高浓度摄入生物胺则会产生过敏、头痛、呕吐等不良反应[25]。目前,国标未对白酒中的生物胺含量进行限量规定。

目前,白酒中生物胺的检测定量方法主要有薄层色谱法、高效液相色谱法、毛细管电泳法、生物传感器法等[26],其中高效液相色谱法为国家标准GB 5009.208—2016《食品安全国家规定食品中生物胺的测定》规定的检测方法。生物胺由于没有共轭结构,在紫外检测器上响应较弱,因此在进样检测之前,需要对样品进行衍生化处理,使生物胺类化合物产生紫外或荧光吸收,以利于检测。刘慧琳等[27]采用丹磺酰为衍生剂,对白酒中的生物胺类化合物进行衍生化处理,流动相A为0.01 mol/L乙酸铵溶液(含0.1%乙酸)-乙腈(9∶1,V/V),流动相B为乙腈-0.01 mol/L乙酸铵溶液(9∶1,V/V)为流动相,采用高效液相色谱技术实现了白酒和黄酒中的9种生物胺类化合物的准确定量。

1.2 外源性风险成分

1.2.1 重金属

白酒中的重金属主要来源于蒸馏设备以及贮酒容器,生产使用的原辅料也可能会带入微量的重金属。白酒中重金属检测指标主要包括铅、铬、汞等[28],国家标准GB 2762—2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》规定蒸馏酒中的铅的限量为0.5 mg/kg,并未对铬、汞的限量作出规定。目前没有与酒类相关的铅、铬、汞国标检测方法。目前白酒中重金属元素检测方法主要有石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合等离子体-质谱仪(inductively coupled plasmamass spectrometry,ICP-MS)。韩梦莎等[29]采用烘干法结合ICP-MS法测定白酒中铅的含量,并对测定方法的不确定度进行了评定。实验方法与国家标准GB 5009.268—2016《食品安全国家标准食品中多元素的测定》规定的微波消解-ICP-MS法相比,操作步骤简单,缩短了实验时间。实验验证了标准曲线拟合和标准溶液配制是影响不确定度的主要分量,采用的样品前处理方法不确定度贡献度明显低于文献报道,表明样品前处理过程中采用的烘干法以及重量法配制标准溶液,可减少不确定度的引入。

1.2.2 真菌毒素

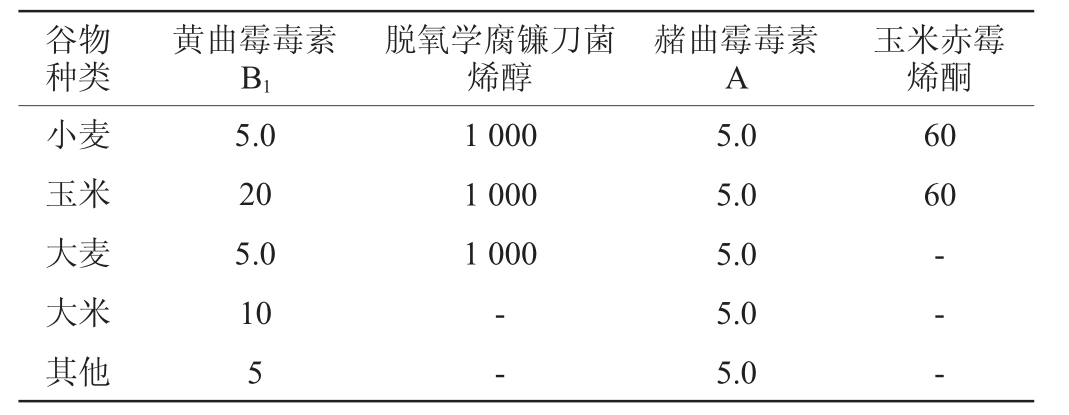

大部分真菌毒素具有很高的生物毒性,会抑制免疫系统,产生致癌、致畸等病理反应。白酒中的真菌毒素一般由两种方式引入,一是由被污染的粮食引入,二是在白酒生产发酵过程中霉菌产生的次生代谢产物引入。国家标准GB 2761—2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》对酿酒原料谷物中部分真菌毒素进行了限量(见表1)。

表1 酿酒原料中部分真菌毒素限量指标

Table 1 Limited indicators of some mycotoxins in brewing materials μg/kg

注:“-”表示国家标准中未进行限量规定。

白酒生产过程中常见的真菌毒素主要有黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮等[30-31],目前真菌毒素的检测方法主要有高效液相色谱法[32]、液相色谱-串联质谱法[33]、酶联免疫法[34]等,其中液相色谱-串联质谱法是行业标准LS/T6133—2018《粮油检验主要谷物中16种真菌毒素的测定》规定的小麦、玉米等主要谷物中真菌毒素的检测方法。刘晓青等[31]采用乙腈-0.1%甲酸水混合溶液(85∶15,V/V)前处理提取酒醅中的真菌毒素,然后利用液质联用技术结合外标法对提取物中的31种真菌毒素进行定量,结果显示,建立的实验方法精密度、准确度、回收率、线性关系良好,可满足白酒生产原料中31种真菌毒素的检测。随机抽取10份酒醅进行检测,共检出了黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、杂色曲霉素等7种真菌毒素。

1.2.3 塑化剂

塑化剂是一种高分子材料助剂,主要指邻苯二甲酸酯类物质,邻苯二甲酸酯类塑化剂可提高塑料制品的可塑性和强度,被广泛用于工业生产。人体摄入过多塑化剂容易出现内分泌失调的状况,严重还会诱发肿瘤[35]。白酒中的塑化剂主要由原料、生产设备、包装材料中的塑化剂迁移引入[36]。目前,白酒中的塑化剂常用检测方法有气相色谱法、液相色谱法、质谱法、气质联用法以及新型的快速检测技术如荧光法、免疫法、电化学法等[37],其中气质联用法为国家标准GB 5009.271—2016《食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定》规定的食品中邻苯二甲酸酯类物质检测方法。魏泉增等[38]采用液-液微萃取前处理法结合气质联用技术,对32份白酒中15种邻苯二甲酸酯类塑化剂进行检测。结果表明,采用的分析方法在0.008~5.00 μg/mL的范围内线性关系良好,实验的精密度、回收率、重复性等均符合实验要求,在试验的白酒样品中,9种塑化剂的检出率均>70%,其中邻苯二甲酸二乙酯的检出率达到100%,检出值范围为0.001~0.740 μg/mL。采用主成分分析法对实验数据进行分析,得出塑化剂含量与白酒香型无显著性关系(P>0.05)。

1.2.4 农药残留

近年来,由于农药在农业种植的超剂量使用,给我国的环境、生态、水资源以及食品安全带来了极大挑战。白酒酿造会大量使用小麦、高粱、大米等原材料,农药滥用很可能使酿酒原料中存在农药残留,通过酿造过程而引入到白酒当中,从而给白酒饮用带来风险。因此,对白酒酿造过程中的农残进行含量控制,已经成为白酒生产过程中质量控制的重要环节。

按照分子结构划分,农药残留主要分为有机氯农残、有机磷农残、氨基甲酸酯农残、拟除虫菊酯农残[39]。由于白酒中农药残留含量低,基质复杂,现多采用气质联用技术[40]和液质联用技术[41-42]对白酒中的农药残留进行测定,无相关国家标准规定白酒中的农残检测方法。何开蓉等[41]建立液质联用检测方法首次同时对白酒中8种氨基甲酸酯类农药进行定量分析,8种农药残留的检出限范围为0.5~10 μg/kg,回收率为87.6%~100.0%,精密度为0.89%~5.6%,建立的检测方法满足定量要求。同时用建立的检测方法对宜宾地区产的10份浓香型白酒样品进行分析,均未检测出农药残留。

1.2.5 甜味剂

甜味剂是一种重要的食品添加剂,白酒中添加甜味剂可增加酒体的绵甜感,改善白酒口感。但我国的白酒是蒸馏酒,根据GB 2760—2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定,不允许在白酒中添加任何甜味剂。为防止不法商家违法添加甜味剂,建立高效的检测方法对白酒中甜味剂进行检测已成为白酒品质管控的重要工作。

目前已建立了食品中甜味剂的国家标准检测方法[43],现多采用液质联用技术对白酒中的甜味剂进行检测分析。李丽萍等[44]采用超高效液相色谱-串联质谱法,用沸水浴除去白酒中的乙醇后,以乙酸铵水-甲醇为流动相,同时对市售28份白酒中的9种甜味剂进行检测。实验结果显示,在实验的浓度范围内,9种甜味剂的相关系数R2均≥0.999,线性关系良好,检出限为0.3~1.5 μg/kg,回收率、相对标准偏差均符合检测定量要求。在检测的28份白酒样品中,部分样品检出了少量纽甜、甜蜜素、三氯蔗糖、糖精钠、甜菊糖苷和甜菊双糖苷,存在非法添加甜味剂现象,提示应加大白酒企业质量监督管控。

2 白酒中风险性成分的控制方法

2.1 内源性风险成分的控制方法

目前已有学者对白酒中的内源性风险成分控制方法进行了研究,并取得了一定成效(见表2)。内源性风险物质产生原因复杂,想要预防其产生较为困难,但可通过研究白酒的酿造机理,了解该类风险性物质产生的具体原因,“对症下药”进行预防。针对已经出现的风险成分,可通过以下方式除去:①根据风险物质的物理化学性质,通过优化生产工艺的方式进行消除;②利用吸附材料进行去除。

表2 白酒中内源性风险成分产生原因及控制方法

Table 2 Causes and control methods of endogenous risk components in Baijiu

2.2 外源性风险成分的控制方法

与内源性风险成分不同的是,外源性风险成分多为生产或贮存过程中引入,因此对于这类物质多以预防为主,目前也有通过活性吸附材料进行去除的方法,白酒中外源性风险成分风险环节及控制方法见表3。建议白酒生产企业通过对白酒生产所需的原辅料以及白酒生产、贮存、运输过程等进行严格把关,严控外源性风险成分的引入。同时根据风险性物质的引入途径不断完善酿造工艺,通过明晰白酒中风险物质的来源,对可能产生风险物质的环节进行严格管控,从而减少外源性风险成分的引入。

表3 白酒中外源性风险成分风险环节及控制方法

Table 3 Risk links and control methods of exogenous risk components in Baijiu

3 结论与展望

随着人们食品安全意识的不断提升,白酒质量安全问题日益得到关注,各种检测方法也被运用到白酒的安全检测中,促进了白酒质量提升。但与国外发达国家相比,我国在食品安全性指标的制定方面还有所欠缺,比如白酒中的氨基甲酸乙酯、甲醛等风险性指标限量均未制定相应的国家标准,这就增加了白酒产生安全隐患的风险。

现今国内外学者虽然对白酒中风险性物质的控制方法进行了一定研究,国家也制定了相应措施对白酒生产质量进行控制,但仍存在一些问题。一方面是现有研究未能对白酒的酿造机理进行科学阐述,无法从根源进行预防;一方面是白酒中的风险性成分多为微量成分,采用常规的吸附技术虽然有效,但同时也会对白酒中其他风味物质带来一定的影响;一方面是白酒酿造过程复杂、周期较长,难以对白酒生产过程进行规范化控制;一方面是白酒生产企业生产实力差距较大,一些企业为了追求口感,违规使用添加剂从而引发食品安全问题屡见不鲜。

为保障白酒质量安全,促进白酒产业健康发展,可从以下几个方面解决存在的问题:一是不断深化白酒中风险性物质产生机理的研究;二是结合行业特点建立科学的风险性物质的限量标准,同时制定高效的检测定量技术;三是不断提高白酒从业人员生产技术水平,规范生产操作;四是加强白酒质量的监督检测,不断加强产品质量控制,推动白酒行业高质量发展。

[1] 付欢,陈雪峰,赵燕妮,等.白酒成分分析的研究进展[J].食品与发酵工业,2021,47(21):320-327.

[2] 王善雨,尹红,王盛书,等.一起自泡药酒甲醇超标引发中毒失明事件的现场调查分析[J].解放军预防医学杂志,2016,34(4):541-543.

[3] 刘洪琼,陈旭.气相色谱法测定白酒中甲醇内标法与外标法对比分析研究[J].酿酒,2021,48(6):107-110.

[4] 王巍,刘耀坤,张冠英.气相色谱/质谱联用仪检测白酒中甲醇的方法研究[J].中国卫生工程学,2016,15(1):71-72.

[5] 刘美,余晓琴,姚欢,等.基于变色酸比色原理的白酒中甲醇的快速筛查方法研究[J].食品安全质量检测学报,2020,11(17):6116-6122.

[6] 姚欢,余晓琴,刘美,等.乙酰丙酮-目视判读法快速测定白酒中甲醇的含量[J].食品安全质量检测学报,2020,11(7):2240-2246.

[7] 张金玲.近红外光谱法快速检测白酒基酒中甲醇含量[J].酿酒,2019,46(3):120-122.

[8] 冯俊富,朱飞如.气相色谱内标法测定白酒中甲醇含量[J].食品安全质量检测学报,2020,11(13):4521-4525.

[9] 黄静,章发盛.乙酰丙酮分光光度法测定白酒中甲醛的不确定度[J].酿酒科技,2021(11):114-117.

[10] 胡杨,李先芝,刘洋,等.HPLC法测定市售白酒中的甲醛含量[J].酿酒科技,2021(8):114-117.

[11] 朱梦旭.白酒中易挥发的有毒有害小分子醛及其结合态化合物研究[D].无锡:江南大学,2016.

[12] 朱梦旭,范文来,徐岩.我国白酒蒸馏过程以及不同年份产原酒和成品酒中甲醛的研究[J].食品与发酵工业,2015,41(9):153-158.

[13] 顾婉椿.食品中关于氰化物的检验研究[J].食品安全导刊,2021(34):161-163.

[14] 都芸,王开宇,左惠君,等.分光光度法测定白酒中氰化物含量的不确定度评定[J].食品与发酵工业,2020,46(8):273-279.

[15] 熊含鸿,李南,何海茵,等.气相色谱法测定白酒中氰化物的不确定度评定[J].食品安全质量检测学报,2019,10(13):4062-4067.

[16] 王紫菲,苗宏健,骆鹏杰,等.离子色谱-脉冲安培法测定白酒中氰化物[J].中国食品卫生杂志,2020,32(3):257-261.

[17] 赵丽,李洁,冉亚莉,等.白酒中氰化物能力验证方法比较[J].食品安全质量检测学报,2021,12(9):3794-3798.

[18] 王金龙,程平言,熊晓通,等.存储环境对浓香型基酒中氨基甲酸乙酯的影响[J].中国酿造,2021,40(7):189-193.

[19] LUO L,LEI H T,YANG J Y,et al.Development of an indirect ELISA for the determination of ethyl carbamate in Chinese rice wine[J].Anal Chim Acta,2017,950:162-169.

[20] 汤尚文,豁银强,吴进菊,等.黄酒中氨基甲酸乙酯形成、控制及检测方法的研究进展[J].食品工业科技,2014,35(11):386-390.

[21] GOWD V,SU H M,KARLOVSKY P,et al.Ethyl carbamate:An emerging food and environmental toxicant[J].Food Chem,2018,248:312-321.

[22] 舒志钢,褚国良,安康.饮料酒中氨基甲酸乙酯检测方法研究进展[J].食品安全质量检测学报,2019,10(6):1594-1600.

[23] 张顺荣,范文来,徐岩.不同香型白酒中氨基甲酸乙酯的研究与风险评估[J].食品与发酵工业,2016,42(5):198-202.

[24] ZHANG Y J,ZHANG Y,ZHOU Y,et al.A review of pretreatment and analytical methods of biogenic amines in food and biological samples since 2010[J].J Chromatogr A,2019,1605:360361.

[25] PAPAGEORGIOU M,LAMBROPOULOU D,MORRISON C,et al.Literature update of analytical methods for biogenic amines determination in food and beverages[J].Trends Anal Chem,2018,98:128-142.

[26] 陈智毅,陈聪汉,肖永坚,等.高效液相色谱法测定米酒中生物胺的含量[J].食品科学,2013,34(12):229-233.

[27] 刘慧琳,赵源,张瑛,等.白酒和黄酒中生物胺的高效液相色谱分析法[J].中国食品学报,2020,20(8):248-254.

[28] 张明赞,何腊平,张义明.白酒中甲醇、甲醛、氰化物和金属离子的研究进展[J].食品安全质量检测学报,2015,6(9):3563-3568.

[29] 韩梦莎,田佳鑫,杜英伟,等.电感耦合等离子体质谱测定白酒中铅及其不确定度评定[J].食品与发酵工业,2021,47(6):247-252.

[30] 李觅,邓杰,杨跃寰,等.真菌毒素在浓香型白酒生产过程中的安全性检测[J].中国酿造,2015,34(10):129-133.

[31] 刘晓青,张洪,申剑,等.白酒酒醅中真菌毒素的检测[J].中国酿造,2021,40(9):180-185.

[32] 韩现文.三种真菌毒素分析方法的建立及其在白酒生产中的应用[D].天津:天津科技大学,2014.

[33] 李晓颀,杨丽英,杨晓雯,等.超高效液相色谱-串联质谱测定白酒中的黄曲霉毒素B1B2G1G2总量[J].食品安全质量检测学报,2020,11(7):2263-2267.

[34] 张雅琼.三种真菌毒素酶联免疫检测方法的研究[D].广州:华南农业大学,2017.

[35] 黄轩.白酒中塑化剂的危害及控制研究[J].现代食品,2021(7):108-109,119.

[36] 黄河,黄婷,王媚,等.白酒中邻苯二甲酸酯塑化剂问题研究进展[J].酿酒科技,2022(1):97-103.

[37] 张玉环,雷亚楠,鲁皓,等.食品中邻苯二甲酸酯类塑化剂的检测技术研究进展[J].食品安全质量检测学报,2021,12(1):202-209.

[38] 魏泉增,王婧楠,王媛媛,等.液-液微萃取结合气质联用法测定白酒中15种塑化剂含量[J].中国酿造,2021,40(7):176-183.

[39] 王辉龙,呼妙炫,刘智.食品中常见农药残留种类及其检测方法研究[J].食品安全导刊,2019(24):111-112.

[40] 黄箭,薛润萍,魏金萍,等.直接进样气相色谱-串联质谱法快速测定白酒中的有机氯农残[J].中国酿造,2021,40(10):180-184.

[41] 何开蓉,程铁辕,张莹,等.LC/MS/MS法测定白酒中氨基甲酸酯类农残研究[J].食品研究与开发,2019,40(15):156-159.

[42] 罗莉,吴生文,林培,等.使用液质联用对特香型白酒酿造原料大米中农药残留检测的研究[J].酿酒,2020,47(4):84-89.

[43] 尹艳艳,熊晓通,田栋伟,等.超高效液相色谱-高分辨质谱检测白酒中8种人工甜味剂[J].酿酒科技,2020(12):118-123.

[44] 李丽萍,范赛,刘伟,等.超高效液相色谱-串联质谱法检测白酒中9种甜味剂含量[J].食品安全质量检测学报,2020,11(7):2216-2222.

[45] 王凯丰.从降低白酒生产中甲醇的含量谈食品安全危害控制措施的合理分类[J].品牌与标准化,2020(5):53-56.

[46] 王娟,刘兴平,王明,等.食品安全有害成分蒸馏机理及控制措施研究进展[J].酿酒科技,2014(12):77-80.

[47] 王涛,张文学,邹强,等.我国蒸馏白酒中内生性风险物质现状浅析[J].中国酿造,2019,38(5):13-17.

[48] 代汉慧,丁成翔,彭涛,等.蒸馏酒卫生及卫生管理[J].中国酿造,2009,28(3):187-189.

[49] 李春明,赵树欣,李艳敏,等.酵母发酵对杏原料中氰化物的降解作用[J].中国酿造,2008,27(11):49-51.

[50] WANG D P,YANG B L,ZHAI X W,et al.Synthesis of diethyl carbonate by catalytic alcoholysis of urea[J]. Fuel Process Technol,2007,88(8):807-812.

[51] HAQUE M R,BRADBURY J H.Total cyanide determination of plants and foods using the picrate and acid hydrolysis methods[J].Food Chem,2020,77(1):107-114.

[52] JU′ NIOR J C B,MENDONÇA R C S,PEREIRA J M A T K,et al.Ethyl-carbamate determination by gas chromatography-mass spectrometry at different stages of production of a traditional Brazilian spirit[J].Food Chem,2011,129(4):1383-1387.

[53] 刘俊,赵光鳌,徐岩.黄酒中氨基甲酸乙酯直接减除技术的研究[J].食品与生物技术学报,2012,31(2):171-176.

[54] 张莹,樊云,孙跃鹏,等.浓香型白酒中氨基甲酸乙酯含量及控制方法的研究[J].食品工业,2018,39(4):191-194.

[55] LINARES D M,MARTIN M C,LADERO V,et al.Biogenic amines in dairy products[J].Crit Rev Food Sci Nutr,2011,51(7):691-703.

[56] 冯婷婷,方芳,杨娟,等.食品生物制造过程中生物胺的形成与消除[J].食品科学,2013,34(19):360-366.

[57] 王小云,曾惜,刘必衍,等.活性炭对白酒中重金属(Pb)的吸附研究[J].酿酒科技,2015(6):49-50.

[58] 张莹,夏于林,程铁辕,等.白酒及其接触材料中塑化剂限量要求及检验标准概述[J].中国酿造,2016,35(11):31-34.

[59] 张旋,韩韬,颜廷才,等.浓香型原酒中塑化剂的吸附剂筛选[J].食品科学,2017,38(5):92-97.

[60] 王远成,杨文琼,郑敏,等.白酒中塑化剂的处理方法研究[J].酿酒科技,2014(6):57-62.