中国白酒是我国的传统民族工业,也是中华民族文明的象征,中国白酒按香型可分为以浓香型、酱香型、清香型和米香型以及这四种基础香型为主的十二种香型,其他香型包括凤香型、兼香型、特香型、药香型、豉香型、芝麻香型、老白干香型和馥郁香型,其中浓香型白酒的市场份额曾一度达到70%以上,第五届全国评酒大会上评选出的十七大名酒中有九大白酒品牌为浓香型白酒,其中四川省占据其中的五席,而浓香型白酒也成为四川省的支柱性产业之一,可以说浓香型白酒是当之无愧的中国白酒典范。浓香型又分为大曲浓香型和麸曲浓香型两种,其中以大曲浓香型最为著名,故本文中所介绍的浓香型白酒如无特殊说明均指大曲浓香型。

浓香型白酒作为全国性白酒香型,对其研究的广度和深度都是其他各香型白酒所不及的,但是到目前为止尚缺乏对浓香型白酒成体系的介绍文章。近两年来,“酱酒热”影响着整个白酒行业的发展,作为行业占比第一大香型,浓香型白酒的发展也必然受到一定冲击。本文将围绕浓香型白酒的整体发展情况进行深入介绍,帮助广大浓香型白酒工作者和爱好者系统的理解浓香型白酒,也为浓香型白酒的发展和后续研究提供参考。

1 浓香型白酒的发展

1.1 浓香型白酒香型确立

我国白酒按香型划分始于1979年全国第三届评酒大会,白酒香型概念的提出并逐渐深入人心进而为广大消费者所接受也不过四十多年时间,但是其实香型自白酒诞生之初便随之存在,可以说香型是白酒与生俱来的,只是由于各种条件的局限性直到建国后才被人发现、总结和命名[1]。

建国后由原轻工业部领导先后实施了一系列的白酒试点工程,包括“1955年烟台试点”、“1957年泸州老窖试点”、“1964-1965年汾酒试点”、“1964-1966年茅台试点”等。“烟台试点”破解了酿酒的原理本质,成功总结了白酒酿造经验,改变了白酒口口相传的生产模式;“泸州老窖试点”对白酒“新老操作法”和“技艺传承”给予了充分总结和肯定;“汾酒试点”指出了乙酸乙酯是汾酒的主体香成分;“茅台试点”时分析茅台酒“窖底香”酒体时发现其己酸乙酯含量比较突出,又通过对泸州老窖酒进行检测验证,并正式提出己酸乙酯是茅台“窖底香”酒和泸州老窖酒的主体香味物质的成分[2-4]。

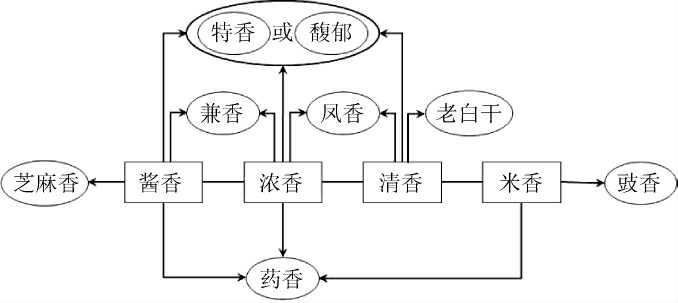

通过这一系列的试点工程对白酒的曲种、酿造工艺、微生物特性及香味成分进行深入研究、成功检测和科学总结,根据白酒不同酿造工艺、不同制曲工艺和不同感官风格于1979年全国第三届评酒大会首次正式提出并确立了浓香型、清香型、酱香型、米香型和其他香型五种香型[5],而浓香型最早是根据泸州老窖的风格特点划定的香型,所以浓香型最早又被称为“泸香型”。后经相关科研院所和生产企业的科学研究总结进一步划分从而形成了以浓香型、酱香型、清香型、米香型四种基本香型为主的十二种香型,它们之间的演化关系见图1[6-7]。

图1 12种白酒香型间的相互关系

Fig.1 Relationship among the flavor types of 12 kinds of Baijiu

1.2 浓香型白酒行业现状

20世纪80年代以前的计划经济时代,物资短缺,粮食困难,而清香型白酒因其生产周期短、粮耗低等优势得到大力推行,于是在汾酒的引领下,清香型白酒成为当时酒厂最多、分布最广和销量最大的白酒香型。随着计划经济向市场经济开始转变,浓香型白酒因其浓郁香气和醇甜口感而受到广大消费者青睐,并逐步取代清香型白酒市场地位,成为白酒消费市场上新的主流[8]。

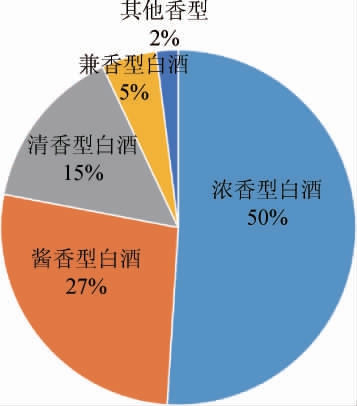

图2 2020年中国白酒行业销售收入细分市场份额

Fig.2 Segmentation market share of sales income of Chinese Baijiu industry in 2020

2000年前后,在五粮液和其他浓香型白酒不断强势发展的马太效应下,浓香型白酒的销售量一度占到行业总量的70%以上,年产量近450万t,达到了浓香型白酒的历史高峰。至2020年,据国家统计局数据显示全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量740.73万kL,完成销售收入5 836.39亿元,其中浓香型白酒总产量约为440万t,占白酒总产量的60%,浓香型白酒销售收入达到近3 000亿元,占行业总收入的51%[9],仍是全国产销量最大的白酒香型。

2 浓香型白酒的风格品质

2.1 浓香型白酒风味特征

典型浓香型白酒的香气以酯香为主,己酸乙酯是其主体香味成分,己酸乙酯阈值较低,为55.33 μg/L,具有独特的甜香、水果香、窖香等特点,再加上其丰富的酯、酸、醇、醛、酮类及其他化合物协调的量比关系共同构成了浓香型白酒“无色透明,窖香浓郁,绵甜甘冽,香味协调,尾净余长”的感官特点[10-11]。

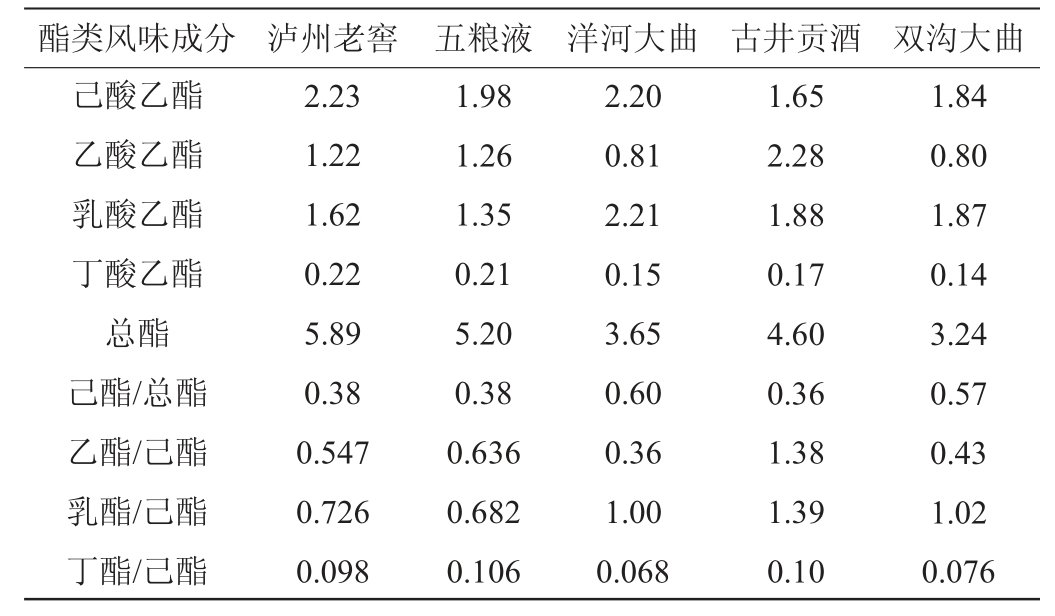

白酒中乙醇和水含量约占物质总量的98%以上,其余约为1%~2%的风味物质成分,浓香型白酒主要由酯、有机酸、高级醇(杂醇油)、羰基化合物等组成,它们共同决定了白酒的风味、风格和品质[12-13],其中酯类是最主要的风味成分,占风味成分总量的60%左右,对浓香型白酒风格品质的形成起关键作用,除己酸乙酯外,乳酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸乙酯也是其中含量最多的几种酯类风味成分,这四种酯类成分总含量占到总酯含量的90%以上,其含量及其相互间的量比关系对浓香型白酒典型风格品质的形成起到关键性作用,故又将这四种酯类成分统称为“四大酯”[14]。研究发现,优质浓香型白酒中己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯比例约为1∶(0.6~0.8)∶(0.5~0.6)∶(0.05~0.1)。

适量有机酸能使酒体丰满醇厚、回味悠长,酸类含量较低则酒体口感淡薄,较高则酒体粗糙、柔和感弱,与四大酯相对应的四种有机酸的量比关系为己酸∶乳酸∶乙酸∶丁酸为1∶(0.5~1)∶(1.1~1.5)∶(0.3~0.5),其总含量约占总酯含量的1/4 为宜;高级醇是主要的助香成分,适量的高级醇含量能使酒体更加醇甜丰满,含量较低时浓香香气不能突出,较高时会使酒体更加辛辣刺激、苦味明显,其总含量以约占总酯含量1/5~1/6为宜,其中异戊醇含量最高;羰基化合物中乙醛、乙缩醛含量较高,约占香味组分的6%~8%,它们与酯类香气作用,使香气丰满而带有特殊性,能提高浓香型白酒的香气品质[15-16]。几种名优浓香型白酒酯类风味成分量比关系见表1[17]。

表1 几种名优浓香型白酒中酯类风味成分含量

Table 1 Contents of ester flavor components in several famous strong-flavor Baijiu g/L

2.2 浓香型白酒风格流派

浓香型白酒生产地区分布十分广阔,但因各地自然气候环境条件、原辅材料和生产工艺的不同,使得不同地区生产的浓香型白酒的风格出现了微妙的或较为明显的差异,形成了不同流派的浓香型白酒。

所谓白酒流派,是指在所属香型前提下的一种产品风格,并形成了具有较大规模的消费群体[18]。浓香型白酒的流派根据风格特点和区域的不同可划分为三大流派,一个是长江上游流域以川酒为代表的“川派”浓香,一个是长江中下游淮河名酒带上以苏、鲁、皖、豫为代表的“江淮派”浓香,另一个则是介于两者之间的“北方派”浓香[19-20]。

长江上游流域的四川盆地,属亚热带季风气候,地处群山环绕之中,气候温暖湿润,空气中富含大量微生物[19,21]。川派浓香型白酒又称为“浓中带陈”或“浓中带酱”派,闻香上窖香浓郁,香味丰满,在口味上突出绵甜,气味上带有“陈香”或所谓的“老窖香”,似乎又带有微弱的“酱香气味”特征,具有窖香浓郁、绵甜甘洌、酒体净爽的感官特点,其中以五粮液、泸州老窖、剑南春等酒为典型代表[13]。

淮河流域的江淮地区地处丘陵地带,山岗起伏,雨多风大,温湿差较四川地区偏大,空气中微生物的种类、数量比四川盆地地区相对较少,这也造就了这一地区浓香型白酒淡雅的风格特点,故而江淮派浓香又称“纯浓”或“淡雅”浓香,其主要特点是窖香幽雅、绵甜爽净,相对于香气来讲,江淮派浓香更注重酒的口味,如洋河大曲酒典型风格被概括为“甜、绵、软、净、香”五个字,其中四个字便是指味的[10,22]。

北方地区风多雨少,气候干燥,土壤水质较差,冬季严寒,夏日酷暑,昼夜温差较大。环境条件的差异,带来环境中微生物的种类和数量的差异,以河套王酒、伊力特酒为代表的北方派浓香型白酒,该流派的特点是窖香优雅,而且酒体丰满,以绵甜爽净著称。北方派浓香型曲酒的窖香、曲香、粮香比川酒差,但窖香比江淮派突出,酒体较丰满、幽雅、爽净,后味余长[23]。

从骨架风味成分含量分析来看,三种流派的浓香型白酒中江淮派浓香酸类风味物质总含量最高,川派浓香中酯类、醛类风味物质总含量最高,两者的醇类风味物质总量相差不大,但江淮派浓香中正丙醇含量最高,川派浓香和北方派浓香酒中异戊醇含量最高,正是由于三种流派地区浓香型白酒风味成分含量及比值上的差异,才使得三种流派的浓香型白酒在风格上各有特点[24-25]。

表2 三大流派浓香型白酒中风味物质成分含量对比

Table 2 Comparison of flavor components contents in three major schools of strong-flavor Baijiu g/L

2.3 浓香型白酒国家标准

1989年3月31日经修订的浓香型白酒国家标准GB 10781.1—1989《浓香型白酒》正式发布实施,同年11月7日GB 11859.1—1989《低度浓香型白酒》也随之发布并相继实施,该标准中明确规定了己酸乙酯是浓香型白酒的主体香味成分,且对其含量范围进行了明确规定,标准规定高度优级浓香型白酒中己酸乙酯含量应在1.5~2.5 g/L范围内[26-27]。

2006年7月18日发布新版浓香型白酒国家标准GB/T 10781.1—2006《浓香型白酒》,相比于1989版的标准,这版标准通过标准整合、明确定义、增加分类等进一步完善和充实了浓香型白酒标准,使标准适用范围更广,主要修订部分包括将高度和低度的浓香型白酒产品标准进行合并,增加了浓香型白酒术语和定义、产品的分类、分析方法与检验规则等。

2006版标准首次对浓香型白酒给出了明确定义,即“浓香型白酒是以粮谷为原料,经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成的,未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质,具有以己酸乙酯为主体复合香的白酒”,在理化要求方面调整了酒体中己酸乙酯含量范围,高度优级酒中己酸乙酯含量范围应在1.2~2.8 g/L[28]。

2021年3月9日,浓香型白酒最新标准GB/T 10781.1—2021《白酒质量要求第1部分:浓香型白酒》正式发布,并将于2022年4月1日起正式实施。相较于2006版标准,最新版标准修订了浓香型白酒标准定义,增加了酸酯总量术语和定义,调整了理化要求等。

2021版标准对浓香型白酒标准定义改为“浓香型白酒以粮谷为原料,采用浓香大曲为糖化发酵剂,经泥窖固态发酵,陈酿、勾调而成,不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质的白酒”,对比2006版标准,新定义不再强调己酸乙酯为主体复合香,弱化了己酸乙酯概念,而对“浓香大曲”、“泥窖”等关键点进行强调,进一步突出了浓香型白酒工艺特征。理化要求方面将高度优级酒己酸乙酯含量范围修改为≥1.2 g/L(生产一年内执行),超过一年后执行“酸酯总量”和“己酸+己酸乙酯”两项理化指标,具体含量范围要求见相关国标[29-30]。

3 浓香型白酒的酿造

不同香型白酒的酿造工艺并没有所谓的好坏之分,每个地区白酒酿造工艺的形成都是酿酒人根据当地气候物质条件和人文特色经过千百年的不断总结而成,也正是这些工艺上的差异让中国白酒具有不同风格,进而发展形成今天所认识的不同香型。

固态浓香型白酒酿造工艺基本可以归纳为:以单粮或多粮为原料,中高温大曲为糖化发酵剂,泥窖固态发酵,采用续糟配料、混蒸混烧、量质摘酒、分级贮存,其中“泥窖固态发酵、续糟配料、混蒸混烧”是浓香型白酒酿造工艺区别于其他白酒香型工艺的最典型特征。生产工艺类型主要有原窖法、跑窖法和老五甑法工艺[21,31-32]。

3.1 浓香型白酒酿造工艺

浓香型白酒按原料可分为单粮浓香型和多粮浓香型,几种主流香型白酒中仅有浓香型采用多粮酿造。单粮浓香型是以高粱为唯一原料酿造的浓香型白酒,以泸州老窖为主要代表;多粮浓香型则是以高粱、大米、糯米、小麦、玉米等多种粮食按一定比例混合后发酵而成,以五粮液为主要代表。采用多粮酿造不仅能丰富酒体,使酒体拥有其他粮食发酵带来的特殊香味成分,也能调节窖内微生态菌群环境,利于微生物菌种的多样性发展[33]。

浓香型白酒糖化发酵剂多采用中高温大曲(顶火温度为50~60 ℃),制曲原料一般为小麦或添加一定比例的大麦、豌豆。包包曲也是浓香型白酒传统制曲工艺之一,因曲块四周低而中间鼓包,故名“包包曲”,包包曲由于厚度不均,所以在培养过程中就形成温度差异,进而形成曲块内部不同部位微生物菌群和酶系的差异[34]。

浓香型白酒采用泥窖为发酵容器,顾名思义为泥料做的窖池,泥窖中含有大量的窖泥功能菌参与生香发酵过程,而己酸菌就是窖泥中一种特有的功能菌,其与己酸乙酯产量息息相关,而泥窖在长期的酿酒过程中不断驯化、富集和固定窖泥中酿酒功能微生物,所以又可称为“千年老窖”。窖泥既为微生物的生长繁殖提供了良好的环境和载体,又为风味成分的形成提供了物质基础,浓香型白酒的产量和品质多与泥窖质量有关,所以“泥窖固态发酵”成为浓香型白酒酿造工艺特点之一[35]。

所谓人工老窖,就是通过人工培养纯种老窖泥中的功能微生物使其在短期内得到富集的方法模拟天然老窖的微生态体系的工艺技术。20世纪60年代以来,经过相关科研单位和企业对窖泥中的理化指标和微生物都做了全面系统的测定和深入研究,随后科研人员综合应用研究成果,采用人工外源添加有机物质和微生物菌种等方式人工培养窖泥,使窖泥在较短时间内达到自然老熟10~20年窖泥的水平,这样的窖池和窖泥也被称为“人工老窖/窖泥”,而这一技术由于可加速窖泥老熟过程被迅速推广开来[36]。

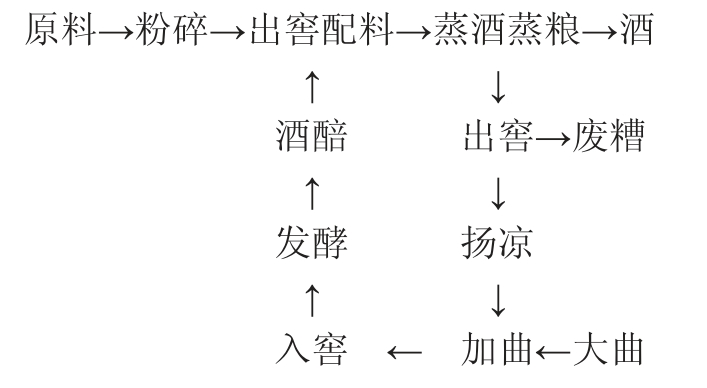

浓香型白酒采用续糟配料、混蒸混烧的生产工艺,所谓续糟配料就是向原出窖的酒醅中混入一定比例的新粮和稻壳,拌和均匀后一同蒸煮,在蒸馏取酒的同时对新粮也进行了蒸粮操作,即“混蒸混烧”,每轮发酵均如此操作,周而复始,一边添入新料,同时排出部分旧料,如此循环使用母糟,故称“万年糟”。浓香型白酒续糟配料、混蒸混烧工艺流程如下:

在具体操作方法上又可分为“原窖法”、“跑窖法”和“老五甑法”三种类型。“原窖法”即原出原入,发酵酒醅在经配料蒸酒后仍返回原窖池进行下一轮发酵,其中以泸州老窖、全兴大曲为主要代表;而“跑窖法”则是酒醅在不同窖池间流动发酵,发酵酒醅在经配料蒸酒后转入另一窖池发酵,一窖撵一窖,始终保持有一个空窖,其中以五粮液、剑南春为主要代表;“老五甑法”为“原窖法”的变种,其主要特点为“蒸五下四”,即每个窖池内始终保留4甑酒醅发酵,出窖时加入1甑新粮后分为5甑料进行蒸馏取酒,其中4甑继续入窖发酵,另1甑为丢糟,其中以洋河大曲、古井贡为主要代表[21,31]。

所谓“双轮底”发酵,就是在一轮发酵结束出窖时取出大部分酒醅,只留窖池底部少部分酒醅(也可加入适量的成品酒或曲粉等)进行再次发酵的方法,双轮底发酵充分发挥了“千年老窖万年糟”的作用,利于提高出酒品质,常被用来制作优质基酒和调味酒[37]。

翻沙技术,也称“复式发酵”,是在酒醅酒精发酵过程基本结束后再投入曲粉、黄水、酯化液和酒尾继续入窖发酵,此法由于补充了黄水、酯化液和酒,增加了酒醅中酸、醇的含量,进一步促进了酯类物质的生成和积累,有利于提高浓香型基酒质量[21]。

3.2 浓香型白酒工艺创新

随着白酒酿造技术的不断发展,传统浓香型白酒酿造工艺已不能完全满足生产要求,通过不断总结传统酿造工艺经验和借鉴融合其他香型白酒的优秀生产工艺,浓香型白酒工艺也在不断开拓创新。

3.2.1 单粮改多粮

目前,多粮共同发酵因为营养成分和淀粉结构的优势互补更有利于发酵,多粮酿造也已成为酿酒趋势,与传统单粮相比,多粮工艺的酿酒产量和质量都有一个明显的提升,宋河粮液采用多粮酿酒后出酒率提高了1.6%,优质率提高了15%,洋河酒厂采用多粮工艺后也成功解决了“增己降乳”、“压窖掉排”等生产问题[38-39]。

3.2.2 多粮比例调整

不同粮食由于自身营养物质结构和组成的不同,所以不同粮食酿出的酒具有不同的风格特点,所谓“高粱酿酒香、玉米酿酒甜、大米产酒净”正是如此。所以在多粮工艺中不同粮食具有不同的比例,而这粮食配比比例也会因为不同厂家、不同时期而在不断发生改变。以五粮液为例,五粮液的五粮配方来源于陈氏秘方,即荞麦15%、小米5%、大米20%、糯米20%、糯高粱40%;20世纪60年代后五粮液对配方进行了调整,形成了高粱36%、大米22%、糯米18%、小麦16%、玉米8%的经典配方;如今根据产业发展,五粮液再一次对五粮配方进行了调整,为高粱40%、大米20%、糯米20%、小麦15%、玉米5%的新五粮配方[40]。

3.2.3 提高制曲温度

大曲培养过程中对顶火温度的控制是决定大曲质量的关键因素之一,顶火温度越高,大曲蛋白酶活力越高,但发酵力和糖化力却随之降低,如高温大曲在培养过程中由于温度过高使得某些能耐高温的细菌成为高温大曲内部主要菌种,而大部分酵母和霉菌则失去活性。传统江淮派浓香大曲顶火温度一般在50~55 ℃范围内,这种大曲酿酒产量比较高且稳定,但质量风味存在不足,所以参考高温大曲发酵优势和川派制曲工艺,现江淮派浓香制曲顶火温度一般控制在55~60 ℃的中高温区间内[22,39]。

3.2.4 高温堆积工艺

高温堆积是酱香型白酒生产的典型工艺,也是决定酱香型白酒品质的关键工艺,堆积工艺又被称为“二次制曲”,在这一过程中酒醅内部温度发生变化,进而微生物品种和数量以及糟醅成分也随之发生巨大变化。在浓香型白酒生产过程中嫁接酱香型白酒的高温堆积工艺,能有效增加酒中风味成分,经过堆积工艺的浓香型白酒香气复合优雅,丰满细腻,醇甜绵柔,尾净味长,陈味明显[41-42],双沟大曲酒在浓香型白酒生产中采用高温堆积工艺,酒体中己酸己酯含量增加了60~80 mg/100 mL[43]。

3.2.5 整粒发酵工艺

酿酒高粱整粒发酵也是酱香型白酒生产工艺的典型特征之一,在七个轮次的发酵中采用整粒高粱进行发酵有助于锁住高粱淀粉而不被快速消耗,从而维持酱香型白酒各轮次酒的品质稳定。浓香型白酒发酵采用续糟发酵,借鉴这一优势,采用部分整粒原粮发酵后生产的基酒丰满细腻、醇厚沁润、绵软甘冽、协调融合,酒体质量接近传统浓香型基酒贮存5年的质量标准[21]。毛洪川[44]研究发现,采用整粒高粱发酵同时配以清蒸清烧工艺能够可降低约70%左右的稻壳用量,且能够有效减少酒体中因稻壳带来的异杂味。

4 浓香型白酒研究进展

董蔚[45]在对浓香型白酒“窖香”特征风味物质及其生成途径的研究中首次在浓香型基酒中发现了一种具有马厩味、粪臭味的化合物3-甲基吲哚,并阐明3-甲基吲哚为浓香型基酒中“泥臭味”的关键化合物,并初步推断在浓香型白酒酿造过程中,3-甲基吲哚的生成可能遵循两个途径:(1)以色氨酸作为代谢前体物,其先生成吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid,IAA),再由IAA 脱羧后转化为3-甲基吲哚;(2)以色氨酸作为代谢前体物,其先生成吲哚-3-丙酸(indole-3-propionic acid,IPA)后,再转化为3-甲基吲哚。

QIAN W等[46]在“泥窖生香”微生态机制研究中证明了浓香型泥窖中存在两个环境特征显著差异的发酵体系,一是以乳酸杆菌属(Lactobacillus)为优势菌的酒醅发酵体系,主要代谢产乳酸和乙酸,另一个是以梭菌(包括Hydro-genispora、Caproiciproducens和Clostridium等)为优势菌的窖泥发酵体系,主要代谢产己酸和丁酸。两个发酵体系之间可以通过黄水实现代谢产物的传递,其中酒醅发酵体系的菌群产生的乳酸和乙酸可以为窖泥发酵体系菌群提供丰富的营养底物,而窖泥发酵体系产生的己酸和丁酸则通过黄水带入酒醅,与乙醇酯化为浓香型白酒的己酸乙酯和丁酸乙酯,成为浓香型白酒的典型风味物质。

ZHANG X J等[47]对浓香型白酒中挥发性成分的动态解析利用顶空固相微萃取-气相-质谱联用(headspace solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry,HS-SPME-GC-MS)的方法追踪了基酒在两年陈放过程中挥发性成分的动态变化规律,通过非靶向的多种数学分析方法,得到系列标志储存时间的化合物及其动态变化规律,使不同储藏时间基酒的区分度得到提高。研究发现,长链脂肪酸乙酯类物质仅在存放一定时间后才能被稳定检出,这与中短链脂肪酸乙酯的趋势具有显著差异。

GAO J J等[48]在对浓香型发酵过程中窖泥微生物对风味物质的调控作用的研究时发现,窖泥中以Caproiciporducens、Caloramator、Sediimbacter和Caldicoproacter为主的菌属在发酵过程中都迁移到了酒醅中并改善了酒体风味成分,通过代谢网络相关性分析发现窖泥微生物与大曲之间在酯类风味的形成过程中存在协同效应,进一步提升了大曲的酯化能力。

5 展望

作为中国白酒产能第一大香型的浓香型白酒,因其独特的生产酿造工艺和绵甜柔顺的口感而深受广大消费者喜爱,其产量和销量常年遥遥领先其他各香型,但2020年浓香型白酒整体影响力正在逐渐减弱,分析其原因本文认为主要由外部和内部两大因素所致。

外部因素如下:

(1)据统计资料表明,全国规模以上白酒生产企业白酒总产能连续几年下滑,2020年白酒年产量为741万kL,比2016年峰值1 358万kL下降了44%,总体产能几近腰斩,作为产能最大的浓香型白酒更是首当其冲,其产能也在大幅下降。

(2)在茅台引领下,“酱酒热”席卷全国,除茅台外,其他品牌的酱香型白酒正不断冲击着浓香型白酒消费市场。另外其他新型酒饮料产品对浓香型白酒的冲击也不容小觑。

(3)随着国民经济水平和生活质量整体提升,国民口味和消费理念发生重大变化,从原来单一的追求口感刺激到绵甜柔顺再到追求高品质的健康白酒,而以茅台为代表的酱香型白酒建立的价值体系正迎合了这样的消费变化。

内部因素如下:

(1)浓香型白酒产量虽高,但优质率却明显偏低。改革开放以来,白酒市场一直处于“不缺酒但缺好酒”的现状,据统计,作为浓香型白酒最大生产省份的四川,其优质白酒年产量不到5万t,这与巨大的浓香型白酒产量形成鲜明反差。

(2)己酸乙酯作为浓香型白酒的主体香气成分,其带来的浓郁酒香受到广大消费者的喜爱,而生产企业也发现,在浓香型白酒中以己酸乙酯为主的浓郁酯香能够掩盖其酒体中存在的诸多缺陷,可谓是“一香遮百丑”,所以这也导致越来越多的浓香型白酒生产企业一味的追求酯香,从而忽略了其他同样对酒体品质具有重要影响的因素,使得浓香型白酒发展同质化愈发严重。

(3)中小型白酒企业竞争力不足。中小型白酒企业在发展中存在资金、技术、人才、产品、理念以及竞争公平性等短板,学习力不强,创新力不够,竞争力不足,久之则逐渐被淘汰。浓香型白酒中小型企业也不例外。

虽然近年来浓香型白酒市场一直受到包括酱香型白酒在内的其他各香型白酒的冲击,但到目前为止浓香型白酒的产能和市场份额仍远高于其他各香型白酒,仍是白酒市场上当之无愧的第一大香型,由于产能等条件约束限制,酱香型白酒在短期内仍难以超越浓香型白酒,而浓香型白酒需抓住这一绝对优势调整发展战略、优化产品结构、提升产品品质,从而更近一步稳固白酒市场第一大香型的统治地位。针对浓香型白酒的未来发展,本文思考建议如下:

第一,在茅台影响下,酱香型白酒的价值体系建立相对比较完善,已经深入人心,而浓香型白酒也必须挖掘自身存在的消费价值,建立完善的价值体系,从更深层次去满足消费者生理和心理双层面的需求。

第二,提升优质浓香型白酒产量。长期以来浓香型白酒优质酒产品普遍偏低,致使浓香型白酒产品市场销售价格普遍不高,在中高端酒产品领域缺乏竞争力,降低了浓香型白酒在消费者中的品质形象。

第三,社会经济水平的提高使得消费者对白酒的追求发生改变,浓香型白酒是少有的采用多粮酿造的白酒香型,浓香型白酒的发展必需挖掘激活自身的健康新价值,从而满足更多消费者追求“健康饮酒、饮健康酒”的消费需求。

第四,白酒产品需要有自身的独特风格,并为广大消费者所认识并接受,不断培养消费者的忠诚度,才能在市场上立于不败之地,浓香型白酒企业应根据自身发展需求适当借鉴其他有关香型的优秀生产工艺,形成自身的产品风格特色,走出一条具有企业自身特色的发展道路。

[1]张治刚,张彪,赵书民,等.中国白酒香型演变及发展趋势[J].中国酿造,2018,37(2):15-18.

[2]卓越.试点开启白酒发展新时代[N].华夏酒报,2012-9-11(010).

[3]苏金兰,徐柏田,林培.中国白酒香型发展的进展研究[J].酿酒科技,2017(8):102-111.

[4]傅国城.中国白酒香型划定背景与主流发展趋势的探讨[J].酿酒,2010,37(1):97-99.

[5]沈怡方.白酒的香型、风格与流派[J].酿酒,2003,30(1):1-2.

[6]余乾伟.传统白酒酿造技术[M].北京:中国轻工业出版社,2010:126.

[7]赖登燡,林东.世界著名六大蒸馏酒工艺特点、香味特征的研究[J].酿酒,2007,34(3):106-110.

[8]许晓玉.白酒香型裂变[J].酒世界,2010(9):40-42.

[9]晓文.2020年度全国酿酒产业产量数据[J].酿酒科技,2021(2):96.

[10]王传荣.白酒的香型及其风味特征研究[J].酿酒科技,2008(9):49-52.

[11]范文来,徐岩.白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定[J].酿酒,2011,38(4):80-84.

[12]张金修,张雪飞.探讨浓香型白酒中微量成分与酒质的关系[J].酿酒科技,2013(7):72-74.

[13]张杰,程伟,潘天全,等.浓香型白酒风味成分研究现状及展望[J].酿酒,2019,46(1):35-38.

[14]沈怡方.白酒中四大乙酯在酿造发酵中形成的探讨[J].酿酒科技,2003(5):28-31.

[15]李维青.淡化白酒香型的一点遐思——读“白酒的香型与特点”一文有感[J].酿酒,2012,39(2):3-13.

[16]邵长军,李刚,李亮,等.白酒香型与香味成分探究[J].酿酒科技,2005(8):92-93.

[17]吴三多.五大香型白酒的相互关系与微量成分浅析[J].酿酒科技,2001(4):82-85.

[18]沈怡方.试论浓香型白酒的流派[J].酿酒,1992,19(5):10-13.

[19]沈怡方.对于浓香型白酒的一些思考[J].酿酒科技,2005(3):12-14.

[20]李维青.浓香型白酒流派[J].酿酒科技,2009(12):112-116.

[21]李大和,李国红.浓香型白酒的独特魅力[J].酿酒科技,2018(7):140-144.

[22]谢玉球,谢旭.浓香型白酒“淡雅”与“浓郁”流派的差异分析[J].酿酒科技,2007(9):112-114.

[23]徐希望,金刚.试论浓香型曲酒风格特点差异性及发展趋势[J].山东食品发酵,2009,(4):17-21.

[24]赵国敢,陈城.从产品分析看苏鲁豫皖与四川浓香型白酒的差异[J].酿酒科技,2008(1):77-82.

[25]王霞,郭逸臻.“河套王”系列酒与“江淮派”,“川派”酒的差异分析[J].酿酒科技,2008(11):75-79.

[26]轻工业部食品发酵工业科学研究所.GB/T 11859.1—1989低度浓香型白酒[S].北京:中国标准出版社,1989.

[27]轻工业部食品发酵工业科学研究所.GB/T 10781.1—1989浓香型白酒[S].北京:中国标准出版社,1989.

[28]全国食品发酵标准化中心.GB/T 10781.1—2006浓香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2006.

[29]全国白酒标准化技术委员会.GB/T 10781.1—2021白酒质量要求第1部分:浓香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2021.

[30]张宿义.浓香型白酒标准是顺应时代而变[N].华夏酒报,2018-08-14(A02).

[31]赖登燡.中国十种香型白酒工艺特点、香味特征及品评要点的研究[J].酿酒,2005,32(6):1-6.

[32]王葳,姜凤春,赵彤,等.主要香型白酒生产工艺发展[J].酿酒科技,2014(3):88-89.

[33]信春晖,邵先军,胥伟宏,等.酿酒原料对白酒风味的影响[J].酿酒科技,2013(7):68-71,74.

[34]钟莉,郑佳,彭志云,等.五粮液“包包曲”的生产特点和展望[J].酿酒科技,2017(6):37-43.

[35]谢国排.浓香型大曲酒窖泥概述[J].中国酿造,2011,30(1):153-154.

[36]李海峰,沈才洪,卢中明,等.人工窖泥的研究进展[J].酿酒,2012,39(2):96-99.

[37]李大和.浓香型白酒生产工艺与质量关系的思考[J].酿酒科技,2001(5):28-31.

[38]黄发琳,王化斌.浅析多粮白酒生产工艺[J].酿酒,2016,43(2):35-37.

[39]李富强,李绍亮.浓香型白酒生产中的技术创新[J].酿酒,2012,39(4):38-42.

[40]姚亚林,黄治国,邓霖,等.不同五粮配方的成分解析及其酿造特性对比研究[J].中国酿造,2020,39(7):89-94.

[41]陈泽君,周瑞平,王涛,等.高温堆积发酵在多粮浓香型酒厂的应用[J].酿酒科技,2008(11):80-82.

[42]周帅,张宿义,敖宗华,等.高温堆积工艺在浓香型白酒生产中的应用[J].酿酒科技,2013(6):77-79.

[43]唐现洪,钟雨,谢旭,等.高温堆积发酵工艺在浓香型双沟大曲酒生产中的应用[J].酿酒科技,2006(8):59-62.

[44]毛洪川.整粒高粱酿造浓香型白酒的工艺开发及应用研究[D].重庆:西南科技大学,2017.

[45]董蔚.浓香型白酒“窖香”特征风味物质解析及其生成途径的研究[D].广州:华南理工大学,2020.

[46]QIAN W,LU Z M,CHAI L J,et al.Cooperation within the microbial consortia of fermented grains and pit mud drives organic acid synthesis in strong-flavor Baijiu production[J].Food Res Int,2021,147:110449.

[47]ZHANG X J,MENG L J,LU Z M,et al.Identification of age-markers based on profiling of Baijiu volatiles over a two-year maturation period:Case study of Lu-flavor Baijiu[J].LWT-Food Sci Technol,2021,141:110913.

[48]GAO J J,LIU G Y,LI A J,et al.Domination of pit mud microbes in the formation of diverse flavour compounds during Chinese strong aromatype Baijiu fermentation[J].LWT-Food Sci Technol,2021,137:110442.