乳酸菌是一类对人体健康有益的活性微生物,可以通过调节宿主免疫系统功能和改善微生态平衡,达到提高宿主健康水平和健康状态的作用[1-2]。它们可以直接作为食品添加剂使用,用来改善肠道营养和维持肠道菌群的平衡[3-4]。茶是我国的传统饮料,茶叶中含有茶多酚等许多生理活性物质,赋予茶叶降血压、降血脂、防辐射、抗衰老等功效[5-7],是人们日常生活中理想的保健饮品。发酵茶饮料是指以茶水为主要基质,利用微生物的代谢作用使茶水发生深度的生理生化反应,从而使茶水的生化成分和外形发生改变[8-9]。这种通过微生物发酵制得的茶饮料不但可以保留茶叶本身的饮用价值,还可以带入许多微生物代谢活性物质,从而增加茶饮料的附加价值,丰富茶产品类型[10]。

目前,国内外已经有诸多利用益生菌发酵开发功能性茶饮料的报道,如CHO Y H等[11-12]开发的乳酸菌发酵饮料,具有蛋白质、脂肪含量低,感官性状良好等特性;刘佳奇等[12]利用植物乳杆菌发酵铁观音制得乳酸菌乌龙茶饮料,饮料成品口感醇厚,兼具茶香和乳香;陈万更[13]以枸杞、绿茶为原料,用保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌作为发酵菌株生产出了枸杞绿茶乳酸发酵饮料,但当前研究主要集中在混菌发酵,也多以绿茶为发酵基质,而针对乳酸菌单菌种发酵红茶的工艺探索鲜见报道。因此,积极开发利用乳酸菌发酵红茶饮料,将会为乳酸菌的利用和茶叶的深加工提供理论基础,丰富乳酸菌饮料的品质,促进茶叶的综合利用,推动茶叶市场的发展。

该实验以红茶浸提液为发酵基质,接种植物乳杆菌种子液后进行发酵,分析乳酸菌红茶饮料发酵过程中基质红茶浸提液的pH值、酸度、氨基酸总量、茶多酚含量,以及采用分光光度法分析氨基酸种类的发酵前后的差异,并使用顶空固相微萃取法(head space solid phase microextraction,HS-SPME)和气相色谱-质谱法(gas chromatograph-mass spectrometry,GC-MS)结合较全面地分析比较红茶发酵前后挥发性香气成分的差异,旨在为乳酸菌发酵红茶饮料的研究奠定科学基础,为后续的规模化生产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

红茶叶:湖北五峰采花茶业科技园;植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)B2:安琪酵母菌种保藏中心;蔗糖(食品级):市售;酒石酸钾钠、硫酸亚铁、茚三酮、谷氨酸(均为分析纯):国药集团化学试剂有限公司;磷酸氢二钠、磷酸二氢钾(均为分析纯):西陇化工股份有限公司。

MRS液体培养基[14]:蛋白胨10.0 g/L,牛肉粉10.0 g/L,酵母粉5.0 g/L,葡萄糖20.0 g/L,硫酸镁0.1 g/L,醋酸钠5.0 g/L,柠檬酸铵2.0g/L,磷酸氢二钾2.0 g/L,硫酸锰0.05 g/L,吐温-80 1.0 g/L。将pH调至6.2,121 ℃高压蒸汽灭菌20 min。

1.2 仪器与设备

ZQZY-98CV振荡培养箱:上海知楚仪器有限公司;XCS-HJSG-3定制型恒温搅拌三联水浴锅:陕西鑫昌实验仪器设备有限公司;WG-0.25JDF脉动真空灭菌器:江阴滨江医疗设备有限公司;7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪、DB-HeavyWax色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm):安捷伦科技有限公司;手动固相微萃取进样器、50/30 μm DVB/CAR/PDMS(57328-U)萃取头:美国Supelco公司;FE28 pH计、ME3002电子天平、AB104-N分析天平:梅特勒-托利多集团;UV-2102C可见光分光光度计:上海尤尼柯仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 菌株活化及种子液制备

将保藏于甘油管的植物乳杆菌B2接入装液量为20 mL/250mL MRS液体培养基中,置于振荡培养箱中32℃、180 r/min培养24 h,完成初次复壮。再将初次复壮后的菌液接入装液量为45 mL/500 mL MRS液体培养基中,置于振荡培养箱中32 ℃、180 r/min培养12 h制成种子液,备用。

1.3.2 乳酸菌红茶饮料的加工工艺流程及操作要点

红茶茶叶→浸提→过滤→滤液→调配(蔗糖)→灭菌→冷却→接种→发酵→离心→上清液→无菌灌装→成品

操作要点:将红茶与蒸馏水比为8∶1 000(g∶mL)的混合液体置于85 ℃恒温水浴锅中浸提30 min后,用4层纱布滤去茶渣,然后向滤液中加入100 g/L的蔗糖,混匀后分装至250 mL锥形瓶中,每瓶装液量为150 mL。用透气封口膜包扎后进行高温灭菌(121 ℃、20 min)。灭菌结束冷却至室温备用,即制成发酵培养基。发酵培养基中接入6%(V/V)植物乳杆菌B2的种子液。于36 ℃培养箱中静置发酵5 d,每隔1 d取样一次,将样品5 000 r/min离心5 min制得上清液,用于相关指标的检测。直至pH值趋于平稳,取样结束。同时以未接种的原红茶浸提液作为对照组。

1.3.3 测定方法

pH值:采用酸度计直接测定;蔗糖含量:参照文献[15]采用生物传感器测定;茶多酚含量:参照文献[16]采用酒石酸亚铁法测定;总酸(以乳酸计):参照文献[17]采用酸碱滴定法;游离氨基酸总量及组分:参照文献[18]采用茚三酮比色法测定。

挥发性香气成分含量的检测方法:参照文献[19]采用HS-SPME/GC-MS联用法。

称量样品至顶空瓶中,用带有硅橡胶垫的瓶盖密封,放入旋转振荡器中,在水浴50℃中平衡30 min;用DVB/CAR/PDMS复合萃取头插入样品瓶顶空部分吸附30 min后;将吸附好的萃取头取出快速插入气相色谱仪进样口,在250 ℃条件下解吸5 min。

气相色谱条件:采用DB-Heavy WAX色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm),载气为氦气(He)(纯度>99.999%);色谱柱升温程序:起始柱温40 ℃,保持3 min,然后以5 ℃/min的速度升至200 ℃,再以10 ℃/min的速度升至250 ℃,保持3 min。进样口温度250 ℃,进样方式:不分流。质谱条件:电子电离(electron ionization,EI)源,电子能量70 eV;离子源温度200 ℃,接口温度250 ℃;扫描质量范围20~450 amu。

定性分析:使用Agilent Mass Hunter完成实验数据的采集和分析,并结合CAS号及配比度对化合物进行定性。

定量分析:通过峰面积归一化法,即计算出各组分峰面积占总峰面积的百分比就是各组分的相对含量。

1.3.4 数据处理

每个实验均重复3次,数据采用Microsoft Excel 2019、Origin 9.0进行处理及绘图,采用SPSS(Version 17.0)进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 乳酸菌红茶饮料发酵过程中pH值、总酸、蔗糖含量的变化

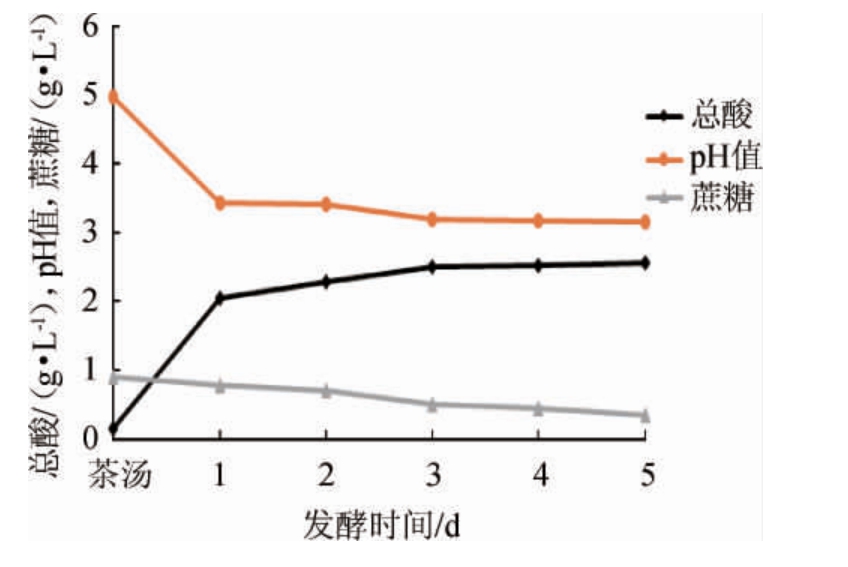

由图1可知,在乳酸菌红茶饮料发酵过程中,pH值、总酸与蔗糖含量在前3天均发生了明显的变化,之后趋于稳定。其中pH值由4.97降至3.16;总酸由0.15 g/L升至2.38 g/L;蔗糖含量由0.90 g/L降至0.34 g/L。这可能与乳酸菌发酵利用蔗糖产生酸有关,导致总酸含量增加,pH值降低,蔗糖浓度减少。同时可知,乳酸菌发酵主要在前3 d完成,酸度增高,耗糖量大,代谢活动旺盛;第3天后发酵过程逐步趋于平稳,主要成分变化不明显。

图1 乳酸菌红茶饮料发酵过程中总酸、pH值与蔗糖含量的变化趋势

Fig.1 Variation trend of total acid,pH and sucrose content during the fermentation of black tea beverage with lactic acid bacterium

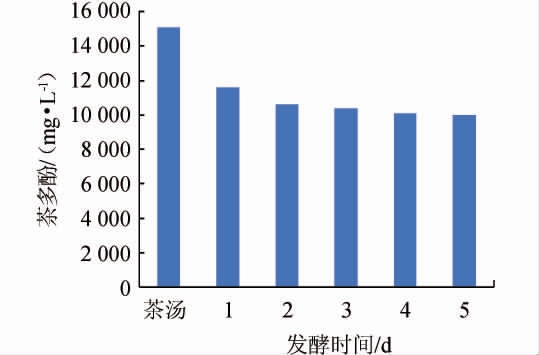

2.2 发酵过程中茶多酚含量的变化

茶多酚是一类存在于茶叶中多种不同酚类及其衍生物的总称,其含量的高低关乎茶叶品质的好坏[20]。在发酵过程中茶多酚含量的变化如图2所示,在发酵前期,茶多酚含量大量减少,后期减少的趋于平缓,总体上茶多酚含量由最初的15 100 mg/L减少至10 600 mg/L,其质量分数的降低有利于减少茶汤苦涩的口感,有益于茶叶品质茶饮料风味的提升。综合茶多酚含量的变化可得,茶多酚含量减少幅度小,使发酵后茶汤的酚氨比有所降低,有助于形成茶汤鲜爽的口感,因此发酵后的茶汤更有丰富的营养和新鲜的口感[21]。

图2 乳酸菌红茶饮料发酵过程中茶多酚的变化趋势

Fig.2 Variation trend of total tea polyphenols contents during the fermentation of black tea beverage with lactic acid bacterium

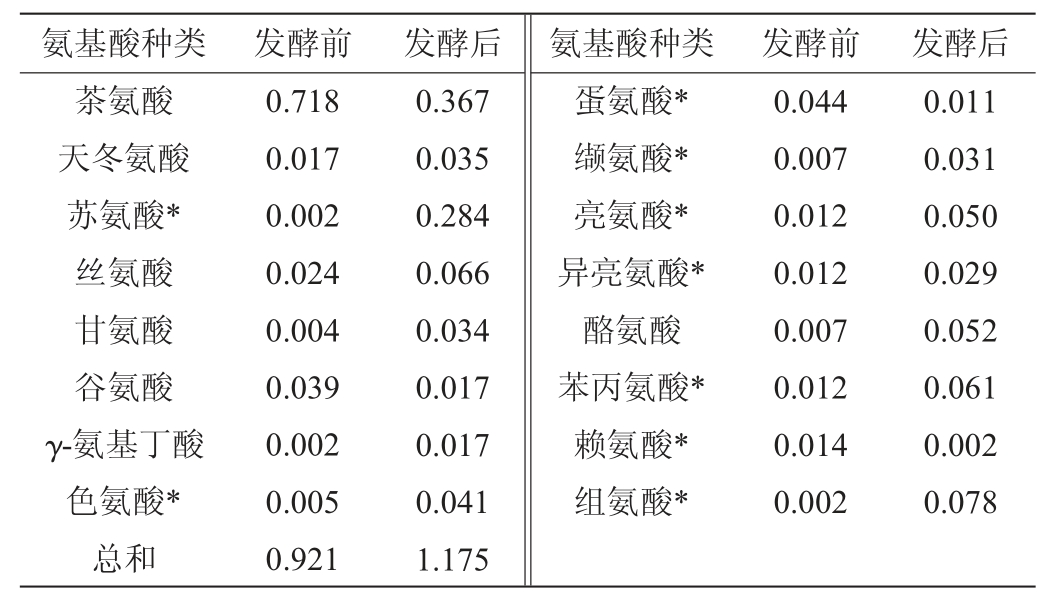

2.3 红茶浸提液发酵前后游离氨基酸种类的变化

茶叶中氨基酸的组成成分与茶叶的风味品质、香气及滋味的关系密切,氨基酸的种类、含量以及它们的转化产物或降解产物都直接或间接影响了茶叶的品质,它们不仅是组成蛋白质的基本单位,也是活性肽、酶和其他一些生物活性分子的重要组成成分[22]。因此,它们也是构成茶叶品质的重要成分之一。红茶浸提液发酵前后游离氨基酸组分的变化差异见表1。

由表1可知,原茶汤中茶氨酸占游离氨基酸总量的78.2%,是茶叶中氨基酸的主要组成成分。在发酵过程中,茶氨酸含量大量降低,从0.718 g/100 g减少至0.367 g/100 g,降幅达48.88%,这与陈莹玉[23]的实验结果一致;人体必需的9种氨基酸中只有赖氨酸和蛋氨酸的含量减少,其余7种必需氨基酸的含量均明显增多;苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸作为芳香族氨基酸在发酵后含量均有所提高,它们含量的增加为茶汤增强了甜味的口感,在茶滋味中起着重要地协调作用;天冬氨酸是构成茶汤鲜爽滋味的重要成分,其含量由0.017 g/100 g增加至0.035 g/100 g。同时γ-氨基丁酸作为中枢神经系统中一种重要的神经递质[23],参与多种神经功能调节,是一类具有特殊生理活性的功能性物质,其含量在发酵后增至0.017 g/100 g。由此得出,红茶经植物乳杆菌发酵后营养成分更加丰富,呈味物质增多,有利于茶饮料风味品质的改善和保健作用的加强。

表1 红茶浸提液发酵前后游离氨基酸组分的变化

Table 1 Changes in free amino acid component in black tea extract before and after fermentation g/100 g

注:“*”代表人体必需氨基酸。

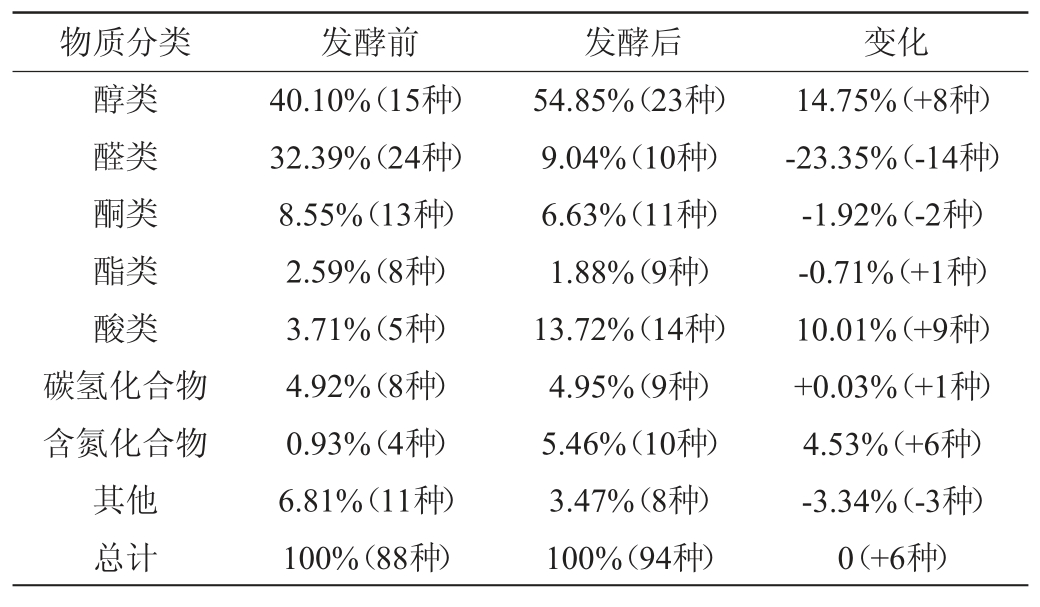

2.4 红茶浸提液发酵前后风味物质差异

挥发性成分构成了茶叶的香气组成,因此鉴定茶叶中挥发性成分也是考察发酵型茶饮料品质的重要因素之一[24]。使用HS-SPME/GC-MS法对茶汤发酵前与发酵结束时的挥发性成分进行鉴定和对比。结果见表2。

表2 红茶浸提液发酵前后挥发性成分的含量及种类变化

Table 2 Changes of contents and types of volatile components in black tea extract before and after fermentation

由表2可知,原茶汤主要的香气组分是醇类和醛类,是相对含量最多的两类化合物;而发酵后茶汤香气的主要来源是醇类和酸类,分别占挥发性成分总量的54.85%和13.72%。醇类和酸类化合物在发酵后大量增加;而醛类物质经发酵后明显地减少,可能是在乳酸菌发酵过程中发生了强烈的氧化作用,使得大量醛类物质进一步氧化成酸类物质,实现了这些物质的转化。

由表2可知,浸提液发酵前后香气种类均为醇类、醛类、酮类、酯类、酸类、碳氢化合物、含氮化合物及其他物质,其中以醇类为主要的香气成分类型,占总量的40.10%~54.85%,说明醇类化合物是赋予茶样香气的基础。

红茶浸提液在发酵前后香气成分变化明显,浸提液中共检测出88种香气物质,主要的香气成分类型为醇类、醛类和酮类,占香气物质总量的81.04%;发酵后共检测出94种香气物质,主要的香气成分类型为醇类、酸类和醛类,占香气物质总量的77.61%。发酵后较发酵前多6种香气物质,说明发酵液中香气成分更加丰富,在原有的红茶风味的基础上增添了全新的发酵风味,提高了茶汤整体香气的层次感和浓郁感[25]。浸提液经发酵后,醇类化合物、酸类化合物和含氮化合物均显著增多,相对含量占比分别由浸提液中40.10%、3.71%、0.93%增加至54.85%、13.72%、5.46%,分别增加了14.75%、10.01%、4.53%,同时有8种醇类化合物、9种酸类化合物、6种含氮化合物生成。这些新物质的生成是构成发酵茶饮料独特香气的关键;醛类化合物种类及含量在发酵后显著减少,相对含量占比从32.39%减少至9.04%,有14种醛类化合物在发酵后未被检测到。酮类、酯类、碳氢化合物发酵前后变化不明显。

3 结论

红茶经植物乳杆菌发酵后,茶多酚含量减少,氨基酸总量增加,蔗糖含量减少且pH值降低,酸度升高。这主要是由乳酸菌在发酵过程中会利用蔗糖代谢产生有机酸所致,同时湿热条件下也导致茶叶中茶多酚发生氧化使得茶多酚含量降低,因此,发酵后的红茶饮料具有更低的酚氨比,利于降低茶本身的苦涩感,增强茶饮料的酸感和发酵风味。

红茶经植物乳酸菌发酵后,三种芳香族氨基酸分别增加了43.16%、68.79%、83.18%;人体必需氨基酸中除赖氨酸和蛋氨酸含量减少外,其他7种必需氨基酸含量均有所提高;γ-氨基丁酸作为功能性氨基酸,含量从0.016 g/kg增加至0.165 g/kg。风味品质方面,醇类和醛类是浸提液的主要香气物质,分别占香气物质总量的40.10%、32.39%;发酵型茶饮料检测出的香气成分为94种,比浸提液多6种香气物质,新物质以酸类、醇类和含氮化合物居多,而醛类物质在发酵过程中大量减少,有14种醛类化合物在发酵后未被检测到。发酵型茶饮料香气成分更加丰富,在原浸提液的基础上增添了乳酸菌发酵的风味,融合出更协调细腻的味道,形成发酵型茶饮料的独特风味。

[1]史燕.益生菌固态发酵燕麦的研究[D].天津:天津科技大学,2014.

[2]马强.益生菌奶片的研究[D].西安:陕西科技大学,2012.

[3]GERRIT S,SMIT B A,ENGELS W J M.Flavour formation by lactic acidbacteria and biochemical flavor profiling of cheese products[J].FEMS Microbiol Rev,2005,29(3):591-610.

[4]KAILASAPATHY K,CHIN J.Survival and therapeutic potential of probiotic organisms with reference to Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium spp[J].Immu Cell Biol,2000,78(1):80-88.

[5]许原.武夷岩茶乳酸菌发酵饮料开发研究[D].福州:福建农林大学,2011.

[6]AI Y,MAO M,MURAO S,et al.Effects of L-theanine or caffeine intake on changes in blood pressure under physical and psychological stresses[J].J Phys Anthropol,2012,31(1):621-646.

[7]柏雪宇.论我国茶饮料市场现状及发展策略[J].福建茶叶,2016,38(3):40-41.

[8]YAO Y N,WU M Y,HUANG Y J,et al.Appropriately raising fermentation temperature beneficial to the increase of antioxidant activity and gallic acid content in Eurotium cristatum-fermented loose tea[J].LWT-Food Sci Technol,2017,8(2):248-254.

[9]SEO D B,JEONG H W,KIM Y J,et al.Fermented green tea extract exhibits hypolipidaemic effects through the inhibition of pancreatic lipase and promotion of energy expenditure[J].Brit J Nutr,2017,117(2):177-186.

[10]JAMIR B,DEB C R.Studies on some fermented foods and beverages of Nagaland,India[J].Int J Ferment Foods,2014,3(2):127-138.

[11]CHO Y H,SHIN S,HONG S M,et al.Production of functional highprotein beverage fermented with lactic acid bacteria isolated from Korean traditional fermented food[J].Korean J Food Sci Anim Resour,2015,35(2):189-196.

[12]刘佳奇,熊涛,李军波,等.乳酸菌发酵茶饮料的工艺优化及其发酵前后香气成分分析[J].食品与发酵工业,2016,42(8):109-114.

[13]陈万更.乳酸发酵枸杞绿茶饮料的研究[D].北京:北京林业大学,2006.

[14]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.GB 4789.35—2016食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验[S].北京:中国标准出版社,2016.

[15]肖泽涛,李啸,张小龙,等.马克斯克鲁维酵母的中试发酵研究[J].中国酿造,2020,39(9):64-68.

[16]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 21733—2008茶饮料[S].北京:中国标准出版社,2008.

[17]中华人民共和国国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局.GB/T 12456—2021食品安全国家标准食品中总酸的测定[S].北京:中国标准出版社,2021.

[18]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 8314—2013茶游离氨基酸总量的测定[S].北京:中国标准出版社,2013.

[19]王力,蔡良绥,林智,等.顶空固相微萃取-气质联用法分析白茶的香气成分[J].茶叶科学,2010,30(2):115-123.

[20]吕世懂,吴远双,王晨,等.云南晒青红茶与烘青红茶香气成分对比[J].食品科学,2016,37(14):62-67.

[21]陈皓睿,孙强,闻东明,等.三株散囊菌发酵茶叶的初步研究[J].工业微生物,2019,49(1):25-29.

[22]王泽农.茶叶生物化学[M].北京:中国农业出版社,1980:130-140.

[23]陈莹玉.乳酸菌发酵型茶叶加工工艺优化及其产品生化成分的研究[D].广州:华南农业大学,2017.

[24]姚逸.工夫红茶的香气及色泽的特征值研究[D].重庆:西南大学,2013.

[25]ANG X,QIN Z,ZHAO L,et al.Development of regression model to differentiate quality of black tea(Dianhong):Correlate aroma properties with instrumental data using multiple linear regression analysis[J].Int J Food Sci Tech,2012,47(11):2372-2379.