酱香型白酒是中国传统优质白酒的代表,具有酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长、空杯留香持久等特点[1]。根据最新统计数据显示,2019年中国酱酒产能在我国白酒整体产能占比约7%。中国酱酒市场销售收入1 350亿元左右,比2018年同比增长约22.7%,实现利润约550亿元,同比增长约22%。随着酱香型白酒质量价值的积累和逐步体现,酱酒的大众化趋势和橄榄型消费结构将逐步形成[2]。展望未来5~10年,酱酒的市场份额将逐步扩大,形成价量齐升的局面,未来产能有望达到行业白酒产能的20%。但实际生产中生产出的酱香酒,部分产品感官上存在盐菜味、泥味、馊味、糠壳味、煤油味、橡胶味等邪杂味,使酱香成品酒优级率普遍偏低[3-4],随着供给侧结构性改革的推进,酱酒也会在产业结构上围绕质量进行调整。目前国内外对大曲酱香酒微生物、酿造勾调工艺、风味成分等研究十分普遍[5-6],而对调味酒的突出成分及功能等研究较少,故研究大曲酱香调味酒显得十分必要。

各类调味酒的调配工艺决定了调味酒的种类、风味成分,充分利用调味酒识别系统认识调味酒的感官特征及功能[7],根据基础酒的缺陷科学合理的依据调味的通用理论选择调味酒能更好的提升大曲酱香酒的品质。

本研究对企业生产的轮次基酒进行了感官品评分型分级[8],筛选出不同轮次的酱香、醇甜调味酒及综合酱香、醇甜调味酒,窖底调味酒,酱香型普通酒。通过气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)分析其风味成分[9]并进行了主成分分析(principal component analysis,PCA),以期建立调味酒风味识别系统[10-11],调配出品质更稳定、不同特征的大曲酱香调味酒,为运用酱香调味酒消除异味、完善勾调系统核心竞争技术提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 样品

二至七轮次(一轮次无法找到显著特征酱香调味酒)酱香基酒、酱香调味酒、醇甜调味酒,窖底调味酒(根据感官品评预分型分级),综合酱香调味酒、综合醇甜调味酒(将各轮次调味酒根据生产企业经验按照一定比例调配),酱香型普通酒(各20个批次):某酱香型白酒生产企业。

1.1.2 标准品

叔戊醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸、正戊醇、2,3-丁二醇、1,2-丙二醇、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪等56种标准品(均为色谱纯):国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

5975c气相色谱-质谱仪:安捷伦科技(中国)有限公司;BS224S电子分析天平:北京赛多利斯公司。

1.3 实验方法

1.3.1 内标溶液制备

内标溶液的配制:分别移取叔戊醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸标准品1 mL于100 mL容量瓶,用体积分数60%乙醇溶液定容。

标样母液:分别吸取一定量正戊醇等56种单体母液于100 mL容量瓶中,用体积分数60%乙醇溶液定容。

混合标样使用液:吸取一定体积的56种上述标样母液于100 mL容量瓶中,用体积分数60%乙醇溶液定容。

1.3.2 酒样溶液制备

取5.0 mL酒样,加入内标溶液0.1 mL,充分混匀后,备用。

1.3.3 气相色谱条件

SH-Rtx-Wax毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);程序升温起始温度30℃,保持2 min,以3 ℃/min升温至180℃,再以15 ℃/min升温至210 ℃,保持8 min;进样口温度:220 ℃;载气:高纯氦气(He)(纯度≥99.999%),流速:1.00 mL/min;电离方式:电子电离(electronic ionization,EI)源;电子能量:70 eV;离子源温度:240 ℃;接口温度:220 ℃。

1.3.4 定性定量方法

定性方法:配制混标并进样,利用总离子流色谱图上各组分峰的保留时间与标准谱图库进行相似度检索定性。

定量方法:采用选择离子扫描方式,利用定量离子峰面积,以内标法定量计算校正因子[12]。校正因子是根据各个组分化合物和内标的浓度和峰面积(或峰高),通过比值计算而来,相对校正因子在与f值测定相同的条件下进样,根据保留时间确定各个化合物的位置,并测定各个化合物与内标峰面积,求出峰面积之比,计算出样品中各个化合物的含量。

2 结果与分析

2.1 不同分型分级调味酒风味成分分析

2.1.1 各轮次酱香、醇甜调味酒风味成分分析

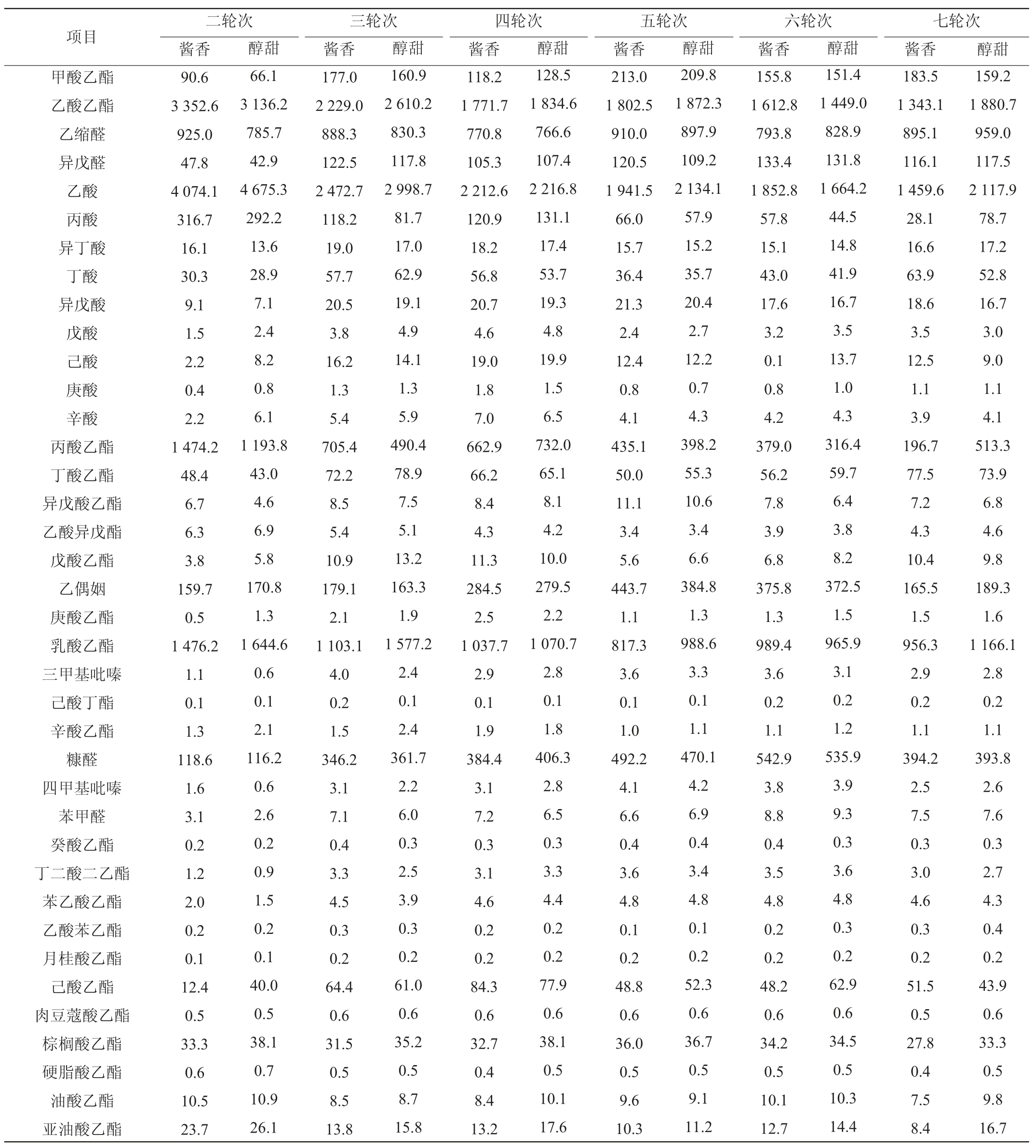

表1 各轮次酱香、醇甜调味酒风味成分GC-MS检测结果

Table 1 Determination results of flavor components of each rounds of sauce-flavor and mellow-sweet flavoring liquor analysis by GC-MS

续表

由表1可知,二轮次酱香调味酒的正丙醇、异丁醛、2-丁醇、丙酸、亚油酸乙酯、乙酸含量明显高于其他轮次酒,而苯乙酸乙酯和月桂酸乙酯含量明显低于其他轮次酒。二轮次醇甜调味酒的乙酸、硬脂酸乙酯、丙酸、乙酸乙酯、丙酸乙酯含量明显高于其他轮次酒,而异戊醛、β-苯乙醇、肉豆蔻酸乙酯含量明显低于其他轮次酒。

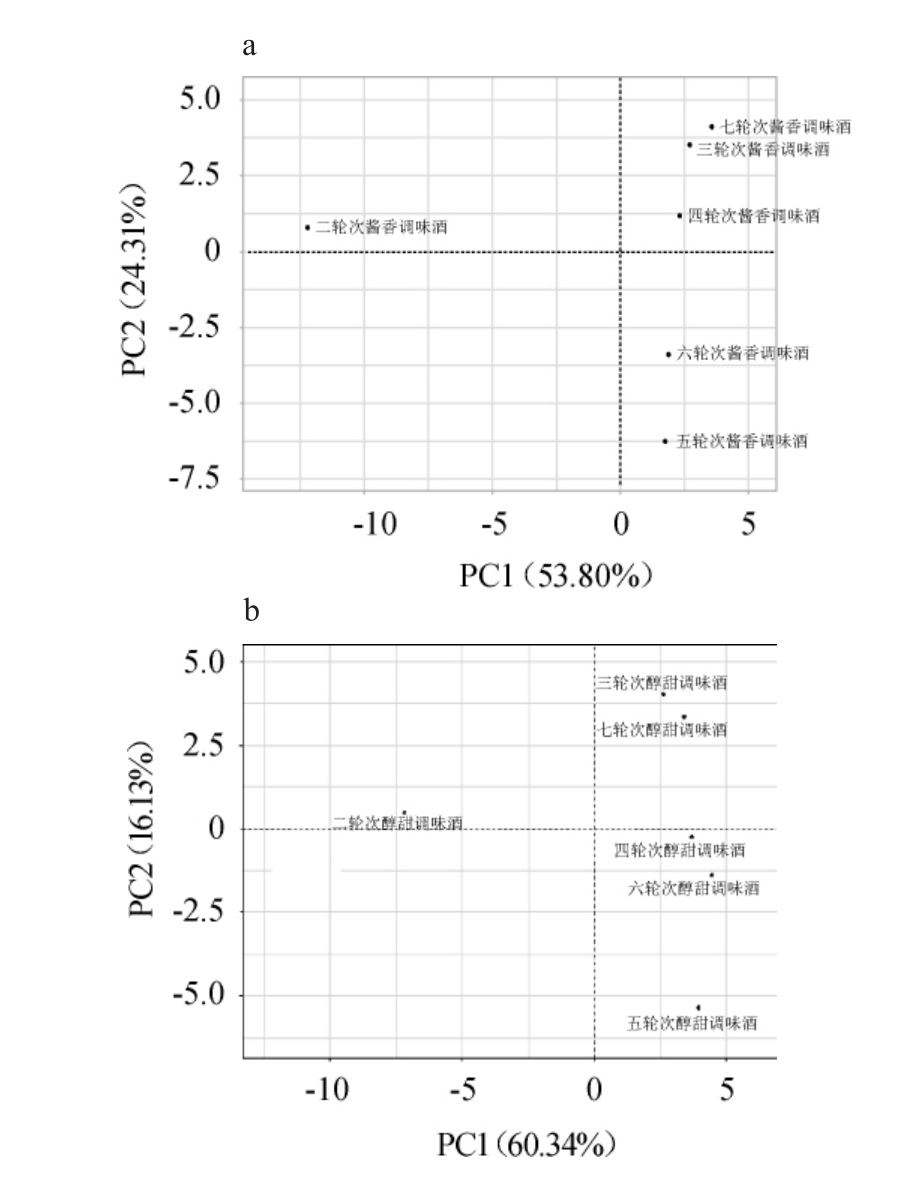

采用PCA排序分析方法对各轮次酱香、醇甜调味酒的正戊醇等56个组分进行分析,并以56个组分为变量对调味酒进行判别,结果见图1。由图1可知,二轮次酱香调味酒风味成分与其他五个轮次差异最大,五、六轮次与三、四、七轮次风味成分具有一定差异;二轮次醇甜调味酒风味成分与其他五个轮次差异最大,五轮次与三、四、六、七轮次风味成分具有一定差异。

图1 各轮次酱香(a)、醇甜调味酒(b)风味成分主成分分析

Fig.1 Principal component analysis of flavor components of each rounds of sauce-flavor (a) and mellow-sweet (b)flavoring liquor

2.1.2 各类综合调味酒及成品酒风味成分分析

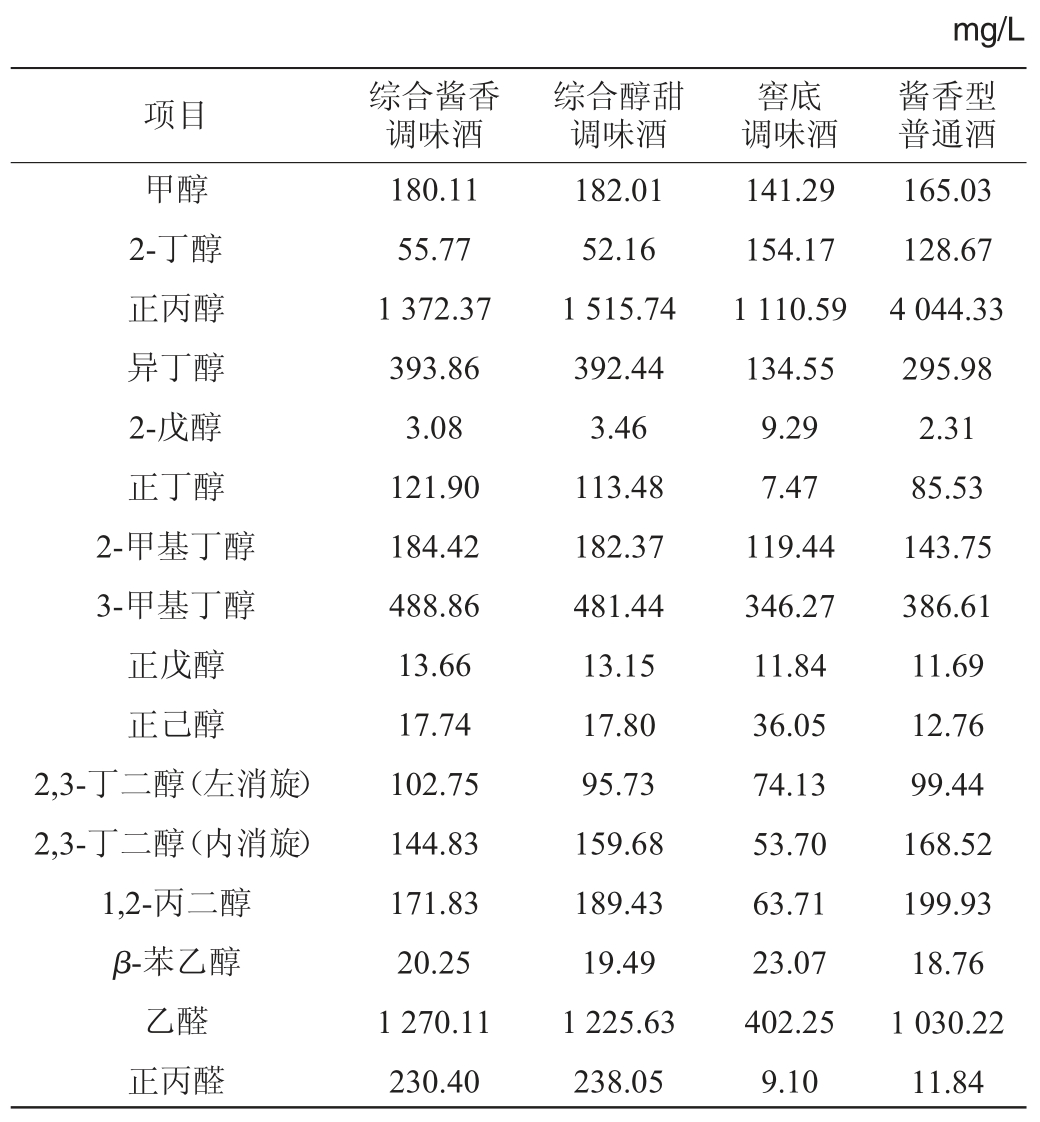

表2 各类调味酒及成品酒香味成分GC-MS检测结果

Table 2 Determination results of flavor components of various flavoring liquor and finished liquor analysis by GC-MS

续表

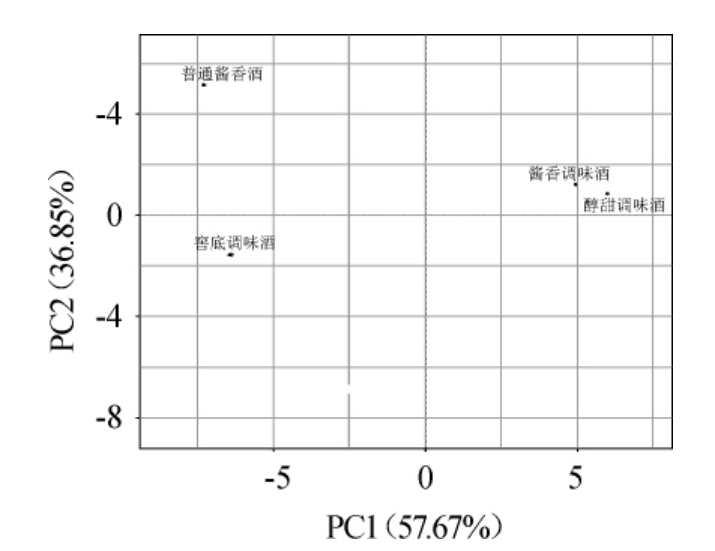

各类调味酒及成品酒香味成分检测结果见表2,主成分分析图见图2。由表2可知,综合酱香和醇甜调味酒中的正己醇、异丁醇、乙醛、乙缩醛、乙醛含量明显高于窖底调味酒及酱香型普通酒,同时这4种物质在醇甜调味酒中的含量最高。而丙酸、丙酸乙酯、2-丁醇、癸酸乙酯、乳酸乙酯在普通酱香酒中的含量最高。

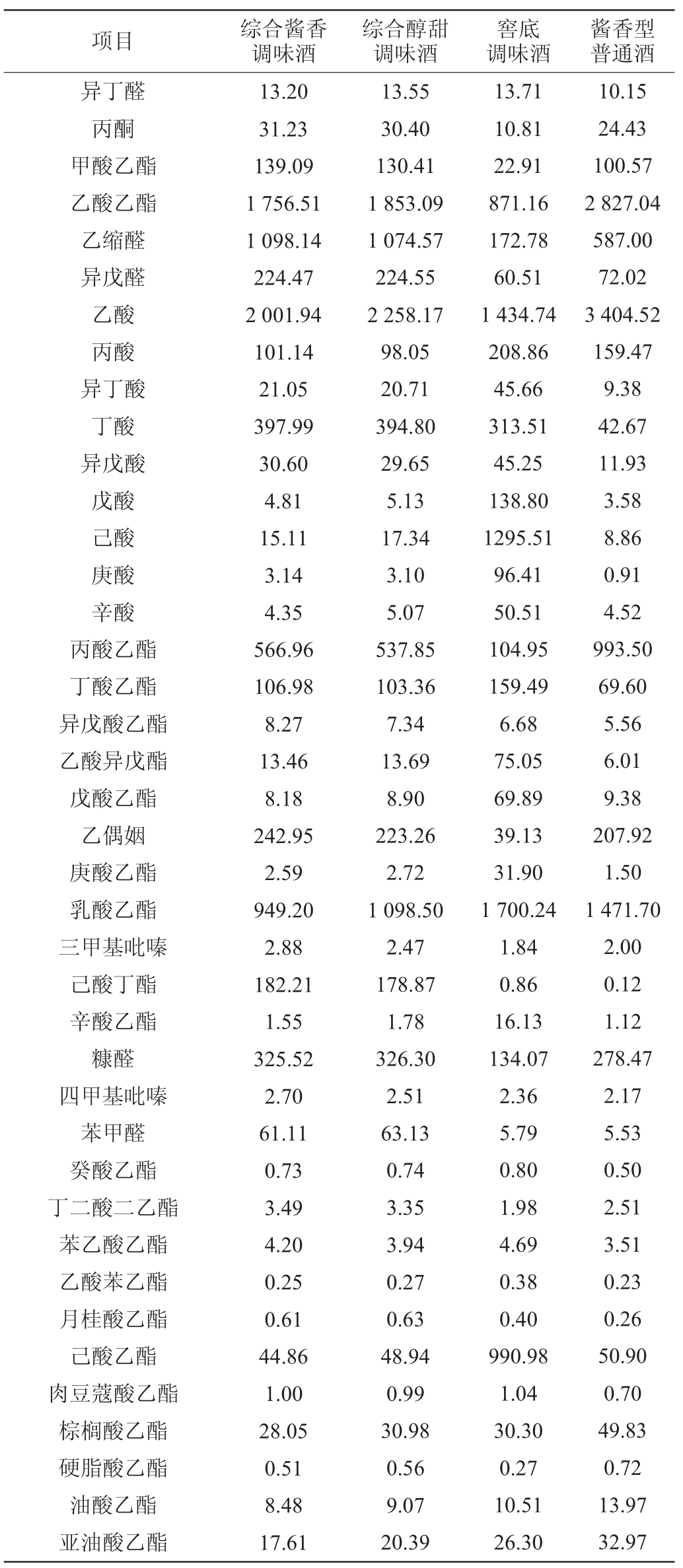

图2 各类综合调味酒与酱香型普通酒风味成分主成分分析

Fig.2 Principal component analysis of flavor components of various comprehensive flavoring liquor and ordinary sauce-flavor Baijiu

由图2可知,酱香综合调味酒、醇甜综合调味酒、窖底调味酒的风味成分与普通酱酒差异最大。

2.3 调味酒风味识别系统

有研究表明,正戊醇、2,3-丁二醇、1,2-丙二醇、己酸乙酯为调味酒的突出成分[13]。通过香味成分分析,综合酱香调味酒中正戊醇含量最高,达13.66 mg/L;综合醇甜调味酒中2,3-丁二醇、1,2-丙二醇含量最高,分别为159.68 mg/L、189.43 mg/L;窖底调味酒己酸乙酯酒最高,达990.98 mg/L。可根据风味成分含量及感官品评建立调味酒风味成分识别系统。

2.4 调味酒的感官特征及功能

由以上分析表明,各香型调味酒的感官特征及功能不同,其表现在闻香上或口感上或者某些色谱骨架成分或复杂成分的含量上有突出特点之处的酒[14],在酒体设计、勾调过程中,会明显提高或弥补酒体在某方面的不足,加强基础酒的香味,突出其风格而使用的精华原酒,其使用量极少,通常都在万分之几[15]。各类调味酒及酱香成品酒的感官品特征及功能见表3。调味酒在基酒酒体完整基础上对香气与口感进行完善,突出其个性与风格,旨在加强香气的发酵香、陈酿香等,使闻香更加饱满细腻,突出酱香等复合香,协调口感的酸、甜、苦、咸、鲜这五种基本味[16]使口感更加柔和持久。其具体有添加作用、化学反应、平衡作用[17]。

表3 各香型调味酒的感官特征及功能

Table 3 Sensory characteristics and functions of various flavoring liquor

3 结论

为了更合理规范的筛选调味酒,该实验分别对二至七轮次酱香、醇甜调味酒及综合酱香、醇甜调味酒,窖底调味酒进行了风味成分检测及主成分分析。结果表明,二轮次酱香、醇甜调味酒风味成分均与其他五个轮次差异最大;酱香综合调味酒、醇甜综合调味酒、窖底调味酒的风味成分与普通酱酒差异最大,综合酱香调味酒中正戊醇含量最高,达13.66 mg/L;综合醇甜调味酒中2,3-丁二醇,1,2-丙二醇含量最高,分别为159.68 mg/L、189.43 mg/L;窖底调味酒己酸乙酯酒最高,达990.98 mg/L。

[1]仁怀酱香白酒科研所,贵州省产品质量监督检验院仁怀分院.仁怀大曲酱香酒技术标准体系[M].北京:中国质检出版社,2016.

[2]刘万民,尹凤伟,葛瑞兰,等.酱香型白酒有关生产技术的探讨[J].酿酒,2015,42(3):54-57.

[3]林昌兴,黄薇,吴艳艳.浓香型白酒的勾兑和调味浅析[J].工艺技术,2018(3):145-147.

[4]中国白酒标准化技术委员会.T/CBJ 004—2018 固态发酵酒醅通用分析方法[S].北京:中国标准出版社,2018.

[5]涂昌华,郝飞,汪地强,等.酱香型白酒下沙、造沙轮次堆积发酵过程中酒醅温度与微生物的变化规律分析[J].酿酒科技,2020(2):60-63.

[6]叶凯,周金虎,李小强,等.不同配方酒曲对清香型白酒风味影响的初探[J].酿酒,2019,46(2):73-75.

[7]王俊,陈仁远,赵文武,等.仁怀大曲酱香轮次基酒质量状况研究[J].中国酿造,2016,35(11):103-107.

[8]杨萍,胡萍,樊敏,等.酱香型酒曲及窖内酒醅挥发性成分的分析[J].中国酿造,2018,37(11):166-169.

[9]吉彩婷.不同香型白酒香气组分对比研究[J].化工设计通讯,2018,44(10):136-137.

[10]陈玉莲.浅析酱香白酒风味质量形成的主要影响因素[J].食品安全导刊,2018(12):134-135.

[11]韩兴林,尚柯,王德良,等.酱香白酒堆积发酵过程中代谢风味生成规律的分析[J].酿酒,2018,45(4):37-39.

[12]陈果忠,李世锋,陈佳文,等.白酒微量香气成分分析与样品处理应用研究[J].中国酿造,2018,37(4):1-3.

[13]孙时光,左勇木,张晶,等.酱香型白酒中的风味物质及功效[J].中国酿造,2017,36(12):10-13.

[14]敖锐,彭茵,陈仁远.酱香型白酒的勾调与调味酒的运用[J].酿酒科技,2016(12):74-76.

[15]刘琨毅,辜义洪,王琪,等.《白酒勾兑与品评》课程改革的研究进展[J].酿酒,2018,45(2):20-23.

[16]秦文谦,郭鹏.谈白酒的贮存与勾调[J].酿酒,2017,44(5):50-52.

[17]赵维克.白酒生产过程中勾调工艺[J].食品安全导刊,2016(12):122-123.

[18]刘莎,周玉,余义,等.气相色谱同时测定白酒中22 种风味物质的方法研究[J].酿酒科技,2019(3):113-115.

[19]江津津,李永馨,李崇高,等.长期贮存的某酱香型白酒风味物质成分变化分析[J].广州城市职业学院学报,2018,13(1):28-30.

[20]韩兴林,潘学森,刘民万,等.云门酱香型白酒各轮次基酒风味构成分析[J].酿酒科技,2015(8):46-48.

[21]纪南,廖永红,丁芳,等.市售5 种酱香型白酒挥发性风味物质的主成分分析[J].酿酒科技,2016(9):17-19.

[22]周容,宋庆怡,邓雪,等.兼香型白酒中风味物质的定性分析[J].酿酒,2020,47(1):89-91.

[23]张杰,程伟,潘天全,等.浓香型白酒风味成分研究现状及展望[J].酿酒,2019,46(1):29-31.

[24]隋明,张崇军,岳文喜,等.白酒风味化学研究进展[J].粮食与食品工业,2019,26(2):22-24.

[25]路江浩,刘明,徐姿静,等.白酒品尝中挥发性风味物质实时在线检测方法的研究[J].中国食品学报,2018,18(8):224-231.