酱香型大曲为白酒提供风味和风味前体物质,白酒中许多香味成分在大曲中都能检测到,比如三甲基吡嗪等杂环化合物[1]。近年来较多的使用顶空固相微萃取与气质联用(gas chromatograph and mass spectrometry,GC-MS)技术分析大曲中的香味成分[2-3],这不仅可以对大曲的挥发性物质进行检测,对大曲的风味物质做初步评定,而且也作为研究功能微生物发酵代谢风味物质成分研究的检测方法。目前,从酱香型大曲中共确定了259挥发性成分,其中酯类和醇类最多,其次包括吡嗪、醛、酮、酸、酚、呋喃、其他杂环、内酯、醚、含硫类、芳香烃、脂肪烃等[4]。这些成分主要是细菌、霉菌和酵母在大曲发酵过程中代谢产生,细菌主要产蛋白酶、产酱香成分[5-6],霉菌主要分泌淀粉酶起糖化作用[6-7],而酵母主要产酒产香[4,8]。因此,大曲在发酵过程中风味物质的形成主要由细菌和酵母代谢产生。

酱香型大曲酱香来源最初认为是高温制曲的美拉德反应,徐岩等[9]对中国白酒中四甲基吡嗪的来源及产生机制进行研究,首次证实了中国白酒中四甲基吡嗪主要来源于微生物代谢合成,确定了中国白酒中四甲基吡嗪的产生机制。吴建峰[10]在对白酒中四甲基吡嗪代谢机理的研究也证实了徐岩有关枯草芽孢杆菌两步法生产四甲基吡嗪的说法。在大曲中也分离到具有产酱香的能力的地衣芽孢杆菌,且发现枯草芽孢杆菌产酱香的风味主要是吡嗪类和酮类物质[11]。此外,从酱香型大曲中分离到多种酵母,其分离的酵母具有产果香、花香、产酒的能力[12]。通过比较机械化制曲和传统大曲中酵母种类、生物量、产酒和产香能力,发现机械化大曲中酵母生物量较高,虽然酵母种类只有传统大曲的一半,但产酒能力和产香效果没有明显区别[13],说明产香酵母对大曲风味的形成有重要作用。

本研究利用GC-MS分析遵义5个酱香型白酒厂酿酒用大曲挥发性成分,以及从大曲种分离产香酵母和细菌固态发酵后的挥发性成分,分析酵母和细菌与大曲挥发性成分的关系,为酱香型大曲的深入研究提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

材料:酱香型大曲样品为储存六个月粉碎酿酒用大曲粉(黄曲∶白曲∶黑曲为8∶1∶1),从遵义市5个酱香型白酒酒厂(非酱香酒核心生产区)取样,分别标记为MF01、MF02、MF03、MF04、MF05。

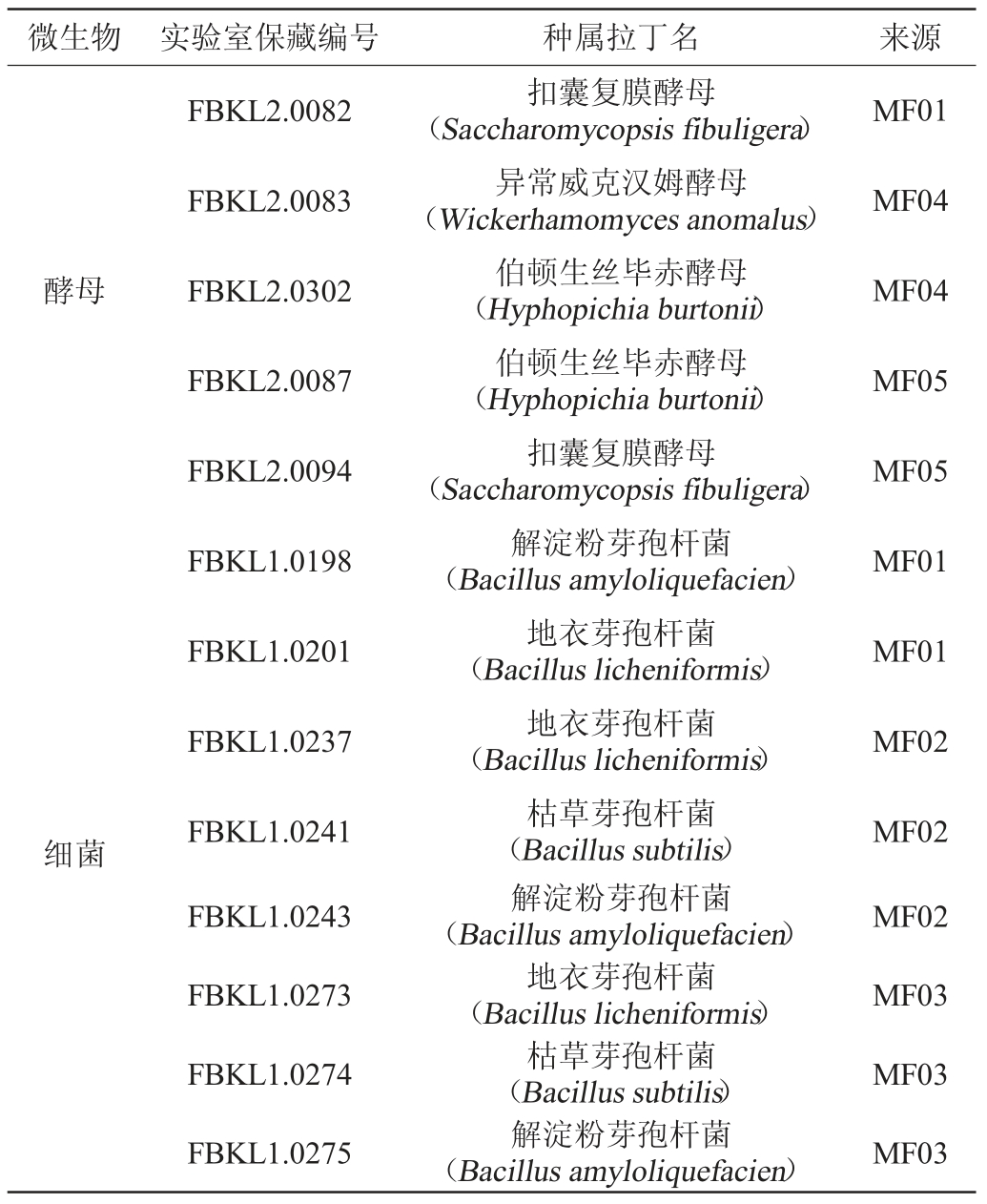

菌株:从5个大曲样品(MF01、MF02、MF03、MF04、MF05)中分离得到5株产香酵母和11株产酱香细菌,具体情况见表1。

表1 酱香大曲中分离筛选的产香酵母和产酱香细菌

Table 1 Aroma-producing yeasts and sauce-flavor producing bacteria screened from sauce-flavor Daqu

续表

糖化酶:沧州夏盛酶生物技术有限公司;琼脂(生化试剂):重庆川江化学试剂厂;pH标准缓冲试剂:沈阳赛尼欧化工有限公司。

麦芽汁液体培养基、麦芽汁琼脂培养基、营养肉汤、营养琼脂:上海博微生物科技有限公司;固态发酵培养基[13]:高粱与小麦质量比为1∶1,小麦全部粉碎,高粱整粒∶碎粒质量比为3∶1;加水50%,混匀后90 ℃润粮4 h;121 ℃蒸煮20 min;待培养基冷却至60 ℃加入糖化酶(200 U/g),调节培养基pH至4.0~4.5,在60 ℃水浴锅糖化4 h;装瓶,121 ℃灭菌20 min。

1.2 仪器与设备

7890A-5975C GC-MS:美国安捷伦科技有限公司;SPX-250B-Z生化培养箱:上海博迅实业有限公司医疗设备厂;DK-98-11电热恒温水浴锅:天津市泰斯特仪器有限公司;ZHWY-1118恒温培养振荡器:上海智诚分析仪器制造有限公司;FA2004N分析天平:上海菁海仪器有限公司;PHS-3C精密酸度计:上海大普仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 菌种活化及固态发酵

5株酵母和11株细菌分别在麦芽汁固态培养基和营养琼脂培养基30 ℃活化两次。分别将活化的酵母和细菌接种到100 mL麦芽汁液体培养基和营养肉汤培养基,30 ℃、160 r/min培养24 h(此时酵母数量为3×107 CFU/mL,细菌5×107 CFU/mL),每株菌按4%的接种量接入固态发酵培养基,30 ℃发酵5 d,利用气相色谱-质谱联用仪进行挥发性成分分析。

1.3.2 挥发性成分GC-MS分析

分别取5种大曲样品、5株酵母发酵样品和11株细菌发酵样品20 g,置于50 mL固相微萃取仪采样瓶中,插入装有2 cm-50/30 μm DVB/CAR/PDMS StableFlex纤维头的手动进样器,在60 ℃顶空萃取40 min取出,并立即进样,进样口温度250 ℃,热解吸3 min。

色谱条件:色谱柱为ZB-5MSI 5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷(30 m×0.25 mm×0.25 μm)弹性石英毛细管柱,柱温35 ℃,保持1 min;4 ℃/min升温至135 ℃,保持2 min;8 ℃/min升温至180 ℃,保持5 min;汽化室温度250 ℃;载气为氦气(He)(99.999%);柱前压7.62 psi,载气流量0.8 mL/min;分流比为10∶1。电子电离(electron ionization,EI)源,温度230 ℃;四极杆温度150 ℃;电子能量70 eV;质量范围20~450 amu。

定性定量方法对总离子流图中每条峰经质谱图库美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)2005和Wiley275定性分析,确定挥发性化学成分,用峰面积归一化法测定各化学成分的质量分数。

2 结果及分析

2.1 大曲的挥发性成分分析

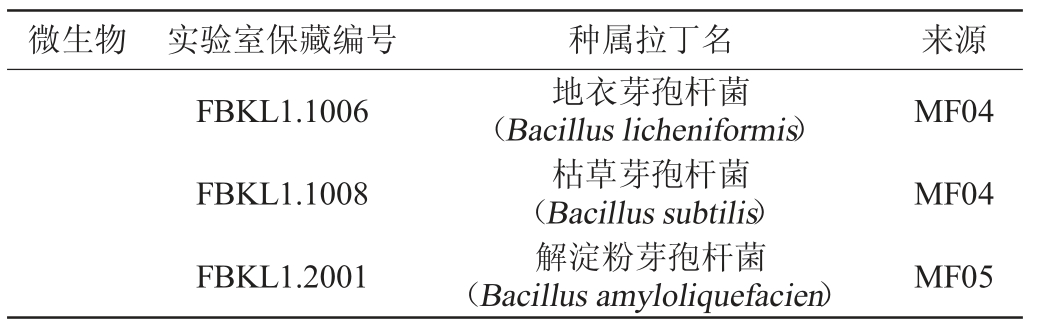

5个大曲样品的挥发性成分分析结果见表2。

表2 大曲样品的挥发性成分分析结果

Table 2 Analysis results of volatile components of Daqu samples

续表

由表2可知,共检测到51种挥发性成分,其中有乙醇、正丁醇、苯甲醇等7种醇,乙醛、2-甲基丙醛、戊醛等11种醛,乙酸、辛酸、棕榈酸等5种酸,十四酸乙酯、棕榈酸甲酯、油酸甲酯等10种高沸点酯,十二烷、十三烷、植烷等9种烷烃。此外,检测到三甲基吡嗪和四甲基吡嗪、2-甲基呋喃、2,4-二叔丁基苯酚、2,6-二叔丁基4甲基苯酚、丙酮和六氢法尼基丙酮。5个大曲的挥发性成分主要集中在棕榈酸甲酯、棕榈酸乙酯、亚油酸甲酯、亚油酸乙酯、油酸乙酯、油酸甲酯等高沸点酯,相对含量达到37.91%~78.81%,与其他研究结果相同[15]。亚油酸乙酯是高沸点酯中相对含量最高,在酱香型白酒中也是最高的高沸点酯,可达到18.30 mg/L[15]。油酸乙酯、亚油酸乙酯和棕榈酸乙酯能对白酒香味具有一定贡献,但质量浓度超过2 mg/L时,在低于25%vol白酒中容易引起白酒浑浊[16]。油酸甲酯、亚油酸甲酯和棕榈酸甲酯也对酱香型白酒的空杯留香有一定贡献,其在中温曲中也检测到[4]。

5个大曲样品中,除四甲基吡嗪(相对含量14.77%)和6(E),8(E)-十七碳二烯(相对含量7.28%)在MF02中显著高于其他样品外,其他成分相对含量几乎在1%以下。虽然大曲中微量成分较多,但是对白酒风味和风味前体物质形成至关重要。四甲基吡嗪和三甲基吡嗪认为是酱香型白酒主要的酱香味成分[17-18],而三甲基吡嗪只有在MF02中检出,四甲基吡嗪在MF05中未检出。1-辛烯-3-醇具有蘑菇、薰衣草、玫瑰和干草香气,2-苯基乙醛具有类似风信子的香气,水果甜香,壬醛稀释时则呈现出玫瑰和柑橘样的香气,苯甲醇具有茉莉花油、风信子的芳香味[19]。此外,在MF03大曲中检测到了2.7%的辛酸,具有汗臭味。此外,在MF03大曲中仅检测到1-戊醇、十二烷、十三烷,MF04大曲中仅检测到E2辛烯醛、辛酸,MF05大曲中仅检测到植烷、2,3,5三甲基吡嗪。

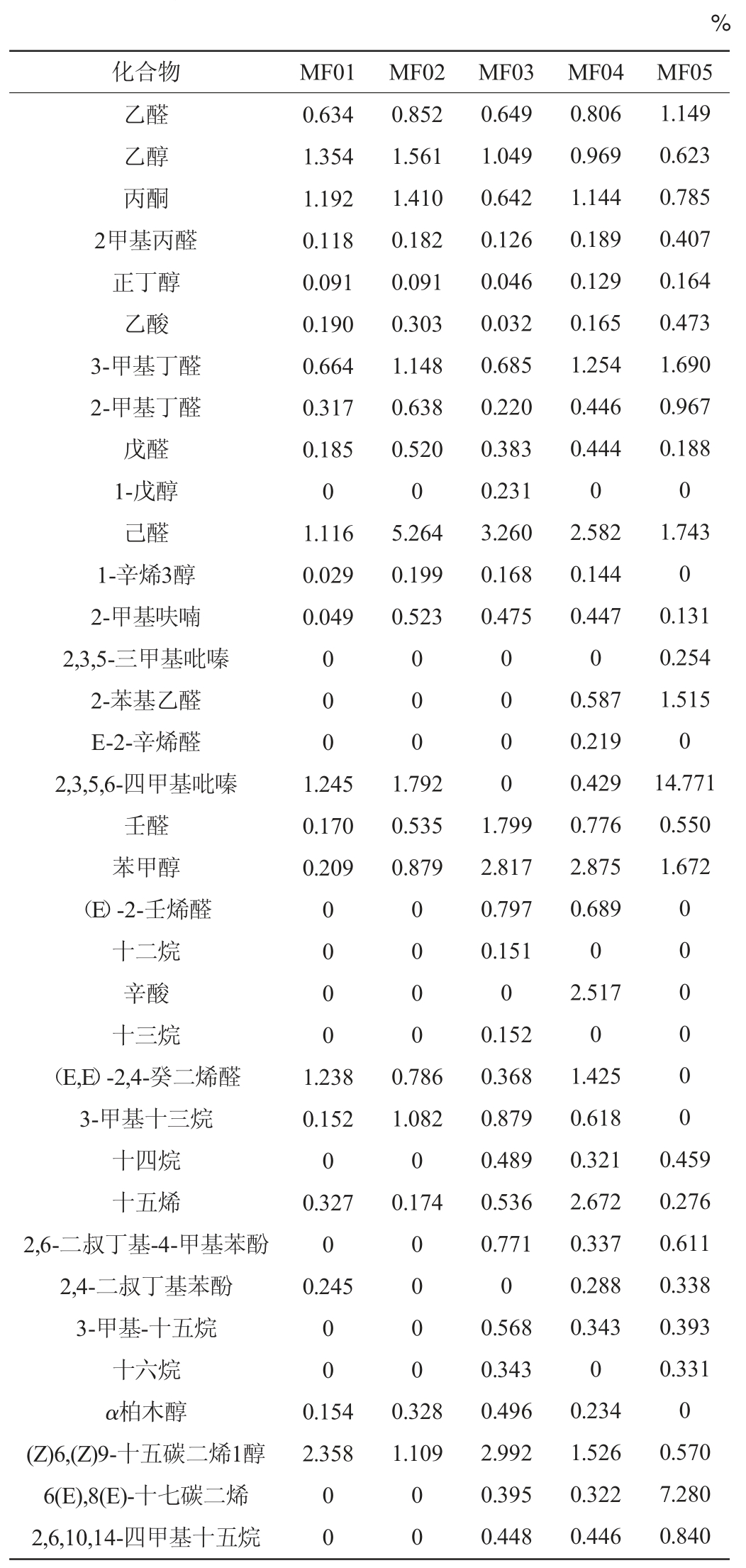

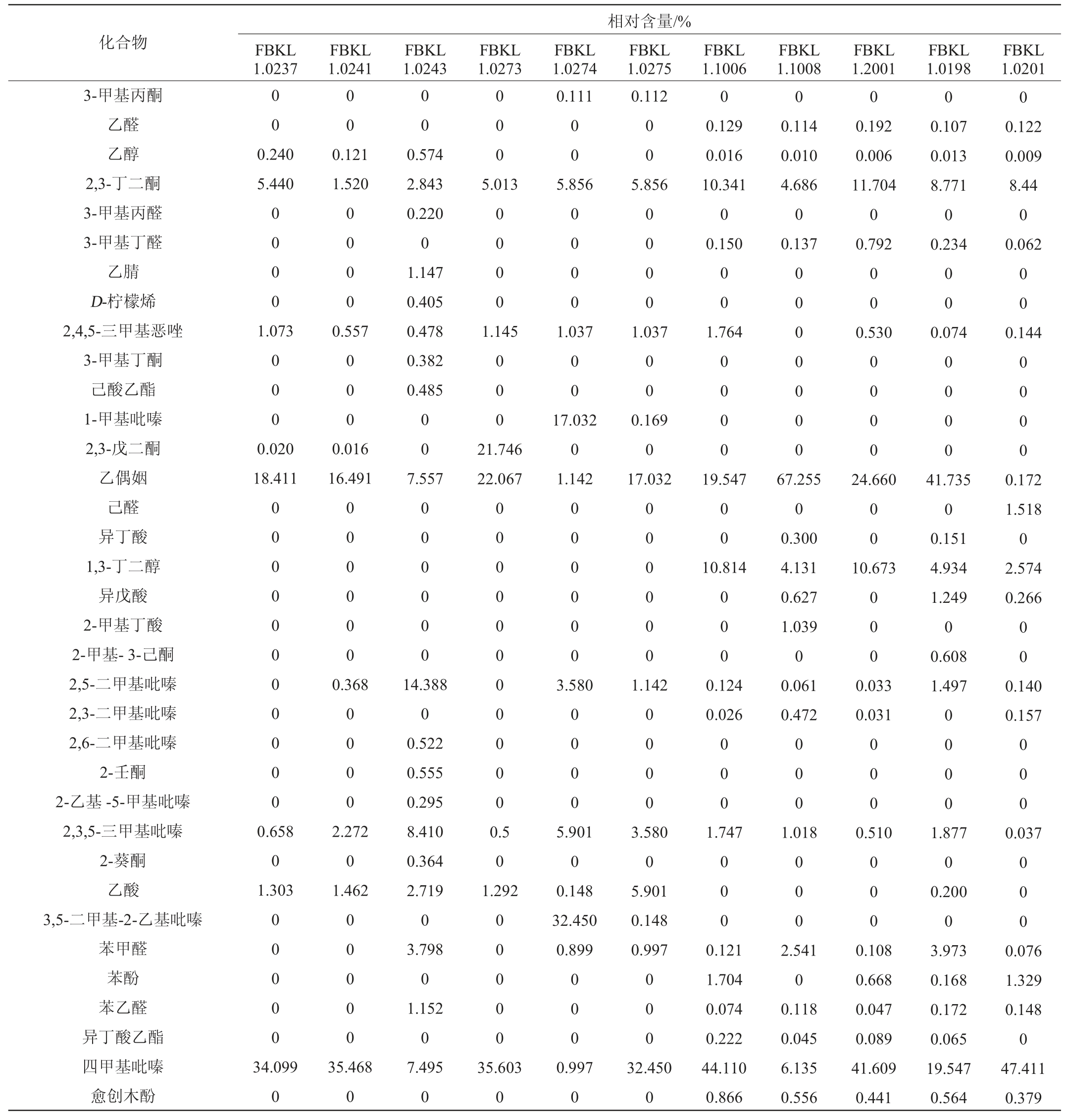

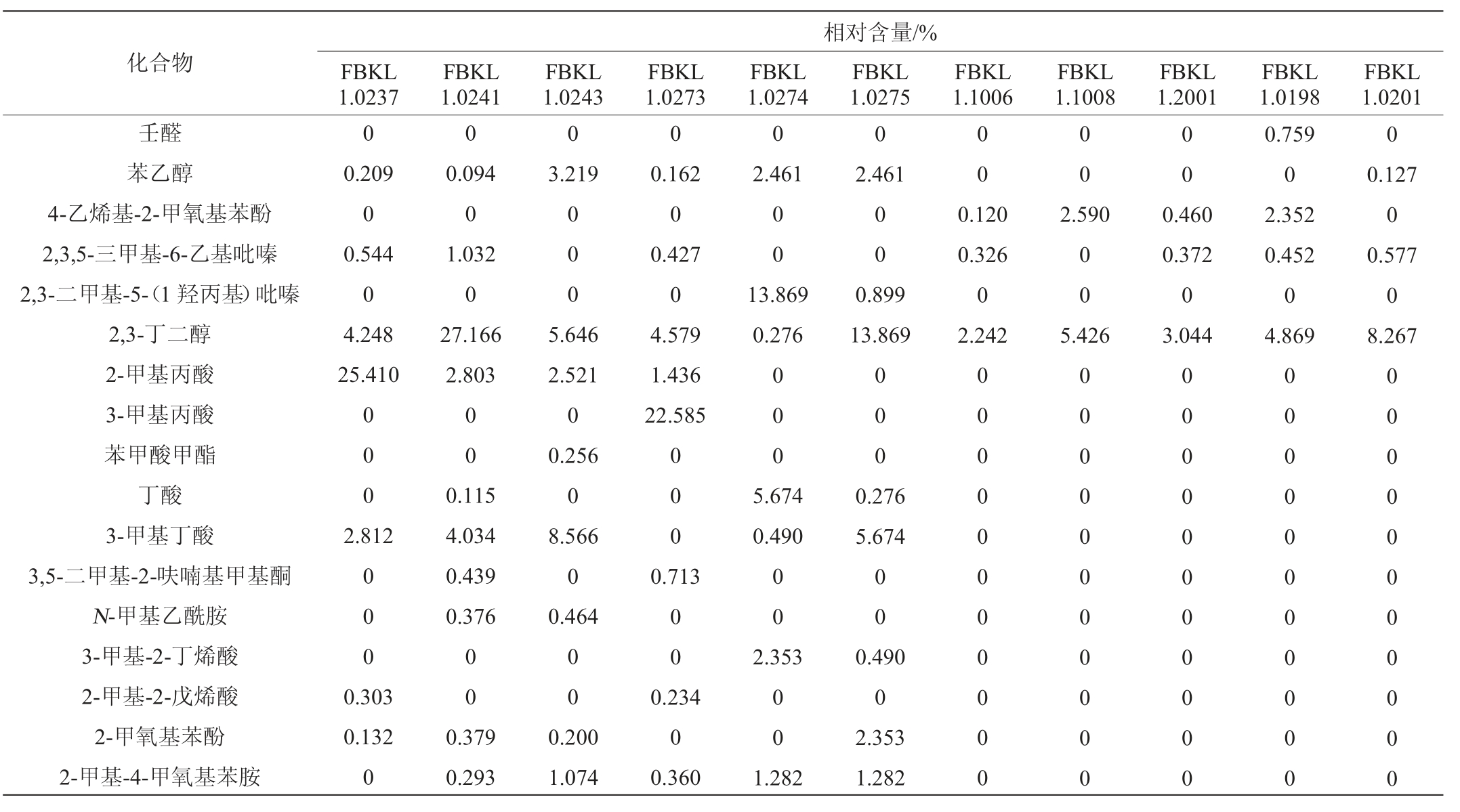

2.2 细菌固态发酵物挥发性成分分析

11株产香芽孢杆菌固态发酵后,共检测到74种挥发性成分,结果见表3。由表3可知,四甲基吡嗪在每株菌相对含量较高,最高可达到所有成分的47.41%,其次是乙偶姻和2,3-丁二醇每株菌的相对含量也较高,相对含量最高可达到所有成分的67.26%和27.17%。此外,分析发现芽孢杆菌能更好的代谢产生大量具有酱味的吡嗪类物质(二甲基吡嗪和三甲基吡嗪)和酸味的物质。细菌还可以代谢如3-甲基-2-丁烯酸、2-甲基-2-戊烯酸、D-柠檬烯这类的具有果香味的物质,有苯乙醇、苯甲醇、苯乙醛、4-乙基-2-甲氧基苯酚这类花香味的物质,有2,4,5-三甲基恶唑这种焦糖香气的物质,也有2,3-丁二酮、乙偶姻这类奶香味物质。

表3 细菌固态发酵物挥发性成分分析

Table 3 Volatile components analysis of solid-state fermentation product by bacteria

续表

四甲基吡嗪是酱香型白酒产生酱香的的重要风味物质,在低温、中温和高温大曲中都可以检测到[4]。其合成前体是乙偶姻,具有奶油香味,与氨基酸可通过美拉德反应生成四甲基吡嗪,或者通过微生物代谢酶促反应生成四甲基吡嗪[20-22]。2,3-丁二醇是白酒中的醇甜物质,在高温大曲和中温大曲中检测到[4]。长期认为酵母是重要的产香微生物,而此实验结果表明,细菌不仅产酱香物质,也具有产果香、焦糖香等其他香味物质的功能。且细菌固态发酵为大曲提供10种挥发性成分,但是其他大多数成分能够在白酒中检测到,可能是细菌在小麦和高粱为原料发酵的差异。细菌固态发酵可产生比大曲更多种类的挥发性成分,无高沸点酯,但为大曲风味的形成提供了前体物质,如乙偶姻、苯乙醇等。

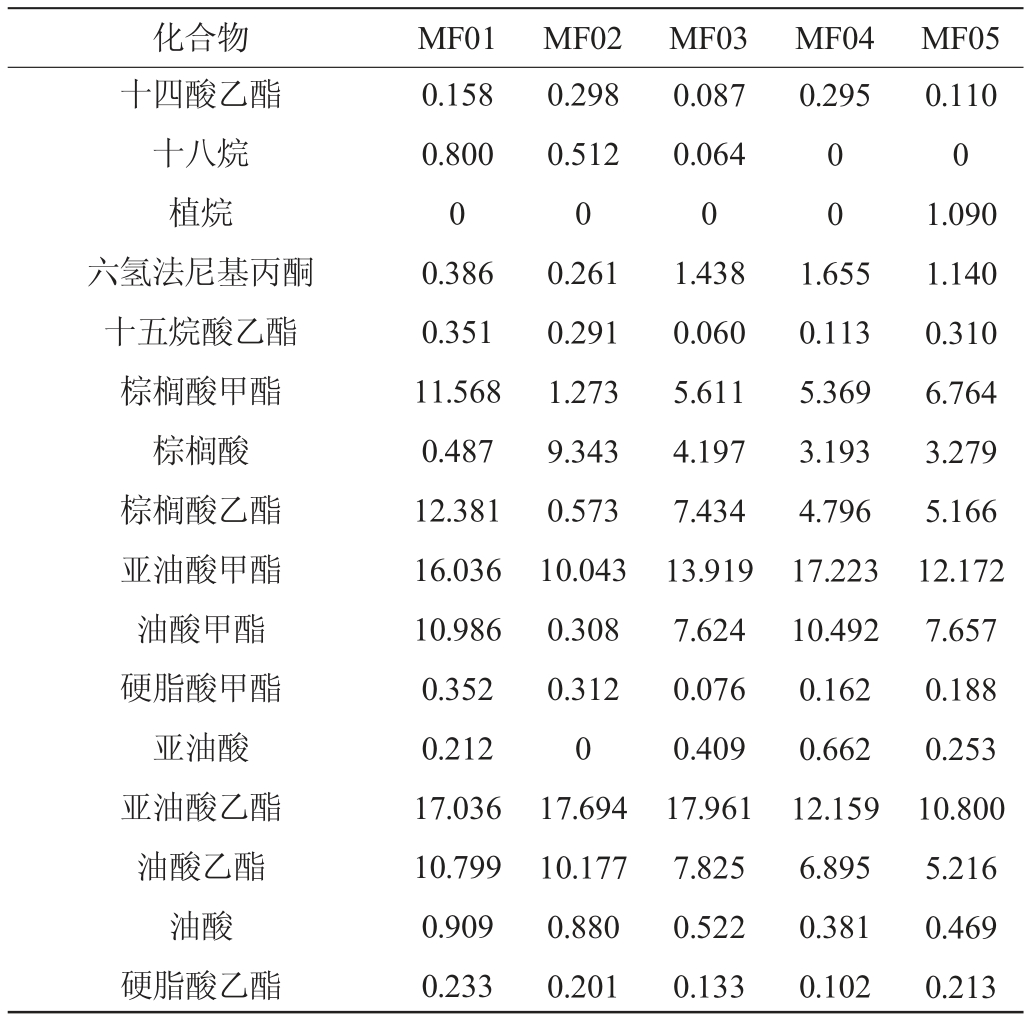

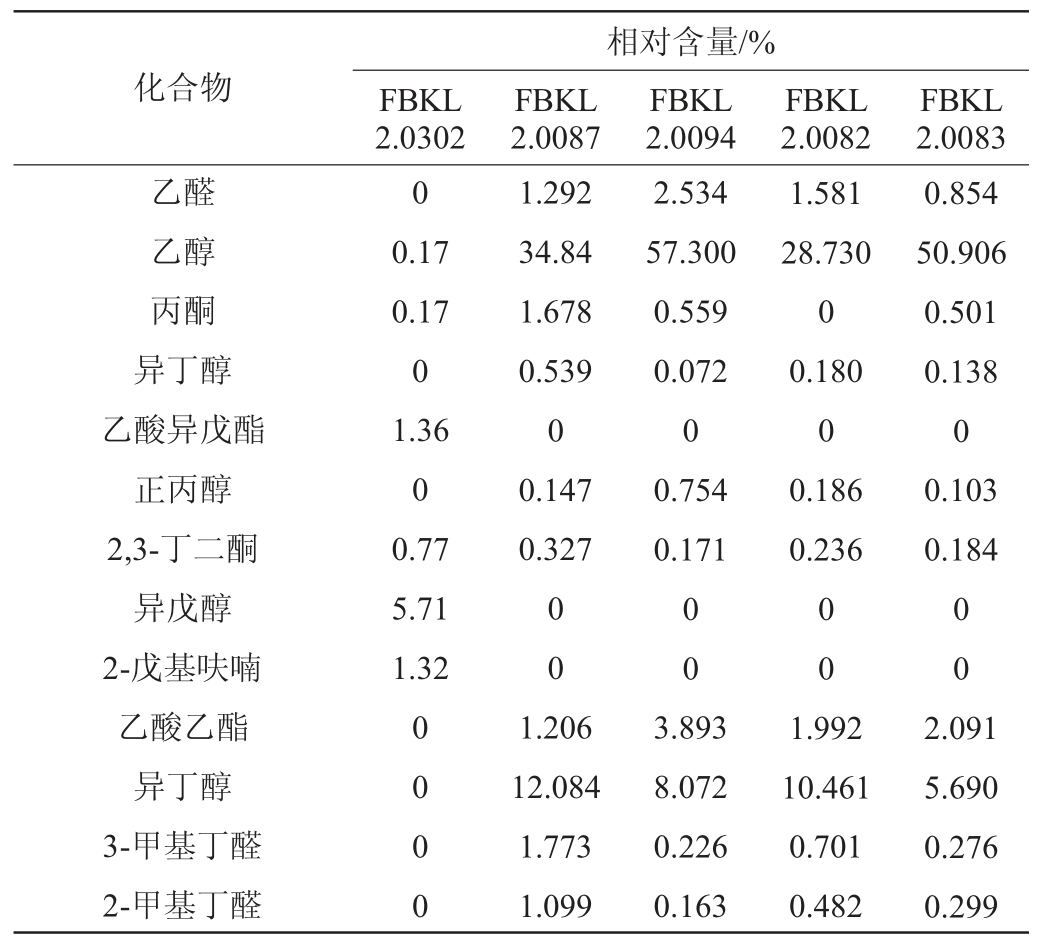

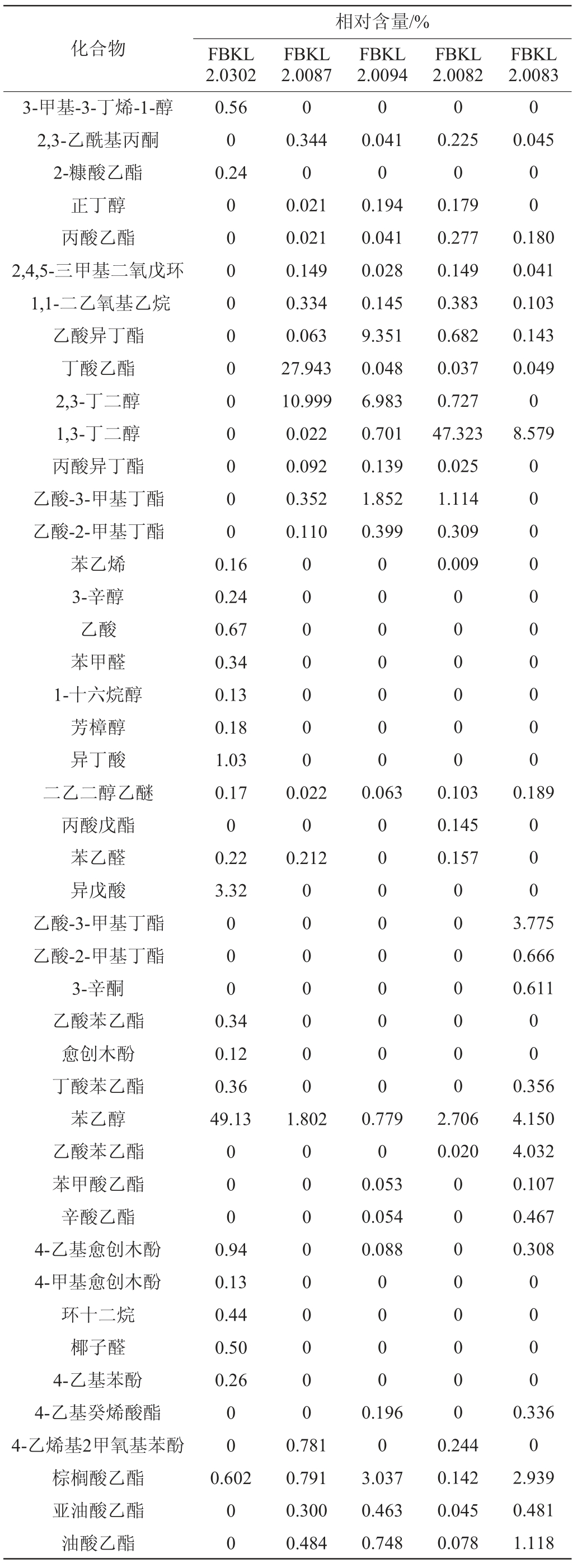

2.3 酵母固态发酵物挥发性成分分析

5株产香酵母固态发酵后的挥发性物质测定结果见表4。由表4可知,检测到79种挥发性物质,这些挥发性香味物质主要是酯类和醇类,还有少量醛、酮、酚和烷类等物质,其中苯乙醇、丁酸乙酯、乙酸异戊酯等26种化合物可产生浓郁的果香味。4株酵母乙醇相对含量较高,最高可达到50.91%,MF05样品中的FBKL2.0094的通过固态发酵能产生相对含量57.3%的乙醇,并能产生9.35%乙酸异丁酯,这使得发酵产物具有浓郁的水果香气。FBKL2.0087中带来水果香味成分的是27.94%丁酸乙酯。在MF04中FBKL2.0082固态发酵物挥发性香味成分中,有果香味的乙酸乙酯,有香蕉和梨的香味的乙酸异戊酯等酯类化合物,此外还具有玫瑰香气的苯乙醇;FBKL2.0083具有很高的产酒能力,发酵能产生一定量的2-甲基丁酯,也能产生4%~5%的苯乙醇、乙酸苯乙酯,这两种物质具有玫瑰花的香气,是酱香型白酒中重要的香气物质。MF01样品中的FBKL2.0302固态发酵物挥发性香味成分中,以有具有玫瑰香气的苯乙醇含量较高,占了挥发性成分含量的49.13%,而其他产物也在不同程度上呈现出花香,但其产乙醇能力不高。

表4 酵母固态发酵物挥发性成分分析

Table 4 Volatile components analysis of solid-state fermentation product by yeast

续表

酵母可为大曲提供25种挥发性成分,其中有高沸点酯:棕榈酸乙酯、亚油酸乙酯和油酸乙酯等(表4)。但大多数挥发性成分能够在白酒中检测到,说明酵母在高粱发酵环境能产生更多的风味成分。此外,愈创木酚、4-乙基愈创木酚、4-甲基愈创木酚等也在酵母固态发酵挥发性成分中检测到,这几种成分早期认为是酱香型白酒的主体香[23],虽然试验证实愈创木酚类化合物不是酱香型白酒主体香,但是带木香和香荚兰的隐香,是酱香型白酒中风味成分的重要物质,此类化合物也在浓香型白酒、清香型白酒和葡萄酒中检测到[24-25]。

2.4 细菌和酵母对大曲风味的贡献

由图1可知,通过挥发性成分分析,酱香型大曲、酵母发酵物和细菌发酵物分别有51、75和74种挥发性成分,其中,酵母固态发酵物只有13种成分在大曲中检测到,细菌固态发酵物只有6种成分在大曲中检测到。此外,酵母和细菌固态发酵物有6种相同成分。

图1 挥发性成分韦恩图分析

Fig.1 Venn diagram analysis of volatile components

3 结论

酱香型大曲中有醇、醛、酸、酯、吡嗪、酮、酚类等51种挥发性成分,其中棕榈酸甲酯、棕榈酸乙酯、亚油酸甲酯等6种高沸点酯是大曲中主要挥发性成分,这些成分由酵母代谢提供,而芽孢杆菌代谢产生大量具有酱味的吡嗪类物质和酸味的物质。此外,芽孢杆菌在发酵过程中也提供果香味成分,酵母为白酒除提供果香味成分外,也提供重要风味成分愈创木酚类化合物。

[1]柳军.口子窖和剑南春白酒香气物质研究[D].无锡:江南大学,2008.

[2]张春林,敖宗华,炊伟强,等.固相微萃取-气相色谱-质谱法分析中高温大曲发酵、贮存过程中挥发性风味成分的变化[J].食品与发酵工业,2011,32(10):137-140.

[3]姚霞,明红梅,周健,等.十个浓香型大曲挥发性风味物质的主成分分析[J].食品研究与开发,2015,14:15-20.

[4]周晨曦,郑福平,李贺贺,等.白酒大曲风味物质研究进展[J].中国酿造,2019,38(5):6-12.

[5]王小平,黄永光,周文美.产酱香风味菌株的分离筛选及鉴定[J].食品与发酵工业,2020,46(10):179-184.

[6]胡宝东,邱树毅,周鸿翔,等.酱香型大曲的理化指标、水解酶系、微生物产酶的关系研究[J].现代食品科技,2017,33(2):99-106.

[7]陈笔.酱香型白酒酿造过程中霉菌群落结构以及霉菌与酵母相互作用的研究[D].无锡:江南大学,2014.

[8]卢君,山其木格,唐平,等.耐酸酵母菌株的筛选及其在酱香白酒酿造过程中的应用研究[J].酿酒科技,2019(10):106-111.

[9]徐岩,吴群,范文来,等.中国白酒中四甲基吡嗪的微生物产生途径的发现与证实[J].酿酒科技,2011(7):37-40.

[10]吴建峰.白酒中四甲基吡嗪全程代谢机理研究[D].无锡:江南大学,2013.

[11]赵兴秀,何义国,赵长青,等.产酱香功能菌的筛选及其风味物质研究[J].食品工业科技,2016,37(6):196-200.

[12]蒋思峡,邱树毅,邹江鹏,等.传统酱香大曲与机械化酱香大曲中酵母菌的初步研究[J].中国酿造,2017,36(3):59-65.

[13]王晓丹,陈美竹,班世栋,等.茅台大曲中酵母的分离、鉴定及其功能初探[J].食品科学,2017,38(4):51-57.

[14]李登勇,黄钧,丁晓菲,等.酱香型大曲的挥发性组分时空性特征的分析[J].食品与发酵工业,2018,44(7):243-249.

[15]孙时光,左勇,张晶,等.酱香型白酒中的风味物质及功效[J].中国酿造,2017,36(12):10-13.

[16]刘奕霏,廉哲,梁鲁宁,等.GC-MS 测定白酒中棕榈酸乙酯、油酸乙酯及亚油酸乙酯[J].刑事技术,2016,41(2):111-115.

[17]唐平,山其木格,王丽,等.白酒风味化学研究方法及酱香型白酒风味化学研究进展[J].食品科学,2020,41(7):315-324.

[18]黄魏,程平言,张健,等.酱香型白酒风味形成的影响因素及主体风味成分研究进展[J].酿酒科技,2020(4):85-93.

[19]王晓欣.酱香型和浓香型白酒中香气物质及其差异研究[D].无锡:江南大学,2014.

[20]周榆林,吴钱弟,罗爱民.加热强化大曲对酱香型白酒酿造的影响研究[J].中国酿造,2020,39(2):67-72.

[21]张温清,司冠儒,梅婕,等.江南小窖宣酒酿造微生态系统中高产四甲基吡嗪功能微生物的筛选与鉴定[J].酿酒科技,2020(2):55-59,64.

[22]沈毅,陈波,张亚东,等.高产吡嗪类物质芽孢杆菌在高温大曲中的应用研究[J].酿酒科技,2019(10):101-105,123.

[23]李习,方尚玲,刘超,等.酱香型白酒风味物质主体成分研究进展[J].酿酒,2012,39(3):19-23.

[24]姜利,刘国英,王志强,等.白酒中挥发性酚类化合物馏出规律与含量水平探究[J].酿酒,2019,46(2):115-117.

[25]陈树兵,刘忠义,陈颖,等.液相色谱-串联质谱测定葡萄酒中4-乙基苯酚和4-乙基愈创木酚[J].食品安全质量检测学报,2018,9(16):4407-4411.