我国酒曲的历史源远流长,早在商代的甲古文中就出现了关于酿酒、饮酒的记载。1973年,藁城台西商代遗址完整酿酒作坊出土的酵母残骸,经鉴定为目前世界上保存年代最久(3 400多年)的酒曲实物[1]。中医药在漫长的发展过程中,逐渐认识到了酒曲的药用价值。酒曲入药的历史源流非常曲折。古人早在汉晋时期开始借用酒曲入药,至唐宋时期广泛应用酒曲,改造酒曲的制作方法和配方,并产生了医家专用的六神曲。最终在明清时期出现酒曲与药曲分离。

1 汉晋—酒曲入药用的开端

用曲酿酒在我国有悠久的历史,而曲入药用,首见于东汉张仲景(公元150年-215年)《金匮要略·血痹虚劳病》所载的薯蓣丸。在晋代,已经有在酒曲中添加药物的记载。如嵇含(公元263年-306年)《南方草木状》卷上“草曲”载:“南海多美酒,不用曲糵,但杵米粉,杂以众草叶,冶葛汁滫溲之。大如卵。置蓬蒿中,荫蔽之,经月而成。用此合糯为酒。故剧饮之,既醒,尤头热涔涔,以其有毒草故也。”[2]。文中草曲的制作是以众草叶加葛汁淘米水调和,团成团,再置蓬蒿中发酵月余乃成。麦曲与草曲的发酵工序区别主要是麦曲是用水拌匀,而草曲是用众草药汁与葛汁淘米水拌匀。文中还指出服用这种用草曲酿造的酒后出现头热汗流不止的症状。

东晋葛洪(公元281年-341年)《肘后备急方》中收载含有曲的方剂共6首,可分为两类。一类是用中药水浸或煎煮取汁,渍曲,再酿酒。如治疗脚屈、积年不能行,腰脊挛痹,及腹内紧结者,“菝葜一斛,净洗之,剉之。以水三斛,煮取九斗,以渍曲,又以水二斛煮滓。取一斛以渍饭,酿之如酒法,熟即取饮,多少任意。”[3]。文中以菝葜煮汁,渍曲,酿酒。与后世用酒浸泡药材的渗漉法不同。另一类是将曲作为单独药物入药。如治疗腹中虚冷,不能饮食。食辄不消,羸瘦致之,四肢尫弱,百疾因此互生。“曲半斤,麦蘖五升,豉五合,杏仁三升。右四味皆熬令黄香,捣筛,丸如弹子大,服一枚,后稍增之。”[3]。文中曲入药用,与仲景薯蓣丸一脉相乘。

东晋陈延之(公元454年-473年)《小品方》卷五还记载了应用女曲的方剂小女曲散:“治利后虚肿水肿者,服此药小便得利,止肿亦消方。女曲(一升,生用)干姜细辛椒目附子(炮)桂心(各一两)上六味,为散,酒服方寸匕,不知,服二、三匕,日三。”[4]。女曲是蒸麦饭罨黄而成,与一般曲的造法不同,古人使用女曲入药的情况并不多见。

2 北魏—首载神曲之名

汉代到北魏时期酒曲制造的最大特点是由散曲到块曲的飞越,酒曲制造工艺逐渐成熟,酒曲种类多样化[5]。

南朝梁陶弘景(公元456年-536年)《本草经集注》在“米食部”中收载了饴糖、大豆黄卷、豉、酱、酒、酢等发酵药物,但是其中并没有神曲[6]。

神曲之名,首见于北魏贾思勰(公元533年-544年)《齐民要术》,书中的神曲专指酿酒所用的酒曲。“神曲”是指与凡曲、笨曲相对而言,所谓凡曲与笨曲仍是块曲,只是制作方法不同。酿酒用米与曲的比例,神曲用量远低于凡曲、笨曲。如《齐民要术》“造神曲并酒等”载:“此曲一斗,杀米三石;笨曲一斗,杀米六斗。”[7]。从文中可见神曲与米的比例为1∶30,而笨曲与米的比例为1∶6,神曲用量少而效高,故称之为“神曲”。

后世医家对于神曲之名妄自揣摩,如宋代陈衍《宝庆本草折衷》“神曲”载:“续说云:古传六月六为神日,世用此日造曲,因以神称也。”[8]。明代陈嘉谟《本草蒙筌》“神曲”载:“谟按:六月六日造神曲者,谓诸神集会此日故也。所用药料,各肖神名。当此之日造成,才可以名神曲。傥或过此,匪但无灵,抑不得以神名也。”[9]。这种以诸神聚会之日造曲的理解,距《齐民要术》的本义相差甚远,可谓以讹传讹。

3 隋唐—逐渐得到医家重视

隋代雷斅(公元5世纪)《雷公炮制论》载:“曲,凡使,捣作末后,掘地坑,深二尺,用物裹,内坑中至一宿,明出,焙干用。”[10]。该书是道家炮制专著,这种将曲置坑中一夜后取出焙干的方法并没有被后世医家传承。

唐代甄权(公元541年-643)《药性论》中收载了神曲。虽然这本书已经亡佚,但是明代《本草纲目》中记载神曲的出处正是《药性论》,这也是本草学专著中首次收载了神曲。唐代陈藏器(公元687年-757年)《本草拾遗》、孟诜(公元621年-715年)《食疗本草》均将曲与神曲分列,这两本书均已亡佚。宋代唐慎微(约公元1082年)《证类本草》“米谷部中品”中记载了曲与神曲。其引述的文字为掌禹锡《嘉祐本草》补注,“新补见陈藏器、孟诜、萧炳、陈士良、日华子。”[11]。说明本条为掌氏糅合五家文字而成。这五位医家均为唐代医家,也说明了酒曲在唐代逐渐得到医家认可。原书载:“曲,味甘,大暧。疗脏腑中风所,调中下气,开胃消食。主霍乱,心膈气,痰逆,除烦,破癥结及补脾,去冷气,除肠胃中塞,不下食,令人有颜色。六月作者良,陈久者入药,用之当炒香。……又神曲,使,无毒。能化水谷宿食癥气,健脾暖胃。”。从文中可见,相对神曲仅可化食健脾暖胃的功效,曲还可治疗霍乱,除烦逆,破癥结,显然曲的作用较神曲为强。

从唐代开始,酒曲在医方中的应用日益增加。孙思邈(公元541年-682年)《备急千金要方》中有大量含曲的医方。如有以原料命名者如面麦、麦曲、小麦曲、大麦曲,有以曲的质量命名者如好曲、上曲,有以曲的存放时间命名者如陈曲、陈麦曲、干曲,还有造法酒所需法曲等,而以神曲入药的方剂仅有八首。分析书中含曲的方剂,其分类仍是沿续了《肘后备急方》的方法。如《备急千金要方》卷八“白术酿酒补心气定志方”方用诸药水煎取汁,用汁渍曲,投米酿酒,饮酒疗疾。如著名的磁朱丸即是以神曲、磁石、光明砂,研细,炼蜜为丸[12],将曲作为单独药物入药。该书中还记载了曲衣的方剂,“治疗伤寒发黄:大黄(二两)黄连(三两)黄柏黄芩(各一两)曲衣(五合)上五味为末,蜜丸,如梧子大,先食服三丸,日三,不知加至五丸。”[12]。文中的曲衣并不能从曲饼上扫下,所以只是曲饼表面的切下来的一层曲。

4 宋代—神曲广泛应用及改革造曲方法

宋代神曲的应用日益广泛,方书中收载了大量含有曲的方剂。以王怀隐(公元978年-992年)《太平圣惠方》为例,书则收载曲的名称众多,如面曲、大麦曲、小麦曲、米曲、糯米曲、黍米曲、陈曲、六月曲、法曲等。当然,使用最多的名称还是神曲,这与唐代有着明显的区别。说明神曲已经被中医吸纳认可,并没有跟随酒业酒曲的发展道路。书中神曲入药的使用仍延续《肘后备急方》与《备急千金要方》的方法。并开始用神曲作为赋型剂制糊丸。书中还对神曲的炮制方法进行了探讨,主要是切制与炒制。切制的方法包括捣碎、捣末、捣罗为末,炒制的方法包括微炒、炒微黄、微炒黄色、炒令黄。

南宋叶梦得(公元1077年-1148年)《水云录》“神曲”载:“五月五日,或六月六日,或三伏日,用白面百斤,青蒿自然汁三升,赤小豆末、杏仁泥各三升,苍耳自然汁、野蓼自然汁各三升,以配白虎、青龙、朱雀、玄武、勾陈、酟蛇六神,用汁和面、豆、杏仁作饼,麻叶或楮叶包罯,如造酱黄法,待生黄衣,晒收之。”[13]。文中神曲由白面、青蒿、赤小豆、杏仁、苍耳、野蓼六种药物组成,即后世六神曲。虽然叶氏《水云录》原书已经亡佚,但是这段原文由于明代李时珍《本草纲目》收载而广为人知。

叶氏《水云录》所载的造神曲法并非是传统的造酒曲法,而是造酱黄法。所谓造酱黄法,指造酱时需要首先将面粉发酵。如《本草纲目》中关于小麦面酱的造法记载:“用生面水和,布包踏饼,罨黄晒簸。每十斤入盐三斤,水二十斤。晒成收之。”[13]。可见,造酱黄法指的是造小麦面酱的前半部分。即将面粉制饼,覆盖发酵至有黄衣,晒干。并不包括后半部分的加盐加水的二次发酵。造酱黄法仅需将面饼罨黄即可,方法非常简单,相比之下,宋代的造酒曲法则颇为复杂。

如宋代朱肱(公元1101年-1114年)《酒经》所记载的以顿递祠祭曲为例的造罨曲通用方法:拌面要求握得聚,扑得散。过粗筛,压实,一夜后入模子,用布包踏实。至净室,地面从下至上分别是木板、麦秸、帘子,帘子上面平铺曲,曲上面依次为麦秸、帘子。如此反复叠加。曲的最上面铺黄蒿,四周用麦秸塞满风道。每日两次测试曲的温度。如果温度高则四周的麦秸会微湿,需要减去曲上面与四周的麦秸,使其透气半日许。如果温度低则需要添加麦秸。经过十余日,需要将曲侧立,仍如前法铺麦秸与帘子[14]。这种方法显然要比《齐民要术》的造神曲更加注重造曲过程中温度的变化情况。这种工艺造的酒曲效率很高。如书中记载的滑台曲,酿酒时所需的量为:“每一石米,用曲一百二十两,隔年陈曲有力,只可使十两。”[14]。即每石米用曲120两,这个用量与《齐民要术》用神曲用量相当。而隔年的陈曲仅需10两,是《齐民要术》用曲量的1/12。可见,其效能比更强。

5 元代—首提六神曲

六神曲之名,首见于元代。王好古(公元1200年-1264年)《医垒元戎》卷八“三奇六神曲法”载:“白虎白面一百斤;朱雀赤小豆三斤,煮软去汤,碾细,与前件伴和;勾陈苍耳汁三升;青龙青蒿汁三升,即黄蒿自然汁;腾蛇野蓼子汁四升;玄武杏仁四斤,去皮、尖,看面干湿用之。上一处拌匀,稍干为度,用大盆淹一宿,子伏内上寅日踏极实为度。甲寅、乙卯、庚辰,乃三奇也。全有前物为六神,少则非也。踏干,先用秆草铺地上,后用蒿铺之,排曲于上,曲上却用蒿草盖之,勿令透风,候一月取出。安在见风处,更四十九日可用。如作风曲才踏之,用桑叶纸裹发过,悬在风道中,亦须四十九日,每米一斗,不过十两。”[15]。文中神曲由白面、青蒿、苍耳、野蓼、杏仁、赤小豆等六种成分组成,称为“六神曲”。这个处方沿用至今近千年,影响颇大。

六神曲中赤小豆的炮制方法是“煮软、去汤、研”。而叶氏《水云录》的方法是与面粉、杏仁同研。前者的方法不见于任何一种本草学专著。究其原因,宋代朱肱《酒经》卷上载:“曲用豆亦佳。神农氏赤小豆饮汁愈酒病,酒有热,得豆为良,但硬薄少蕴藉耳。而酒以醇厚为上。”[14]。文中指出曲用赤小豆的目的是解酒热,但是其副作用是酿出的酒味硬而薄,缺少醇厚悠长的回味。为了解决这个问题,书中“豆花曲”中赤小豆的炮制方法是:“浸豆一伏时,漉出豆蒸,以糜烂为度。豆须是煮烂成砂,控干放冷方堪用。若煮不烂,即造酒出,有豆腥气。”[14]。文中赤小豆须蒸烂的方法与六神曲煮炊的方法相近。后世由于对神曲中的应用赤小豆的原理不了解,以至派生出奇怪的煮软去皮,如明代陈嘉谟《本草蒙筌》“神曲”载:“赤小豆煮软熟,去皮三升,以象朱雀。”。后世如《本草便》、《颐生微论》、《本草述》等书均引述了《本草蒙筌》的方法。这是对古人造酒曲的工艺不了解所致。

6 明代—酒曲与药曲的分离

对于宋元时期造六神曲方法的不同。明代医家造神曲法出现两派。一派是按照王好古的造曲法,以陈嘉谟《本草蒙筌》为代表;另一派是造酱黄法,以李时珍《本草纲目》为代表。李时珍有感于“贾思勰《齐民要术》虽有造神曲古法,繁琐不便”。指出“近时造法,更简易也。”[13]。所以推荐改用更简单容易的造酱黄法。李中立《本草原始》、赵南星《上医本草》等书均赞同时珍之论。这种方法是明代造神曲法的主流。如宋应星《天工开物》“神曲”载:“凡造曲所以入药,乃医家别于酒母者。法起唐时,其曲不通酿用也。造者专用白面,每百斤入青蒿自然汁、马蓼、苍耳自然汁相和作饼,麻叶或楮叶包罨如造酱黄法。待生黄衣,即晒收之。”[16]。文中造神曲法与《本草纲目》记载的叶氏《水云录》的方法如出一辙。文中“其曲不通用也”一句,提示着酒业的酒曲与医家的药曲的分离。

这种分离还有一个重要的体现就是半夏曲的出现。明代韩懋《韩氏医通》卷下“药性裁成章”载:“痰分之病,半夏为主。脾主湿,每恶湿,湿生痰,而寒又生湿。故半夏之辛,燥湿也。然必造而为曲,以生姜自然汁、生白矾汤等分,共和造曲,楮叶包裹,风干,然后入药。风痰,以猪牙皂角煮汁去渣,炼膏如饧,入姜汁。火痰黑色,老痰如胶,以竹沥或荆沥入姜汁。湿痰白色,寒痰清,以老姜煎浓汤,加煅白矾三分之一(如半夏三两,煅矾一两),俱造曲如前法。”[17]。文中指出用半夏造曲具有很好的化痰作用,并根据湿痰、风痰、火痰、寒痰等不同分别配方。这些配方显然是专为药用,甚至没有了传统酒曲的小麦、糯米,已经脱离了酒曲的内涵。

药曲配方由医家制定,宋应星《天工开物》“神曲”载:“其用他药配合,则听好医者增入,苦无定方也。”[16]。从文中描述可见,当时由医家拟定的药曲处方有一定的随意性。这种情况在清代有了进一步的发展。

7 清代—药曲过度添加药物之弊

清代汪昂《本草备要》总结并增补《韩氏医通》的造曲法为“韩飞霞造曲十法”包括治疗浅近诸痰的生姜曲、治疗清水痰的矾曲、治疗风痰的皂角曲、治疗皮里膜外结核隐显之痰的竹沥曲、治疗虚热劳咳之痰的麻油曲、治疗癫痫风痰的牛胆曲、治疗郁痰的开郁曲、治中风、卒厥、伤寒宜下由于痰者的硝磺曲、治积痰沉痼的海粉曲、治沉疴痼痰的霞天曲。文后还明确指出了制作方法为:“以上并照造曲法,草罨七日,待生黄衣晒干,悬挂风处,愈久愈良。”[18]。方中完全是中草药,所谓“曲”,只是在制作过程中运用了造曲的方法而矣,已经完全脱离了神曲与酒曲的概念。以上的药曲配方均有其针对性,提高了临床疗效。

但是,清代出现了一股随意添加药物的现象。如张仁锡《药性蒙求·谷部》记载的范志神曲:“采百草罨成,又名百草曲,共药九十六味。平和配合,君臣佐使,另加十二味,亦五月五日,六月六日制造。”。方中药物组成达近百种,令人咂舌。对这种现象,陈修园进行了严厉地批驳,其在《神农本草经读》“神曲”中指出:“今人除去六字,只名神曲,任意加至数十味,无非克破之药,大伤元气,且有百草神曲,害人更甚!”

以清代流行福建神曲为例,组成药物达50余味。本方是以六神曲去赤小豆,加大黄、黄芩等苦寒药;加砂仁、白蔻、丁香、木香、等理气药;加羌活、独活、苏叶、荆芥、防己等祛风解表药;加柴胡、青皮、香附等舒肝药;加三棱、莪术、桃仁、红花等活血药;加大腹皮、木通、茯苓等利水药;加干姜、大良姜、肉桂等温里药;加薄荷、蝉蜕、菊花等辛凉透表药。陈修园在《神农本草经读》中对该方的评价颇低:“此方杂乱无序,误人匪浅,而竟盛行一时者,皆误信招牌上夸张等语。而惯以肥甘自奉之辈,单服此克化之品,未尝不通快一时,而损伤元气,人自不觉。若以入方,则古人之方,立法不苟,岂堪此杂乱之药碍此碍彼乎?”[19]指出这种杂乱无章的处方盛行的原因,是药商浮夸疗效的原故。陈氏认为表散之品会失去其辛香之气,攻坚之品会失去其攻下的力量,补养之品会变为臭腐之物而伤脾妨胃。对于神曲的功效,陈氏中肯的指出:“以药末合五谷,罯造发黄而为曲,只取其速于酿化,除消导之外,并无他长,何以统治百病?”在当时各种曲类泛滥之时,可谓振聋发聩。

清代亦有医家从临床实际出发,对神曲的配方进行了客观的调整。如陈士铎《本草新编》“神曲”载:“世人所造神曲之法欠妙。予师传制法:择六月六日,用白面三觔,苍耳草捣烂取汁一合,以井水调匀,又桑叶十觔,捣研烂,取布沥出汁,再用赤小豆一升磨末,拌面匀,以前二汁拌之成饼,以野蓼盖之,十四日取出,纸包之,悬于风处阴干。”[20]。文中神曲组方由传统六神曲去青蒿、杏仁,加桑叶组成。功能“止泻,开胃,化水谷,消宿食,破症结,逐积痰。疗妇人胎动不安,治小儿胸腹坚满。”。这种根据临床实际需要开发的神曲是值得提倡的。

8 现代研究

目前神曲的国内药品标准,均收载于《中药成方制剂》(卫生部药品标准)中。包括六神曲、建曲、闽东建曲、广东神曲、神曲茶、三余神曲、老范志万应神曲、漳州神曲等。医药界研究的重点在六神曲与建曲,其他曲种罕见研究报道。王丽芳等[21]探讨神曲中青蒿等鲜干品组方及不同制法对食积小鼠胃肠动力及肠道菌群调整的影响。结果显示,与模型组比较,鲜干品各组对胃排空及肠推进均有一定促进作用,但程度不同。其中鲜品煎汁组能显著提高胃排空及肠推进作用;鲜品榨汁组能显著提高肠推进作用。干品组对胃排空及肠推进均有一定影响,但差异不具有显著性。基本组仅对胃排空有显著促进作用,其肠推进作用在各组中最弱。与模型组比较,各给药组均可增加肠道乳酸杆菌、双歧杆菌、拟杆菌的量,但影响程度不同。排序为鲜品煎汁组>鲜品榨汁组>干品煎汁组。刘晓瑜等[22]以淀粉酶、蛋白酶活力和高效液相色谱(high performance liquid chroma-tography,HPLC)特征图谱为评价指标,对未发酵、恒温恒湿发酵及自然室温发酵神曲进行对比研究,并与市售神曲进行比较。以淀粉酶、蛋白酶活力为指标,通过单因素试验考察发酵相对湿度及药汁加入量。结果显示,恒温恒湿发酵神曲产生的消化酶活力较高,较自然室温发酵快速、质量可控。为神曲的质量标准制定提供参考依据。

食品加工界学者亦对中草药对酒曲中添加中药草进行了研究。如张宇等[23]探讨了制曲药材的选择及配方规律探讨,在所涉及的185种药材中,属于药食两用原料的有38种,其中肉桂、杏仁、姜、甘草等使用频率较高;杏仁、肉桂、白术和甘草在制曲配方中常用于和多种药材配伍。吴琼燕[24]发现,中草药一方面能为酒曲有益微生物补充营养,使之快速成为优势菌种从而抑制杂菌的繁殖;另一方面它能引起甜酒发酵中总酸、还原糖、酒精度等指标的变化,对稳定传统甜酒曲的质量,增强甜酒风味、营养及功效具有重要作用。张新武等[25]在客家糯米酒民间制曲工艺基础上,利用筛选得到的根霉和拟内孢霉属酵母为生产菌株,研究了添加中草药对药曲生产的影响,确定了药曲生产工艺条件为添加中药材6%,酒精度平均达到13.5%vol,较对照组提高17%。

9 结语

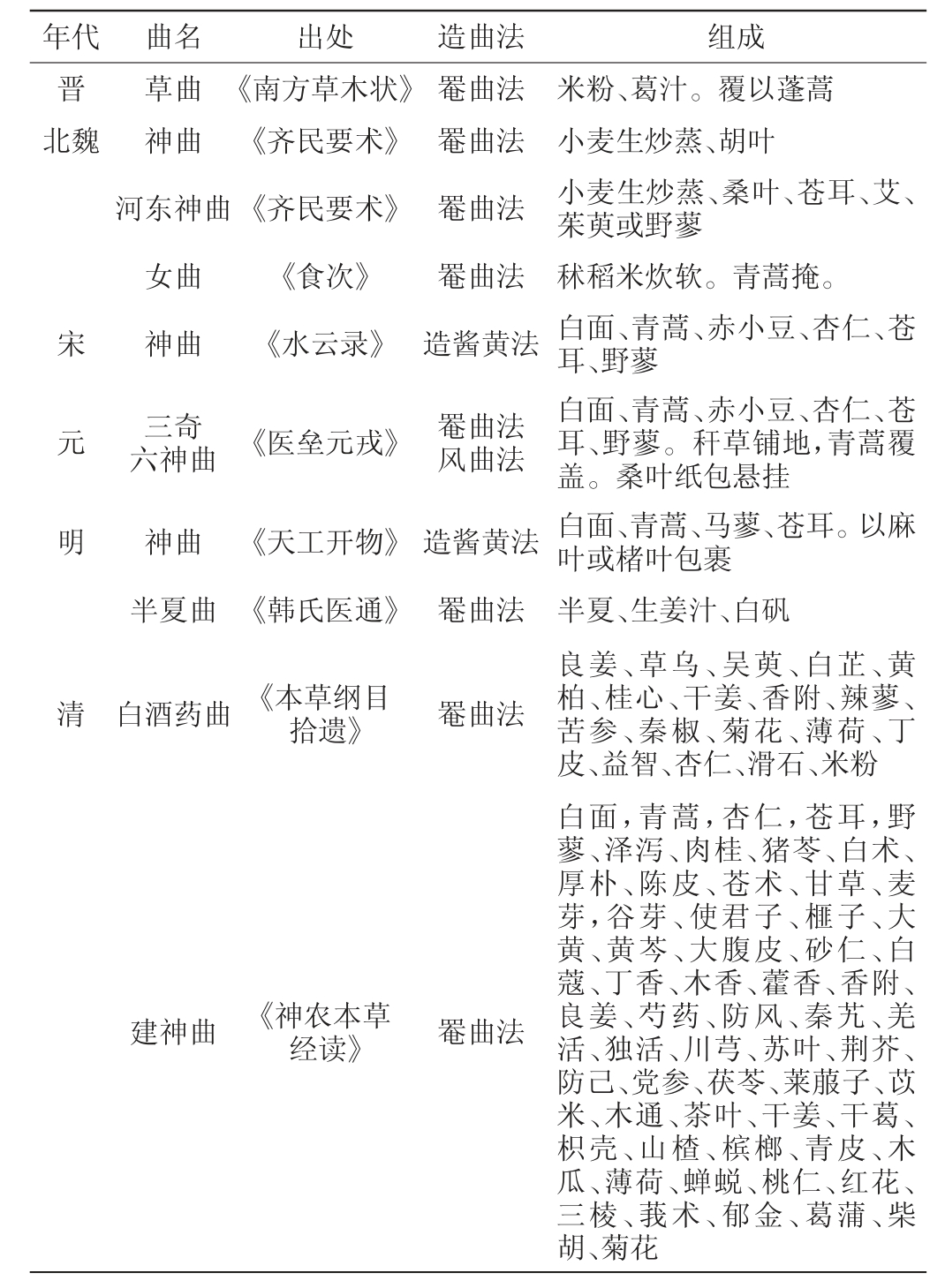

综上所述,汉晋是酒曲开始入药的开端,当时的酒曲中已经开始加入中草药。笔者总结了历代酒曲入药,见表1。

通过深入考证酒曲入药的历史渊源,结合现代神曲入药的现状。笔者认为药曲的研究应注意以下几点:

第一,以药曲作为发酵剂的药酒的研究与开发。用中药(多为复方)水浸或煎煮取汁,渍曲,再酿酒,饮酒疗疾。在汉晋唐宋年间流行,至明清时期渐衰。这种从造酒开始就加入药物的方法与后世用酒浸泡药物渗漉法得到的药酒有着本质的区别。应该深入挖掘这一古老工艺。

表1 历代酒曲入药

Table 1 History of Jiuqu as medicine

第二,比较造曲法与造酱黄法的区别。叶氏《水云录》与王好古《医垒元戎》记载的六神曲配方相同,但是一个是造曲法,一个是造酱黄法,可以通过试验比较二者的质量优劣。

第三,神曲糊丸的研究。对于宋明时期流传的以神曲作为赋型剂,制作糊丸的方法进一步探讨。如明·杜文燮《药鉴》“神曲”载:“作糊丸痰药,治诸痰气如神。作糊丸嗽药,理诸咳嗽最妙。”。

第四,对曲衣的研究。曲衣并不能从曲饼上扫下,所以只是曲饼表面切下来的一层曲。这部分与曲饼的其它部位的功效是否有差异,需要进一步研究。

第五,女曲的研究。女曲是蒸麦饭罨黄而成,与一般酒曲的造法不同。女曲《齐民要术》中就有记载,唐代始入药用。后世医方虽有应用,但是较少,对其功效应进一步探讨。

第六,半夏曲的炮制工艺研究。《韩氏医通》与《本草纲目》记载的半夏曲均为生半夏、生姜汁、白矾混合,经发酵而成。而现行卫生部颁药品标准《中药成方制剂第十册》”半夏曲”的制作方法为:将清半夏、白矾、六神曲粉碎成细粉,生姜加水适量,与面粉及上述细粉搅匀。制成粗粒或软硬适度的小块或颗粒,发酵,干燥,即得[26]。两者最大的区别是传统用的是生半夏,没有用面粉。现代用的是清半夏,加了面粉。对二者成品的毒性、化学成分、临床疗效应进一步研究。

[1]河北省文物研究所.藁城台西商代遗址[M].北京:文物出版社,1985:175-176.

[2]嵇含.南方草木状考补[M].昆明:云南民族出版社,1991:133.

[3]葛洪.补辑肘后方[M].陶弘景辑补.杨用道再补.尚志钧辑校.北京:北京科学技术出版社,2019:100,152.

[4]陈延之.小品方辑校[M].天津:天津科学技术出版社,1983:77-78.

[5]王政军.中国古代酒曲制造发展简述[J].酿酒科技,2016(1):107-109.

[6]陶弘景.本草经集注辑校[M].尚志钧,尚元胜,辑校.北京:北京科学技术出版社,2019:379.

[7]贾思勰.齐民要术[M].石声汉译注.北京:中华书局,2015:806,813,822,823.

[8]陈衍.宝庆本草折衷[M]//南宋珍稀本草三种.北京:人民卫生出版社,2007:610.

[9]陈嘉谟.本草蒙筌[M]//本草名著集成.北京:华夏出版社,1998:169.

[10]唐慎微.证类本草[M].郭君双,金秀梅,赵益梅,校注.北京:中国医药科技出版社,2011:683.

[11]掌禹锡.嘉祐本草辑复[M].尚志钧辑复.北京:北京科学技术出版社,2019:500.

[12]孙思邈.千金方[M].刘更生,张瑞贤点校.北京:华夏出版社,1993:128,154.

[13]李时珍.全标原版本草纲目[M].张志斌,郑金生校点.北京:科学出版社,2019:1188,1191.

[14]朱肱.酒经[M].宋一明,李艳译注.上海:上海古籍出版社,2018:12,23,34,36.

[15]王好古.医垒元戎[M].竹剑平,欧春,金策,校注.北京:中国中医药出版社,2015:180.

[16]宋应星.天工开物[M].邹其昌整理.北京:人民出版社,2015:276.

[17]韩懋.韩氏医通[M].丁光迪点校.北京:人民卫生出版社,1989:26-27.

[18]汪昂.本草备要[M].郑金生整理.北京:人民卫生出版社,2018:30.

[19]陈修园.神农本草经读[M]//陈修园医学全书.北京:中国中医药出版社,1999:805.

[20]陈士铎.本草新编[M].北京:中国中医药出版社,2000:234.

[21]王丽芳,高文远,徐鑫,等.神曲鲜干品组方对食积小鼠胃肠动力及肠道菌群调整的影响[J].中国实验方剂学杂志,2017,23(4):20-24.

[22]刘晓瑜,陈江宁,贾天柱.不同发酵方式对神曲消化酶活力及化学成分的影响[J].中国实验方剂学杂志,2017,23(3):14-17.

[23]张宇,吴正云,朱宇,等.制曲药材的选择及配方规律探讨[J].酿酒科技,2018,39(11):17-20.

[24]吴琼燕.中草药对甜酒曲微生物发酵性能及酒酿香气成分研究[D].广州:华南农业大学,2016.

[25]张新武,黄继红,杨公明,等.客家糯米酒药曲开发的工艺技术研究[J].中国酿造,2011,32(10):45-48.

[26]卫生部药典委员会编.卫生部药品标准中药成方制剂第十册[M].北京:人民卫生出版社,1995:49.