世界卫生组织(world health organization,WHO)在1996年发布的《加强国家及食品安全计划指南》中将“食品安全”定义为“对食品按其原定用途进行制作或食用时不会使消费者健康受到损害的一种担保”[1]。我国2015年修订实施的《食品安全法》将其定义为“食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害”[2]。我国现代食品科学对于“食品安全”新的定义必须具有以下三个基本要素:第一,食品本身应无毒无害,即不含损害健康的有毒有害物质或其含量在损害人体健康的限量以下;第二,符合相应的营养要求,满足生命代谢所需的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等需要;第三,正常食用情况下,对人体健康不造成危害,包括急性、亚急性和慢性危害。

所以要定义“白酒风险”,必须对“白酒安全”、“危害”和“风险”有相应理解。依据上述分析,从白酒产品本身来看,白酒风险仅指在白酒生产过程、储存、销售整个主线中,生产者加入的、生产过程中无意污染的或在酿造发酵过程中自然产生的生物、化学和物理因素给消费者带来的损害其健康的可能性。而本文将对蒸馏白酒在酿造发酵过程中可能自然产生的潜在风险危害,即内生性风险进行分析。从生产工艺和标准法规的角度提出建议,为监管部门确定监管方向、预防行业系统性风险提供相应的技术支持。

内生性风险物质指白酒在酿造发酵过程中生成的对人体健康产生危害的物质,包括甲醇、氰化物、氨基甲酸乙酯、生物胺等,其特点是这些物质的产生难以避免,只有清楚物质发酵生成机理,通过相应的措施尽量减少内生性风险物质的产生,并有效的降低该类物质由原酒迁移到成品酒中含量。

1 甲醇风险分析及控制

1.1 甲醇风险分析

甲醇是在发酵过程中从原料中自然产生出来的,在酿造初期,由于原料的植物细胞壁和一些细胞间质的果胶中含有甲醇酯,在曲霉的作用下释放甲氧基,产生甲醇,而食品中五碳糖发酵产生甲醇较多[3]。在酿造过程中为了追求高酒精产量,生产者会使用以五碳糖含量较高的原料(如薯类、糠麸、橡子等)作为生产原料,因此,所产白酒中甲醇的含量也比较高。酿酒原料中果胶质的含量及工艺程序是甲醇含量多少的制约因素。高粱等粮谷类白酒原料在发酵中产生的少量甲醇对饮用者基本不会造成影响,但如果采用果胶质含量较多的薯类等原料进行酿造或一些不良商家违规使用工业酒精冒充食用酒精勾兑白酒时,其过量的甲醇就会使人体中枢神经系统受到麻痹、视网膜产生病变,给消费者带来极大的健康隐患[4]。

欧盟规定自然产生的1 L乙醇中约含有10 g甲醇,相当于0.4%(V/V)甲醇在体积分数为40%的酒精中。我国长期以来一直将甲醇作为白酒产品的重要安全指标,在出厂检验和监督抽查中都是重要的组成部分。现行GB 2757—2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》标准对蒸馏白酒的甲醇进行了限量规定,按粮谷类白酒和其他类白酒分别为0.6 g/L和2.0 g/L,均按照100%酒精度计算,相对欧盟标准,我国标准对甲醇在蒸馏白酒中的要求更为严格。以下是近年来抽检甲醇的情况:2014年白酒专项监督抽检中,3 000批次样本甲醇全部合格;2015年10月至12月,国家食品药品监督管理总局组织抽检白酒943批次样品[5],甲醇均合格;2016年从国家食品药品监督管理总局网站获取的白酒抽检信息,1 500多批次白酒的甲醇均合格。

1.2 甲醇风险控制

从上述结果可以看出,虽然甲醇是白酒生产过程中不可避免的内生性安全风险,但我国白酒中甲醇风险控制相对较好。白酒企业在生产时可选用果胶质含量较低的原料、把原辅料蒸煮时压力降低并适当增加排气次数、对原粮进行堆积处理和采用浸泡处理等方式[6]可进一步降低白酒中甲醇的含量;企业还可利用分子筛对甲醇的吸附作用对基酒或成品酒进行过滤除去部分甲醇[7],更好地保障白酒的安全。

2 氰化物风险分析及控制

2.1 氰化物风险分析

在蒸馏白酒生产链中,氰化物的形成的主要原因是木薯类酿酒原料中有含氰糖苷,该物质在酿造过程中水解产生氢氰酸[8]。据国外文献报道人体氢氰酸(HCN)致死剂量约为50~100mg[9],依据安全评估值国家标准对白酒中氰化物进行了严格限量,氰化物(以HCN计)不能超过8.0 mg/L。近年来液态法白酒越来越成为我国中低端白酒消费市场的主力,而一些不良液态白酒生产者可能会使用到品质较差的酒精作为原料,这些低品质的酒精酿造可能会使用到木薯等原料,在酿造过程中必然会产生一定量的氰化物[10]。因此,氰化物也是白酒酿造过程中一个突出的内生性风险。

从近年来白酒抽检数据来看,氰化物超标的情况仍有发生。比如2014年白酒专项监督抽检的3 000批次样品中有0.87%的氰化物超标。2015年10月至12月,国家食品药品监督管理总局组织抽检白酒943批次样品[5],其中涉及安全指标氰化物不合格的有5批次,占0.53%,最高值达18.5 mg/L。这表明氰化物超标的情况相对于甲醇严重,需要加强对白酒中氰化物的监测,尤其加强企业所用原料的核查,防止木薯原料或木薯酒精在白酒酿造中不恰当的使用而放大氰化物的风险。

2.2 氰化物风险控制

从国家抽检结果可以看出,氰化物在白酒酿造过程中产生的内生性风险更高。由于酿酒原料对白酒中氰化物含量高低起到了决定性作用,因此,可以通过控制酿酒原料的方式来减少生产过程中氰化物的产生[11]:如尽可能选用粮谷类作为酿酒原料,避免使用木薯为原料酿酒[12];在生产投料前充分浸泡原料使含有的氰糖苷尽可能溶出,加强对原料的预处理(如加入2%左右的黑曲,保持40%左右的水分,在50℃左右搅拌均匀,堆积保温12 h,然后清蒸),并在蒸煮原料过程中多排气使生成的氢氰酸挥发;在原料预处理阶段可以将原料粉碎得更细,这样也对降低氰化物有良好的促进作用[13]。另外,也可在生产过程中加入对氰化物有特殊降解作用的酵母菌使氰化物在酒精发酵阶段就进行分解。李春明等[14]在杏酒中加入活性干酵母使酒中氰化物降低56%。

3 氨基甲酸乙酯风险分析及控制

3.1 氨基甲酸乙酯风险分析

氨基甲酸乙酯(ethyl carbamate,EC)又称为尿烷,是烘焙食品(如蛋糕、饼干等)、发酵食品(如面包、酱油和酸奶等)、尤其是饮料酒(如威士忌、白兰地、葡萄酒、日本清酒、中国黄酒和白酒等)在生产和贮存过程中产生的一种天然副产物。EC曾被用作安眠药、实验室动物麻醉剂及治疗白血病等,随着研究的深入才逐渐发现EC对多种动物体具有显著遗传毒性,甚至是致癌作用[15]。2007年,国际癌症研究机构(international agency for research on cancer,IARC)对EC进行再次评估后将其由从最初的2B类(或许对人体致癌)修正为2A类(很可能对人体致癌)物质,并特别说明若通过酒精饮料方式摄入的EC可能对人体健康造成潜在危险。

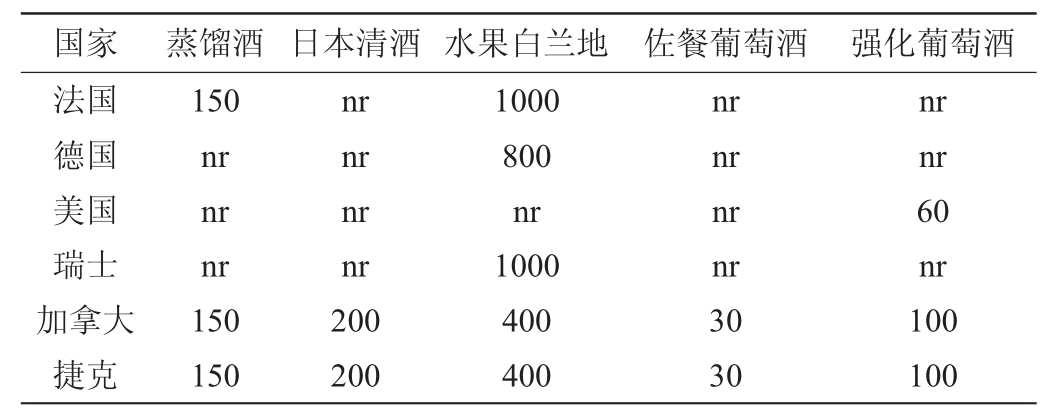

据联合国粮食农组织(food and agriculture organization of the united nations,FAO)/WHO食品添加剂联合专家委员会估计,EC的基准摄入剂量下限为0.3 mg(/kg·d),其中从食品(面包、酸奶和酱)中摄入EC的平均量约为15 ng(/kg·d),从饮料酒中摄入的平均量约为65 ng(/kg·d)。鉴于EC在饮料酒中存在的广泛性及其基因毒性和致癌性,世界各国和国际相关组织都针对饮料酒中EC的风险进行了进一步研究[16]。通过研究和评估,各国都相继出台了对各种饮料酒中EC的最高允许水平的限量规定(表1所示),并积极探索多种饮料酒中EC的成因和来源,从而指导改进蒸馏酒生产工艺,通过加强过程控制的方式来降低饮料酒中EC的含量。从允许水平来看,蒸馏酒中EC的水平不超过150 μg/L,但对于水果白兰地来讲,如瑞士的1 000 μg/L限量值是较高的。

表1 部分国家饮料酒中氨基甲酸乙酯上限标准

Table 1 Ethyl carbamate upper limit standard of some national beverage liquor μg/L

注:“nr”指目前为止没有规定。

国家 蒸馏酒 日本清酒 水果白兰地 佐餐葡萄酒 强化葡萄酒法国德国美国瑞士加拿大捷克150 nr nr nr 150 150 nr nr nr nr 200 200 1000 800 nr 1000 400 400 nr nr nr nr 30 30 nr nr 60 nr 100 100

目前,我国发酵酒中的EC研究已经有了一定基础[17],但蒸馏白酒中EC的研究起步较晚,国家标准也没有明确的限量要求。近年来随着白酒关注度的不断提高,针对蒸馏白酒中EC已经开展了很多相关研究工作[18-19],从最初白酒中EC的检测方法[20],到白酒中EC的生成机理和在酿造过程中的变化规律,现在已经有学者在探讨不同酿酒原料对EC生成的影响[21],并开展不同香型白酒中EC的研究工作以及中国居民白酒中氨基甲酸乙酯健康风险概率评估。2018年国家卫计委已经积极着手制定我国蒸馏白酒、黄酒、葡萄酒标准中氨基甲酸乙酯的限量规定。

通过白酒中EC的生成机理研究,发现氰化物残留量与EC含量在蒸馏过程中的变化具有一定相关性,且EC与氰化物含量在0.01水平上显著相关。研究表明,白酒蒸馏过程前期,馏分酒中的EC主要来源于酒醅中原有的EC“贡献”;而到了蒸馏后期EC主要由蒸馏前体和乙醇反应转化而来,而氰化物很可能是该阶段生成EC的主要前体。白酒贮存时间的长短也会影响其中EC的含量,经线性拟合和双变量相关分析,氰化物是白酒贮存过程中生成EC的主要前体。此外,还发现EC及其可能前体的含量在不同香型成品白酒中差异较大,这可能是造成不同香型白酒中EC含量差异较大的主要原因。

不同香型白酒中氨基甲酸乙酯的研究[22]显示,基酒和原酒中EC平均含量最高的是凤香型原酒(约822 μg/L),其次是特香型原酒(约339 μg/L),第三是浓香型原酒(约298 μg/L),药香型原酒中EC平均含量最低(约80 μg/L);成品酒中EC平均含量最高的是芝麻香型白酒(约214 μg/L),其次是浓香型白酒(约191 μg/L)[23],第三是凤香型白酒(约168 μg/L),清香型白酒中EC平均含量最低(约46 μg/L)。据EC含量分布统计显示,所检测的成品酒中48.7%的样品中EC含量超过了加拿大、巴西、日本等国家谷物蒸馏酒的EC限量标准150μg/L。采用暴露边界比(marginof exposure,MOE)对成品白酒中EC进行风险评估,MOE值为6 289,具有致癌风险。

中国居民白酒中EC健康风险概率评估[24]发现,利用2002年中国居民营养与健康状况调查18岁及以上人群白酒消费量数据和2010~2011年全国25省白酒中氨基甲酸乙酯调查数据分析,2010~2011年白酒中EC平均含量为0.072 mg/kg。18岁以上人群白酒EC每日平均暴露量为8.09 ng/kg体质量,暴露边界比为37 083,个体暴露边界比超过引起公共卫生关注度的概率为0.052。白酒饮酒者EC每日平均暴露量为159.99 ng/kg体质量,暴露边界比为1 875,饮酒者个体暴露边界比超过引起公共卫生关注度的概率为0.455。由于我国白酒饮酒者主要集中在18岁以上人群,可以判断18岁及以上人群白酒EC暴露的健康风险较低,但白酒饮酒者存在较高健康风险。

从白酒中EC的统计数据来看,2010年到2014年的4559个白酒样本的EC检出率为69.8%,EC均值为51.8μg/L,中位数是21.5 μg/L,最大值达到5170 μg/L。从分布来看,EC含量在150 μg/L以上的占比为5.2%,100 μg/L以下的占了绝大多数。国家食品安全风险评估中心研究指出,酒类中EC含量较高,是膳食EC的重要来源,普通人群通过酒类摄入的EC很低,健康防线处于可接受水平。对于饮酒者,尤其是饮白酒和黄酒者,存在一定的健康风险。比较而言,对于饮酒者来讲,黄酒中EC的健康风险最大,其次是白酒,但考虑到白酒的消费率大、覆盖面广,白酒更值得关注,建议将白酒和黄酒作为EC监管的重点酒类。因此,国家食品安全风险评估中心依据《我国主要酒类中氨基甲酸乙酯的风险评估》报告结果,为保护我国饮酒人群健康,结合白酒消费者及污染水平情况,同时考虑储藏时间对EC污染水平的影响,提出成品白酒中EC限量为400 μg/L的建议。

3.2 氨基甲酸乙酯风险控制

根据以上分析数据,白酒中EC风险是相对突出的,必须引起企业和监管部门的高度重视,尽早出台白酒中EC的限量标准和白酒中EC预防控制技术操作指南。企业应当从生产工艺入手,减少白酒中EC的前体物质:第一,进行原料筛选,选用氢氰酸含量较少的原料进行生产发酵;第二,发酵投料之前,将原料预处理,破坏生氰糖苷键,之后蒸馏去除氢氰酸;第三,降低发酵池深度,可以有效降低生氰糖苷生成氢氰酸的效率;第四,在蒸馏过程中,可以将发酵池中处于不同深度的酒醅进行统一蒸馏处理,也可以分段收集馏出液,该方法有利于将不同氢氰酸含量的酒样分类,之后通过后续技术对高氢氰酸含量的酒样加以控制[25];第五,在蒸馏过程中可以采取相应措施降低馏出液中氰化物含量;第六,在温度较低的环境中储运(参考温度为25℃),尽量避光,适当缩短白酒基酒储存时间和成品白酒流通时间,并遵循先入先出原则,减少储存中EC生成。

4 生物胺风险分析及控制

4.1 生物胺风险分析

生物胺是一类普遍存在于发酵食品[26]中含氮的脂肪族(腐胺、尸胺、精胺、亚精胺)、芳香族(酪胺、苯乙胺)或杂环类(组胺、色胺)低分子化合物,主要是通过氨基酸的脱羧或醛和酮的胺化和转氨基作用形成,如果人体摄入过量的生物胺,会引发头痛、恶心、血压异常、心悸、呼吸紊乱等过敏反应,腐胺和尸胺等则能与亚硝酸盐反应生成致癌的亚硝胺。酒精饮料含有过量生物胺时,由于酒精的存在会降低单胺氧化酶活性,从而减弱机体对生物胺的转化能力,使大量生物胺蓄积体内,对人体造成更大的危害[27]。现在欧洲多国对生物胺中毒性最大的组胺规定了在葡萄酒中的限量值,其中瑞士为10mg/L、德国为2mg/L、法国为8mg/L、比利时为5~6 mg/L[28]。

目前,国内外对生物胺的研究主要停留在其含量较高的葡萄酒、黄酒和米酒等发酵酒中[29],而对我国消费量最大的白酒中生物胺的研究较少[30]。温永柱等[31]采用液液萃取及衍生化法结合气相色谱质谱联用技术对白酒中生物胺进行了定性分析,并首次在5种白酒样品中准确定性到9种生物胺。在此基础上,温永柱等[32]又利用反向高效液相色谱法对我国几大主要香型白酒中生物胺进行初步定量分析,从分析结果看白酒中生物胺含量明显低于发酵酒,其平均含量为约为0.8 mg/L,检测各个样本的生物胺总量均低于2 mg/L;与浓香型、清香型白酒相比,酱香型白酒生物胺含量水平最低;5种生物胺中吡咯烷含量最高,占总量50%以上。范文来等[33]在白酒固态基质中建立了多种生物胺的液相色谱定量分析法,并重点对酒醅发酵过程中甲胺、乙胺、吡咯烷、腐胺、尸胺的变化规律进行跟踪研究。结果发现,发酵过程中酒醅生物胺总量在最初20 d内随时间增减而上升,然后再逐渐下降,在发酵达到60d后达11.78mg/kg;除尸胺一直上升外,其他生物胺组分均呈现先上升后缓慢下降的趋势;在通过配料和蒸馏工艺环节后,酒醅中生物胺总量持续下降可最低下降至原有含量的61%;在蒸馏环节低沸点的生物胺进入酒中(前段酒尤为明显),高沸点生物胺如腐胺和尸胺大部分存在于中段酒和尾酒。

4.2 生物胺风险控制

通过上述分析可以看出,加强对酒醅发酵和蒸馏过程中的过程控制可以对降低酒中生物胺的含量起到积极作用。已有研究表明,白酒中生物胺含量比较少,低于国外对葡萄酒中生物胺的限量标准,这意味着白酒中生物胺的风险相对较少。但是还需加强对生物胺的后续研究,尤其是企业可以尝试采用蛋白质含量较低的原粮品种作为酿酒原料以控制底物中氨基酸的含量等方式来降低白酒中生物胺的含量。监管部门应做好白酒生物胺数据的采集工作,为后续研究奠定基础。

5 总结与展望

白酒自身酿造过程中还会存在其他内生性风险的存在,但甲醇、氰化物、氨基甲酸乙酯和生物胺是现阶段最为突出的风险点。对于甲醇的风险,可以选用低果胶质含量的原料;对原酒或成品酒进行过滤除处理;加强对外购基酒和食用酒精的检测。对于氰化物的风险,可以选用谷物作为酿酒原料;加强对原料的预处理;禁止木薯原料生产的食用酒精用于白酒的勾调。对于氨基甲酸乙酯的风险,生产者应加强生产过程EC产生关键点研究;制定白酒中EC的限量标准;制定白酒EC预防控制技术操作指南。在生物胺的风险控制上,应选用蛋白质含量低的谷物品种酿酒;加强白酒中生物胺数据的采集和研判。应该说,随着时代的不断发展,我国白酒行业已从初期的暴力发展进入了理性上升阶段[34]。从生产角度看,强化酒企质量主体意识是当前行业升级的重要任务,企业应该对生产过程中的质量风险越来越重视,像内生性风险物质带来的产品风险应该越来越被关注。如何将这些生产过程中无法避免的内生性风险降到最低水平是现代白酒企业无法回避的问题。那么,充分了解产生这些内生性风险物质的生成原理,截住风险萌发的源头是至关重要的。从原粮的选择到处理,从工艺条件的优化到关键环节的辅助处理,都是控制这些内生性风险物质的途径,需要企业与科研单位加强合作,探索出更具科学性和安全性的生产链。从监管的角度看,国内安全标准对于甲醇和氰化物的限量由来已久,该限量是否能够体现现代蒸馏白酒产品的真实水平,需要进一步确认;更为重要的是,现在国家标准还缺少氨基甲酸乙酯和生物胺的限量,而这些原来不太为人知的内生性风险其潜在的危害确异常突出,如果不尽快制定出相应的限量,将会使监管部门在相当长的时间里处于无助状态。建议监管部门应加大技术研发力度,加强与行业、科研单位的合作,尽快评估出白酒中氨基甲酸乙酯和生物胺的安全性,及时制定出各类蒸馏酒中的限量值,为监管提供更为坚实的保障。

[1]徐景波.食品相关概念的变迁及其时代意义[J].医药卫生科技,2017(12):61-64.

[2]食品安全法,第十章附则第一百五十条[M].北京:中国法制出版社,2015:52.

[3]张秋.我国白酒质量安全现状浅析[J].中国酿造,2016,35(11):20-25.

[4]艾欢秀.白酒中有害物质的探讨[J].酿酒,2018,45(1):85-88.

[5]国家食品药品监督管理局.国家食品药品监管总局国家监督抽检通告(2016年第59号)(总局通告42批次白酒不合格)涉及安徽生产环节的情况[N].中国食品安全报,2016-03-22.

[6]苟静瑜,贾智勇,闫宗科,等.降低白酒中高级醇含量的研究进展[J].酿酒,2016,43(4):25-29.

[7]黄君成,肖机生.应用分子筛降低白酒中甲醇含量的研究[J].中国酿造,1990,29(4):34-35.

[8]刘诗宇,吴幼茹,付悦,等.顶空气相色谱法筛选低含量氰化物酿酒原料的研究[J].中国酿造,2016,35(10):163-167.

[9]BHATTACHARYA R.Antidotes to cyanide poisoning:present status[J].Ind J Physiol Pharmacol,2000,32:94-101.

[10]黄发新,徐中文,黄勇然,等.木薯酒的研究[J].中国酿造,1996,15(1):15-19.

[11]税丕容.白酒中潜在有害物质的研究进展[J].食品安全导刊,2018(21):87.

[12]韩小龙.提高木薯原料生产酒精出酒率的研究[D].济南:山东轻工业学院,2007.

[13]廖信平.白酒生产工艺控制[J].食品安全导刊,2015(15):62.

[14]李春明,赵树欣,李艳敏,等.酵母发酵对杏原料中氰化物的降解作用[J].中国酿造,2008,27(11):49-51.

[15]ZHAO X R,DU G C,ZOU H J,et al.Progress in preventing the accumulation of ethyl carbamate in alcoholic beverages[J].Trends Food Sci Technol,2013,32(2):97-107.

[16]张庄英.白酒蒸馏和贮存过程中氨基甲酸乙酯的研究[D].无锡:江南大学,2014.

[17]罗苏仅,白卫东,赵文红,等.发酵酒中氨基甲酸乙酯形成的代谢途径及控制[J].中国酿造,2013,32(9):9-12.

[18]高年发,宝菊花.氨基甲酸乙酯的研究进展[J].中国酿造,2009,28(9):1-4.

[19]刘功良,陶嫦立,白卫东,等.发酵食品中氨基甲酸乙酯检测的研究进展 [J].中国酿造,2012,31(11):1-3.

[20]马娅萍,孙守威,邓富全.用二维色谱技术直接定量测定白酒中氨基甲酸乙酯[J].分析测试学报,1996,15(5):47-50.

[21]曹帅,吴群,徐岩.白酒固态发酵过程中不同品种高粱原料对氨基甲酸乙酯形成的影响[J].食品与生物技术学报,2016,35(7):677-683.

[22]张顺荣,范文来,徐岩.不同香型白酒中氨基甲酸乙酯的研究与风险评估[J].食品与发酵工业,2016,42(5):198-202.

[23]张莹,樊云,孙跃鹏,等.浓香型白酒中氨基甲酸乙酯含量及控制方法的研究[J].食品工业,2018,39(4):191-194.

[24]刘爱东,周萍萍,刘飒娜,等.中国居民白酒中氨基甲酸乙酯健康风险概率评估[J].中国食品卫生杂志,2016,28(2):244-248.

[25]孟庆达,周新虎,陈翔,等.白酒酿造过程酒醅中尿素的控制与减少[J].食品与发酵工业,2017,43(8):33-39.

[26]王光强,俞剑燊,胡健,等.食品中生物胺的研究进展[J].食品科学,2016,37(1):269-278.

[27]LUY M,LUX,CHENX H,et al.A survey of biogenic aminesin Chinese rice wines[J].Food Control,2007,100(4):1424-1428.

[28]MARTÍN-ÁLVAREZ P J,MARCOBAL A,POLO C,et al,Influence of technological practices on biogenic amine contents in red wines[J].Eur Food Res Technol,2006,222(3-4):420-424.

[29]刘沛通.酿造工艺对葡萄酒中生物胺的影响[J].食品研究与开发,2016(20):5.

[30]冯婷婷,方芳,杨娟.食品生物制造过程中生物胺的形成与消除[J].食品科学,2013,34(19):15-20.

[31]温永柱,范文来,徐岩.GC-MS法定性白酒中的多种生物胺[J].酿酒,2013,40(1):38-41.

[32]温永柱,范文来,徐岩,等.白酒中5种生物胺的HPLC定量分析[J].食品工业科技,2013,34(7):305-308.

[33]范文来,徐岩,温永柱.白酒发酵与蒸馏过程中5种生物胺变化[J].食品工业科技,2015,36(9):144-146,157.

[34]尹波,宋君,林锋,等.当前白酒食品安全热点问题和管理体系研究[J].中国酿造,2018,37(2):207-210.