白酒是世界上最古老的蒸馏酒之一。2017年,国内白酒累计完成销售收入5 654.42亿元,与上年同期相比增长了14.42%,酿酒总产量达到1 198.06万kL,可谓是中国的国民酒。俗话说“水是酒的血,曲是酒的骨,粮是酒的肉”、“有美酒必备佳曲”。曲是酿酒所用的糖化发酵剂,其质量决定了白酒的产量和质量[1]。按照制曲工艺,白酒酒曲可分为三类:大曲、小曲和麸曲[2]。大曲是以小麦为主要原料、经粉碎后加水压制、在人工控温条件下培育而成的曲块,含有多种菌类及酶类物质,因其相对于小曲形状较大,又称为块曲[2-3]。由于富含各类微生物,在制曲和酿造过程中,这些微生物的生长和繁殖产生了大量的代谢物,进一步赋予各种大曲酒独特的风格与特色,这是其他酒曲所不能比拟的[4],因此,我国的名优酒大都采用大曲酿造。茅台酒、泸州老窖和汾酒作为3种最著名的典型白酒风味代表(酱香型、浓香型和清香型),均使用大曲作为糖化发酵剂。

本文简介了白酒大曲的制作工艺及分类,总结了大曲风味物质研究现状,包括前处理方法、定性定量方法和已检出风味物质的研究进展,为研究大曲风味物质提供参考。

1 大曲的制作工艺与分类

大曲的培养具有生料制曲、自然网罗微生物、季节性强、堆积培养和培养周期长的特点[4]。因其香型、曲块不同,制作工艺也有区别,但一般分为五步:选配原料、粉碎拌料、压制成型、入室培养和贮曲保存[4-7]。

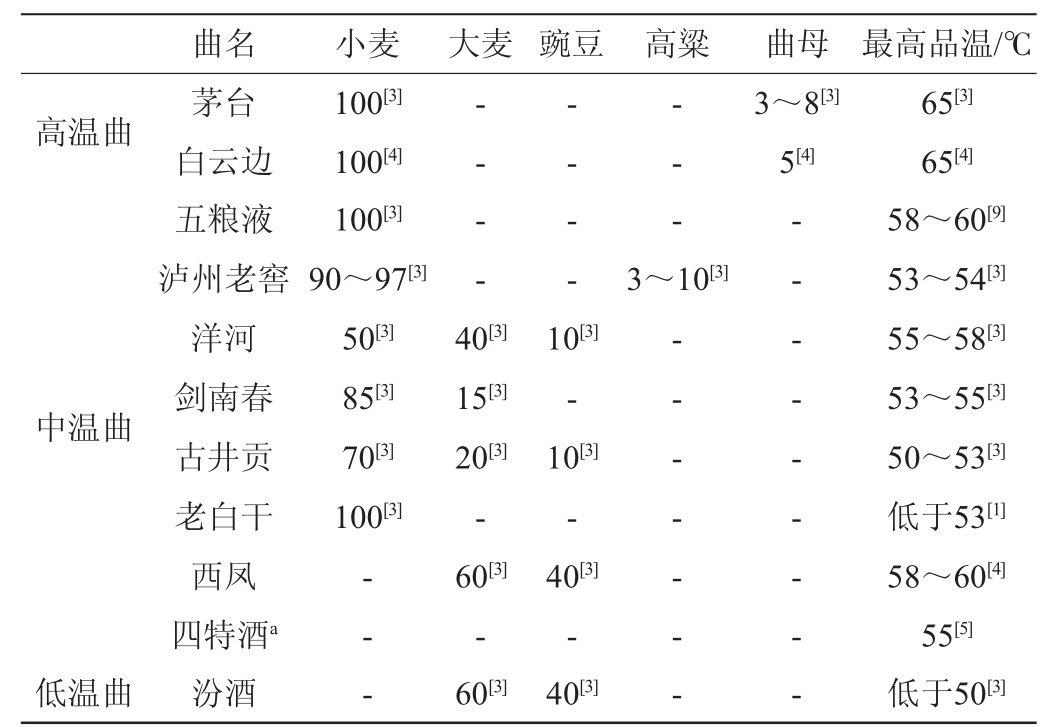

按照制曲过程中的最高品温,大曲一般分为三类:高温曲、中温曲和低温曲。高温曲制曲时最高品温高于60℃,一般用于生产酱香型白酒,以茅台酒为代表,也有部分芝麻香型和兼香型白酒使用高温曲;中温曲制曲时最高品温控制在50~60℃,一般用于酿造浓香型白酒,部分凤香型、老白干香型和特香型白酒也采用中温曲,但原料配比、制作工艺各有差异;低温曲制曲时最高品温低于50℃,一般用于酿制清香型白酒,以汾酒为典型。也有将不同大曲混合使用的,如景芝白干酒大曲以纯小麦为原料,或小麦、大麦和豌豆混合制曲,将中温曲(最高品温50~55℃)与高温曲(最高品温高于65℃)混合使用;扳倒井酒大曲以小麦为原料,将高温曲(最高品温高于65℃)与多种微生物培养麸曲联合使用[8];馥郁香型酒鬼酒则将大曲与小曲结合使用,使用的大曲以纯小麦为原料,制曲最高品温达57~62℃。各名优酒厂传统制曲原料配比和最高品温总结见表1。

表1 各名优酒厂传统制曲原料配比及最高品温总结

Table 1 Summary of the ratio of traditional Daqu-making materials and the maximum incubation temperatures of various famous Baijiu

注:“a”表示配料为面粉、麸皮和新酒糟。

曲名 小麦 大麦 豌豆 高粱 曲母 最高品温/℃高温曲-- - -- - - -- - -3~8[3]茅台白云边五粮液泸州老窖洋河剑南春古井贡老白干西凤四特酒a汾酒100[3]100[4]100[3]90~97[3]50[3]85[3]70[3]100[3]5[4]3~10[3]中温曲低温曲- - -40[3]15[3]20[3]-60[3]-60[3]10[3]-10[3]-40[3]-40[3]- - - - - - -- - - - - - - - -65[3]65[4]58~60[9]53~54[3]55~58[3]53~55[3]50~53[3]低于53[1]58~60[4]55[5]低于50[3]

2 大曲研究现状

大曲中含有多种微生物菌系和各种酿酒酶系。从Web of Science数据库中检索有关“大曲”和“白酒”的研究论文,截止2018年11月总共发文量为246篇,出现频率较高的词如微生物和菌株均为微生物研究方面,即目前关于大曲的大部分研究主要集中在微生物群落结构研究[10]和功能微生物研究上[11-12]。LIU J J等[13]研究发现,同种的水解酶与不同大曲中的代谢产物相关性不一致,如淀粉酶在清、浓香型大曲中与糖代谢物呈正相关,而在酱香型大曲中与糖代谢和蛋白质代谢相关。

大曲除了是大曲酒酿造中的糖化发酵剂以外,也是生香剂。在制曲过程中,原料的分解产物和微生物的代谢产物,直接或间接地构成了白酒的风味物质。WANG W Y等[14]从茅台大曲中分离出了一株枯草芽孢杆菌,并认为在经过多轮微生物发酵后,通过美拉德反应将孢子的重要组分2,6-吡啶二羧酸(或其衍生物)转化为各吡啶类化合物——茅台酒的特征香物质。糠味是白酒中的杂味之一,尤其是清香型白酒中的主要杂味,而这一杂味的源头为呈土味、霉味的土味素。DU H等[11,15]对不同成熟阶段的大曲(老白干、汾酒)进行了研究,结果表明,土味素的主要来源可能是大曲中链霉菌代谢产生。

同时,大曲的质量直接决定了基酒的质量,对于大曲质量的判断、鉴别除了理化检测外,感官鉴评也尤其重要。感官鉴评主要通过外观和闻香判定,闻香即对大曲中的挥发性香气成分所表现的综合香气进行感官评价[16]。因此,研究大曲中丰富的香气成分不仅有助于研究白酒的香气成分,还有助于对大曲质量的判别。

有关大曲风味物质的研究最早可追溯到2006年,赵东等[17]首次利用顶空固相微萃取(headspace-solid phase microextraction,HS-SPME)和气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)分析了五粮液酿造用的一级、二级和三级大曲的挥发性成分,共对68种挥发性和半挥发性成分进行了定性,发现大曲中的许多微量香气成分如己酸、己酸乙酯和乙酸乙酯等与基础酒中的香气成分相似。范文来等[18]利用HS-SPME和GC-MS分析了某酱香型大曲中的挥发性成分,共检测到112种挥发性成分,包括酸类、硫化物、呋喃类化合物、醛类、酯类、酮类、醇类、芳香族和吡嗪类等多种化合物,其中,含量最高的是酸类和吡嗪类化合物,单个化合物含量最高的是异戊酸。张春林等[19]利用HS-SPME和GC-MS分析检测了泸州老窖大曲中的挥发性成分,主要为醇类、吡嗪类、酯类、酮类和醛类,其中单个化合物的含量最高的化合物是2-戊醇。LE V D等[20]利用HS-SPME与GC-MS研究了汾酒大曲七个温曲过程(卧曲、上霉、晾霉、潮火、大火、后火和养曲)中挥发性化合物的变化,共鉴定出83种主要挥发性化合物,并结合主成分分析(principal component analysis,PCA),发现造成温曲不同阶段风味差异的化合物主要是己醛和(E)-2-辛烯醛等。胡沂淮等[21]利用索氏提取法结合GC-MS对洋河大曲进行了分析检测,共检测出39种挥发性成分,以有机酸类最多,其次是含氮化合物。发现大曲中所含有的挥发性成分主要是白酒中香气成分的前体物质。如异戊醇、1,2-丙二醇、正戊酸、正丁酸等既是风味前体物质又是成品酒的风味物质,四甲基吡嗪、乙醛缩二乙醇和丁内酯等是成品酒的风味物质,N,N-二甲基乙酰胺和1H-吡咯-2-甲醛等是风味前体物质,这些物质经发酵、蒸馏等工艺后消失。邢钢等[22]应用HS-SPME结合GC-MS对泸州老窖大曲制曲过程中挥发性成分进行了动态分析。共检测到54种挥发性成分,其中醇类最多。动态分析结果表明,大部分挥发性成分(醇类、酯类、醛类、酮类、酸类、酚类和芳香族化合物)含量呈现先增后减的趋势,在8 d时达到最大值,随后下降,到贮存后期含量趋于稳定;大部分含氮化合物在发酵前期均没有检测到,发酵后期含量逐渐增加,随着贮存时间增长含量又逐渐减少。陈美竹[16]利用HS-SPME和GC-MS分析检测了3种酱香型高温大曲(生产用曲、出仓黄曲和出仓白曲)的挥发性成分,共定性了40种化合物,包括12种杂环类化合物,其中以吡嗪类最多。孟维一等[23]利用HS-SPME和气相色谱-嗅闻-质谱(gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry,GC-O-MS)研究了两个芝麻香型酒厂生产的高、中、低温大曲,共检出69种挥发性化合物,棕榈酸甲酯在所有大曲样品中都有检出,且含量都相对较高。嗅闻结果显示,共有17种香气活性化合物可被至少两个嗅闻人员闻到,2-乙基-3,5-二甲基吡嗪的香气活性(odor activity value,OAV)值最高。李登勇等[24]以来源于不同生产地、企业和陈曲时间的酱香型大曲为研究对象,利用HS-SPME和GC-MS研究了其挥发性组分特征。共检出113种挥发性化合物,其中50种物质在所有样品中均检出,2,5-二甲基-3-丁基吡嗪、三甲基吡嗪和苯乙醇等11种挥发性物质含量丰度较高。统计分析结果表明,较高的吡嗪类物质是茅台原产曲的重要特征,而源于其他生产域的酱香型大曲中挥发性组分则以酯类为主。马茹菲等[25]利用SPME-GC-MS研究了不同产地的清香型大曲,共检出78种挥发性组分,其中醇类、酯类含量较高,挥发性成分丰富的样品其感官评价也有较为浓郁的曲香。

3 大曲风味物质的分析检测方法

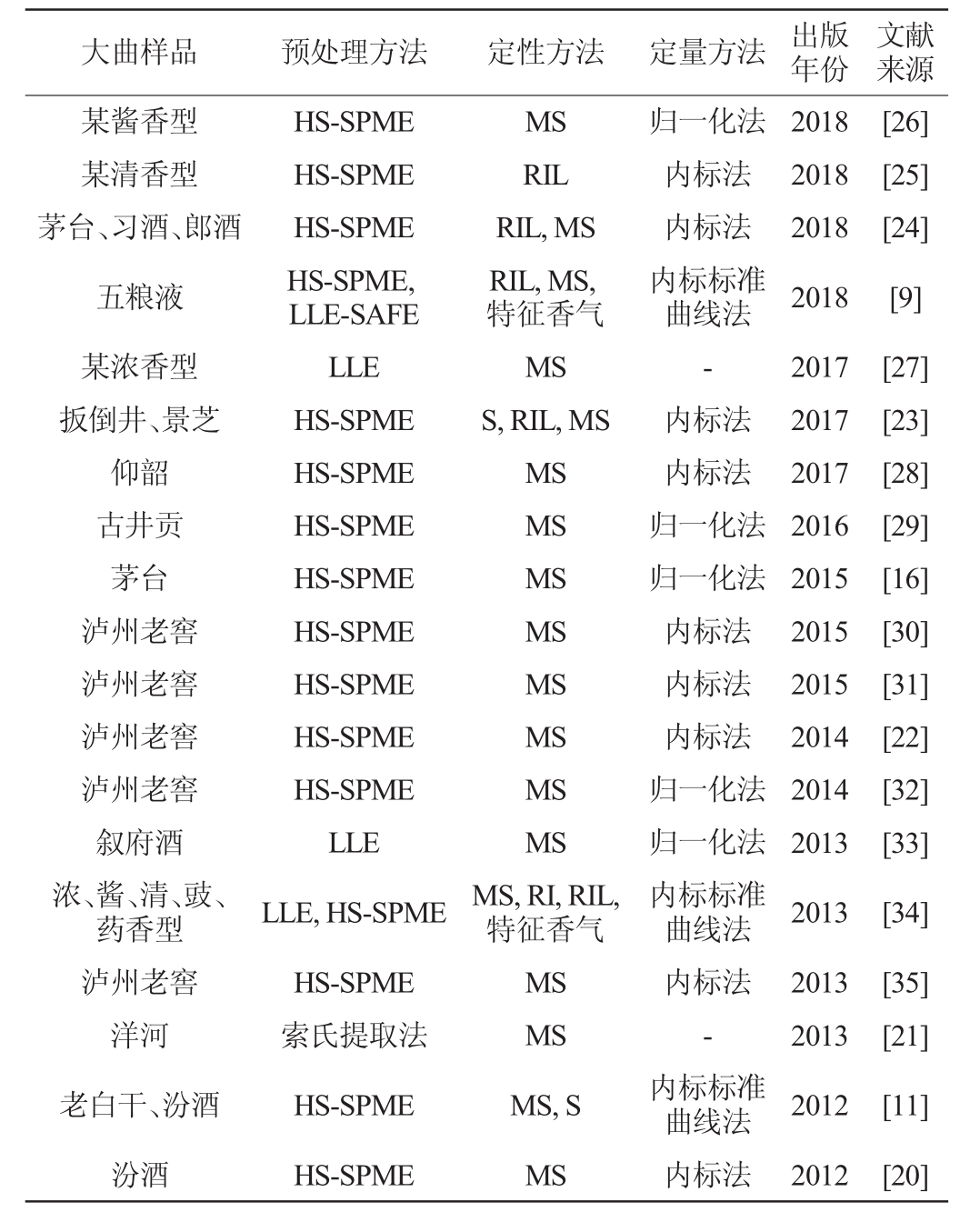

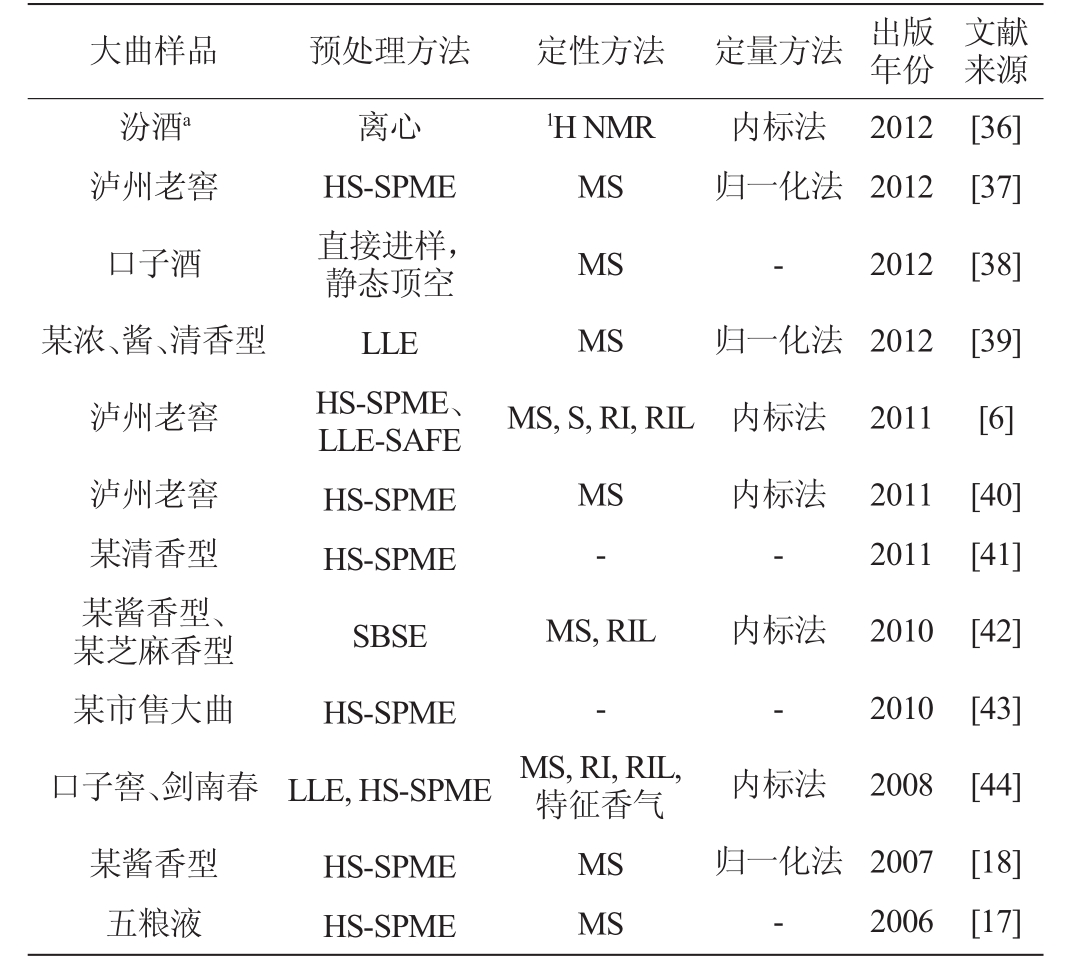

有关大曲风味物质预处理方法和定性定量方法总结可见表2。

表2 有关大曲风味物质研究预处理方法和定性定量方法总结

Table 2 Summary of pretreatment methods,qualitative and quantitative methods of Daqu flavor compounds analysis

大曲样品 预处理方法 定性方法 定量方法 出版年份文献来源某酱香型某清香型茅台、习酒、郎酒五粮液某浓香型扳倒井、景芝仰韶古井贡茅台泸州老窖泸州老窖泸州老窖泸州老窖叙府酒浓、酱、清、豉、药香型泸州老窖洋河老白干、汾酒汾酒HS-SPME HS-SPME HS-SPME HS-SPME,LLE-SAFE LLE HS-SPME HS-SPME HS-SPME HS-SPME HS-SPME HS-SPME HS-SPME HS-SPME LLE LLE,HS-SPME HS-SPME索氏提取法HS-SPME HS-SPME MS RIL RIL,MS RIL,MS,特征香气MS S,RIL,MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS,RI,RIL,特征香气MS MS MS,S MS归一化法内标法内标法内标标准曲线法-内标法内标法归一化法归一化法内标法内标法内标法归一化法归一化法内标标准曲线法内标法-内标标准曲线法内标法2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012[26][25][24][9][27][23][28][29][16][30][31][22][32][33][34][35][21][11][20]

续表

注:除a外,均采用了GC作为分离方法;LLE-SAFE为液液萃取-溶剂辅助风味蒸发法;SBSE为搅拌棒吸附萃取法;S为对比标准品保留时间法定性;RI为对比标准品保留指数法定性;RIL为对比文献报道中保留指数法定性;MS为对比NIST等谱库定性。

大曲样品 预处理方法 定性方法 定量方法 出版年份文献来源汾酒a泸州老窖口子酒某浓、酱、清香型泸州老窖泸州老窖某清香型某酱香型、某芝麻香型某市售大曲口子窖、剑南春某酱香型五粮液离心HS-SPME直接进样,静态顶空LLE HS-SPME、LLE-SAFE HS-SPME HS-SPME SBSE HS-SPME LLE,HS-SPME HS-SPME HS-SPME 1HNMR MS MS MS MS,S,RI,RIL MS-MS,RIL-MS,RI,RIL,特征香气MS MS内标法归一化法-归一化法内标法内标法-内标法-内标法归一化法-2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2008 2007 2006[36][37][38][39][6][40][41][42][43][44][18][17]

3.1 大曲样品前处理方法

大曲是固体状态,提取香气成分的难度比液体状态的白酒更大。要从固体粉末中提取香气成分,主要有两种方法:①直接从样品的顶空气体中提取,如HS-SPME等;②将固体样品转换为液体样品,再使用处理液体样品的方法进行提取,如液液萃取-溶剂辅助风味蒸发(liquid-liquid extraction-solvent assisted flavor evaporation,LLE-SAFE)、同时蒸馏提取(simultaneous distillation-extraction,SDE)等。

3.1.1 固相微萃取法

大部分研究人员均采用HS-SPME来对大曲进行预处理。HS-SPME是集采样、萃取、浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取技术,操作简单,携带方便,操作费用低,绿色环保。ZHENG J等[9]以不同温曲阶段的五粮液包包曲为研究对象,利用HS-SPME和GC-MS、气相色谱-火焰离子化检测器(gas chromatography flame ionization detector,GC-FID)研究了主要挥发性化合物,结果显示,当温度升高时,挥发物总含量也增加,在3 d达到最高水平,之后降低,且升温阶段是乙酸和乳酸的产生阶段,降温阶段是吡嗪产生阶段。3-甲基丁酸乙酯、(E,E)-2,4-己二烯醛、(E,E)-2,4-壬二烯醛、乙酸和丁酸的OAV值较大。

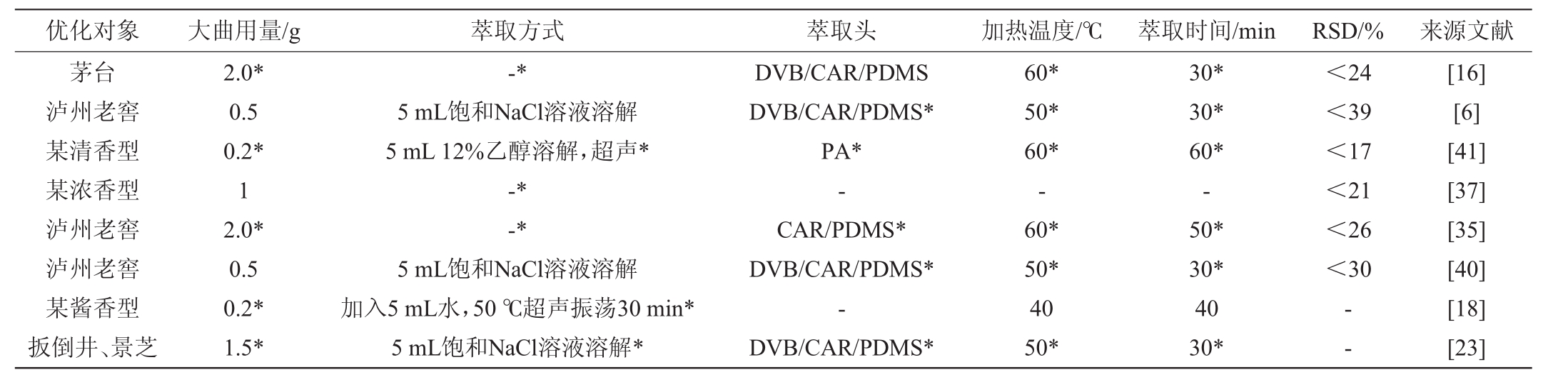

然而,萃取头的种类、样品用量、萃取剂的选择、萃取时间和萃取温度等萃取条件都会影响SPME的萃取效果,针对以上影响因素,研究人员对萃取条件进行了优化。范文来等[18]以某酱香型大曲为对象,研究了样品萃取量、超声波萃取时间以及不同萃取溶剂对萃取效果的影响。张春林等[19,35]以泸州老窖大曲为对象,分别考察了萃取头、萃取时间、萃取温度、样品用量及萃取方式对萃取效果的影响。郭兆阳等[41]以某清香型大曲为对象,对萃取头、溶剂、样品用量、萃取温度、萃取时间和盐离子浓度进行了优化。陈美竹[16]以茅台大曲为研究对象,考察了萃取方式、萃取温度和萃取时间对萃取效果的影响。孟维一等[23]以芝麻香型白酒大曲为研究对象,对萃取头、萃取时间、萃取温度和样品量进行了优化,其优化结果总结见表3。

表3 HS-SPME提取大曲风味物质效果优化总结

Table 3 Summary of the extraction results optimization of Daqu flavor compounds by HS-SPME

注:“*”为优化项。

优化对象 大曲用量/g 萃取方式 萃取头 加热温度/℃ 萃取时间/min RSD/% 来源文献茅台泸州老窖某清香型某浓香型泸州老窖泸州老窖某酱香型扳倒井、景芝2.0*0.5 0.2*1 2.0*0.5 0.2*1.5*-*5 mL饱和NaCl溶液溶解5 mL 12%乙醇溶解,超声*-*-*5 mL饱和NaCl溶液溶解加入5 mL水,50℃超声振荡30 min*5 mL饱和NaCl溶液溶解*DVB/CAR/PDMS DVB/CAR/PDMS*PA*-CAR/PDMS*DVB/CAR/PDMS*-DVB/CAR/PDMS*60*50*60*-60*50*40 50*30*30*60*-50*30*40 30*<24<39<17<21<26<30- -[16][6][41][37][35][40][18][23]

3.1.2 溶剂萃取法

溶剂萃取法是风味分析中的经典方法。其操作简单,回收率高,但样品使用量大,萃取液在浓缩过程中会损失一部分低沸点的挥发性成分,且有机溶剂毒性严重危害人体健康。同时,大曲中富含油脂、色素、蛋白质以及糖类,这些不挥发性物质严重影响气相色谱对挥发性风味化合物的检测。吕云怀等[39]通过浸提、液液萃取和GC-MS分析了浓、酱、清香三种大曲,共定性了103种挥发性化合物。酱香大曲的风味物质最为复杂,离子丰度也最高,浓香大曲和清香大曲二者相差不是十分明显。汪玲玲[34]则以5种不同香型的大曲(酱香、浓香、清香、豉香和药香)和市售梁山大曲为研究对象,利用液液萃取(liquid-liquid extraction,LLE)处理样品进行气相色谱-嗅闻仪联用(gas chromatographyolfactometry,GC-O)分析,HS-SPME和GC-MS对香气物质进行定性定量,结合聚类分析(cluster analysis,CA)和判别分析(discriminant analysis,DA)对样品成功进行区分。

3.1.3 溶剂辅助风味蒸发法

溶剂辅助风味蒸发法(solvent assisted flavor evaporation,SAFE)是一种从复杂食品基质中全面、温和地分离香气化合物的方法,1999年由ENGEL W等[45]发明。SAFE系统是由蒸馏装置和高真空泵的紧凑结合,样品中的热敏性挥发性成分损失少,萃取物具有样品原有的自然风味。这是国际上较为流行的方法,目前已应用在黄酒酒曲[46]、黑麦面包[47]、可可粉[48]、脱脂奶粉[49]和谷物咖啡渣[50]等香气物质的提取上。ZHENG J等[9]利用LLE-SAFE和GC-O-MS研究了五粮液“包包曲”在温曲过程中香气成分的变化,共鉴定出54种香气活性成分。

3.2 大曲风味物质定性定量方法

目前广泛应用于风味物质定性分析的方法主要有标准品比对法、保留指数(retention index,RI)法、GC-MS和GC-O等。但大部分关于大曲风味物质的研究,所采用方法均为MS分析进行谱库对比,且只采用单一色谱柱进行分离,无法对所有化合物进行分离和准确定性,如共流出组分和具有相似质谱图的同分异构体。在其他样品的风味化学分析过程中,化合物的定性常采用多种方法相结合:首先采用MS进行谱库对比初步定性、再通过计算组分在不同极性色谱柱上的保留指数与标准品的进行对比,同时结合闻香中的香气特征等多种定性方式准确确定该化合物结构[51]。

ZHANG C L等[52]利用HS-SPME和GC-MS分析研究了由泸州老窖生产的高温曲和中温曲,实验数据与Wiley谱库和美国国家标准技术研究所(nationalinstituteof standardsand technology,NIST)谱库相匹配,取当正反匹配度均>800的鉴定结果;并计算化合物的保留指数(retention index,RI);部分利用标准化合物进行定性。共鉴定了75种挥发性化合物,其中含量最大的一组是含氮化合物,如2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪和2,3,5,6-四甲基吡嗪,其次是醇类。

广泛应用于食品风味物质定量分析的方法主要有面积百分比定量法、峰高百分比法、归一化法、外标定量法和内标定量法等。如表2所示,目前关于大曲的定量分析大部分使用的还是单一内标进行半定量,定量结果不够准确,数据缺乏说服力。近年来,也有采用多种内标对标准曲线进行校正来定量的。ZHENG J等[9]利用内标标准曲线法对五粮液包包曲中的50种风味成分进行了定量分析,同时,采用苄酯衍生化法[53]定量了乙酸、丙酸、丁酸和乳酸四种有机酸。

4 大曲中已检测到的风味物质

据笔者统计,截至2018年12月,在大曲中已检测到456种风味物质(见表4)。按照化合物类别进行分类,其中酯类最多,达到94种,其次为醇类(62种)、醛类(43种)、酸类(41种)、吡嗪类(36种)、酮类(34种)、脂肪烃(25种)、其他杂环类(25种)、呋喃类(18种)、含氮类(16种)、酚类(14种)、醚类(11种)、含硫类(10种)、芳香烃(9种)、萜烯类(8种)、内酯类(7种)和缩羰基类(3种)。466种风味物质中定量了336种,其中250种只采用内标法或归一化法进行定量。从大曲类型来看,高温曲中已检测到255种风味物质,其中定量分析了225种;中温曲中已定性分析了328种风味物质,其中定量分析了237种;低温曲中已检测到140种风味物质,其中120种已被定量分析。

表4 大曲中已检测到的风味物质总结

Table 4 Summary of Daqu flavor compounds detected in Daqu

风味物质 高温大曲 中温大曲 低温大曲酯类醇类醛类酮类缩羰基类酸类内酯类酚类甲酸乙酯,乙酸乙酯,乙酸异戊酯,乙酸辛酯,丙酸乙酯,2-甲基丙酸乙酯,丁酸乙酯,2-甲基丁酸乙酯,3-甲基丁酸乙酯,戊酸乙酯,己酸甲酯,己酸乙酯,己酸丁酯,庚酸乙酯,辛酸甲酯,辛酸乙酯,壬酸甲酯,壬酸乙酯,癸酸乙酯,月桂酸甲酯,月桂酸乙酯,十四酸甲酯,十四酸乙酯,十五酸甲酯,棕榈酸甲酯,棕榈酸乙酯,丙烯酸丁酯,2-甲基-2-壬烯酸甲酯,(Z)-9-十六碳烯酸乙酯,(Z)-9-十八烯酸甲酯,油酸乙酯,亚油酸甲酯,亚油酸乙酯,乙酸苯乙酯,苯甲酸甲酯,3,4-二甲基苯甲酸甲酯,苯甲酸乙酯,苯乙酸甲酯,2-苯乙酸乙酯,3-苯丙酸乙酯,戊酸3-苯基丙酯,乳酸乙酯,2,3-环氧丙酸乙酯乙醇,1-丙醇,异丙醇,正丁醇,2-丁醇,异丁醇,2-甲基丁醇,1-戊醇,2-戊醇,异戊醇,1-己醇,2-己醇,2-乙基己醇,庚醇,2-庚醇,辛醇,2-辛醇,3-辛醇,1-壬醇,1-癸醇,2-十九烷醇,2-甲基-3-丁烯-2-醇,2-甲基-1-丁烯-4-醇,6-甲基-5-庚烯醇,1-辛烯-3-醇,3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇,橙花醇,苯甲醇,β-苯乙醇,2-苯基-1-丙醇,2-苯基-1-丁醇,2-羟基-4-异丙基萘,1,2-丙二醇,1,3-丁二醇,1,4-丁二醇,2,3-丁二醇,3,4-己二醇,2,7-二甲基-4,5-辛二醇乙醛,2-甲基丙醛,2-甲基丁醛,3-甲基丁醛,戊醛,己醛,3-甲基己醛,正辛醛,壬醛,癸醛,2-甲基-2-丁烯醛,(E)-2-庚烯醛,(E)-2-辛烯醛,(E,E)-2,4-辛二烯醛,柠檬醛,苯甲醛,苯乙醛,2-羟基苯甲醛,2-羟基-6-甲基苯甲醛,2-苯基-2-丁烯醛,4-甲基-2-苯基-2-戊烯醛,5-甲基-2-苯基-2-己烯醛,香兰素2-丁酮,3-甲基-2-丁酮,2-戊酮,4-甲基-2-戊酮,2-庚酮,2-辛酮,3-辛酮,2-十一酮,植酮(6,10,14-三甲基-2-十五烷酮),6-甲基-5-庚烯酮,3-辛烯-2-酮,1-辛烯-3-酮,1-羟基-2-丙酮,3-羟基-2-丁酮,香叶基丙酮,乙酰苯,2-氨基丙酮,乙酰香草酮(4-羟基-3-甲氧基苯乙酮),3,4-二甲氧基苯乙酮,2,3-戊二酮2,2,4-三甲基-1,3-二氧环戊烷,2,4,5-三甲基-1,3-二氧环戊烷甲酸,乙酸,丙酸,2-甲基丙酸,丁酸,2-甲基丁酸,3-甲基丁酸,戊酸,4-甲基戊酸,己酸,庚酸,辛酸,壬酸,癸酸,棕榈酸,(E)-2,3-二甲基-2-戊烯酸,9-十八炔酸,γ-亚麻酸,苯甲酸,苯乙酸,4-羟基丁酸,乳酸,丁二酸,富马酸丁内酯,γ-戊内酯,γ-庚内酯,γ-辛内酯,γ-壬内酯,γ-癸内酯苯酚,4-乙基苯酚,2,4-二叔丁基苯酚,2,6-二叔丁基对甲酚,4-乙烯基苯酚,愈创木酚,4-甲基愈创木酚,4-乙基愈创木酚,4-乙烯基愈创木酚,丁香酚甲酸乙酯,甲酸己酯,乙酸乙酯,乙酸异戊酯,乙酸庚酯,乙酸辛酯,丙酸甲酯,丁酸甲酯,丁酸乙酯,2-甲基丁酸乙酯,3-甲基丁酸乙酯,2-甲基丁酸丁酯,丁酸3-甲基丁酯,戊酸甲酯,己酸甲酯,己酸乙酯,己酸丁酯,己酸己酯,己酸十二酯,庚酸乙酯,辛酸甲酯,辛酸乙酯,2,6-二甲基辛酸甲酯,壬酸乙酯,癸酸乙酯,十一酸乙酯,月桂酸乙酯,12-甲基十三烷酸甲酯,十四酸乙酯,13-甲基十四酸乙酯,十五酸甲酯,十五酸乙酯,棕榈酸甲酯,棕榈酸乙酯,棕榈酸异丙酯,15-甲基棕榈酸乙酯,十七烷酸乙酯,十八酸甲酯,十八酸乙酯,二十二烷酸甲酯,(E)-2-己烯酸己酯,(E)-3-壬烯酸乙酯,2-甲基-2-壬烯酸甲酯,肉豆蔻烯酸乙酯,11,13-二甲基-9-十四碳烯酸乙酯,9-十六烯酸乙酯,(E)-11-十六烯酸乙酯,11-十六烯酸乙酯,(Z)-9-十七烯酸乙酯,(Z)-9-十八烯酸甲酯,反-油酸甲酯,油酸乙酯,反-油酸乙酯,(E,E)-7,9-十二碳二烯醇乙酸酯,9,12-十六碳二烯酸乙酯,亚油酸甲酯,亚油酸乙酯,亚麻酸甲酯,乙酸苯乙酯,苯甲酸甲酯,苯甲酸乙酯,苯乙酸甲酯,3-苯丙酸甲酯,2-苯乙酸乙酯,3-苯丙酸乙酯,乳酸乙酯,乳酸异戊酯,3-羟基丁酸乙酯,2-羟基-4-甲基戊酸乙酯,甲氧基乙酸异戊酯,9-壬酮酸乙酯,乙二醇二丁酸酯,丁二酸二乙酯,甘油三丁酸酯,邻苯二甲酸二丁酯1-丙醇,异丙醇,正丁醇,2-丁醇,异丁醇,2-甲基丁醇,1-戊醇,2-戊醇,异戊醇,1-己醇,2-己醇,3-甲基-3-己醇,2-乙基己醇,庚醇,2-庚醇,辛醇,2-辛醇,3-辛醇,1-壬醇,反-2-乙基-环戊基甲醇,1-正丁基-环己醇,土味素,异戊烯醇,1-辛烯-3-醇,(E)-2-辛烯-1-醇,(E)-2-壬烯-1-醇,(Z)-1-(2-己烯基)环己醇,2,4-己二烯-1-醇,3,5-辛二烯-2-醇,喇叭茶醇,苯甲醇,β-苯乙醇,1-苯基-2-丙醇,2-苯基-1-丁醇,1-甲基-3-苯基丙烯醇,韦得醇,1,2-乙二醇,1,2-丙二醇,1,4-丁二醇,2,3-丁二醇,丙三醇乙醛,3-甲基丁醛,戊醛,己醛,庚醛,正辛醛,壬醛,(E)-2-壬醛,癸醛,2-丁烯醛,2-甲基-2-丁烯醛,3-甲基-2-丁烯醛,(Z)-2-戊烯醛,2-甲基-2-戊烯醛,2-已烯醛,(E)-2-庚烯醛,(E)-2-辛烯醛,(E)-2-癸烯醛,2-十一烯醛,5-乙基-1-环戊烯基-1-甲醛,2-乙烯基-2-丁烯醛,(E,E)-2,4-己二烯醛,(E,E)-2,4-庚二烯醛,(E,E)-2,4-壬二烯醛,(E,Z)-2,4-壬二烯醛,(E,E)-2,4-癸二烯醛,2,4,6-辛三烯醛,苯甲醛,苯乙醛,2-羟基苯甲醛,2-苯基-2-丁烯醛,4-甲基2-戊酮,2-甲基-3-戊酮,5-甲基-2-己酮,2-庚酮,5-甲基-3-庚酮,2-辛酮,3-辛酮,4-辛酮,2-十一酮,2-庚烯酮,3-辛烯-2-酮,1-辛烯-3-酮,4-辛烯-3-酮,6-甲基-5-庚烯-2-酮,3,5-辛二烯-2-酮,β-大马酮,3-羟基-2-丁酮,苯乙酮,苯基丙酮,(Z)-氧代环十七碳-8-烯-2-酮,3,4-二羟基-3,4-二甲基-2,5-己二酮,2,6-二叔丁基苯醌乙醛缩二乙醇甲酸,乙酸,丙酸,2-甲基丙酸,丁酸,异巴豆酸((Z)-2-丁酸),2-甲基丁酸,3-甲级丁酸,戊酸,4-甲基戊酸,己酸,庚酸,辛酸,壬酸,癸酸,棕榈酸,正十八酸,3-甲基-2-丁烯酸,2,3-二甲基-2-戊烯酸,油酸,亚油酸,(Z,Z,Z)-8,11,14-二十碳三烯酸,环己烯甲酸,苯甲酸,苯乙酸,苯丙酸,2-羟基-4-甲基戊酸,乳酸,丙酮酸丁内酯,γ-己内酯,γ-辛内酯,γ-壬内酯,γ-癸内酯苯酚,4-甲基苯酚,4-乙基苯酚,2,4-二叔丁基苯酚,2,6-二叔丁基对甲酚,2,6-二叔丁基-4-(2-甲基丙基)苯酚,愈创木酚,4-甲基愈创木酚,4-乙基愈创木酚,4-乙烯基愈创木酚,丁香酚,3-乙基-1,2-苯二酚,2,6-二叔丁基-1,4-苯二酚甲酸异戊酯,乙酸乙酯,乙酸丙酯,乙酸异戊酯,乙酸己酯,丙酸乙酯,2-甲基丙酸乙酯,丁酸乙酯,3-甲基丁酸乙酯,己酸乙酯,庚酸乙酯,辛酸乙酯,壬酸乙酯,癸酸乙酯,十四酸乙酯,十五酸乙酯,棕榈酸乙酯,(Z)-己基-3-烯酸乙酯,油酸乙酯,亚油酸乙酯,乙酸苯甲酯,乙酸苯乙酯,苯甲酸乙酯,2-苯乙酸乙酯,3-苯丙酸乙酯,乳酸乙酯,乳酸异戊酯,2-羟基己酸乙酯,2-羟基-2-(3-羟基苯基)乙酸乙酯,戊二酸单乙酯,丁二酸二乙酯甲醇,乙醇,正丁醇,2-丁醇,异丁醇,1-戊醇,异戊醇,1-己醇,5-甲基-3-己醇,2-乙基己醇,庚醇,2-庚醇,辛醇,2-辛醇,3-辛醇,1-壬醇,2-壬醇,土味素,异戊烯醇,叶醇,1-辛烯-3-醇,(E)-2-辛烯-1-醇,(Z)-2-辛烯-1-醇,(Z)-3-壬烯-1-醇,2-癸烯-1-醇,2,4-癸二烯-1-醇,苯甲醇,β-苯乙醇乙醛,正丙醛,2-甲基丙醛,己醛,壬醛,十六醛,(E)-2-庚烯醛,(Z)-2-庚烯醛,(E)-2-辛烯醛,(E,E)-2,4-庚二烯醛,(E,E)-2,4-壬二烯醛,(E,E)-2,4-癸二烯醛,苯甲醛,苯乙醛,2-羟基苯甲醛2-戊酮,4-甲基-2-戊酮,2-庚酮,2-辛酮,3-辛酮,3-辛烯-2-酮,1-辛烯-3-酮,2-壬酮,6-甲基-5-庚烯-2-酮,3,5-辛二烯-2-酮,β-大马酮,3-羟基-2-丁酮,苯乙酮,甲酸,乙酸,丙酸,2-甲基丙酸,丁酸,3-甲基丁酸,戊酸,己酸,庚酸,辛酸,壬酸,癸酸,月桂酸,肉桂酸,乳酸,乙酰乙酸,丁二酸,己二酸,富马酸,γ-辛内酯、γ-壬内酯苯酚,4-乙基苯酚,愈创木酚,4-甲基愈创木酚,4-乙基愈创木酚,4-乙烯基愈创木酚

续表

风味物质 高温大曲 中温大曲 低温大曲醚类吡嗪呋喃类其他杂环类其他含氮类含硫类萜烯类芳香烃脂肪烃1,2-二甲氧基苯,1,2,3-三甲氧基苯,3,4-二甲氧基苯乙烯,草蒿脑,茴香脑,二苯醚2-甲基吡嗪,2-乙基-3-甲基吡嗪,2-乙基-5-甲基吡嗪,2-乙基-6-甲基吡嗪,2-异戊基-6-甲基吡嗪,2,3-二甲基吡嗪,2,5-二甲基吡嗪,2,6-二甲基吡嗪,3-乙基-2,5-二甲基吡嗪,2-乙基-3,5-二甲基吡嗪,2-乙基-5,6二甲基吡嗪,2-丙基-3,6-二甲基吡嗪,2-丁基-3,5-二甲基吡嗪,3-丁基-2,5-二甲基吡嗪,2-戊基-3,6-二甲基吡嗪,2-异戊基-5,6-二甲基吡嗪,三甲基吡嗪,2-乙基-3,5,6-三甲基吡嗪,2-丁基-3,5,6-三甲基吡嗪,四甲基吡嗪,2-异丙基吡嗪,2-乙烯基吡嗪,2-乙烯基-6-甲基吡嗪,3-烯丙基-2,5-二甲基吡嗪,2-乙酰基-3-甲基吡嗪2-甲基四氢呋喃-3-酮,呋喃,2-甲基呋喃,2,4-二甲基呋喃,2,5-二甲基呋喃,2-戊基呋喃,3-苯基呋喃,糠醇,糠醛,3-糠醛,5-甲基糠醛,糠酸,4-苯基二氢呋喃-2-酮1,2,4,5-四嗪,吡啶,3-苯基吡啶,4-吡啶酮,烟酸,喹啉酸(2,3-吡啶二羧酸),2-吡咯甲醛,5-甲基吡咯-2-甲醛,2-乙酰基吡咯,2-吡咯烷酮,1-甲基-2-吡咯烷酮,5-羧基吡咯烷酮,2,3-二氢-3,5-二羟基-6-甲基-4(H)-吡喃-4-酮二甲胺,乙酰胺,丙酰胺,3-氨基丁酸,4-氨基丁酸,3-氨基异丁酸,N-乙酰基-丙氨酸,1-氰基-2-甲基苯二硫化碳,二甲基二硫,二甲基三硫,3-甲硫基丙醇,3-甲硫基丙酸乙酯β-石竹烯苯,甲苯,乙基苯,乙烯基苯,1-苯基苯,萘,1-甲基萘戊烷,己烷,壬烷,正十一烷,2,6,10-三甲基十二烷,2,6,10-三甲基十三烷,正十四烷,正十五烷,正十六烷,正十七烷,正十八烷二甘醇乙醚,二甘醇单丁醚,3-甲氧基-1-丁烯,3-环丙氧基-1-丁炔,1,2-二甲氧基苯,1,2,4-三甲氧基苯,3,4-二甲氧基苯乙烯吡嗪,2-甲基吡嗪,2-乙基-3-甲基吡嗪,2-乙基-5-甲基吡嗪,2-乙基-6-甲基吡嗪,2,3-二甲基吡嗪,2,5-二甲基吡嗪,2,6-二甲基吡嗪,3-乙基-2,5-二甲基吡嗪,2-乙基-3,5-二甲基吡嗪,2-乙基-5,6二甲基吡嗪,2-丙基-3,5-二甲基吡嗪,2-丁基-3,5-二甲基吡嗪,2-戊基-3,6-二甲基吡嗪,2-异戊基-3,6-二甲基吡嗪,2-异戊基-5,6-二甲基吡嗪,2-己基-3,5-二甲基吡嗪,2-己基-3,6-二甲基吡嗪,2-庚基-3,5-二甲基吡嗪,三甲基吡嗪,2-乙基-3,5,6-三甲基吡嗪,2-丁基-3,5,6-三甲基吡嗪,四甲基吡嗪,2-乙基吡嗪,2,6-二乙基吡嗪,2-乙基-3-戊基吡嗪,2-乙烯基-6-甲基吡嗪,3-烯丙基-2,5-二甲基吡嗪,2-异丙烯基吡嗪,2-乙酰基-6-甲基吡嗪2-乙基呋喃,2-戊基呋喃,2-庚基呋喃,3-苯基呋喃,糠醇,糠醛,3-糠醛,5-甲基糠醛,糠酸,1,3-二氢异苯并呋喃,苯并呋喃酮,二苯并呋喃吡啶,4-乙基-2,3,6-三甲基吡啶,4-乙基-2,5,6-三甲基吡啶,2-丙基吡啶,3-羟基吡啶,4-二甲氨基吡啶,1H-吡咯甲醛,2-吡咯甲醛,2-乙酰基吡咯,3-乙酰基-1H-吡咯,3-羟基-2-甲基吡喃酮,2-哌啶酮,1-甲基-2-哌啶酮,2-乙酰基-2-噻唑啉二甲胺,9-十八烯酰胺,4-氨基丁酸,N-苄氧羰基-β-丙氨酸,N,N-二甲基乙酰胺,异噁唑,5-异丙基-2,4-咪唑啉二酮二甲基三硫,3-甲硫基丙醇,3-甲硫基丙醛,3-甲硫基丙酸乙酯,2-己基噻吩,4-乙基-5-甲基噻唑,苯并噻唑,2-甲硫基苯并噻唑β-榄香烯,α-石竹烯,β-石竹烯,γ-榄香烯,α-古云烯,长叶烯,(Z)-罗汉柏烯,α-长叶蒎烯乙基苯,乙烯基苯,萘,1-甲基萘,2-甲基萘,1,5-二甲基萘正十三烷,正十四烷,正十六烷,2,6,10,14-四甲基十六烷,正十七烷,正十八烷,正二十烷,正十一烯,正十六烯,环辛烯,双戊烯(1-甲基(1-甲基乙烯基)环己烯),(E)-1,9-十四烷二烯,(E,E,E)-1,4,8-十二碳三烯,角鲨烯,5-十一炔,6-十二炔,8-十六炔2-乙基-6-甲基吡嗪,2,3-二甲基吡嗪,2,5-二甲基吡嗪,2,6-二甲基吡嗪,三甲基吡嗪,四甲基吡嗪,2-乙烯基-6-甲基吡嗪糠醇,糠醛烟酸,2-甲基-3-羟基-4-羧基-3-羟甲基吡啶,2-吡咯甲醛二甲胺,组胺,酸草醯脲,异硫氰酸烯丙酯二甲基三硫,3-甲硫基丙醇,3-甲硫基丙酸乙酯萘正十四烷,正十六烷,正十九烷,正二十烷

5 展望

曲香是酒香的重要香气来源,相比于白酒风味成分研究上取得的巨大进展,有关酒曲的研究多还仅仅停留在微生物分析上,对酒曲风味成分的研究仍在初步阶段。目前大部分研究都只通过MS谱库检索进行化合物定性、内标法进行半定量分析,定性、定量方法不够准确,尤其是部分非挥发风味物质的存在可靠性存疑,很多风味物质的位置异构体、顺反异构体和光学异构体的结构仍需进一步确认。另外,缺少对风味物质香气活性的研究,哪些物质对曲香具有重要贡献尚不清楚;如脂肪族烃、芳香烃等通常气味较弱,对大曲风味贡献不大。各个厂家、不同陈曲时间生产的大曲有何区别,哪些物质导致了这些差异,目前尚未被科学、系统地认知。建议在今后研究中,借鉴分子感官科学研究方法,用GC-O分析白酒大曲挥发性成分,结合芳香萃取物稀释分析(aroma extract dilution analysis,AEDA)等方法确定大曲中主要香气活性成分;采用双柱保留指数比对、标准品对比等手段进行准确定性;采用外标标准曲线法、内标标准曲线法或稳定同位素稀释法(stable isotope dilution assay,SIDA)等方法进行风味物质准确定量。这将有利于深入了解大曲风味的组成及其对白酒香气的贡献,为提高大曲质量、改善成酒品质提供数据支撑。

[1]程宗志.老白干香型大曲的生产技术及工艺参数[J].酿酒科技,2006(2):52-55.

[2]傅金泉.我国酒曲的分类及其应用[J].中国酿造,1983,2(2):7-10.

[3]余乾伟.传统白酒酿造技术[M].北京:中国轻工业出版社,2010:30-75.

[4]李大和.白酒酿造与技术创新[M].第1版.北京:中国轻工业出版社,2017:21-46.

[5]肖冬光,赵树欣,陈叶福.白酒生产技术[M].第2版.北京:化学工业出版社,2011:15-50.

[6]张春林.泸州老窖大曲的质量、微生物与香气成分关系[D].无锡:江南大学,2012.

[7]ZHENG X W,TABRIZI M R,NOUT M J R,et al.Daqu-a traditional Chinese liquor fermentation starter[J].J Inst Brew,2011,117(1):82-90.

[8]姚粟.芝麻香型白酒高温大曲细菌群落多样性研究[D].北京:北京林业大学,2013.

[9]ZHENG J,ZHAO D,PENG Z F,et al.Variation of aroma profile in fermentation process of wuliangye baobaoqu starter[J].Food Res Int,2018,114:64-71.

[10]ZHANG H M,HE H K,YU X J,et al.Employment of near full-length ribosome gene TA-cloning and primer-blast to detect multiple species in anatural complex microbial community usingspecies-specific primers designed withtheir genomesequences[J].Mol Biotechnol,2016,58(11):729-737.

[11]DU H,XU Y.Determination of the microbial origin of geosmin in Chinese liquor[J].J Agr Food Chem,2012,60(9):2288-2292.

[12]ZHENG Y,ZHENG X W,CHEN J Y,et al.Effect of different Bacillus strainsontheprofileof organic acidsin a liquid culture of Daqu[J].J Inst Brew,2013,119(1-2):78-83.

[13]LIU J J,CHEN J Y,FAN Y,et al.Biochemical characterisation and dominance of different hydrolases in different types of daqu-a Chinese industrial fermentation starter[J].J Sci Food Agr,2017,98(1):113-121.

[14]WANG W Y,LIU R L,SHEN Y,et al.The potential correlation between bacterial sporulation and the characteristic flavor of Chinese Maotai liquor[J].Front Microbiol,2018,9:1435.

[15]DU H,LU H,XU Y,et al.Community of environmental Streptomyces related to geosmin development in Chinese liquors[J].J Agr Food Chem,2013,61(6):1343-1348.

[16]陈美竹.酱香白酒大曲与酿造过程酵母动态变化研究[D].贵州:贵州大学,2016.

[17]赵东,李扬华,向双全,等.顶空固相微萃取气相色谱质谱法测定曲药中的香味成分[J].酿酒科技,2006(5):92-94.

[18]范文来,张艳红,徐岩.应用HS-SPME和GC-MS分析白酒大曲中微量挥发性成分[J].酿酒科技,2007(12):74-78.

[19]张春林,敖宗华,炊伟强,等.顶空固相微萃取-气质联用快速测定大曲中的挥发性风味成分[J].食品科学,2011,32(10):137-140.

[20]LE V D,ZHENG X W,CHEN J Y,et al.Characterization of volatile compounds in Fen-Daqu-a traditional Chinese liquor fermentation starter[J].J Inst Brew,2012,118(1):107-113.

[21]胡沂淮,姜勇,戴源,等.中高温大曲中的挥发性成分分析[J].酿酒科技,2013(9):53-55.

[22]邢钢,敖宗华,王松涛,等.大曲挥发性成分动态变化研究[J].酿酒科技,2014(9):1-4,8.

[23]孟维一,黄明泉,孙宝国,等.HS-SPME结合GC-O-MS技术分析不同大曲中的香气活性化合物[J].食品工业科技,2017,38(6):54-61,78.

[24]李登勇,黄钧,丁晓菲,等.酱香型大曲的挥发性组分时空性特征的分析[J].食品与发酵工业,2018,44(7):243-249.

[25]黄家岭,廖妍俨,孙棣,等.顶空固相微萃取-气相色谱法检测白酒中吡嗪类化合物[J].中国酿造,2016,35(8):163-168.

[26]杨萍,胡萍,樊敏,等.酱香型酒曲及窖内酒醅挥发性成分的分析[J].中国酿造,2018,37(11):166-171.

[27]赵金松,朱开宪,邓波,等.大曲挥发性组分与其微生物群落相关性的分析[J].基因组学与应用生物学,2017,36(2):702-706.

[28]韩素娜,牛姣,侯建光.仰韶陶香型高温大曲中挥发性香味物质分析[J].酿酒科技,2017(2):49-53.

[29]高家坤,陆玮,汤有宏,等.基于DRAUG和奇异值分解探究大曲中挥发性组分贡献的规律[J].安徽农业科学,2016,44(23):56-59.

[30]明红梅,姚霞,周健,等.中高温浓香型大曲中挥发性香味物质分析[J].酿酒科技,2015(6):73-79.

[31]姚霞,明红梅,周健,等.十个浓香型大曲挥发性风味物质的主成分分析[J].食品研究与开发,2015,36(14):15-20.

[32]周健,郭志,明红梅,等.优质中高温浓香型大曲主要香味成分的初步研究[J].酿酒科技,2014(4):11-14.

[33]赵金松,陈泽军,吴重德,等.浓香型大曲曲块部位间微生物群落结构与风味组分差异的研究[J].酿酒科技,2013(12):9-12.

[34]汪玲玲.酱香型白酒微量成分及大曲香气物质研究[D].无锡:江南大学,2013.

[35]陈勇,陈泽军,周瑞平,等.顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法测定大曲中的挥发性组分[J].中国调味品,2013,38(2):70-75.

[36]LE V D,ZHENG X W,MA K,et al.Characterization of Fen-Daqu through multivariate statistical analysis of 1H-NMR spectroscopic data[J].J Inst Brew,2011,117(4):516-522.

[37]陈勇,陈泽军,周瑞平,等.大曲制曲过程中挥发性组分变化规律的研究[J].酿酒科技,2012(10):35-39.

[38]陈路露.口子酒大曲风味物质的初步探究[J].酿酒,2012,39(3):29-31.

[39]吕云怀,王莉,汪地强,等.不同香型白酒大曲风味物质与其产品风格特征关系的分析[J].酿酒科技,2012(7):72-75.

[40]炊伟强.大曲传统感官评价与其内在质量、理化指标的关系[D].无锡:江南大学,2010.

[41]郭兆阳,高洪波,钟其顶,等.顶空-固相微萃取测定大曲香气组分的条件优化[J].酿酒科技,2011(4):99-102.

[42]沈海月.酱香型白酒香气物质研究[D].无锡:江南大学,2010.

[43]王丽华,李建飞.超声提取和固相微萃取在提取白酒大曲成分方面的应用[J].酿酒,2010,37(5):23-25.

[44]柳军.口子窖和剑南春白酒香气物质研究[D].无锡:江南大学,2008.

[45]ENGEL W,BAHR W,SCHIEBERLE P.Solvent assisted flavour evaporation-a new and versatile technique for the careful and direct isolation of aroma compounds from complex food matrices[J].Eur Food Res Technol,1999,209(3):237-241.

[46]MO X L,XU Y,FAN W L.Characterization of aroma compounds in Chinese rice wine qu by solvent-assisted flavor evaporation and headspace solid-phase microextraction[J].J Agr Food Chem,2010,58(4):2462-2469.

[47]KIRCHHOFF E,SCHIEBERLE P.Determination of key aroma compounds in the crumb of a three-stage sourdough rye bread by stable isotope dilution assays and sensory studies[J].J Agr Food Chem,2001,49(9):4304-4311.

[48]FRAUENDORFER F,SCHIEBERLE P.Identification of the key aroma compounds in cocoa powder based on molecular sensory correlations[J].J Agr Food Chem,2006,54(15):5521-5529.

[49]STEWART A,GRANDISON A S,RYAN A,et al.Impact of the skim milk powder manufacturing process on the flavor of model white chocolate[J].J Agr Food Chem,2017,65(6):1186-1195.

[50]MAJCHER M A,KLENSPORF-PAWLIK D,DZIADAS M,et al.Identification of aroma active compounds of cereal coffee brew and its roasted ingredients[J].J Agr Food Chem,2013,61(11):2648-2654.

[51]孙宝国,吴继红,黄明泉,等.白酒风味化学研究进展[J].中国食品学报,2015,15(9):1-8.

[52]ZHANG C L,AO Z H,CHUI W Q,et al.Characterization of volatile compounds from Daqu-a traditional Chinese liquor fermentation starter[J].Int J Food Sci Technol,2011,46(8):1591-1599.

[53]季小云.功能化烯烃的胺卤化反应研究[D].南京:南京大学,2012.