酱香型白酒是中国最著名的白酒之一[1],其具有风味化合物多样性和特有的“酱香”、“烘焙香”和“焦香”[2-3]。2023年中国酱香型白酒产能达到约75万kL,销售收入超过316亿元[4]。酱香型白酒的典型特征是酱香突出,幽雅细腻,酒体醇厚,回味悠长,空杯留香持久[5-6]。传统的酱香型白酒采取独特的“12987”生产工艺,即一年为一个生产周期、两次投粮、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒[7-8]。 随着消费者需求的多样化和生产技术的提高,北方酱香型白酒近年来也受到了越来越多的关注[9]。北方酱香型白酒因为地域环境和气候的原因,将原有的工艺调整为“11765”生产工艺,即一年一个生产周期、一次投粮、七次蒸煮、六次发酵、五次取酒[10-12]。

白酒的特征香气化合物包括酯类、醇类、醛类和酸类,这些香气化合物的含量和比例最终决定了白酒的质量[13-14]。由于酱香型白酒中香气化合物组成复杂,采用直接进样的气相色谱法(gas chromatography,GC)可以实现准确定量。此外,聚类分析和正交偏最小二乘-判别分析(orthogonal partial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)等多元统计分析方法提取了样品的整体特性信息,并在不需要额外成分数据的情况下进行了分类,成功应用于白酒风味物质分析[15]。 随着生产年份的变化,酱香型白酒中的物质发生物理化学反应和化学变化,主要是通过低沸点气味物质(如含硫物质和醛)的挥发和分子间共轭,如乙醇和大分子聚集体形成水,化学变化包括氧化还原反应、酯化、水解和聚合[16-17]。目前,国内外对不同生产年份酱香型白酒的年份检测有一些研究,如GU J等[18]基于中国白酒的平滑三维荧光光谱定义了白酒的光谱距离,定量测量了两个三维荧光光谱的差异。 JIANG X等[19]通过测量陈年白酒的电化学阻抗谱,根据陈年白酒独特的胶体阻抗现象来区分陈年中国白酒。 ZHU Q等[20]研究了一种快速、简单、成本低、精度高的方法即结合丁达尔效应和化学计量学鉴定了白酒的酒龄。李贺贺等[21]通过优化有机溶剂稀释法结合气相色谱-燃烧-同位素质谱联用法, 测定白酒中乙醇的δ13C来鉴别不同生产年份的白酒。 王国祥等[22]基于Raman光谱和支持向量机(support vector machine,SVM) 回归框架建立白酒年份分析模型,鉴定不同生产年份白酒以及贮存时间。以上研究基本是对南方酱香型白酒的,然而对北方酱香型白酒感官特征和风味特征分析的进一步研究还不够充分,因此需要开展进一步的深入研究。

本研究采用气相色谱(GC)技术分析了不同生产年份酱香型白酒的香气化合物特征,借助香气活度值(odor activity values,OAV)确定了不同生产年份酱香型白酒的特征香气化合物,并通过变量重要性投影(variable importance in projection,VIP)值进一步确定了关键差异香气化合物,同时还总结了关键差异香气化合物与不同生产年份酱香型白酒感官属性的相关性,以期对改进酱香型白酒的储存、酒体品质和生产工艺具有积极意义。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

2018-2022生产年份酱香型白酒:由山东杨湖酒业有限公司提供,将样品4 ℃条件下储存。 2021-2022生产的酒样编号为YC1,2020-2021生产的酒样编号为YC2,2019-2020生产的酒样编号为YC3,2018-2019生产的酒样编号为YC4。

1.1.2 试剂

叔戊醇、2-乙基丁酸、乙酸正戊酯(色谱级,纯度均≥99.0%):上海阿拉丁生化科技有限公司;无水乙醇、氯化钠(99.8%)、氢氧化钠、浓硫酸、邻苯二甲酸氢钾、无水碳酸钠、溴甲酚绿、甲基红、酚酞(均为分析纯):生工生物工程(上海)有限公司。

1.2 仪器与设备

7890A气相色谱仪、DB-Wax毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm):美国安捷伦科技有限公司;PAL多功能自动进样器:瑞士斯特分析仪器有限公司;Millipore-Q超纯水系统:佰奥萃(天津)生物科技有限公司。

1.3 方法

1.3.1 酱香型白酒理化指标的测定

酱香型白酒的总酸、总酯、酒精度和固形物含量按照GB/T 10345—2022《白酒分析方法》测定[23]。溶液配制参照GB/T 601—2016《标准滴定溶液的制备》方法[24]。 所有指标均测定3次,取平均值。

1.3.2 酱香型白酒感官评价

选择10名经验丰富、训练有素的评委(5女5男,平均年龄23岁),在进行感官分析之前,使用酒鼻子的标准香气套件和化合物标准对评委进行培训,在温度为(20±1)℃的评委室中进行感官评价。 感官分析方法根据GB/T 33404—2016《白酒感官品评导则》[25]及前期实验略加修改后制定。采用感官模块指标,如“酱香”、“醇香”、“曲香”、“蜂蜜香”、“果香”、“花香”、“烘焙香”、“粮香”、“焦香”等香气的强度,以及“酸味”、“甜味”、“苦味”、“涩味”、“焦糊味”等口感。将不同生产年份白酒(各20 mL)装入标准白酒品酒杯中,并随机编码。感官值(sensory value,SV)采用5级评分法,从1 SV(最低强度)到5 SV(最高强度),与参照物的强度进行比较。所有分析均重复3次,取其平均值作为白酒样品的最终得分,并在雷达图中直观展示。

1.3.3 酱香型白酒中香气化合物检测方法

采用GC法测定酱香型白酒中的挥发性风味成分,GC条件:DB-WAX色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm),火焰离子检测器(flame ionization detector,FID);载气为高纯氮气(N2)(99.999%);进样口温度250 ℃;分流进样,分流比30∶1;检测器温度300 ℃;氢气流量30 mL/min;空气流量300 mL/min,尾吹气流量30 mL/min;升温程序为初始温度30 ℃,保持4 min,以3 ℃/min升温至135 ℃,保持8 min,再以15 ℃/min升温至210 ℃,保持8 min。

1.3.4 香气活度分析

OAV≥1.0表示香气化合物对整体香气的贡献很大[26],为特征香气化合物。OAV计算公式如下:

式中:C为风味物质在样品中的质量浓度,mg/L;OT代表该香气化合物的嗅觉阈值,mg/L。

1.3.5 数据分析

所有实验重复3次,使用Excel 2016处理数据。使用Origin 2018软件绘制柱状图和雷达图。 使用IBM SPSS Statistics 26进行单因素方差分析。 使用R Studio3.2.5构建了不同轮次白酒中相关风味物质的热图。 使用SIMCA 14.0进行正交偏最小二乘法分析(OPLS-DA)。通过斯皮尔曼相关分析确定关键差异香气化合物与感官属性之间的相关性,采用罗宁生物平台进行实验数据可视化(http://biomediv.cn/)。

2 结果与分析

2.1 不同生产年份酱香型白酒理化指标的测定

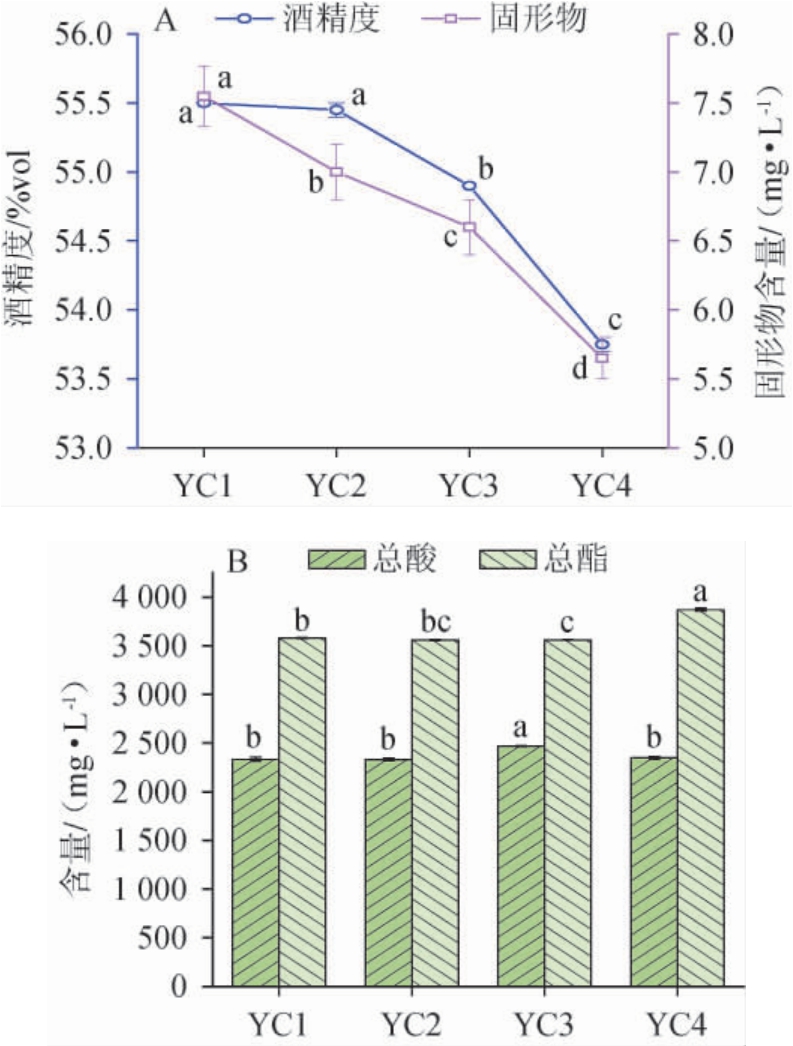

不同生产年份酱香型白酒的酒精度及总酸、总酯和固形物含量见图1。

图1 不同生产年份酱香型白酒中酒精度及固形物(A)、总酸及总酯(B)含量

Fig.1 Contents of alcohol content and solid (A), total acid and total ester (B) in sauce-flavor Baijiu with different production years

不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由图1可知,不同生产年酱香型白酒的酒精度为53.8%vol~55.5%vol,总酸含量为2 332.5~2 469.0 mg/L,总酯含量为3 559.6~3 872.0 mg/L,固形物含量为5.65~7.55mg/L。对照GB/T10781.4—2024《白酒质量要求第4部分:酱香型白酒》国家标准[27],酱香型白酒的酒精度为45.0%vol~58.0%vol,属于高度酒。 酱香型白酒中总酸含量>2.2 g/L,总酯含量>1.4 g/L,固形物含量<0.7 g/L,均超过酱香型白酒高度酒理化指标优级标准。 随着生产年份的变化,酱香型白酒的酒精度和固形物含量均显著降低(P<0.05),总酸含量变化较小,总酯含量增加。酱香型白酒中很多的成分具有氧化性或者还原性,在存放过程中,进行着一系列的氧化还原反应[28]。 醇类物质氧化为相应的醛,醛类物质再氧化为酸,酸类物质与醇类物质结合为酯,从而使酱酒中酒精含量下降,酯类物质含量增加[29]。

2.2 不同生产年份酱香型白酒的感官分析

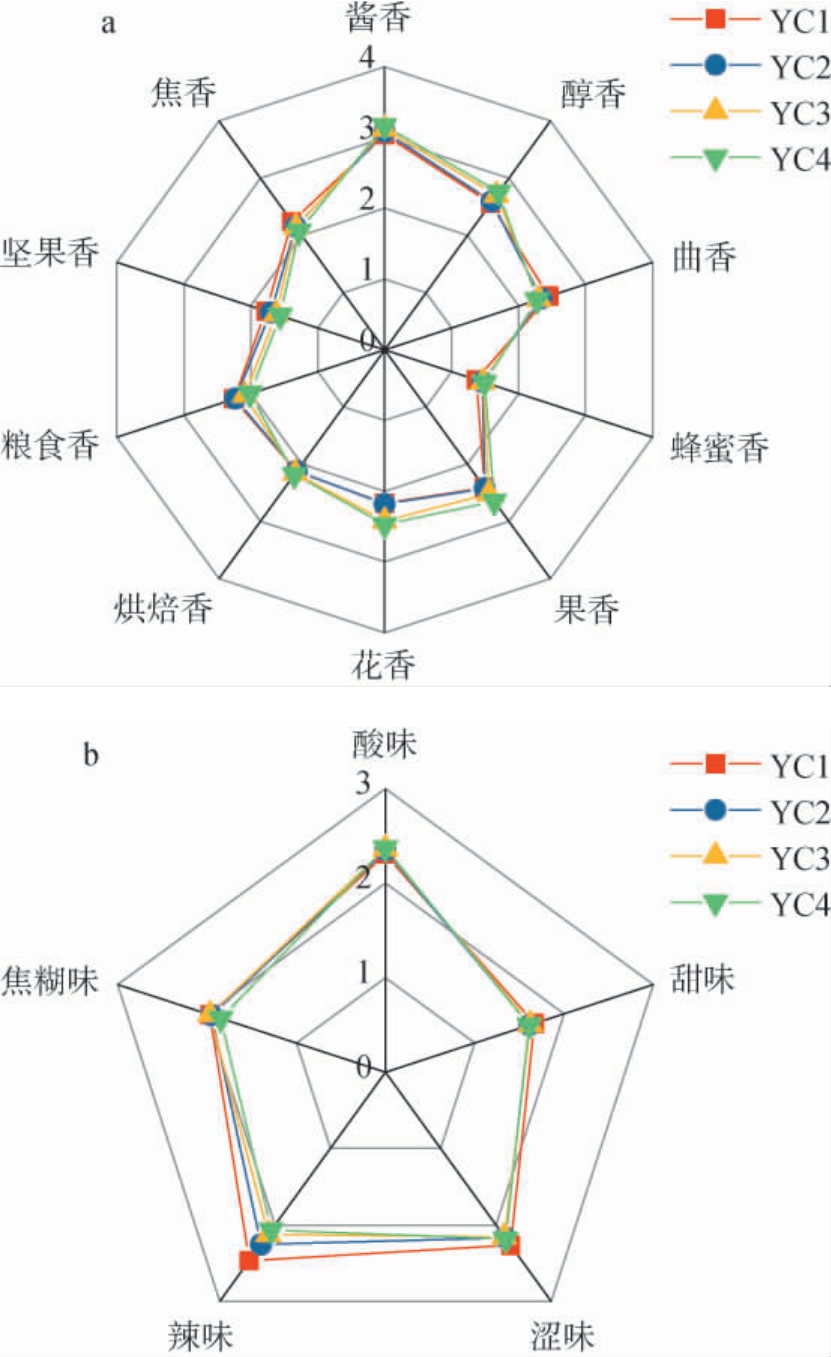

对不同生产年份的酱香型白酒进行感官定量描述性分析,将结果绘制成雷达图,结果见图2。由图2可知,酱香型白酒YC4的总体风味感官描述特征显示出更高强度的“酱香”(SV:3.17)、“醇香”(SV:2.75)、“蜂蜜香”(SV:1.49)、“果香”(SV:2.65)、“花香”(SV:2.47)。而酱香型白酒YC1中“曲香”(SV:2.45)、“粮食香”(SV:2.25)、“焦香”(SV:2.24)的强度更加明显;“烘焙香”和“坚果香”强度变化不大。 随着生产年份的变化,“酸味”(SV:2.31~2.37)强度逐渐增强,“辣味”(SV:2.47~2.07)和“焦糊味”(SV:1.97~1.84)强度逐渐减弱,“甜味”和“涩味”强度变化不明显。

图2 不同生产年份酱香型白酒的香气(a)及口感(b)感官分析

Fig.2 Sensory analysis for aroma (a) and taste (b) of sauce-flavor Baijiu with different production years

2.3 不同生产年份酱香型白酒挥发性香气化合物的差异分析

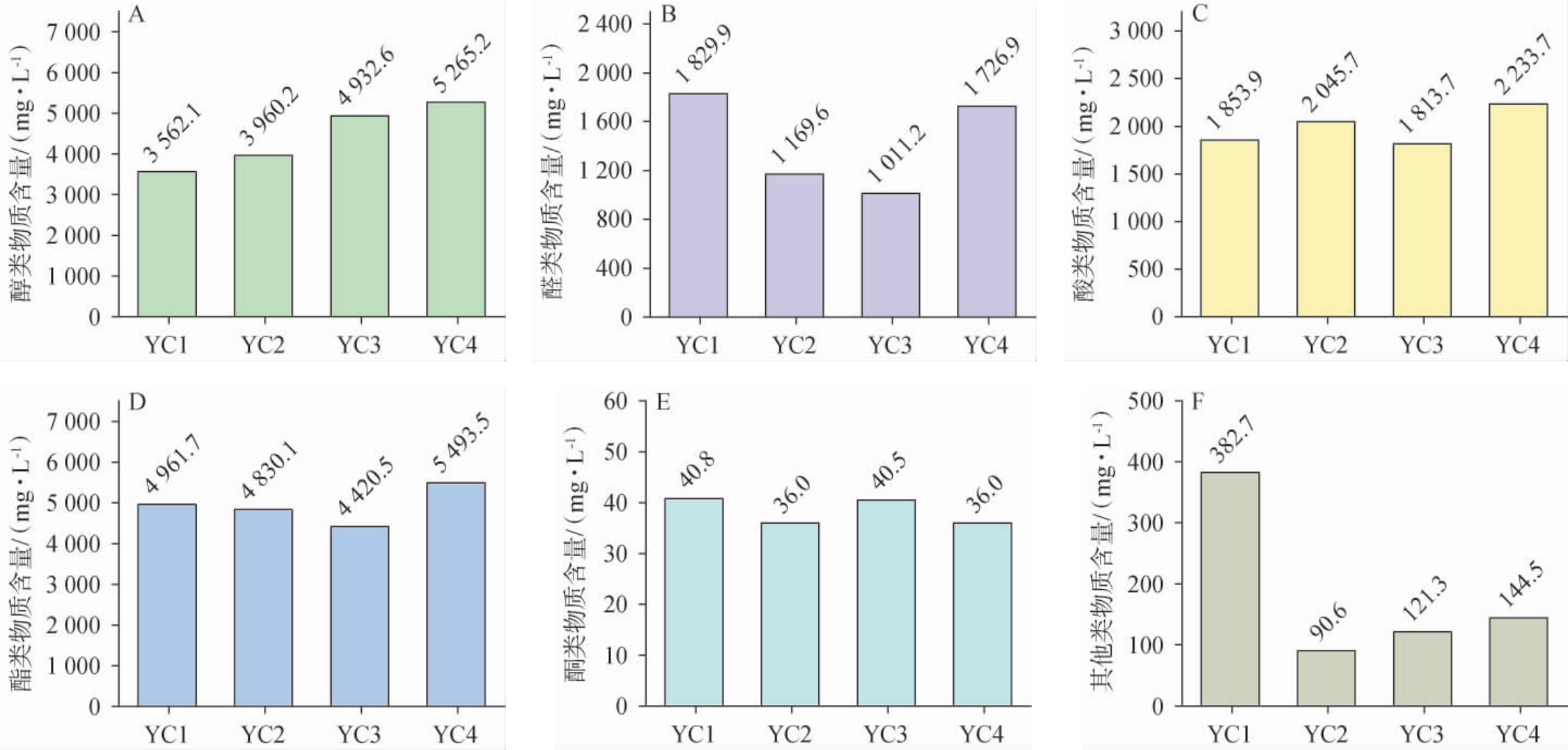

为了探究不同生产年份酱香型白酒中的挥发性香气化合物含量,采用直接进样结合GC技术对酱香型白酒挥发性香气化合物进行了定量分析,结果见图3。由图3可知,随着生产年份的变化,醇类物质呈现增加趋势,醛类、酯类和其他类物质均呈现先减少后增加趋势,这与蒲璐璐等[30]的研究结果一致。YC4的醇类物质总含量(5 265.2 mg/L)、酸类物质总含量(2 233.7 mg/L)和酯类物质总含量(5 493.5 mg/L)均最高。 醇类和酯类物质是酱香型白酒中特征香气化合物对白酒酒体风格具有重要的影响,主要呈现出醇香、花香和果香[31]。

图3 不同生产年份酱香型白酒不同种类香气化合物含量分析

Fig.3 Content analysis of different kinds of aroma compounds in sauce-flavor Baijiu with different production years

2.4 不同生产年份酱香型白酒特征香气化合物差异分析

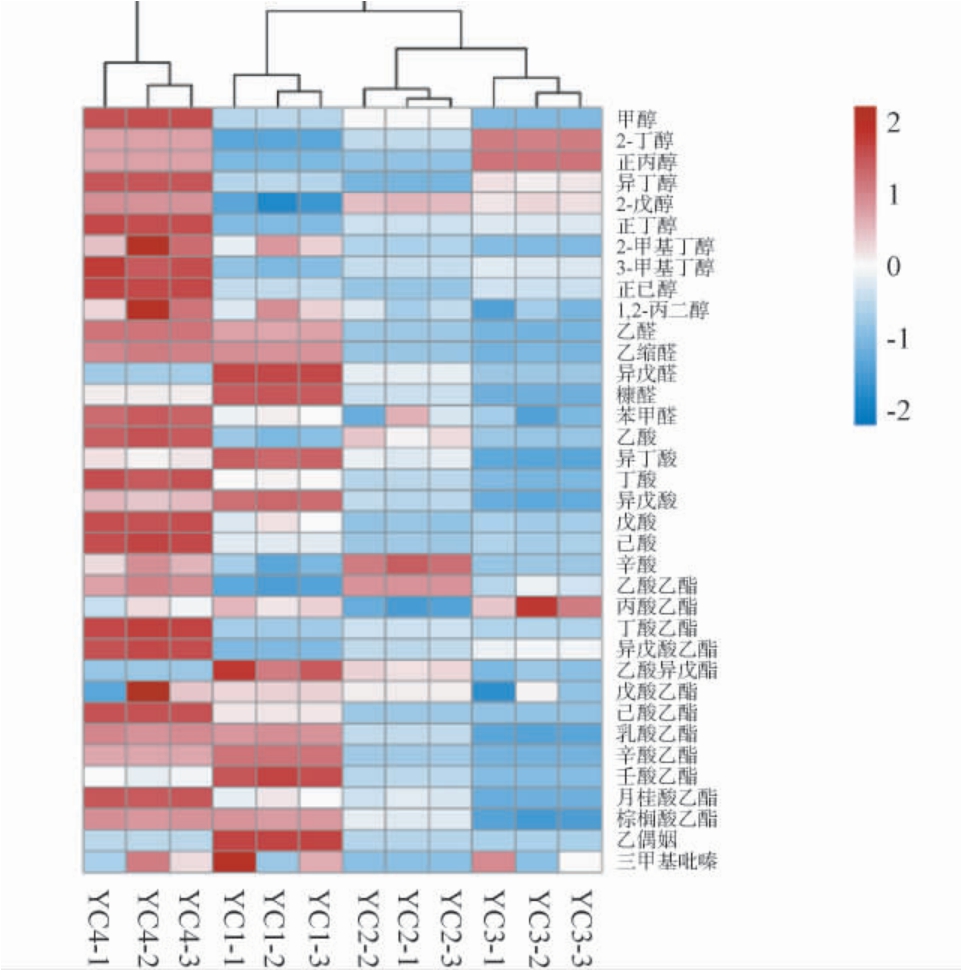

不同生产年份酱香型白酒中OAV≥1以及化合物质量浓度≥50 mg/L的特征香气化合物共有36种,其中酯类12种,醇类10种,醛类5种,酸类7种,其他香气物质2种。为了研究生产年份对酱香型白酒中特征香气化合物的影响,使用R语言绘制了不同生产年份酱香型白酒中香气化合物的含量聚类分析热图,结果见图4。由图4可知,生产年份与36种特征香气化合物之间的相关性存在显著差异(|P|>0.1,P<0.05),特征香气化合物与酱香型白酒不同生产年份的相关性较高。YC4的大多数特征香气化合物的含量是这4个生产年份中最高的,说明随着生产年份的变化,酱香型白酒中的多数特征香气物质含量也在增加,与蒲璐璐等[30]研究结果一致。

图4 不同生产年份酱香型白酒中特征香气化合物的聚类分析热图

Fig.4 Cluster analysis heat map of characteristic aroma compounds in sauce-flavor Baijiu with different production years

图中从红到蓝颜色越深代表含量越高,颜色越浅代表含量越低。

2.5 不同生产年份酱香型白酒关键差异香气化合物的分析

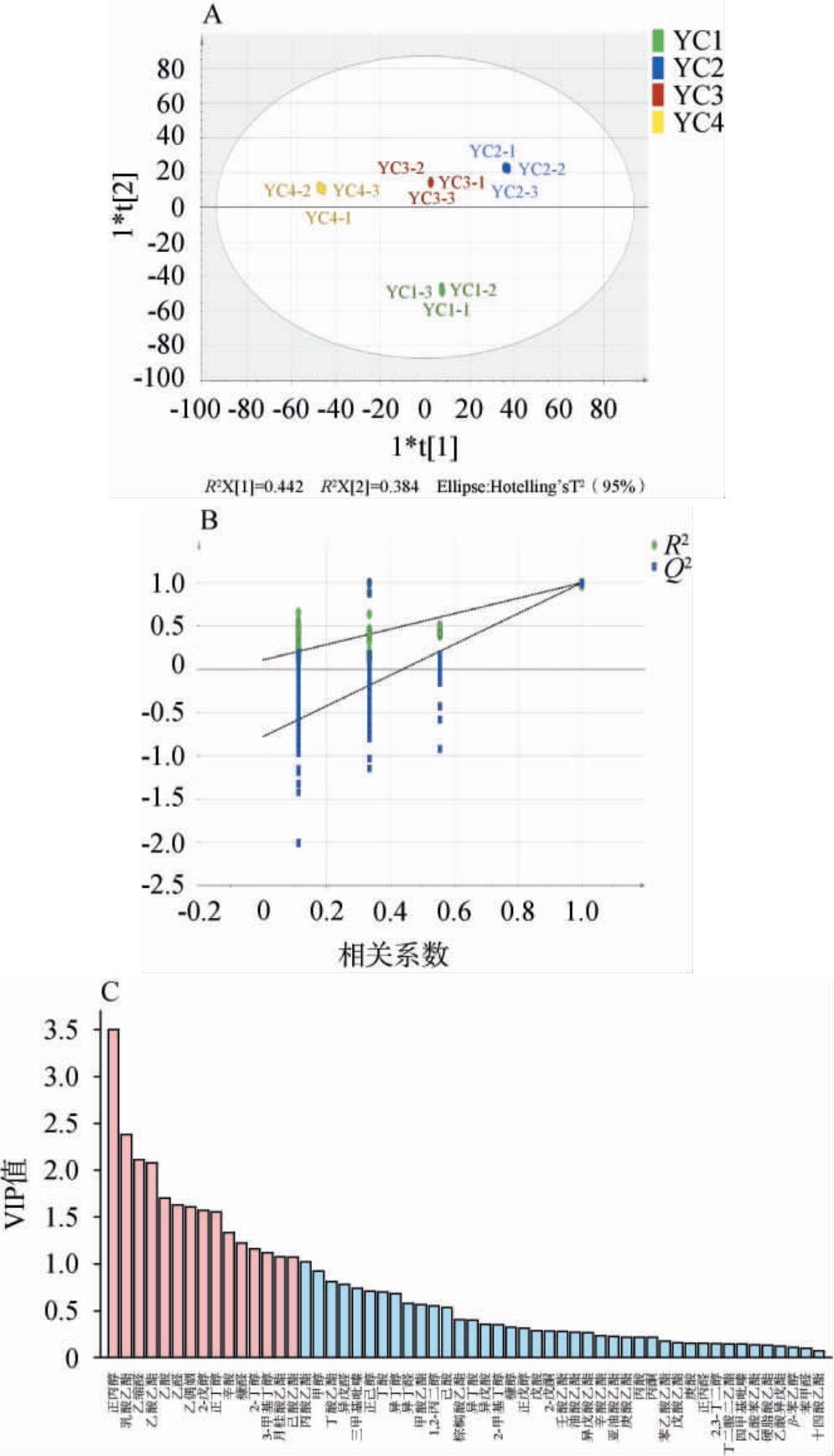

正交偏最小二乘法分析(OPLS-DA)可以用于筛选不同组之间的差异代谢物。 通过OPLS-DA分析,每种香气化合物可以得出一个VIP值,VIP值越大,代表该香气化合物对于区分不同组的贡献越大[32]。R2X[1]、R2X[2]之和是累计方差贡献率,达到0.8以上表示有较好的参考性。

为了进一步筛选出不同生产年份酱香型白酒中影响主要风味物质差异的关键和显著因素,利用OPLS-DA对特征风味物质差异进行表征,结果见图5。由图5A、图5B可知,R2X[1]和R2X[2]分别为0.442和0.384,R2X>0.8,说明该模型具有参考性,模型Q2的回归线与Y轴的截距<0,说明模型可靠,不存在过拟和现象。由图5C可知,以VIP值>1.0值为指标,鉴定出15种对不同生产年份酱香型白酒有影响的关键差异香气化合物:正丙醇、乳酸乙酯、乙缩醛、乙酸乙酯、乙酸、乙醛、乙偶姻、2-戊醇、正丁醇、辛酸、糠醛、2-丁醇、3-甲基丁醇、月桂酸乙酯、己酸乙酯。

图5 不同生产年份酱香型白酒中特征香气化合物的正交偏最小二乘法判别分析(A)、200次置换检验结果(B)和变量重要性投影值(C)

Fig.5 Orthogonal partial least squares-discriminant analysis (A),200 permutation test results (B) and variable importance in projection value (C) of characteristic aroma compounds in sauce-flavor Baijiu with different production years

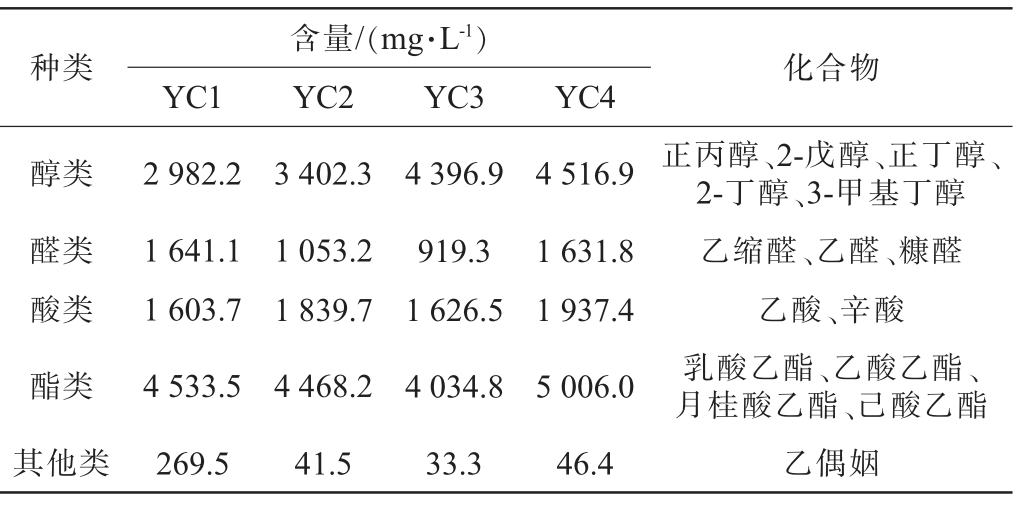

不同生产年份酱香型白酒15种关键差异香气化合物含量分析见表1。由表1可知,不同生产年份酱香型白酒中酯类关键差异香气化合物总含量最高均达到4 000 mg/L以上,其次是醇类、酸类、醛类,其他类关键差异香气化合物(乙偶姻)含量最低(<300 mg/L)。

表1 不同生产年份酱香型白酒中关键差异香气化合物含量

Table 1 Key differential aroma compounds contents in sauce-flavor Baijiu with different production years

含量/(mg·L-1)YC1YC2YC3YC4种类化合物醇类醛类酸类酯类其他类2 982.2 1 641.1 1 603.7 4 533.5 269.5 3 402.3 1 053.2 1 839.7 4 468.2 41.5 4 396.9 919.3 1 626.5 4 034.8 33.3 4 516.9 1 631.8 1 937.4 5 006.0 46.4正丙醇、2-戊醇、正丁醇、2-丁醇、3-甲基丁醇乙缩醛、乙醛、糠醛乙酸、辛酸乳酸乙酯、乙酸乙酯、月桂酸乙酯、己酸乙酯乙偶姻

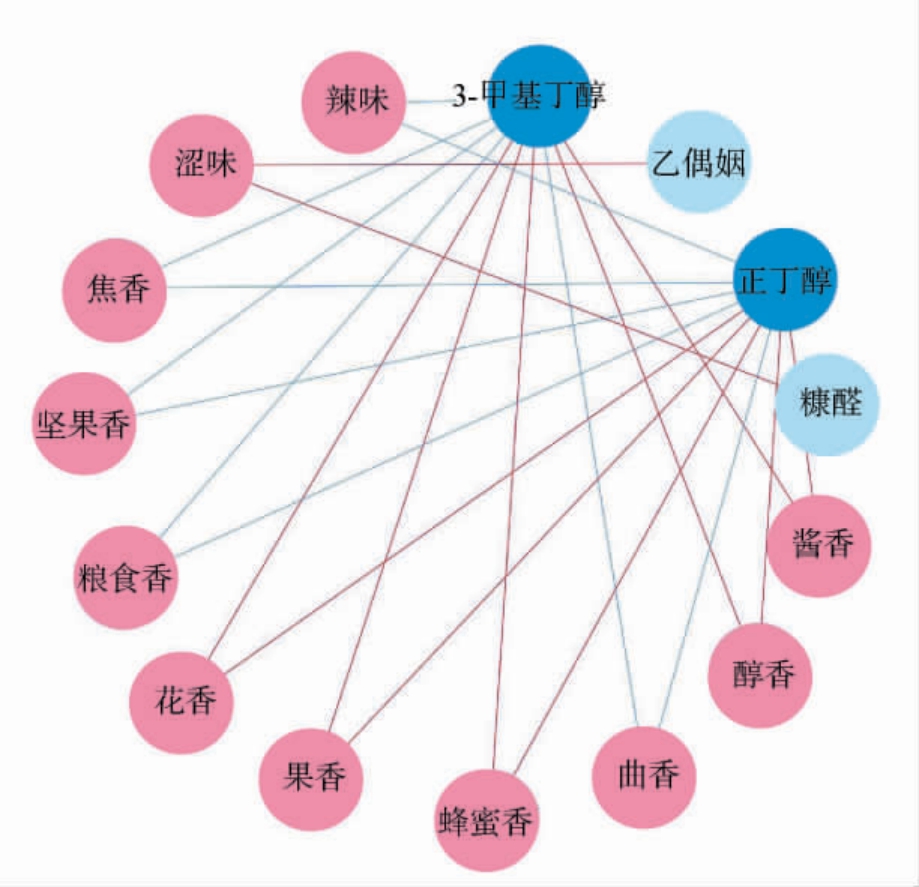

2.6 不同生产年份酱香型白酒关键差异香气化合物与感官属性的相关性分析

为了进一步探讨不同生产年份酱香型白酒与关键差异香气化合物之间的相关性。通过网络分析研究了感官属性与香气化合物之间的潜在相关性,计算了15种关键差异香气化合物与14种感官属性之间的Spearman相关系数,结果见图6。由图6可知,其中有4种关键差异香气化合物(3-甲基丁醇、乙偶姻、正丁醇、糠醛)与11种感官属性呈相关性,其余的不呈相关性。其中“酱香”、“醇香”、“蜂蜜香”、“果香”、“花香”与3-甲基丁醇和正丁醇呈显著正相关(r>0.6,P<0.05),“涩味”与乙偶姻和糠醛呈显著正相关(r>0.6,P<0.05),而“曲香”、“粮食香”、“坚果香”、“焦香”、“辣味”与3-甲基丁醇和正丁醇呈显著负相关(r<-0.6,P<0.05)。

图6 不同生产年份酱香型白酒中关键差异香气化合物和感官属性的相关性分析

Fig.6 Correlation analysis of key differential aroma compounds and sensory attributes of sauce-flavor Baijiu with different production years

红色节点表示不同生产年份酱香型白酒的感官属性,蓝色节点表示关键差异香气化合物,颜色深浅与节点数据的大小有关,颜色越深数据越大。红色的线与斯皮尔曼相关性值呈显著正相关(r>0.6,P<0.05),蓝色的线条与斯皮尔曼相关性值呈显著负相关(r<-0.6,P<0.05)。

3 结论

本研究以不同生产年份的酱香型白酒为研究对象,通过理化指标的测定发现随着生产年份的变化,酱香型白酒中酒精度和固形物含量逐渐降低,总酯含量呈增加趋势。通过感官描述性分析得到随着生产年份的变化,酱香型白酒中“酱香”、“醇香”、“花香”、“果香”强度逐渐增强,“粮食香”、“焦香”、“辣味”强度逐渐减弱。 采用直接进样结合GC、OAV分析了不同生产年份的酱香型白酒的香气化合物以及特征香气化合物,定量检测了酱酒中56种香气化合物,结果表明随着生产年份的变化醇类以及酯类呈现增加趋势。 其中,OAV≥1和含量≥50 mg/L的特征香气化合物有36种,结果表明随着生产年份的变化,特征香气化合物的含量也会增加。 通过OPLS-DA进一步分析了特征香气化合物中的关键差异香气化合物,鉴定出了15种对不同生产年份酱香型白酒有显著影响的香气化合物,其中醇类5种,醛类3种,酸类2种,酯类4种,其他风味物质1种。 感官属性和关键差异香气化合物之间的相关性分析结果表明,“酱香”、“醇香”、“蜂蜜香”、“果香”、“花香”与3-甲基丁醇和正丁醇呈显著正相关(r>0.6,P<0.05),“涩味”与乙偶姻和糠醛呈显著正相关(r>0.6,P<0.05),而“曲香”、“粮食香”、“坚果香”、“焦香”、“辣味”与3-甲基丁醇和正丁醇呈显著负相关(r<-0.6,P<0.05)。 本研究为酱香型白酒储存、品质提升提供了数据和理论支持。

[1]ZHOU J, LI X, LI S, et al.Airborne microorganisms and key environmental factors shaping their community patterns in the core production area of the Maotai-flavor Baijiu[J].Sci Total Environ,2024,912:169010.

[2]YAN Y,CHEN S,NIE Y,et al.Characterization of volatile sulfur compounds in soy sauce aroma type Baijiu and changes during fermentation by GC×GC-TOFMS, organoleptic impact evaluation, and multivariate data analysis[J].Food Res Int,2020,131:109043.

[3]TU W, CAO X, CHENG J, et al.Chinese Baijiu: The perfect works of microorganisms[J].Front Microbiol,2022,13:919044.

[4]KANG J,HU Y,JIA L,et al.Response of microbial community assembly and succession pattern to abiotic factors during the second round of lightflavor Baijiu fermentation[J].Food Res Int,2022,162:111915.

[5]CHEN H,ZHU Y,XIE Y,et al.Rapid identification of high-temperature Daqu Baijiu with the same aroma type through the excitation emission matrix fluorescence of maillard reaction products[J].Food Control,2023,153:109938.

[6]QIN D,LV S,SHEN Y,et al.Decoding the key compounds responsible for the empty cup aroma of soy sauce aroma type Baijiu[J].Food Chem,2024,434:137466.

[7]DUAN J, YANG S, LI H, et al.Why the key aroma compound of soy sauce aroma type Baijiu has not been revealed yet?[J].LWT-Food Sci Technol,2022,154:112735.

[8]朱安然,汪地强,胡建锋,等.酱香型白酒一轮次糟醅微生物群落结构及溯源分析[J].食品科学,2025,46(4):117-125.

[9]HONG J,HUANG H,ZHAO D,et al.Investigation on the key factors associated with flavor quality in northern strong aroma type of Baijiu by flavor matrix[J].Food Chem,2023,426:136576.

[10]赵娟,李宪德,王海净,等.杨湖酱香酒工艺探索与创新——11765工艺[J].酿酒科技,2021(4):79-82.

[11]霍颖玙,赵娟,李宪德,等.杨湖强化酱香麦曲的制备工艺研究[J].酿酒科技,2019(2):44-48.

[12]赵娟,周澍,王海净,等.芝麻香型白酒酿造工艺的创新发展分析[J].酿酒科技,2023(8):61-64.

[13]HUANG H, WU Y, CHEN H, et al.Identification of regional markers based on the flavor molecular matrix analysis of sauce-aroma style Baijiu[J].J Sci Food Agr,2023,103(15):7434-7444.

[14]胡春红,胡铂沅,林良才,等.酿造区域气候对酱香型白酒风味的影响[J].食品与发酵工业,2025,51(11):98-106.

[15]WANG Q, LIU K, LIU L, et al.Correlation analysis between aroma components and microbial communities in Wuliangye-flavor raw liquor based on HS-SPME/LLME-GC-MS and PLFA[J].Food Res Int,2021,140:109995.

[16]FAN C, SHI X, PAN C, et al.GC-IMS and GC/Q-TOFMS analysis of Maotai-flavor Baijiu at different aging times[J].LWT-Food Sci Technol,2024,192:115744.

[17]陈艳,王孝彦,刘冲,等.GC-MS/MS法同时测定年份酱香型白酒中19种吡嗪类和呋喃类化合物[J].中国酿造,2024,43(9):241-248.

[18]GU J,ZHANG X,CHEN G,et al.Year prediction and flavor classification of Chinese liquors based on fluorescence spectra[J].Measurement,2019,134:48-53.

[19]JIANG X,XIE Y,WAN D,et al.GUITAR-enhanced facile discrimination of aged Chinese Baijiu using electrochemical impedance spectroscopy[J].Anal Chim Acta,2019,1059:36-41.

[20]ZHU Q, ZOU J, GUO C, et al.Fast and non-invasive identification of Baijiu based on Tyndall effect and chemometrics[J].Food Chem X,2024,23:101621.

[21]李贺贺,胡萧梅,孙宝国,等.碳稳定同位素在白酒真实性中的应用[J].中国食品学报,2019,19(1):183-189.

[22]王国祥,王海燕,王虎,等.基于Raman光谱和支持向量机回归的古井贡酒年份鉴别方法[J].光谱学与光谱分析,2016,36(3):729-735.

[23]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.GB/T 10345—2022白酒分析方法[S].北京:中国标准出版社,2022.

[24]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 601—2016 化学试剂标准滴定溶液的制备[S].北京:中国标准出版社,2016.

[25]国家标准化管理委员会,国家质量监督检验检疫总局.GB/T 33404—2016 白酒感官品评导则[S].北京:中国标准出版社,2016.

[26]WEI J, DU H, XU Y.Revealing the key microorganisms producing higher alcohols and their assembly processes during Jiang-flavor Baijiu fermentation[J].Food Biosci,2024,61:104569.

[27]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.GB/T 10781.4—2024白酒质量要求第4部分:酱香型白酒[S].北京:中国标准出版社,2024.

[28]高梦昕,王德良,刘海坡,等.中国白酒年份酒的研究进展[J].食品与发酵工业,2025,51(6):336-346.

[29]王娜.基于组学技术的中国黄酒陈酿香气组分分析及酒龄识别的研究[D].无锡:江南大学,2020.

[30]蒲璐璐,戴怡凤,李豆南,等.电子鼻和气质联用技术分析不同酒龄酱香型白酒挥发性成分[J].中国酿造,2021,40(7):171-175.

[31]余小斌,黄张君,刘小刚,等.酱香型不同轮次及等级基酒的感官和风味成分特征分析[J].中国酿造,2024,43(8):61-73.

[32]ZHANG F, ZHANG J, SUN Y.Influence and metabolomic basis of an indigenous yeast CECA,from Ningxia wine region of China,on the aroma and flavor of Cabernet Sauvignon wines[J].Food Chem X,2024,23:101525.