酱香型白酒酿造过程的用曲量是所有香型白酒中最多的,其高粱与大曲的占比达到了1∶1,因此高温大曲在酱香型白酒酿造过程中除具有糖化、发酵、生香、产酶、提供微生物来源的作用外,同时还是酱香白酒发酵过程中的原料[1]。 高温大曲的生产过程主要经过原料筛选、润麦粉碎、接种母曲、加水拌合、压制成型、入仓发酵、拆仓贮存7个阶段[2-3]。母曲作为高温大曲发酵过程中的种子发酵剂,通过直接接种的方式加入到高温大曲发酵过程中,母曲中的微生物群落结构、关键挥发性风味化合物成分及酶系等都会通过接种的方式直接影响成品曲的质量和大曲批次间的稳定性[4]。高温大曲生产中由于发酵仓的空间异质性,导致分布不同层的曲胚在温度、湿度、氧气含量和二氧化碳浓度等环境因素方面均存在差异,最终形成黑曲、黄曲和白曲3种颜色和风格的高温大曲[5],其中黄曲的占比达到80%以上,黑曲和白曲的占比低于20%[6]。 这3种大曲在微生物群落结构、理化指标、酶活和风味上均有差异,白曲和黑曲感官特征主要表现为酸、苦、涩以及浓郁度,其中白曲糖化力最强,黑曲最弱,但在微生物群落组成上黑曲和黄曲中的优势菌属几乎一致,黄曲感官主要以咸、鲜为主,整体上黄曲的各项指标最适宜[7-8]。因此实际生产中筛选无异杂味且曲香纯正的优质黄曲作为母曲。 然而,目前白酒行业正面临向机械化、智能化转型的趋势,但母曲的筛选仍主要依赖经验丰富的师傅进行感官评价(如颜色、香气、手感等)。 这种主观性强、经验依赖度高、难以量化标准化的筛选方式,存在筛选结果一致性差、效率低下的缺点,无法满足企业机械化转型及大曲标准化生产的需求[9]。

因此,迫切需要建立科学的、可量化指标的母曲筛选标准。本研究以酱香大曲母曲和大曲为研究对象,探寻酱香大曲母曲与大曲在理化指标和挥发性风味化合物的差异,并通过正交偏最小二乘判别分析(orthogonal partial leastsquaresdiscrimination analysis,OPLS-DA)和差异倍数(fold change,FC)筛选出2种大曲中的关键差异挥发性风味化合物,结合冗余分析(redundancy analysis,RDA)影响不同酱香大曲的主要理化指标和关键挥发性风味化合物,为酱香大曲母曲筛选标准建立提供理论依据,并为保障和提高高温大曲质量和实现标准化生产提供新思路。旨在为解决当前依赖感官评价筛选母曲的核心矛盾提供科学支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

酱香大曲母曲与酱香大曲:均由贵州国台庄园数智酒业有限公司提供。

取样:制曲车间班长根据大曲的外观、香气及表皮颜色和断面将出仓曲分为母曲和酱香大曲,具体筛选标准见表1。秋、冬季分别选取6~8个发酵仓,每个发酵仓内选取3~5块出仓曲,每块曲取4个角和中间随机部位最终混合成一个样。母曲(编号为M1~M20)和酱香大曲(编号为F1~F20)各取20个样品,分别粉碎后放-40 ℃冰箱中,备用。

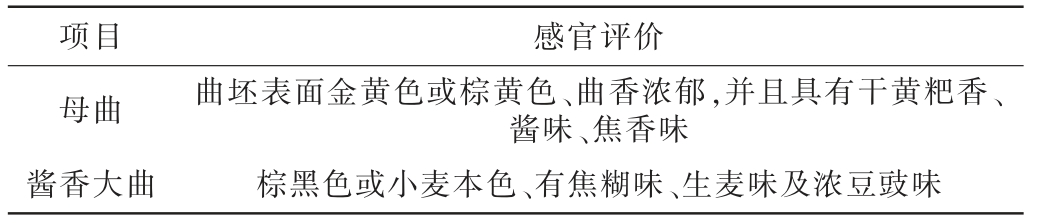

表1 酱香大曲与母曲感官评价结果

Table Sensory evaluation results of sauce-flavor Daqu and Muqu

项目感官评价母曲酱香大曲曲坯表面金黄色或棕黄色、曲香浓郁,并且具有干黄粑香、酱味、焦香味棕黑色或小麦本色、有焦糊味、生麦味及浓豆豉味

1.1.2 化学试剂

2-辛醇标准品(纯度≥98%):上海麦克林生化科技股份有限公司;氢氧化钠(分析纯)、淀粉(生化试剂)、葡萄糖(分析纯):上海国药化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

ACS-6KG电子计重秤:永康市五鑫衡器有限公司;8890-5977B气相色谱-质谱联用仪(gaschromatography-mass spectrometry,GC-MS)、HP-INNOWAX(60 m×0.25 mm×0.25 μm)色谱柱、5610-5874顶空固相微萃取装置(headspace solid-phase microextraction,HS-SPME)、50/30 μm VAB/CAR/PDMS固相微萃取头:美国安捷伦公司;HWS-26恒温水浴锅:上海一恒科学仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 理化指标的检测

大曲水分、酸度、糖化力的测定:参照QB/T 4257—2011《酿酒大曲通用分析方法》;大曲中的类黑素含量测定:参考王凡等[8]的方法。

1.3.2 挥发性风味化合物的检测

HS-SPME条件:使用50/30 μm VAB/CAR/PDMS固相微萃取头进行香气物质的提取。取2 g大曲样本,20 μL 2-辛醇(内标,质量浓度8.279 4 μg/g)于20 mL顶空进样瓶中;在65 ℃条件下,平衡时间5 min。吸附样本前,SPME纤维头在250 ℃条件下老化10 min;将老化后的SPME转移至孵育室,在65 ℃条件下吸附60 min;吸附结束后,将SPME转移至GC进样口,在250 ℃条件下解吸5 min;进样后,SPME纤维头在250 ℃条件下老化10 min。

GC条件:HP-INNOWAX色谱柱(60m×0.25mm×0.25μm),进样口温度250 ℃,载气为高纯氦气,柱流量1 mL/min,分流进样,分流比为1∶5。 起始温度40 ℃,保持2 min,以3 ℃/min升至100℃,保持2min,之后以5℃/min升至230℃,保持10min。

MS条件:电子电离(electron ionization,EI)源,离子源温度250 ℃,传输线250 ℃,质谱扫描范围为35~550 m/z。

定性定量分析:通过质谱解析与美国国家标准与技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)数据库20谱库进行初步检索,筛选出匹配度大于80%的风味化合物并结合保留指数(retention index,RI)和标准品定性[10]。采用内标法进行定量分析。

1.3.3 数据处理与统计分析

采用Excel 2013对数据进行初步整理,在https://www.genescloud.cn/login网站上对数据进行显著性分析,并对理化指标及关键挥发性风味化合物含量的箱线图进行绘制。通过偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)筛选不同酱香大曲中的关键差异挥发性风味化合物,采用RDA分析探究不同酱香大曲理化性质、挥发性风味化合物之间的相关性及对大曲等级划分的影响,通过R version 4.1.3包和Ggplot2包完成。

2 结果与分析

2.1 理化指标分析

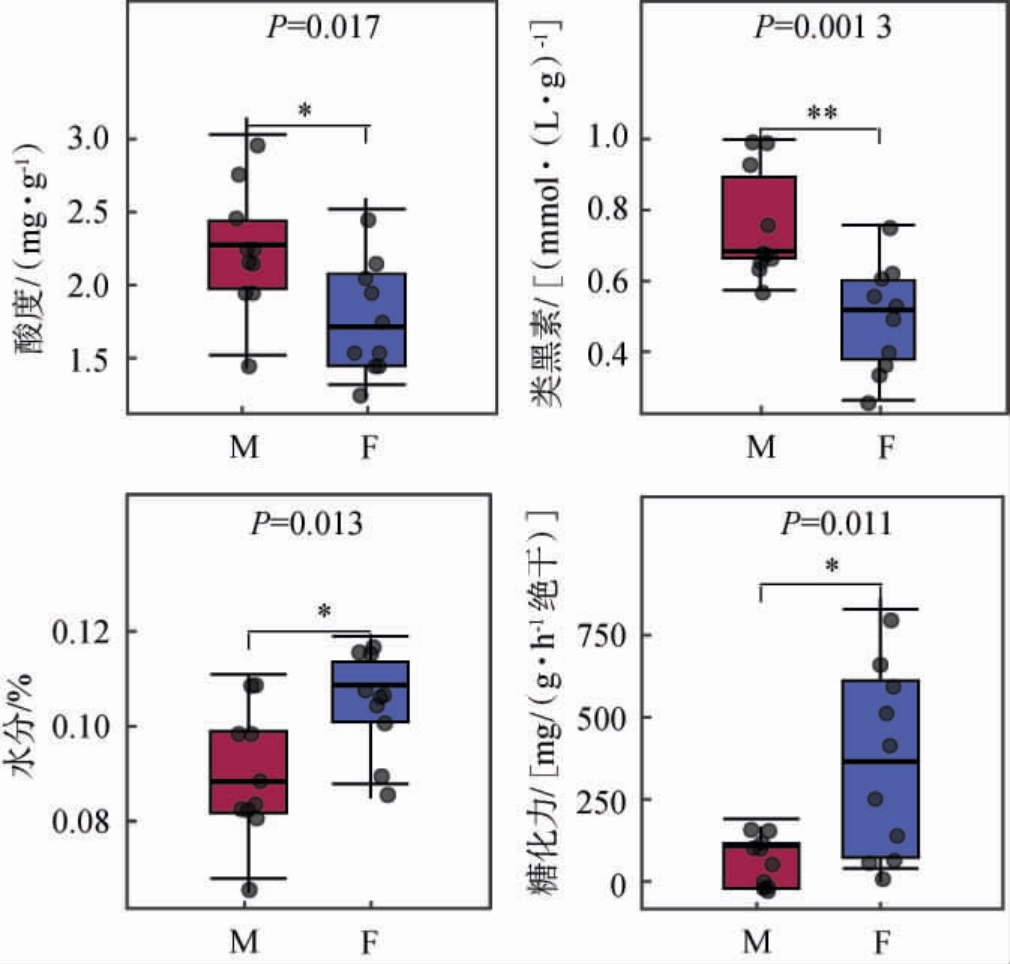

大曲的理化指标是评价大曲质量的重要判断依据之外,还能间接的反映大曲在发酵仓内发酵情况。对母曲和大曲的水分、酸度、糖化力和类黑素进行检测,结果见图1。大曲中的酸度主要来源于乳酸菌等产酸菌代谢产生以及蛋白质和脂肪的降解[12],母曲的酸度(2.30±0.13 mg/g)显著高于大曲(1.83±0.12 mg/g)(P<0.05)。类黑素是大曲原料中的游离氨基与羰基化合物在高温条件下经过美拉德反应后生成的一类棕褐色的杂环类化合物,其含量能表征曲块色泽的深浅及香气的浓郁程度,进而来判断曲药的质量。 母曲[(0.76±0.05)mmol/(L·g)]的类黑素含量极显著高于大曲[(0.50±0.05)mmol/(L·g)](P<0.01),表明母曲在发酵过程中发生的美拉德反应较强烈,导致母曲的颜色更深风味更浓郁,这与ZHU Q等[11]的研究结果一致。母曲水分含量(9.1±0.43)%显著低于大曲(10.8±0.36)%(P<0.05),但均满足大曲水分<13%的要求[12],说明母曲中微生物生长代谢较旺盛产生的生物热较多,从而水分挥发较快。 大曲中的糖化力与曲霉属(Aspergillus)、根霉属(Rhizopus)和红曲霉属(Monascus)等霉菌的代谢相关[13],母曲糖化力[(94.99±23.30)mg/(g·h)]显著低于大曲[(382.92±89.73)mg/(g·h)](P<0.05),这是由于母曲的高酸度、低水分的特征抑制了真菌的生长,导致母曲的糖化酶活力显著低于大曲。

图1 2种大曲的理化指标检测结果

Fig.1 Detection results of physicochemical indexes of 2 kinds of Daqu

“*”为差异显著(P<0.05),“**”为差异极显著(P<0.01)。

综上,大曲与母曲的理化指标存在显著差异,与大曲相比,母曲表现出高酸度、高类黑素、低水分、低糖化力的特点,这与表明2种大曲中的微生物的总体代谢水平差异较大[14],其中母曲中的产酸菌等细菌微的生长代谢及美拉德反应较强烈,而真菌的生长代谢会受到影响。

2.2 挥发性风味化合物分析

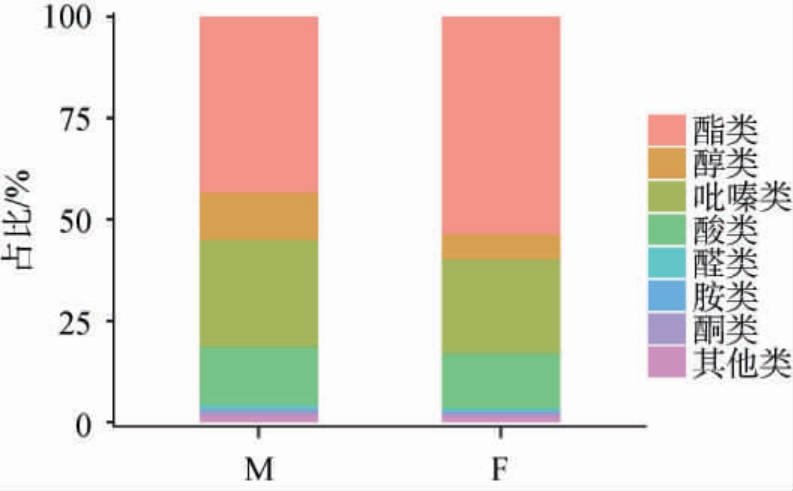

高温大曲在酱香型白酒酿造过程中具有投粮、产酒、生香、产酶的作用,大曲中的挥发性风味化合物会通过酒醅的发酵、蒸馏从而影响白酒风格特征,因此对大曲中的挥发性风味化合物进行分析不仅能判断大曲质量的好坏,还能对白酒的风味进行溯源分析[7,15]。2种大曲各类别挥发性风味化合物占比结果见图2。

图2 2种大曲各类别挥发性风味化合物占比

Fig.2 Proportion of various volatile flavor compounds of 2 kinds of Daqu

采用顶空气固相微萃取-气相色谱-质谱(HS-SPMEGC-MS)在2种大曲中共检测出98种挥发性风味化合物,包括酯类25种、醇类11种、吡嗪类10种、醛类6种、胺类3种、酮类5种及其他类7种,2种大曲共有挥发性风味化合物55种,母曲特有风味化合物11种,大曲特有风味化合物21种。 酯类化合物中,母曲特有3种,包括乙二醇二丁酸酯、十三酸甲酯和棕榈酸乙酯,赋予母曲烟草味和奶香味。 醛类化合物中,母曲特有2种,包括2-甲基丁醛(咖啡和巧克力香)和苯甲醛,其中苯甲醛是黑曲中的主要醛类物质和重要香气活性成分之一[16]。 胺、酮类化合物中,母曲中分别特有1种(丙酰胺)和3种(2-丁酮、2-十二烷酮和单甲基呋喃酮)。 其他类化合物中母曲特有2种,包括2,2,4,4-四甲基四氢呋喃和2,5-二甲基嘧啶,作为美拉德反应有机杂环类中间产物,赋予母曲焙烤香、坚果香和焦香[11]。 大曲中特有的其他类挥发性风味化合物包括二甲基二硫、2-乙酰基吡咯和1-叔丁基吡咯,其中二甲基二硫是大曲和白酒中的典型的异味物质,主要表现为臭鸡蛋味、腐烂洋葱味,1-叔丁基吡咯会给白酒带去生青味、会有生土豆味、土壤味[17]。

由图2可知,母曲中酯类占比为43.43%、醇类占比11.61%、吡嗪类占比26.42%、酸类占比14.43%、醛类占比0.95%、酮类占比1.49%、其他类占比1.66%;大曲中的酯类占比为53.68%、醇类占比6.25%、吡嗪类占比23.21%、酸类占比13.53%、醛类占比0.69%、酮类占比1.31%、其他类占比1.34%。酯类、吡嗪类、酸类和醇类这四类物质为高温大曲中的主要挥发性风味化合物,酯类物质在高温大曲中含量最高、物质种类最丰富。 母曲中的醇类物质和吡嗪类物质的占比高于大曲,分别较大曲高5.36%和3.22%。醇类物质主要是由原料中的氨基酸、酮类、糖类物质在发酵过程中降解生成的,是大曲中重要的呈香物质,一般将其描述为水果和花香类气味[18]。吡嗪类物质具有明显的焦香、坚果香和炒芝麻香,是大曲中重要的挥发性风味化合物组成成分[19]。

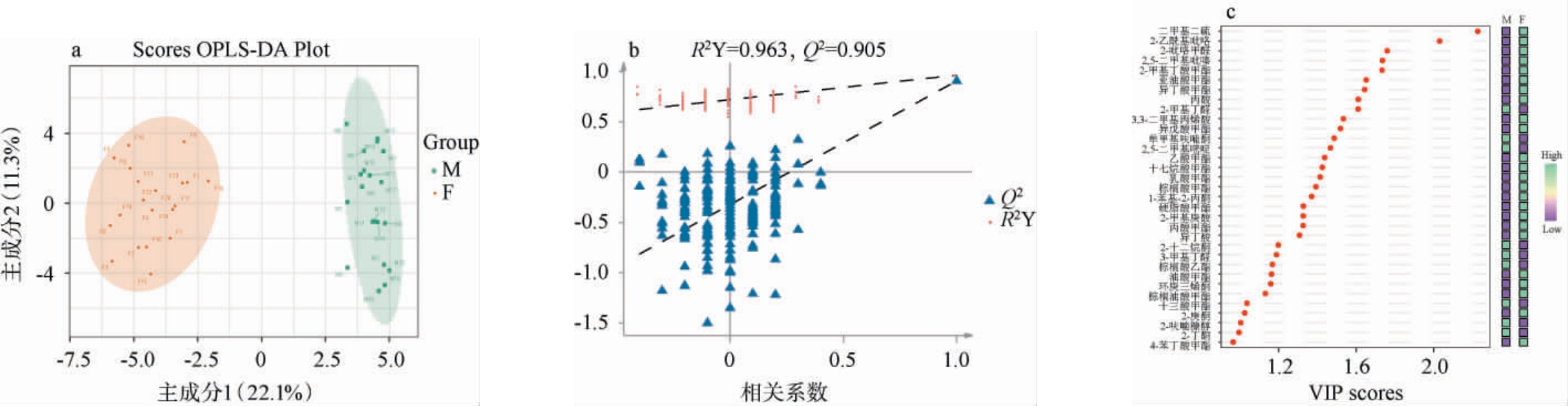

2.3 挥发性风味化合物计量学分析

正交偏最小二乘判别分析(orthogonal PLS-DA,OPLSDA)是一种具有监督性质的多变量统计判别分析方法,综合了PLS-DA和正交信号过滤(orthogonal signal correction,OSC)技术,能够将与预先设定的和分类无关的信息最大程度的从原始矩阵中分离,使组间样本分离效果更佳,组内差异弱化,组间差异最大化凸显[20]。 为了分析母曲和之间的挥发性风味化合物差异,利用OPLS-DA对2种大曲的挥发性风味化合物进行分析。2种大曲挥发性风味化合物正交偏最小二乘分析、置换检验结果及变量重要性投影值结果见图3。由图3a可知,根据OPLS-DA模型将2种大曲的风味进行很好的划分,母曲在该模型的1、4象限,大曲在该模型的2、3象限内,说明母曲和大曲的挥发性风味化合物差异较大。 由图3b可知,该模型的因变量解释能力R2Y=0.963,预测能力Q2=0.905,同时对R2和Q2进行200次置换检验,Q2的回归线在纵坐标上的截距<0,说明该模型不存在过拟合的现象,表明建立的OPLS-DA模型可靠。进一步基于变量投影重要性(variable important in the projection,VIP)值,以VIP≥1为依据筛选2种大曲之间的差异挥发性风味物质。 由图3c可知,共筛选择出30种差异挥发性风味物质(VIP≥1),分别是乙酸甲酯、丙酸甲酯、异丁酸甲酯、2-甲基丁酸甲酯、异戊酸甲酯、乳酸甲酯、十三酸甲酯、棕榈酸甲酯、棕榈油酸甲酯、棕榈酸乙酯、十七烷酸甲酯、硬脂酸甲酯、油酸甲酯、亚油酸甲酯、2-呋喃糠醇、2,5-二甲基吡嗪、2-甲基庚酸、丙酸、异丁酸、3,3-二甲基丙烯酸、3-甲基丁醛、2-吡咯甲醛、2-甲基丁醛、2-十二烷酮、单甲基呋喃酮、环庚三烯酮、2-庚酮、2,5-二甲基嘧啶、二甲基二硫、2-乙酰基吡咯。进一步以log2 FC≥1,VIP≥1,P<0.05为标准筛选关键差异挥发性风味化合物(VIP≥1,P<0.05)[21],共筛选出13种差异挥发性风味化合物(VIP≥1,P<0.05),包括乙酸甲酯、丙酸甲酯、异丁酸甲酯、2-甲基丁酸甲酯、异戊酸甲酯、棕榈酸甲酯、棕榈油酸甲酯、十七烷酸甲酯、亚油酸甲酯、2-呋喃糠醇、异丁酸、3,3-二甲基丙烯酸、3-甲基丁醛,是2种大曲的关键差异挥发性风味化合物。

图3 2种大曲挥发性风味化合物正交偏最小二乘分析得分图(a),置换检验结果(b),变量重要性投影值(c)

Fig.3 Orthogonal partial least squares analysis score plot (a) of volatile flavor compounds, results of the permutation test (b),

variable importance in the projection values (c) of 2 kinds of Daqu

2.4 关键差异挥发性风味化合物分析

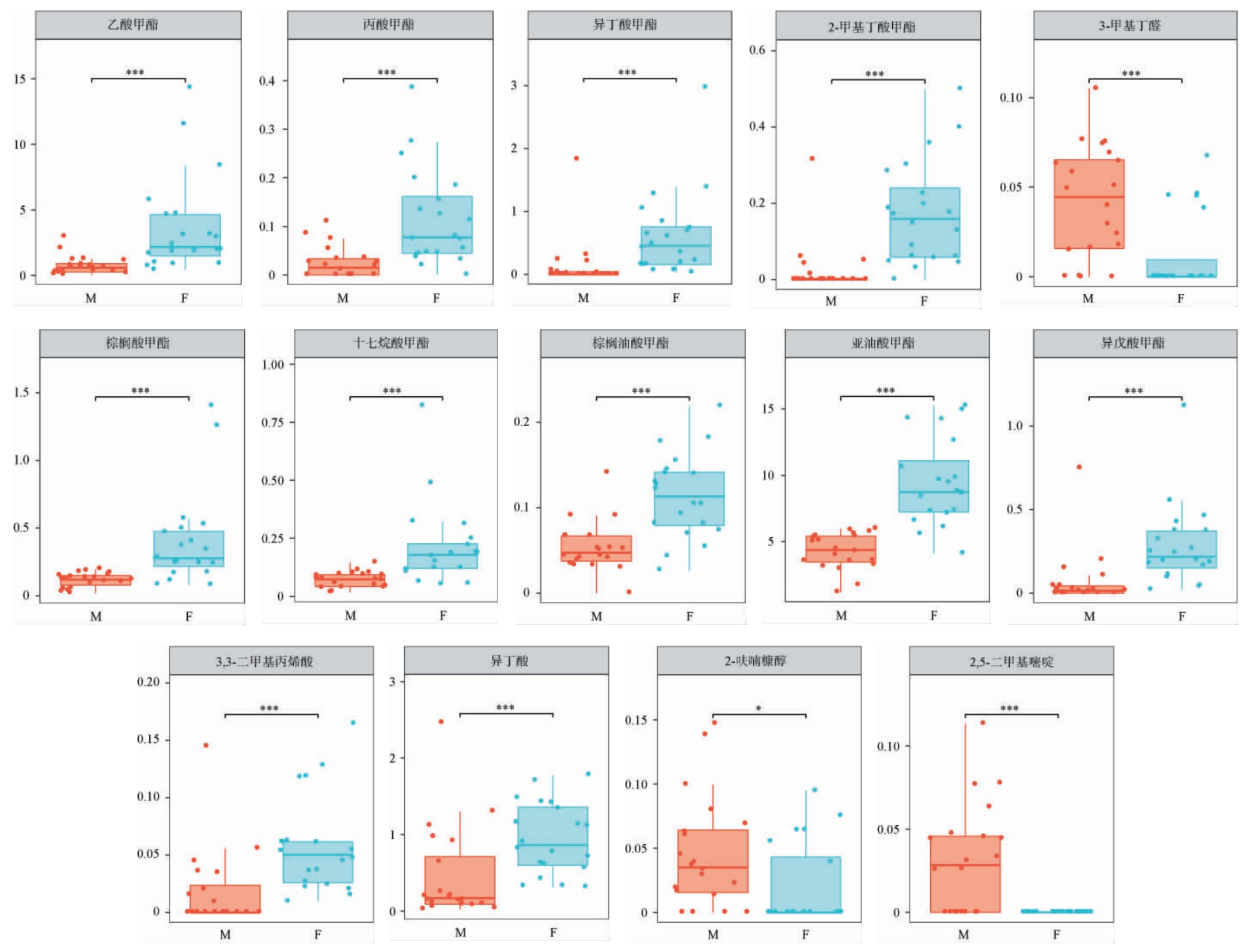

进一步对筛选出的13种关键差异挥发性风味化合物进行单因素方差分析,结果见图4。 由图4可知,除2-呋喃糠醇含量在2种大曲中差异显著外(P<0.05),其余12种关键差异挥发性风味化合物在2种大曲中差异高度显著(P<0.001)。乙酸甲酯、丙酸甲酯、异丁酸甲酯、2-甲基丁酸甲酯、异戊酸甲酯、棕榈酸甲酯、棕榈油酸甲酯、十七烷酸甲酯、亚油酸甲酯等9种甲酯类物质在大曲中含量较高,主要以乙酸甲酯和亚油酸甲酯为主,乙酸甲酯具有有较强的醋酸气味,亚油酸甲酯气味表现为脂肪臭,味略涩,似芝麻香。酸类物质中异丁酸和3,3-二甲基丙烯酸的含量在大曲中较突出,酸类物质主要是由微生物利用蛋白质、脂肪、淀粉等有机物代谢产生的,适当的酸能增加酒体的爽净度,含量较多时会呈现酸臭和汗臭味,最终会导致大曲呈现酸腐味[22]。母曲中3-甲基丁醛、2-呋喃糠醇的含量显著高于大曲。这与柳习月[23]的研究结果一致。黄曲中的3-甲基丁醛含量较高,而黑曲和白曲中在呋喃、糠醛等物质含量较高。3-甲基丁醛具有微弱苹果香,坚果味、焦香,2-呋喃糠醇具有焦糖香、吐司香、甜香、药味、花香、焙烤香和极淡的咖啡味[24]。这2种物质能赋予母曲焙烤香、坚果香和焦香。

图4 2种大曲关键差异风味化合物含量箱形图

Fig.4 Box plots of key differential flavor compounds contents

“*”表示差异显著(P<0.05);“***”表示差异高度显著(P<0.001)。

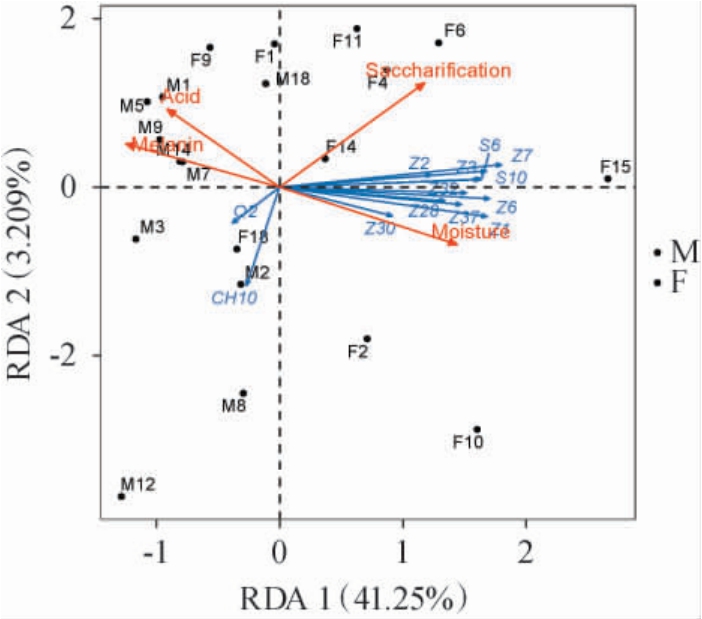

2.5 理化指标与关键挥发性风味化合物的相关性分析

RDA分析可以将样本和环境因子反映在同一个二维排序图上,可以直观地看出它们之间的关系。通过RDA分析2种大曲的理化指标、关键挥发性风味化合物和样品之间的相关性,结果见图5。RDA图中箭头之间的夹角代表它们之间相关性的大小,锐角表示两个因素正相关,直角为不相关,钝角时为负相关;射线越长,表明该因素对样品分布的影响作用越大。由图5可知,糖化力与水分、乙酸甲酯、丙酸甲酯、异丁酸甲酯、2-甲基丁酸甲酯、异戊酸甲酯、棕榈酸甲酯、棕榈油酸甲酯、十七烷酸甲酯、亚油酸甲酯等9种甲酯类物质呈正相关,且与大曲具有较强的相关性。类黑素与酸度、3-甲基丁醛、2-呋喃糠醇呈正相关,并且与母曲具有较强的相关性。

图5 关键差异风味化合物、理化指标和两种大曲之间的冗余分析结果

Fig.5 Redundancy analysis results among key differential flavor compounds, physicochemical indexes and 2 kinds of Daqu

红色箭头为理化指标;蓝色蓝色为风味化合物;红色点为母曲;蓝色点为非母曲。

美拉德反应前期,还原糖和氨基酸在高温和酸性条件下进行羰氨反应,生成席夫碱,再经分子重排和裂解形成中间产物(二羰基化合物),随着反应深化,中间产物进一步聚合形成类黑素。类黑素的含量与曲块颜色深度呈正相关,同时作为风味前体,在后续酿酒发酵中分解产生酱香标志性的焦糊香、烘焙香[25]。 酱香大曲原料(小麦)中的半纤维素在高温下分解为戊糖,经美拉德反应初期脱水环化生成糠醛,再被微生物(如酵母)或还原性物质还原为2-呋喃甲醇,能够赋予母曲甜香、焦糖香及坚果香,也是酱香白酒“幽雅细腻”风味的核心成分之一[26]。高温下,美拉德反应生成的活性二羰基化合物(如乙二醛)与亮氨酸(支链氨基酸)发生Strecker降解,脱羧脱氨生成3-甲基丁醛,3-甲基丁醛进一步转化为异戊醇(醇香)和异戊酸乙酯(菠萝香、酯香),构成酱香酒体“醇厚丰满”的骨架[27]。

酱香大曲的高温制曲工艺及乳酸菌等产酸菌代谢产生的有机酸加速美拉德反应进程,氨基酸与还原糖发生缩合、环化等反应,生成类黑素。酱香型大曲的高温制曲工艺加速了美拉德反应的进程,驱动了类黑素累积(色泽+焦香前体)的同时加速了戊糖降解定向生成2-呋喃甲醇(焦糖香);也为Strecker降解反应提供了反应底物-二羰基化合物使亮氨酸转化为3-甲基丁醛(果香前体)。四者协同构成母曲“色、香、味”的物质基础,并通过工艺参数(温度、水分、微生物)实现精准调控。

3 结论

本研究对母曲和大曲的水分、酸度、糖化力和类黑素4种理化指标进行检测,母曲的理化指标表现出低水分、低糖化力和高酸度、高类黑素的特征。通过HS-SPME-GC-MS分析2种大曲中的挥发性风味化合物,共检测出98种挥发性风味化合物,酯类(43.43%~53.67%)、吡嗪类(23.61%~16.42%)、酸类(13.53%~13.43%)和醇类(6.25%~11.61%)为高温大曲中的优势挥发性风味化合物,其中母曲中的醇类物质和吡嗪类物质的占比高于大曲。OPLS-DA分析结果显示,母曲和大曲中挥发性风味化合物存在较大差异,共筛选出13种关键差异挥发性风味化合物(VIP≥1,P<0.05)。对这13种关键差异挥发性风味化合物含量进行显著性分析,除2-呋喃糠醇含量在2种大曲中差异显著外(P<0.05),其余12种关键差异挥发性风味化合物在2种大曲中差异高度显著(P<0.001)。母曲中的2-呋喃糠醇、3-甲基丁醛的含量显著高于大曲(P<0.05),乙酸甲酯、丙酸甲酯、异丁酸甲酯、2-甲基丁酸甲酯、异戊酸甲酯、棕榈酸甲酯、棕榈油酸甲酯、十七烷酸甲酯、亚油酸甲酯等9种甲酯类和2种酸类物质异丁酸和3,3-二甲基丙烯酸显著低于大曲(P<0.05)。对4种理化指标和13种关键风味化合物进行RDA分析,说明母曲与类黑素、酸度、3-甲基丁醛、2-呋喃糠醇具有较强的相关性。在微生物群落结构、功能代谢途径及关键生化反应机制(如美拉德反应调控)层面的差异,从而更全面的揭示其代谢机理。

[1]冯智伟,郭松波,孙朋朋,等.酱香型白酒高温大曲贮曲过程理化性质与微生物演替规律分析[J].中国酿造,2024,43(9):44-49.

[2]邓皖玉,许永明,陈波,等.制曲工艺关键控制点对冬季高温大曲质量的影响[J].中国酿造,2023,42(8):153-157.

[3]赵慧君,王玉荣,侯强川,等.不同成曲方式制备高温大曲的细菌菌群解析及其功能与表型预测[J].食品工业科技,2025,46(8):156-163.

[4]DU R,JIANG J,QU G,et al.Directionally controlling flavor compound profile based on the structure of synthetic microbial community in Chinese liquor fermentation[J].Food Funct,2023(114):104305.

[5]邓阿玲,唐杰,朱楚天,等.黑色型高温大曲在固态发酵过程中的微生物群落及风味化合物演替驱动机制[J].食品科学,2024,45(23):102-112.

[6]安凯园,王瑞鑫,郭莹,等.基于原位发酵探究不同颜色高温大曲对酱香型白酒发酵过程的影响[J].食品与发酵工业,2025,51(9):160-168.

[7]丁润月,李姝,魏阳,等.不同颜色高温大曲形成机理及特性差异研究进展[J].食品与发酵工业,2025,51(11):376-384.

[8]王凡,山其木格,卢君,等.基于红外光谱技术的高温大曲模式识别与类黑素快速定量[J].现代食品科技,2024,40(9):1-9.

[9]崔新莹,吕志远,张梦梦,等.基于主成分分析法的中高温大曲香气物质评价模型的建立[J].食品安全质量检测学报,2023,14(7):279-287.

[10]谭笑,余佶,雷鹏,等.基于HS-SPME-GC-MS的不同生产月份馥郁香型白酒酿造用大曲挥发性成分分析[J].食品与机械,2024,40(8):40-48.

[11]ZHU Q, CHEN L Q, PU X X.The differences in the composition of maillard components between three kinds of sauce-flavor Daqu[J].Fermentation,2023,9(9):860-867.

[12]梁二宏,李金洋,李微微,等.3种高温大曲功能特征与微生物群落结构差异性分析[J].食品科学,2024,45(21):166-175.

[13]WANG L C,SHEN Y,WANG X.The spatial differences of the Chinese sauce aroma liquor Daqu and identification by FT-MIR spectroscopy[J].Food Control,2023(8):112-117.

[14]邓灿,高瑞杰,赵永威,等.高温大曲感官指标与理化指标、微生物群落和挥发性物质的关联[J].食品与发酵工业,2022,48(23):78-85.

[15]杨军林,田栋伟,王佳,等.超高效液相色谱-质谱-一测多评法结合质量控制图在高温大曲生产过程品控分析中的应用[J].食品与发酵工业,2024,50(8):290-302.

[16]玥罗,钟慈平,萍黄,等.直接进样气相色谱法测定白酒中17种醛类物质[J].食品与机械,2023,39(10):62-68.

[17]WANG L L,FAN S S,YAN Y,et al.Characterization of potent odorants causing a pickle-like off-odor in moutai-aroma type Baijiu by comparative aroma extract dilution analysis,quantitative measurements,aroma addition,and omission studies[J].J Agr Food Chem,2020,68(6):1666-1677.

[18]张春林,敖宗华,炊伟强,等.固相微萃取-气相色谱-质谱法分析中高温大曲发酵、贮存过程中挥发性风味成分的变化[J].食品与发酵工业,2011,37(4):198-203.

[19]李浪金,吴杰,陈江,等.高温大曲“背靠背”安曲工艺探究[J].酿酒科技,2025(8):65-68,76.

[20]王金龙,尹延顺,田栋伟,等.高温大曲挥发性风味成分检测方法的建立及应用[J].食品与发酵工业,2025,51(4):345-353.

[21]卢春霞,徐俊豪,余杰,等.HS-SPME-GC-MS/MS结合非靶向代谢组学分析涪陵榨菜发酵过程中挥发性成分[J].食品科学,2024,45(20):206-213.

[22]高传强.芝麻香型白酒风味物质及其生物活性研究[D].武汉:湖北工业大学,2017.

[23]柳习月.蛋白组学解析酱香大曲核心酶系及关键功能酶[D].无锡:江南大学,2021.

[24]胡沂淮,姜勇,戴源,等.中高温大曲中的挥发性成分分析[J].酿酒科技,2013(9):53-55.

[25]陈心雨,刘念,王超凯,等.高温大曲中美拉德反应的研究进展[J].食品与发酵科技,2023,59(6):109-112.

[26]杨婷婷,黄永光,左乾程.酱香白酒酿造过程糠醛及糠醇的时空分布规律及溯源分析[J].食品科学,2025,46(5):38-47.

[27]田红玉,孙宝国,张洁.α-二羰基类化合物与L-亮氨酸组成模型体系的Strecker降解反应研究[J].食品科学,2010,31(4):24-27.