大豆(Glycine max(Linn.)Merr.)是豆科大豆属的一年生草本植物,原产于中国,距今已有五千年栽培历史。大豆是人类食用油脂的主要来源,还含有丰富蛋白、维生素(如维生素E)和矿物质(如钾、镁、铁),对人体具有较高的营养价值。 另外,大豆还含异黄酮、皂苷等多种次生代谢物质,具有降低血清胆固醇、抗氧化等诸多保健功能[1]。

大豆常常被加工成的各种食品,如豆腐、豆浆、豆粉等,深受消费者喜爱。而酸豆乳作为大豆发酵产品中的重要一员,凭借其独特的风味和丰富的营养价值,在市场上逐渐崭露头角。 在发酵过程中,大豆含有的毒素物质可以被降解,一些难降解的物质会转变为易于被人体吸收的营养成分,微生物将复杂的大分子物质分解成简单的小分子物质,如蛋白质被微生物通过分泌的酶分解成氨基酸和肽,通过发酵使蛋白更容易被人体利用[2]。同时,微生物的自溶作用可产生豆浆中原来没有的营养成分,从而提高产品的营养价值[3-4]。这些生物化学变化,提升了大豆的可利用性[5]。

发酵食品的风味品质与微生物种类密切相关。乳酸菌是发酵食品中重要的微生物类群,其产生风味物质主要通过乳酸发酵、糖酵解、三羧酸循环、蛋白质水解、氨基酸代谢、脂类代谢等途径完成[6]。 PENG X等[2,7-8]分别利用乳酸菌发酵豆乳,发酵后醛类物质减少,醇类、酮类、酯类等物质增加,可以有效的降解豆浆中的豆腥味化合物,有效的提升酸豆乳的香味[3-4,9]。利用乳酸菌制备酸豆乳,迎合了当今发酵行业以植物基发酵为创新发展着力点的趋势[10]。而在众多乳酸菌中,凝结芽孢杆菌(Bacillus coagulans)(BC)、罗伊氏粘液乳杆菌(Lactobacillus royale)(LRL)、鼠李糖乳酪杆菌(Lactobacillus rhamnosus)(LRS)和植物乳植杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)(LP)都有着各自独特的发酵特点,四种菌均能产生有机酸,包括乳酸、乙酸等,这些有机酸在调节发酵产品的酸度、塑造独特风味以及抑制有害微生物滋生等方面发挥关键效能;均具备生成有益于人体健康物质的能力,如维生素(特别是B族维生素)以及多种酶类(像胆盐水解酶),为人体的营养摄取和肠道微生态健康提供支持;同时,在发酵进程中都会产生二氧化碳等气体,这些气体产物对发酵食品的质地、口感等品质特性产生一定影响,这些发酵特点使得它们在发酵过程中能够产生丰富多样的风味物质,满足不同发酵食品的需求,同时还具备良好的益生功能,有助于维持肠道微生态平衡,从而在食品发酵工业和生物健康领域展现出潜在的应用价值和研究意义。

本研究使用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用(headspace solid-phase microextraction-gas chromatographymass spectrometry,HS-SPME-GC-MS)仪、电子鼻、高效液相色谱(high performance liquid chromatography,HPLC)及色差仪等技术分析不同乳酸菌发酵豆乳挥发性风味物质、香气、有机酸及颜色参数差异,基于气味活度值(odor activity value,OAV)筛选关键风味物质(OAV>1),并对其进行感官评价。采用正交偏最小二乘-判别分析(orthogonal partial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)构建模型,利用变量重要性投影(variable importance in the projection,VIP)值筛选差异挥发性风味物质(VIP>1)。旨在深入了解乳酸菌发酵豆乳的风味特性,为优化酸豆乳生产工艺提供理论依据,系统解析凝结芽孢杆菌、罗伊氏粘液乳杆菌、鼠李糖乳酪杆菌及植物乳植杆菌等特征乳酸菌在豆乳发酵过程中代谢产物的形成规律,识别出对酸豆乳风味轮廓具有决定性作用的挥发性有机化合物及有机酸类物质,为改善酸豆乳的风味、提高酸豆乳的营养价值提供新的思路及参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 菌株和原料

凝结芽孢杆菌(BC)、罗伊氏粘液乳杆菌(LRL)、鼠李糖乳酪杆菌(LRS)、植物乳植杆菌(LP):市售;非转基因黄豆(大豆):长春市售。

1.1.2 化学试剂

2-辛醇(色谱纯):德国Dr试剂公司;蒽酮(分析纯):国药集团化学试剂公司;草酸、甲酸、乳酸、酒石酸、琥珀酸、富马酸等10种有机酸标准品(均为色谱纯):美国Sigma公司。 其他试剂均为国产分析纯。

1.1.3 培养基

MRS液体培养基:蛋白胨10.0 g、牛肉膏10.0 g、酵母浸粉5 g、磷酸氢二钾2.0 g、柠檬酸三胺2.0 g、无水乙酸钠5.0 g、葡萄糖20.0 g、七水硫酸镁0.20 g、无水硫酸锰0.03 g、吐温80 1.0 mL、蒸馏水1 000 mL。调整pH为6.20,121 ℃灭菌15 min。

1.2 仪器与设备

15 mL顶空萃取瓶、50/30 μm DVB/CAR/PDMS 萃取纤维头:美国Supelco公司;0.45 μm 疏水式针式过滤器:上海安普实验科技股份有限公司;DB-5MS UI毛细管色谱柱(60 m×0.25 mm,0.25 μm):美国Agilent公司;QP2010Ulta气相色谱-质谱联用仪:日本Shimadzu公司;Summit P680高效液相色谱仪:德国Dionex公司;V-2550紫外分光光度计:日本日立公司;便携式PEN3电子鼻:德国Airsense 公司;CM-5色差仪:日本Konica Minolta公司。

1.3 实验方法

1.3.1 豆浆制备

参考吕铭守等[11]制作酸豆乳的方法,并稍加修改。选用颗粒饱满、无虫害的新大豆,以豆水比1∶3(g∶mL)浸泡12 h,按照豆水比1∶5(g∶mL)放入豆浆机中打浆,得到豆浆后煮沸30 min,冷却至室温后100目滤布过滤,去除豆渣,收集滤液,添加6%白砂糖并混合均匀,即得豆浆,备用。

1.3.2 豆乳发酵

参考赵雅冉等[12]接种乳酸菌的方法,并稍加修改。将4株BC、LRL、LRS、LP乳酸菌菌种分别接种于MRS液体培养基中,37 ℃培养24 h后,进行传代。 取三代后的菌种,以4 ℃、4 000 r/min离心5 min,去除上清液,收集菌体,用无菌水洗涤3次,再补充至原体积,得到乳酸菌种子液。种子液按照3%(V/V)接种量接种至豆浆中,37 ℃恒温发酵12 h,4 ℃冷藏后熟12 h。以未接种发酵的豆浆为空白对照。

1.3.3 分析检测

(1)总糖和总酸

总糖含量测定:采用硫酸-蒽酮法[13];总酸含量测定:采用酸碱中和法[14]。

(2)颜色参数

颜色参数测定:使用CM-5全自动色差仪[15]。在D65/10°的条件下进行酸豆乳颜色参数检测,测定指标为亮度(L*值)、红绿度(a*值)(正值表示红色值,负值表示绿色值)、黄蓝度(b*值)(正值表示黄色值,负值表示蓝色值)。

(3)挥发性风味物质

挥发性风味物质的测定采用HS-SPME-GC-MS法[16]。

前处理:准确称取1.00 g 发酵豆乳样品,置于样品瓶中,加入1 mL饱和NaCl溶液与10 μL质量浓度为200 mg/mL的2-辛醇,密封后置于60 ℃、200 r/min的恒温振荡器中预平衡10 min,使用萃取纤维对瓶内样品进行30 min顶空吸附,将萃取头迅速插入气相色谱(GC)进样口解吸5 min。

GC 条件:DB-5MS UI毛细管色谱柱(60 m×0.25 mm,0.25 μm),进样口温度250 ℃,分流比1∶2,载气为高纯氦气(He),流速10 mL/min,升温程序为40 ℃保持2 min,以6 ℃/min 升温至170 ℃保持3 min,再以9 ℃/min升温至250 ℃保持2 min。

MS 条件:电子电离(electronic ionization,EI)源,电子能量70 eV,接口温度250 ℃,离子源温度230 ℃,全扫描模式,扫描范围30~500 amu。

定性定量方法:将挥发性风味物质的谱图与美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology,NIST)11进行数据比对和查阅已经报道文献中相应化合物的保留时间(retention time,RT)确认,按照相似度>80%对化合物定性。 以2-辛醇为内标半定量挥发性风味化合物含量。

(4)有机酸

有机酸含量的测定采用HPLC 法[17]。

样品前处理:取1 g样品至10 mL蒸馏水中,在超声温度50 ℃、超声频率20 kHz、超声指示100%条件下超声30 min,然后置于5 000 r/min的离心机离心5 min后取上清液过0.45 μm尼龙膜,待测。

HPLC条件:AcclaimOA色谱柱(4.0 mm×250 mm,5μm),流动相0.1 mol/L Na2SO4(pH 2.65);检测波长210 nm;流速0.5 mL/min;进样量10 μL。

定性定量方法:以单个有机酸标样的保留时间为依据,对每一种有机酸进行定性。 以标准物质含量为横坐标,以峰面积为纵坐标绘制标准曲线,得到标准曲线回归方程,采用外标法进行定量分析,其计算公式如下:

式中:Y表示有机酸含量,mg/L;S表示所测样品有机酸峰面积;S0表示所测标准品有机酸峰面积;C表示有机酸标准品含量,mg/L。

(5)气味

样品前处理:称取1.00 g发酵豆乳样品于10 mL顶空瓶中,压盖密封,常温静置几分钟后将探针刺入顶空瓶中进行检测。

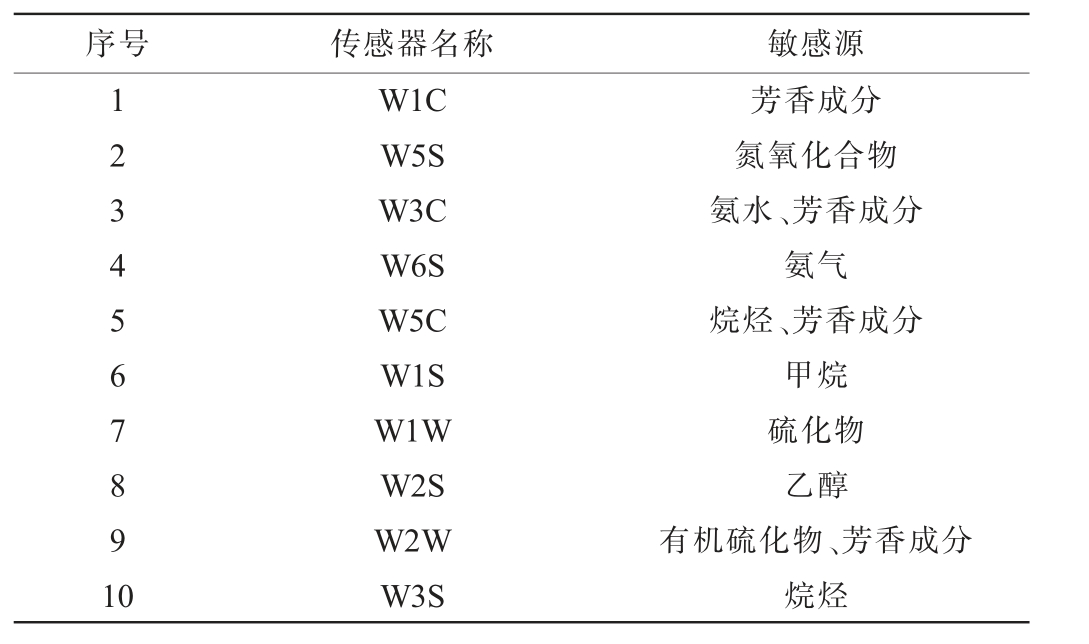

电子鼻设置参数:检测时间200 s,清洗时间50 s,预进样时间5 s,进样流量600 mL/min,载气流速600 mL/min,每个样品3次平行测定。 电子鼻各传感器所对应的敏感源见表1。

表1 PEN 3传感器阵列特征

Table 1 Array features of PEN3 sensor

序号 传感器名称 敏感源1234567891 0 W1C W5S W3C W6S W5C W1S W1W W2S W2W W3S芳香成分氮氧化合物氨水、芳香成分氨气烷烃、芳香成分甲烷硫化物乙醇有机硫化物、芳香成分烷烃

(6)感官评价

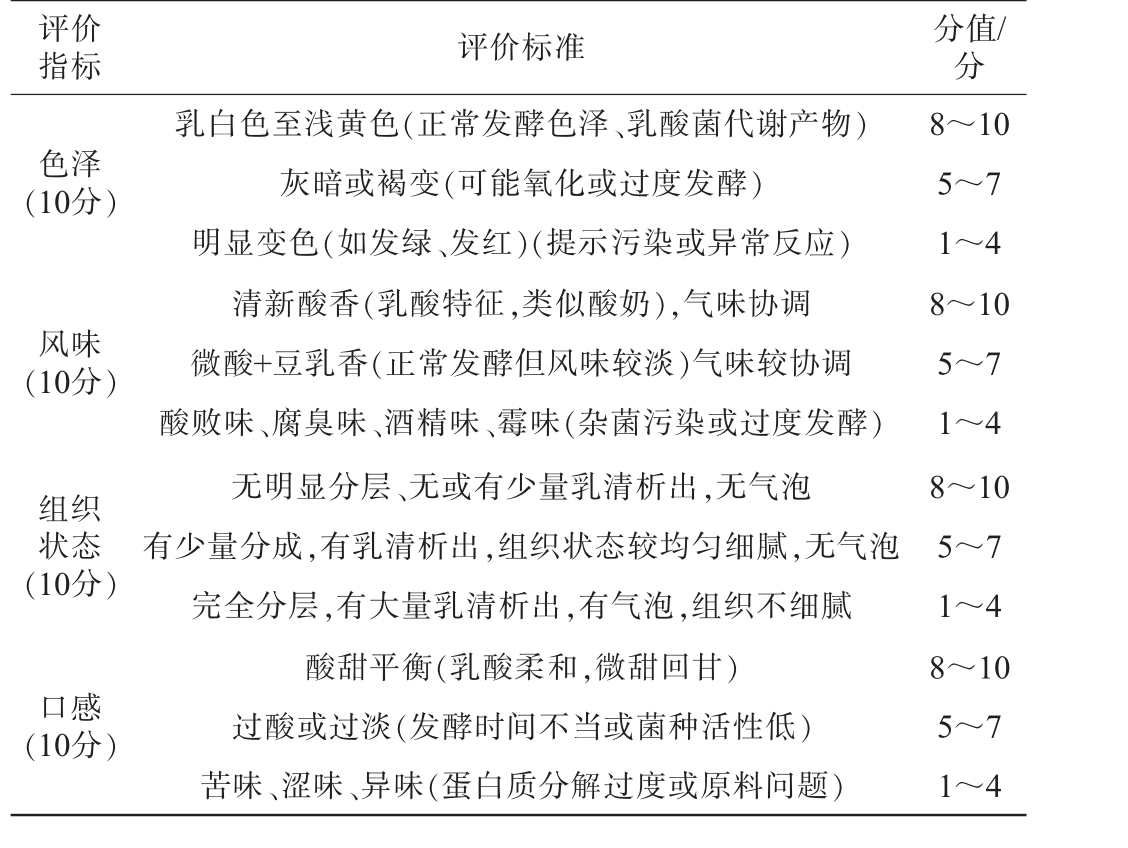

参考吕铭守等[11,18]方法,并加以修改。邀请10名受过感官评价培训的学生(男女各半),对发酵豆乳色泽、风味、组织状态、口感和总体可接受度进行评分,每项指标最低分为1分,最高分为10分,满分为50分。 感官评价标准见表2。将50 mL样品装入透明玻璃瓶中,对样品进行随机编号。感官小组成员根据感官评价表描述并记录样品的感官特征,根据描述结果,对相应的感官特征在区间1~10分(数值越大,表示特征越明显,反之越不明显)内进行打分。

表2 发酵豆乳感官评价标准

Table 2 Sensory evaluation standards of fermented soymilk

评价指标 评价标准 分值/分色泽(10分)风味(10分)组织状态(10分)口感(10分)乳白色至浅黄色(正常发酵色泽、乳酸菌代谢产物)灰暗或褐变(可能氧化或过度发酵)明显变色(如发绿、发红)(提示污染或异常反应)清新酸香(乳酸特征,类似酸奶),气味协调微酸+豆乳香(正常发酵但风味较淡)气味较协调酸败味、腐臭味、酒精味、霉味(杂菌污染或过度发酵)无明显分层、无或有少量乳清析出,无气泡有少量分成,有乳清析出,组织状态较均匀细腻,无气泡完全分层,有大量乳清析出,有气泡,组织不细腻酸甜平衡(乳酸柔和,微甜回甘)过酸或过淡(发酵时间不当或菌种活性低)苦味、涩味、异味(蛋白质分解过度或原料问题)8~10 5~7 1~4 8~10 5~7 1~4 8~10 5~7 1~4 8~10 5~7 1~4

1.3.4 数据处理

采用SIMCA 13.0软件进行OPLS-DA模型构建,使用TB-tools软件绘制聚类分析热图。

2 结果与分析

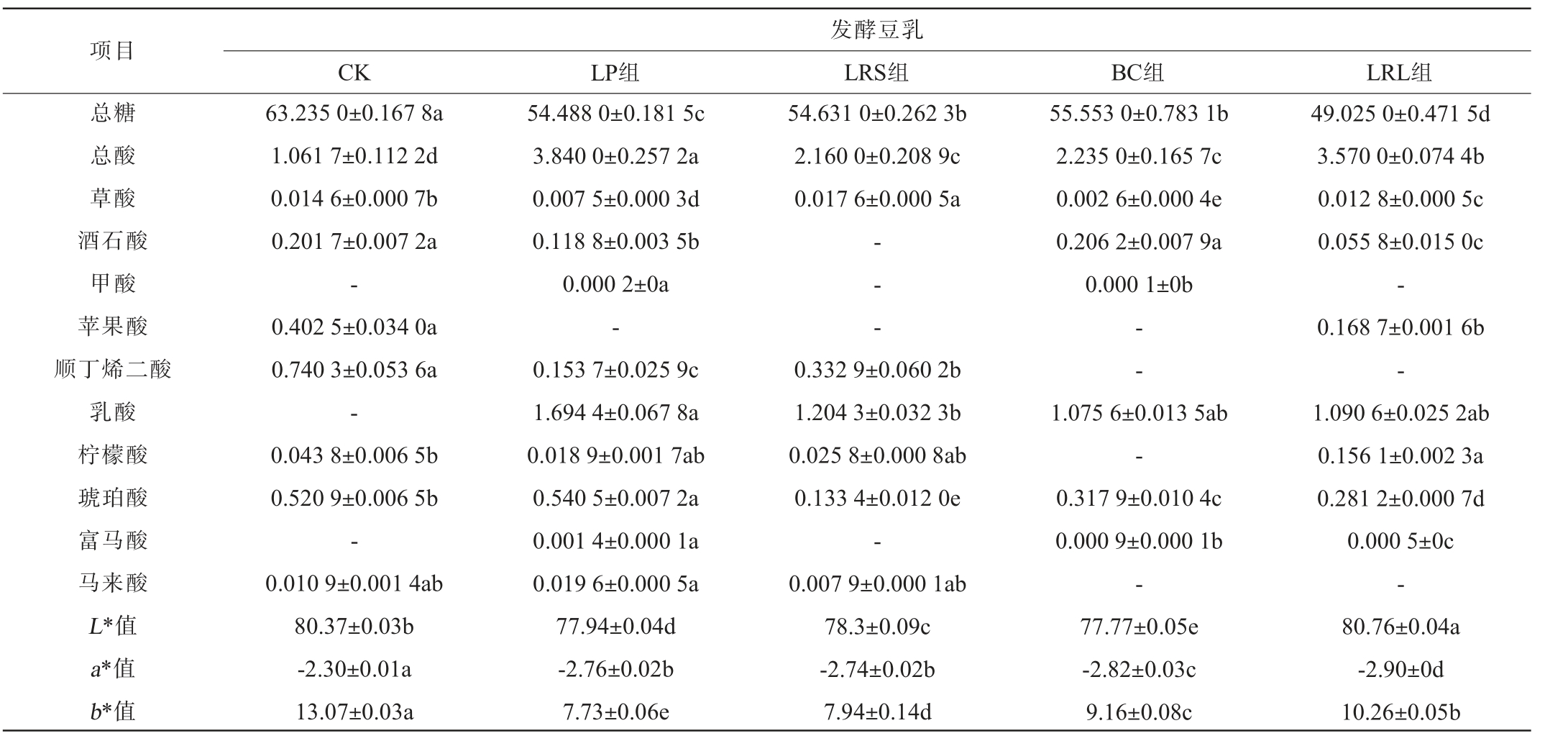

2.1 不同乳酸菌发酵豆乳理化指标,有机酸含量及颜色参数

以未发酵豆浆CK为空白对照,对四种不同乳酸菌发酵豆乳中总糖、总酸、有机酸含量及颜色参数进行分析,结果见表3。 由表3可知,未发酵豆浆(CK)中总糖含量最高,为63.235 mg/mL,剩下样品依次为菌株BC、LRS、LP、LRL发酵豆乳,其总糖含量分别为55.553 mg/mL、54.631 mg/mL、54.488 mg/mL、49.025 mg/mL。发酵豆乳中总糖含量的减少可能是因为乳酸菌以蔗糖作为养分,消耗了部分蔗糖。 菌株LP 发酵豆乳的总酸含量最高,为3.84 mg/mL,菌株LRL、BC、LRS发酵豆乳及CK的总酸含量分别为3.57 mg/mL、2.235 mg/mL、2.16 mg/mL、1.0617 mg/mL。 这是因为在发酵过程中乳酸菌消耗了豆浆中的营养物质,通过代谢等方式产生了大量的酸性物质,导致酸豆乳的总酸增加。 随着发酵时间的延长,乳酸菌有更多的时间进行代谢活动,产生更多的有机酸,总酸含量也会逐渐增加,但发酵到一定时间后,由于营养物质消耗等原因,总酸增加会趋于平缓[19]。

表3 不同乳酸菌发酵豆乳总糖、总酸、有机酸含量及颜色参数测定结果

Table 3 Determination results of total sugar, total acid and organic acid contents and color parameters of fermented soymilk with lactic acid bacteria mg/mL

注:“-”表示未检测出。 同行数据肩字母不同表示差异显著(P<0.05)。

项目CK LP组发酵豆乳LRS组 BC组 LRL组总糖总酸草酸酒石酸甲酸苹果酸顺丁烯二酸乳酸柠檬酸琥珀酸富马酸马来酸L*值a*值b*值63.235 0±0.167 8a 1.061 7±0.112 2d 0.014 6±0.000 7b 0.201 7±0.007 2a-0.402 5±0.034 0a 0.740 3±0.053 6a-0.043 8±0.006 5b 0.520 9±0.006 5b-0.010 9±0.001 4ab 80.37±0.03b-2.30±0.01a 13.07±0.03a 54.488 0±0.181 5c 3.840 0±0.257 2a 0.007 5±0.000 3d 0.118 8±0.003 5b 0.000 2±0a-0.153 7±0.025 9c 1.694 4±0.067 8a 0.018 9±0.001 7ab 0.540 5±0.007 2a 0.001 4±0.000 1a 0.019 6±0.000 5a 77.94±0.04d-2.76±0.02b 7.73±0.06e 54.631 0±0.262 3b 2.160 0±0.208 9c 0.017 6±0.000 5a-- -55.553 0±0.783 1b 2.235 0±0.165 7c 0.002 6±0.000 4e 0.206 2±0.007 9a 0.000 1±0b 0.332 9±0.060 2b 1.204 3±0.032 3b 0.025 8±0.000 8ab 0.133 4±0.012 0e-0.007 9±0.000 1ab 78.3±0.09c-2.74±0.02b 7.94±0.14d--1.075 6±0.013 5ab-0.317 9±0.010 4c 0.000 9±0.000 1b-77.77±0.05e-2.82±0.03c 9.16±0.08c 49.025 0±0.471 5d 3.570 0±0.074 4b 0.012 8±0.000 5c 0.055 8±0.015 0c-0.168 7±0.001 6b-1.090 6±0.025 2ab 0.156 1±0.002 3a 0.281 2±0.000 7d 0.000 5±0c-80.76±0.04a-2.90±0d 10.26±0.05b

有机酸是酸豆乳营养价值的一个指标,HPLC法由于其灵敏性高、选择性强、操作简单和分离效果好的特点,在有机酸的定量检测的方向被研究人员广泛应用[20-22]。酸豆乳中也含有不能挥发的酒石酸、柠檬酸、琥珀酸等,非挥发性脂肪酸黏度大,沸点高,能减慢挥发性物质的挥发性[23],可以减轻酸豆乳的豆腥味味道,很大程度上可以改善酸豆乳的风味,是酸豆乳香气的重要来源。由表3可知,不同乳酸菌发酵豆乳中共检出10种有机酸,其中乳酸含量最高,为1.08~1.69 mg/mL。 与CK组相比,乳酸作为乳酸菌的主要代谢产物,在菌株LP、LRS、BC、LRL发酵豆乳中乳酸占总有机酸的比例分别为80%、56%、67%、62%,这可能与乳酸菌品种的不同导致的;其中,菌株LP所发酵的酸豆乳有机酸种类最多,其中乳酸、柠檬酸、琥珀酸、富马酸和马来酸的含量都是最高的,且与其他样品具有显著差异(P<0.05)。

颜色决定了一个产品的外观,也是消费者选购商品的主要因素之一[24]。由表2可知,不同乳酸菌发酵豆乳的亮度值、红度值、黄度值之间均差异显著(P<0.05),其中菌株LRL发酵豆乳的亮度值最高,为80.76,CK组的红度值、黄度值最高,分别为-2.3、13.07,但所有样品间差值都不大。这与王浩等[25]研究结果一致。

结合总酸、有机酸以及色度的结果分析,菌株LP总酸最高、有机酸种类最多,并且乳酸含量占比最高,且都具有显著差异。表明菌株LP的产酸能力要优于其他菌株。乳酸菌发酵食品中乳酸的含量决定菌株的发酵能力,表明菌株LP的发酵能力也优于其他菌株。而整体色度差异不大,从理化指标上来看,菌株LP发酵豆乳最佳。

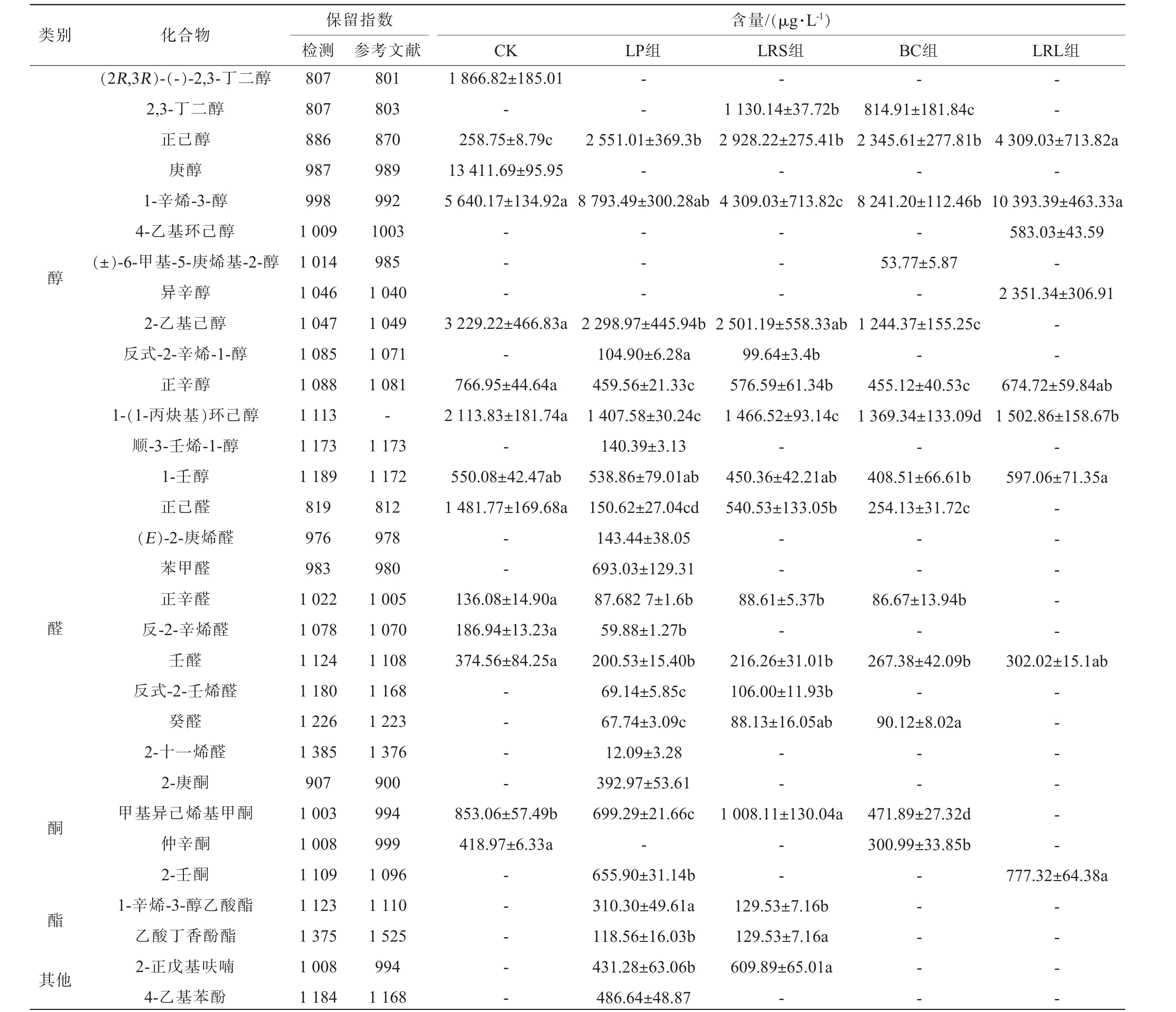

2.2 挥发性风味物质分析

以未发酵豆浆为空白对照(CK),对不同乳酸菌发酵豆乳中挥发性风味物质进行GC-MS分析,结果见表4。 由表4可知,所有样品中共检出31种挥发性风味物质,其中包含醇类15种,醛类8种,酮类4种,酯类2种,其他类2种。CK共检测出14种挥发性风味物质,其中醇类8种,醛类4种,酮类2种;菌株LP发酵豆乳中共检出24种挥发性风味物质,其中醇类8种,醛类9种,酮类3种,酯类2种,其他类2种;菌株LRS发酵豆乳中共检出16种挥发性风味物质,其中醇类8种,醛类5种,酮类1种,酯类1种,其他类2种;菌株BC发酵豆乳中共检测出14种挥发性风味物质,其中醇类8种,醛类4种,酮类2种;菌株LRL发酵豆乳中共检出9种挥发性风味物质,其中醇类7种,醛类1种,酮类1种。醇类、醛类、酮类、酯类为发酵豆乳中主要的挥发性风味物质,其占比>80%。

表4 不同乳酸菌发酵豆乳中挥发性风味物质含量测定结果

Table 4 Determination results of volatile flavor components contents in fermented soymilk with different lactic acid bacteria

注:“-”表示未检测出。

类别 化合物(2R,3R)-(-)-2,3-丁二醇2,3-丁二醇正己醇庚醇1-辛烯-3-醇4-乙基环己醇(±)-6-甲基-5-庚烯基-2-醇异辛醇2-乙基己醇反式-2-辛烯-1-醇正辛醇1-(1-丙炔基)环己醇顺-3-壬烯-1-醇1-壬醇正己醛(E)-2-庚烯醛苯甲醛正辛醛反-2-辛烯醛壬醛反式-2-壬烯醛癸醛2-十一烯醛2-庚酮甲基异己烯基甲酮仲辛酮2-壬酮1-辛烯-3-醇乙酸酯乙酸丁香酚酯2-正戊基呋喃4-乙基苯酚保留指数检测含量/(μg·L-1)CK LP组 LRS组 BC组 LRL组1 866.82±185.01-258.75±8.79c 13 411.69±95.95 5 640.17±134.92a---807 807 886 987 998 1 009 1 014 1 046 1 047 1 085 1 088 1 113 1 173 1 189 819 976 983 1 022 1 078 1 124 1 180 1 226 1 385 907 1 003 1 008 1 109 1 123 1 375 1 008 1 184参考文献801 803 870 989 992 1003 985 1 040 1 049 1 071 1 081-1 173 1 172 812 978 980 1 005 1 070 1 108 1 168 1 223 1 376 900 994 999 1 096 1 110 1 525 994 1 168---2 551.01±369.3b-8 793.49±300.28ab 1 130.14±37.72b 2 928.22±275.41b-4 309.03±713.82c醇-- --- --- -4 309.03±713.82a-10 393.39±463.33a 583.03±43.59-2 351.34±306.91 3 229.22±466.83a-766.95±44.64a 2 113.83±181.74a-550.08±42.47ab 1 481.77±169.68a 2 501.19±558.33ab 99.64±3.4b 576.59±61.34b 1 466.52±93.14c-450.36±42.21ab 540.53±133.05b 814.91±181.84c 2 345.61±277.81b-8 241.20±112.46b-53.77±5.87-1 244.37±155.25c-455.12±40.53c 1 369.34±133.09d-408.51±66.61b 254.13±31.72c--674.72±59.84ab 1 502.86±158.67b-597.06±71.35a——--醛136.08±14.90a 186.94±13.23a 374.56±84.25a-- - - -302.02±15.1ab-- - -88.61±5.37b-216.26±31.01b 106.00±11.93b 88.13±16.05ab 86.67±13.94b-267.38±42.09b-90.12±8.02a 2 298.97±445.94b 104.90±6.28a 459.56±21.33c 1 407.58±30.24c 140.39±3.13 538.86±79.01ab 150.62±27.04cd 143.44±38.05 693.03±129.31 87.682 7±1.6b 59.88±1.27b 200.53±15.40b 69.14±5.85c 67.74±3.09c 12.09±3.28 392.97±53.61 699.29±21.66c-655.90±31.14b 310.30±49.61a 118.56±16.03b 431.28±63.06b 486.64±48.87——酮853.06±57.49b 418.97±6.33a 1 008.11±130.04a--471.89±27.32d 300.99±33.85b-- - - - -777.32±64.38a酯其他-- - - -129.53±7.16b 129.53±7.16a 609.89±65.01a--- - - --- - -

在4种不同的发酵豆乳中,醇类物质含量最多。醇类化合物一般由醛、酮的还原反应或者葡萄糖和氨基酸分解代谢作用生成。其中庚醇、正辛醇、1-辛烯-3-醇、1-壬醇、正己醇对酸豆乳的香气有较大影响,是酸豆乳的关键风味物质。发酵后,CK组中的癸醛、正辛醛、壬醛等醛类物质都有不同程度减低,这可能是因为这些物质被还原成醇类物质[26]。特别是辛醛和壬醛被还原成辛醇,辛醇具有柑橘香气,明显的降低了豆乳的豆腥味,增加了果香味[27]。而酸豆乳中的醛类物质,其产生的豆腥味影响了酸豆乳的感官品质,是影响酸豆乳的风味的主要因素。壬醛、2-正戊基呋喃都具有“青草味”,也称为“草味”和“氧化油味”,是豆腥味的来源[14]。这些醛类物质可能是由氨基酸代谢、酮酸脱羧或不饱和脂肪酸代谢产生。 醛在发酵过程中会被快速地还原为醇或酸,经过发酵后,这些醛的变化能明显提高酸豆奶的风味。大部分酮类化合物都是由游离脂肪酸和氨基酸等代谢产物生成。2-壬酮具有热牛奶香气,有效为酸豆乳提供了牛奶香气,在一定程度上可以降低酸豆乳中的豆腥味。LP组中辛醇、1-壬醇、2-壬酮等物质含量较高,为酸乳赋予了柑橘、玫瑰花香、热牛奶的气息,酸乳中的豆腥气味明显降低,有效的丰富了酸乳的风味特征,与其他发酵组相比,生成更多的新的风味物质,顺-3-壬烯-1-醇、1-辛烯-3-醇乙酸酯、4-乙基苯酚提升了酸乳的草香、蘑菇、干草和木酚气味并略带香甜的香气。 同时辛醛和壬醛等物质都显著降低,减少了酸乳的豆腥味。

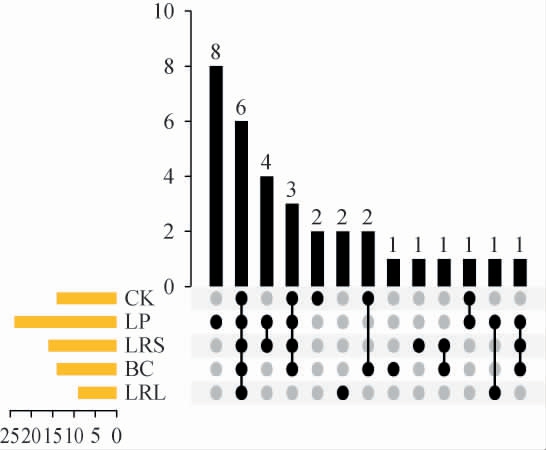

不同乳酸菌发酵豆乳中挥发性风味物质Upset分析见图1。

图1 不同乳酸菌发酵豆乳挥发性风味物质Upset分析

Fig.1 Upset analysis of volatile flavor components in fermented soymilk with different lactic acid bacteria

横坐标圆点代表不同组样品共有或独有的物质、纵坐标黑色柱形为物质数量,黄色柱形代表不同组样品各自含有的挥发性风味物质的总数。

由图1可知,不同乳酸菌发酵的酸豆乳中,有6种共有挥发性风味物质,分别是壬醛、1-壬醇、正己醇、1-辛烯-3-醇、正辛醇、1-(1-丙炔基)环己醇。菌株LP发酵豆乳中有8种独有挥发性风味物质;菌株LRL发酵豆乳中有2种独有挥发性风味物质;菌株LRS、BC发酵豆乳中均有1种独有挥发性风味物质。

2.3 不同乳酸菌发酵豆乳关键风味物质筛选

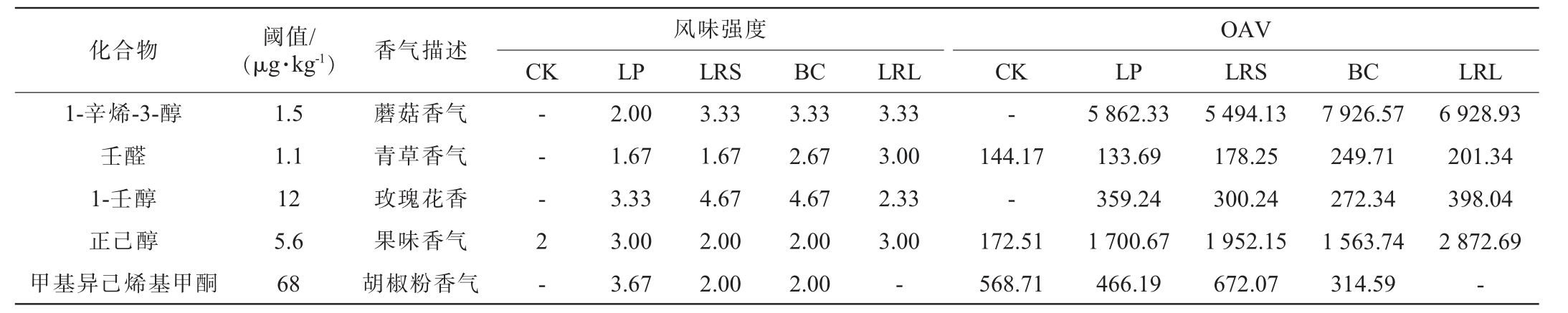

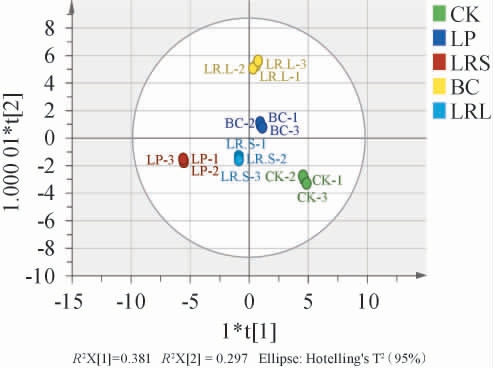

OAV能够较好地反映各挥发性风味物质对总体风味的贡献,OAV>1的挥发性风味物质表明对整体风味贡献较大,被认为是关键风味物质。OAV越大,说明该物质对总体风味贡献越大,且OAV的大小不仅取决于挥发性风味物质的浓度,也取决于物质的在不同介质中的阈值[26]。本实验参考挥发性物质在水中的阈值。将GC与嗅闻仪联用,在GC分析条件基础上,设置嗅闻接口温度为250 ℃,使分离后的风味物质能够顺利传输至嗅闻口。邀请5~7名经过专业培训的嗅闻人员,在嗅闻过程中记录每种气味的保留时间、气味特征(如奶香、果香、酸香、发酵香等)和强度(采用5级评分法,1为极弱,5为极强)等信息。 不同乳酸菌发酵豆乳中筛选关键风味物质的阈值、香气、风味强度、OAV,结果见表5。 由表5可知,不同乳酸菌发酵豆乳中,共筛选出OAV>1的关键风味物质9种,菌株LP、LRS、BC、LRL发酵豆乳中分别含有关键风味物质8种、7种、6种、6种。

表5 不同乳酸菌发酵豆乳中关键风味物质

Table 5 Key flavor components of fermented soymilk with different lactic acid bacteria

化合物 阈值/(μg·kg-1) 香气描述风味强度CK LP LRS BC CK LP LRL OAV LRS BC LRL 1-辛烯-3-醇壬醛1-壬醇正己醇甲基异己烯基甲酮1.5 1.1 12 5.6 68蘑菇香气青草香气玫瑰花香果味香气胡椒粉香气-- - 2 -2.00 1.67 3.33 3.00 3.67 3.33 1.67 4.67 2.00 2.00 3.33 2.67 4.67 2.00 2.00 3.33 3.00 2.33 3.00--144.17-172.51 568.71 5 862.33 133.69 359.24 1 700.67 466.19 5 494.13 178.25 300.24 1 952.15 672.07 7 926.57 249.71 272.34 1 563.74 314.59 6 928.93 201.34 398.04 2 872.69-

续表

注:“-”表示未检出;风味描述来源:http://www.flavornet.org/flavornet.html。

化合物 阈值/(μg·kg-1) 香气描述风味强度CK LP LRS BC CK LP LRL OAV LRS BC LRL反式-2-壬烯醛2-壬酮庚醇正辛醇0.19 41.82 5.4 10黄瓜香气热牛奶香气青草气味柑橘香气-- 3 3 3.67 2.00-4.00 4.67 70.67——- ——--- -2.00 3.00-3.33-3.30 8 941.13-46.09 437.27-59.07 58.455 90.72 518.21-57.78

由表5亦可知,4种发酵豆乳共有的关键风味物质为5种,分别是1-辛烯-3-醇、壬醛、1-壬醇、正己醇、正辛醇。它们分别具有蘑菇香气、青草香气、玫瑰香气、花草香气和甘橘香气。其中1-辛烯-3-醇OAV最高,分别为5 862.331 7、5 494.135 6、7 926.571 8、6 928.930 4;其次是1-壬醇,具有玫瑰花香,OAV分别为359.243 2、300.241 0、272.344 3、398.044 9。与CK组相比,不同乳酸菌发酵豆乳没有了庚醇的青草香气,增加了1-辛烯-3-醇的蘑菇香气;1-壬醇的玫瑰花香;反式-2-壬烯醛的黄瓜香气和2-壬酮的热牛奶气息。这是因为通过乳酸菌发酵后,有豆腥味的风味物质被乳酸的代谢作用分解转化成其他物质,有效的降低了豆乳的豆腥味[28]。 不同菌株间也存在的差异,在发酵组中,菌株LP发酵豆乳OAV>1的物质最多香气最多,为酸乳赋予了草香、花香、果香等风味特征。 与菌株LP相比,菌株BC和LRL发酵豆乳都缺少了反式-2-壬烯醛的黄瓜香气;菌株LRS和BC发酵豆乳缺少了庚醇的青草香气。菌株LRL发酵豆乳缺少甲基异己烯基甲酮的胡椒粉香气。说明不同乳酸菌发酵的酸豆乳在风味上有较明显的区分且存在差异。

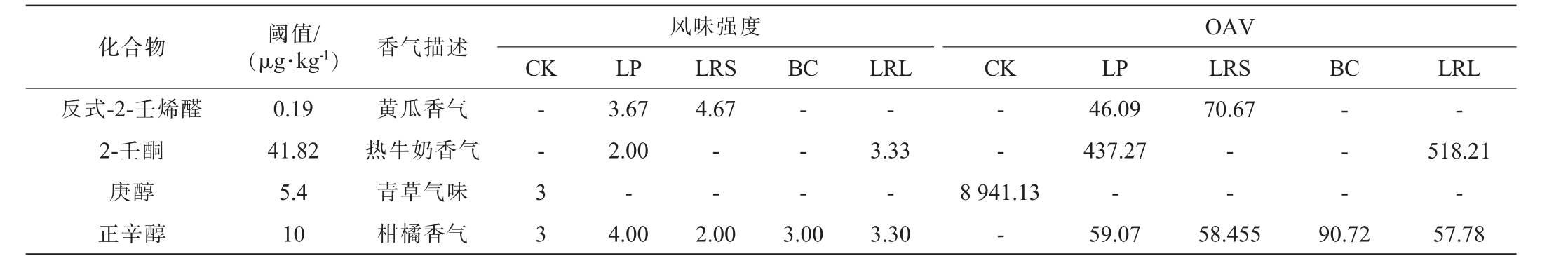

2.4 不同乳酸菌发酵豆乳挥发性风味成分差异分析

为了直观地看出不同乳酸菌发酵豆乳样品之间的差异,基于挥发性风味物质定量结果构建OPLS-DA模型,结果见图2。由图2可知,自变量拟合指数R2X=0.95,表明该模型能反映95%数据的变化;因变量拟合指数R2Y=0.974,接近1.0,表明该模型具有良好的可解释性;预测能力Q2=0.953,表明该模型拟合度较好[29]。由图2亦可知,5种发酵豆乳组内呈现聚类良好、差异性较小的情况,且三组数据之间分离情况良好,通过OPLS-DA可以有效区分不同乳酸菌发酵豆乳。

图2 不同乳酸菌发酵豆乳挥发性风味物质正交偏最小二乘-判别分析

Fig.2 Orthogonal partial least squares-discriminant analysis of volatile flavor components in fermented soymilk with different lactic acid bacteria

2.5 不同乳酸菌发酵豆乳关键差异挥发性风味物质筛选

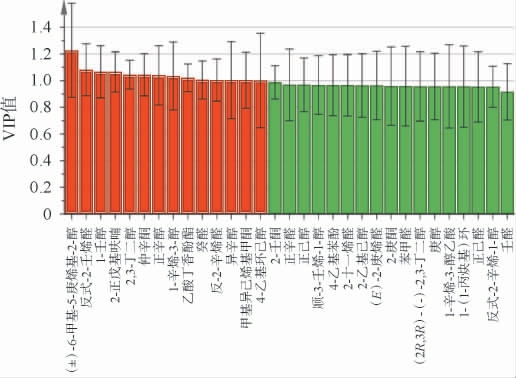

VIP值可以量化OPLS-DA的每一个变量对分类的贡献度,VIP值越大,认为变量在不同样品间差异越显著。以VIP>1为筛选标准,筛选差异挥发性风味物质,结果见图3。由图3可知,不同乳酸菌发酵豆乳共筛选出差异挥发性风味物质14种,VIP最大的为(±)-6-甲基-5-庚烯基-2-醇(VIP值为1.23),为酸豆乳提供了柑橘的气息,这可能是豆乳经过菌株BC发酵后产生的独特风味。

图3 基于正交偏最小二乘-判别分析不同乳酸菌发酵豆乳挥发性风味物质变量重要性投影值

Fig.3 Variable importance in the projection values of volatile flavor substances in fermented soymilk with different lactic acid bacteria

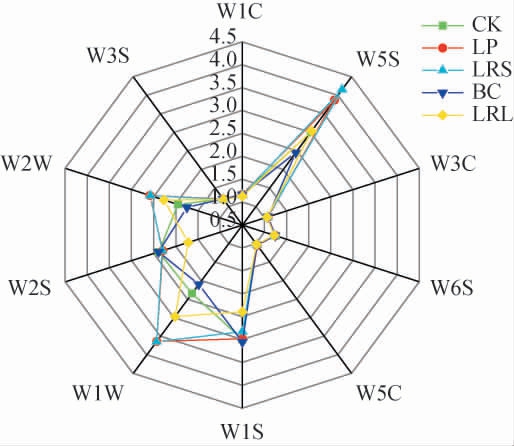

2.6 不同乳酸菌发酵豆乳气味电子鼻分析

为了更好分析不同乳酸菌豆乳的主要风味特征,以未发酵豆浆CK为空白对照,对包不同乳酸菌发酵豆乳进行电子鼻分析,结果见图4。由图4可知,W5S(氮氧化合物)在所有品种中的响应值均最高,对W1S(甲基类化合物)也都有较高的响应值。 同时,菌株LRS发酵豆乳对W1W(硫化物)和W2W(芳香成分、有机硫化物)的响应也高于其他组,其他响应值较小。表明酸豆乳的主要风味成分为氮氧化合物、甲基类化合物、硫化物和醇类及醛酮类。

图4 基于传感器响应值不同乳酸菌发酵豆乳电子鼻分析雷达图

Fig.4 Radar plot of electronic nose analysis of fermented soymilk with different lactic acid bacteria based on sensor response values

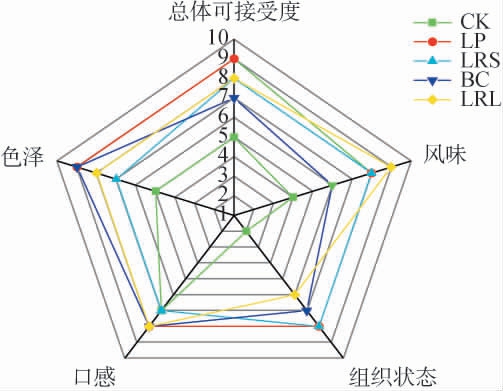

2.7 不同乳酸菌发酵豆乳感官评价

为了进一步确定酸豆乳的风味特征的优劣,挑选了10名经过专业培训的食品专业学生对不同乳酸菌发酵豆乳进行感官评价,结果见图5。由图5可知,菌株LP发酵豆乳相比其他菌株发酵豆乳,口感、组织状态、总体可接受度都为9分(10分计),而在风味上为8分(10分计),略低于菌株LRL最高的9分(10分计),整体色泽均匀一致,呈乳白色、有豆乳香味,豆腥味较淡、气味协调、凝固良好,少量乳清析出,质地均匀,组织细腻,酸甜适中。 综上,菌株LP发酵的酸豆乳在感官上要优于其他菌株。

图5 不同乳酸菌发酵豆乳感官评价雷达图

Fig.5 Radar chart of sensory evaluation of fermented soymilk with different lactic acid bacteria

3 结论

本研究聚焦于凝结芽孢杆菌(BC)、罗伊氏粘液乳杆菌(LRL)、鼠李糖乳酪杆菌(LRS)和植物乳植杆菌(LP)四株乳酸菌发酵豆乳及未发酵对照组(CK)在风味特性上的差异。 结果表明,经乳酸菌发酵后,豆乳的总糖含量明显下降,总酸含量及有机酸种类则相应上升,其中LP 组展现出最为突出的产酸与发酵能力,其总糖含量低至49.025 mg/mL,且在有机酸总量中,乳酸占比高达80%。通过GC-MS技术共鉴定出31种挥发性风味物质,LP 组检测出24种,包括2-庚酮、4-乙基苯酚等独特化合物,这些物质有效增添了果香、花香与奶香等风味特征,同时显著降低了醛类豆腥味物质的含量。 相较于其他菌株,LP 组风味物质更为丰富,对酸豆乳风味的优化效果更为显著。基于VIP>1共筛选14种差异挥发性风味物质对酸乳的风味贡献最大。电子鼻分析结果显示,在W5S、W1S及W2W传感器响应方面,LP 组表现最为突出,反映出其氮氧化物、甲基类与芳香族挥发物含量明显高于其他组别。 感官评价结果表明,菌株LP发酵豆乳的口感、组织状态、总体可接受度均为9分。综上,发酵豆乳效果最佳,为后续相关研究及产品优化提供了参考依据。

[1]倪凤娥,卢婧.玫瑰大豆酸奶的加工工艺研究[J].乳业科学与技术,2011,34(4):185-187.

[2]PENG X, LIAO Y, REN K, et al.Fermentation performance, nutrient composition,and flavor volatiles in soy milk after mixed culture fermentation[J].Process Biochem,2022,121:286-297.

[3]闫露,马亚雄,李美琴,等.植物乳杆菌N-25发酵党参渣产物的非靶向代谢组学分析[J].福建农业学报,2025,40(1):18-28.

[4]PARK S E,YOO S A,SEO S H, et al.GC-MS based metabolomics approach of Kim-chi for the understanding of Lactobacillus plantarum fermentation characteristics[J].LWT-Food Sci Technol,2016,68:313-321.

[5]CAO Z H,GREEN-JOHNSON J M,BUCKLEY N D,et al.Bioactivity of soy-based fermented foods: A review[J].Biotechnol Adv, 2019, 37(1):223-238.

[6]XIA A,YANG Y,GUO M,et al.Unveiling of the key pathway in flavor formation in fermented milk of Lactococcus lactis subsp. lactis via genomics and metabolomics[J].Food Biosci,2023,56:103159.

[7]ZHENG Y,FEI Y,YANG Y,et al.A potential flavor culture:Lactobacillus harbinensis M1 improves the organoleptic quality of fermented soymilk by high production of 2,3-butanedione and acetoin[J].Food Microbiol,2020,91:103540.

[8]WANG A, HOU K, MU G, et al.Antioxidative effect of soybean milk fermented by Lactobacillus plantarum Y16 on 2,2-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride (ABAP)-damaged HepG2 cells[J].Food Biosci,2021,44:101120.

[9]《现代临床营养学》第二版[A].中国营养学会特殊营养分会.中国营养学会特殊营养第七届学术会议资料汇编[C].中国营养学会特殊营养分会:中国营养学会,2009.

[10]SINGH B P, BHUSHAN B, VIJ S.Antioxidative, ACE inhibitory and antibacterial activities of soy milk fermented by indigenous strains of lactobacilli[J].Legume Sci,2020,2(4):e54.

[11]吕铭守,高亦昕,石彦国,等.响应面法优化杂豆酸豆乳发酵工艺及体外消化分析[J].食品工业科技,2022,43(10):238-245.

[12]赵雅冉,李娅馨,赵强,等.戊糖乳植物杆菌PY1-6发酵豆乳特性及风味品质的研究[J].中国调味品,2023,48(10):46-54.

[13]武雪,任静宇,吕伟,等.4种桂花香醋挥发性风味和有机酸成分分析[J].中国调味品,2023,48(7):162-168,174.

[14]郭敏,陈佩,张秋香,等.一株降糖鼠李糖乳杆菌发酵豆乳条件优化[J].安徽农业科学,2015,43(34):92-94,179.

[15]吕伟,许文琪,黄一承,等.三种热加工方式对猪肉风干肠理化和感官特性影响的研究[J].食品与发酵工业,2023,49(16):196-205.

[16]杨馥秀,周考文.顶空固相微萃取结合气相色谱-质谱联用对水塔陈醋挥发性风味成分的分析[J].食品科学,2020,41(14):255-261.

[17]吕伟,许文琪,史玉,等.鸭梨醋风味化合物的对比分析[J].中国调味品,2023,48(6):178-183.

[18]时文芳,焦婷婷.大豆发酵型酸豆乳饮料的工艺研究[J].粮食加工,2022,47(2):49-52.

[19]DI BIASE M,LE MARC Y,BAVARO A R,et al.Modeling of growth and organic acid kinetics and evolution of the protein profile and amino acid content during Lactiplantibacillus plantarum ITM21B fermentation in liquid sourdough[J].Foods,2022,11(23):3942.

[20]VILELA A.Use of nonconventional yeasts for modulating wine acidity[J].Fermentation,2019,5(1):27.

[21]王庆科,刘四新,梁丛颖,等.凝固型椰子酸奶品质分析[J].食品与机械,2019,35(10):131-134.

[22]喻铭佳,索化夷,李键,等.乳酸菌与酵母菌对牦牛酸乳品质形成的影响[J].食品与机械,2017,33(11):7-12,17.

[23]NAGINO T, KAGA C, KANO M, et al.Effects of fermented soymilk with Lactobacillus casei Shirota on skin condition and the gut microbiota:A randomised clinical pilot trial[J].Benef Microb,2018,9(2):209-218.

[24]WANG Z,LI T,LIU F,et al.Effects of ultrasonic treatment on the maturation of Zhenjiang vinegar[J].Ultrason Sonochem,2017,39:272.

[25]王浩,李理.牛奶组分对酸豆乳风味的影响[J].中国乳品工业,2011,39(3):34-37,55.

[26]CARROLL A L,DESAI S H,ATSUMI S.Microbial production of scent and flavor compounds[J].Curr Opin Biotechnol,2016,7:8-15.

[27]XIANG L, ZHU W, JIANG B, et al.Volatile compounds analysis and biodegradation strategy of beany flavor in pea protein[J].Food Chem,2023,402:134275.

[28]马一凡,于恒和,黄峰,等.不同地区黄花菜营养品质及挥发性风味成分差异分析[J].中国调味品,2023,48(12):25-32.

[29]任静宇,武雪,吕伟,等.三种草莓酱风味物质对比研究[J].中国调味品,2023,48(8):173-179.