酱香大曲是以小麦为主要原料制成的形状较大的、且含有多种菌类和酶类的曲块[1-2],在酱香型白酒生产中具有提供菌源、糖化发酵剂[3]、投粮及生香作用[4]。在酱香型白酒酿造的过程中,各轮次发酵均需加入大曲且用量大,粮曲比约为1∶1,随着企业生产规模的扩大,需要全年进行制曲生产,茅台镇冷热季节温度差异大,大曲发酵效果受环境温度影响存在显著差异[5-6]。热季大曲质量普遍比冷季高,一是因端午后天气转热使微生物能快速繁殖[7];二是正值冬小麦成熟收获的季节,小麦品质佳,使用制曲后,能为曲块中酿酒微生物的生长繁殖提供丰富的营养物质[8]。研究表明,夏季生产的酱香型白酒的香味明显优于冬季曲[9],而冷季大曲色泽发白,异杂味如霉味、氨味较明显[10]。大曲的各理化指标反映着大曲的品质优劣[11],同时也是大曲酒丰富风味物质形成的基础[12],出仓曲的水分、酸度、糖化力影响大曲最终定级[13]。四甲基吡嗪是形成酱香白酒风味的重要成分[14-15]。研究表明,四甲基吡嗪的合成与微生物作用有关,芽孢杆菌作为大曲中的主要微生物,可以合成四甲基吡嗪[16-17]。

目前,已有关于大曲发酵过程的感官指标、理化指标、微生物群落和挥发性风味物质等的变化规律及各指标间的相关关系的研究进展。李喆等[18]结果表明,在高温大曲发酵过程中,曲块水分逐渐降低,酸度逐渐上升,糖化力呈先降低后升高再降低的趋势,呈香由原来的生粮香逐渐转化为曲香、豆豉香、焦香。刘石雪等[19]对中高温大曲发酵过程中主要理化指标及微生物数量变化进行跟踪分析发现,中高温大曲不同部位理化指标的差异与微生物的种类、数量及消长规律密切相关。然而,从实际生产情况来看,冷季和热季所生产的大曲在发酵过程各项指标的变化规律并不完全一致,目前针对冷、热季大曲发酵过程的指标变化规律及质量差异的全面分析及对比研究较少。为加强大曲发酵过程管理,研究冷、热季生产大曲关键指标在发酵过程中的变化差异,寻找调控关键节点,对提升大曲质量具有重要意义。

本研究以不同生产时期热季、冷季高温大曲样品为研究对象,对其发酵过程中温度、理化指标、微生物菌群及四甲基吡嗪含量进行监测,并对温度、理化指标及四甲基吡嗪含量之间的相关性进行分析。以期提高大曲发酵的标准化管理水平,为制曲生产工艺的精准调控提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

酱香型高温大曲:劲牌茅台镇酒业有限公司制曲车间;亚甲基蓝、酚酞、酒石酸钾钠、五水合硫酸铜、氢氧化钠、氯化钠、亚铁氰化钾:国药集团化学试剂有限公司;无水葡萄糖:天津市科密欧化学试剂有限公司;营养琼脂、孟加拉红琼脂:广东环凯微生物科技有限公司;二氯甲烷、无水乙醇:上海安谱实验科技股份有限公司;2-乙酰基吡啶:百灵威-AccuStandard公司;四甲基毗嗦(川芦嗦):安谱璀世有限公司。所用试剂均为分析纯或生化试剂。

1.2 仪器与设备

202-2A电热恒温干燥箱:上海一恒科学仪器有限公司;QHZ-98A全温度振荡培养箱:华美生化仪器厂;YXQ-LB-75SⅡ立式压力蒸汽灭菌器:上海博迅医疗生物仪器股份有限公司;BC-J160二氧化碳细胞培养箱:上海博迅实业有限公司医疗设备厂;SKB8200LHC超声波清洗器:上海科导超声仪器有限公司;气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)联用仪、毛细管色谱柱DB-FFAP(60m×0.25 mm,0.25 μm):安捷伦科技有限公司;JM624数字温度计:天津今明仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 高温大曲发酵过程的取样及温度监测

以劲牌茅台镇酒业制曲车间(生产酱香型高温大曲)的1#仓房为固定试验仓,取样对象为2023年5月、2023年7月、2023年9月、2023年11月、2024年1月所生产的高温大曲(标记为①、②、③、④、⑤,根据环境气温将①、②、③初分为热季,④、⑤初分为冷季),每个生产日期取样点为第六列第三层(即最外侧曲块)中心位置附近的大曲,在整个发酵期内每天进行取样,每次约取200 g以上,存放于4 ℃冰箱内,对样品理化指标、微生物及挥发性风味物质进行检测。每轮次发酵结束后,按照“V”型取样法对仓房中心截面的大曲进行阶梯式取样,共12块大曲。

通过开展大曲发酵温度最佳监测位点验证,确定顶温测温位点最佳位置为发酵仓第四列第三层的中间位置(装仓方式:六列五层),在入仓时将温度计插入此处,自入仓起每天定时进行温度记录,至发酵期结束为止。当曲温到达60 ℃后且有下降趋势时进行一次翻仓,①、②、③、④、⑤的一次翻仓节点分别为入仓第10天、10天、10天、10天、12天,二次翻仓节点为第(2n+1)d(n为一次翻仓天数),①、②、③发酵期为45~50 d,④、⑤发酵期为40~45 d(大曲正常发酵期内)。

1.3.2 理化指标的测定

酸度、水分及糖化力检测:分别参考QB/T 4257—2011《酿酒大曲通用分析方法》的酸碱中和滴定法、恒温干燥法及葡萄糖标准溶液反滴定法。

1.3.3 微生物指标的测定

细菌的测定:GB 4789.2—2022《食品安全国家标准食品微生物学检验 菌落总数测定》;芽孢杆菌的测定:GB/T 26428—2010《饲用微生物制剂中枯草芽孢杆菌的检测》酵母菌、霉菌的测定:参考GB 4789.15—2016《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》。

1.3.4 四甲基吡嗪的测定

采用气相色谱-质谱(GC-MS)仪测定四甲基吡嗪含量。

GC条件:毛细管色谱柱DB-FFAP(60 m×0.25 mm,0.25 μm);载气为高纯氮气(N2)(纯度≥99.999%),恒流模式,流速为1 mL/min;升温程序为初始温度60 ℃,保持2 min,以3 ℃/min升温至150 ℃,再以40 ℃/min升温至240 ℃,保持5 min;进样口温度为250 ℃,进样量为1 μL,分流进样,分流比为10∶1。

MS条件:电子电离(electronic ionization,EI)源,能量70 eV;离子源温度230 ℃;四级杆温度150 ℃;辅助通道加热温度280 ℃;扫描质量范围35~500 amu;扫描方式:先采用全扫描模式进行定性分析,并对仪器参数进行优化,确定目标化合物及对应内标物的保留时间及特征离子,再采用选择离子模式扫描。

定性定量方法:对总离子流图中的各峰经质谱计算机数据系统检索,与美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)2005和Wiley275标准质谱图比对,选取匹配度>80%的化合物,进一步结合标准品进行定性,并用峰面积归一化法计算相对含量。

1.3.5 感官评价

由5位经过感官培训的成员组成感官评价小组,从颜色、气味、断面质量方面对出仓高温大曲样品进行感官评价,分为一级(曲香较浓郁,香气纯正,无邪杂味)、二级(曲香不明显或有较明显的异常气味,有较明显潮湿感或闷杂感,有明显的发酵不成熟气味)及三级(有明显的异味或有明显的潮湿感或闷杂感),若理化指标不在标准范围内则进行降级处理。高温大曲一级率=(一级样品个数/总样品个数)×100%。

1.3.6 数据处理

采用Excel 2016进行数据统计;采用Origin 2024进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 不同生产时期高温大曲发酵过程中温度变化

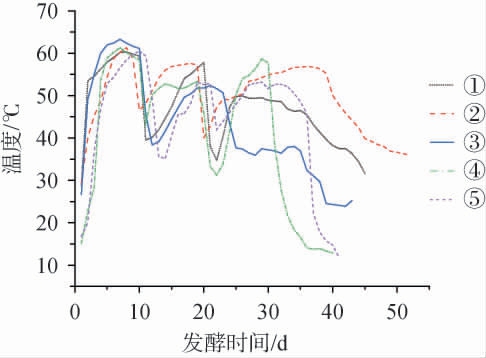

由图1可知,不同生产时期高温大曲升温趋势相同,即在入仓后上升至第1个峰值,经一次翻仓后曲温回落,之后随着发酵进行温度逐渐上升至第2个峰值,经二次翻仓后又再次回落,再进行第三次升温达到第3个峰值,最后随着发酵结束逐渐降低并趋于环境温度。但冷季(④、⑤)与热季(①、②、③)高温大曲的前期(曲温升至50 ℃时的时间)升温速率及发酵后期(入仓30 d后)降温速率存在差异,热季高温大曲升温速率为22.41 ℃/d(入仓第2天),而冷季高温大曲升温速率为12.8 ℃/d(入仓第4天),在一次翻仓节点,各个生产时期高温大曲顶温均能达到60 ℃以上,发酵后期至出仓冷季高温大曲降温速率为2.68 ℃/d,而热季高温大曲降温速率为1.05 ℃/d。因此,冷季高温大曲发酵前期升温速率低于热季高温大曲,发酵后期降温速率高于热季高温大曲。PAN Q L等[20-21]的研究表明,可通过调节发酵室的湿度、温度影响曲坯的水分和温度,以达到调节大曲微生物群落组装过程的目的,因此生产上可使用智能发酵仓为冷季高温大曲发酵提供热量,增强其保温效果。结合生产经验,建议使用温水拌料工艺提高冷季曲入仓温度,加厚稻草及提高母草用量等措施提高曲坯温度,同时缩短冷季曲翻仓时间,减少热量流失。

图1 不同生产时期高温大曲发酵过程中温度变化曲线

Fig.1 Temperature variation curves during high-temperature Daqu fermentation at different production periods

2.2 不同生产时期高温大曲发酵过程中理化指标分析

2.2.1 水分含量

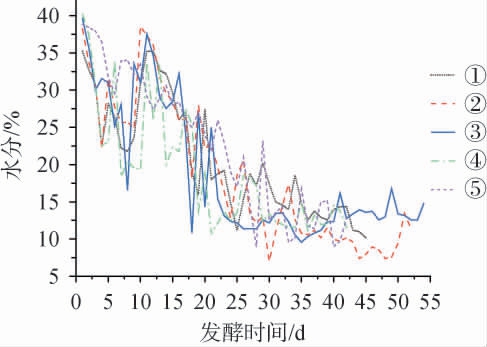

由图2可知,在发酵过程中,冷、热季高温大曲水分变化趋势均一致,随发酵的进行,水分含量整体呈先增加后降低的趋势,在小范围内上下浮动,其原因可能是同一曲块不同部位间发酵差异性,翻仓导致曲块内外侧位置变动使得大曲水分在一次翻仓后有较大波动。曲块入仓水分为38%~40%,在一次翻仓节点,冷、热季高温大曲水分下降至25%左右,二次翻仓节点下降至15%~20%,此后高温大曲水分缓慢降低并在35 d之后趋于稳定,出仓曲水分含量范围在10%~12%之间。随着发酵的进行,曲房及曲块的温度逐渐升高,曲块中的水分大量蒸发,这可能是曲块中水分含量下降的主要原因。

图2 不同生产时期高温大曲发酵过程中水分含量变化曲线

Fig.2 Variation curves of moisture during high-temperature Daqu fermentation at different production periods

2.2.2 酸度

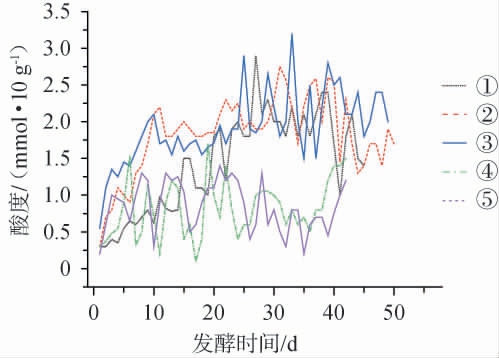

由图3可知,随发酵时间延长,不同生产时期高温大曲酸度整体呈上升趋势,在小范围内有一定上下浮动。入仓曲酸度为0.2~0.6 mmol/10 g,热季高温大曲(①、②、③)酸度分别在入仓第27、31、33天时达到最高值,分别为2.5 mmol/10 g、2.6 mmol/10 g、3.2 mmol/10 g,随后缓慢降低,出仓曲整体酸度维持在1.3~2.0mmol/10g之间。冷季高温大大曲(④、⑤)在一次翻仓前呈上升趋势,一次翻仓至二次翻仓(入仓第10~21天)增幅不明显,酸度基本保持在1.0~1.7 mmol/10 g之间,二次翻仓后又呈下降趋势,出仓曲酸度值为0.8~1.5 mmol/10 g。通过上述分析可知,冷季高温大曲生酸速率低于热季高温大曲,且整个发酵过程中酸度值均低于热季高温大曲。在发酵过程中,二次翻仓前产酸菌大量生长,曲块酸度提高,随着大曲水分降低微生物代谢减缓,同时部分微生物消耗有机酸形成酯类等化合物,曲块酸度又呈现下降趋势,冷季高温大曲由于后期降温速率过快,发酵效果不佳,导致微生物产酸较热季高温大曲少[22]。

图3 不同生产时期高温大曲发酵过程中酸度变化曲线

Fig.3 Variation curves of acidity during high-temperature Daqu fermentation at different production periods

2.2.3 糖化力

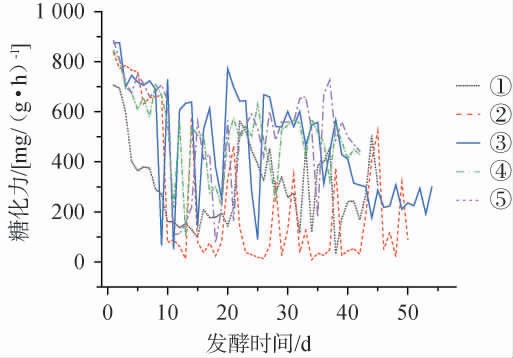

不同生产时期高温大曲发酵过程中糖化力变化曲线见图4。由图4可知,冷、热季高温大曲在二次翻仓前糖化力呈动态降低趋势,二次翻仓至入仓第30天有小幅上升趋势(推测原因为霉菌在二次翻仓后有小幅增长,代谢产生糖化酶),之后整体呈下降趋势。生曲由于小麦中含有多种酶类[23],因此入仓曲糖化力最高可达800~900 mg/(g·h),一次翻仓前高温大曲样品①下降至270 mg/(g·h),样品②、③、④、⑤下降至600mg/(g·h)左右,在一次翻仓至二次翻仓期间,高温大曲糖化力降低幅度较小,热季高温大曲出仓糖化力为50~300mg/(g·h),而冷季高温大曲为400~500mg/(g·h)。随着发酵的进行,原料中的各种酶类受高温的影响逐渐失活,导致糖化力在二次翻仓前出现了一定程度的降低,二次翻仓后冷季高温大曲降温速率高于热季高温大曲,冷季高温大曲酶活性受温度影响较小,导致出仓曲糖化力较热季高温大曲高。

图4 不同生产时期高温大曲发酵过程中糖化力变化曲线

Fig.4 Variation curves of saccharification power during high-temperature Daqu fermentation at different production periods

2.3 不同生产时期高温大曲发酵过程中微生物指标分析

不同生产时期高温大曲发酵过程中细菌、芽孢杆菌、酵母菌及霉菌数量变化见图5。由图5A可知,高温大曲样品②、③、④、⑤细菌数量在入仓至一次翻仓期间呈增加趋势,一次翻仓至出仓期间呈减少趋势;而样品①细菌数量在入仓至一次翻仓期间呈降低趋势,一次翻仓至出仓期间呈不断上升趋势;样品①、②、③、⑤细菌数量在出仓时接近1.0×107CFU/g,样品④细菌数量最低(2×106CFU/g)。由图5B可知,高温大曲样品①、②、③、④、⑤芽孢杆菌数量在入仓至二次翻仓期间均呈上升趋势;二次翻仓之后样品①、④芽孢杆菌数量仍上升,但样品②、③、⑤呈小幅下降趋势。酱香型高温大曲微生物以芽孢杆菌属为主,其对大曲香气的形成具有重要作用,生产上可选用芽孢杆菌相对丰度高的曲块作为冷季生产所使用的母曲。

图5 不同生产时期高温大曲发酵过程中细菌(A)、芽孢杆菌(B)、酵母菌(C)、霉菌(D)数量变化

Fig.5 Changes in the number of bacteria (A), Bacillus (B), yeast (C)and mold (D) during high-temperature Daqu fermentation at different production periods

由图5C可知,高温大曲样品①、②、③、④、⑤酵母菌数量在入仓至一次翻仓期间均呈降低趋势;一次翻仓至二次翻仓期间,样品②、③、④酵母菌数量仍持续降低,而样品①、⑤酵母菌数量呈上升趋势;二次翻仓至出仓期间,样品②、③高温大曲酵母菌数量呈小幅增加趋势,样品④趋于平稳,而样品①、⑤呈降低趋势。由图5D可知,高温大曲样品①、②、③、⑤在入仓至一次翻仓期间呈下降趋势,而样品④呈小幅上升趋势;一次翻仓至二次翻仓期间,除样品①外,其他高温大曲样品仍呈下降趋;二次翻仓至出仓期间,所有高温大曲样品均呈上升趋势。

酱香型高温大曲微生物演替过程受曲仓环境、母曲质量、稻草质量及轮次工艺标准差异等的影响,存在一定程度的差别。从入房培养开始,大曲内部发生物理和生化变化,微生物的数量随之改变[19],在一次翻仓前温度快速升高,酵母、霉菌大量死亡,耐热的芽孢杆菌经两次升温后大量生长,但发酵后期由于曲块水分减少,芽孢杆菌呈小幅降低,同时曲块温度的回落使得一些不耐高温的霉菌在这个时期会进一步生长繁殖。

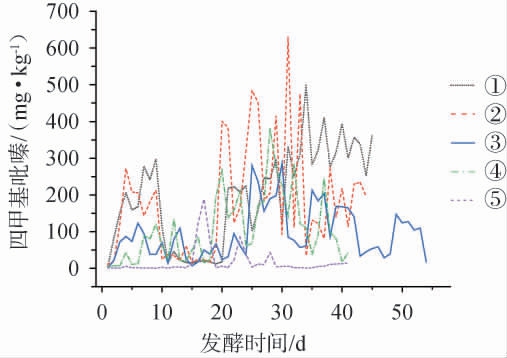

2.4 不同生产时期高温大曲四甲基吡嗪含量变化

不同生产时期高温大曲发酵过程中四甲基吡嗪含量变化曲线见图6。

图6 不同生产时期高温大曲发酵过程中四甲基吡嗪含量变化曲线

Fig.6 Variation curves of tetramethylpyrazine contents during hightemperature Daqu fermentation at different production periods

由图6可知,入仓曲块的四甲基吡嗪含量主要来源于母曲,入仓曲四甲基吡嗪含量为1.5~10 mg/kg,除冷季高温大曲⑤,其他高温大曲的四甲基吡嗪含量在一次翻仓前呈上升趋势;在一次翻仓至二次翻仓呈降低趋势(因翻仓内外部曲块位置调整,内部靠墙曲块曲温低导致四甲基吡嗪含量较低);二次翻仓至入仓第35天呈增长趋势,随后至出仓期间基本呈降低趋势;热季高温大曲①、②出仓时四甲基吡嗪含量较高(200~350 mg/kg)。冷季高温大曲⑤在发酵过程中四甲基吡嗪含量趋于平稳,出仓时四甲基吡嗪含量范围为10~40 mg/kg。因此,热季高温大曲①、②、③四甲基吡嗪含量整体高于冷季高温大曲④、⑤。研究表明,在中国白酒中产吡嗪的微生物主要是芽孢杆菌,以枯草芽孢杆菌最多[24-25],二次翻仓前曲坯温度为四甲基吡嗪合成提供了良好条件,二次翻仓前冷季曲芽孢杆菌相对丰度低于热季大曲,影响冷季高温大曲四甲基吡嗪合成,且二次翻仓后冷季高温大曲保温效果差,不能为四甲基吡嗪合成提供良好条件,使得冷季高温大曲四甲基吡嗪含量低于热季。

2.5 高温大曲质量评价

大曲等级由5名品评定级员进行感官评定,并结合大曲理化指标进行综合评级得出。结果显示,5、7月生产的大曲均被评为一级,而9、11、1月生产的大曲一级率分别为89%、44%、17%,因此冷季高温大曲质量低于热季,主要体现在冷季高温大曲中霉味及氨味较为常见。

2.6 高温大曲发酵过程中温度、理化指标及四甲基吡嗪含量相关性分析

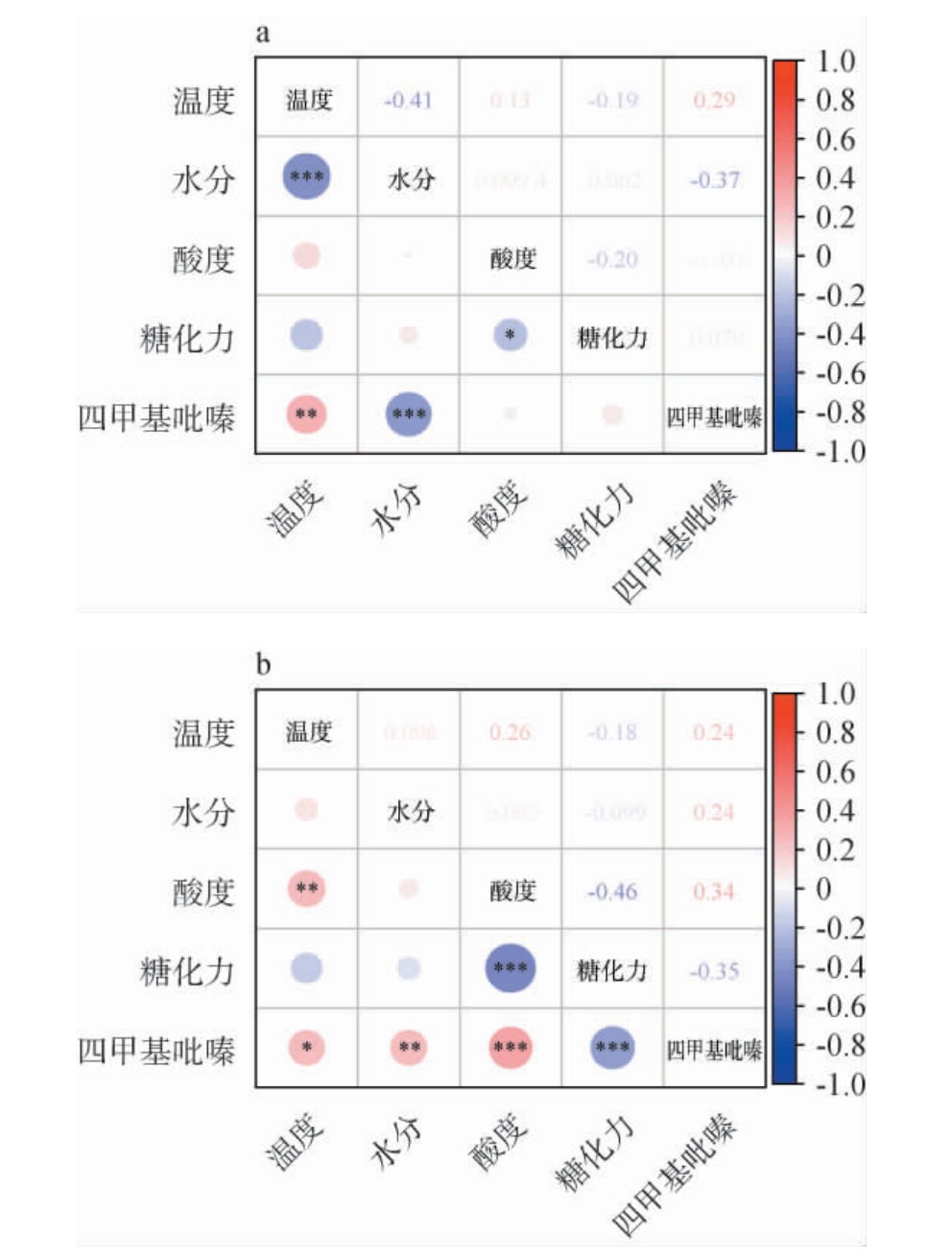

二次翻仓前、后高温大曲温度、理化指标、及四甲基吡嗪含量相关性分析见图7。

图7 二次翻仓前(a)、后(b)高温大曲温度、理化指标及四甲基吡嗪含量相关性分析

Fig.7 Correlation analysis of temperature, physicochemical indexes and tetramethylpyrazine contents of high temperature Daqu before (a) and after (b) the second turnover

“*”表示相关性显著(P<0.05);“**”表示相关性极显著(P<0.01);“**”表示相关性高度显著(P<0.001)。

由图7a可知,二次翻仓前水分与温度、四甲基吡嗪含量高度显著负相关(P<0.001),四甲基吡嗪与温度呈极显著正相关(P<0.01);糖化力与酸度呈显著负相关(P<0.05)。在二次翻仓前四甲基吡嗪与温度呈正相关,与水分呈负相关,表明适宜的温度可为四甲基吡嗪合成提供基础条件[26-27],且可促进大曲水分挥发,在此环境条件下一是有利于大曲中无芽孢的生酸细菌在干燥环境中优胜劣汰,从而使大曲的微生物得到纯化,二是适宜水分能促进四甲基吡嗪合成[28]。

由图7b可知,二次翻仓后,四甲基吡嗪与温度呈显著正相关(P<0.05),与水分呈极显著正相关(P<0.01),与酸度呈高度显著正相关(P<0.001),与糖化力呈高度显著负相关(P<0.001),酸度与温度呈极显著正相关(P<0.01),糖化力与酸度呈高度显著负相关(P<0.001)。在二次翻仓后,四甲基吡嗪与温度、水分、酸度呈正相关,与糖化力呈负相关,在发酵后期随着温度、水分及酸度的不断降低,四甲基吡嗪也呈减少状态,且冬季大曲糖化力较高,酸度含量较低,其四甲基吡嗪含量也较低,由此可知,影响大曲四甲基吡嗪含量的主要理化因素为温度、水分、酸度、糖化力。

3 结论

本研究深入分析了酱香型白酒高温大曲在不同生产时期(冷、热季)发酵过程中温度、理化指标、微生物菌群及四甲基吡嗪含量变化,并对温度、理化指标及四甲基吡嗪含量之间的相关性进行分析。结果表明,在发酵过程中,温度整体呈先增加后降低分趋势,水分、糖化力整体呈降低趋势,酸度整体呈上升趋势,四甲基吡嗪含量整体呈先上升后下降的趋势,且在小范围内上下浮动。发酵结束时,不同高温大曲出仓时水分含量为10%~12%;而冷季高温大曲出仓时糖化力(400~500 mg/(g·h)高于热季高温大曲(50~300 mg/(g·h)),而酸度(0.8~1.5 mmol/10 g)及四甲基吡嗪含量(10~40 mg/kg)低于热季高温大曲。二次翻仓前,部分酵母、霉菌死亡,而耐热的细菌、芽孢杆菌有所增加;二次翻仓后,高温大曲温度的下降导致不耐高温的霉菌有所增加。相关性分析表明,在二次翻仓前四甲基吡嗪与温度呈正相关,与水分呈负相关;在二次翻仓后,四甲基吡嗪与温度、水分、酸度呈正相关,与糖化力呈负相关。因此,为提高冷季高温大曲质量,可使用温水拌料、曲仓环境温度调控等方式提高入仓曲块的温度,减少温度差异对大曲生酸速率、糖化力、风味物质合成的影响;提高母曲质量,减少冷季高温大曲芽孢杆菌纯化时间。

[1]吴树坤,谢军,卫春会,等.四川不同地区浓香型大曲微生物群落结构比较[J].食品科学,2019,40(14):144-152.

[2]LI J J,SUN H Z,WANG Q,et al.Microbial community spatial structures in Luzhou-flavored liquor pit muds with different brewing materials[J].Peer J,2022,10:e12987.

[3]邓杰,张曼,周杰,等.2种浓香型白酒大曲中微生物群落结构及功能研究[J].食品科学技术学报,2024,42(4):75-85.

[4]焦丹丹,聂叶,焦富,等.高温大曲翻仓曲理化指标近红外检测方法的建立[J].酿酒科技,2024(11):96-102.

[5]侯强川,王文航,徐媛媛,等.徐坊中高温大曲发酵过程中理化品质、风味及真菌群落结构变化规律研究[J].食品工业科技,2024,45(19):133-141.

[6]FU G M,DENG M F,CHEN Y,et al.Analysis of microbial community,physiochemical indices,and volatile compounds of Chinese Te-flavor Baijiu Daqu produced in different seasons[J].J Sci Food Agr,2021,101(15):6525-6532.

[7]邓皖玉,许永明,陈波,等.制曲工艺关键控制点对冬季高温大曲质量的影响[J].中国酿造,2023,42(8):153-157.

[8]刘毓歌.端午制曲!仰韶吹响新一轮酿酒号角[J].中国酒,2023(6):82-83.

[9]赵荣寿,吴先远,梁亭,等.酱香型高温大曲生产季节讨论[J].酿酒科技,2015(8):60-61.

[10]沈毅,许忠,王西,等.论酱香型郎酒酿造时令的科学性[J].酿酒科技,2013(9):43-48.

[11]袁华伟,赵余,王玉婷,等.高温大曲制曲过程中水解酶系及理化性质的动态变化研究[J].酿酒,2023,50(4):31-36.

[12]邓阿玲,唐杰,朱楚天,等.黑色型高温大曲在固态发酵过程中的微生物群落及风味化合物演替驱动机制[J].食品科学,2024,45(23):102-112.

[13]潘强林,张庆,唐家环.大曲微生物群落及影响其演替的因素研究进展[J].酿酒科技,2025(3):102-106.

[14]范恩帝,黄魏,谢丹,等.酱香大曲中高产四甲基吡嗪微生物的选育及应用研究[J].酿酒科技,2022(11):45-50,71.

[15]WANG Y,QIU Y,WANG L,et al.Analysis on the differences of physicochemical indexes and volatile components of black, white and yellow koji at high temperature with Maotai flavor in different production areas[J].China Condiment,2022,47(6):155-159.

[16]吴建峰,徐岩.白酒细菌酒曲固态培养条件下B.subtilis S12产四甲基吡嗪的合成机制[J].食品与生物技术学报,2014,33(1):8-15.

[17]徐岩,吴群,范文来,等.中国白酒中四甲基吡嗪的微生物产生途径的发现与证实[J].酿酒科技,2011(7):37-40.

[18]李喆,冯海燕,吴德光,等.高温大曲发酵过程中理化指标及风味变化规律的研究[J].酿酒科技,2022(10):40-45.

[19]刘石雪,武艳丽,王秀菊,等.中高温大曲发酵过程中理化指标及微生物消长规律研究[J].酿酒科技,2024(8):25-29,37.

[20]PAN Q L,HUANG J,ZHANG S Y,et al.Response of microbiota to exogenous inoculation improved the enzymatic activities of medium-temperature Daqu[J].Front Microbiol,2022,13:1047041.

[21]BAN S D,CHEN L N,FU S X,et al.Modelling and predicting population of core fungi through processing parameters in spontaneous starter(Daqu)fermentation[J].Int J Food Microbiol,2022,363:109493.

[22]宋瑞滨,邵泽良,宋军.不同季节生产浓香型中高温包包曲的分析与探讨[J].酿酒,2022,49(5):80-86.

[23]肖宇航,朱和琴,江东材,等.偏高温机制大曲和人工大曲感官评价和理化指标对比研究[J].酿酒,2024,51(4):76-79.

[24]龙亚飞,赵益梅,冉光耀,等.中国白酒中健康因子四甲基吡嗪的研究进展[J].酿酒科技,2023(12):79-85.

[25]刘帮,王西,张亚东,等.中国白酒中四甲基吡嗪的研究进展[J].酿酒科技,2023(4):105-109.

[26]罗帅.酱香型大曲中黑曲形成机制及抑菌性能解析[D].无锡:江南大学,2022.

[27]李雨佳,罗丽蓉,尚常花.微生物发酵生产四甲基吡嗪方法综述[J].广西师范大学学报(自然科学版),2024,42(4):32-40.

[28]曹敬华,李恬心,刘雄锋,等.不同工艺高温大曲的理化指标变化趋势研究[J].食品科技,2023,48(3):102-109.