鲊广椒,亦称鲊辣椒,是一种在贵州、湖北等地广泛流传的传统发酵美食[1]。在传统的发酵工艺中,鲊广椒是将新鲜的辣椒碎、玉米粉和食盐按照一定的比例进行混合后转移至发酵坛中并压实,继而在室温下水封发酵15~30 d制作而成的发酵制品,成品具有酸辣鲜香的风味特点,既可以直接炒制食用,也可以作为辅料改善其他食品风味,深受当地消费者的喜爱[2]。

当前鲊广椒的传统发酵工艺依赖环境微生物,导致产品质量不稳定,批次差异明显,发酵周期长[3]。因此关于鲊广椒的研究主要集中在微生物菌群解析、功能微生物开发及工艺优化等方面。鲊广椒以乳杆菌属(Lactobacillus)、芽孢杆菌属(Bacillus)、葡萄球菌属(Staphylococcus)等为核心功能菌群[4-6],其中乳酸菌通过代谢碳水化合物产生有机酸(乳酸、乙酸等)降低体系pH值以抑制腐败菌增殖,同时通过酯酶活性催化酯类物质合成,直接贡献于特征性果香与酯香风味的形成[7-8]。对于复杂发酵体系,发酵时间长及环境不可控等因素易出现有害微生物污染[9],而采用纯种发酵可以有效避免这种情况[10]。雷炎等[11]将分离所得的植物乳植杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)发酵鲊广椒发现,芳香类物质明显增多,氮氧化物、氢化物、有机硫化合物和烷烃等物质含量显著降低。王玉荣等[12]通过基因功能预测发现,相较于自然发酵,富集乳酸菌发酵可提高鲊广椒细菌菌群的基因功能表达。向秀连等[13]研究表明,调整食盐添加量至5%可以显著改善鲊广椒的菌群稳定性和感官品质。但目前鲜有系统分析鲊广椒发酵工艺优化及风味品质分析的研究报道。

本研究以新鲜辣椒为原料,以玉米粉、食盐为辅料,以植物乳植杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)为发酵菌种发酵制备鲊广椒。以氨基酸态氮含量和感官评分为评价指标,采用单因素及Box-Benhnken响应面试验对鲊广椒的发酵工艺进行优化,并利用电子鼻和顶空固相微萃取(headspace solid-phase microextraction,HS-SPME)结合气相色谱-质谱联用(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)技术检测其挥发性风味成分,以期缩短鲊广椒发酵时间,为其品质提升提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料与菌株

玉米粉、新鲜辣椒、食盐:市售;植物乳植杆菌冻干粉(活菌数1×1010 CFU/g):山东中科嘉亿生物工程有限公司。

1.1.2 试剂

氢氧化钠:深圳市博林达科技有限公司;甲醛:西陇科学股份有限公司。所用试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

HH-2型数显恒温水浴锅:常州澳华仪器有限公司;PEN3型电子鼻:德国AIRSENSE公司;FE28-CN型pH计:梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司;EJ-1202A型电子天平:莆田市衡科仪器有限公司;ATOMX-7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱质谱(GC-MS)联用仪:美国Agilent公司;57348-U型50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取头:美国Supelco公司。

1.3 方法

1.3.1 鲊广椒的制作工艺流程及操作要点

操作要点:取去柄新鲜红辣椒200 g,剁碎至3 mm×3 mm大小后装坛,加入玉米粉200 g,加入4%食盐,接种5%植物乳植杆菌(将植物乳植杆菌菌粉溶于2倍质量的蒸馏水中,在37 ℃水浴条件下活化30 min)后,搅拌均匀,在25 ℃室温条件下进行水封发酵至出现酸味,即得鲊广椒成品。

1.3.2 鲊广椒发酵工艺条件优化

单因素试验:在上述工艺条件下,分别考察发酵时间(3 d、4 d、5 d、6 d、7 d)、食盐添加量(0、2%、4%、6%、8%)、菌粉添加量(1%、3%、5%、7%、9%)、玉米粉与辣椒的质量比(1.0∶2.0、1.0∶1.5、1.0∶1.0、1.5∶1.0、2.0∶1.0)对氨基酸态氮含量及感官评分的影响。

响应面试验:在单因素试验结果的基础上,以发酵时间(A)、食盐添加量(B)、菌粉添加量(C)、玉米粉与辣椒的质量比(D)为自变量,以感官评分(Y)为响应值,采用Design-Expert 13.0软件设计4因素3水平的响应面试验对其发酵条件进行优化[20]。

1.3.3 理化指标测定

氨基酸态氮含量测定:参考GB 5009.235—2016《食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定》的甲醛滴定法[14];总酸含量测定:参考GB 12456—2021《食品安全国家标准食品中总酸的测定》的pH计电位滴定法[15];pH值测定:参考GB/T 10468—1989《水果和蔬菜产品pH值的测定方法》的电位差法[16]。

1.3.4 感官评价

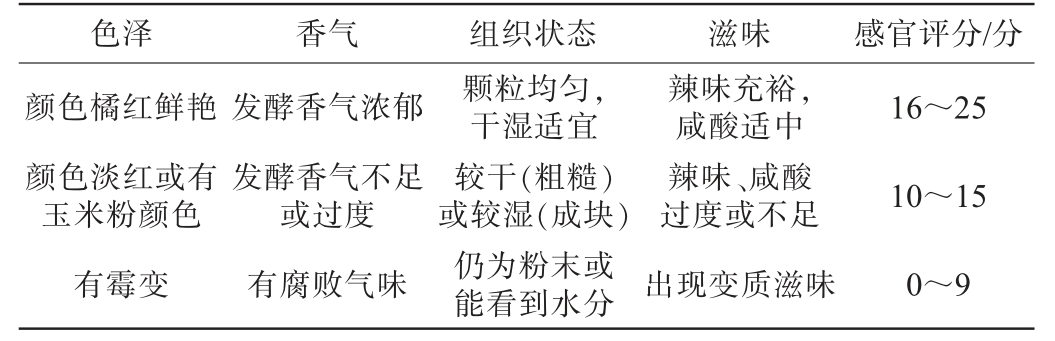

选取10名经过感官培训的人员从色泽、香气、组织状态及滋味方面进行感官评分,满分为100分,其感官评价标准见表1。

表1 鲊广椒的感官评价标准

Table 1 Sensory evaluation standards of Zha-Chili

色泽 香气 组织状态 滋味 感官评分/分颜色橘红鲜艳颜色淡红或有玉米粉颜色有霉变发酵香气浓郁发酵香气不足或过度有腐败气味颗粒均匀,干湿适宜较干(粗糙)或较湿(成块)仍为粉末或能看到水分辣味充裕,咸酸适中辣味、咸酸过度或不足出现变质滋味16~25 10~15 0~9

1.3.5 电子鼻的测定

参考BOROWIK P等[17]的方法略作修改,称取2 g样品于40 mL顶空瓶中,50 ℃水浴加热30 min,室温平衡10 min后进行测定,并重复3次。该电子鼻1号传感器WIC对芳香成分(苯类)敏感,2号传感器W5S对氮氧化合物灵敏,3号传感器W3C对对芳香成分(胺类)灵敏,4号传感器W6S主要对氢气(氢化物)有选择性,5号传感器W5C对烷烃芳香成分(短链烷烃)灵敏,6号传感器W1S对甲烷(甲基类)灵敏,7号传感器W1W对硫化物(无机硫化物)灵敏,8号传感器W2S对乙醇(醇类)灵敏,9号传感器W2W对芳香成分和有机化合物灵敏,10号传感器W3S对烷烃(长链烷烃)灵敏。每次清洗电子鼻探头的时间设置为60 s,清洗次数设置为2次,测定鲊广椒样品的时间设置为100 s,进样流量设置为300 mL/min,选取79 s、80 s、81 s的响应值进行分析。

1.3.6 挥发性风味物质测定

参照马佳佳等[18]的方法并略作修改,采用顶空固相微萃取(HS-SPME)结合GC-MS法进行挥发性风味物质的测定。

HS-SPME条件:精确量取5g鲊广椒样品于20mL顶空瓶中,使用聚四氟乙烯瓶盖密封,60℃加热30 min,于250 r/min、60 ℃条件下振荡5 min。将萃取头插入顶空瓶中,并推出纤维头,在恒温50 ℃的条件下萃取15 min。将萃取头插入GC-MS的进样口,250 ℃解吸5 min。

GC条件:DB-5MS石英毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm);载气为高纯氦气(He)(纯度99.999%),流速1.2 mL/min;进样口温度250 ℃;升温程序为35 ℃持续5 min,再以5 ℃/min升温至60 ℃,保持8 min,最后以10 ℃/min升温至200 ℃,保持5 min。

MS条件:电子电离(electronic ionization,EI)源,离子源温度220 ℃;电子能量70 eV;质量扫描范围35~500 m/z。

定性定量方法:根据检测到挥发性成分的保留时间(retention time,RT),通过比对美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)质谱数据库进行化合物定性,采用峰面积归一化法进行定量。

1.3.7 数据处理与统计分析

采用Excel2019处理试验数据,Origin 2024软件绘图,使用Design-Expert 13.0软件进行响应面试验相关分析。

2 结果与分析

2.1 鲊广椒发酵工艺条件优化单因素试验结果

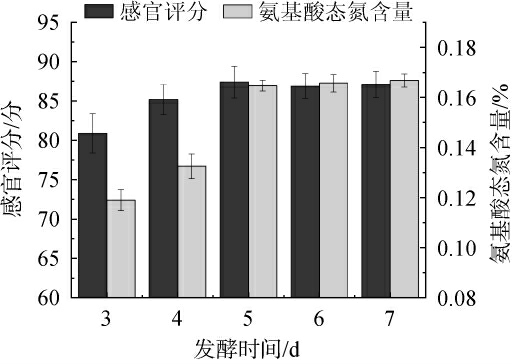

2.1.1 发酵时间的确定

由图1可知,随着发酵时间在3~5 d内的延长,感官评分和氨基酸态氮含量逐渐升高;当发酵时间为5 d时,感官评分达最高值,为87.4分,此时,氨基酸态氮含量为0.165%;继续增加发酵时间,氨基酸态氮含量趋于稳定,感官评分有所下降。其原因可能是发酵产物积累导致体系pH下降,酸辣风味的平衡被破坏,同时抑制菌群分解蛋白质的生理活动[19]。因此,确定最佳发酵时间为5 d。

图1 发酵时间对鲊广椒感官评分及氨基酸态氮含量的影响

Fig.1 Effect of fermentation time on sensory score and amino acid nitrogen content of Zha-Chili

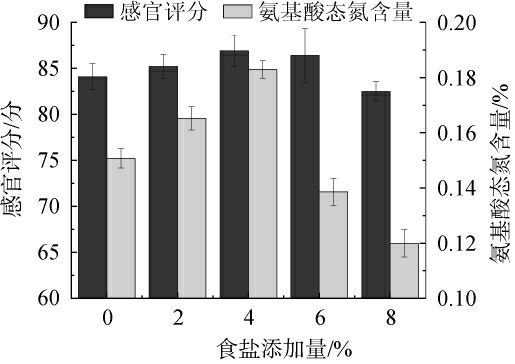

2.1.2 食盐添加量的确定

由图2可知,随着食盐添加量在0~4%范围内的增加,感官评分和氨基酸态氮含量呈增加趋势;当食盐添加量到达4%时,感官评分和氨基酸态氮含量最高,分别为86.9分和0.183%;继续增加食盐添加量,感官评分和氨基酸态氮含量开始降低。其原因可能是,添加少量食盐有利于缓冲发酵环境的酸性变化;当食盐添加量过高时,会导致高渗透压,抑制微生物的生理活性[20]。因此,确定最佳的食盐添加量为4%。

图2 食盐添加量对鲊广椒感官评分及氨基酸态氮含量的影响

Fig.2 Effect of salt addition on sensory score and amino acid nitrogen content of Zha-Chili

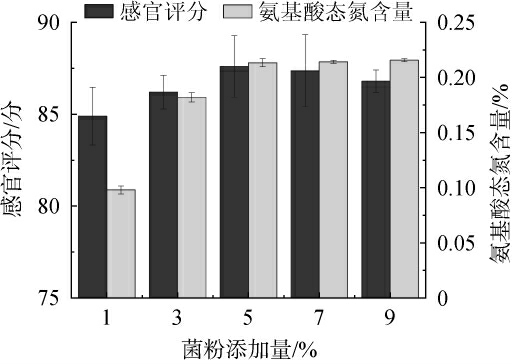

2.1.3 菌粉添加量的确定

由图3可知,随着菌粉添加量在1%~5%范围内增加,鲊广椒的感官评分和氨基酸态氮含量均增加;当菌粉添加量为5%时,感官评分和氨基酸态氮含量最高,分别为87.6分、0.213%;继续增加菌粉添加量,感官评分有所下降,氨基酸态氮含量基本稳定。这可能是因为菌种接种量过高可能抑制其他菌的发酵作用,影响蛋白质分解[21]。因此,确定最佳菌粉添加量为5%。

图3 菌粉添加量对鲊广椒感官评分及氨基酸态氮含量的影响

Fig.3 Effect of bacterial powder addition on sensory score and amino acid nitrogen content of Zha-Chili

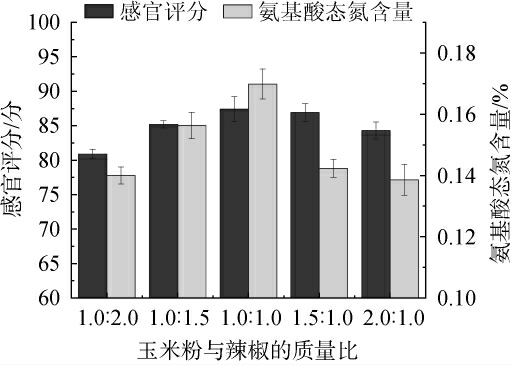

2.1.4 玉米粉与辣椒的质量比的确定

由图4可知,玉米粉与辣椒的质量比为1.0∶2.0、1.0∶1.5∶1.0∶1.0时,鲊广椒中感官评分和氨基酸态氮含量均升高;当玉米粉与辣椒的质量比为1.0∶1.0时,鲊广椒的感官评分和氨基酸态氮含量最高,分别为87.4分和0.170%;继续提高玉米粉的比例,感官评分和氨基酸态氮含量下降。这可能是由于玉米粉过多时,蛋白质的分解效率较低[22];玉米粉过少时,供菌群分解的蛋白质不足[23]。因此,确定最佳玉米粉与辣椒的质量比为1.0∶1.0。

图4 玉米粉与辣椒的质量比对鲊广椒感官评分及氨基酸态氮含量的影响

Fig.4 Effect of mass ratio of corn flour and chili on sensory score and amino acid nitrogen content of Zha-Chili

2.2 鲊广椒发酵工艺优化响应面试验结果

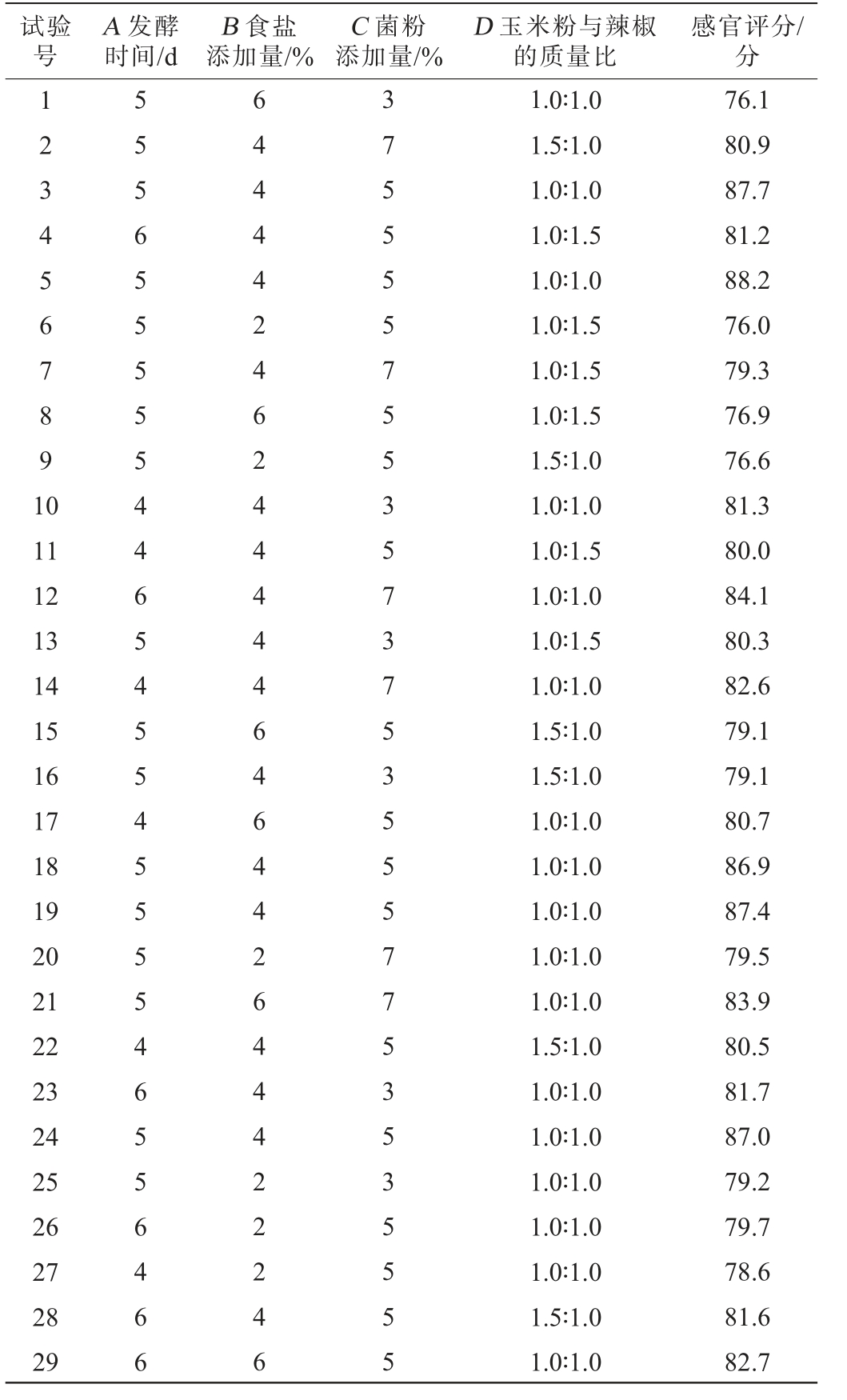

2.2.1 响应面试验结果及方差分析

根据单因素试验结果,以发酵时间(A)、食盐添加量(B)、菌粉添加量(C)、玉米粉与辣椒的质量比(D)为自变量,感官评分(Y)为响应值,利用响应面试验优化鲊广椒发酵工艺条件,响应面试验设计及结果见表2,方差分析结果见表3。

表2 发酵工艺条件优化响应面试验设计及结果

Table 2 Design and results of response surface tests for fermentation process conditions optimization

试验号A 发酵时间/d B 食盐添加量/%C 菌粉添加量/%D 玉米粉与辣椒的质量比感官评分/分1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 6 5 5 6 4 6 6 6 4 4 4 4 2 4 6 2 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 2 6 4 4 4 2 2 2 4 6 3 7 5 5 5 5 7 5 5 3 5 7 3 7 5 3 5 5 5 7 7 5 3 5 3 5 5 5 5 1.0∶1.0 1.5∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.5 1.0∶1.0 1.0∶1.5 1.0∶1.5 1.0∶1.5 1.5∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.5 1.0∶1.0 1.0∶1.5 1.0∶1.0 1.5∶1.0 1.5∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.5∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.0∶1.0 1.5∶1.0 1.0∶1.0 76.1 80.9 87.7 81.2 88.2 76.0 79.3 76.9 76.6 81.3 80.0 84.1 80.3 82.6 79.1 79.1 80.7 86.9 87.4 79.5 83.9 80.5 81.7 87.0 79.2 79.7 78.6 81.6 82.7

表3 回归模型方差分析

Table 3 Variance analysis of regression model

注:“*”表示对结果影响显著(P<0.05);“**”表示对结果影响极显著(P<0.01)。

方差来源 均方和 自由度 均方 F 值 P 值 显著性模型14 A B C D A B*******AC AD BC BD CD A2 B2 C2 D2残差失拟项纯误差总和328.06 4.44 8 13.23 1.4 0.202 5 0.302 5 0.002 5 14.06 0.64 1.96 24.64 172.82 50.37 152.53 11.65 10.52 1.13 339.71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 28.15 5.34 9.62 15.89 1.68 0.243 3 0.363 4 0.003 16.9 0.768 9 2.35 29.61 207.63 60.52 183.25<0.000 1 0.036 7 0.007 8 0.001 4 0.215 5 0.629 5 0.556 2 0.957 1 0.001 1 0.395 4 0.147 2<0.000 1<0.000 1<0.000 1<0.000 1**********10 4 28 23.43 4.44 8 13.23 1.4 0.202 5 0.302 5 0.002 5 14.06 0.64 1.96 24.64 172.82 50.37 152.53 0.832 3 1.05 0.283 3.72 0.108 7不显著

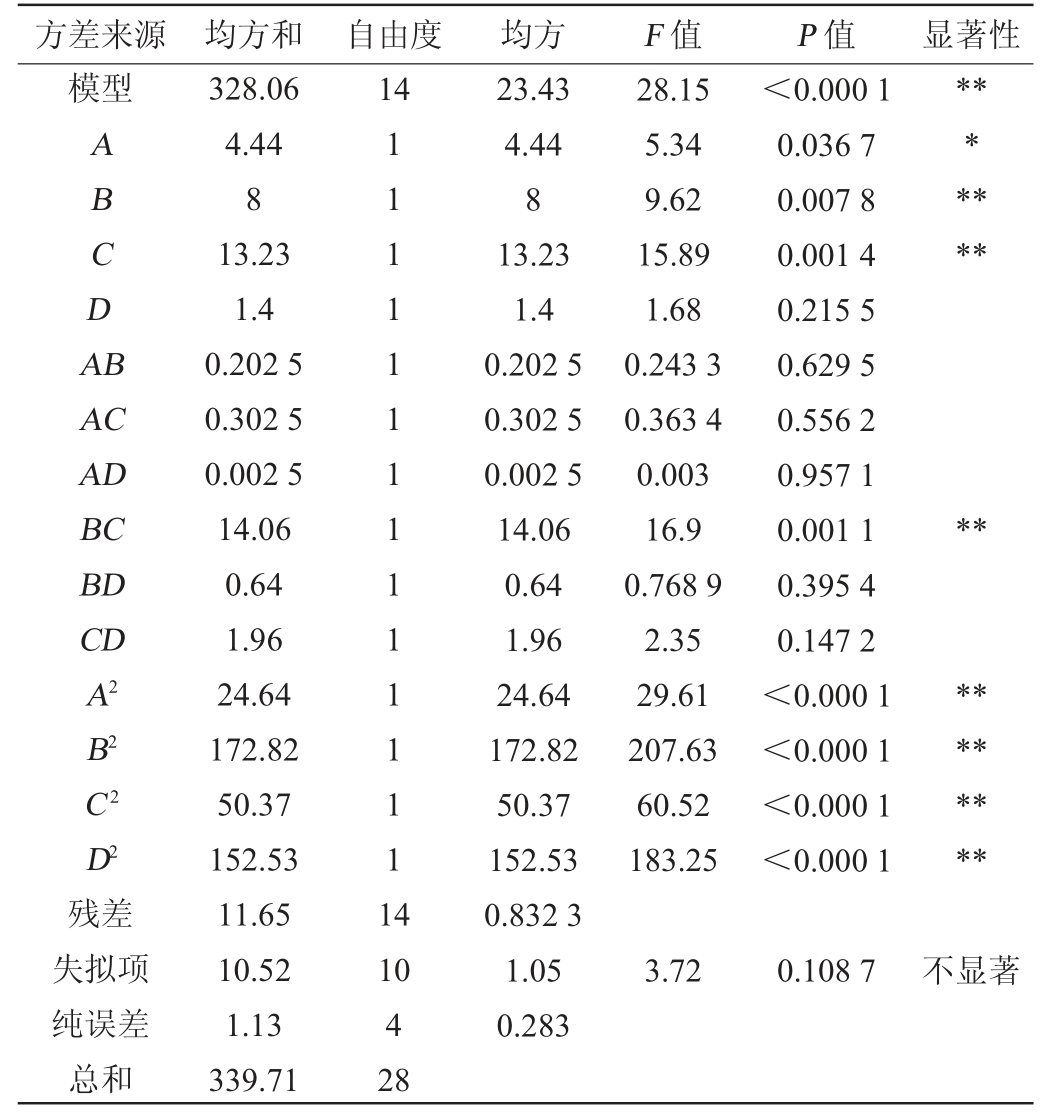

利用Design Expert 13.0软件对表3试验结果进行多元二次回归拟合,得到感官评分(Y)对发酵时间(A)、食盐添加量(B)、菌粉添加量(C)、玉米粉与辣椒的质量比(D)的二次回归方程为:

Y=87.44+0.608 3A+0.816 7B+1.05C+0.341 7D+0.225AB+0.275AC-0.025AD+1.88BC+0.4BD+0.7CD-1.95A2-5.16B2-2.79C2-4.85D2

由表4可知,回归模型极显著(P<0.000 1),失拟项不显著(P=0.108 7>0.05),表明模型与试验结果拟合度较好,回归方程决定系数R2为0.965 7,调整决定系数R2adj为0.931 4,表明模型拟合度较高,试验设计可靠。由P值可知,一次项B、C,交互项BC,二次项A2、B2、C2、D2对结果影响极显著(P<0.01);一次项A对结果影响显著(P<0.05);其他项对结果影响不显著(P>0.05)。由F值可知,对感官评分影响的因素顺序为菌粉添加量(C)>食盐添加量(B)>发酵时间(A)>玉米粉与辣椒的质量比(D)。

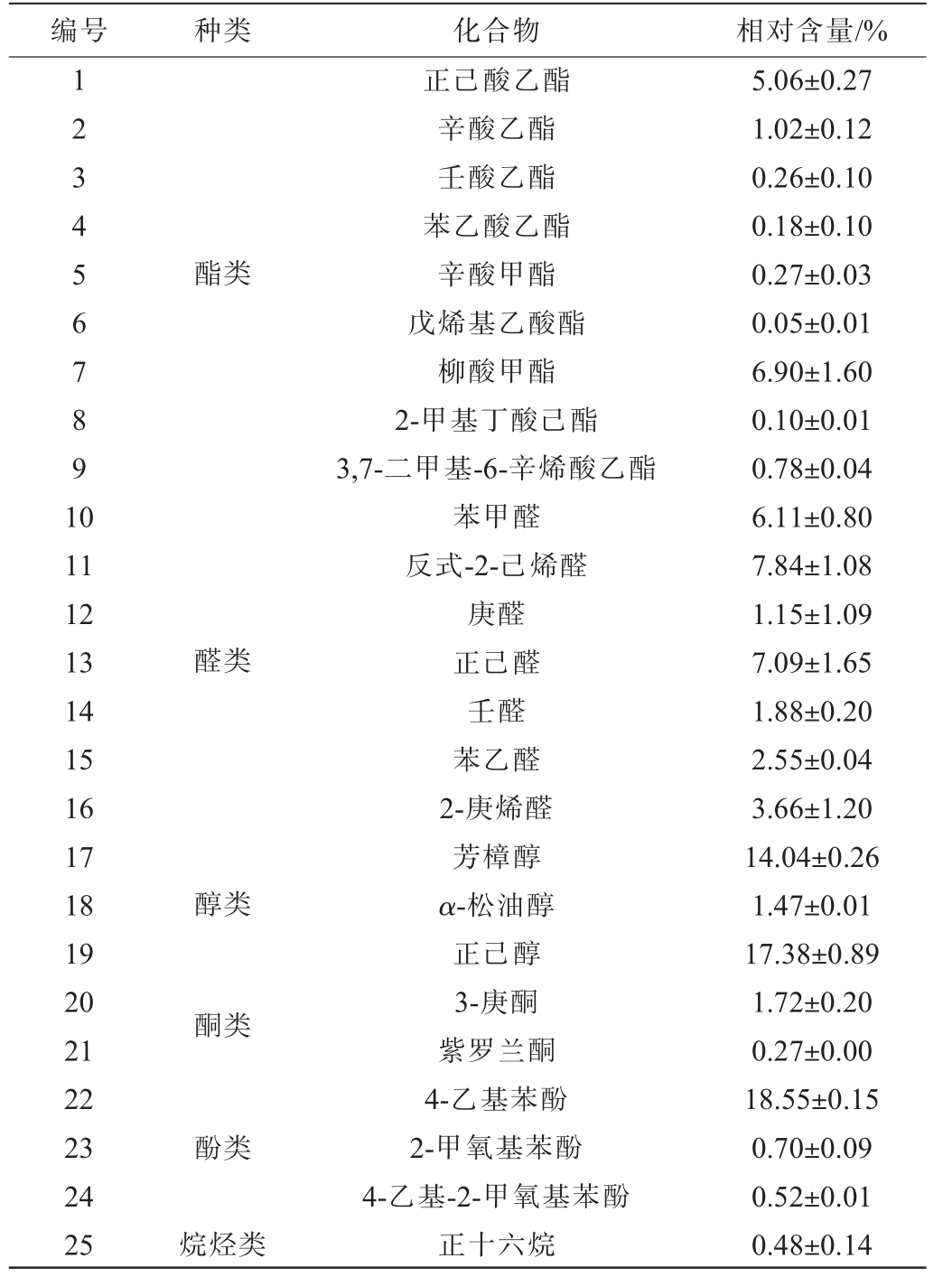

表4 鲊广椒挥发性风味成分GC-MS分析结果

Table 4 Volatile flavor components in Zha-chili analyzed by GC-MS

编号 种类 化合物 相对含量/%1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0酯类11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25醛类醇类酮类酚类烷烃类正己酸乙酯辛酸乙酯壬酸乙酯苯乙酸乙酯辛酸甲酯戊烯基乙酸酯柳酸甲酯2-甲基丁酸己酯3,7-二甲基-6-辛烯酸乙酯苯甲醛反式-2-己烯醛庚醛正己醛壬醛苯乙醛2-庚烯醛芳樟醇α-松油醇正己醇3-庚酮紫罗兰酮4-乙基苯酚2-甲氧基苯酚4-乙基-2-甲氧基苯酚正十六烷5.06±0.27 1.02±0.12 0.26±0.10 0.18±0.10 0.27±0.03 0.05±0.01 6.90±1.60 0.10±0.01 0.78±0.04 6.11±0.80 7.84±1.08 1.15±1.09 7.09±1.65 1.88±0.20 2.55±0.04 3.66±1.20 14.04±0.26 1.47±0.01 17.38±0.89 1.72±0.20 0.27±0.00 18.55±0.15 0.70±0.09 0.52±0.01 0.48±0.14

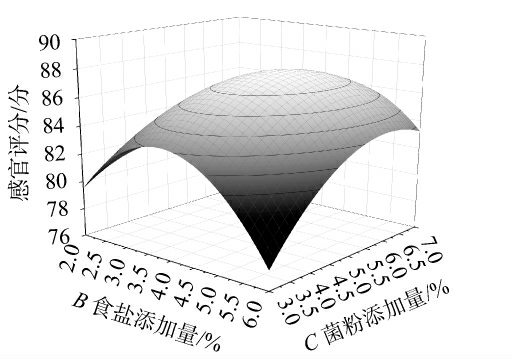

2.2.2 各因素间交互作用的响应面分析

响应曲面及等高线可以直观地反映各因素间交互作用对鲊广椒感官评分的影响,响应面的曲面陡峭、等高线趋近于椭圆,说明两因素之间的交互作用显著;响应面曲面平缓、等高线趋近于圆形则相反[24]。食盐添加量(B)与菌粉添加量(C)间交互作用对感官评分影响的响应曲面及等高线见图5。由图5可知,食盐添加量、菌粉添加量间交互作用对鲊广椒感官评分影响的响应面呈凸状,存在最高值。该响应曲面陡峭,等高线图趋近于椭圆形,其交互作用对感官评分的影响极显著,这与方差分析结果一致。

图5 食盐添加量与菌粉添加量间交互作用对感官评分影响的响应曲面及等高线

Fig.5 Response surface plot and contour lines of effect of interaction between salt addition and bacterial powder addition on sensory score

2.2.3 验证试验

使用Design Expert 13.0软件对响应面回归模型进行最优求解,得到最优发酵工艺条件为发酵时间5.18 d,食盐添加量4.26%,菌粉添加量5.49%,玉米粉与辣椒的质量比为1.00∶0.98。在此优化条件下,感官评分的预测值为87.7分。为便于实际操作,将最优条件修正为发酵时间5 d,食盐添加量4%,菌粉添加量5.5%,玉米粉与辣椒的质量比1.0∶1.0。在此发酵工艺条件下进行3次平行试验,得到感官评分实际值为88.9分,与预测值接近,表明此模型拟合良好,可用于优化鲊广椒发酵工艺条件。

2.3 鲊广椒的基本理化指标分析

在最佳工艺条件下制得鲊广椒,对其理化指标进行分析,结果表明,鲊广椒样品的总酸含量(以乳酸计)为1.13%,氨基酸态氮含量为0.172%,pH值为4.02。

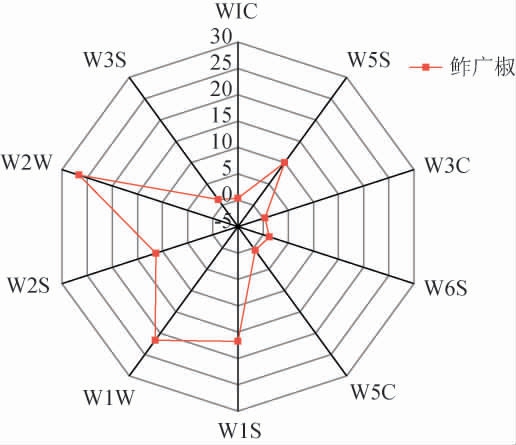

2.4 基于电子鼻技术的鲊广椒气味检测结果

在最佳工艺条件下制得鲊广椒,使用电子鼻检测其气味,结果见图6。

图6 鲊广椒的电子鼻响应值雷达图

Fig.6 Radar map of electronic nose response values of Zha-chili

由图6可知,W1C、W3C、W6S、W5C及W3S传感器对鲊广椒的响应值较低;与其他传感器相比,W2W(对芳香成分和有机化合物灵敏)传感器响应值最高,其次为W1W(对硫化物(无机硫化物)灵敏)、W1S(对甲烷(甲基类)灵敏)、W2S(对乙醇(醇类)灵敏)以及W5S(对氮氧化合物灵敏)传感器,表明鲊广椒中主要的挥发性成分有芳香成分、含硫化合物、甲基化合物、醇类及氮氧化合物等。

2.5 鲊广椒挥发性风味成分分析

鲊广椒挥发性风味成分GC-MS分析结果见表4。由表4可知,鲊广椒中共检出25种挥发性风味成分,包括酯类9种、醛类7种、醇类3种、酮类2种、酚类3种和烷烃类1种。醇类、醛类化合物是鲊广椒中的主要香气成分,其相对含量分别为32.89%、30.28%。

2.5.1 醇类

醇类化合物主要来源于玉米或辣椒中萜类化合物的微生物转化和不饱和脂肪酸的氧化降解[25]。这些醇类物质为鲊广椒提供了多样化的香气特征。其中,正己醇的相对含量最高,为17.38%,对产品贡献一定的尖锐果香;芳樟醇相对含量为14.04%,贡献一定的清新果香;α-松油醇的相对含量较低,为1.47%,贡献一定的辛辣松木香[26]。这些高级醇的香气相互作用,共同形成了鲊广椒辛辣风味。

2.5.2 醛类

醛类化合物主要来源于玉米或辣椒中脂肪酸的氧化分解[27]。其中,反式-2-己烯醛的相对含量最高,为7.84%,对产品贡献一定的青草清香;正己醛、庚醛相对含量分别为7.09%、1.15%,二者共同贡献一定的油脂香;苯甲醛相对含量为6.11%,贡献一定的苦杏仁香[28]。其余的醛类物质可贡献清新感的复合香气。

2.5.3 酯类

酯类化合物主要来源于乳酸菌代谢生成的短链酸和醇类物质的酯化反应[29]。其中,柳酸甲酯和正己酸乙酯的含量较高,分别为6.90%、5.06%;其余7种酯类物质的相对含量较低,大部分带有香甜气味。总体而言,鲊广椒中的酯类物质总量相对较少,对鲊广椒的整体风味产生修饰作用。

2.5.4 酚类、酮类及烷烃类

除4-乙基苯酚之外,其余酚类、酮类及烷烃类物质相对含量均较低。其中,4-乙基苯酚相对含量高达18.55%,其主要来源于乙烯基衍生物的微生物反应[30],兼具烟熏木香和细腻粉香,进一步提升鲊广椒口味的复杂感和层次感。

3 结论

本研究经过单因素和响应面试验得到鲊广椒的最佳发酵工艺条件为:发酵时间5 d,食盐添加量4%,菌粉添加量5.5%,玉米粉与辣椒的质量比为1.0∶1.0。在此优化条件下得到的鲊广椒感官评分为88.9分,总酸含量(以乳酸计)为1.13%,氨基酸态氮含量为0.172%,pH值为4.02。电子鼻检测结果表明,鲊广椒中主要的挥发性成分有芳香成分、含硫化合物、甲基化合物、醇类及氮氧化合物等。HS-SPME-GC-MS结果表明,鲊广椒中共检出25种挥发性风味成分,包括酯类9种、醛类7种、醇类3种、酮类2种、酚类3种和烷烃类1种。其中,4-乙基苯酚、正己醇和芳樟醇是鲊广椒主要的挥发性风味物质,相对含量分别为18.55%、17.38%和14.04%。本研究结果为鲊广椒的规模化生产提供了一定的数据支撑。

[1]刘永赤.生物教学中实用技术开发之六——恩施鲊广椒的制作方法[J].新课程学习(下),2014(12):253.

[2]邹金,王玉荣,周书楠,等.鲊广椒对肉丸品质的影响[J].肉类研究,2018,32(3):18-23.

[3]尚雪娇,雷炎,代凯文,等.当阳地区鲊广椒品质的评价[J].食品研究与开发,2018,39(24):33-38.

[4]GUO Z,WANG Y R,XIANG F S,et al.Evaluating the flavor and divergent bacterial communities in corn-based zha-chili[J].Food Biosci,2022,46:101563.

[5]李敏,陈巧红.高通量测序分析湘北地区辣椒发酵过程中细菌群落的多样性[J].农产品加工,2024(18):98-102.

[6]CAI W C,TANG F X, WANG Y R, et al.Bacterial diversity and flavor profile of zha-chili,a traditional fermented food in China[J].Food Res Int,2021,141:110112.

[7]ZHANG Z D, ZHAO H J, DENG Y M, et al.Bacterial diversity and its correlation with sensory quality of two types of zha-chili from Shennongjia region,China[J].Food Res Int,2023,168:112789.

[8]DONG W W,SHEN H Y,LIU H N,et al.Unraveling the microbial community and succession during zha-chili fermentation and their relationships with flavor formation[J].Food Res Int,2022,157:111239.

[9]汪铃,王亮.传统发酵蔬菜制作工艺、品质特征及影响因素研究概况[J].中国酿造,2022,41(7):21-25.

[10]向爽,张旭艺,李雪梅,等.贵州酸笋中乳酸菌的筛选、鉴定及发酵条件对发酵酸笋感官的影响研究[J].现代食品,2025(3):79-83,89.

[11]雷炎,马佳佳,雷敏,等.恩施鲊广椒乳酸菌的分离鉴定及其对挥发性风味物质的影响[J].中国酿造,2019,38(7):126-130.

[12]王玉荣,王鑫,圣群航,等.鲊广椒源乳酸菌新物种对鲊广椒品质影响及其作用机制研究[J/OL].食品与发酵工业,1-10[2025-04-21].https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.041199.

[13]向秀连,赵慧君,王玉荣,等.食盐添加对鲊广椒感官品质及细菌类群的影响[J].食品工业科技,2023,44(17):108-114.

[14]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 5009.235—2016食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定[S].北京:中国标准出版社,2016.

[15]国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局.GB 12456—2021 食品安全国家标准食品中总酸的测定[S].北京:中国标准出版社,2021.

[16]中华人民共和国商业部.GB/T 10468—1989 水果和蔬菜产品pH值的测定方法[S].北京:中国标准出版社,1989.

[17]BOROWIK P, PLUTA P, TKACZYK M, et al.Detection of Fusarium poae infestation in wheat grain by measurement with two electronic noses[J].Eng Proc,2024,82(1):62.

[18]马佳佳,葛东颖,尚雪娇,等.不同原料对鲊广椒品质的影响[J].中国酿造,2020,39(8):119-122.

[19]陈影,杨鑫,孙浩轩,等.植物乳杆菌特性及其在饲料中的应用[J].当代化工,2024,53(11):2673-2677.

[20]张开翼,黄翠姬,庞凤萍,等.食盐浓度对乳酸菌接种发酵酸笋的影响[J].食品与发酵科技,2024,60(1):53-57.

[21]万景瑞,蒋鹏飞,史冠莹,等.乳酸菌接种发酵生产辣椒酱的工艺优化[J].中国食品添加剂,2025,36(2):84-92.

[22]许蒙蒙,罗怡,王顺洋,等.不同发酵水分及菌酶协同发酵对豆粕品质的影响[J].畜牧与饲料科学,2022,43(6):22-29.

[23]剧柠,张悦,郭帅,等.谷物联合益生菌在发酵乳制品应用中的现状、机遇和挑战[J/OL].食品工业科技,1-16[2025-04-24].https://doi.org/10.13386/j.issn1002-0306.2024100128.

[24]陈思羽,饶桂维,王露桦,等.微波辅助深共熔溶剂提取紫斑牡丹籽总黄酮的工艺优化及其抗氧化活性[J].食品工业科技,2024,45(5):161-168.

[25]薛海洁,王颖,李春.植物天然产物的微生物合成与转化[J].化工学报,2019,70(10):3825-3835.

[26]姜琳,单春会,赵馨馨,等.乳酸菌发酵番茄汁工艺优化及挥发性风味物质分析[J].中国酿造,2024,43(9):221-227.

[27]李峥.燕麦熟化工艺中风味物质的形成与变化规律研究[D].郑州:河南工业大学,2023.

[28]杨琳舒,张婧,颉建明,等.螺丝椒果实风味品质分析及综合评价[J].中国蔬菜,2025(1):88-97.

[29]犹然,贾晓珂,郑萌萌,等.乳酸菌酵母菌混合发酵果蔬汁对产品风味的影响[J/OL].食品与发酵工业,1-10[2025-04-24].https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.041738.

[30]陈树兵,刘忠义,陈颖,等.液相色谱-串联质谱测定葡萄酒中4-乙基苯酚和4-乙基愈创木酚[J].食品安全质量检测学报,2018,9(16):4407-4411.