茶是一种对人体有生理调节作用的功能性饮品,富含茶多酚、茶氨酸、咖啡碱、茶黄素和茶多糖等多种功能成分[1]。在中国,根据茶的颜色和加工方式的不同,可将茶分为六大类,即绿茶、黄茶、白茶、青茶、红茶、黑茶。其中绿茶属于未发酵茶,黄茶和白茶属于轻发酵茶,青茶属于半发酵茶,红茶和黑茶属于全发酵茶。在不同的茶叶品类中,活性成分的组成和含量也不相同,从而使茶呈现各自特有的风味和保健功效[2]。

杜仲(Eucommia ulmoides Oliver.)是中国特有的传统名贵中药[3]。近代药理研究表明,杜仲皮和杜仲叶具有类似的化学成分,都含有环烯醚萜类、多糖类和杜仲胶等物质,在降血压、减肥、抗衰老、补肝肾等方面功效相似[4-6]。杜仲叶量大易获取,对其进行研究有利于杜仲种植业和食品加工业的可持续发展。陈书明等[7-8]以杜仲叶为原料制得杜仲叶面条和杜仲叶粉饼干。REN N等[9]将杜仲叶超细粉加入糯米甜酒酿,制得的杜仲叶糯米甜酒酿酸甜适口。近年来,将杜仲叶加工制成杜仲叶茶的研究逐渐增多,不仅可以充分利用杜仲叶的功效成分,还为杜仲叶资源的综合利用提供有效途径[10]。杜仲茶是以杜仲叶片或雄花为原材料,借鉴传统茶制作工艺如杀青、揉捻、发酵(或不发酵)、干燥等制成的保健型茶饮品[11]。何永杰[12]将杜仲叶加工制成杜仲叶绿茶,发现其含有的类黄酮、茶氨酸等具有降血压、抗衰老、抗氧化等功效。张丽华等[13]将金花菌接种到杜仲叶中制备成杜仲叶茯砖茶,发现接种后的杜仲叶茯砖茶中绿原酸含量达到0.48 mg/g,且金花茂盛,颗粒饱满。然而,鲜有关于杜仲叶茶活性成分的研究报道。

本研究将以杜仲叶为原料,采用不同加工方式将杜仲叶制成绿茶、黑茶、植物乳植杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)发酵茶和冠突散囊菌发酵茶,对其活性物质(总多糖、总多酚、总黄酮、绿原酸)含量及抗氧化能力进行测定,并对不同杜仲叶茶活性物质与抗氧化能力之间相关性进行分析,以期为杜仲叶茶的生产提供理论依据,为杜仲叶的开发利用提供新途径。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料与菌株

杜仲叶(品种为华仲1号):2023年6月采自国家林业局泡桐研究开发中心杜仲种植基地;植物乳植杆菌(Lactiplan tibacillus plantarum)GIM1.191:广东省微生物菌种保藏中心;冠突散囊菌(Eurotium cristatum)2650:中国工业微生物菌种保藏管理中心。

1.1.2 试剂

芦丁、没食子酸、2,2'-联氨-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid),ABTS):上海阿拉丁生化科技股份有限公司;绿原酸、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH):上海源叶生物科技有限公司;无水碳酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化铁、无水乙酸钠、过硫酸钾:天津市大茂化学试剂厂;无水乙醇、甲醇、冰醋酸:天津市富宇精细化工有限公司;福林酚、L-谷氨酸、葡萄糖:北京索莱宝科技有限公司;铁氰化钾:西安化学试剂厂;三氯乙酸:上海山浦化工有限公司;氯化铝:银丰生物工程集团有限公司。所用试剂均为分析纯或生化试剂。

1.1.3 培养基

马铃薯葡萄糖琼脂(potato dextrose agar,PDA)培养基、MRS液体培养基:北京奥博星生物技术责任有限公司。

1.2 仪器与设备

JJ223BC型电子天平:常熟市双杰测试仪器厂;MB23红外水分测定仪:奥豪斯仪器(常州)有限公司;LDZX-50KBS立式压力蒸汽灭菌锅:上海申安医疗器械厂;HZQ-F160型温振荡培养箱:江苏太仓试验实验设备厂;M1-L201B微波炉:广东美的厨房电器制造有限公司;101-2型电热鼓风干燥箱:天津市泰斯特仪器有限公司;T6新世纪紫外可见分光光度计:北京普析通用仪器有限责任公司;HWS型恒温恒湿箱:上海精宏实验设备有限公司;DNP-9052A培养箱:上海鸿都电子科技有限公司;KQ-700DE型超声波清洗机:昆山市超声仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 不同杜仲叶茶的制备工艺流程及操作要点

(1)杜仲叶绿茶

摊青→杀青→揉捻→干燥→成品

操作要点:

摊青:将杜仲鲜叶均匀摊放,使杜仲叶部分水分自然散失,变为萎蔫凋谢状态。

杀青:取25 g摊青后的杜仲叶,在800 W微波条件下处理2.5 min。

揉捻:采用手工揉捻的方式,将杀青后的杜仲叶,趁热揉捻,手法按照“轻-重-轻”的原则,揉捻30 min成条状。

干燥:烘箱90 ℃干燥30 min后即得杜仲叶绿茶(T1)。

(2)杜仲叶黑茶

摊青→杀青→揉捻→汽蒸→渥堆→压制成型→干燥

操作要点:

摊青:将杜仲鲜叶均匀摊放,使杜仲叶部分水分自然散失,变为萎蔫凋谢状态。

杀青:取25 g摊青后的杜仲叶,在800 W微波条件下处理2.5 min。

揉捻:采用手工揉捻的方式,将杀青后的杜仲叶,趁热揉捻,手法按照“轻-重-轻”的原则,揉捻30 min成条状。

汽蒸:将挑选好的茶叶在立式压力蒸汽灭菌锅中121 ℃条件下汽蒸10 min。

渥堆:将湿热状态下的茶叶于恒温恒湿培养箱(温度45 ℃、相对湿度75%)中渥堆3 h。

压制成型:手工压制,将渥堆后的茶叶放入玻璃容器(120 mm×120 mm)内,一边放料一边夯实,以“轻-重-轻”的原则装至容器刚好装满,使压制茶叶砖体松紧程度和结构呈上下两边较紧实,中间无空洞。

干燥:烘箱90 ℃干燥30 min后即得杜仲叶黑茶(T2)。

(3)发酵杜仲叶茶

摊青→一次汽蒸→渥堆→二次汽蒸→活化、接种→发酵→干燥→成品

操作要点:

摊青:将杜仲鲜叶均匀摊放,使杜仲叶部分水分自然散失,变为萎蔫凋谢状态。

一次汽蒸:将挑选好的茶叶在立式压力蒸汽灭菌锅中121 ℃条件下汽蒸10 min。

渥堆:将湿热状态下的茶叶在恒温恒湿培养箱(温度45 ℃、相对湿度75%)中渥堆3 h,调节使含水量至35%。

二次汽蒸:将调节好水分含量的茶叶以10 g分装,用立式压力蒸汽灭菌锅在121 ℃条件下汽蒸20 min。

活化:将甘油保藏的植物乳植杆菌转入MRS肉汤培养基中,于37 ℃条件下培养48 h。移取此培养液1 mL,再次转入新的MRS肉汤培养基中,于37 ℃条件下培养48 h,菌悬液活菌数达109 CFU/mL。将PDA培养基保存的冠突散囊菌在28 ℃条件下培养4 d,用接种环挑取菌落溶于有10 mL无菌水且带有玻璃珠的三角瓶内,于28 ℃、150 r/min条件下振荡培养30 min,制得孢子悬液浓度为1×104 CFU/mL。

接种:在无菌操作台上将汽蒸后的茶样冷却至室温,分别以20%的接种量接种植物乳植杆菌、冠突散囊菌悬浮液。

发酵:将接种植物乳植杆菌的茶叶于恒温恒湿培养箱(温度37 ℃、相对湿度75%)培养2 d;将接种冠突散囊菌的茶叶于恒温恒湿培养箱(温度28 ℃、相对湿度75%)培养8 d。

干燥:烘箱90 ℃干燥30 min后分别得到植物乳杆菌发酵杜仲叶茶(T3)、冠突散囊菌发酵杜仲叶茶(T4)。

1.3.2 分析检测

总多糖含量:采用苯酚-硫酸法测定[14]。总多酚含量:参照Folin-Ciocalteu(FC)法测定[15]。总黄酮含量:采用AlCl3比色法测定[16]。绿原酸含量:采用紫外分光光度法进行测定[17]。

1.3.3 抗氧化性能的测定

(1)清除DPPH自由基能力

参照苑子夜等[18]的方法,将杜仲叶茶提取物配制成质量浓度为25 μg/mL的溶液,将2 mL样品溶液与2 mL质量浓度为60 μg/mL的DPPH乙醇溶液混匀,反应20 min后,于波长517 nm条件下比色,测其吸光度值,以无水乙醇作参比调零,计算DPPH自由基清除率,其计算公式如下:

式中:A0为未加样的DPPH(2 mL DPPH·+2 mL样品溶剂)的吸光度值;Ai为样品与DPPH反应后的吸光度值;Aj为样品的空白(2 mL无水乙醇+2 mL样品)的吸光度值。

(2)清除ABTS+自由基能力

参照曾桥等[19]的方法,将8.1 mmol/L ABTS溶液与3.2 mmol/L过硫酸钾溶液等体积混合,暗处放置16 h,使用时用无水乙醇稀释至其在波长734 nm处吸光度值为0.70。取质量浓度为25 μg/mL的杜仲叶茶提取液1 mL,加入3 mL ABTS+溶液,室温避光反应6 min,在波长734 nm条件下,测其吸光度值,记为A样品;以无水乙醇代替杜仲叶茶提取液为空白组,按上述方法处理测定吸光度值,记为A空白,以上测定时均以无水乙醇作参比调零。ABTS+自由基清除率计算公式如下:

(3)铁离子还原能力

取质量浓度为1 000 μg/mL的样品溶液0.5 mL,加入2.5 mL 0.2 mol/L磷酸缓冲液和2.5 mL 1%铁氰化钾溶液,50 ℃条件下保温20 min,然后加入2.5 mL 10%的三氯乙酸溶液、5 mL蒸馏水和1 mL 0.1%氯化铁溶液,混合均匀,静置10 min,测定其在波长700 nm处的吸光度值。吸光度值越大,表示铁还原能力越强[20]。

1.3.4 数据分析

每个试验重复测定3次,测定结果以“平均值±标准差”表示。采用SPSS 22和Origin 8.5软件处理试验数据并作图。

2 结果与分析

2.1 不同杜仲叶茶中活性物质含量分析

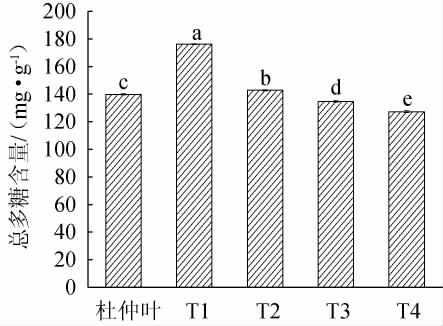

2.1.1 总多糖含量测定结果

多糖是由单糖利用糖苷键连接而形成的高分子化合物,茶多糖有着独特的生理活性以及药理作用[21]。不同杜仲叶茶的总多糖含量检测结果见图1。由图1可知,不同杜仲叶茶的总多糖含量有显著差异,其中T1总多糖含量高达(176.31 mg/g),T2的总多糖含量为142.80 mg/g,T3的总多糖含量为134.63 mg/g,而T4的总多糖含量为127.28 mg/g。其原因可能是,样品T1、T2制作时经过了适度的揉捻,增大了杜仲叶细胞的破损率,加速了细胞内的水解作用,生成了较多的水解性产物,从而使总多糖含量增加[22];而样品T2揉捻后又经过湿热渥堆工序,这个过程会导致总多糖被氧化消耗,从而使T2总多糖含量低于T1。样品T3、T4在制茶过程中经过了汽蒸和渥堆工序,使总多糖发生了高温降解,生成具有茶色和茶香的物质,降低了总多糖含量[23]。此外,冠突散囊菌发酵杜仲叶茶和植物乳植杆菌发酵杜仲叶茶在发酵过程中微生物产生多种胞外酶,包括纤维素酶和果胶酶,这些胞外酶将茶叶中的多糖分解为单糖,从而加速了总多糖的降低[24-25]。因此将杜仲叶制成杜仲绿茶可以提高杜仲叶茶中的总多糖含量。

图1 不同杜仲叶茶中总多糖含量

Fig.1 Total polysaccharide contents of different Eucommia ulmoides leaves tea

不同字母表示差异显著(P<0.05)。下同。

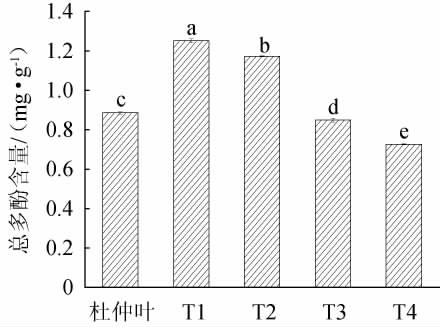

2.1.2 总多酚含量测定结果

多酚类物质是茶叶中主要的功效成分,包括茶多酚、葡萄籽多酚、苹果多酚、石榴皮多酚[26]。不同杜仲叶茶的总多酚含量的检测结果见图2。由图2可知,不同杜仲叶茶的多酚含量存在显著差异(P<0.05)。样品T1总多酚含量(1.25 mg/g)显著高于其他茶叶,T2次之(1.17 mg/g),T4最低(0.73 mg/g)。发酵茶中总多酚含量降低可能是由于在发酵过程中,多酚类物质发生氧化、聚合,形成茶黄素和茶红素等成分,改变了茶叶最初化合物的结构,降低了酚类化合物的含量[27]。而绿茶为不发酵茶,且杀青后会使多酚氧化酶失活,减少了酚类物质的降解和氧化[28]。黑茶在渥堆过程中,湿热条件导致茶叶内部发生生化反应,茶叶内含物发生了变化,游离氨基酸、茶多酚含量急剧下降[29];冠突散囊菌发酵茶由于冠突散囊菌在生长茂盛期分泌大量胞外酶,导致多酚含量的大幅降低[30]。乳酸菌可能产生β-葡萄糖苷酶等,可释放茶叶中可溶性结合酚,导致总多酚含量较冠突散囊菌发酵茶略有上升[31-32]。因此,将杜仲叶加工成绿茶,可显著提高其总多酚含量。

图2 不同杜仲叶茶的总多酚含量

Fig.2 Total polyphenol contents of different Eucommia ulmoides leaves tea

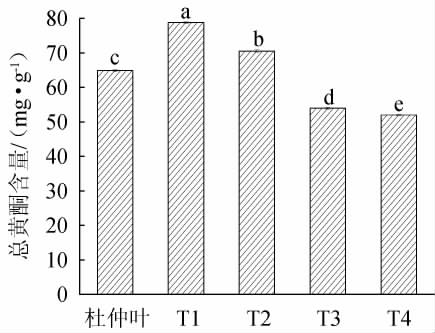

2.1.3 总黄酮含量测定结果

不同杜仲叶茶的总黄酮含量检测结果见图3。由图3可知,不同杜仲叶茶的总黄酮含量有显著差异(P<0.05)。总黄酮含量由高到低的样品顺序为T1(78.77 mg/g)>T2(70.52 mg/g)>杜仲叶(64.85 mg/g)>T3(53.93 mg/g)>T4(52.02 mg/g)。样品T1和T2总黄酮含量高于杜仲叶的原因可能是由于微波杀青使酶快速钝化,减少了加工中总黄酮的氧化[33]。发酵茶T3、T4总黄酮含量较低的原因可能是,微生物发酵产生的次级代谢物会与黄酮类化合物反应,且发酵后期随着营养物质的消耗,黄酮类化合物会被微生物分泌的酶降解,作为营养基质参与微生物的生长及代谢[34]。因此,将杜仲叶加工成绿茶,可显著提高其总黄酮含量。

图3 不同杜仲叶茶的总黄酮含量

Fig.3 Total flavonoids contents of different Eucommia ulmoides leaves tea

2.1.4 绿原酸含量测定结果

不同杜仲叶茶的绿原酸含量的检测结果见图4。由图4可知,不同杜仲叶茶的绿原酸含量存在显著差异(P<0.05)。其中,样品T1绿原酸含量(75.51 mg/g)显著高于其他茶(P<0.05),样品T2、T3和T4的绿原酸含量依次为73.57 mg/g、54.62 mg/g和38.73 mg/g。可能是因为绿茶的制作工艺未经过发酵、汽蒸等处理,绿原酸受破坏较少。随茶叶制作工艺增多、发酵度增高,微生物分泌大量胞外酶,绿原酸被分解成咖啡酸和奎宁酸,导致绿原酸含量降低[35]。因此,将杜仲叶加工成绿茶可显著提高其绿原酸含量。

图4 不同杜仲叶茶的绿原酸含量

Fig.4 Chlorogenic acid contents of different Eucommia ulmoides leaves tea

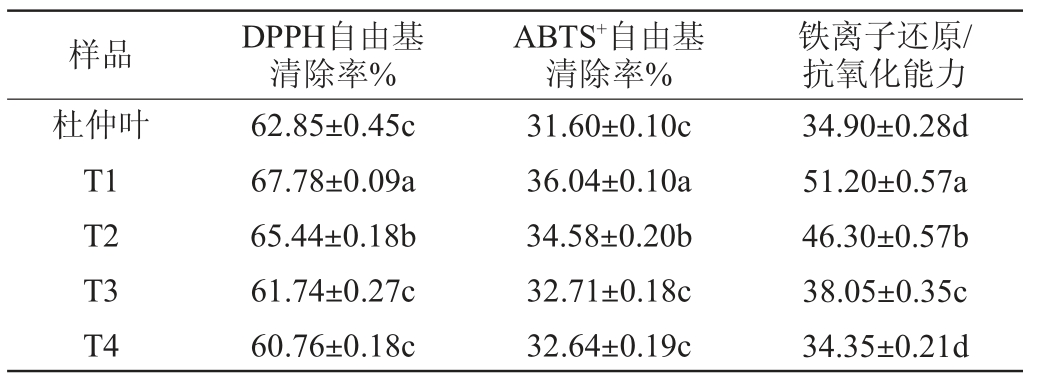

2.2 不同杜仲叶茶的抗氧化活性

不同杜仲叶茶的抗氧化能力检测结果见表1。

表1 不同杜仲叶茶的抗氧化能力

Table 1 Antioxidant capacity of different Eucommia ulmoides leaves tea

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

样品DPPH自由基清除率%ABTS+自由基清除率%铁离子还原/抗氧化能力杜仲叶T1 T2 T3 T4 62.85±0.45c 67.78±0.09a 65.44±0.18b 61.74±0.27c 60.76±0.18c 31.60±0.10c 36.04±0.10a 34.58±0.20b 32.71±0.18c 32.64±0.19c 34.90±0.28d 51.20±0.57a 46.30±0.57b 38.05±0.35c 34.35±0.21d

由表1可知,样品T1抗氧化性能最好,其DPPH、ABTS+自由基清除率、铁离子还原/抗氧化能力最高,分别为62.85%、36.04%、34.90,显著高于其他样品(P<0.05),样品T2抗氧化能力次之,而发酵茶T3、T4的DPPH、ABTS+自由基清除率、铁离子还原/抗氧化能力较低。与对照相比,样品T3、T4的DPPH自由基清除率较低,而ABTS+自由基清除率、铁离子还原/抗氧化能力整体优于对照。其原因可能是,总多酚是表征茶叶抗氧化活性的物质基础,总多酚与茶叶的抗氧化活性呈正相关[36-37]。样品T1抗氧化活力最高(DPPH、ABTS+自由基清除率及铁离子还原/抗氧化能力分别为67.78%、36.04%、51.20%),结合上述实验结果,其多酚含量最高(含量为1.25 mg/g);样品T3和T4,抗氧化能力较低,其原因可能是,茶叶发酵过程中酚类氧化酶氧化儿茶素生成醌类,儿茶素含量迅速下降,使总酚含量下降[38-40]。因此,样品T1的抗氧化能力最好。

2.3 杜仲叶茶活性成分与抗氧化能力相关性分析

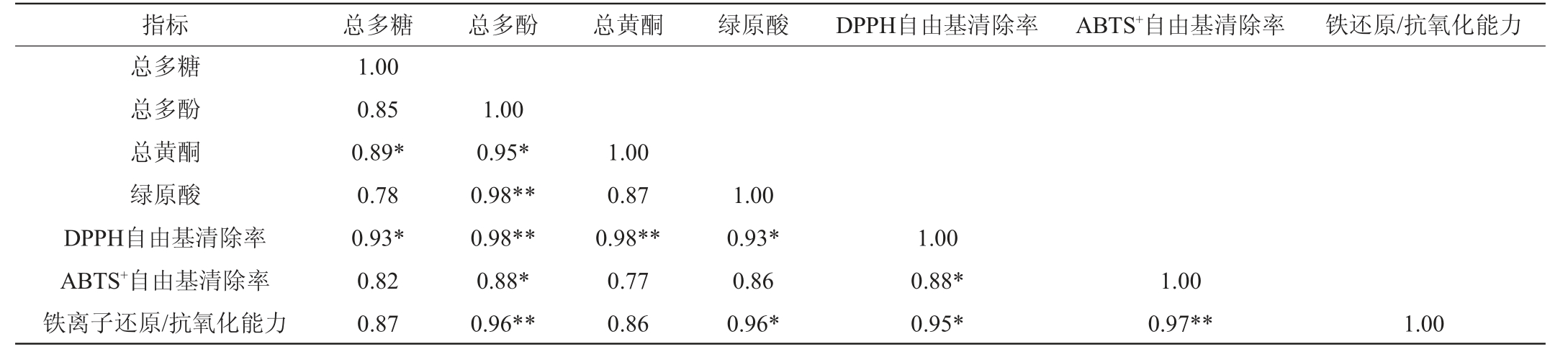

不同杜仲叶茶的活性成分与抗氧化能力的相关性分析见表2。由表2可知,总多糖含量、总黄酮含量与DPPH自由基清除率呈显著正相关(P<0.05);总多酚含量与绿原酸含量、DPPH自由基清除率和铁离子还原/抗氧化能力呈极显著正相关(P<0.01),与总黄酮含量和ABTS+自由基清除率呈显著正相关(P<0.05)。总黄酮含量与清除DPPH自由基能力呈极显著正相关(P<0.01),而与ABTS+自由基清除率和铁离子还原/抗氧化能力无显著相关关系(P>0.05)。绿原酸含量与DPPH自由基清除率、铁离子还原/抗氧化能力呈显著正相关(P<0.05),而与ABTS+自由基清除率无显著相关关系(P>0.05)。

表2 杜仲叶茶活性成分与抗氧化能力相关性分析结果

Table 2 Correlation analysis results of active components and antioxidant capacity of Eucommia ulmoides leaves tea

注:“*”表示差异显著(P<0.05),“**”表示差异极显著(P<0.01)。

指标总多糖总多酚总黄酮绿原酸DPPH自由基清除率ABTS+自由基清除率铁还原/抗氧化能力总多糖总多酚总黄酮绿原酸DPPH自由基清除率ABTS+自由基清除率铁离子还原/抗氧化能力1.00 0.85 0.89*0.78 0.93*0.82 0.87 1.00 0.95*0.98**0.98**0.88*0.96**1.00 0.87 0.98**0.77 0.86 1.00 0.93*0.86 0.96*1.00 0.88*0.95*1.00 0.97**1.00

3 结论

该研究对杜仲叶、杜仲绿茶、杜仲黑茶、冠突散囊菌发酵杜仲叶茶、植物乳杆菌发酵杜仲叶茶中的活性成分及抗氧化特性进行比较,并对两者相关性进行分析。结果表明,绿茶的活性成分含量最高,其总多糖含量、总多酚含量、总黄酮含量、绿原酸含量分别为176.31 mg/g、1.25 mg/g、78.77 mg/g、75.51 mg/g;其抗氧化能力最佳,DPPH、ABTS+自由基清除率、铁离子还原/抗氧化能力分别为62.85%、36.04%、34.90。总多糖、绿原酸含量与DPPH自由基清除率显著相关(P<0.05),总黄酮、总多酚含量与DPPH自由基清除率呈极显著相关(P<0.01),说明总多酚是杜仲叶茶发挥抗氧化作用的物质基础。因此,不同的加工工艺可以显著影响杜仲叶茶的活性成分含量,但将其加工为杜仲叶绿茶后活性成分及抗氧化能力明显高于其他品种茶,本研究为杜仲叶茶的生产提供了理论依据。

[1]李春梅,陈恩海,卢燕燕,等.茶叶活性成分提取技术及在乳制品领域的应用[J].中国食品添加剂,2023,34(9):316-324.

[2]莫怀鸿,陆泰良,徐小凡,等.不同茶类加工小青柑茶品质风味差异分析[J].南方园艺,2023,34(2):64-66.

[3]HUANG L C, LYU Q, ZHENG W Y, et al.Traditional application and modern pharmacological research of Eucommia ulmides Oliv[J].Chin Med,2021,16(1):73.

[4]DING H X,CAO A Z,LI H Y,et al.Effects of Eucommia ulmodies leaf extracts on growth performance,antioxidant capacity and intestinal function in weaned piglets[J].J Anim Physiol An N,2020,104(4):1169-1177.

[5]YAN D,SI W H,ZHOU X Y,et al.Eucommia ulmoides bark extract reduces blood pressure and inflammation by regulating the gut microbiota and enriching the Parabacteroides strain in high-salt diet and N(omega)-nitro-L-arginine methyl ester induced mice[J].Front Microbiol,2022,13:967649.

[6]龚卫华,王延云,贺建武,等.杜仲叶水提物和醇提物抑菌及其抗氧化活性研究[J].乐山师范学院学报,2023,38(8):10-14.

[7]陈书明.杜仲面条的工艺研究[J].粮食加工,2022,47(4):38-41.

[8]陈书明,张绍军.杜仲饼干的研制及品质评价[J].粮食加工,2023,48(5):38-42.

[9]REN N, GONG W W, ZHAO Y C, et al.Innovation in sweet rice wine with high antioxidant activity: Eucommia ulmoides leaf sweet rice wine[J].Front Nutr,2023,9:1108843.

[10]周昀菲,孙志强,杜庆鑫,等.基于电子鼻和HS-SPME-GC-MS分析蒸汽爆破对杜仲嫩叶和成熟叶茶香气特征的影响[J].食品科学,2024,45(1):91-100.

[11]周昀菲,王雁,王璐,等.杜仲茶的制备工艺及生物活性研究进展[J].农产品加工,2024(4):80-89.

[12]何永杰.不同加工工艺对天津产杜仲叶茶品质的影响[D].天津:天津农学院,2018.

[13]张丽华,李珍珠,赵光远,等.冠突散囊菌发酵杜仲叶茶的工艺优化[J].食品工业科技,2019,40(21):118-123.

[14]陈建国,郑晓亮,颜冬梅,等.茶多糖对胰岛β细胞体外培养试验影响研究[J].毒理学杂志,2013,27(3):191-193.

[15]BAJALAN I,ZAND M,GOODARZI M,et al.Antioxidant activity and total phenolic and flavonoid content of the extract and chemical composition of the essential oil of Eremostachys laciniata collected from Zagros[J].Asian Pac J Trop Bio,2017,7(2):144-146.

[16]杜庆鑫,魏艳秀,刘攀峰,等.分光光度法测定杜仲雄花和叶中的总黄酮[J].中南林业科技大学学报,2017,37(5):96-100.

[17]白俞.UV法及HPLC法测定重庆地区金银花中绿原酸和木犀草苷含量比较研究[D].重庆:西南大学,2013.

[18]苑子夜,苏印泉,张强,等.DPPH·法评价杜仲叶提取物的抗氧化活性[J].西北林学院学报,2011,26(6):119-123.

[19]曾桥,韦承伯,缑会莉,等.杜仲叶茯砖茶多糖提取工艺优化及抗氧化降血脂活性[J].食品科技,2018,43(8):184-192.

[20]熊春华,周苏果,沈忱,等.响应面法优化提取菊米黄酮及抗氧化活性研究[J].中国食品学报,2014,14(7):118-123.

[21]XU A A,LAI W Y,CHEN P,et al.A comprehensive review on polysaccharide conjugates derived from tea leaves:composition,structure,function and application[J].Trends Food Sci Technol,2021,114:83-99.

[22]吴劲轩,殷浩,夏文银,等.不同加工工艺和反复冻融对桑叶茶活性成分含量的影响[J].食品科技,2021,46(4):57-63.

[23]冯小婕.绿茶、红茶、黑茶多糖的提取纯化及其药理活性的研究[D].湘潭:湘潭大学,2016.

[24]陈小红,王靖芳,郑欣萍,等.一株冠突散囊菌的分离鉴定、基因组成及其枇杷花发酵特性分析[J].微生物学通报,2023,50(12):5376-5391.

[25]赵沁雨,兰天,袁取予,等.植物乳杆菌发酵对果汁品质的影响研究概述[J].食品与发酵工业,2021,47(16):300-307.

[26]王亮亮,唐小兰,王凯,等.杜仲的活性成分和保健功效及杜仲在食品加工中的应用[J].食品安全质量检测学报,2020,11(10):3074-3080.

[27]普冰清,徐怡,杜春华,等.不同茶叶中茶多酚类成分及咖啡碱含量研究[J].食品工业,2017,38(2):301-303.

[28]李玉姗,邱勋荣,齐娅汝,等.中药材干燥过程中的活性成分变化机制研究现状[J].中国中药杂志,2024,49(2):315-324.

[29]陈小强,叶阳,成浩,等.三类茶中茶氨酸、咖啡碱及多酚类的比较分析[J].食品研究与开发,2007(12):141-144.

[30]周祎炜,燕飞,曲东,等.冠突散囊菌对茶叶品质的影响及其发酵茶的功能活性研究进展[J].茶叶通讯,2024,51(1):16-22.

[31]李若熙,张楠,罗小丹,等.不同乳酸菌发酵对南酸枣饮料理化指标及功能成分的影响[J].中国酿造,2023,42(6):161-165.

[32]罗悦,刘瑞山,王志远,等.不同β-葡萄糖苷酶活性乳酸菌发酵豆乳特性分析[J].食品科学,2023,44(20):155-164.

[33]彭叶,郜秋艳,李美凤,等.不同杀青方式对黄金芽绿茶γ-氨基丁酸含量及品质成分的影响[J].南方农业学报,2023,54(10):3020-3028.

[34]叶禹彤,艾仄宜,李荣林,等.杀青方式对秋季黄金芽绿茶品质的影响[J].现代食品科技,2022,38(9):245-253.

[35]刘梦培,铁珊珊,王璐,等.发酵条件对杜仲茶组分及抗氧化性的影响[J].食品科技,2018,43(2):105-108.

[36]袁冬寅,张芬,陈家献,等.不同虫茶及其植物原料的抗氧化作用效果比较[J].食品安全质量检测学报,2024,15(3):310-319.

[37]黄媛,于娟,江小丽,等.红曲霉与植物乳杆菌发酵普洱茶的抗氧化活性比较[J].现代食品科技,2024,40(1):54-60.

[38]邓洪燕,毛静春,毛建富,等.普洱茶中儿茶素研究进展[J].农学学报,2024,14(1):83-89.

[39]BORNHOEFT J,CASTANEDA D,NEMOSECK T,et al.The protective effects of green tea polyphenols:lipid profile,inflammation,and antioxidant capacity in rats fed an atherogenic diet and dextran sodium sulfate[J].J Med Food,2012,15(8):726-732.

[40]JAYABALAN R,SUBATHRADEVI P,MARIMUTHU S,et al.Changes in free-radical scavenging ability of kombucha tea during fermentation[J].Food Chem,2008,109:227-234.